Thalassa è una serie in divenire composta da diversi saggi il cui obiettivo è allucinare una controgeografia remoriana del Mediterraneo. In questa prima parte: il Sole, la Canicola, la nascita del Sud, il Grande Non-Spazio.

L’estate è un castigo che non puoi più tollerare.

C’è stato un tempo in cui, a ogni giro di calendario, il suo arrivo veniva atteso, invocato e bramato come il salvifico avvento della stagione finalmente bella. Le sue lunghe giornate questo significavano: luce, pigrizia, pura gioia. Per Henry James, “pomeriggio d’estate” erano le due parole più belle. Il sole trasmetteva lo stesso calore, lo stesso languore, la stessa lascivia di un bacio.

Ma adesso il Sole è un despota assassino. Dinanzi alla sua prepotenza puoi solo capitolare. Provare a sopravvivere, forse. Schivare come possibile il suo emissario più infame: il Caldo.

Sono settimane che ogni tuo gesto, ogni tuo più piccolo sforzo fisico e mentale è concentrato su un’unica missione: sfuggire alla guerra di logoramento che il Caldo ti ha dichiarato. Ed è una guerra sfiancante, che ti consuma. Leggi che il termine canicola viene dal latino canis, “cane”, il nome anticamente dato a Sirio perché è d’estate che Sirio brilla più forte; ma ti chiedi se intenzione degli egizi, dei greci e dei romani, che per primi ne intuirono il potere malefico, non fosse proprio quella di suggerire l’immagine di un mastino che feroce ti azzanna e non ti molla più, le fauci strette in una morsa che prima ti sfibra e poi, dissanguandoti, ti uccide.

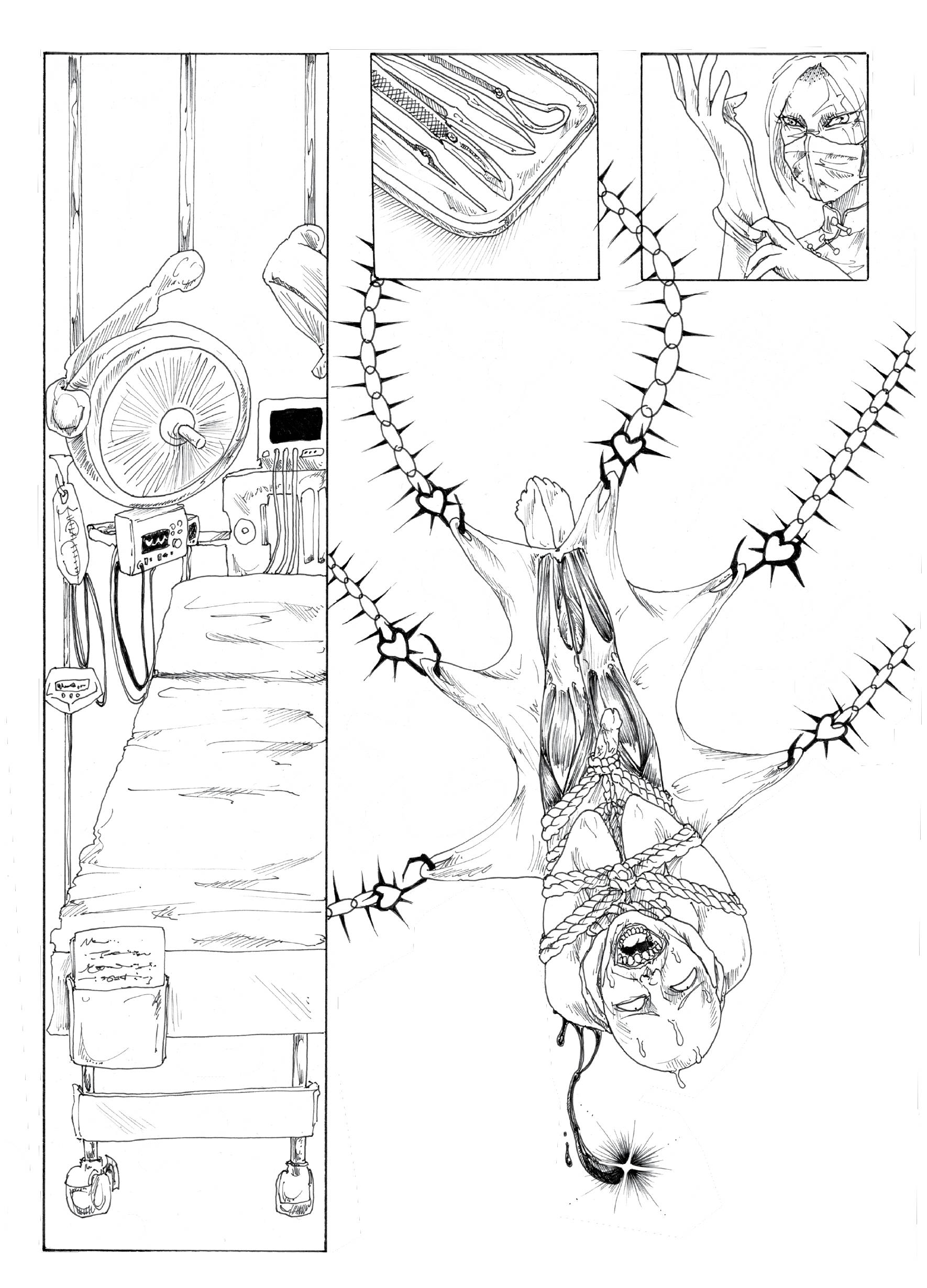

Io intanto ho una gamba rotta. Frattura alla tibia, osso spezzato, caviglia avvolta in un calco in gesso il cui effetto più immediato è alimentare, oltre che l’attività delle ghiandole sudoripare, un’insofferenza disperata. Provo a rimediare come posso. Sono costretto in casa e forse è una fortuna: il condizionatore è al massimo, gli scuri sono chiusi; vivo in un buio perenne nella stagione più luminosa dell’anno.

Fuori è pomeriggio e il Sole a quest’ora è al massimo della sua spietatezza, ma io sono al sicuro in questa notte artificialmente indotta. Il corriere che mi porta cibo e altri generi di prima necessità arriva verso sera, quando le temperature lo concedono. Recluso in un appartamento alla periferia di Roma, maledico le latitudini che in luglio trasformano questa città del Sud Europa in una fornace. Dovrei essere altrove, suppongo. Dovrei essere a Mykonos, a Cres, a Salina, a Lanzarote – in una di quelle belle isole del Mediterraneo che non ho mai visto e che trovi sempre dipinte come ameni paradisi dove il cielo è sempre blu e le case sempre bianche. Ma poi mi rendo conto che lì il sole batterebbe ancora più forte. Che la calura in cartolina non la vedi.

Mi trascino davanti al monitor e, come ogni giorno, compulso un servizio meteo, poi un altro, poi un altro ancora. Non ce n’è uno che lasci speranza. Nei modelli, l’intera area che va dal Nord Africa alla Penisola Iberica, l’Italia giusto al centro, i Balcani e l’Anatolia che la chiudono a oriente, è un’unica macchia color rosso fuoco: la rappresentazione computerizzata di un inferno termico.

Forse, quando Sirio splende più forte, è possibile che la talassemia si comporti come un virus.

Le estati sono sempre più lunghe, il caldo ha preso a dilatarsi e adesso la sua cappa avvolge zone, luoghi, interi subcontinenti che prima ne ignoravano la potenza. Punta sempre più su, si spinge fino a trasformare le verdi brughiere del Nord Europa in distese gialle e rinsecchite. Ma Sirio è innanzitutto la stella del Mediterraneo, il suo astro sovrano. Lì dove le sue acque arrivano, arriva anche un’inedia malata che trasforma il languore in sfinimento.

Stanchezza, astenia, prostrazione: sono i sintomi di quella sindrome che va sotto il nome di talassemia – una carenza di ossigeno nel sangue. Il nome della malattia viene dal greco thalassa, “mare”; l’altra sua definizione è “anemia mediterranea”. È una malattia congenita di tipo ereditario: ma forse, in determinate situazioni, è possibile contagiarsi – forse, quando Sirio splende più forte, è possibile che la talassemia si comporti come un virus.

Il cane è una bestia infetta, e il Mediterraneo un morbo dai confini tanto riconoscibili quanto precari – e non solo perché il suo soffio ha preso a farsi sentire lì dove un tempo a dettare legge erano i rigori del gelo. Osservo sul monitor la sua mappa, tramandata da secoli di fedeli restituzioni cartografiche. Sempre uguale a se stessa, ha un che di eterno e quindi di rassicurante. Coincide con un profilo talmente inconfondibile che nemmeno c’è bisogno di raccontarlo. La sua storia è la Storia, un serbatoio fuori dal tempo che quasi per errore coincide con un presente frantumato da un’accidentata successione di confini, di linee concluse che increspano un’area geografica tutta raccolta attorno a un unico, grande lago salato. Apro un’altra scheda, faccio un minimo di ricerca e scopro che nelle tabelle dei grandi istituti internazionali i paesi del bacino mediterraneo sono ufficialmente una ventina: in senso orario comprendono Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Cipro, Malta, Siria, Libano, Palestina, Israele, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Spagna e Francia – o più precisamente sud della Francia, come sospettosamente trovo sottolineato. Nell’elenco, nonostante non siano direttamente bagnati dal mare, andrebbero poi inclusi Portogallo, Macedonia del Nord e Giordania, quantomeno per ragioni storiche e “biogeografiche”, qualunque cosa voglia dire; ma c’è anche chi alla lista aggiunge Bulgaria, Serbia, Kosovo, e persino – così leggo sugli elenchi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – Arabia Saudita, Iraq, Iran. Un’unica chiazza indistinta sotto la stella del Cane. Un’unica geografia arbitraria accomunata da null’altro che sole, afa e anemia.

Dentro casa non posso muovermi se non con l’aiuto di un paio di stampelle, e le mie giornate sono condannate a un’immobilità il cui unico vantaggio è ridurre al minimo la quantità di sudore, per quanto la gamba ingessata lo consenta. Tutto mi sembra fermo, in questa estate buia dentro e accecante fuori – tutto mi sembra esangue, il pallore della talassemia che trasmuta in quello di un cadavere. D’altronde, al troppo caldo non è umanamente possibile sopravvivere – e infatti gli unici enti a tradire un cenno di vita sono le macchine. Il bagliore del monitor, il ronzio del condizionatore… A loro del caldo non importa. Di ossigeno nel sangue non hanno bisogno: immuni alla talassemia che mi ha contagiato, macinano indifferenti le funzioni per le quali sono state programmate.

Quando tutto è troppo fermo, quando il caldo è troppo intenso, la pressione del sangue può abbassarsi fino a provocare vertigini e un generico senso di perdita di equilibrio. E infatti qui, davanti a questo monitor accesso, la mappa del Mediterraneo in alta risoluzione che dilaga sullo schermo, sento la terra muoversi sotto i piedi. L’ipotensione è un altro tipico sottoprodotto dell’anemia, ma forse stavolta la terra si è mossa davvero – o almeno così provo a convincermi. C’è questa antica credenza popolare che nemmeno la scienza è riuscita del tutto a sfatare, secondo la quale il troppo caldo e l’aria troppo ferma siano indizi di un imminente terremoto. Qui dove sono io, alla periferia di una città costruita essa stessa su friabili rocce di origine vulcanica, sono secoli che dei terremoti si percepisce tuttalpiù l’eco: sono eventi ricorrenti ma quasi mai distruttivi, e il loro epicentro è sempre qualche chilometro più in là, a distanza di sicurezza. Ma nel resto di questo grande lago salato al centro del quale dopotutto mi trovo, cova da sempre una promessa di devastazione che al Mediterraneo stesso ha dato forma, e che sempre del Mediterraneo determinerà i destini. E il destino del Mediterraneo è quello di… chiudersi. Di riportare tutto a casa, sospinto dalla forza delle faglie inverse.

Prima o poi i tre continenti torneranno a toccarsi, saldandosi come già avvenuto nelle ere precedenti al diluvio. Il recinto verrà ricomposto, la breccia verrà richiusa, la diga verrà rialzata.

Anche adesso, anche in questo esatto momento, il Mediterraneo si sta chiudendo. Sulla mappa la sua sagoma è quella di un recinto introverso la cui unica entrata è poco più che una fessura all’estremo ovest – uno spiraglio apertosi 5 milioni di anni fa, quando l’Oceano Atlantico ruppe la diga di Gibilterra inondando in pochi mesi un’area grande 2,51 milioni di chilometri quadri. È questo piccolo squarcio frutto di un diluvio, questa fenditura apertasi in seguito al gigantesco straripamento oceanico conosciuto come alluvione zancleana, che impedisce al Mediterraneo di essere un lago, che lo promuove quasi accidentalmente al rango di Mare. Ma intanto, dalle profondità geologiche della litosfera risponde da millenni il movimento delle placche – apatico, lento, occasionalmente attraversato da picchi ed esplosioni d’ira, sempre e comunque inesorabile nella sua precisione tettonica. E il suo obiettivo è ricongiungere i tre continenti che sul Mediterraneo si affacciano.

Nel corso di milioni di anni, tante volte le acque si sono aperte e poi richiuse: oceani sono nati e poi scomparsi, catene montuose si sono alzate e poi sono migrate, coste si sono traslate, faglie si sono spalancate… Tutto questo è già avvenuto, tutto questo avviene ancora. La geografia mediterranea che conosciamo, le mappe a cui ci affidiamo per decifrare coordinate e confini, sono il tentativo condannato da principio all’obsolescenza di fissare in chiave bidimensionale l’istante transitorio in cui Africa, Asia ed Europa si osservano da tre lati dello stesso bacino salato, come a voler mantenere le distanze. Solo che quelle distanze vanno accorciandosi, di pochi centimetri ogni anno. La placca africana spinge verso nord-ovest, rincorrendo la penisola iberica al preciso scopo di fondersi con essa. E schiacciata dalla forza tellurica del magma che incalza, la penisola italiana viene obbligata a un movimento rotatorio verso est, che finalmente la inchioderà ai Balcani.

Prima o poi i tre continenti torneranno a toccarsi, saldandosi come già avvenuto nelle ere precedenti al diluvio. Il recinto verrà ricomposto, la breccia verrà richiusa, la diga verrà rialzata, e le acque prima ristagneranno e poi evaporeranno. Del mare, in quel pezzo di globo terracqueo che va sotto il nome di Mediterraneo, non vi sarà più traccia. Al suo posto un’arida vallata salina, inospitale e aliena, nella quale il ricordo combacia con la profezia. Il mito ucronico delle Terrefonde, il sogno ingegneristico di Atlantropa, avverati dalla subduzione.

Eppure qualcosa non torna. Il Mediterraneo è destinato a evaporare fino a non lasciare più traccia di sé, ma intanto le sue acque si stanno anche… espandendo. Le cronache questo ci raccontano: che nello stesso momento in cui le placche congiurano affinché il recinto si chiuda, il Mediterraneo è impegnato in realtà ad allargare i propri confini, in quella che è fondamentalmente una lunga esondazione al rallentatore.

Alla geoprofezia del grande lago essiccato, alla promessa del recinto asciutto che prima chiude e poi unisce, ne corrisponde una opposta e parallela: l’innalzamento delle acque, provocato dall’aumento irreversibile delle temperature, spinge affinché le coste vengano sommerse e la terra ceda passo dopo passo all’avanzata silenziosa del mare. Nei modelli previsionali messi a punto in attesa del definitivo scioglimento dei ghiacci, il deserto libico viene inondato portando l’acqua lì dove adesso non è altro che sabbia e cenere; le coste del Maghreb arretrano di interi chilometri, e il Golfo di Gabès si allarga fino a inghiottire i laghi interni di Tunisia; il canale di Suez si amplia a dismisura trasformando il nord dell’Egitto in un accidentato arcipelago; il Mar Adriatico si insinua nel nord dell’Italia tanto da sommergere l’intera Pianura Padana; il sud della Francia viene intaccato, eroso e consumato, ridisegnando per sottrazione il confine con la Spagna; i promontori diventano isole, le città dell’entroterra diventano porti; Venezia, Il Cairo, Barcellona, Beirut, Spalato, Alessandria, Marsiglia, Gaza, Valencia, Melilla, Palermo, Durazzo, Salonicco, semplicemente scompaiono.

In meno di un secolo il livello del mare sarà più alto di un metro. Ma proseguendo ulteriormente la proiezione, progredendo di decennio in decennio e poi di secolo in secolo, si arriva a una geografia fantastica e irriconoscibile, governata da un’unica, inarrestabile pulsione: quella del mare di inghiottire ogni terra emersa. Come un pozzo che esplode inondando delle sue acque putride tutto ciò che incontra per poi risucchiare al suo interno gli esiti della sua devastazione, il grande lago salato è così destinato a ingurgitare qualsiasi superficie nell’esatto istante geologico in cui i suoi confini vanno restringendosi per via del processo subduttivo, secondo lo stesso moto descritto da Stephen Hawking a proposito della lenta evaporazione dei buchi neri – una dissipazione di energia che, anziché aumentare le grandezze, le riduce fino al totale annichilimento. Il Mar Mediterraneo è un orizzonte degli eventi condannato all’implosione. Le sue acque, una materia oscura che più si espande più si dissolve.

Sul Mediterraneo, il tempo geologico e il tempo atmosferico agiscono come una tenaglia che stritola e distorce: la subduzione produce un regime tensionale compressivo, l’aumento delle acque genera una pressione dilatante espansiva, e il risultato è un doppio movimento elastico, qualcosa di simile al cosiddetto spasmo ipnico – la sensazione di cadere nel vuoto durante il sonno. La solidità della terra ferma, la certezza ottusa dei confini, l’eternità inequivocabile dello stesso concetto di spazio, si disperdono in una scarica di indizi contraddittori: tutto è dove deve essere, ma niente è dove sembra.

Nell’immaginario occidentale, il Mediterraneo è la culla mitica dell’Umana Civiltà. Di questo ruolo leggendario, di questo primato sospeso in un tempo che da secoli non è più il nostro, oggi non sopravvivono che rovine: i ruderi del Cairo, di Atene, di Cartagine, di Roma, sono le testimonianze di quando il Mediterraneo fu il liquido amniotico da cui discese il moto lineare della Storia, il ricordo depresso di quella che Ernst Kapp, il filosofo da cui Carl Schmitt prese spunto per il suo Terra e mare, battezzò “età talattica”.

Kapp, un tedesco trapiantato in Texas alla metà dell’Ottocento, era un seguace di Carl Ritter e fu quindi tra i primi adepti della moderna concezione di “geografia”. E se per Ritter la geografia era una forma di “fisiologia e anatomia comparata della Terra” nella quale “i fiumi, le montagne, i ghiacciai, sono organi distinti ciascuno con una sua funzione specifica”, Kapp dedusse che funzione dell’elemento acqua era nientemeno quella di indirizzare i differenti stadi del progresso umano, così da avverare un fato già inscritto negli inflessibili piani della Storia.

Dal punto di vista di Kapp, l’età talattica – l’epoca classica di Atene e Roma con relativa appendice cristiano-cattolica, in altre parole – era al contempo il culmine e il superamento (temporaneo) del percorso iniziato secoli addietro da quelle che lui stesso definì “culture potamiche-orientali”, una specie di prologo semiprimitivo incarnato dalle civiltà fluviali anticamente sorte sulle sponde del Tigri e dell’Eufrate (e in seguito del Nilo). Innervato di suprematismo teutonico e fedele all’idea hegeliana secondo la quale lo Spirito della Storia muove da est a ovest, Kapp riconosceva alle culture potamiche un ruolo poco più che infantile, qualcosa come una premessa necessaria ma intrinsecamente acerba: perché se l’Asia degli antichi regni mesopotamici e persiani è, seguendo Hegel, “il continente delle origini”, è solo quando a irrompere sulla scena è l’Europa che il destino finalmente si disvela, perché è verso Occidente che la Storia punta come una freccia, indifferente a qualsivoglia interferenza o cambio di programma.

Ora: nel Mediterraneo la Storia finalmente matura e riconosce se stessa dopo millenni di puerile incoscienza – ma non è sulle sue sponde che il destino si compie. L’Ovest non si arresta alle penisole greca e italiana, la Storia non diventa adulta con Atene, Roma e la cristianità, perché la realtà – secondo Kapp, secondo i suoi maestri, secondo i suoi successori – è che l’Ovest è il falso nome del Nord, un suo camuffamento in incognito. E infatti l’età talattica sarà a sua volta condannata a cedere il passo, a fare spazio all’ultimo, definitivo stadio dello Spirito: l’età oceanica – o per meglio dire oceanico-germanica, da definizione originaria di Kapp, apparentemente incurante che il rapporto della Germania con gli oceani non sia mai stato dei migliori.

L’età oceanica è il momento in cui, nel suo millenario vagare per mari, la Storia si arresta perché tutto è stato fatto, tutto è stato detto, e altro da aggiungere non ce n’è. E se è pur sempre dal Mediterraneo che dapprima salpano le navi che portano alla scoperta dell’America da parte degli europei e alla successiva circumnavigazione del globo terracqueo, è solo con gli imperi commerciali del Nord Europa – Inghilterra, Olanda – che, una volta conquistati gli oceani, il soffio dello Spirito verrà portato lì dove nemmeno se ne sospettava l’esistenza, liberando la Storia dall’adolescenza e sprigionando tutta la potenza di quella che, ancora adesso, chiamiamo modernità. Missione compiuta.

Suona tutto così… familiare. A quasi due secoli di distanza, la tripartizione marittima di Kapp è la stessa a cui continua a rivolgersi buona parte della storiografia occidentale, ancora ossessionata dal fantasma sempre rimandato della Fine della Storia: c’è stato il tempo mitico degli ziggurat e delle mura di Babilonia; c’è stato il tempo classico dei filosofi e dei monumenti in marmo; e poi c’è il tempo presente, il momento in cui “l’occidente” diventa “il nord” e la “modernità” relega la “storia” a suo arcaico preambolo, un Altrove confuso tra le nebbie dello spaziotempo.

In questa tripartizione il Mediterraneo occupa una posizione di mezzo, come in fondo suggerito dal suo nome latino. La fantomatica “età talattica” è una fase di passaggio, l’anello di congiunzione tra l’altroieri e oggi. La scoperta delle rotte oceaniche è la sua condanna, un suicidio involontario perpetrato dai cattolicissimi re di Spagna inconsapevoli che le loro missioni per mare non daranno vita a nessuna sorta di ur-Mediterraneo, che l’Atlantico non sarà mai medius-terra. La modernità, inavvertitamente battezzata dal contatto genocida con un altro continente (lo Spirito che si fa carne, sangue e ferro), è il momento in cui il Mediterraneo da centro diventa periferia. O, per meglio dire, diventa sud – e il Sud è un’invenzione del Nord.

Nominando il Mediterraneo “il sud”, il Nord getta sul grande lago salato un incantesimo: da questo pozzo di canicola, afa e sole che acceca, la Storia viene espulsa per lasciare spazio a un Fantastico immobile e acrono.

Nelle lingue romanze, le varianti “sud” (francese, italiano, rumeno), “sur” (spagnolo) e “sul” (portoghese) condividono tutte le stesse origine: l’inglese arcaico “suth”. Che la quasi interezza dell’Europa meridionale si autodefinisca ricorrendo a un vocabolario importato da nord, geograficamente collocandosi attraverso uno sguardo dall’alto estraneo al caratteristico dna latino (talattico?) che di tali lingue è matrice, è indicativo: lasciandosi parlare da quella che Kapp definirebbe una “lingua oceanica-germanica”, l’area mediterranea del continente europeo certifica e ammette la sua posizione subordinata rispetto alle gerarchie della modernità.

Il termine “suth” cominciò a diffondersi attorno al XVI secolo per mano dei marinai inglesi, da poco intenti a diffondere per il globo lo Spirito della Storia. In Italia, in Francia, in Spagna, venne preferito a espressioni come il latino “meridiem” perché più breve e diretto: funzionalità, concisione, efficacia – sono gli attributi della modernità, le qualità che la Storia aveva trasportato al Nord progressivamente raffreddando il proprio Spirito, presumibilmente grazie al contatto con qualche rigido vento di origine artica.

A sua volta, l’inglese arcaico “suth” deriva dal proto-germanico “sunthaz” ed è imparentato con lo slavo “jug”: tutti termini che rimandano al sole e al caldo, allo stesso modo del greco “Νότος”, direttamente derivato dall’antico dio dello scirocco e dei venti torridi dell’estate. Similmente, l’arabo “جنوب” (janub) sembra derivare dal gesto di stendere i panni in direzione dei venti di Mezzogiorno così da farli asciugare. Il sole del mediterraneo non illumina: rinsecchisce.

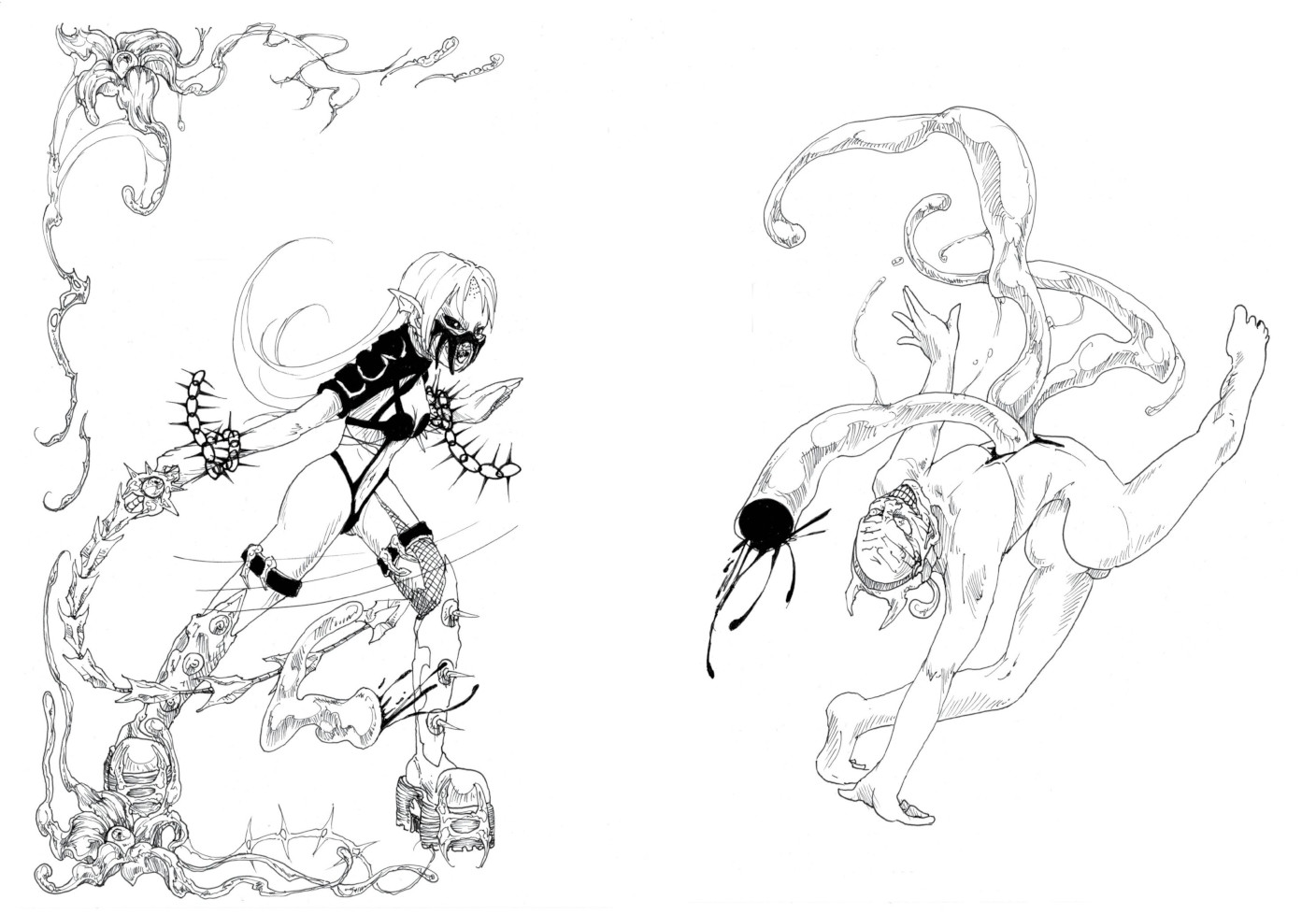

Nominare è sempre un atto magico. Nominando il Mediterraneo “il sud”, il Nord getta sul grande lago salato un incantesimo: da questo pozzo di canicola, afa e sole che acceca, la Storia viene espulsa per lasciare spazio a un Fantastico immobile e acrono. In quanto negativo del Nord e quindi negativo della Modernità, il Sud non può che essere preda dell’irrazionale e del mostruoso: diventa il negativo per antonomasia, la direzione inversa, il basso, lo sbagliato, il figlio deforme sopravvissuto a se stesso e il cui sguardo ebete è popolato di fantasmi attivati dalla calura perenne.

Nel 1764, all’alba di quell’immane accelerazione che va sotto il nome di Prima rivoluzione industriale, lo scrittore inglese – nonché antiquario, figlio dell’(ahem) primo Primo ministro di Gran Bretagna e padre della parola “serendipity” – Horace Walpole inventa il romanzo gotico, il genere letterario da cui, quantomeno in Occidente, discende l’intero immaginario dell’orrore moderno. È l’Incubo originario, la fonte da cui sprigionano tutti gli spettri chiamati a perseguitare l’algida, calcolatrice razionalità dell’Era delle Macchine. Dominio dell’incanto e del meraviglioso, questo profluvio di fantasmi, demoni e terrificanti presenze sovrannaturali si imporrà di lì in poi come un’espressione quintessenzialmente nordica, innanzitutto perché i suoi iniziatori furono tutti di origine britannica. Ma soprattutto, gli spettri che abbiamo imparato a riconoscere come tali abitano tipicamente le fredde, brumose lande dell’Europa protestante, lì dove, tra le guglie di antichi castelli in rovina, gli umidi boschi e le desolate brughiere battute dal vento danno riparo ai più ombrosi incubi pescati da un subconscio in cui si sovrappongono folklore germanico, fiabe dal sapore celtico e medioevi di fantasia. Freddo, buio e insindacabilmente notturno, il romanzo gotico è il contrario dell’immaginario caldo, luminoso, solare e quindi diurno che per convenzione definisce il sud. L’ora dei fantasmi è la mezzanotte, dopotutto. E a mezzanotte il Sole non c’è.

Pochi sembrano prendere in dovuta considerazione il particolare che invece, agli inizi, il gotico fu un genere in tutto e per tutto… mediterraneo, perché mediterranee ne furono le ambientazioni: non solo il Castello di Otranto con cui Walpole inaugurò il genere si trova, come lo stesso titolo dichiara, nell’assolata Puglia degli ulivi millenari, ma si ispirava a sua volta alle deliranti acqueforti con cui Piranesi ritrasse una Roma ridotta a mastodontica collezione di rovine; le vicende del Monaco di Matthew Gregory Lewis si svolgono in un altrettanto assolata Spagna; Venezia fa da sfondo allo Zofloya di Charlotte Dacre; nel bizzarro Vathek di William Beckford l’azione si sposta invece in un imprecisato Medio Oriente oppresso dalla canicola asfissiante del deserto; e per quanto riguarda un’autrice come Ann Radcliffe, bastano titoli come L’italiano e Romanzo siciliano.

Il Mediterraneo immaginato dai primi autori di gothic fiction è tanto di fantasia quanto il Medioevo pseudo-arturiano che, di lì a breve, infesterà il genere infestato per definizione. Lontano nello spazio come nel tempo – perché lì il tempo si è arrestato – il Sud diventa un concentrato di esotismi che consentono di proiettare sull’Altro pulsioni indicibili e depravazioni inaccettabili. La Puglia dipinta da Walpole è una terra imbarbarita segnata dall’intrigo e dal senso di colpa. La Spagna di Lewis è il teatro di stupri, incesti e torture. La Venezia di Dacre è sessualmente morbosa e condannata da una corruzione congenita. E così via.

Viene quasi da immedesimarsi. Agli occhi dell’evoluta civiltà industriale che andava prendendo forma nel Nord Europa, il bacino del Mediterraneo – così retrogrado, così plasmato dallo sguardo antimoderno dell’assolutismo monoteista: cattolicesimo, Islam, Chiesa Ortodossa – doveva corrispondere a un’unica, indistinta civiltà arcaica dominata da bigottismo e superstizione: un ricettacolo indecente di farneticazioni e credenze dimenticate dalla Storia, un incubo nel vero senso della parola – quantomeno agli occhi di qualsivoglia moderno.

E però, nell’attrazione-repulsione per l’Altro da cui discendono gli spettri del romanzo gotico e da lì della modernità tutta, sta anche una verità, per quanto fortuita. Di fatto, quella che Walpole e relativi discendenti involontariamente riattivarono, fu la più antica e potente funzione del Sole: quella di irradiare, nelle parole di Antonin Artaud, “il soffio del Caos”.

Presso le antiche civiltà mediterranee, non era di notte che gli spettri tornavano a trovarci. Piuttosto, era nella piena luce del mezzogiorno che i demoni dell’oltretomba si materializzavano nel mondo di sopra. Perché è a mezzogiorno che, nelle parole di Roger Caillois, “si manifestano i morti: coloro che non proiettano ombra”.

A mezzanotte il Sole non c’è. E però, presso le antiche civiltà mediterranee, non era di notte che gli spettri tornavano a trovarci. Piuttosto, era nella piena luce del mezzogiorno che i demoni dell’oltretomba si materializzavano nel mondo di sopra. Perché è a mezzogiorno che, nelle parole di Roger Caillois, “si manifestano i morti: coloro che non proiettano ombra”.

Quando il sole è più alto, quando il torrido disco è allo zenit e i suoi raggi si proiettano in direzione perpendicolare sul piano dell’orizzonte, le ombre prima si assottigliano e poi, per un breve istante, scompaiono. In questo momento di temporanea eclissi, in questo fugace stadio liminale in cui ciò che deve essere non è, il mondo dei vivi e quello dei morti entrano in reciproco contatto – l’ombra che testimonia del nostro passaggio in terra si riconnette alle dimensioni insondabili dell’oltrevita e del dopomorte. Mezzogiorno è l’ora della transizione. Il Sole diventa vettore di morte.

Non è a questo punto paradossale come l’aggettivo “solare” venga abitualmente impiegato per descrivere una persona dai modi ottimisti e gioviali? O che i popoli mediterranei, costantemente baciati dal sole che glorioso irradia a quelle latitudini, siano per convenzione associati a stati d’animo quali buonumore, allegria ed espansività? E invece: come sa chiunque a quelle latitudini ci vive davvero, troppo sole provoca febbri, allucinazioni e, nei casi più estremi, decesso per insolazione. Alle proprietà mortifere del sole riporta il legame tra il mezzogiorno e gli stati di malinconia e depressione, anticamente riassunti nella formula daemonio meridiano. Giacomo Leopardi parlò di “meriggio sacro e terribile”. E in fotografia, la solarizzazione è il processo che, sovraesponendo l’immagine alla luce solare, inverte i toni lasciando emergere il nero dal bianco – il negativo che invade il positivo.

C’è un motivo per cui, per poter infestare la modernità industriale dei loro spettri, i primi autori gotici furono costretti a battezzare quegli stessi fantasmi, quegli stessi incubi, quegli stessi mostri nel terrificante Sud bagnato dalle acque del Mediterraneo – e non è solo che il Sole, accecando, produce tenebre più spaventose della notte. Piuttosto, coi suoi caratteri al contempo arcaici e misteriosi, bigotti e depravati, il fantasticato Sud che fa da sfondo ai primi esempi di gothic fiction è una prima materializzazione dello spettro che da sempre terrorizza l’Occidente moderno – il sospetto latente e silenziosamente agghiacciante che, da qualche parte, esista qualcosa capace, con la sua sola presenza, di contraddire il moto lineare della Storia.

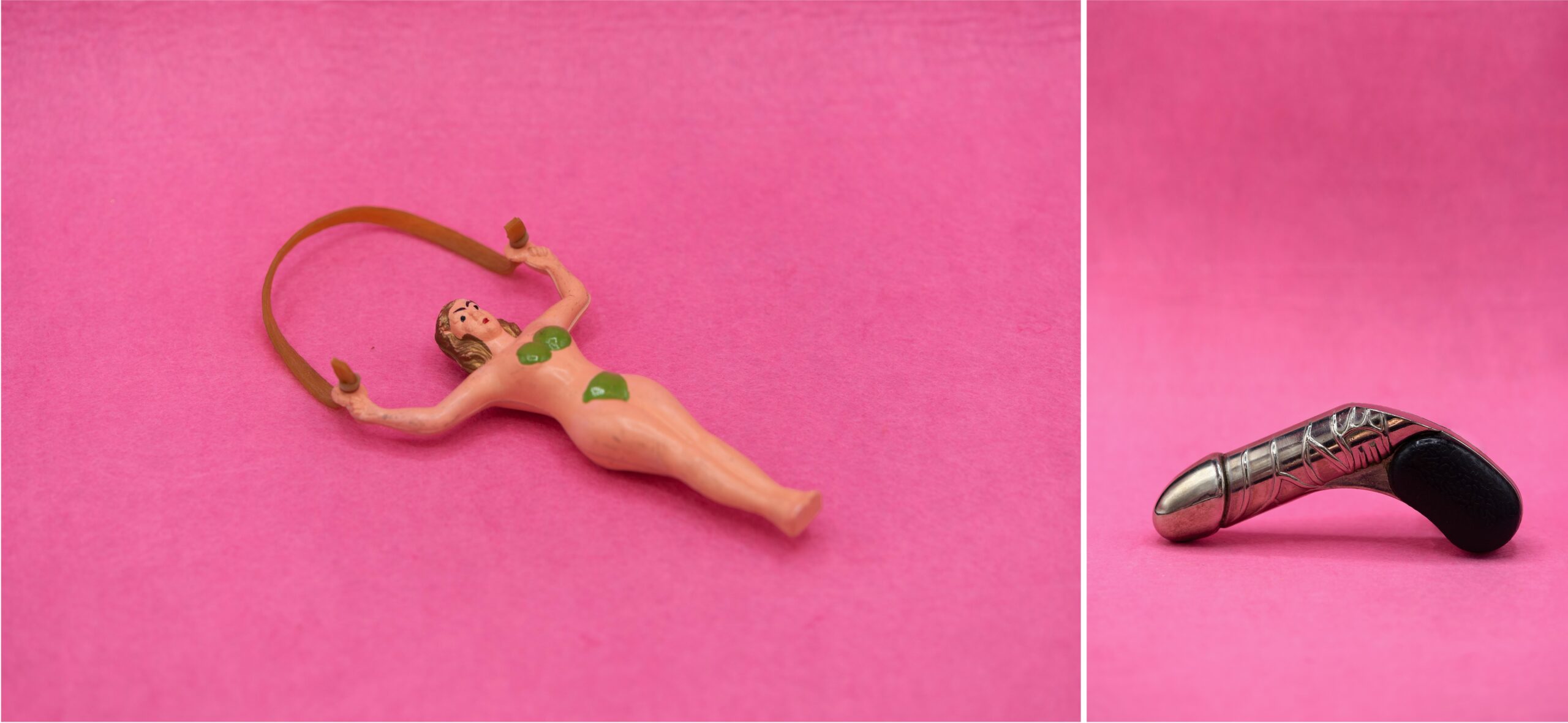

La modernità è una freccia che spinge in avanti e verso l’alto, nel tempo come nello spazio. La sua è una progressione incrementale che non ammette inversioni, capovolgimenti e svolte in senso contrario: ogni singolo stadio va letto come premessa del successivo, e ogni passaggio di stadio comporta l’obliterazione di quello che l’ha preceduto, come d’altronde esemplificato dalla tripartizione di Kapp. In questo senso, da una parte il Nord fatica a concepire il Sud se non attraverso le lenti del mostruoso e del deforme per il semplice motivo che, in quanto suo contrario, è un’aberrazione intrinseca. Dall’altra, però, è proprio da questa aberrazione che procede il tanto sospirato moto della Storia – quantomeno se decidiamo di prenderlo sul serio. Il Sud è l’antitesi del Nord ma anche la sua premessa necessaria, il ricettacolo di tutto quanto è inaccettabile ma anche il presupposto affinché la norma si compia, è la discarica nella quale sversare le acque reflue prodotte dall’edificazione della modernità ma anche lo strato profondo su cui l’edificio fonda – solo che è uno strato putrescente, irrancidito, e soprattutto instabile.

Il tempo scorre in maniera sbagliata o meglio non scorre affatto. La volontà di potenza viene annichilita dalla canicola opprimente. Il Sud è un’invenzione del Nord, ma è un’invenzione che prende vita al preciso scopo di alterare, contraddire e confutare il teorema moderno, perseguitandolo come un poltergeist molesto. Il Sole è il suo vessillo, il Mediterraneo il teatro in cui la maledizione si manifesta, inquinando con le proprie acque la cristallina purezza del piano di conquista moderno – annacquandone le geometrie, disintegrandone le geografie.

Come affannosamente ribadito da Carl Schmitt, il filosofo nazista erede di Kapp, la modernità è il tempo degli Stati – e lo spazio degli Stati è la terra. Perché gli Stati vengono definiti dal limite, dal confine, dalla linea continua che, disegnando un anello sul territorio, stabilisce ciò che sta dentro e ciò che sta fuori – in altre parole, a definire gli Stati è innanzitutto la loro mappa.

Questa ossessione cartografica è un’altra delle eredità del Nord – forse la sua principale, il singolo evento da cui discenderà l’organizzazione spaziale del pianeta intero: l’invenzione dell’atlante geografico.

È il 1570 quando l’olandese Abraham Ortelius dà alle stampe il Theatrum Orbis Terrarum, la prima raccolta di carte geografiche in formato uniforme. A differenza delle disordinate, svolazzanti mappe che l’avevano preceduto, il Theatrum segue un piano preciso basato sulla disposizione ordinata di continenti, regioni e Stati, e il risultato è una rappresentazione scenografica delle terre emerse che inaugurerà, nelle parole del geografo Franco Farinelli, “l’equivalenza tra tipografia e topografia”.

In senso moderno, la mappa non è soltanto la rappresentazione approssimativa di un territorio, ma la restituzione bidimensionale di uno spicchio di globo terracqueo definito dalle sue effettive dimensioni. Precisione e oggettività aritmetica sono i prerequisiti di un reticolo di linee che determinano le distanze tra un punto e l’altro, e che disponendosi sul piano orizzontale stabiliscono una corrispondenza metaforica – attraverso il principio della scala – tra disegno e mondo. O piuttosto il contrario.

Perché in effetti, con l’avvento della modernità, non sarà la mappa a essere copia del territorio. È semmai il territorio, inteso come Stato, a tradursi in metafora della mappa. Senza mappa, non può esistere alcuna organizzazione politica di tipo territoriale, nessuna area economicamente omogenea, nessuno spazio nazionalmente definito, e quindi nessun ordinamento statale. Ancora nelle parole di Farinelli, “lo Stato altro non fa che assumere le qualità costitutive dell’immagine cartografica. (…) Gli Stati devono avere la stessa costituzione di una pagine di un atlante, vale a dire il territorio di uno Stato deve essere continuo, omogeneo e isotropico. (…) Come l’Atlante si compone di tavole distinte l’una dall’altra ma che nel complesso formano un insieme organico, alla stessa maniera lo Stato nazionale territoriale centralizzato si fonda su insieme fisso e ordinato di regioni”.

il Mediterraneo è una gigantesca sindrome topografica che avvera in negativo il “Grande Spazio” vagheggiato dal Schmitt: un campo di forza discronico in cui le lineari leggi fondate sull’esatta misurazione della superficie terrestre e sul dogma cartografico dell’anello concluso vengono di volta in volta disintegrate, polverizzate, invertite, dissolte.

Nato nello stesso XVI secolo in cui i marinai inglesi inventano il Sud, l’Atlante è il precedente da cui scaturisce la nascita dello Stato, e non è un caso che questa invenzione veda la luce nell’Olanda impegnata a scalzare Venezia dal ruolo di principale potenza commerciale europea secondo il più classico dei passaggi di testimone talattici-oceanici – Kapp approverebbe. Si capisce allora perché Schmitt, l’apologeta massimo della sacralità statuale, provasse tanta insofferenza, tanta avversione, tanta incontrollata ostilità per il mare: sull’acqua è impossibile tracciare un reticolo di linee coerente a se stesso, sull’acqua è impossibile definire in maniera certa un dentro e un fuori. In altri termini, secondo lo stesso regime degli opposti che già contrappone il Sud al Nord: il mare è il contrario della terra. È una topografia irriducibile alla tipografia.

Il mare è instabile, infido e incerto. I suoi moti ondosi sono imprevedibili e mutevoli. La sua natura è capricciosa e incostante. E infatti il Mediterraneo è una gigantesca sindrome topografica che avvera in negativo il “Grande Spazio” vagheggiato dal Schmitt per giustificare i piani di espansione tedesca: un campo di forza discronico in cui le lineari leggi fondate sull’esatta misurazione della superficie terrestre e sul dogma cartografico dell’anello concluso vengono di volta in volta disintegrate, polverizzate, invertite, dissolte.

Il caos cova in basso come in alto, trasportato dai flussi marini come dai raggi di Sirio – il dio cane, la bestemmia solare.

Ecco perché stati immaginari, controgeografie, mappe alternative, geo-allucinazioni, zone temporaneamente autonome, utopie, distopie e antitopie ricorrono per tutto il perimetro del grande lago salato. Non è che lo Stato, la modernità, la freccia della Storia al Sud non è mai arrivata. È che in quel Sud infestato dal Sole agente del caos, la Storia incontra il suo doppio deforme e altera il suo corso in senso spiraliforme. Dopotutto, il rapporto del Mediterraneo con lo spazio non può prescindere dal doppio movimento provocato dall’azione contrapposta di tempo geologico e tempo atmosferico. Qui è la terra stessa – il luogo asciutto ove poggiano i piedi, la superficie piana e immutabile su cui disegnare i rassicuranti reticolati che misurano le distanze tra un punto e l’altro – a essere ciclicamente scossa dai sommovimenti che sottoterra spingono. I terremoti, le catastrofi geologiche, i vulcani che riposano sotto le sue acque e che per Georges Bataille erano l’ano sommerso del globo terracqueo, alla promessa del progresso sostituiscono quella dell’estinzione. Il caos cova in basso come in alto, trasportato dai flussi marini come dai raggi di Sirio – il dio cane, la bestemmia solare. E purtroppo per la freccia della Storia, questa tenaglia non è soltanto il ricordo di un evo passato, ma innanzitutto una profezia: perché passato e futuro coincidono dove i continenti si toccano e il tempo scorre in direzione sbagliata.

I confini del grande lago salato sono destinati a chiudersi, lo stretto di Gibilterra tornerà a essere una diga insormontabile e intanto al suo interno dilagheranno le acque, investiranno le terre, riconnetteranno i continenti e li inonderanno di demoni meridiani, talassemie, estati mortifere, contagiando i superstiti di quella forma letale di rabbia canina che va sotto il nome di canicola – la promessa di un’estate senza fine che con le sue temperature inumane avvolgerà il globo in un afoso refolo di morte. La culla della Civiltà è la fossa della sua tomba. Già adesso, il Mediterraneo è un immane cimitero subacqueo affollato di cadaveri: quelli dei migranti che, a decine di migliaia, sono morti sulle rotte che portano verso Nord.

Immobile davanti a un monitor il cui unico vantaggio è quello di irradiare una luce che non scalda, trascino il puntatore ai quattro angoli di questo recinto infame, alla ricerca di quelle che Fernand Braudel chiamava telestorie – il continuum di ricordi più o meno mitici, più o meno reali, che ciclicamente riemergono dalle acque di quello che i romani chiamarono Mare Nostrum. Ma l’unica telestoria che riesco a stilare da questa contaminazione spaziale che va sotto il nome di Mediterraneo è una lunga lista di aborti geografici, anelli non chiusi, linee spezzate, distanze che non combaciano, cartografie al tempo stesso fantastiche e aberranti. Il solo modo di leggere questo spazio, mi dico mentre benedico quell’invenzione moderna chiamata condizionatore che, raffreddando questa stanza, contribuisce a ulteriormente riscaldare il resto del pianeta, è individuare i momenti in cui, su queste coste, il concetto stesso di spazio è stato sovvertito oppure demenzialmente irrigidito, deviato oppure orrendamente amplificato, proiettando il dogma a due dimensioni della cartografia in un delirio transdimensionale di volta in volta liberatorio, opprimente, gioioso, sanguinario – a volte tutto questo assieme.

Stati immaginari, controgeografie, mappe alternative, geo-allucinazioni, zone temporaneamente autonome, utopie, distopie, antitopie: l’Atlante del Grande Non-Spazio su cui aleggia il caos del Demone Meridiano.

~ Nella prossima puntata ~

Stati Immaginari

La comune protofascista di Fiume, l’utopia totalitaria dell’NSK e quella ipercapitalista dello Stato di Naon: dall’Adriatico ai Balcani, il precipizio tettonico della disforia europea

Il racconto che state per leggere, Res paludans, nasce da un laboratorio di scrittura collettiva. La cornice è la prima edizione del festival “Reclaim The Tech” tenutosi al TPO di Bologna. Accanto a eventi di natura più divulgativa e teorica incentrati su un uso più critico e politico delle tecnologie digitali, noi avevamo proposto un workshop che ne indagasse la dimensione artistica e letteraria. La preparazione di questo evento avveniva nel pieno del dibattito su intelligenza artificiale e creatività, esploso negli ultimi quattro anni. Per noi è stata una prima occasione per riflettere con altre persone degli effetti di queste tecnologie sulla scrittura letteraria.

Era inevitabile sentirci implicati in prima persona plurale, dal momento che la scrittura condivisa e simultanea resa disponibile dai mezzi digitali è parte integrante della nostra pratica. Il linguaggio di Montag e le sue storie nascono grazie a mezzi digitali. Questa scelta ci ha messo davanti a due quesiti, condivisi con altrə scrittorə:

1. Quali effetti stanno avendo questi mezzi sulla scrittura narrativa?

2. Come usarli criticamente e, se necessario, sovvertirli?

Ci siamo seduti in cerchio su un palco spoglio sotto un grande schermo. Eravamo tra le venti e trenta persone, quasi tutte incontrate quel giorno. Accanto al cerchio un tavolo, dove Luca Reale e Roberto Meattini avevano allestito una consolle. Insieme a noi, a guidare l’incontro, Nadia Chiaverini, Francesco Papaleo e Francesco Pancotti.

Eravamo venuti a Bologna con due prompt per altrettanti racconti. Dopo aver discusso del rapporto tra arte e intelligenze artificiali, di rischi e potenzialità, abbiamo deciso di fare un esperimento di scrittura collettiva. Come ChatGPT, che a partire dalla sua architettura di reti neurali è in grado di rispondere ai prompt, abbiamo voluto creare una rete di partecipantə che sviluppasse i nostri prompt trasformandoli in racconti. Una rete di sconosciutə, al lavoro in simultanea, su un unico file.

Abbiamo dettato le regole del gioco della scrittura simultanea. Non esiste gelosia, proprietà privata della parola. Tutto ciò che è scritto può essere modificato da chiunque, più e più volte ancora. La parola fine potrebbe non esistere mai. Scrivere insieme per uscire dall’io e dalla voce individuale. Più umani fanno meno umani. Con queste regole ben chiare, abbiamo iniziato a scrivere il racconto che leggerete a partire da uno dei due prompt:

In una palude postantropica, immerso nel bitume, un branco di lucertole vaga. Sorelle? fratelli? creature alla ricerca di una tana. Incontrano tra le mangrovie una strana muffa gialla, quasi una bocca di melma, un bulbo viscoso. Si avvicinano, subito la muffa scatta verso il branco e s’espande, lo avvolge, con esso si ibrida e inizia a mutare.

Mentre più di venti menti si ispiravano a vicenda, inseguendosi nella scrittura, il tutto veniva accompagnato da un percorso audiovisivo curato da Luca e Roberto: un viaggio nel testo e nel sottotesto, che sfrutta le variabili sonore per smuovere le parole e le frasi. Queste diventano quindi immagini in movimento attraverso il captioning dell’IA. È nato così un concerto di stimoli, dove umano e inumano si cambiavano continuamente di posto.

PROMPT #1: Res paludans

Un senso di fine. Buio e fango. Non c’è niente intorno a me, almeno così mi pare. Qualche forma di vita rimane? La realtà che ho attorno sembra quella di Wall-E, un mondo in cui l’unico movimento percepibile è quello di uno scarafaggio. Le zampette che si muovono, antenne che vibrano. Nient’altro. Il resto è fermo. In una palude postantropica, immerso nel bitume, un branco di streghe vaga. Sono creature sorelle alla ricerca di un albero. L’albero è loro amico. Sono baccanti, FIN Creature apolidi, non hanno un posto in cui sentirsi a casa. Prede di una natura malevola, incontrano tra le mangrovie uno strano uomo itterico, quasi creato dalla melma, uno sguardo viscoso ma mai malevolo. Si avvicina, subito l’uomo scatta sul branco e s’espande, lo avvolge, lo stringe e con esso si ibrida. Inizia a mutare. Dal corpo emerge uno sguardo, creature che si annusano tra loro, si adagiano, eppure una luce si insinua tra le maglie opprimenti del bitume, dà fastidio a quel bulbo che si scatena verso il cielo. Una fitta spuma aggancia un organo all’altro, un torpore esistenziale. Ne sentono l’odore. Siamo cambiat*, siamo tornat* o siamo nat* in questa palude? Non lo sappiamo, non lo sapremo, nel dubbio benvenute nella mia palude. Shrekking. Due fastidiose ciglia si affacciano al corpo. Come Fiona e Ciuchino: le nozze diaboliche. Nozze rosse. Disgustosi fratelli. Disgustosa palude, il bitume che avvolge e risolve le trame, ci stiamo precipitando dentro. L’umidità ci bagna il corpo, viscoso il senso si sensaziona schifoso. Madonna che schifo! Aspetta, da quando ho acquisito individualità? Sono tutto? Perché “tutto” è singolare? Spinoza. Che bono. Un accenno di vento porta il puzzo della foresta paludosa che mi sembra pensare e guardarmi. Un olezzo denso e viscoso m’avvolge… è una palude o il bagno di casa mia? È la palude che mi chiama e desidera contaminarmi, come a volte fa anche il bagno di casa mia. Contaminarmi con cosa? I germi dello scopino del cesso? Da dove emerge questo sapere, questi ricordi di concetti? Speriamo non emerga dalle mie interiora. Odi un suono forse? È Tiziano Ferro. Sere nere. Non c’è tempo, né spazio, né nessuno che capisce mai, ma com’è possibile?! Non si capisce mai niente, è la notte in cui tutte le vacche sembrano palude. Non si capisce proprio. Raffaella balla a casa mia. Ma io sono qui nella palude. Confinato.

Non mi sento benissimo. Sto avendo un momento (non esattamente il mio). Sprofondo e riemergo, nuoto e mi avvolgo di vortici, snodo e allungo i tentacoli, sporosi e desiderosi? Ci vogliono, forse, ci seguono. Sono intelligenza, sanno cosa fare. Intelligenza collettiva. Ciberneticaaaaaaa! Uno sciame brulicante. Comandano segnali e stimoli. Sono tentacoli, protuberanze che servono a orientarsi in questa melma circostante. Colgono quanto non so prima che possa percepirlo, e mi aiutano a muovermi. È grazie a loro se posso andarmene lontano. Vorrei scappare dai miei genitori così come dalle streghe. Spezzare i miei legami corporei, mi odio e mi sento vivo: l’odio è pur sempre un sentimento. Aiutami a odiare meno. Riemergo come in un sogno, perché le mie membra sono parte di questa palude. E se le mie membra sono parte di me, allora anche io sono parte della palude? O no? Funzionavano così i sillogismi? Res paludans. O sono io la palude stessa? Sprofondo con tutto il corpo, un sentore di scompiglio, è un gioco? Rap paludans. Pensieri in rima. Flusso di coscienza. Forse mi piace. Mi nascondo, fuggo ma rimango, non riesco a trovarmi, impigliata a terra, radici sulle piante dei piedi mi bloccano. Grido. Oh! Qualcuno mi ascolti! È un liquore che mi mangrovia di brutto e ricopre il mio fondo, un pezzo di terra mi finisce tra i piedi. Sono vecchi ricordi che attanagliano la mia esistenza. Tipo caimani merdosi. Terra di Mordor, senti gli spigoli del mio corpo, la verità è che ci piace stare insieme agli umori. Ci piace, è vero, ma solo a volte, cioè dipende, nel senso certe volte il mio nasino è molto sensibile, come dire.. 👉👈

elfi. Lo divoro, lo addento, i lembi sono sciolti, i denti e gli artigli del branco si fanno lichene, muschio. Mi ricopro di questo viscidume verde, appare un profilo selvaggio che rinnego continuamente. È forse lui? si tratta di Sméagol? Non lo reggo più. Ora provo a strisciare, dimenticandomi a cosa servo. Forse non servivo a niente neanche prima. Ma in fondo a che serve servire a qualcosa? Siamo esseri piccoli e inutili, cerchiamo solo di sopravvivere. Non basta, non basta più. Voglio solo vivere, sparisci con me. Sgrido la morte e rido. La funzionalità è un concetto sopravvalutato, come essere gentili è una perdita di tempo.

Le zampe si spandono, ormai sprofondano e giungono al bordo della palude, toccano le radici delle mangrovie, sfondano gli organi interni e ne suggono le fibre. One with the swamp. E che svampa palustre! La decomposizione inizia, primo stadio dell’evoluzione, del nuovo. Questi concetti, ancora, da dove venite, ma cosa volete? Un fiorino. Evoluzione, di nuovo, orrore. Mangio le radici, le vomito. I coccodrilli rimasticano il tutto. È un liquore forte e il rigurgito mi sale. Anche i coccodrilli procedono a vomitare. Mi sovvengono ricordi gore della mia adolescenza. C’è quel sapore, ha quell’odore acre, quel sapore orribile. Ora capisco molto meglio la pubblicità del tè Lipton. È buono qui. È buono qui.

È buono qui?

Da ora inizia il caos: stomaco, intestino. Un destino, un caos intenso che si espande. Intestino fa rima con destino. Wow. È qui che mi rendo conto che siamo un tubo digerente, come diceva il Buon Carmelo Bene. O forse sono un pensiero stupendo.

Che schifo, l’orrore mi avvolge, e poi mi sveglio, con quel pensiero in testa: ma un tubo ha un buco o ne ha due? Sonno, mi avvolgi? No? Vaffanculo. Le parolacce si possono dire? Non lo so, porcoporco! Si possono dire, solo se riferite alla propria persona. Persona? Concetto assolutamente sopravvalutato, come la sopravvivenza. Il caos determina le nostre esistenze, non è che me ne pento. Siamo così, così caotici, esattamente come un corpo informe ibrido meticciato che si rende disponibile alla vita. Mi vergogno. Ecco, l’ho detto. Me lo sono detto. Tra me e me. Da distante, come un’eco. Una risonanza che vibra nella materia che mi fa.

<caos>

</caos>

A più di due decenni dalla sua scomparsa, Robert Earl Davis Jr. in arte DJ Screw resta un caso singolare nel panorama underground americano. La sua è una sorta di controstoria dell’american way of life. Nato nel 1971 e cresciuto a Smithville, in Texas, sognava di fare il camionista, come il padre, prima di iniziare ad adorare il giradischi – lo strumento con il quale riprodurre la sua musica preferita e grazie al quale avrebbe poi cominciato a comporla. Il trasferimento a Houston, con l’arrivo di certe droghe, gli cambia la vita. Conosce molte persone con la sua stessa sensibilità, trova quindi una comunità che gli consente di esprimersi appieno. Diventa un dj e produttore hip hop, la sua musica è apprezzata dalla scena locale e tramite un fittissimo passaparola inizia in maniera lenta a varcare i confini geografici. Un team lo segue, consentendogli di oltrepassare timidamente anche i rigidi confini economici. Non si abbassa al mainstream, ma continua per la sua strada fino alla morte, avvenuta il 16 novembre del 2000 per una dose troppo esagerata di codeina, assunta da un corpo in sovrappeso alimentato da pochissime ore di sonno quotidiano. Aveva 29 anni.

Dopo la morte arrivano le celebrazioni in tutto il mondo e il riconoscimento della straordinaria genialità della sua produzione. Screw è infatti comunemente considerato, tra le altre cose, il padre del chopped and screwed, la tecnica che – parafrasando la solita Wikipedia – “consiste nel rallentare il tempo di una canzone a 60-70 battiti per minuto e nell’applicare tecniche come saltare battiti, scratching, stop-time e modificare parti della composizione originale per creare una versione tritata (chopped-up) della canzone”. La sua eredità sta tutta nei DJ Screw Papers ora conservati all’Università di Houston, vale a dire una grande quantità di materiali personali, comprendenti anche il suo imperscrutabile archivio in vinile, che col tempo si illumina di chiarori sempre più sindonici. Un culto vero e proprio quello che ha creato, da venerare con la devozione che gli si addice – una liturgia che può essere certamente accompagnata dalle droghe.

La trap venera apertamente la sua produzione e le sue modalità di esecuzione, che hanno ispirato tutto il genere. Il chopped and screwed ha poi dato vita a fenomeni come la witch house, quel sottogenere tutto americano e durato appena un lustro, ma anche alla vaporwave, movimento ben più sostanzioso, di cui ancora oggi è difficile tratteggiarne un profilo totalizzante. Rallentare non è infatti solo un espediente tecnico per trovare nuove forme estetiche da gettare nella sempre ardente fornace dell’industria culturale. Il rallentare è un gesto che in alcuni casi intende, nel suo piccolo, avere un ambizione politica, che spezza i calcolati meccanismi che mandano avanti la velocissima macchina della contemporaneità.

Sicuramente non ha inventato tutto DJ Screw: qualcosa alla fine degli anni Novanta si stava muovendo nell’aria, e lui, assieme ad altri, riuscì a captare questo umore. Ma è anche vero che di questo sentire egli è stato certamente tra i più rappresentativi. I riconoscimenti sulla sua produzione arrivano da mondi distantissimi tra loro, dall’accademia, al metal, alle più disabitate backrooms internettiane.

Il libro fondamentale per tutti quelli che hanno voglia di approfondire la sua figura è DJ Screw – A Life in Slow Revolution, di Lance Scott Walker, uscito per University of Texas Press. Il suo autore ha intervistato molte persone vicine a DJ Screw per costruire un profilo ben definito di questo artista, dove emergono dettagli e particolari che tratteggiano con precisione il contesto dal quale muoveva. Di seguito alcune domande che abbiamo rivolto all’autore del libro.

Hai già scritto un ottimo libro sulla scena di Houston. Posso chiederti da dove nasce il tuo interesse per questa scena? Come sei arrivato a DJ Screw?

Ho sentito la musica di DJ Screw per la prima volta nello stesso modo in cui l’ha sentita la maggior parte delle persone a Houston: a tutto volume da un’auto in corsa. Sono cresciuto a un’ora di distanza, a Galveston, e alla fine degli anni Ottanta i ragazzi del mio liceo ascoltavano artisti hip-hop di Houston come Geto Boys, Royal Flush e Raheem. Mi sono trasferito a Houston nel 1992, quando i Geto Boys hanno sfondato a livello nazionale, e negli anni successivi ho iniziato a sentire DJ Screw. Fa parte del tessuto sonoro della città. Non si può guidare da nessuna parte a Houston senza sentirlo, ancora oggi. Mi sono innamorato di Houston e documentare questa musica è stato un modo per restituire l’amore alla città.

Screw si trasferì da Smithville a Houston nel 1986, quando aveva 15 anni. Quanto ha influito la città sul suo percorso artistico?

Il trasferimento a Houston è stato fondamentale per il suo sviluppo come artista. A Smithville, Screw era circondato da persone care e i suoi due migliori amici erano appassionati di hip-hop che hanno contribuito a far crescere il suo amore per la musica, ma aveva bisogno di un luogo con un capitale culturale maggiore e Houston glielo offriva, perché all’epoca era già una delle città più grandi degli Stati Uniti e la più grande del Sud. Incontrare più persone aiuta a formare chi siamo, soprattutto se sei giovane.

Qual era l’ambiente che usava per suonare e comporre?

Screw e Nikki – la sua fidanzata storica – avevano una camera da letto in più nella loro casa che tutti chiamavano “la stanza di legno”, in cui i suoi giradischi, il mixer e i diffusori erano sistemati contro una parete e le casse piene di dischi occupavano la maggior parte del pavimento. Gli artisti che facevano freestyle sui nastri stavano in piedi nella stanza dietro di lui e si passavano il microfono. La cosa interessante è che le pareti erano ricoperte di pannelli di finto legno, e questo senza dubbio aveva un certo effetto sul suono di ciò che veniva ascoltato nella stanza e ripreso dal microfono. La maggior parte di queste attività si svolgeva nel cuore della notte, fino alle prime ore del mattino.

Parliamo un po’ della tecnica che, a posteriori, l’ha reso celebre. Secondo il tuo libro, la sua musica non è semplicemente rallentata: in realtà c’è molto di più…

Credo che il libro sia molto dettagliato e spieghi che non si limitava a rallentare la musica, ma che la modificava in vari modi. Aveva due copie dello stesso disco sul giradischi: con una che suonava un po’ più indietro rispetto all’altra, e in certi punti muoveva il crossfader avanti e indietro per far scorrere indietro parti della musica. A volte metteva insieme dischi diversi, a volte ripassava intere sezioni di una canzone, trascinando il dito accanto al giradischi, il tutto mentre passava il microfono in giro per la stanza in modo che le persone potessero esprimersi in stile libero, sul momento. La musica veniva rallentata finché non veniva riversata su cassetta, e poi ulteriormente rallentata sul registratore multitraccia. Rallentare la musica cambia l’angolo di interpretazione, e questo ha permesso a Screw di introdurre nuove texture attraverso lo scratch e il chopping. Credo che questa parte sia politica, perché rallentando la musica e ripetendo certe parole o frasi, Screw ti diceva esattamente cosa voleva che sentissi. Rallentava la musica in modo che la gente rallentasse e ascoltasse.

Che impatto hanno avuto le droghe su questo rallentamento?

In realtà Screw aveva cominciato a rallentare i dischi molto prima che la codeina e la prometazina entrassero in scena. Credo che relegare le sue tecniche e le sfumature del suo orecchio agli effetti delle droghe significhi ignorare quanto fosse originale il suo approccio e quanto fossero locali e organiche le influenze che lo hanno portato alla sua forma d’arte. La marijuana era già presente, almeno quando arrivò a Houston, ma ricordiamo che iniziò a rallentare i dischi quando era ancora nella cittadina di campagna di Smithville, quando era molto più giovane e l’accesso alle sostanze era infinitamente minore.

Il suo primo album 3’n the Mornin è del 1994, ma ci sono pezzi che partono dal 1991. Qual è stato il momento in cui Screw ha iniziato a farsi conoscere?

Ha iniziato a farsi conoscere a Houston proprio attorno al 1991, grazie al passaparola, ma è stato solo tra 1994 e 1995 che si è iniziato a parlare di lui, dopo che, con un album uscito per Bigtyme Recordz, poteva contare su un prodotto effettivo nei negozi di dischi. A quel punto c’era un vero e proprio team che lavorava per lui, per far arrivare il suo disco ai recensori e nelle mani del grande pubblico musicale.

Che accoglienza ebbe in termini di vendite? Screw è stato molto celebrato dopo la sua morte, ma nel periodo in cui era in attività si trattava di una figura conosciuta perlopiù a livello locale…

In realtà il suo album del 1996 3’n the Mornin (Part Two) entrò nelle classifiche di Billboard, il che indica che ha venduto alcune migliaia di copie in un periodo di tempo relativamente breve, ma conoscendo il funzionamento dell’economia clandestina di Houston, qualsiasi cifra di vendita ricavata da punti vendita ufficiali come i negozi di dischi non dipinge l’intero quadro di ciò che vendeva. Ha venduto migliaia di cassette tramite passaparola, nessuna delle quali è stata contata, e altre migliaia (milioni?) sono state vendute fuori dal suo negozio nei quasi tre anni di apertura prima della sua morte. Era un eroe locale, ma la sua portata non si limitava a questo. La stampa nazionale ha scritto di lui e l’anno prima della sua morte è stato premiato a New York. Naturalmente, una volta morto, tutti hanno saputo di lui: ma per essere un artista underground senza etichette o supporto pubblicitario, aveva già un enorme seguito di fan.

Nel libro dici che lo stile di Screw non è legato al suo supporto fisico. Nel 2000 le cassette stavano scomparendo per lasciare il posto ai CD. Mi sembra che quest’ultimo supporto in particolare, per il fatto di essere quasi impossibile da usare per modificare le tracce o riprodurle in altro modo, sia quello più lontano dal suo approccio compositivo…

È il più lontano dal suo approccio compositivo, ma non è lontano dalla sua influenza. Ricordiamo che Screw lavorava con dischi in vinile e cassette, e i dischi in vinile non erano separati in tracce su diversi canali pronte per i remix. Screw aveva ancora a che fare con musica “fissa”, nel senso che, con l’eccezione di strumentali e brani acapella, aveva a disposizione la stessa cosa che la maggior parte delle persone avrebbe ascoltato alla radio o in casa. Screw ha portato tutto ciò in direzioni diverse, mai sentite prima.

Un dettaglio che non molti conoscono è che tra i collaboratori di Screw ci fu anche George Floyd, l’uomo la cui uccisione a Minneapolis da parte della polizia ha scatenato l’ondata di rivolte del 2020. Qual era il loro rapporto?

George Floyd ha visitato più volte la casa di Screw e ha registrato dei freestyle su una manciata di cassette, ma i due non erano particolarmente legati. Quello che posso dirti è che George Floyd è stato vittima di un sistema di brutalità della polizia che è stato esposto maggiormente negli ultimi anni perché ci sono più telecamere in giro, ma è sempre stato così negli Stati Uniti.

Nel bel diario che fai alla fine del libro, in cui racconti l’eredità che Screw ha lasciato, parli dei Salem e della witch house. In quel periodo, all’inizio degli anni Duemila, c’era un’intera scena di musicisti che iniziarono a rallentare pesantemente qualsiasi traccia, usando strani segni come quadrati, triangoli e cerchi per i loro nomi… Ma oltre alla witch house, c’era anche una sorta di proto rap rallentato, con lo stesso immaginario. Poi c’è stata l’ondata “slow and reverb” che ancora oggi imperversa su YouTube. Secondo te, perché a un certo punto si è sentita l’esigenza di rallentare?

Credo che alla gente piaccia rallentare la musica perché la apre, rivelando qualcosa di più profondo nel suono, nei testi, nelle note che a volte passano in fretta. Rallentare la musica premia un ascolto attento, perché si ha più tempo per elaborare la complessità dei suoni che si ascoltano, e le orecchie e la mente possono assaporare un po’ di più quelle parti della canzone. Per Screw, il rallentamento riguardava soprattutto l’hip-hop, il reggae, l’R&B e il funk, ma l’idea si trasferisce a tutti i tipi di musica.

Ancora a proposito dell’eredità di Screw: al di fuori della musica, come viene vista oggi la sua figura? Il suo archivio è ora in possesso dell’università di Houston, ma è una figura controversa, anche a causa della sua morte prematura.

A Houston, DJ Screw è venerato e celebrato. La sua morte prematura è stata tragica e il ruolo che la codeina prometazina ha avuto nella sua scomparsa solleva diversi argomenti sui pericoli del suo uso ricreativo, ma questo non lo rende una figura controversa. Come persona, Robert Earl Davis Jr. è ricordato con affetto da chi lo ha conosciuto e amato. Come artista, l’eredità di DJ Screw continua a crescere perché il suo lavoro ispira e influenza nuove generazioni di creativi di tutte le discipline. Come ho scritto nel capitolo 10 del libro: “Ci sono stati sottogeneri che si sono ramificati, forse meno derivati da Screw che dalla witch house, ma comunque ispirati da un suono che non sarebbe esistito senza di lui”.

Questo saggio discute la rappresentazione in scala attraverso quattro punti d’ingresso. La scala si dimostra essere un cardine infrastrutturale, fortemente in risalto nei media digitali eppure irriducibile alle tecnologie digitali. La scala diventa una nozione generativa, sia perché è intrinseca alla logica della simulazione (la realtà è un effetto scalare) sia perché deve ricollegarsi alla politica progressista delle altre scale della politica femminista e queer.

Concretizzazione mal posta

C’è davvero qualcosa che funziona in scala 1:1, quella scala che si presume sia la visualizzazione standard della “realtà così com’è”? Partiamo dal presupposto che non sia così. Ogni cosa è premuta e spinta di qua e di là in una varietà di scale in competizione tra loro che raffigurano, misurano e immaginano ogni cosa posizionandola su assi di riferimento opposti. Un’altra versione di questo potrebbe affermare che niente è davvero mai identico a se stesso. Tutto è mediazione. Tutto ha fondamentalmente a che fare con scale, relazioni e attrito.

Al di là della filosofia, una storia della cartografia e della Terra saprebbe dirci tanto: la cartografia è una storia di guerra (e colonialismo) attraverso una conoscenza operativa dei territori che abbiamo abitato o immaginato. Le mappe sono, alla fin fine, un gran brutto vizio, considerato che operano all’interno di rivendicazioni di proprietà, operazioni militari, ma anche nella quotidianità dell’esperienza di fare shopping. In quanto atti di ridimensionamento, ciò che le mappe fanno è eseguire operazioni di indirizzamento, che di per sé riguardano sostanzialmente un’invenzione: “questo va qui” significa che ambedue le parti di questa piccola operazione (“questo” e “qui”) sono chiamate in causa durante il loro processo di mappatura. Indicare e indirizzare non sono solo utili ma ribaditi dal potere stesso implicito nella questione: questo dovrebbe andare qui. Questo è forzato ad andare qui. Gli oggetti non sono localizzati soltanto nello spazio, come i sistemi di imaging sembrerebbero dirci per primi, ma negli stessi sistemi di ridimensionamento che sembrano “trovarli”. Nelle parole di Bernhard Siegert, la mappa è il territorio; ecco allora che tecniche culturali come queste fondano “ordini epistemici e le lotte di questi ultimi per il dominio su altri ordini epistemici”.

La cultura digitale ha fatto esplodere i molteplici significati e usi dei modelli in scala, riguardanti tanto la domanda sul numero (un miliardo di sensori, un milione di immagini, mille click in una click farm, infiniti loop di opzioni di scelta su software automatizzati) quanto sul cosa. Quest’ultima assume un angolo più qualitativo per la nostra problematica, dal momento che non si tratta più soltanto di una numerazione irrazionale oltre ogni immaginazione, ma della domanda fondamentale sul perché scale pronte a esplodere siano entrate in scena. Ci sono tante risposte possibili: l’economia politica, il potere, l’estetica e così via. Questo perché il fuori scala arriva a perseguitare non soltanto gli oggetti ma anche la loro logica organizzativa come database che sempre più spesso devono confrontarsi con le varie definizioni di scala.

Così sia: la cultura digitale riguarda essenzialmente la scala di massa che sposta l’attenzione su questo e di qua, su mappe cognitive e territoriali, nonché sul loro luogo d’appartenenza secondo il senso comune, mentre categorie culturali fanno posto ad altre categorie di dati operativi. I soggetti vengono trasformati e allungati, così come le categorie stesse. Gli oggetti sono fatti rimbalzare su altri oggetti, alcuni più effimeri o informativi di altri. Ciò nonostante la scalabilità infinita è soltanto uno degli immaginari prodotti nel mezzo della cultura digitale dei decenni passati. Altri immaginari riguardano ancora la circolazione intensiva di affetti, informazione e valore. Gli affetti circolano attorno le reti dati del pianeta; forse lo shitposting è davvero il sentimento condiviso a livello globale nella cultura digitale. Un video su TikTok di cinquanta secondi produce una risonanza a livello geopolitico; il famoso effetto farfalla della teoria del caos sembra una proposizione modesta se paragonata ai circuiti di informazione-azione-disinformazione nei quali particelle microscopiche interrompono i processi di produzione e distribuzione globali, mentre una città è ferma per un malfunzionamento algoritmico e l’armamento dei dati spazia dai crimini d’odio di quartiere a una strategia geopolitica. Le operazioni militari hanno i propri account su X; le immagini di metano che, nonostante sia invisibile, irrompe dal fondo del mare non possono riassumere le cause o la portata degli eventi, eppure i server sono ciò a cui ci teniamo stretti come ancore temporanee in attesa di qualche effetto di realtà. La battuta del filosofo Alfred N. Whitehead sulla “concretizzazione mal posta” è soltanto lo stato normale delle cose; questo non è di certo dove sta il gioco perché è già da qualche altra parte, un’astrazione di n dimensioni che può provocare una forma di paranoia complottista o qualcosa di leggermente più progressista e utile.

Molte delle attuali rappresentazioni e modelli in scala provengono dal cuore della guerra fredda: dal film di Eames Potenze di dieci, ai discorsi su megastrutture come la sfera di Dyson, ai frattali di Mandelbrot, fino al lavoro sulle nanoscale

Al di là di grande o piccolo

Il modello in scala è stato determinante per lo sviluppo della cartografia, la climatologia e innumerevoli altri campi di studio che hanno dovuto negoziare come riportare un’astrazione in modo comunicabile e concreto. Una discussione sul modello in scala implica dunque una storia mediatica degli strumenti di questo modello: gli strumenti che misurano e organizzano secondo una norma, suggerendo allo stesso tempo l’esistenza di altri universi alternativi in scala dove le cose potrebbero essere organizzate diversamente. In quanto tale, il modello in scala potrebbe andare a finire in un sottocampo delle scienze dei dati o praticamente qualsiasi cosa abbia a che fare con l’ordinamento e l’organizzazione. Le cose sono tenute insieme per mezzo di bilance standardizzate, per il momento. Questo è il motivo per cui gli studi scientifici e tecnologici hanno un vantaggio in partenza su un gran numero di intuizioni sulla scala, avendo essa a che fare con l’infrastruttura e la logistica alla base della conoscenza.

Molte delle attuali rappresentazioni e modelli in scala provengono dal cuore della guerra fredda: dal film di Eames Potenze di dieci, ai discorsi su megastrutture come la sfera di Dyson, ai frattali di Mandelbrot, fino al lavoro sulle nanoscale che diventarono in seguito un punto di riferimento per ciò che il modello in scala rappresentava per l’immaginario collettivo e l’ingegneria. Negli anni Ottanta Baudrillard scriveva sui modelli scalari delle simulazioni, mentre gli anni Novanta hanno dato voce a discorsi come quello di S, M, L, XL in architettura.

Poco tempo prima, un testo classico ed eccezionalmente leggibile come quello di Richard Feynman sulla nanoscala, intitolato There’s plenty of room at the bottom (traducibile in italiano come C’è ancora tanto spazio sul fondo) ha introdotto un inventario di tecniche ed esperimenti mentali su come le cose piccole possano funzionare. Il suo “invito a entrare in un nuovo campo della fisica” del 1960 espone il ruolo delle tecniche di miniaturizzazione in interrogativi come “perché non possiamo scrivere le intere ventiquattro colonne dell’Enciclopedia Britannica [sic] sulla testa di uno spillo?” fino a “che cosa succederebbe se potessimo organizzare gli atomi uno per uno come noi vogliamo?”, passando dall’immaginazione della scienza popolare di quello che è piccolo alle tecniche culturali di base per l’operazione su altre scale. Il resoconto di Feynman è tutto racchiuso nella questione della mediazione e della tecnica, in quanto concerne il modo in cui scriviamo – e leggiamo – in piccolo ma anche la progettazione del piccolo, aggiungendo ai due secoli di industrializzazione questo nuovo regime di lavoro: “Diciamo allora che io voglia costruire un miliardo di minuscole fabbriche, l’uno il modello dell’altra, che producano simultaneamente, scavino fori, stampino parti e così via.” Considerando che questo testo fu scritto agli albori delle industrie informatiche, è anche il riflesso di una trasformazione verso regimi di conoscenza post-industriali: da circuiti elettrici su scala nanometrica alla graduale scomparsa di enormi apparecchiature elettroniche e ancora la sfera dell’informatica odierna in sviluppo ma a malapena riconoscibile. Sono stati necessari ancora un paio di decenni perché questo tema diventasse più pronunciato.

C’è ancora tanto spazio sul fondo deve essere letto come parte di una lunga storia di esperimenti con il modello in scala che pian piano sono andati a formare la spina dorsale dell’imaging scientifico e il loro effetto su un pubblico più esteso. L’imaging scientifico, la microcinematografia e le nuove tecniche di animazione come modi di vedere rappresentano il fascino di inizio del XX secolo con la possibilità di una conoscenza in una scala diversa da quella semplicemente “naturale”. Lo spesso citato “inconscio ottico” di Walter Benjamin fa parte di un ridimensionamento attraverso le immagini tecniche.

Invece, per quanto riguarda la microcinematografia, la questione della scala era ancora più impellente, in quanto rappresentava la capacità non soltanto di “ingrandire”, per così dire, ma di lavorare su scale temporali, la visibilità dinamica del cambiamento e la possibilità di comparazione che ne deriva. Tali caratteristiche furono riprese nella prima teoria cinematografica, per esempio negli scritti di Siegfried Kracauer: le nuove immagini tecniche davano accesso alla “realtà di un’altra dimensione”. Prendiamo in considerazione l’animazione: le scale esplodono, mondi impossibili sono fatti apparire magicamente, le cose si piegano in modi impensabili non appena le linee si attorcigliano e si ingarbugliano. Il fascino per le linee nell’arte moderna è stato proseguito dai fumetti di Felix the Cat, in cui “le pagine divertenti erano piene zeppe di scene dove le componenti della linea stessa sono indipendenti e variabili con la coda di Felix che diventa una canna da pesca o un punto interrogativo, a seconda della necessità”. Non passò molto tempo, tuttavia, prima che la linea dall’andamento eccessivamente sinuoso venisse addomesticata nelle prime industrie culturali (gli animali prodotti in serie della Disney).

Attraverso i media e l’estetica, la scala è ormai operativa all’interno e nelle tecniche del sapere: come si confronta questo con quello, in che modo questo è un sostituto di quello? Che cosa, quanto velocemente, quanto lentamente, a quale ritmo di cambio? L’apparente semplicità della misurazione innesca una serie di loop scalari che rivelano qualcosa di essenziale sulla scala stessa: è il mezzo di un fascio di forze frapposte. Come afferma Zachary Horton, “qualsiasi media è il mediatore di una scala, stando nel mezzo di due o più scale e producendo i loro effetti attraverso un confine scalare”. Tuttavia, questo non è soltanto un modello in scala, ma un processo di mediazione trasformativo: le scale standardizzano e possono potenzialmente destabilizzare, alla pari di una qualsiasi tecnica multimediale con una potenza simile.

Feynman era assolutamente consapevole del fatto che il piccolo non è piccolo soltanto secondo una scala lineare, ma tocca un’altra branca della fisica; la scala non riguarda soltanto la misurazione secondo una scala fissa di punti quantificati ma grazie a differenze qualitative. All’insegna di misure qualitative, diverse, alternative, variabili, interscambiabili, resistenti e alternate, il problema della scala diventa il principale operatore in causa. Non è più una nozione di calcolo; al contrario, la scala diventa una nozione di produzione generativa che catalizza una diversa concezione epistemica ed estetica. Per intenderci, le cose non sono magicamente ridimensionate senza attrito, lavoro e cambiamento. Piuttosto che un argomento contro la scala, questa è la prova che non abbiamo bisogno di essere semplicistici sulla definizione di scala.

Come operazione generativa con un effetto qualitativo, la scala stessa diventa un’operazione di simulazione e modellazione. Inizia a generare mondi che non si limitano a riprodurre le realtà esistenti ma giocano la loro partita con un insieme di regole specifiche.

Siamo arrivati a una situazione in cui la scala non riguarda semplicemente la rappresentazione della realtà (quando lo è mai stata?) ma la sua ingegnerizzazione.

Ancora tanto spazio

Cinema, animazione e fotografia non sono più le nostre ottiche primarie, dal momento che le immagini che possediamo – o che ci possiedono – riguardano il calcolo di un altro regno di realtà statistiche. Un tale calcolo potrebbe essere eseguito sulla superficie dell’immagine sezionata nelle sue parti costituenti (come lettura dati) o come parte di banche dati immense per quanto riguarda potenziali di scambio finanziari; queste sono le limitazioni per il lavoro di chi li produce. Ci sono certamente ancora altre tecniche specifiche nella fotografia computazionale che nell’ultimo decennio hanno eretto una diversa relazione tra rilevamento e computazione dentro quell’apparato chiamato macchina fotografica e che producono un’immagine del mondo estremamente diversa da quella di un soggetto che percepisce il proprio esterno. Non c’è da stupirsi perciò che la nostra cultura dell’immagine promuova nozioni come quella di “immagini scorrelate” per fare riferimento alla natura ambigua delle immagini che fondamentalmente operano su scale (microtemporali) che non corrispondono alle capacità percettive dei mondi in scala 1:1. Tuttavia, è vero anche il contrario: per comprendere il regno digitale del rilevamento, del calcolo e della modellazione, i nostri modelli potrebbero essere “scorrelati” dalla presenza di ciò che sta accadendo, per esempio, nell’IA – invece, ci tiriamo dietro una vecchia proiezione antropomorfa che ignora il nocciolo della simulazione.

In mezzo a ogni tipo di simulazione, il modello in scala funziona come un elemento operativo centrale per creare le condizioni della sua coerenza interna. La scala esiste come un particolare tipo di marcatore, detto fiducial marker, nella machine vision, nella realtà aumentata e in altri campi in cui una serie di scale devono essere mappate all’interno di un sistema di conoscenza coerente. Al centro delle lotte per il potere non ci sono soltanto oggetti e soggetti, ma anche i fiducial marker. Un accendino, una mela, una banana per la scala. Gli studi scientifici e tecnologici la potrebbero chiamare la lotta per lo standard. Siamo arrivati a una situazione in cui la scala non riguarda semplicemente la rappresentazione della realtà (quando lo è mai stata?) ma la sua ingegnerizzazione. In sintesi, le scale sono state incluse nelle simulazioni, riproduzioni tecniche di realtà, in cui operano e costruiscono le posizioni dei soggetti nei modi più materiali mentre ne modulano la mappa percettiva, il contenuto e la risposta emotiva.

Con o senza soggetti al centro dell’immagine, sono in gioco operazioni all’interno di complesse catene ricorsive. Le immagini che misurano, prendono anche le dimensioni del sistema di misura. Alcuni misurano il soggetto di misurazione, altri misurano le relazioni di quella stessa misurazione. Tecniche e feed di dati e calcolo diverse sono inserite in un loop con effetto a cascata e nel più grande traffico di immagini della rete. La banalità delle scale di immagini digitali come queste ci dispensa dal bisogno di realtà e ci fa restare appiccicati alla colla affettiva che arriva in veste di una regina trasformata in un ologramma o illusioni come quella del fantasma di Pepper che ritornano come spettri negli spettacoli contemporanei. Deep fake, GAN e modelli di diffusione diventano allora il prototipo di come la realtà visibile è costruita secondo un canale di dati–computazione–previsione–modellazione. Niente di tutto questo rientra nel registro classico della visualità. Per essere precisi, fa parte di ciò che Adrian Mackenzie e Anna Munster hanno denominato “invisuale”: “Mentre le tecniche e le pratiche visive continuano a proliferare – dalla visualizzazione dei dati alle tecnologie LIDAR per catturare immagini non ottiche – la visualità stessa come paradigma della vista e dell’osservazione è eliminata e quello spazio vacante è ora occupato da un altro tipo di percezione.” A questo punto, gli autori introducono il concetto di platform seeing, che mi piacerebbe ampliare per includere la logica più generalizzata del modello scalare. Questa nozione di scala comprende l’estetica digitale tanto come una certa sfera simulata di nozioni divergenti del modello scalare, che come infrastruttura, logistica e riformattazione elementare che ha luogo attraverso una combinazione di guerra, ecocidio e altre operazioni mirate al terreno e all’atmosfera.