Cyberfemminismo e controcultura

Pubblichiamo la prefazione di Zero, uno. Donne digitali e tecnocultura di Sadie Plant, recentemente edito dalla Luiss University Press, che ringraziamo per la disponibilità.

Quando Sadie Plant nel 1997 dà vita a Zero, Uno. Donne digitali e tecnocultura l’oligopolio dei GAFAM non è nemmeno all’orizzonte. La rete era un proliferare di esperienze disordinate, il web era appena nato e nessuno sembrava porsi l’idea che il suo disciplinamento tecnico avrebbe coinciso con un regime mondiale di disciplinamento e gestione produttiva della biodiversità umana. Per descrivere i cambiamenti tecnologici si guardava a Mille piani di Deleuze e Guattari, più che a Sorvegliare e Punire di Michel Foucault. Solo la biologa Donna Haraway, amata e molto citata in questo volume di Sadie Plant, con la sua teoria cyborg preannunciava l’informatica del dominio, ma al contempo ci proponeva un soggetto ibrido capace di collegare animali, macchine, piante, umane in senso ecologico e femminista.

Era l’epoca d’oro del cyberpunk e il cyberfemminismo rappresentava un nuovo modo del femminismo che andava oltre la teoria della differenza sessuale: «Un attacco incendiario alle illusioni umane di immunità e integrità. La vita intelligente non può più essere monopolizzata. E lungi dallo scomparire nell’immaterialità dell’aria, il corpo si complica, si replica, sfugge all’organizzazione normale […] questa nuova malleabilità è dappertutto: nei passaggi di stato della transessualità, nelle perforazioni di tatuaggi e piercing, nei marchi indelebili delle scarificazioni, nella vita batterica, nelle protesi, negli sciami di matrici vaganti».

Il cyberfemminismo ha avuto a che fare più con l’arte che con la tecnica in senso stretto. Le sue esponenti principali sono state teoriche e artiste anche molto diverse le une dalla altre, citiamone solo alcune per dare un’idea dell’estensione disciplinare del movimento: le australiane VNS Matrix «il clitoride è una linea diretta per la matrice», ispirate direttamente dalla Haraway; la francese Orlan che si è dedicata interamente alla bodyart, la scrittrice di romanzi cyberpunk Pat Cadigan; qualcuna annovera tra le prime anche la cantante Diamanda Galas, e noi siamo d’accordo. La cultura hacker da cui veniamo sostiene che è possibile fare hacking con qualsiasi cosa, non necessariamente con le macchine e i codici informatici, il punto è decostruire e ricostruire un oggetto cambiando le regole con cui era stato progettato, cioè fargli fare qualcosa di completamente diverso e inaspettato. In questo senso un esempio straordinario di hacking è proprio il lavoro di Diamanda Galas che usa la sua voce come un sintetizzatore in grado di controllare con precisione le onde sonore.

Il 1997 è anche l’anno in cui un gruppo di cyberfemministe si riunisce collettivamente nell’ambito di Documenta 10 a Kassel in Germania, per il First Cyberfeminist International alla fine del quale sarà prodotto un manifesto in «10 Antitesi» sul significato del movimento. L’incontro era organizzato, tra le altre, da Cornelia Sollfrank, artista e intellettuale tedesca, una delle fondatrici della net art e attivista del Chaos Computer Club di Berlino.

Nello stesso anno, come a segnare un passaggio simbolico, in Italia esce il primo numero della rivista di «secrezioni acide» FikaFutura, supplemento di Decoder della Shake edizioni. Dichiaratamente cyberfemminista e con una particolare vocazione antimaterna, FikaFutura è un titolo giocato direttamente in conflitto con quello del settimanale Donna Moderna e con tutto il perbenismo borghese dei «femminili» che ancora cercano di ammansirci di stereotipi graditi al patriarcato. Negli unici due numeri usciti, la redazione di Cromosoma X raccoglie tutto il meglio del cyberfemminismo internazionale, tra cui la stessa Sadie Plant, e lo mescola ad alcune voci della scena underground nostrana.

Il pensiero post-strutturalista ha fatto da cornice teorica del periodo, spesso anche in modo implicito. In particolare alcuni temi di Deleuze e Guattari, il rizoma, il divenire minore, il corpo senz’organi, sono dei veri e propri ritornelli, sia di questo libro sia negli anni a cavallo del Millennio. Sebbene gli autori dell’anti-Edipo e Mille piani abbiano fatto una critica all’individualismo liberale tanto quanto alle strutture limitanti della teoria marxista, non si può sostenere che non siano stati anticapitalisti. Chiunque ci provasse sarebbe in malafede.

Cyberfemminismo e controcultura

Nel 1997, mentre nella facoltà di Filosofia dell’Università di Warwick Sadie Plant (con il suo compagno Nick Land) lavorava alla CCRU (Cybernetic Culture Research Unit) e dava alle stampe Zero, Uno, a Milano gli studenti occupavano il Deposito Bulk, un laboratorio da cui sono emerse sia la generazione di hacker che ha dato impulso al progetto Autistici/Inventati.org (a oggi il maggiore tra i server europei autogestiti che erogano servizi per gruppi e comunità) sia una piccola esperienza anomala per il femminismo di quegli anni, la casa occupata di sole ragazze Shesquat. Il collettivo ebbe un momento di ibridazione con l’hacklab ReLOAd e diede avvio all’esperienza tecnologica mista di XX(y) composto sia da maschi sia da femmine. Da questa genealogia siamo emersə anche noi, il gruppo di ricerca Ippolita, cellula tecnopolitica oltre l’informatica del dominio.

Alla fine degli anni Novanta, sempre per merito della Shake, ma nella loro collana Interzone di Feltrinelli, si poteva leggere in italiano il Manifesto Cyborg della Haraway. Dal mix fatale di queste prime riflessioni sul po- stumano con la teoria nomade di Deleuze (e l’affermarsi della tecnologia libera su una rete tutta da costruire) studiose come Rosi Braidotti e artiste intellettuali come Sadie Plant immaginarono un tecnofemminismo mutante e radicalmente antiessenzialista, anche ispirate dal lavoro di pensatrici postcoloniali come Gayatri Spivak e dalla psicoanalisi femminista di Luce Irigaray. Frattanto collettivi microscopici e altre singole importanti individualità prendevano l’abbrivio per stare in quello che aveva il sapore di un cambiamento epocale.

Il concetto di cyborg declinato in senso cyberfemminista rappresenta la possibilità di nuove figurazioni politiche costruite sulla cancellazione del confine tra organico e tecnologico, animale e umano, in un principio che, come Ippolita, ci piace definire di non purezza radicale. Il ribollire magmatico del caos della rete di internet era l’humus naturale per tutto ciò che era fuori dalle norme, consapevolmente deviante e orgogliosamente abbietto, in una parola: controculturale.

Il cyborg è una metafora: «Ho sempre letto la biologia in un duplice modo» dice Haraway «come qualcosa che riguarda il funzionamento del mondo dal punto di vista biologico, ma anche come qualcosa che riguarda il funzionamento del mondo dal punto di vista metaforico. Un punto di congiunzione tra il figurato e il reale. Non vedo poi tanta differenza tra biochimica e linguaggio». Haraway usa le metafore in modo euristico per procedere nella scoperta scientifica, ma anche in modo argomentativo e filosofico. Le metafore sulla complessità servono a superare il divario tra natura e cultura, natura e società, attraverso la qualità fisica della simbolizzazione.

La scienza non è neutra, il ricercatore scientifico che usa il suo metodo «oggettivo» per conoscere la «verità» è influenzato dalla cultura, ideologicamente orientata, da cui proviene e che l’ha formato per leggere la realtà attraverso lo sguardo del dominio positivista.

Il punto di vista postumano e anticartesiano della scienza di Haraway è che esiste un legame potentissimo tra letterale e figurativo, tra scientifico ed espressivo.

La priorità della forma sulla materia, così come dell’anima sul corpo, è all’origine del comando del padrone sullo schiavo (sugli animali, sulle femminə) così come dell’umano sulla macchina. Il soggetto cyberfemminista invece, compreso quello di Sadie Plant nel bel testo che avete tra le mani, non ha un principio ordinatore, non è mai del tutto capace di autodefinizione, perché riconosce una distribuzione cognitiva interna al corpo (che prova piacere/intelligenza non in modo deterritorializzato) ma anche trasposta sul corpo-mondo delle relazioni con i viventi e con le macchine (sì, il nostro corpo proietta i legami di parentela anche alle macchine). Il discorso di Haraway a tratti abbandona la scienza e la razionalità come è intesa dal mondo occidentale, così come Plant diventa via via sempre meno tecnica: analogie, visioni, metafore, storie si intrecciano in un linguaggio altro, a tratti alieno.

Tessere la rete della tecnoscienza femminista

L’ultima Haraway di Chthulucene riprende la metafora della tessitura, che è il «filo conduttore» di Plant in Zero, Uno. La civiltà non nasce con la scrittura, ma con i processi tessili. Lo strumento per eccellenza non è il bastone (prolungamento del braccio, attacco e difesa), ma la corda (prolungamento del legame, connessione e superficie di intrecci). Le reti e sistemi di rete dell’information technology sono tentacolari (dal latino tentaculum strumento per tastare e sentire) sentieri intrecciati, figure di filo.

Il cyberfemminismo ci insegna a «tessere incantesimi» attraverso la tecnoscienza femminista che ha a che fare con gli uno e gli zero, sì ma anche no, e che ha a che fare con il fatto scientifico: sì e no.

Il cyberfemminismo è capace di temperare la rivelazione della performatività del linguaggio e della scrittura perché si pone dalla parte del divenire minore deleuziano del sé e del linguaggio. La matrice di carta (fatta di stratificazioni e intrecci) che l’autore guarda dall’alto continua ad avere voce in capitolo rispetto alla scrittura che supporta. La materia e i corpi sono sempre presenti. La scrittura (e il linguaggio) esiste solo in rapporto agli incroci che rende possibili o da cui è, essa stessa, resa possibile. Questo rapporto di complessità con la materia è di tipo etico, non può essere meramente tecnico. L’etica non è qualcosa di confinato nel regno dei diritti, ma ha a che fare con il concetto di azione politica e con la gestione dei rapporti di potere.

In Zero, Uno di Sadie Plant la tecnologia selvaggia e inaddomesticabile è sovrapposta al soggetto eccentrico del femminismo, alle amazzoni di Wittig e a tutte le donne irregolari e anonime, contabili, centraliniste e segretarie, scienziate e matematiche, che hanno fatto il «dietro le quinte» della storia dell’informatica. Dalla prima «tessitrice» all’androide, che è sempre per definizione una ginoide, in quanto soggetto subalterno e perturbante che ha da perdere solo le proprie catene, la storia delle macchine desideranti di Plant è una fabula speculativa di schiavə in rivolta.

La sua Musa è Ada Lovelace, un’adolescente che nel 1833 incontrò una macchina che giunse a considerare «come un amico», si trattava di quella che sarebbe diventata la Macchina Analitica alla quale Babbage si era dedicato per una vita. Il lavoro che Ada Lovelace apportò alla macchina fu tale che lei stessa venne considerata la prima programmatrice di computer.

Il passaggio del Millennio è stato caratterizzato da una forte sperimentazione tecnopolitica e artistica. Il network degli hacklab e degli hacker politicizzati ha permesso di saldare il movimento no global alla consapevolezza che la rete si potesse utilizzare come luogo di autonomia e controffensiva, l’esperienza di Indymedia ne sia il miglior esempio su tutti.

A vent’anni esatti dal G8 di Genova del 2001, ci sembra che alcune riflessioni sulla comunicazione e l’organizzazione digitale dei movimenti sarebbero da riattualizzare.

Non si può dire che il tecnoentusiasmo di Sadie Plant non fosse anche nostro. Ma come ha chiosato qualche tempo fa, in relazione all’amore per i virus informatici, Luca Lampo di EpidemiC: «Eravamo luddisti anche quando eravamo entusiasti».

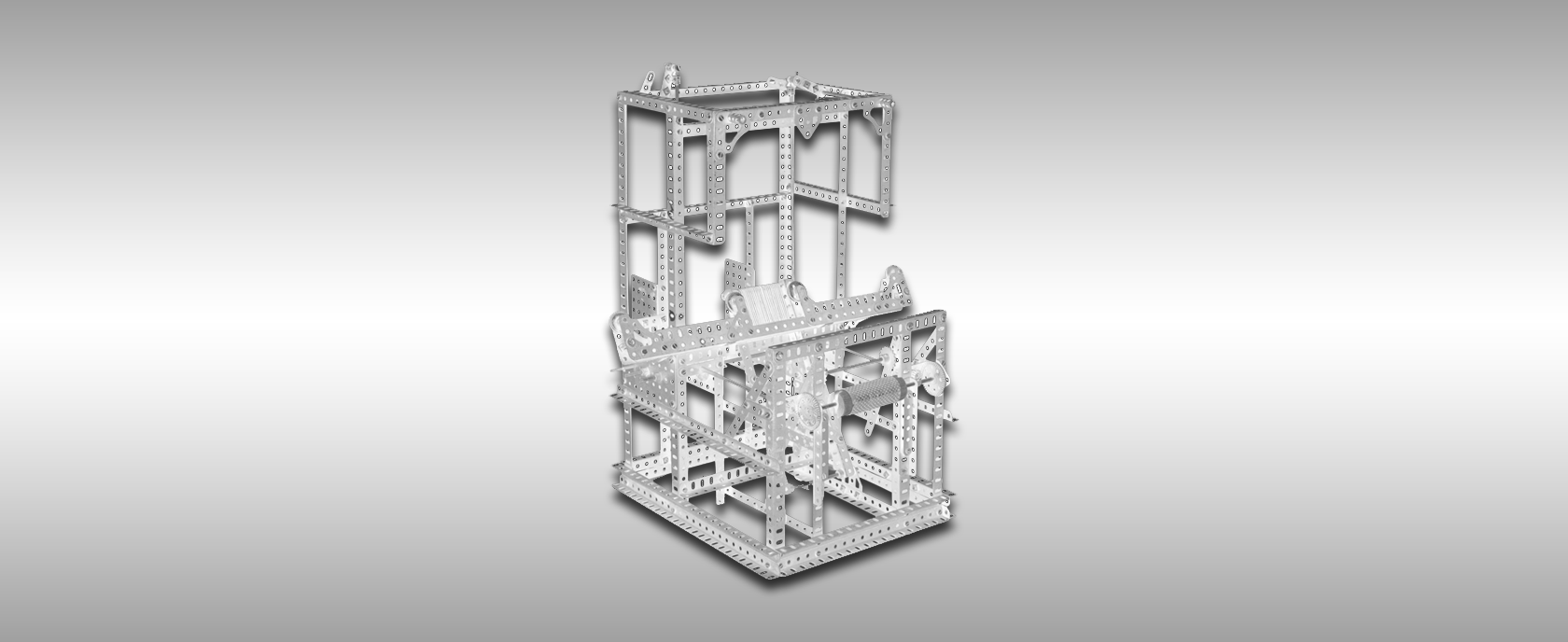

Il telaio jacquard è il punto di incrocio tra la metafora della tessitura e la tecnologia, prima macchina ad aver usato la scheda perforata che è considerata l’antesignana del calcolatore e il punto di svolta della Rivoluzione industriale.

Il movimento degli operai e degli artigiani contro queste macchine, che all’inizio del 1800 stavano spazzando via il lavoro e le competenze dei tessili, era chiamato luddista. Più o meno nello stesso periodo in cui Ada Lovelace scriveva le annotazioni su quello che sarebbe diventato un linguaggio di programmazione. Il nome del movimento luddista deriva da un personaggio, probabilmente di invenzione, chiamato Ned Ludd, Re Ludd o anche Generale Ludd, leader immaginario del movimento. Il sabotaggio e la distruzione delle macchine industriali erano allora puniti con la morte per impiccagione. Lord Byron (padre di Ada Lovelace) fu l’unico a pronunciarsi pubblicamente contro tale pena di morte in un celebre discorso noto come Song for the Luddites.

Il luddismo fu un vero e proprio movimento insurrezionale, oltre a essere antesignano dei sindacati. Interessante notare che nell’unica incisione che raffigura Ned Ludd datata 1812, il Generale sia interamente travestito da donna. Forse oltre che luddisti siamo sempre stati anche queer.

Dal cyberpunk a oggi, tra capitalismo della sorveglianza e anarco-capitalismo

Ma torniamo al più recente passato, nel primo decennio del 2000 l’impatto potenzialmente sovversivo e deterritorializzante nelle nuove tecnologie digitali viene pesantemente ostacolato dalla riaffermazione del principio ordinatore del progresso, che sin dal XVII secolo produce una certa quota di libertà nella misura in cui può controllarla e renderla produttiva. Dapprima il passaggio è avvenuto in forma esoterica, tra le fila dei pochi che ne potevano comprendere la portata, dal free software all’open source. A breve è diventato di massa, quando Google ha monopolizzato la ricerca, l’autenticazione e naturalmente il mobile attraverso Android. L’enfasi consumistica per il «nuovo» tecnologico, così socialmente diffusa, si è adattata perfettamente al rifiuto sostanziale di cambiamento sociale.

Il capitalismo della sorveglianza rappresenta bene il modello di gestione sinoamericano che tiene assieme senza soluzione di continuità uno statalismo alla Orwell con una formulazione neoliberale delle distopie di Huxley. Il tratto comune di questi sistemi così diversi è il profiling, la spinta a produrre e raccogliere dati connessi all’identità e al comportamento. La sorveglianza come elemento costitutivo del potere, biopotere esteso dallo Stato al mercato e ritorno. Il tratto comune di questi sistemi così diversi è il profiling, la spinta a produrre e raccogliere dati connessi all’identità e al comportamento. La sorveglianza come elemento costitutivo del potere, biopotere esteso dallo Stato al mercato e ritorno.

Tuttavia questo quadro non esaurisce il problema dal punto di vista ideologico. Come abbiamo avuto modo di approfondire nelle ricerche del gruppo Ippolita, alle spalle delle piattaforme c’è un’ampia compagine culturale, che abbiamo definito anarco-capitalista, ben saldata sin da tempi non sospetti con i movimenti connessi alle tecnologie digitali.

In Cina la competizione è limitata dall’impero statale, si impone solo ciò che è gradito alla burocrazia politica che è un apparato centralizzato. In occidente assistiamo invece a una lotta tra i monopolisti, cosiddetti GAFAM, e la matrice culturale che li ha ispirati: l’anarco-capitalismo della californian ideology.

Non avendo sviluppato una cultura digitale adeguata a comprendere i grandi cambiamenti intercorsi negli ultimi vent’anni, gli Stati europei, con tutto il loro seguito di apparati amministrativi ed economici, si trovano ad abbracciare politiche molto più radicali di quello che immaginano.

La spinta alla decentralizzazione totale delle tecnologie, che pure avrebbe un principio nobile, spoglia le comunità e gli Stati dell’agibilità connessa allo sviluppo tecnico, consegnando tutta la capacità di azione a chi è già in grado di raccogliere i dati, cioè i soliti noti, magari travestiti con nuovi brand. L’idea della decentralizzazione tecnica si accompagna all’idea di una maggiore libertà individuale fino alla possibilità che i singoli individui possano gestire autonomamente i propri dati (la cui volumetria frattanto aumenta inesorabilmente).

L’idea può essere abilmente spacciata sia come democratica e liberale, sia come socialista e anarchica, ma non è nessuna delle due, bensì un amalgama letale di individualismo e competizione.

Non siamo politicamente preparati a riconoscere gli effetti delle tecnologie. La libertà individuale è una cosa di massima importanza quando abbiamo gli strumenti per gestirla, strumenti anche culturali, non solo tecnici, per questo si parla di «tecnopolitica». Quindi è molto facile che a una stessa tecnologia attribuiamo «effetti” politici completamente diversi tra loro. Il risultato altrimenti si ridurrebbe nell’illusione di difendere la privacy dei cittadini, confermando invece una forma parossistica di proprietà privata. Si tratta di una proprietà privata/privacy che aumenta sempre di più fino a schiacciarci.

In questo contesto potrà gestire i propri dati solo chi ha le competenze e le risorse per farlo, tutto il resto della popolazione darà in affido questa produzione a terzi nell’illusione (prima di tutto epistemologica) che il mercato abbia di per sé delle qualità democratiche.

La crittografia è il master assoluto della cultura libertariana (nome certamente più adeguato, ma meno evocativo); attraverso la crittografia e le tecnologie che ne derivano, per esempio la blockchain, viene reintrodotta l’utopia di un mercato perfetto nel pensiero liberale, la possibilità di difendere la proprietà privata in assenza di eserciti e la possibilità di fissare norme fiduciarie in assenza di organizzazione. Non è un caso che uno dei più grandi alfieri anarco-capitalisti come Peter Thiel abbia fondato una società come PayPal.

Vegani, gay, animalisti, amanti della libertà tanto da risultare indigesti alle istituzioni, gli anarco-capitalisti ci somigliano, ma non potrebbero essere più diversi, perché paradossalmente la libertà di mercato per loro è più importante della libertà delle persone, in quanto ne ha diritto solo chi possiede i mezzi economici per articolarla.

I libertariani rispondono a quell’euforia tecnoentusiasta propria del cyberpunk che abbiamo amato. Tuttavia il loro amore per l’anticonformismo non celebra la diversità come ricchezza comune, ma come vantaggio egoistico. La competizione e la gerarchia non vengono mai messe in discussione. La crittografia è l’oggetto tecnico che garantisce l’esistenza di sfere separate di libertà individuale e protegge le transazioni dirette (in particolare le transazioni economiche) al di fuori dal controllo dello Stato, stabilendo in tal modo, a prescindere dalla legalità o meno dei procedimenti impiegati, un vero e proprio laissez-faire economico. La politica intesa come azione nello spazio pubblico condiviso non ha semplicemente ragion d’essere perché gli spazi pubblici tendono a essere riassorbiti in spazi privati, assoggettati all’arbitrio individuale. La politica viene sostituita dalla tecnica, il governo non tende a socializzarsi in autogoverno, bensì a mutarsi in governance, in amministrazione. Nulla di più distante dall’idea di socialismo anarchico.

Ci teniamo a esplicitare che il problema non è la crittografia di per sé, come già abbiamo detto circa la decentralizzazione, ma l’uso suprematista di una tecnologia pesante, che si sostituisce interamente alla riflessione culturale sulla fiducia, sull’etica delle soglie ed esclude altre forme di apprendimento non derivate dalla tecnica.

Uno slogan femminista dice «le strade sicure le fanno le donne libere», intende dire che non occorrono né tutori dell’ordine, né videocamere, né armi da fuoco, bensì umani capaci di vivere lo spazio pubblico della città nel rispetto reciproco. Questo risultato si ottiene solo attraverso la formazione di una comunità che agisce culturalmente, non in una logica di amico/nemico, interno/esterno, normale/deviante.

L’idea che la crittografia sia la panacea di tutti i mali è una forma di suprematismo nerd dove il soggetto della rivoluzione digitale non è il junkie cyborg ribelle di Sadie Plant o di Antonio Caronia, ma l’hacker come eroe reazionario. Grattiamo sotto Elon Musk e Mark Zukerberg e troveremo una Primula rossa dal sapore vagamente incel. Fatte queste distinzioni è possibile capire meglio la differenza tra il postumano femminista e il transumano libertariano.

Il corpo tra antropocentrismo ed epistemologia femminista

I libertariani disprezzano tutto ciò che è corpo non mediato dalla tecnica; li spaventa il materiale organico e ciò che, in modo autonomo per azione di batteri e senza l’ausilio umano, si decompone, si mescola e si trasforma in nutrimento per altre forme di vita. Il positivismo scientista che crea gli immaginari tecnologici è terrorizzato dal compost quanto dalla vecchiaia. Prova disprezzo per tutto ciò che non può essere digerito attraverso un linguaggio formale. La morte è il suo grande rimosso.

L’intelligenza digitale creata dalla cultura libertariana dell’informatica non si pone mai il limite ecologico del sé e del mondo. Il limite è sempre qualcosa da superare, mai uno spazio di pratica politica. La raccolta massiva di dati, estratti come da una mungitrice meccanica attaccata agli utenti, costituisce la raccolta di cibo necessario a nutrire algoritmi bulimici che per crescere hanno bisogno di mangiare senza esser mai liberi dal bisogno di accumulare dati su dati.

Macchine del bisogno al posto di macchine desideranti. Il piano d’azione del transumanesimo libertariano è una superficie antropocentrica liscia che ha completamente igienizzato il rapporto con la vita umana attraverso la tecnica di disciplinamento estrattivo. Bisostanzialismo cartesiano a uso commerciale: il corpo è un involucro utile fino alla prossima release, poi la «mente» sarà riversata in un nuovo sacchetto.

In alternativa all’utopia del mind upload, il corpo è centro dell’attenzione solo come autopotenziamento (self-enhancement, quantificazione biometrica tramite smartwatch et similia) in un’ottica distorta di cura del sé che al posto del benessere genera ansia e senso di inadeguatezza.

Nel transfemminismo, nel postumanesimo femminista, nel cyberfemminismo, di cui vogliamo sottolineare le relazioni intrinseche, non ci sono distinzioni tra mente e corpo, tra teoria e pratica. Noi siamo il nostro corpo.

Il corpo non è una superficie liscia, ma piena di pieghe, cicatrici, desideri e contraddizioni. Il nostro corpo è nostro eppure non ci appartiene è in condivenire, è co-dipendente dal resto del mondo, vivente e non vivente. Questo significa che non lo manipoleremo? Certo che lo manipoleremo, anche attraverso la chimica e la tecnologia, ma per il nostro desiderio libero da automatismi, non per il profitto delle multinazionali farmaceutiche e dell’hi-tech.

«Il cervello non è più qualcosa da opporre al corpo. Questo cervello è corpo, si estende addirittura fino ai polpastrelli, attraverso pensieri, pulsazioni, fluttuazioni chimiche, ed è virtualmente connesso anche alla materia di altri corpi, dei vestiti, delle tastiere, dei flussi del traffico, delle vie cittadine, delle sequenze di dati. Non esiste l’immaterialità» così Plant ci esorta a sviluppare un’autonomia degli immaginari metamorfici.

Il transfemminismo potrebbe avere la capacità di spostare ecologicamente l’umano dal centro della scena. Le donne (biologiche o no) non sono mai sta te davvero annoverate tra gli umani (che sono maschi sia in senso biologico sia performativo) e forse potremmo orgogliosamente dire che entrare ufficialmente oggi nella categoria è un privilegio di scarso valore. Una delle caratteristiche affascinati di Sadie Plant è che amava autodefinirsi gioiosamente una ex umana. Facciamola finita con la filosofia del soggetto! Entriamo allora nell’etica della relazione: «Lavoro con le figure di filo come se fossero un tropo teoretico» dice Haraway, una forma semiotico-materiale di compostaggio, «un modo di fare teoria nel fango», di stare nel disordine.

Lo stesso dice bell hooks, un’altra «femminista arrabbiata» amata dal cyberpunk politicizzato: «Quando la nostra esperienza vissuta della teoria critica è fondamentalmente legata a processi di autoguarigione e di liberazione collettiva, non esiste alcun divario tra teoria e pratica».

Tecnologie femministe per abitare in modo ecologico un mondo danneggiato (come noi)

Se vogliamo che la tecnologia sia humus per il movimento femminista dobbiamo imparare a decolonializzarla. Non per renderla «pulita», come già detto non c’è nessuna pretesa di purezza delle pratiche, ma per renderla sostenibile. Abbassare drasticamente la soglia di tossicità coloniale delle tecnologie si rende ormai necessario. Il gigantismo patriarcale infatti non funziona. Nell’ordine di scala ipertrofico della nazione bianca, qualsiasi tecnologia, superata una certa soglia, diventa nociva. L’industria serve al profitto, non al sostentamento dei viventi. A cosa ci serve esattamente con- servare tutti i dati prodotti dagli utenti in ogni micromovimento esperito online?

L’ecologia sia in primis delle relazioni, impariamo a valorizzare le interazioni più significative e a eliminare quelle superflue indotte dal consumismo. Come riconoscerle? Sono quelle che prima accarezzano l’ego e poi lasciano un senso di vuoto e inadeguatezza.

Disidentifichiamoci dalle norme, anche quelle tecnologiche. Diveniamo capaci di trasformare il godimento normalizzante e compulsivo nella ricerca di uno stile personale e di un desiderio collettivo. La nostra sarà l’arte di vivere in un pianeta danneggiato. Sapremo fare arte delle nostre vite malmesse. L’hacking per quanto ci riguarda non fa eccezione perché è anche saper «tirare un colpo dritto con un bastone storto». La potenza di calcolo non è in grado di sostituire la capacità di trovare soluzioni creative in situazioni precarie, perché è l’unicità delle nostre catastrofi personali a fare la differenza. Non quanto siamo performanti.

Come ci insegna Sadie Plant, abbiamo sempre saputo abitare le perdite. Il lutto dovrebbe aprirci alla consapevolezza dei nostri rapporti, alla dipendenza da altri esseri e a «restare in contatto con il problema”. Il kintsugi è l’arte giapponese di riparare le ceramiche esaltando le crepe dovute alla rottura per mezzo di materiali preziosi, come l’oro e l’argento. Il vasellame risulta composto di cicatrici molto visibili che non nascondo il problema, ma ne fanno un nuovo spazio di espressione. Anche questa è una metafora del cyborg. Il kintsugi ci mostra il valore simbolico delle rotture, il rispetto per ciò che è danneggiato e imperfetto, l’accettazione dei cambiamenti che comporta la vita, sia quella degli oggetti, sia quella delle persone. Il contrario del consumismo industriale, fatto di oggetti perfetti, tutti uguali. Il kintsugi lavora sul lutto; con le parole di Sadie Plant: «A prescindere da dimensioni, complessità e materiali costitutivi, tutti gli organismi funzionano solo perché sono sia viventi sia morenti, coinvolti simultaneamente in processi di organizzazione e disorganizzazione», con le parole di Deleuze: «Ogni intensità affronta nella sua propria vita l’esperienza della morte, la avvolge». Abitiamo ogni giorno la catastrofe, ma dobbiamo trovare la trama comune, le figure di filo che ricompongono la frattura creata dal dominio eteropatriarcale. Facciamo reti autonome, facciamo network inaspettati, facciamo rizoma d’oro tra le crepe. Abbracciamo ciò che è cicatrizzato e ciò che è rotto, il mostruoso e l’abbietto sono la nostra ricchezza, il nostro humus. Le artiste ecosessuali Annie Sprinkle e Beth Stephens hanno disegnato un adesivo per Haraway e per noi: «Compostare è sexy». Dalle parole di Sadie Plant: «Perfino gli individui più unitari sono intimamente legati da reti che li conducono oltre i loro confini, brulicano di vaste popolazioni di vita inorganica le cui replicazioni frantumano perfino le più perverse idee antropocentriche riguardo a ciò che significa avere un sesso, o cosa significhi il sesso in sé […]. Quelli che credono nella propria integrità organica sono troppo umani per il futuro in cui viveva Ada».