Cattive ragazze

Pubblichiamo un estratto da Materialismo radicale. Itinerari etici per cyborg e cattive ragazze, recentemente pubblicato nella collana Culture Radicali diretta dal collettivo Ippolita.

In un recente volume collettivo, Il gesto femminista (Bussoni e Perna 2014), oggetto di analisi è l’immagine del gesto più simbolico e noto della generazione femminista degli anni Settanta, le mani unite a formare un triangolo, indice contro indice e pollice contro pollice: il gesto liberatorio che ci ha fatte nominare un sesso, quello femminile, che desideravamo inventare insieme. Le curatrici, Ilaria Bussoni e Raffaella Perna, attraverso cinema, fotografia, performance artistiche e produzioni culturali, non si limitano a ricostruire la genesi del gesto, ma interrogano i modi in cui è stato raccolto, decentrato e ricollocato dalle nuove generazioni. Il contributo della Collettiva femminista XXX ci restituisce una buona sintesi dei mutamenti di prospettiva in corso. Queste ragazze sono ben lungi dall’euforia del femminile metafisico d’Irigaray, e sono così poco ideologiche da rifiutare il razionalismo emancipatorio di Simone de Beauvoir senza disperderne i contributi ancora validi. Non si identificano in un unico tipo di femminilità né di femminismo, rifiutano classificazioni basate sulla biologia ma non rinnegano le differenze, a nessun livello. Vale la pena ascoltarle per capire quanto siano ancora animati i dibattiti sull’essenzialismo maternalista, quanto sia viva la ricerca di altri modelli, o meglio di corpi mutanti:

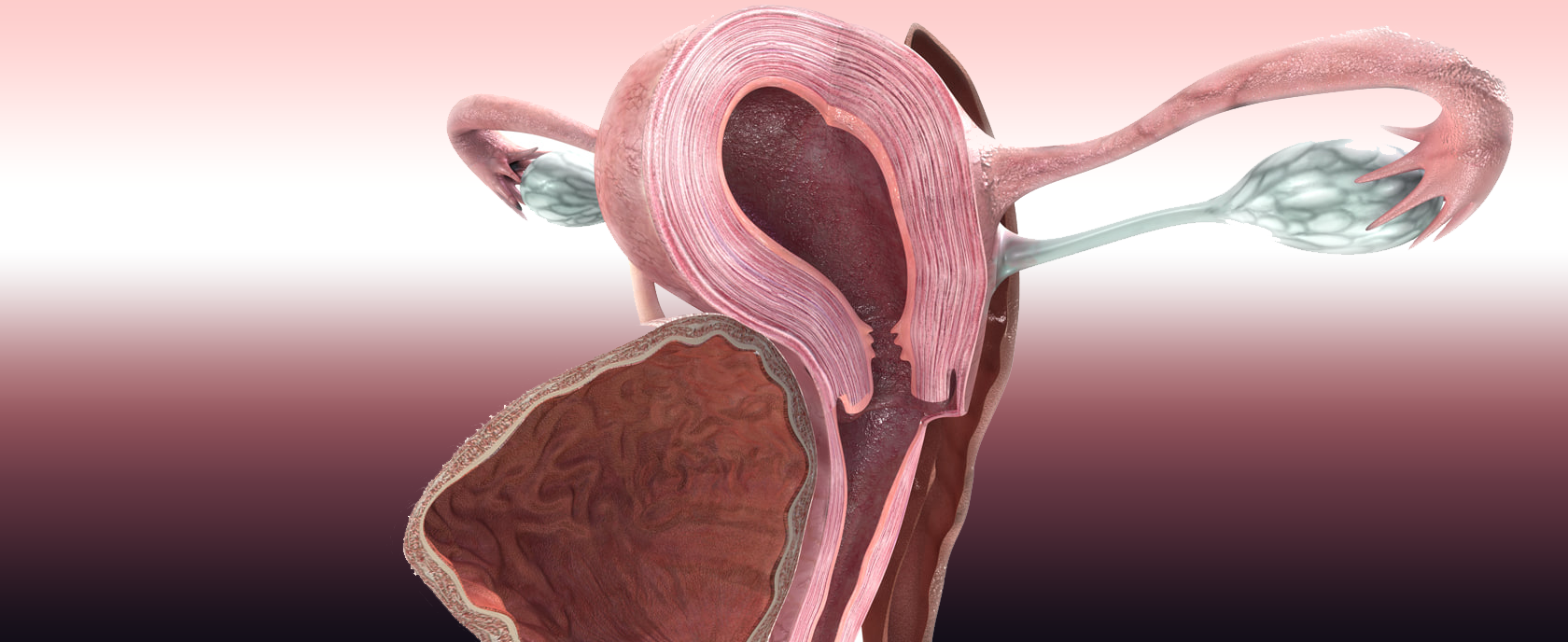

Ieri la vagina era segno di differenza e al tempo stesso di tratto comune – differenza dall’uomo e tratto comune tra donne. Oggi farei un po’ fatica a riassumermi tutta lì. Vale a dire che ho bisogno di affermare che la mia differenza non sta solo tra le tube di falloppio e le grandi labbra. Ho bisogno di dire che la mia differenza non inizia né finisce negli organi genitali […] perché dai media veniamo discriminate, dalle nuove tecnologie escluse, quando siamo troppo queer, androgine, lesbiche, quando siamo etero ma non ci riduciamo al ruolo di incubatrici della specie. (Collettiva XXX 2014, p. 100)

Soggettività fluide, queer, nomadi che lasciano ampi spazi alle ambiguità e alle contraddizioni, sfidano l’affermazione di qualsiasi identità, anche quelle dette di opposizione. Il gesto femminista potrebbe oggi equivalere a: lasciare disgiunti indici e pollici, aprire i confini; unire il medio sinistro con il mignolo destro e il pollice destro con il mignolo sinistro. Se ci provate viene fuori qualcosa di intricato, scomodo, confuso. (ivi, p. 104)

E poi si muovono velocemente, sono soggetti nomadi che nel gesto femminista vedono ritratta una terra senza muri, senza confini. Il gesto femminista diventa prima di tutto un gesto transnazionale. Non parla solo all’Italia, non parla solo italiano […]. La prima volta che l’ho visto una donna mi guardava attraverso quel triangolo, non c’era nessun confine tra noi, ma l’esplosione di un confine. (ivi, p. 105)

Come scrivevo nell’introduzione alla seconda edizione inglese di Nomadic Subject, non siamo più inevitabilmente europee/i e cristiane/i. Oggi più che mai la trasformazione sociale implica un cambiamento radicale sul piano della rappresentazione. Sembra definitivamente tramontato l’umanesimo femminista rassicurante di una Mary Wollstonecraft e di Virginia Woolf che inseguivano ancora l’ideale di contribuire al progresso umano. Siamo entrate nell’epoca del femminismo postumanista, iper-velocizzato, trasmesso in rime sulle note di un rap postindustriale fermamente antirazzista. Ascoltiamo, ad esempio, la musica meticcia di Keni Arkana, sintonizziamoci con l’energia che sprigiona quando sale sul palco e attacca a cantare La Rage: è chiaro dalla prima rima che si tratta di un appello a lottare contro le nuove forme di neocolonialismo spacciate per modelli di sviluppo. Ma non c’è solo rabbia nelle nuove produzioni culturali e musicali alternative, c’è anche un’attiva ripresa dell’irriverenza ironica, dell’allegria dei femminismi (pensiamo ad esempio che un personaggio come Mea West torna alla ribalta come una grande eroina del femminismo). Mary Kelly ed i suoi manifesti di arte psicoanalitica femminista saranno anche scaduti, ma ci resta l’ironia mordente di Louise Bourgeois.

Amanda Palmer ne è oggi un altro esempio: nei suoi video e nelle sue canzoni c’è al centro il corpo, gli ostacoli che incontra quando decide di liberarsi, la violenza maschile sulle donne, l’aborto, le relazioni personali rilette in chiave socio-politica. Questa esplosiva cantante è capace di parlarci di tutto ciò provocando la più sovversiva delle reazioni: una sonora risata, piena di desiderio di autodeterminazione. Arrabbiata ma allegra, è così che appare nel video Oasis, in cui racconta di una teen-ager che sceglie di abortire dopo uno stupro e che in ospedale incontra un picchetto anti-aborto dei neofondamentalisti cristiani. Fuori dalla retorica del dramma, Amanda Palmer sceglie una melodia accattivante e un ritmo veloce, colori vivaci e accesi, racconta di come la ragazza ha ignorato i pro-life e ha liberamente scelto di abortire e chiude il tutto informandoci del fatto che subito dopo l’intervento andrà al concerto dei Blur. Vale la pena ricordare che il video è stato censurato in Gran Bretagna perché ironizzava su violenza e religione. Sul suo blog in una pagina che titola «Su aborto, stupro, arte e ironia», lei ha spiegato: «Se non puoi ironizzare sull’oscurità della vita, l’oscurità prende il sopravvento. L’ironia è una delle armi più potenti che gli esseri umani hanno per superare il dolore, la morte e la paura».

Amanda ha avuto un aborto, ed è stata violentata. Sa di cosa parla e rivendica la possibilità di esorcizzare il momento negativo, in una chiave esistenziale affermativa che non può che affascinare. E sa saltare dal livello personale a quello collettivo, come dimostra in un altro video, Maps of Tasmania, una canzone che potrebbe tranquillamente essere un manifesto dei nuovi femminismi. Stile kitsch e un po’ punk, in primo piano le vagine, di tutti i colori e i tipi possibili. Questa è la sua risposta alla censura: They don’t play the song on the radio/They don’t show the tits in the video/They don’t know that we are the media/They don’t know that we start the mania.

Strano ma vero, nell’epoca in cui anche per pubblicizzare una marca di caffè si ricorre al corpo nudo e ammiccante di una donna, ancora si censurano le artiste che ne rivendicano un uso liberatorio e irriverente. Non solo le cantanti. Megumi Igarashi, artista giapponese nata nel 1972, famosa per le sue vagine felici, molto pop-art, è stata arrestata e censurata, condannata a una salatissima multa per aver costruito un kayak a forma di vagina. Ha scelto per questo di intitolare il suo kayak Your vagina is illegal in Japan e ha dichiarato che continuerà a rivoluzionare il concetto di oscenità e dare visibilità al corpo delle donne.

Del resto già nel 2005 la videoinstallazione Homo sapiens sapiens della svizzera Pipilotti Rist, proiettata nella chiesa di San Stae in occasione della Biennale di Venezia, fu censurata perché ritenuta offensiva e immorale: mostrava due corpi femminili nudi intenti a mangiare frutti e fluttuare eroticamente l’uno verso l’altro, in un paradiso incontaminato pre-metropolitano.

Sto parlando dell’immaginario, che chiaramente non è né l’immaginazione – nella sua classica opposizione alla ragione – né la fantasia freudiana. L’immaginario è il legame invisibile ma fortissimo che collega il dentro al fuori di sé. È colla simbolica che si e ci appiccica ad un contesto sociale che ci costituisce come soggetti, rete d’affetti sia libidinali che sociali, che funziona e va analizzata sulla base di relazioni di potere. L’invenzione di concetti nuovi è indissociabile dal processo di ristrutturazione dell’immaginario. Ci occorre abbracciare la nuova ironia delle Guerrilla Girls per arrivare ad una nuova creatività politica.

Questa generazione è dotata di una meravigliosa e devastante ironia che mette in gioco una femminilità che si dice e si dà senso sul modello della parodia del consumismo più abbietto.

La politica della parodia

Le femministe sono state pronte a cogliere questa sfida, che ha per lo più preso la forma della sperimentazione, cioè dello spostamento verso stili più affermativi. Ne è esempio l’enfasi che la teoria femminista pone sul bisogno di nuove figurazioni, come le chiama Donna Haraway, o di affabulazioni: forme che sappiano esprimere le possibilità alternative sviluppate all’interno del femminismo, così come la lotta col linguaggio per produrre rappresentazioni positive delle donne. Le artiste post Barbara Krueger, come Cindy Sherman, Jenny Holzer, Linda Dement, Paola Bitelli, Sergia Avveduti, D.J. Lamù ed altre, hanno offerto commenti pertinenti sul potere puro e brutale del linguaggio tecnologico e commerciale. Molte di costoro praticano forme artistiche che rispecchiano una coscienza acuta del disagio della femminilità, ma anche della sua potenza affermativa. Il corpo femminile nel loro lavoro è una superficie d’iscrizione di codici sociali e culturali, ormai privo d’essenza, di sostanza. È un corpo del giorno dopo, un corpo da cui la donna, in un certo senso, se n’è andata. Spaventoso ma anche beneamato, come un vestito vecchio. E poi ci sono le giovanissime, come Camila Soato, nata nel 1985 in Brasile, che afferma: «Voglio dipingere la malizia, che ha molti significati, sicuramente un focus è quello sulla sessualità, ma voglio farlo sempre con ironia. I miei personaggi fanno sempre qualcosa di inadatto al contesto». Ironiche e irriverenti le sue opere, come Românticas Canalhas 1 (2014), un ritratto del Papa con cappello di Mac Donald’s, e Imundas e Abençoadas 0 (2014), un dipinto della Cappella Sistina che risulta totalmente smontata, con presenza dei «rimossi» di Michelangelo: donne e animali.

E non dimentichiamoci delle cyberpunk che navigano su Internet su corpi fatti di parole, che rompono con la semantica e la sintassi classica: le Xenofemministe, le Riot Grrrls, quelle che fanno musica e sono fatte di suoni ancor più che di parole. Quelle che non hanno dimenticato il genio e la rabbia di Kathy Acker, al contempo musicista e scrittrice. Questa generazione è dotata di una meravigliosa e devastante ironia che mette in gioco una femminilità che si dice e si dà senso sul modello della parodia del consumismo più abbietto. La parodia, o la ripetizione di immagini che sono solo copie senza un originale preciso – come per esempio le fotografie di moda della Lamsweerde, riviste e truccate al computer, con Photoshop – saturano l’immagine fino a farla implodere. La sensibilità dello spettatore ne esce sconvolta, non tanto per svuotamento semantico o concettuale, quanto per saturazione totale dello spazio della sua percezione, cioè dell’interiorità. Il soggetto non è più concepito sul modello della proprietà e dell’esercizio di una volontà sovrana, ma come flusso di ripetizione legato alla facoltà di consumo di beni virtuali e reali. In un certo senso questo regime del simulacro staccato dalla copia – che Deleuze descrive come la fine del platonismo – segna la fine della crisi della modernità, ma paradossalmente anche la sua apoteosi. Siamo nell’ebbrezza del materialismo corporeo divenuto merce, il che riduce anche l’identità ad oggetto di scambio e dunque gioco di maschere, performance priva di sostanza, come segnala giustamente Judith Butler.

Mi sembra che sulla questione del femminile in tarda postmodernità ci sia un paradosso di esplosioni incandescenti ma anche di una freddezza quasi clinica. Siamo in una fase in cui il consumo feticista di una femminilità hi-tech va di pari passo con l’aumento di presenza femminile a tutti i livelli dal sociale al simbolico. Simultaneità paradossale di forte presenza, di positività e di potenza significante delle donne, ma anche di gran miseria dell’immaginario sociale che non sembra capace di registrare questi cambiamenti epocali, altrimenti che in chiave piuttosto tragicomica o negativa. Quest’epoca vive una serie di cambiamenti convulsi, che da una parte producono una nuova presenza femminile e un’autorevolezza che rappresenta un fatto storicamente nuovo. D’altra parte però continua anche, e anzi s’intensifica la produzione della femminilità feticcio, oggetto di manipolazioni, rimodellamenti e di ristrutturazioni sia a livello immaginario che sociale. Ma in nessun campo la sfida femminista è così evidente come in quello della pratica artistica. Per esempio, la forza ironica, la violenza a malapena celata e l’ironia al vetriolo di gruppi femministi quali le Guerrilla o le Riot Grrrls, sono un aspetto importante della ricollocazione contemporanea della cultura e della lotta per la rappresentazione. Definirei la loro posizione in termini di politica della parodia. Le Riot Grrrls sostengono che c’è una guerra in corso e che le donne non sono affatto pacifiste. Siamo le ragazze della guerra, ragazze in lotta, ragazze cattive. Vogliamo organizzare una forma di resistenza attiva, ma ci vogliamo anche divertire e vogliamo farlo a modo nostro.

Il numero sempre maggiore di donne che scrivono fantascienza, cyberpunk, sceneggiature di film, fanzine musicali autogestite, rap, rock, cd-rom e siti in rete, testimonia questa nuova tendenza. C’è senza dubbio una componente di violenza nelle modalità espressive delle ragazze guerrilla o riot: una sorta di franchezza rude che si scontra con i toni sincopati della critica artistica convenzionale. Penso a Kiran Gandhi, riot grrrl, batterista eccezionale che si definisce «musicista femminista», diventata molto nota per il suo attivismo: nell’estate nel 2015 ha partecipato alla maratona di Londra pur essendo al suo primo giorno di ciclo, correndo senza assorbente. Ha dichiarato: «Una maratona, di per sé, è già un atto simbolico, che esiste da secoli. Perché non utilizzarla come un mezzo per fare luce sulla condizione di tutte le mie simili, di tutte le mie sorelle che non hanno accesso agli assorbenti e che, nonostante i crampi ed il dolore, devono nascondersi come se il ciclo non esistesse?».

Questo stile forte è la risposta a forze sociali ed ambientali ostili. Esprime anche un investimento, la fiducia nei legami collettivi sanciti attraverso rituali o azioni ritualizzate che, lungi dal dissolvere l’individuo nel gruppo, semplicemente accentuano la sua irripetibile singolarità. Ritrovo un’evocazione potente di questa posizione, individuale eppure condivisa collettivamente, nel ritmo rauco e demoniaco della geniale Kathy Acker: nella sua passione per i divenire molteplici, nella gioia con cui vive la precarietà delle situazioni e delle persone, nella sua capacità liminale di impersonare, mimare e attraversare un’infinità di Altre/i. Come hanno puntualizzato molte teoriche femministe, la pratica della parodia, che io chiamo anche la filosofia del «come se», con le sue ripetizioni ritualizzate, deve essere fondata per diventare politicamente efficace. La pratica del «come se» può anche degenerare nella rappresentazione feticista. Questo consiste nel riconoscere e simultaneamente negare certi attributi o esperienze. Nel pensiero postmoderno di stampo maschile, il disvalore feticista sembra marcare molte discussioni sulla differenza sessuale. Per me le teorie e le pratiche femministe stanno invertendo questa tendenza. La «filosofia del come se» per le ragazze in lotta non è una forma di disvalore, piuttosto è l’affermazione di un soggetto che è al tempo stesso non-essenzializzato, cioè non è più basato sull’idea della natura umana o femminile, ma che è, nonostante tutto, capace di azione etica e morale, nomade ma sostenibile. Per dirla con le parole delle cattive ragazze di oggi, il femminismo «non è chiuso in un corpo solo […], è una vagina tirata fuori dal corpo ed esposta pubblicamente, che mette in discussione la biologia e la natura, per occupare uno spazio politico».

La forza della parodia consiste precisamente nel trasformare la pratica delle ripetizioni in una posizione politicamente affermativa. Il punto forte dell’ironia è il suo potenziale d’apertura, attraverso ripetizioni successive e strategie mimetiche, di spazi in cui le forme dell’azione femminista possano affermarsi. In altre parole, la parodia può essere politicamente potenziante a condizione di essere sostenuta da una coscienza critica che punta alla sovversione dei codici dominanti. Ritengo essenziale il riferimento a forme radicali di corporeità, dinamiche e nomadiche, che permettono l’espressione di molteplicità creative. L’ironia è una forma orchestrata di provocazione e, in quanto tale, marca una sorta di violenza simbolica di cui le ragazze in lotta sono maestre insuperate:

[…] abbiamo scelto la strada dell’autoironia. Siamo un’anomalia cromosomica che rifiuta l’idea culturale, sociale e genetica che i sessi siano solo due e che per giunta quello femminile sia quello debole. Diciamo – con Simone de Beauvoir – che «donna non si nasce, si diventa», ma al contempo ripetiamo – con Deleuze e Guattari – «a ciascuno i suoi sessi» […]. Siamo partite dalle nostre vagine per incontrarne altre, ma ci muoviamo curiose tra ani, dildo, peni, animali di specie diversa, piante, fiori e ortaggi a km zero. (ivi, pp. 100-101)

L’ironia è una dose sistematicamente applicata di scardinamento; una presa in giro continua; una salutare smorzatura della retorica infiammata.

Una possibile risposta alla nostalgia generalizzata della cultura dominante, che non può essere sintetizzata, ma soltanto messa in atto. Immaginatevi sullo sfondo suoni dissonanti, veloci, inquietanti. Noi, ragazze in lotta, ragazze cattive, rivendichiamo il nostro immaginario, il nostro sé proiettato; vogliamo tracciare il mondo a nostra gloriosa immagine. La metafora della guerra sta invadendo il nostro immaginario sociale e culturale, dalla musica rap al cyberspace. Ma a dichiararla non siamo state noi – e allora, che colpa abbiamo noi? Noi, le Riot Grrrls, che siamo state perseguitate, molestate e represse dalla Grande Madre per tutta la nostra vita; noi che abbiamo dovuto scrollarci la Grande Madre di dosso e cacciarla dai recessi oscuri della nostra psiche: noi abbiamo una storia molto diversa da raccontare. Non meno violenta, forse, ma di certo meno assassina. È assolutamente rilevante la famosa ingiunzione di Virginia Woolf: che la donna creativa deve uccidere l’angelo della casa che abita gli strati più profondi della sua identità. È l’immagine della donna dolce, accuditrice, rassicurante, votata al sacrificio che si oppone all’auto-realizzazione. Nel linguaggio dello Xenofemminismo: «Abbiamo bisogno di nuove possibilità concrete di percepire e agire, senza i paraocchi delle identità naturalizzate. In nome del femminismo, la “Natura” non sarà più un ricettacolo di ingiustizie o la base per qualsiasi tipo di giustificazione politica».