Evadere dalla megamacchina

Questo testo è la trascrizione del talk Dall’archivio digitale al computer mondo, tenuto dall’autore il 3 ottobre a Vicenza, in occasione dell’inaugurazione dello spazio culturale «La Pasticceria».

Nel 1956, il Ministro degli Esteri francese commissiona al regista Alain Resnais la realizzazione di un documentario dedicato alla Biblioteca Nazionale di Parigi. È l’atto di nascita di Toute la memoire du monde, uno dei suoi più celebri cortometraggi. Distinguono il film i lunghi e fascinosi travelling con cui la cinepresa di Resnais attraversa gli spazi della biblioteca, aprendo nella trama delle sue architetture quelle che Deleuze chiamerà, con formula evocativa, delle «falde di passato» all’interno delle quali lo spettatore precipita mentre assiste allo spettacolo del tempo nel suo farsi e disfarsi. Insieme all’immagine del labirinto, è la stessa marca stilistica intorno a cui il regista costruirà un altro dei suoi capolavori: L’anno scorso a Marienbad.

Queste scelte di regia impediscono a Toute la memoire du monde di diventare un’agiografia dell’istituzione e del ruolo che essa assume all’interno dello Stato francese, facendo del film una complessa meditazione sulla natura del suo funzionamento. La biblioteca, di cui Resnais mostra tanto gli aspetti visibili quanto quelli invisibili al suo utente, dischiude così allo spettatore la sua natura di dispositivo di archiviazione, selezione, organizzazione, accesso e controllo della conoscenza.

Nello svelare questa natura, Toute la memoire du monde mappa anche le componenti essenziali che costituiscono l’archivio nella sua manifestazione fisica, tracciandone così lo schema, il diagramma delle relazioni che intrecciano tra loro e delle funzioni che esse svolgono. Il documentario del regista francese compie così l’esame autoptico di questa fondamentale costruzione umana. Ma quali sono queste componenti? Proviamo a ricostruirle.

L’archivio è in primo luogo uno spazio fisico che contiene al suo interno degli oggetti. Non può esistere archivio, sembra dirci Resnais, senza che questo sia stato preceduto da un gesto capace di determinare una distanza, una differenza tra ciò che risiede al suo interno e ciò che ricade all’esterno del suo dominio. Questo spazio – ed ecco qui il secondo elemento che caratterizza l’archivio – è anche uno spazio architettonico, uno spazio che risponde a un progetto che risponde a sua volta a un’idea. È l’architettura di un edificio che lo connota in quanto archivio e ne esprime l’obiettivo ideologico, rafforzato, suggerisce ancora Resnais, dalla sua decorazione. Laddove lo sguardo di pietra delle statue della Biblioteca Nazionale esprime lo sguardo delle funzioni dell’archivio mentre prendono corpo.

Il terzo elemento che costituisce l’archivio in quanto tale sono gli oggetti. Un archivio è fatto dagli oggetti che contiene, non importa di che oggetti si tratta. Un archivio è uno spazio architettonico fatto per raccogliere degli oggetti. Tuttavia, se non esistesse un sistema di indicizzazione – è questo il quarto elemento costitutivo –, non potrebbe esistere archivio. Gli oggetti devono essere catalogati allo scopo di essere ritrovati da chi vuole utilizzarli. Ecco perché sono appoggiati su degli scaffali. Gli scaffali sono il quinto elemento che fonda l’archivio. Essi consentono di raccogliere gli oggetti e li rendono disponibili all’indicizzazione. La loro forma, la loro disposizione, trasforma lo spazio dell’archivio in uno spazio labirintico, caratterizzato da corsie e corridoi. L’archivio – ecco il sesto e ultimo elemento – è uno spazio striato di corridoi. È questa soluzione che permette di navigarlo per trovare rapidamente e in modo efficace gli oggetti raccolti al suo interno.

Dall’archivio fisico all’archivio digitale

La capacità di archiviare le informazioni è alla base del funzionamento della rete informatica, che è diventata l’infrastruttura vitale delle società contemporanee. Non sarebbe possibile alcuno scambio tra calcolatori elettronici digitali, comunicanti in rete attraverso protocolli definiti, se questi non fossero accoppiati a una periferica capace di archiviare informazioni sotto forma di lunghe catene codificate di uno e di zero. Cambia qualcosa, riguardo alla struttura fondamentale dell’archivio, nel passaggio dalla sua dimensione fisica a quella digitale?

Proviamo a rispondere riprendendo lo schema che abbiamo derivato dal documentario di Resnais.

Anche in forma digitale l’archivio mantiene la sua natura di spazio che definisce un dentro e un fuori. Per quanto l’informazione circoli incessantemente di computer in computer, la forma assunta oggi dall’infrastruttura di rete è basata su grandi nodi che memorizzano, archiviano e rendono accessibili le informazioni in qualsiasi momento e da qualsiasi coordinata geografica. Questi nodi sono, appunto, spazi fisici. Il cloud è possibile solo grazie alla loro esistenza. La server farm è dunque la forma contemporanea ed egemonica dell’archivio. È anch’essa espressa da un’architettura peculiare, il cui comportamento appare opposto a quello dell’archivio fisico. Laddove questo è vistoso e tende a occupare il centro dello spazio, la server farm sfugge alla vista. Essa è stealth, rifugge la localizzazione e la riconoscibilità, desidera l’anonimato. Il suo progetto ideologico non è più espresso chiaramente o, forse, è espresso chiaramente nel suo scomparire. Circolate, non c’è niente da vedere! Ecco la sua ingiunzione.

Al suo interno i server hanno preso il posto degli oggetti. L’oggetto dell’archivio digitale è diventato a sua volta un contenitore che ha nelle rack l’equivalente degli scaffali che caratterizzavano l’archivio fisico. Queste sono collegate tra loro e col mondo esterno da una rete di cavi. È il cablaggio che rende fruibili le informazioni e ne consente la circolazione. Il contenuto dell’archivio digitale si è così smaterializzato. Si è fatto dato, è diventato il risultato di un processo di selezione, cattura, analisi e ricodificazione che permette di simulare qualsiasi altro contenuto o oggetto. Ciononostante o soprattutto a causa di questa smaterializzazione, l’archivio continua ad aver bisogno di un preciso sistema di indicizzazione per permettere che i suoi contenuti vengano trovati dagli utenti. Gli indici sono dati a proposito di dati, ovvero metadati.

Cosa cambia dunque, nel passaggio dall’archivio fisico a quello digitale, se i suoi elementi fondamentali restano identici, seppure rimediati? Cambia il suo statuto di visibilità. Se l’archivio fisico era visibile, tangibile, presente all’interno dello spazio fisico all’interno del quale esprimeva una precisa istanza ideologica, l’archivio digitale pretende invece di diventare invisibile, immateriale, di scomparire dall’orizzonte della percezione senza pertanto smettere di esprimere e perseguire una precisa istanza ideologica. Ma quale?

Oscurità

In Nuova Era Oscura, James Bridle mostra come la computazione sia diventata la forma di pensiero dominante nella nostra contemporaneità. L’oscurità a cui fa riferimento riguarda l’aumento esponenziale della complessità dei processi computazionali, tale da impedire agli esseri umani di ricostruirne i processi e capirne la logica.

Il sistema di stoccaggio dei prodotti nei magazzini logistici di Amazon, questo uno degli esempi citati da Bridle nel libro, non risponde ad alcuna logica umana di indicizzazione e archiviazione. Oggetti diversissimi tra loro sono appoggiati sugli scaffali gli uni accanto agli altri seguendo un criterio progettato a uso e consumo del sistema digitale che ne regola gli spostamenti e di cui i magazzinieri umani non sono che delle funzioni; sostituibili, ottimizzabili. Questa particolare forma di archivio digitale è pensata per un utente non umano, bensì artificiale. Così come lo sono gli algoritmi che operano sui mercati finanziari, anch’essi utenti di un archivio digitale di informazioni i cui processi sono invisibili e impossibili al pensiero umano, al punto di svolgersi al di sotto della soglia di tempo in cui ci è possibile esprimere una risposta ad uno stimolo.

Tutti i processi di questo tipo sono resi possibili dalla produzione di dati che è, al tempo stesso, una causa e una conseguenza della trasformazione digitale. Questa produzione di dati – e la loro conseguente raccolta, analisi e elaborazione – risponde a logiche di formattazione che ricalcano ed esprimono le configurazioni culturali egemoniche e dominanti. Il dato non è neutro, ma è il risultato di un processo di selezione. La sua abbondanza determina inoltre un dirottamento della nostra capacità decisionale verso procedimenti statistici condotti da un particolare tipi di operazione matematica che ci è divenuto sempre più familiare: l’algoritmo.

Più i processi di datificazione delle nostre esistenze crescono e si approfondiscono, più gli algoritmi acquisiscono agentività rispetto ai nostri processi decisionali e capacità di influire sul modo in cui organizziamo le nostre vite.

La forma computazionale del pensiero determina così un’oscurità che ci impedisce di capire quali sono le traiettorie lungo cui si dispiegano i processi storici, generando quei sentimenti di insicurezza e incertezza che caratterizzano il nostro tempo. La domanda che ci dovremmo porre, di fronte a tutto questo, è, io credo, se esiste ancora la possibilità per il pensiero umano di elaborare una teoria che sappia ricomprenderlo all’interno del pensiero computazionale, senza riservargli quel privilegio di razionalità e logica che la complessità delle architetture digitali sembra avergli ormai definitivamente negato.

Dall’archivio digitale al computer mondo

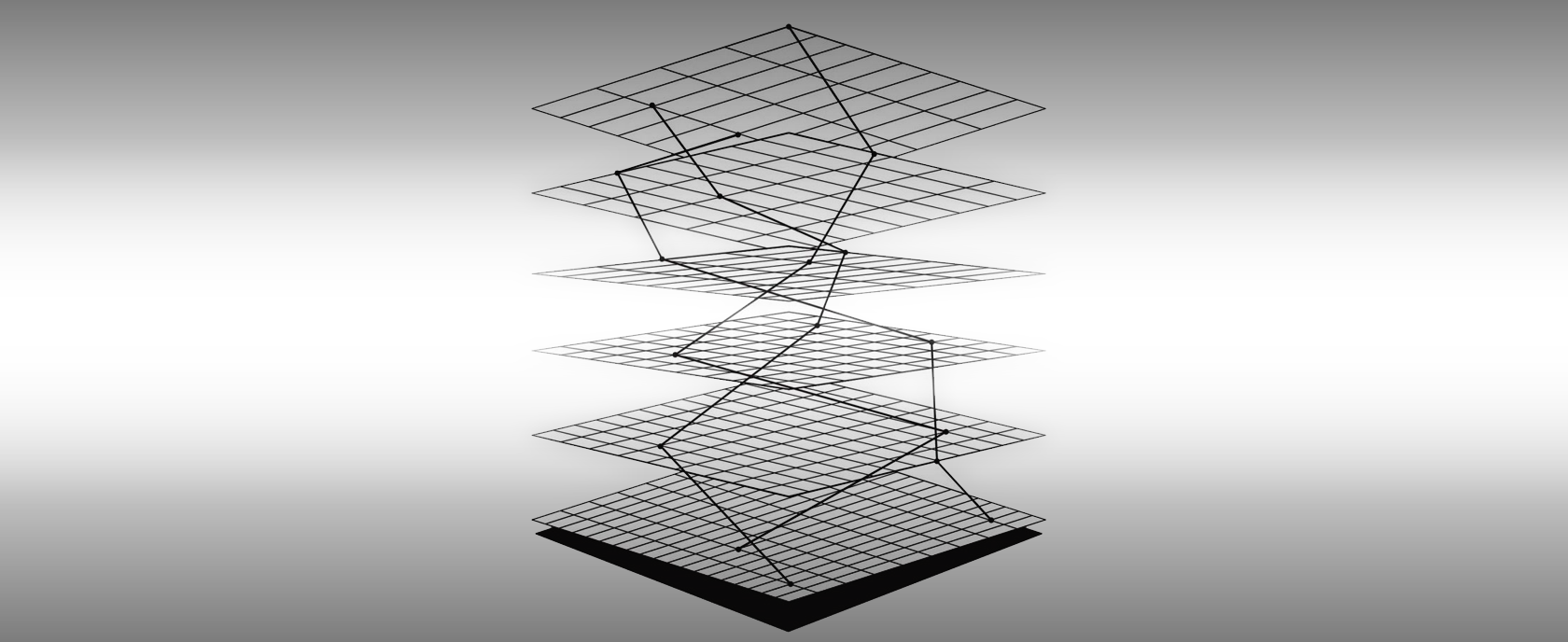

Un tentativo in questo senso è possibile rintracciarlo in un testo di Benjamin Bratton, intitolato The Stack. On Software and Sovereignty. Analizzando il ruolo che il software e le sue logiche hanno assunto nella nostra cultura, Bratton propone una teoria della complessità digitale che ne individua sei componenti e le visualizza come superfici o strati sovrapposti lungo cui è possibile muoversi sia seguendo vettori orizzontali che verticali.

Le sei componenti dello Stack (pila, catasta, mucchio) sono lo strato della terra (Earth layer), composto da tutte le risorse naturali mobilitate nella costruzione e nel funzionamento di infrastrutture e dispositivi digitali a cui si aggiungono tutte le operazioni di terraformazione collegate; lo strato della nuvola (Cloud layer), di cui fanno parte tutti i protocolli di scambio di informazione, le pratiche di produzione e regolamentazione delle informazioni e tutte le infrastrutture che le rendono possibili; lo strato della città (City layer) fa invece riferimento all’ambiente urbano come a un sistema capace di regolare e classificare gli utenti che vi transitano attraverso, una sorta di membrana continua, estesa lungo tutta la superficie del pianeta; al di sopra di essa vi è lo strato dell’indirizzo (Address layer), un sistema formale capace di denotare ogni singola cosa attraverso un preciso indicatore, funzionale a un successivo instradamento dell’oggetto lungo percorsi di scambio e trasporto; lo strato successivo, quello dell’interfaccia (Interface layer), è funzionale a mediare la relazione tra i diversi utenti di un sistema e tutte le componenti tecniche che ne permettono il funzionamento. Si tratta perciò di una funzione che connette e disconnette a vari livelli e con diverse forme, diventando perciò lo strumento con cui l’utente interagisce col sistema; esso, l’utente, rappresenta l’ultimo strato (User layer) dello Stack. Si tratta del soggetto che utilizza le risorse mobilitate dall’intero sistema e può essere umano, animale o artificiale.

La particolare commistione di tecnologia, pensiero e ambiente all’interno di cui viviamo diventa, nella teorizzazione proposta da Bratton, una megamacchina computazionale che lega utenti umani e non umani in una rete di relazioni a geometria variabile, in cui si passa continuamente attraverso numerose soglie di sovranità e si accede, nello stesso, a spazi regolati da policy diverse e, a volte, in contrasto le une con le altre. Un computer mondo sulla cui configurazione, a dispetto della sua complessità, possiamo ancora esercitare le nostre facoltà di design per poterne indirizzare lo sviluppo. L’archivio come forma di organizzazione del pensiero partecipa tanto alla costituzione dell’oscurità che caratterizza la nostra epoca quanto attraversa – con le sue architetture, con le forme e le sue logiche – questo sforzo, questa tensione verso un suo superamento. L’attualità di questa forma di organizzazione della conoscenza è, con le sue contraddiziono, ancora di importanza rilevante nel decidere le sorti della nostra cultura. A noi il compito di immaginare archivi che sappiano tracciare linee di fuga verso nuovi, possibili futuri.