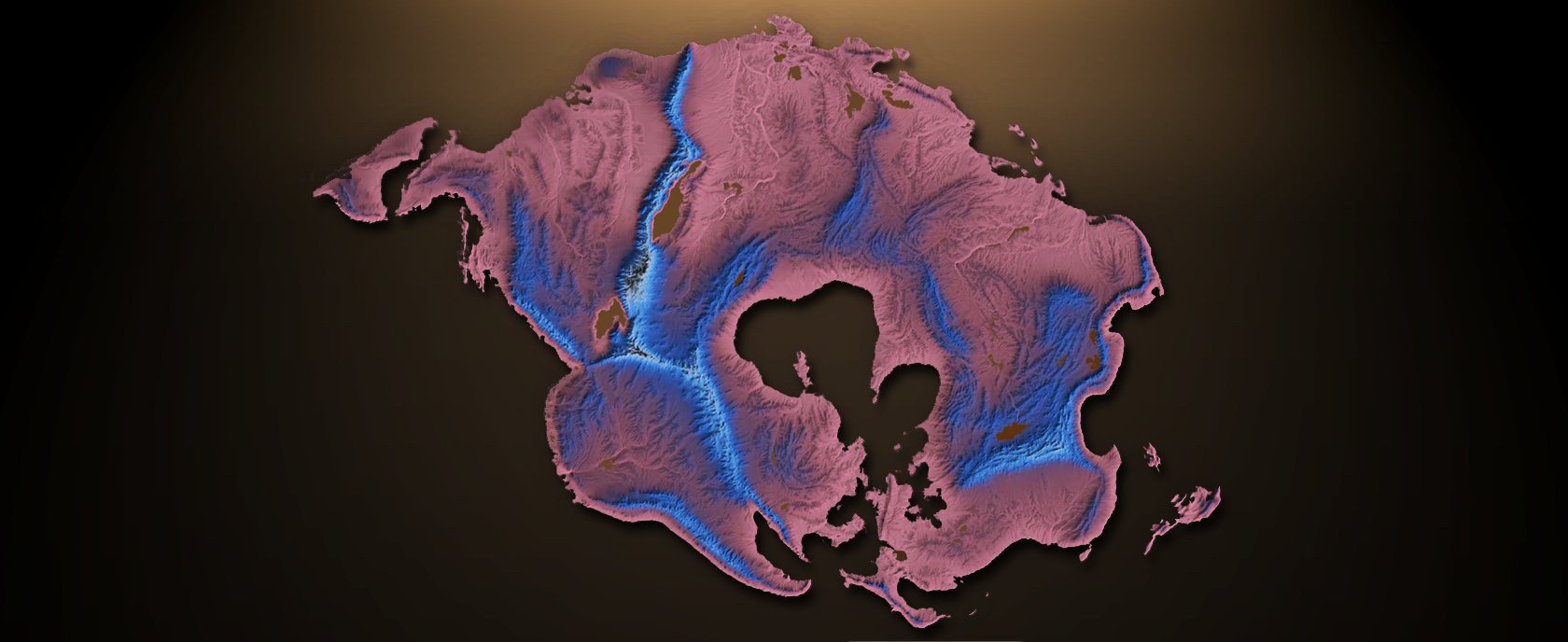

La Nuova Pangea

Circa 300 milioni di anni fa, tutte le terre emerse si unirono formando un unico continente, «Pangea», circondato da un unico oceano, «Panthalassa». Lo strato esterno, più freddo e rigido della Terra (la litosfera) è diviso in zolle, placche in contatto l’una con l’altra. Le placche si muovono spinte dalla gravità, che fa sprofondare e trascina le parti più pesanti della litosfera, e dal magma che sale dal nucleo terrestre e rimescola lo strato roccioso e fluido (ma ancora prevalentemente solido) su cui le placche si trovano. E nel loro movimento queste placche si scontrano deformandosi e formando catene montuose, si sovrappongono, si uniscono e poi si dividono di nuovo facendo emergere magma e creando nuovi fondali oceanici. La Pangea si è divisa circa 175 milioni di anni fa, dando lentamente vita ai continenti che oggi conosciamo.

La deriva dei continenti, con il loro isolamento geografico, ha contribuito alla biodiversità terrestre, separando fisicamente popolazioni di esseri viventi che si sono poi evolute indipendentemente. Ma ha contribuito anche alla biodiversità acquatica: siccome troviamo la maggiore biodiversità nelle acque più basse, sui bordi dei continenti, un maggior numero di continenti porta a una maggiore diversità e, come nel caso della vita terrestre, a un maggior isolamento geografico tra le popolazioni. La Pangea non fu il primo supercontinente della Terra. Precedentemente ce ne sono stati almeno altri due: Rodinia, tra 750 milioni e 900 milioni di anni fa, e prima ancora Nuna (o Columbia), tra 1,3 e 1,5 miliardi di anni fa. E prevedibilmente la Pangea non sarà neanche l’ultimo supercontinente della storia del pianeta: un nuovo continente, chiamato Amasia o Pangea Proxima si formerà tra 50-200 milioni di anni. Una prospettiva lontana, lontanissima, una scala temporale non umana a cui non è neanche possibile pensare. Eppure, ci troviamo già su una Nuova Pangea.

Questa Nuova Pangea, proposta dall’ecologista Harold Mooney, non si è formata per l’azione sotterranea del magma e per il cozzare di immense isole di roccia. Nell’Antropocene, l’umanità è una forza geologica: le rocce sono intrise delle tracce radioattive dei nostri ordigni nucleari, i ghiacci conservano (fin quando non saranno sciolti dal cambiamento climatico) il racconto dell’aria che abbiamo inquinato e il blocco globale dovuto all’epidemia di SARS-CoV-2 ha diminuito le vibrazioni sismiche della crosta terrestre. Così, la Nuova Pangea si è formata grazie alla nostra tecnologia, alla nostra volontà di occupare l’intero globo, alla nostra capacità di muovere persone, animali, piante, oggetti e informazioni: le distanze si sono tanto accorciate da poter ormai considerare la Terra come un unico continente, in cui i confini geografici non hanno più significato, o lo stanno perdendo. «La Nuova Pangea è stata creata a partire dal XVI secolo, quando i nostri mercanti hanno collegato tutti i continenti» ci ha spiegato via email Mark Maslin, autore de Il pianeta umano: come abbiamo creato l’Antropocene insieme a Simon Lewis. «Così, invece di avere un supercontinente dove tutte le terre emerse sono fuse insieme, abbiamo un supercontinente collegato dal movimento delle navi, che disperdono nuove specie di piante e animali per tutto il mondo.»

Uno degli effetti della Nuova Pangea è infatti l’ampia circolazione di piante e animali, ma anche di virus e batteri, che vengono introdotti in ambienti in cui erano prima totalmente assenti. Ma la Nuova Pangea porta naturalmente con sé anche una Nuova Panthalassa, un nuovo oceano globale che rompe i confini geografici tra le specie marine. Le acque di zavorra delle sole navi da carico trasportano ogni giorno da un continente all’altro tra le 3000 e le 4000 specie. Le specie native incontrano così nuovi rivali nella lotta per la sopravvivenza, rivali sconosciuti alla loro evoluzione, o contraggono malattie per cui non hanno mai sviluppato difese. Già Darwin, ne L’origine delle specie (1859), notava la scomparsa di specie animali e vegetali native della Nuova Zelanda a causa dell’arrivo di nuovi rivali dall’Inghilterra, e il premio Pulitzer Elizabeth Kolbert ha raccontato il caso dei pipistrelli americani sterminati dal fungo Pseudogymnoascus destructans, che pare originario dell’Europa dove non è però collegato a morie di massa. Ma potremmo citare anche la fillossera della vite (Daktulosphaira vitifoliae), introdotta per errore in Europa dall’America durante l’Ottocento e oggi diffusa in tutto il mondo. La fillossera danneggia gravemente le radici della vite europea sino a uccidere la pianta e la sua diffusione ha rischiato di cancellare in Europa la coltivazione della vite e la produzione di vino. Oggi innestiamo la vite europea su portainnesti (cioè sostanzialmente sulle radici) di vite americana, che non viene invece gravemente colpita dall’azione dell’insetto.

L’ecologo Stuart Pimm, uno dei più importanti studiosi di conservazione della biodiversità, sostiene che l’estinzione stia oggi avvenendo almeno mille volte più velocemente rispetto alle epoche pre-umane.

Kolbert annovera la formazione della Nuova Pangea, insieme a cambiamento climatico e acidificazione degli oceani, tra le cause di una futura sesta estinzione di massa. L’estinzione è un evento comune nella storia della vita sulla Terra e fa parte del normale processo evolutivo, ma un’estinzione di massa è improvvisa, diffusa e veloce (su scala geologica). Un cambiamento inatteso sconvolge gli ecosistemi del pianeta, cancellando le specie prima che possano adattarsi alle nuove condizioni. Secondo Raup e Sepkoski, abbiamo avuto sinora cinque eventi simili nella storia della Terra: l’estinzione dell’Ordoviciano-Siluriano (450 milioni di anni fa), l’estinzione del tardo Devoniano (375 milioni di anni fa), l’estinzione del Permiano-Triassico (250 milioni di anni fa), detta anche «Grande Moria» perché spazzò via l’86% delle specie marine e fu la più grande estinzione di massa di insetti, l’estinzione del Triassico-Giurassico (200 milioni di anni fa) e infine l’estinzione del Cretaceo-Paleocene (65 milioni di anni fa), quella in cui si sono estinti i dinosauri a causa dell’impatto di un asteroide. La sesta estinzione, come la Nuova Pangea, non avverrà invece a causa di moti geologici, attività vulcaniche, esplosioni di supernove o impatti di asteroidi. Il cambiamento inatteso che sconvolge la Terra nella sesta estinzione è il capitalismo.

L’allarme non sembra esagerato. L’ecologo Stuart Pimm, uno dei più importanti studiosi di conservazione della biodiversità, sostiene che l’estinzione stia oggi avvenendo almeno mille volte più velocemente rispetto alle epoche pre-umane e una ricerca pubblicata su Nature ha calcolato che le piante si starebbero estinguendo almeno 500 volte più rapidamente del normale. Il Living Planet Index (2018) registra una perdita del 60% dei vertebrati tra 1970 e 2014 e il rapporto Onu dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (2019) parla di un milione di specie animali e vegetali a rischio estinzione a causa della nostra azione sul territorio. A partire dal XVI secolo abbiamo causato l’estinzione di 680 specie di vertebrati, dal 1900, nella maggior parte degli ambienti terrestri, l’abbondanza delle specie native è diminuita in media del 20% e dal 1970 il numero di specie invasive (introdotte dagli esseri umani) nei vari Stati è aumentato del 70%. La International Union for Conservation of Nature afferma che siano a rischio più del 27% delle specie monitorate, tra cui il 41% degli anfibi, il 25% dei mammiferi e il 34% delle conifere. Secondo un recente studio, l’estinzione minaccia più del 40% delle specie di insetti.

Come spiega Julian Olden, esperto di impatto di specie invasive in ambienti acquatici, all’estinzione si aggiunge la perdita di diversità tra specie e all’interno della singola specie, tra diverse popolazioni o sottospecie. Una singola popolazione o una singola sottospecie può essere diffusa artificialmente in tutto il mondo, e questo è quello che è per esempio accaduto con la trota Oncorhynchus clarkii. Siccome Oncorhynchus clarkii era a rischio estinzione, è stata allevata una sua sottospecie che è stata poi reintrodotta in natura, ma la sottospecie reintrodotta si è riprodotta con le varie sottospecie locali rendendo più omogeneo il patrimonio genetico complessivo della specie. E una specie introdotta dagli esseri umani può incontrare specie diverse ma ancora abbastanza geneticamente vicine e riprodursi con loro, sfumando i confini tra le due specie. Questa riduzione della variabilità genetica, delle piccole mutazioni che differenziano le specie, le sottospecie e gli individui tra loro, rende gli esseri viventi più fragili di fronte a sfide come il cambiamento climatico. L’omogeneizzazione degli esseri viventi è globale e coinvolge «approssimativamente tutte le categorie tassonomiche.» Siamo, dicono alcuni scienziati, nell’Omogeneocene.

Secondo i negazionisti (i negazionisti esistono anche quando si parla di perdita di biodiversità) quello che stiamo vedendo è un normale ritmo di estinzione e l’azione umana sta anzi accrescendo la biodiversità. In effetti, gli ibridi possono diventare nuove specie, le specie invasive si trovano ora in popolazioni divise geograficamente in tutto il mondo e capaci quindi di evolversi separatamente e, in generale, il trasferimento di specie può causare anche un aumento della diversità locale.

«È vero che stanno venendo create nuove specie, anche se non è stata ancora fatta una buona lista globale di tutte queste specie» ci ha scritto Dov Sax, professore di Ecologia e Biologia evolutiva e di Ambiente e Società alla Brown University. «Però, le prove attualmente disponibili suggeriscono che solo poche specie sono sorte mentre un numero molto maggiore di specie esistenti si è estinto, e a livello globale vediamo quindi una perdita netta di biodiversità». Gli fa eco Maslin: «Ci sono già molte nuove piante e nuovi animali emersi a causa dell’azione antropica. Ma il problema fondamentale è che stiamo aumentando la biodiversità locale portando specie esotiche da tutto il mondo, mentre le estinzioni stanno diminuendo la biodiversità globale. Un altro problema è la quantità di specie che usiamo per vivere: il 75% del cibo del mondo proviene solo da 12 piante e da 5 specie animali». E a volte, come spiegato da Sax già in passato, anche un aumento della biodiversità locale, o un’assenza di variazione, non è un segnale positivo: esagerando e semplificando, se porto 40 specie su un’isola e la loro introduzione fa estinguere le 20 specie autoctone ho ottenuto l’estinzione di 20 specie ma ho raddoppiato localmente la biodiversità. Inoltre, l’introduzione di specie aliene può comunque portare a cambiamenti dell’intero ecosistema.

Le idee sono geni, oppure virus. Ma le idee non sono disconnesse dalla realtà materiale e non la precedono, anzi sono un’espressione di questa realtà, dei suoi bisogni, delle sue gerarchie e delle sue ideologie.

Ma nella Nuova Pangea non è solo la biodiversità a ridursi, non si omogeneizzano solo specie, sottospecie ed ecosistemi. Nell’Omogeneocene si omogeneizzano anche le idee. Muovendoci, portiamo con noi la nostra cultura come portiamo con noi semi, virus e batteri, ed entriamo in contatto con altre culture. Studiosi come Thomas Henry Huxley, già alla fine dell’Ottocento, e Richard Dawkins, nel suo Il gene egoista, hanno teorizzato che idee e concetti si comportino come materia vivente e che siano sottoposti agli stessi meccanismi di mutazione, selezione e replica (in questo caso tramite comunicazione e imitazione). Le idee sono geni, oppure virus. Ma le idee non sono disconnesse dalla realtà materiale e non la precedono, anzi sono un’espressione di questa realtà, dei suoi bisogni, delle sue gerarchie e delle sue ideologie. Spesso, un’idea aliena invade un ecosistema culturale e porta all’estinzione idee native e locali perché viene imposta (anche attraverso l’uso della forza) e perché nasce proprio come parte di questa imposizione.

Vediamo un esempio di questo processo nella scomparsa delle lingue. L’ultima e recente edizione di Ethnologue conta 7117 lingue oggi esistenti, di cui 1944 (il 27%) almeno minacciate e 982 (il 14%) morenti perché parlate solo da persone in età non più fertile. Intanto, i parlanti delle 23 lingue più diffuse costituiscono da soli più della metà della popolazione mondiale. Secondo l’Atlas of Languages in Danger di UNESCO almeno il 40% delle lingue oggi parlate (circa 6700 secondo UNESCO) potrebbe sparire (i linguisti affermano che tra il 50 e il 90% delle lingue rischia di morire entro fine secolo) e il 92% di queste lingue in pericolo è parlato da meno di centomila abitanti, cioè da meno del numero necessario per garantirne la trasmissione a generazioni future. Dal 1950 sono già scomparse 244 lingue secondo UNESCO, mentre Ethnologue parla di 347 lingue estinte in tempi recenti. «Una lingua scompare quando ne scompaiono i parlanti o quando essi passano a una lingua diversa, spesso una lingua con più parlanti usata da un gruppo con maggior potere» spiega UNESCO. «Le lingue sono minacciate da forze esterne, dall’assoggettamento militare, economico, religioso, culturale o educativo. Ma anche da forze interne come nel caso di comunità che considerino negativamente la loro stessa lingua. Oggi, l’aumento delle migrazione e la rapida urbanizzazione causano spesso la perdita di stili di vita tradizionali e spingono le persone a parlare una lingua dominante che sia, o che sia percepita come, necessaria per una piena partecipazione alla vita civile e per il progresso economico.»

The Index of Linguistic Diversity riporta che tra il 1970 e il 2005 la diversità linguistica globale è diminuita del 20%. Come mostrato dallo studio Co-occurrence of linguistic and biological diversity in biodiversity hotspots and high biodiversity wilderness areas e dalle mappe realizzata da Terralingua, uno dei progetti che contribuisce a The Index of Linguistic Diversity, le aree della Terra con la maggiore biodiversità sono anche le aree con la maggiore ricchezza di lingue diverse: più di 4800 lingue sulle circa 6900 studiate (quasi il 70%) vengono parlate in aree ad alta biodiversità (pari a solo il 24% della superficie terrestre). Le ragioni di questo fenomeno possono essere varie e non sono ancora completamente chiare, ma emerge dagli studi il contributo delle popolazioni indigene, con le loro culture e le loro economie, nel mantenere viva la biodiversità del loro territorio, per esempio difendendo l’Amazzonia dalla deforestazione. Diminuzione di biodiversità e di diversità linguistica sono quindi correlate: la scomparsa delle lingue comporta la scomparsa della cultura e del territorio che quelle lingue raccontano. Viene dimenticato il nome di alcune piante e si perde la capacità di riconoscerle, coltivarle e cucinarle. O, al contrario, la distruzione di un ecosistema può portare le persone a migrare altrove, perdendo nel tempo l’uso della loro lingua e contribuendo alla scomparsa delle conoscenze relative a quello specifico territorio e alle sue specie animali e vegetali.

La Nuova Pangea sta uniformando anche le architetture delle nostre città, come spiegato da Paul Knox e Kathy Pain in Globalization, neoliberalism and international homogeneity in architecture and urban development. «A partire dagli anni Ottanta globalizzazione e liberalizzazione hanno enormemente aumentato l’esposizione dei panorami urbani europei a mercati transnazionali con scala globale. Le città globalizzate, basi di aziende che forniscono servizi avanzati e dotate di una rete mondiale di uffici, mostrano la complessa rete di relazioni tra finanza globale, globalizzazione economica e design urbano. Oggi, i servizi finanziari, immobiliari e di design sono fornitori internazionali, e sono loro a creare e a dare forma ai panorami urbani globali. Inoltre, sono essi stessi i fruitori globali delle città che creano. Questi servizi creano la domanda per edifici che ospitino i loro uffici e per le infrastrutture che li supportino (negozi di prodotti misti, intrattenimento, ristoranti…) e contemporaneamente ne organizzano l’offerta, aggiungendo una dimensione globale alla rete di interrelazioni che agiscono nello sviluppo locale».

Di fronte a nuove necessità, che coinvolgono le grandi città in uno scenario internazionale, l’architettura diviene altrettanto internazionale e si omogeneizza grazie all’azione della «classe capitalista internazionale» che governa lo spazio urbano. In questo, non va ignorato il peso della crescente tendenza ad affidarsi a firme «iconiche» ed esse stesse internazionali per rinnovare il tessuto urbano nella speranza di attrarre investimenti e turismo. Ma, più in generale, è la circolazione di idee, immagini, materiali da costruzione e persone a creare (o imporre) un immaginario comune, spesso di origine statunitense, da cui l’architettura poi attinge. A questo si aggiunge un ulteriore elemento, citato da Guggenheim e Söderström in Reshaping cities. How global mobility transforms architecture and urban form, cioè «la standardizzazione delle norme che regolano l’esercizio delle professioni nel settore delle costruzioni».

La Nuova Pangea è omogeneizzazione di lingue, culture, architetture ed ecosistemi. È omogeneizzazione di spazi mentali e spazi fisici, dimostrazione di quanto sottile sia questa differenza. È perdita di «diversità bioculturale.»

La Nuova Pangea è anche omogeneizzazione dei patogeni, è la causa della diffusione del virus SARS-CoV-2: è il supercontinente a permettere a un virus di andare da Wuhan a Codogno, e la COVID-19 è un effetto della Nuova Pangea sui nostri corpi. Anzi, il primo effetto della globalizzazione della Nuova Pangea è stato proprio la diffusione delle epidemie, parte di quello «scambio colombiano» che ha sterminato le popolazioni indigene americane. «Da quando si sono dispersi partendo dall’Africa circa 100 mila anni fa gli esseri umani hanno migrato portandosi dietro piante e animali» ci ha scritto Maslin. «Ma la globalizzazione della dispersione di piante e animali iniziò davvero nel XVI secolo, quando gli esploratori europei ebbero il loro primo contatto con le Americhe. La popolazione umana delle Americhe era rimasta isolata da Europei, Asiatici e Africani per circa 13 mila anni. In 100 anni 56 milioni di indigeni americani erano morti a causa delle malattie portata dai marinai dal Vecchio Mondo».

«La storia umana è la storia di malattie che si diffondono attraverso popolazioni che vivono in diverse parti del mondo» ci ha spiegato Kelley Lee, professoressa di Scienze della Salute alla Simon Fraser University. «Pensiamo alla peste bubbonica del XIV secolo, alla decimazione delle popolazioni indigene delle Americhe a partire dal tardo XV secolo (a causa di morbillo e vaiolo) e alla pandemia di influenza dell’inizio del XX secolo. Sono esempi di importanti epidemie che hanno ucciso milioni di persone in diversi continenti. Eppure, ci sono differenze importanti tra queste malattie e le epidemie che vediamo oggi nel contesto della globalizzazione. Per prima cosa, è diversa la velocità. Storicamente, la velocità a cui si trasmettono le malattie attraverso i territori è strettamente legata alle modalità di trasporto disponibili. La gente è passata dal camminare all’uso di cavalli e carrozze, poi al treno a vapore e alle navi, poi agli aerei, e così è aumentata la velocità di diffusione dei patogeni nel mondo. La seconda differenza, ma è strettamente legata alla prima, è che oggi le persone possono viaggiare in tutto il mondo, ed è aumentata la frequenza dei viaggi verso tutti i continenti. E così anche il modo in cui si diffondono le malattie è cambiato, perché si diffondono più ampiamente e più lontano. Una terza, e molto importante, differenza dell’era della globalizzazione è l’aumento dei rischi di malattia emersi. Questo è in gran parte dovuto all’impatto senza precedenti dell’umanità sull’ambiente, all’intensificazione di pratiche economiche come l’allevamento animale e a un contatto più stretto tra esseri umani e animali selvatici. Un contatto che porta a una aumento dell’emersione di malattie zoonotiche».

È infatti a causa della nostra azione sulla Terra se ci troviamo con casi sempre più frequenti di zoonosi, malattie capaci di spostarsi da animali (non umani) a esseri umani come la peste bubbonica, la comune influenza, l’Ebola (1976 e poi 2014), l’HIV (1983), l’influenza suina H1N1 (2009), la MERS (2012), l’influenza aviaria H7N9 (2014) e SARS (2002) e SARS-CoV-2, che sembra essersi originato nei pipistrelli per poi passare agli esseri umani, forse attraverso i pangolini. Almeno il 60% delle malattie emerse dal 1960 al 2004 proviene da animali (nel 71,8% dei casi, da animali selvatici). L’allevamento intensivo ha fornito ai virus bacini di animali vulnerabili e poveri di variabilità genetica da contagiare, l’uso indiscriminato di antibiotici ha favorito l’evoluzione di patogeni resistenti ai farmaci e gli esseri umani hanno distrutto e invaso sempre nuovi ecosistemi, mettendosi in contatto con patogeni prima sconosciuti e riducendo le popolazioni animali con cui questi patogeni convivono. I virus, privati dei loro ospiti naturali, compiono lo «spillover», il salto di specie, e ci contagiano, diffondendosi nelle nostre megalopoli. Altre volte, i cambiamenti imposti al territorio dallo sfruttamento capitalista favoriscono invece la proliferazione degli animali vettore delle malattie, per esempio perché ne scompaiono i predatori.

Quasi la metà delle malattie zoonotiche emerse a partire dal 1940 è stata il risultato di cambiamenti nell’uso del suolo, di cambiamenti nelle pratiche di produzione agricola e in generale nella produzione di cibo o la conseguenza delle nostre attività di caccia.

Secondo l’ONU l’umanità ha alterato il 66% degli ambienti marini e il 75% di quelli terrestri e ha destinato a coltivazione e allevamento più del 33% dei terreni e circa il 75% dei bacini di acqua dolce al mondo, mentre il 55% degli oceani è occupato dalla pesca industriale. Dal 1700 è scomparso più dell’85% delle zone umide (cioè gli ambienti caratterizzati dalla compresenza di terra e acqua), dal 1992 al 2019 le aree urbane sono più che raddoppiate, dal 1980 al 2000 100 milioni di ettari di foresta tropicale (principalmente in America Latina e nel sud-est asiatico) sono stati trasformati in piantagioni e pascoli. In totale è stato stimato che le foreste siano diminuite del 68% a partire dalla rivoluzione industriale e il 9% delle specie terrestri (più di 500 mila specie) è stato privato del suo habitat e rischia per questo di scomparire.

Quasi la metà delle malattie zoonotiche emerse a partire dal 1940 è stata il risultato di cambiamenti nell’uso del suolo, di cambiamenti nelle pratiche di produzione agricola e in generale nella produzione di cibo o la conseguenza delle nostre attività di caccia della fauna selvatica. Come spiega il recente rapporto del WWF Pandemie, l’effetto boomberang della distruzione degli ecosistemi, «il passaggio di patogeni (come i virus) da animali selvatici all’uomo è facilitato dalla progressiva distruzione e manipolazione degli ecosistemi dovuta alla penetrazione dell’uomo nelle ultime aree incontaminate del pianeta e al commercio, spesso illegale e non controllato, di specie selvatiche che, di fatto, determina un contatto intimo tra animali e i loro patogeni. Queste malattie emergenti possono avere un costo drammatico in termini di vite umane e forti impatti socio-economici; il crescente impatto umano su ecosistemi e specie selvatiche, in combinazione con quello dei cambiamenti climatici globali, indebolendo gli ecosistemi naturali facilita la diffusione dei patogeni aumentando l’esposizione dell’uomo a tali rischi». Come ha detto il biologo Rob Wallace, autore di Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science (2016), anche questo è parte del movimento di capitali all’interno della Nuova Pangea globalizzata. La colpa del contagio da COVID-19 è ricaduta sui «wet market», i mercati cinesi all’aperto dove vengono venduti e macellati animali vivi, ma è la domanda globale di risorse e cibo (anch’esso globalizzato e omogeneizzato) e di spazi per infrastrutture che permettano i movimenti delle merci a guidare la distruzione degli ecosistemi. Il punto non è che il virus sia sorto a Wuhan, ma che sia sorto a causa di New York, di Londra, di Hong Kong, di Milano.

«Ci sono già prove del fatto che stiamo vedendo un aumento nella frequenza di epidemie a partire dal 1980» ci ha detto Lee. «E non si tratta solo della loro frequenza. È aumentata la loro ricchezza [la quantità di malattie contemporaneamente presenti in un territorio], la loro varietà e i casi pro capite. È importante notare che non tutte queste epidemie diventeranno pandemiche. Ma esiste la prova che viviamo in un periodo di maggiore rischio [in cui queste malattie] sono amplificate, e hanno il potenziale di diventare pandemie globali, a causa del nostro mondo interconnesso e della nostra incapacità di investire in freni che evitino che le malattie si diffondano liberamente».

«Dobbiamo capire come abbiamo creato questo nuovo supercontinente interconnesso, la Nuova Pangea, e i rischi e gli effetti che porta» ci ha spiegato Maslin. «Questa pandemia mostra molto chiaramente gli effetti collaterali di tale connettività. Ma possiamo prevenire il movimento di specie invasive nel mondo. Possiamo progettare metodi per rimboscare le foreste e per ricostruire gran parte del mondo in modo sia di proteggere la biodiversità sia di sottrarre anidride carbonica dall’atmosfera riducendo il cambiamento climatico. Capire e riconoscere che ci troviamo su una Nuova Pangea è il primo passo per progettare un mondo migliore, più sicuro e più sano.»

È chiaro già dal Novecento che la salute globale ha bisogno di una risposta sistemica e altrettanto globale: la fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1946 è stata anche una conseguenza di quello che avevamo imparato sulla globalizzazione delle malattie dopo l’influenza spagnola del 1918-1920 (un’altra zoonosi). Secondo Lee, l’attuale assenza di una vera coordinazione internazionale rallenterà la nostra capacità di tenere sotto controllo la pandemia. «Ci siamo messi in una posizione molto vulnerabile permettendo alla globalizzazione economica guidata dal mercato di svilupparsi, di danneggiare profondamente il nostro pianeta e di plasmare le nostre società in modi che ci rendono tutti vulnerabili» ha concluso Lee. «I governi sono stati svuotati dalla globalizzazione. Le compagnie globali sono diventate abili a minimizzare le loro tasse, ma in questo modo hanno indebolito alla base la capacità dei governi di costruire le infrastrutture necessarie, di aiutare i paesi più poveri a fare altrettanto e di finanziare l’OMS in modo che possa agire come noi chiediamo».

La Nuova Pangea e SARS-CoV-2 sono interconnessione globale e connessione con il non umano. Mi viene in mente una ormai famosa affermazione di Bong Joon-ho, regista premio Oscar per Parasite. Durante una conferenza gli è stato chiesto quale fosse secondo lui la ragione del successo mondiale della sua opera. «Il film racconta di due famiglie contrapposte, parla dello scontro tra ricchi e poveri» ha risposto. «E questo è un tema universale, perché oggi viviamo tutti nello stesso Stato: quello del capitalismo.» In un unico Stato, su un unico continente. Benvenuti sulla Nuova Pangea.