Quali storie per la fine del mondo

MEDUSA è una newsletter bisettimanale che parla di Antropocene, dell’impronta dell’essere umano sulla Terra, di cambiamenti climatici e culturali. A chi si iscrive, ogni due mercoledì arriveranno un articolo inedito, delle brevi news e un po’ di dati per ragionare su questi temi. Una volta al mese un contenuto di MEDUSA viene ospitato anche su Not: può essere un estratto di un articolo già pubblicato sulla newsletter, una sua variazione, o un contenuto appositamente pensato per la rivista. Insomma, se ti interessa MEDUSA, la cosa migliore è iscriversi alla newsletter.

Come può la letteratura del XXI secolo affrontare i cambiamenti climatici? Avendo trovato L’arte come procedimento di Viktor Šklovskij tra i riferimenti di Letteratura e ecologia di Niccolò Scafai (Carocci, 2017), mi è venuta voglia di rileggerlo: cerchiamo di capire cosa c’entra un saggio del 1917, scritto da un ragazzo di 24 anni, con il Ph degli oceani.

L’arte come procedimento si apre speculando sul rapporto tra pensiero, immagini e poesia. Secondo Šklovskij (si dice sklòfski, con la prima s di sciarpa) esiste un concetto radicato «nella coscienza di molti», dal liceale al luminare: «l’arte è pensiero che si attua per immagini». Uno dei propulsori di questo concetto – «senza immagine non c’è arte, e in particolare poesia» – è Aleksandr Potebnja, un linguista russofono che il nostro manipola come farebbe il gatto con il topo.

Ora ci sono due minuti di teoria, uno sforzo che ci ripagherà arrivati alla fine. Secondo Potebnja e i suoi, le immagini servono a condensare «eventi e azioni eterogenee e spiegano ciò che è ignoto mediante ciò che è noto». Insomma, una certa «economia di energie mentali», commenta Šklovskij, scrivendo poi che in nome di queste teorie (da prendere come spunti di riflessione, pietre di paragone, evitando la cementificazione per farne fondamenta) sono seguite inanità aberranti, come la distinzione tra arti «immaginali» e arti «non-immaginali», da cui spunterebbero fasci d’arte che non sarebbero veri «modi di pensare». In ogni caso, anche dopo il collasso di certe teorie traballanti, secondo l’autore rimangono le rovine incrollabili da cui siamo partiti: cioè arte = pensiero x immagini, equazione che ha contribuito alla nascita di una delle più importanti esperienze letterarie del Novecento, il simbolismo russo. Perché se l’arte è pensiero per immagini, il primo passo è la creazione di simboli.

Qual è il problema? Secondo Šklovskij, se la Storia è il registro delle mutazioni, la storia della poesia dovrebbe mutare come ogni altra; invece sfogliando le pagine di questa storia le immagini non si muovono, nei secoli e nei paesi il diorama rimane sempre lo stesso. Le immagini non sono mutate; vivono sub specie aeternitatis. Non c’è originalità, creazione, tutto è ricorrenza (e pure questo, immagino, l’avete già sentito): le immagini che pensavate create da un poeta «vengono da lui impiegate così come le ha prese da altri, e quasi senza variazioni». Secondo Šklovskij in poesia «le reminiscenze di immagini preponderano sui pensieri attuati per mezzo di esse»; ci si riscalda la minestra, insomma.

Dove vuole arrivare, Šklovskij? Se si riflette sulle «leggi generali della percezione, vediamo che diventando abituali, le azioni diventano meccaniche»: tutte le nostre esperienze, se ripetute nel tempo, entrano per gradi nella sfera delle azioni che compiamo in modo «inconsciamente automatico». E qui, improvvisamente, nel saggio, interviene il diario di Tolstoj. Tolstoj parla dei gesti che ripetiamo abitualmente, inconsciamente, come – nel suo caso – spolverare un divano. L’ho spolverato? O no? Non ricordo, un’intelligenza aliena si è impossessata di me. «Se tutta la complessa vita di molti passa inconsciamente, allora è come se non ci fosse mai stata.» Astraendolo in simboli, l’oggetto ci passa vicino «come imballato, sappiamo che cosa è, per il posto che occupa, ma vediamo solo la superficie». Si inaridisce la sua percezione e la sua riproduzione: ed ecco che l’economia è massima, gli oggetti si danno per un solo tratto, quantitativamente.

Sono passati cento anni da quando Viktor Šklovskij, scrivendo di abitudine e inconscio, ha formulato una soluzione: «Così la vita scompare trasformandosi in nulla. L’automatizzazione si mangia gli oggetti, il vestito, il mobile, la moglie e la paura della guerra. […] Ed ecco che per restituire il senso della vita, per “sentire” gli oggetti, per far sì che la pietra sia di pietra, esiste ciò che si chiama arte. Scopo dell’arte è di trasmettere l’impressione dell’oggetto, come “visione” e non come “riconoscimento”; procedimento dell’arte è il procedimento dello “straniamento” degli oggetti».

Il Belomorkanal è un canale artificiale che collega il Mar Bianco al Mar Baltico. Inaugurato il 2 agosto 1933, è lungo 227 chilometri e, secondo Arcipelago Gulag, è stato costruito grazie alla morte di 250.000 prigionieri. Nel 1934, centoventi scrittori sovietici vengono invitati a navigare il canale raccogliendo testimonianze intorno alle capacità rieducative del lavoro, intorno alla gloria dell’Unione Sovietica. La propaganda ha filtrato lo scenario da morti di fame, morti di fatica, morti assiderati; il calcestruzzo è impastato di ossa. Anche se contribuirà alla stesura de Il Canale Stalin mar Bianco-Baltico, l’antologia dedicata al progetto, Viktor Šklovskij preferisce andarci da solo. Si dice che in cantiere, tra gli operai, incontrerà suo fratello, «un filologo finissimo, che aveva tradotto il De vulgari eloquentia e che ora era addetto alle mansioni di sterro» e si dice che il fratello, per proteggerlo, fingerà di non riconoscerlo.

È in questo periodo che Šklovskij – che da anni dichiara di non riconoscere più come sue le idee di straniamento e arte come visione formulate una decina di anni prima – inizia a lavorare sul Milione di Marco Polo. Il risultato è un libro denso, capace di imprigionare l’energia del Classico in uno spazio ridotto. Dopo avere letto il Marco Polo di Šklovskij ho imparato una cosa che sapevo già, ma osservandola da una nuova postazione, straniata: i popoli collaborano se sono interessati a scambiarsi cose e persone; quando questo scambio è percepito come squilibrato, si scontrano; entrambi i processi possono incidere radicalmente sulle modalità con cui raccogliamo e sfruttiamo risorse naturali in chiave energetica.

Esempio. Tornato da qualche tempo a Venezia dopo più di vent’anni, Marco Polo viene invitato a una festa di carnevale dove troverà un uomo nascosto da una maschera con le sue fattezze, che lo imita: «In tutta la Cina sono pietre nere, le scavano nelle montagne come un minerale e quelle bruciano come il legno. Il fuoco che fanno è anzi più forte di quello della legna. Se la sera si fa un bel fuoco, questo brucerà tutta la notte fino al mattino. Di legna ce n’è molta, ma le pietre bruciano meglio». La gente ride.

Non è stato semplice arrivare dall’altra parte del mondo, dove gli uomini vivono un’altra vita, mangiano altre cose, parlano altre lingue. Dove Marco Polo ha vissuto la sua vita adulta, le novità e le differenze venivano accolte con curiosità: dove è nato invece, sull’isola, gli uomini si proteggono nel giusto. Venezia non vuole sapere dove si trovino queste pietre, quanto costino al chilo, come si possano trasportare. Venezia vuole ridere, superare l’inverno mentre l’acqua corrode i palazzi, l’umidità interrompe il sonno dentro le case e il freddo uccide mescolandosi agli anni. Se i veneziani sapessero che all’origine della loro indipendenza c’è lo stesso sforzo immane che ha alterato i fiumi in Cina e poi costruito canali in URSS, se sapessero che era proprio questo sforzo ad avere donato al popolo cinese il carbone… «Che fra le loro colline giacesse un simile tesoro era cosa che non sapevano: bella roccia nera in abbondanza, diecimila carri di carbone», scrive Su Dongpo, poeta.

La letteratura ha ancora voce in capitolo: lo straniamento ci insinua nel cervello di un Khan, nello stomaco di una balena, nell’Area X.

Marco Polo conosce cinque alfabeti e lì in piedi, mescolato al pubblico del suo imitatore ascolta «immobile, ricorda l’isola di Sumatra, i rinoceronti, i branchi di balene, i libri che si stampano con una tavoletta di legno, il fuoco che senza ardere scorre per tubi di bambù e poi fiorisce con fiamme nelle saline. Gli italiani non hanno una parola per quel fuoco». Così come racconta Amitav Ghosh ne La grande cecità, mentre nell’Estremo Oriente si familiarizzava con carbone e gas naturale («il gas veniva usato non solo nei processi industriali, ma anche per cucinare e per l’illuminazione domestica, e il petrolio inserito nelle canne di bambù forniva una rudimentale forma di illuminazione trasportabile»), l’Occidente sopravviveva deforestando. Nel suo libro, Ghosh racconta di vesciche natatorie riempite di gas e poi forate per assicurare un rilascio lento di combustibile: che poi è luce, sicurezza, calore, cibo.

L’essere umano si mescola alle piante e agli animali percorrendo vie simbiotiche diventate incomprensibili, come viene raccontato nell’incipit del libro di Šklovskij: «non sono gli uomini a pungolare il bestiame: questo cammina e gli uomini lo seguono. Nel Tadzikistan, nella vallata di Lokaj, i pastori si legano tuttora a un montone per svegliarsi quando questo si alza e ricomincia a pascolare». Com’è scritto nel libro, «fine non ci fu»: i libri passano di mano in mano. Ridicolizzato in patria, grazie a Thibauld de Cepoy, ambasciatore a Venezia, il racconto di Marco Polo sborda dai confini della Serenissima per arrivare in Francia, e da lì in tutta Europa e Oriente; i planisferi iniziano a seguire la curva dei ricordi di Marco Polo, la Terra lievita e Cristoforo Colombo parte per le Indie. Un pianeta tondo, che ci circonda tutti.

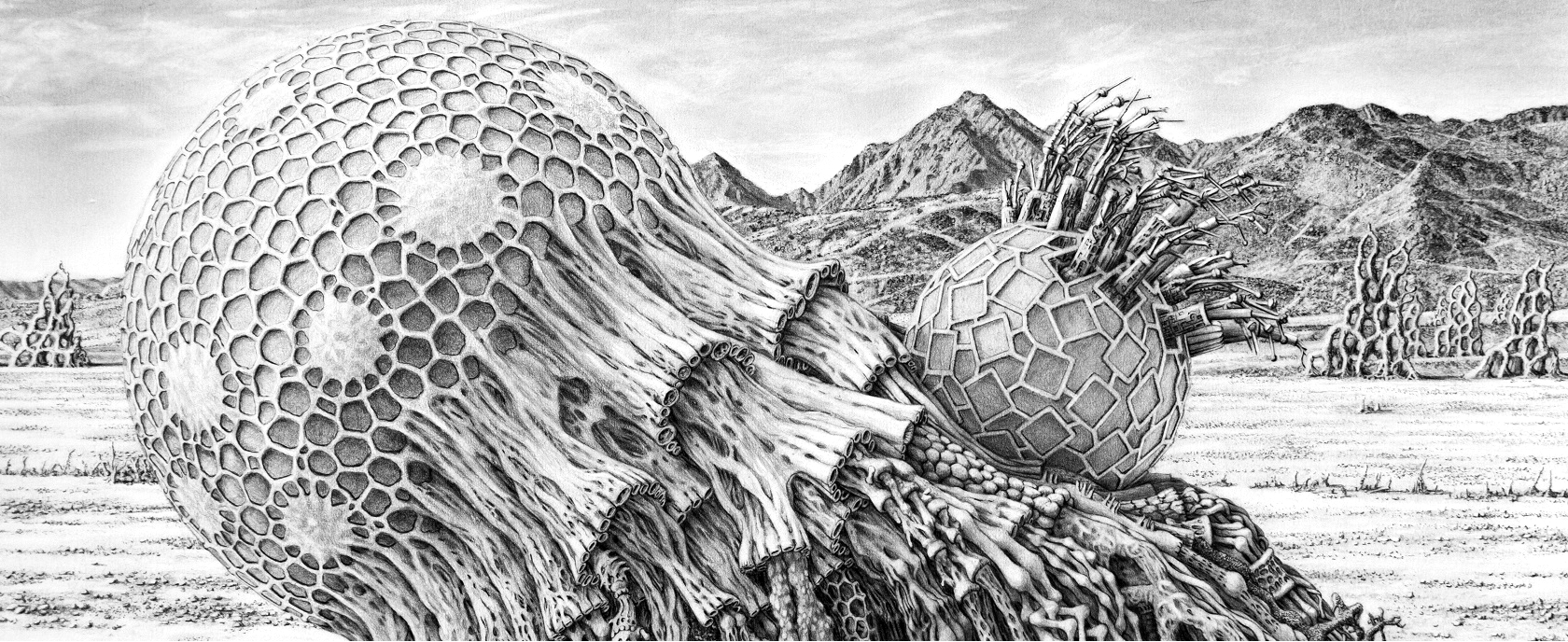

Ma cosa c’entra insomma un saggio del 1917, scritto da un ragazzo di 24 anni, con il Ph degli oceani? La letteratura ha ancora voce in capitolo: lo straniamento ci insinua nel cervello di un Khan, nello stomaco di una balena, nell’Area X. Ci porta ad attraversarli, gli oceani. La poliglossia e l’esplosione delle prospettive ereditate dal postmoderno non sono già andate a male, anche perché crescono su un terreno già dissodato: chiamiamolo oggi post-esotico, chiamiamolo weird, la terra è quella, pensieri per immagini. «Se si ritiene ovvio che l’uomo si diletti della sua fantasia, si tenga presente che tale fantasia non è come una immagine dipinta o un modello plastico, ma una figurazione complessa composta di parti eterogenee: parole e immagini». E alla terra torna la conclusione del ragionamento di Wittgenstein: «dobbiamo dissodare l’intero linguaggio».

L’opera deve muovere dalla visione al riconoscimento. Se ci segui dall’inizio, sai che è tutto quello che stiamo provando a fare con MEDUSA: letteratura e scienza sono dei simboli che appiccichiamo su oggetti troppo complessi. Lo straniamento, dopotutto, è la cifra e l’unico senso degli indovinelli. Insomma, che cos’è che è tondo e ci circonda tutti, e più si scalda meno si respira? No davvero, che cos’è?