Il viscido, l’informe e il comune

Pubblichiamo un estratto dal libro Divenire invertebrato, edito da Ombre Corte. Ringraziamo l’editore e gli autori per la disponibilità.

Tutti i movimenti dinamici hanno il loro fondamento ultimo nel soggetto della natura stessa, cioè nelle forze di cui il mondo visibile è la semplice impalcatura.

Frederich W. J. Schelling, Le età del mondo

Il giorno in cui l’essere umano riuscisse a comportarsi come i fenomeni privi di intenzione – dato che ogni intenzione a livello dell’essere umano obbedisce sempre alla sua conservazione, alla sua durata – quel giorno una creatura nuova manifesterebbe l’integrità dell’esistenza.

Pierre Klossowski, Nietzsche e il circolo vizioso

C’è qui un’orribile scoperta, quella della carne che non si vede mai, il fondo delle cose, il rovescio della faccia, del viso, gli spurghi per eccellenza, la carne da cui viene tutto, nel più profondo del mistero, la carne in quanto sofferenza informe, in quanto la sua forma è per se stessa qualcosa che provoca angoscia. Visione di angoscia, identificazione di angoscia, ultima rivelazione del tu sei questo – Tu sei questa cosa che è la più lontana da te, la più informe.

Jacques Lacan, Il Seminario, Libro II

Sono in agonia: voglio la mescolanza variopinta, confusa e misteriosa della natura.

Clarice Lispector, Un soffio di vita

Immagino queste creature piene di tentacoli, antenne, dita, cavi, code a frusta, zampe da ragno e chiome arruffate. Le creature ctonie sguazzano nell’humus multispecie, ma non vogliono avere nulla a che fare con l’Homo che se ne sta lì a scrutare il cielo.

Donna J. Haraway, Chthulucene

Il riconoscimento dell’animalità come altro-da-noi e al contempo come altro-con-noi e altro-in-noi – ossia, l’animalità non come semplice differenza da cui l’Uomo può ergersi fallicamente, ma come insieme di terrestri attraversati, in un gioioso fallimento, dalla vita/morte che accomuna – ci apre gli occhi sugli animali in carne e ossa, sulle moltitudini di esistenze degne di lutto, moltitudini sterminate che eccedono – e di molto – l’umano. L’incontro con l’altro-da-noi che è con-in-noi (e, spettralmente, tra-noi) è un evento devastante e sconvolgente poiché ci interpella fin dentro le viscere più intime di ciò che chiamiamo respons-abilità, capacità di rispondere e capacità di lasciar rispondere, che richiede, da tempo e con sempre maggior forza, di sottrarre le/gli altr* alla categoria dell’Altro (grande o piccolo, non importa), anticamera per il loro inaudito sfruttamento e la loro ininterrotta messa a morte non criminale.

Questo riconoscimento – weird ed eerie, strano e inquietante, direbbe Fisher – porta a galla l’oscenità del quotidiano, del normale, del solito: della struttura sacrificale della nostra società, della malvagità del banale. È l’emersione del sangue che scorre nelle vene delle tavole imbandite, nella pelle che marcisce sotto i tacchi o sopra le spalle, nei nervi scoperti delle pillole che dovrebbero renderci invulnerabili alla malattia, nel sudore angosciato di divertimenti da piccolo mondo antico; in breve, nella carne delle nostre gioie più ordinarie, delle felicità delle buone cose di pessimo gusto. Spesso questa emersione viene catalizzata da esternazioni viscerali, disarticolate e talvolta veicolate da un apparato di intrattenimento ambiguo, disgustoso e volgare, ma nonostante questo sono tali da convincerci della necessità di cambiare la nostra vita, in un esercizio ascetico e atletico di rimodellamento del sé-con-altr* proposto da pensatori, per altro molto distanti tra loro se non per la comune parentela con Nietzsche, quali Foucault e Sloterdijk. E poco conta che l’innesco antispecista sia causato dalla lacrimosità goth degli Smiths (Meat Is Murder; Barbarism Begins at Home), da documentari «emozionali» ma di dubbio valore teorico ed estetico come Earthlings e Cowspiracy o dalle urla di gruppi hardcore discutibili, quali gli Youth of Today o gli Extreme Noise Terror («450 millions animal are murdered in britain every year / To be shoved down your throat and shat out of your arse […] Murdaaaargh»), la scoperta pre-critica e pre-razionale del dolore e dell’inferno animale nella nostra società spalanca le porte a epifanie in grado di mettere l’intero mondeggiare dell’Uomo sotto processo e di teletrasportare il soggetto di questa scoperta in territori alieni e per la gran parte ancora inesplorati. Spesso, però, la risposta al cumulo di cadaveri che sale fino al cielo è ancora troppo umana: l’intera umanità – nessuno escluso, incluso chi combatte per cambiare lo stato di cose esistente – si trasforma in un orrore che non ha mai avuto la decenza di auto-estinguersi, mettendoci davanti a deserti di misantropia e di disumanità. Di fronte a un sentimento tanto deleterio e annichilente, è triste scoprire che anche il pensiero critico e l’attivismo radicale, quel pensiero e quell’attivismo che non dovrebbero distogliere lo sguardo dall’orrore in cui gli animali sono quotidianamente immersi al fine di poter articolare nuovi piaceri, nuovi mondi e nuovi incontri, si siano dimostrati totalmente disinteressati alla condizione dei non umani oppure trasmettano un olezzo stantio, intrappolati come sono in posizioni che sarebbe eufemistico definire sterili.

«450 millions animal are murdered in britain every year / To be shoved down your throat and shat out of your arse […] Murdaaaargh»

La «questione animale» – quell’enorme questione tuttora irrisolta che ci interroga sulla prerogativa che noi, animali umani, ci siamo arrogantemente auto-assegnati di decidere lo statuto ontologico, politico ed etico degli animali non umani – non ha mai smesso di oscillare, noiosamente e prevedibilmente, fra due poli opposti che, seppur inconsapevolmente, si sono sempre sostenuti a vicenda sul piano teorico e nella loro più completa incapacità di incidere sulla realtà.

Da un lato, l’approccio più classico e, bisogna dirlo subito, tuttora egemonico, inaugurato dall’utilitarismo di Peter Singer e dal giusnaturalismo di Tom Regan. Apparentemente caratterizzati da visioni molto distanti, i due padri dell’antispecismo affrontano la questione animale assumendo posture limitrofe: l’umano resta il paradigma di riferimento, la differenza animale è stemperata e tutto il vivente viene assimilato a un universale astratto (e pluribus unum, nella migliore tradizione kantiana). Dall’altro lato, l’approccio più eterodosso, che coalizza una congerie variopinta di pensatori e pensatrici della pseudo-archè e di attivist* religiosamente devot* a una purezza identitaria da arca di Noè, che invece afferma il principio secondo cui agli animali non umani vada accordata considerazione in quanto essenzialmente diversi dall’umano e a questo irriducibili. Gli animali non umani, in altre parole, sono esseri che abitano una sfera di alterità inattingibile (in genere riassunta con il termine numinoso e normalizzante di «Natura») e proprio per questo devono essere aiutati (da chi, poi?) a evitare ogni contatto con la nostra specie pena l’essere pervertiti dal tocco luciferino dell’Umano. Un Umano che vive in una condizione postlapsaria secolarizzata dal momento in cui si è peccaminosamente allontanato dalla sua «Natura Autentica» per sostituirla con un’asfittica «seconda natura», artificiale, protesica e, quindi, per chi aderisce a questa visione del mondo, mortifera.

Entrambe queste posizioni, spesso espresse in forma tanto imprecisa quanto dogmatica, sopravvivono grazie a una serie di (modesti) vantaggi argomentativi, che consentono a molt* attivist* di giustificare la non liceità dello sfruttamento e della messa a morte degli animali in un mondo le cui fondamenta sono costruite con il sangue, il sudore e le carcasse di questi altr*, e tuttora misconosciut*, dannati della Terra. Nondimeno, queste posizioni sono, a nostro avviso, entrambe insostenibili, non fosse altro perché sopprimono qualsiasi forma di fantasia teorica/pratica che, invece, dovrebbe permeare questo dibattito da cima a fondo, dal momento che quello che si sta provando a mettere in stato di arresto è, né più né meno, l’intero impianto ontologico, assiologico, epistemologico, politico, sociale e simbolico dell’umano. Al contrario, le posizioni che abbiamo velocemente tratteggiato sono vecchie, ingombranti e inservibili per affrontare le interpellazioni poste da* non/in/extra/uman*. Come direbbe Haraway, le posizioni che dominano il dibattito antispecista sono impensabili, nel senso che bloccano il pensiero, lo fanno girare a vuoto, sottraendogli la capacità di inserirsi produttivamente nei rizomi delle alleanze multispecie.

Se passata al vaglio del pensiero critico, la prima posizione, che potremmo definire «assimilazionista», presenta almeno due accidenti endemici intimamente connessi fra loro. In primo luogo, pecca, seppur in maniera perlopiù inconsapevole, di antropocentrismo. La considerazione degli animali non umani è ridotta a mera questione di somiglianza: gli animali non umani sono degni di considerazione perché simili a noi – dal che si deduce, anche se passa sottotraccia, che chi non ci assomiglia non può rivendicare alcuna pretesa di riconoscimento. Nulla di più lontano da una visione etica, se vogliamo seguire le tracce di pensatrici/pensatori quali Lévinas, Jankélévitch, Weil, Derrida o Butler, per citarne solo alcun*. Di più: nonostante cerchi di caratterizzarsi per il suo rigore argomentativo, questa proposta lascia imprecisati, tra le altre cose, quale sia lo statuto di tale somiglianza e quali siano i parametri che la definiscono, nel momento stesso in cui dichiara implicitamente che, di fatto, è ancora l’Uomo a decidere quali viventi superino o meno la soglia che separa il sufficientemente simile dall’insufficientemente simile (a noi). In tal modo l’incontro, radicale e sconvolgente, con la vita/morte e la sofferenza/gioia non umane viene trasformato in metro di misura per il comportamento morale del buon cittadino e l’in/umanità del non umano catturata, nella forma della svalutazione, dentro il Giudizio di Dio e dell’Uomo (o, a seconda dell’orientamento religioso, dell’Uomo-Dio o del Dio-Uomo).

Deviazioni, aberrazioni e stranezze, benigne o maligne che siano, vengono escluse a priori con lo stesso gesto con cui si procede all’inclusione dentro la sfera dell’umano di una classe estremamente ristretta di pet, nel cui volto non facciamo fatica a specchiarci e a vedervi riflesso il nostro.

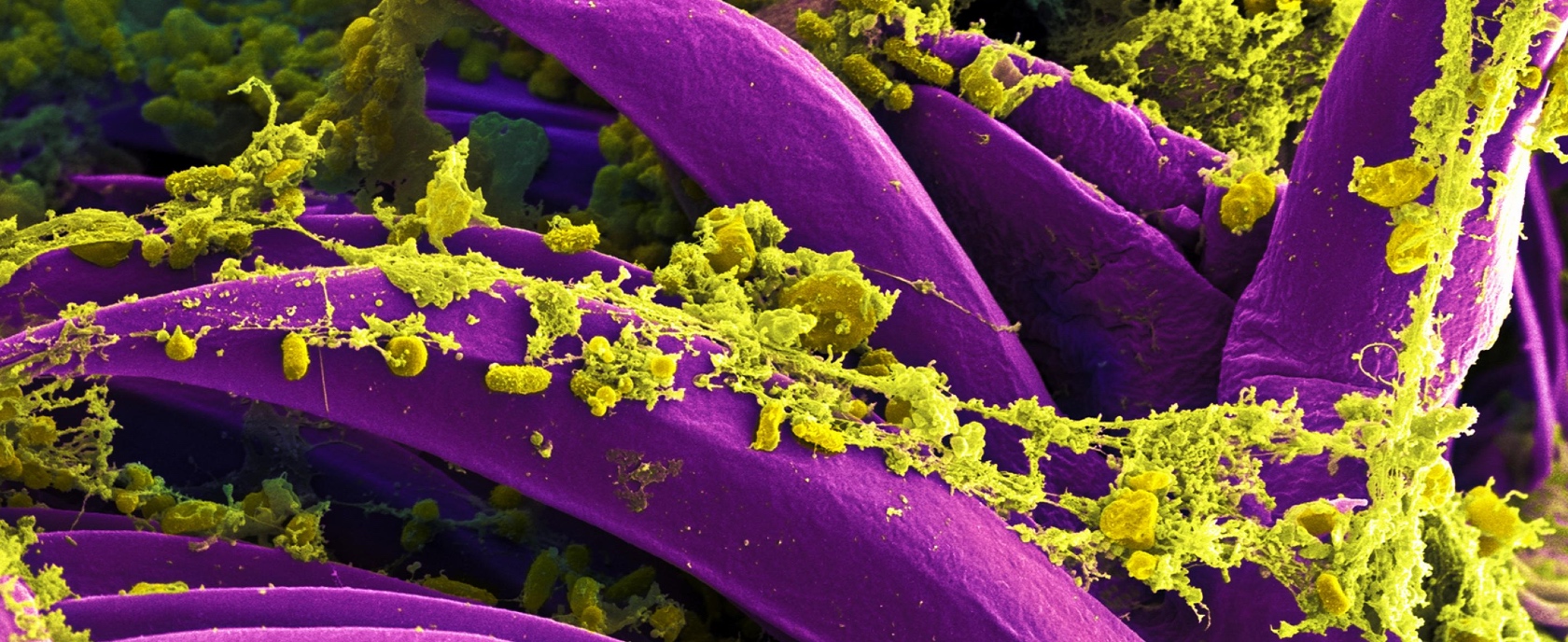

Da questa riduzione del non/in/extra/umano al troppo-umano discende, quasi geometricamente, il secondo limite della proposta assimilazionista: la domesticazione e il contenimento delle alterità non umane. Se i soggetti degni di considerazione devono necessariamente essere in qualche modo simili a noi per poter giustificare l’afflato della nostra caritatevole e paternalistica pietà, le alterità «accettabili» sono quelle che possono essere facilmente colonizzate e normalizzate, o meglio, che la Ragione potrà progressivamente includere nella comfort zone dell’umano, seguendo pedissequamente una sorta di algoritmo automatico. Deviazioni, aberrazioni e stranezze, benigne o maligne che siano, vengono escluse a priori con lo stesso gesto con cui si procede all’inclusione dentro la sfera dell’umano di una classe estremamente ristretta di pet, nel cui volto non facciamo fatica a specchiarci e a vedervi riflesso il nostro. Non a caso l’attivismo animalista mainstream ha privilegiato come mascotte delle proprie lotte le grandi scimmie, i cuccioli di cane e comunque sempre mammiferi o vertebrati che, in un modo o nell’altro, sentiamo affini. Nessuna squama, nessuna vena ricolma di sangue gelido, nessun tentacolo, nessun essere strisciante, umido e invertebrato entra nel paradiso di questa visione, il cui motto non può che essere l’intramontabile Ama il prossimo tuo come te stesso.

Contro questa linea teorica si staglia la seconda opzione la cui argomentazione fa leva, come detto, sulla tesi secondo cui dovremmo accordare considerazione ai non umani proprio perché non sono umani, perché non hanno nulla a che vedere con noi. Gli animali non umani appartengono alla Natura, un reame che – per ragioni che, nonostante il passare degli anni, continuano a restare oscure – è a noi inaccessibile da sempre o almeno da un certo punto in poi, quando – per ragioni altrettanto poco chiare – saremmo precipitati nel peccato della tecnica, dell’artificio e della protesi, cedendo alle tentazioni di una creatura viscida, strisciante e «monotentacolare», il cui unico scopo sarebbe stato quello di negarci i piaceri del resort all-inclusive noto come Il Giardino dell’Eden. A ciò si aggiunga che i sostenitori di questa tesi sono un gruppo estremamente eterogeneo che va dagli anarco-primitivisti agli eco-fascisti dell’alt-right contemporanea, il cui motto è, per usare le parole di Lacan, «Il prossimo è un essere cattivo» che «abita anche in me».

I limiti che rinveniamo in questa proposta, che chiameremo animal-straight, sono speculari a quelli della visione classico-maggioritaria. Anzi, ci verrebbe da dire che i limiti di questa proposta costituiscono il negativo dialettico di quelli della precedente: la prospettiva animal-straight, nel momento stesso in cui la contraddice, completa quella assimilazionista, istaurando con quest’ultima una sorta di segreta complicità. In primo luogo, la scolastica animal-straight pecca di un eccesso di antropodecentrismo. Difendendo l’idea secondo cui gli animali umani costituirebbero un’entità totalmente distinta e chiaramente distinguibile dal resto del vivente, la Natura viene pensata come un’entità aliena. L’antropodecentrismo è, insomma, la continuazione dell’abisso heideggeriano con altri mezzi. Se l’antropocentrismo assimilazionista riduce qualsiasi vivente all’esperienza umana (per includerlo nella nostra sfera di controllo coloniale o per escluderlo senza possibilità di redenzione nella categoria dell’abietto), creando un vero e proprio appiattimento delle possibilità espressive della natura in/umana, l’antropodecentrismo animal-straight ci rinchiude nella discomfort zone di una serra, soffocante e claustrofobica, climatizzata dalla colpa e dal peccato. Anche la più remota possibilità di instaurare una qualsiasi forma di comunità aperta con l’in/umano ci viene preclusa dal collasso dell’esistente in due comunità reazionariamente chiuse su se stesse.

L’antropodecentrismo, come mostrato l’antropocentrismo assimilazionista, non è senza conseguenze. Se nel caso dell’assimilazionismo le/i viventi rimanevano paralizzat* all’interno delle nostre anguste categorie, qui vengono congelat* dentro un «Madonna/Whore Complex». Questa espressione traduce brillantemente la mentalità eteropatriarcale secondo cui le donne sarebbero o madonnine infilzate, caste, materne e verginali, o prostitute penetrabili, traditrici, infide e volgari. Questa variante della triangolazione edipica, dei «segretucci edipici», direbbe il mostro bicefalo Deleuze/Guattari, costringe le donne a essere madri o puttane. La stessa cosa accade quando si distingue l’umanità dalla Natura. Da un lato (a sinistra), con un gesto che tanto ricorda quello divino del giorno del Giudizio, viene infatti disposta l’umanità, malvagia, spietata, traditrice, predatrice e orrenda, e dall’altro (a destra) la natura, buona, pura, autentica e, spesso, codificata come materna. In breve, parola di Timothy Morton, «mettere una cosa chiamata Natura su un piedistallo e venerarla da lontano ha lo stesso effetto che il patriarcato ha sulla figura della Donna. È una forma paradossale di ammirazione sadica».

E così, ciò che sembrava collocarsi agli estremi comincia pericolosamente a entrare in contatto: che lo Spirito amplifichi l’umano secondo algoritmi automatici o che lo condanni senza appello alla dannazione eterna, il risultato è lo stesso: nessuna azione politica degna di questo nome è possibile. Le narrazioni dominanti – tumescenti o detumescenti – forcludono qualsiasi possibilità di riconoscimento della faglia transpersonale, impersonale e comune (l’opposto di eccezionale, da sempre sinonimo di Umano) che taglia trasversalmente i corpi sensuali e desideranti, riconoscimento che permetterebbe di ricomporli, di ricucirli, in storie dalle trame più benigne e più rigeneranti di quelle che oggi abbiamo a disposizione.

Il prezzo che non siamo disposti a pagare è quello della scissione. La «nostra» natura aliena non comporta una divisione tanto radicale da renderci un’aberrazione recisa dalla rete della vita/morte.

Se la fallacia animal-straight ha un pregio (confermando, con tutto un altro senso, l’adagio secondo cui, quando si assopisce, la ragione tentennante è in grado di generare mostri), questo è quello di metterci nella condizione di poter immaginare una natura aliena, un’animalità in/umana, che, mostrandoci, dopo millenni di addomesticamento simbolico e materiale, zanne e artigli, squame e organi genitali multipli e indistinti, illeggibili ghirigori di inchiostro e assenza di vertebre, ci fa prendere le distanze dalle nostre favole e dai nostri calcoli, ridonandoci il gusto di transitare attraverso le tassonomie e il piacere di sopravvivere nei terrains vagues che si aprono tra binarismi e dicotomie. Immaginare un vivente in grado di esprimere una non/in/extra/umanità compiuta, virulenta, oscura e distinta è, infatti, parte integrante del nostro progetto a favore di un antispecismo che non si metta sulle tracce dell’Altro, buono o cattivo che sia, per ridurlo al Sé o per ridurre il sé, ma che si lascia tracciare dal movimento in/finito e immanente dell’alienazione, in una logica dis/giuntiva dei sensi, in un cogito che non fa ritorno dal suo momento di follia, in una dialettica che non (si) rinchiude nella sintesi. Con una formula derridiana: «La mancanza di sistema non è una mancanza». Senza però dimenticare le oscene sofferenze a cui gli animali sono sottoposti – averle tolte dall’invisibilità è il pregio dell’approccio assimilazionista –, sofferenze che intendiamo porre ancora di più in primo piano, spostando la loro risoluzione dal dominio delle scelte morali individuali a quello della scena necessariamente collettiva della politica radicale.

Il prezzo che non siamo disposti a pagare è quello della scissione. La «nostra» natura aliena non comporta una divisione tanto radicale da renderci un’aberrazione recisa dalla rete della vita/morte. Anche solo alla luce del darwinismo più becero, questa scissione, che ci rinchiude nelle stanze strette della nostra specie, poco conta se culturalmente buona o naturalmente cattiva, non è sostenibile. Dovremmo sapere, infatti, che quello che, con poco acume e tanta arroganza, chiamiamo «la nostra specie» altro non è che una fra le tante contrazioni aggroviglianti e vischiose della materia, un sussulto transitorio della storia in/naturale, una delle molteplici «forme-di-vita/morte» tra le miriadi che l’hanno preceduta, che la seguiranno e che la circondano. L’idea, tanto diffusa quanto impensabile, che l’umanità sia eccezionale è un funesto ed esiziale delirio allucinatorio da cui intendiamo prendere congedo – presto e risolutamente.

Un esempio più che mai attuale e istruttivo della retorica eccezionalista è quello che orbita attorno alla crisi ecologica in atto. Secondo un discorso ormai ampiamente maggioritario, così maggioritario da aver perso ogni mordente, l’eccezionalismo umano è più che mai evidente nel fatto che l’universale astratto «Umanità» sarebbe diventato, dopo la rivoluzione industriale, una forza geofisica incontrastabile e incontenibile, una forza che alimenta l’incessante distruzione del pianeta ai tempi dell’Antropocene. Se, però, ci prendessimo la briga di analizzare i modi in cui la vita/morte, umana e non, ha modificato il pianeta, scopriremmo che tutte le forme-di-vita/morte sono prese dentro un gigantesco processo di terraforming che producono e che le produce. Alberi, coralli, microrganismi, insetti, funghi, alghe e animali di ogni genere e specie hanno modificato l’ambiente terrestre in maniera quantitativamente non comparabile alla nostra, ma qualitativamente non così diversa. La specie umana ha sì parassitato il pianeta, come elegantemente narrato tra le/gli altr* da Michel Serres, ma in maniera ontologicamente non differente da quella messa in atto dal resto del vivente. In questo senso, non si può che concordare con le parole del Comitato Invisibile, allorquando afferma che «al limite della sua demenza, l’Uomo si è addirittura proclamato ‘forza geologica’, al punto da dare il nome della propria specie a un’intera fase della vita del pianeta: si è messo a parlare di ‘Antropocene’». E un discorso analogo vale anche per il termine «Capitalocene», termine che, in qualche modo confermando l’avvenuta introiezione del mantra thatcheriano «There Is No Alternative», trasferisce al Capitale (cioè a qualcosa di ancora umano) la forza divina che fu di Anthropos, relegando le/gli altr* viventi mortali al ruolo di risorse/merci/beni di consumo/oggetti, al ruolo di fondali di scena in una rappresentazione che resta esclusivamente «cosa nostra» e alla quale sarebbero incapaci di opporre anche la più modesta resistenza. Il che, ovviamente, non significa sminuire la responsabilità umana e capitalista nei confronti di un pianeta che versa in condizioni terminali; al contrario, infliggendo un’ulteriore ferita al costato del nostro orgoglio di specie, questa presa di posizione critica dà ossigeno a una respons-abilità transpecifica che, come già sottolineato, può smarcarci dall’impotenza spoliticizzante del catastrofismo apocalittico («Agire non ha senso perché ormai il disastro è irreversibile») o del tecno-imperialismo integrato e integralista («Rilassati, di te non c’è bisogno, i tecnici troveranno la soluzione buona e giusta»).

Come superare tutti questi chiasmi letali? Come divincolarsi dagli aut aut universalizzanti in stile «o con l’Occidente o con la Jihad»?La risposta, ovviamente, non è affatto semplice e, probabilmente, eccede di gran lunga sia le nostre personali capacità sia le idee che attraversano questa antologia che, però, crediamo possa delineare linee di fuga intensive dentro le aporie con cui il mondo non/in/extra/umano è stato pensato e agito, una via minoritaria, sviluppatasi senza progetto, in maniera disorganica e imprevista dal fondo della filosofia post-continentale. Chiamiamo antispecismo viscido questa linea di fuga. Con questa espressione non intendiamo aggiungere un altro antispecismo ai già troppi esistenti – soprattutto in Italia. Al contrario, intendiamo pro/muovere una visione antispecista, ancora in fieri, capace di trarre ispirazione da alcune fra le più vitali e vivaci correnti del pensiero critico contemporaneo, dal realismo speculativo alle teorie materialiste derivate dal decostruzionismo derridiano, dal multiculturalismo prospettivista alle ontologie immanentiste di stampo deleuziano o laruelliano. Una visione antispecista così viscida da esondare oltre gli ancora troppo angusti confini disciplinari degli Animal Studies – e dei Critical Animal Studies – in direzione di un rinnovato ri/conoscimento de* viventi sensuali/mortali. In altre parole, l’antispecismo viscido dovrebbe comprendersi, ed essere compreso, come il precipitato di un ininterrotto susseguirsi di alienazioni produttive senza origine né compimento.

Proprio perché si tratta di un precipitato di un processo intrinsecamente aperto, la materia che compone l’«invenzione» in cui state per imbattervi è tutto fuorché unitaria o solida. Si tratta invece di un patchwork di corpi concettuali eterogenei e non unificabili e il nostro lavoro di ri/taglio non ha la presunzione di poterli appiattire dentro un’unica categoria. Proviamo disgusto all’idea di vedere le poche voci ancora critiche del panorama contemporaneo ridotte a una sola e tirannica parola d’ordine – non attribuiteci questa smania, per favore. L’antispecismo viscido è un gioco serio, è il nostro rifiuto di prendere parte al continuo rigurgito di abitudini discorsive noiose e di passioni tristi, un nome pulp, un’auto-parodia, un dibattito mai cominciato, ma che prosegue da tempo e che si compirà nel tempo solo se sarà in grado di rimanere incompiuto. Perturbante e interminabile, direbbe Freud.

Nondimeno, un filo conduttore percorre i testi che vi accingete a leggere. Anzi, i fili conduttori sono almeno due in questa antologia programmaticamente queer.

Il primo è il metodo. Tutti i testi con cui abbiamo provato a disegnare una prima traccia del «reale/simbolico/immaginario» dell’antispecismo viscido sono strutturalmente ibridi. Piuttosto che scegliere se presentarsi nella forma vertebrata di un saggio scientifico, un racconto pop, un elzeviro erudito o una fiction, questi testi hanno scelto di disertare le categorie dei canoni tradizionali (papà, mamma e bambino) e di essere, e di non essere, un po’ tutte queste cose insieme, degli invertebrati insomma, con tutta la loro proverbiale flessibilità metamorfica e tra(n)sformativa. I testi mischiati nella nostra sporta riciclata mischiano il rigore scientifico con la speculazione selvaggia, il rigore ontologico con la fantascienza di serie B, una radicale critica sociale con materiali culturali ultra-bassi. In questo senso, quindi, sono metodologicamente viscidi perché sfuggono alla presa della buona letteratura, per abbracciare, senza scarti e senza resti, i resti e gli scarti di quello che un tempo fu l’Umano. In breve, questi testi agiscono un materialismo basso, nel senso batailliano del termine, cercando di aderire il più possibile al torbido (im)mondeggiare del pianeta che, secondo Thacker, semplicemente ci ignora.

Il secondo è il discorso. C’è, infatti, una continuità tematica tra i testi raccolti che ci pare metta in pratica quella che Deleuze definì misosofia, l’odio primigenio e costitutivo di ogni pensiero sinceramente speculativo per il luminoso, l’alto e l’etereo. Piuttosto che concentrarsi sui cieli immacolati delle Idee, questi saggi preferiscono far emergere l’abbietto, il mostruoso, il corporeo e il terrestre, l’humus e il compost, quanto di ri/voltante serpeggia nella natura, non per emettere sentenze o per esibirne sensazionalisticamente la queerness, ma per contribuire a far sopravviverela sua potenza di sovversione e la sua potenzialità di fuga dalle secche di un mondo ogni giorno sempre più inaccettabile. Questi testi fanno emergere l’umido viscidume del vivente (i rettili, i mostri partoriti dalla nostra testa, gli insetti, le zanne ricoperte di bava, le squame rilucenti, una fitta moltitudine di genitali ectopici…) per consegnarci a una natura radicalmente aliena, ma a cui partecipiamo con passione e senza scarto, soprattutto nella gioia incontenibile che percepisce il senso di una libertà condivisa, allo zenith della dépense, della disseminazione, della catarsi, dentro le beanze del reale e del godimento. Questa psicoanalisi della natura, che fa ritornare il rimosso dell’im/mondo, secerne vie di fuga e indica in direzione della Cosa che, come nel film di Carpenter, riposa in/tra noi, l’animale che dunque siamo.

«il comunismo ha come trascendentale la storia, come soggetto la classe e come lessico l’economia»

Questa antologia, allora, vuole essere una presa di posizione a favore dell’infero informe contro l’iperuranio delle forme celesti, l’inizio di una filosofia dell’animalità che renda, allo stesso tempo e nel medesimo spazio, alien* sia la natura sia «noi stess*», in un movimento che non potrà che travolgere anche la barriera tra animato e inanimato. Al proposito basterà ricordare che nei giorni in cui stavamo scrivendo questa introduzione è tornato sotto i riflettori dei media, pur essendo noto da tempo, un essere bizzarro denominato dagli scienziati Physarum polycephalum. Blob – questo il nomignolo pop della strana creatura – è melmos*, unicellulare e giallastr*, ha 500 milioni di anni, né animale, né fungo, né vegetale, ha attraversato l’intera tassonomia per essere poi assegnat* al regno dei mixomiceti, è microscopic* ma può raggiungere i 10 metri di lunghezza, è senza cervello ma dotato di memoria e della capacità di eseguire azioni complesse, è senza bocca e stomaco ma ciononostante si alimenta, è in grado di spostarsi pur non avendo ali o zampe, se sezionat* si rigenera in pochi minuti, ha 720 sessi diversi ed è immortale. E a proposito di psicanalisi della natura, quanto assomiglia questa creatura alla lamella in/umana di Lacan!

«La lamella è qualcosa di extrapiatto, che si sposta come l’ameba. Soltanto è un po’ più complicata. Ma passa dappertutto. E, dato che è qualcosa […] che ha rapporto con ciò che l’essere sessuato perde nella sessualità [,] è, come l’ameba rispetto agli esseri sessuati, immortale. Poiché sopravvive a qualsiasi divisione e poiché sussiste a qualsiasi intervento scissiparo. E corre.»

Piuttosto che considerare la questione animale come un’amministrazione burocratica della sofferenza/gioia e della vita/morte altrui, un esercizio di riduzione del molteplice all’Uno e un tentativo di separarci completamente dal resto del vivente sensuale/mortale, la nostra raccolta è un reweirding, e non un rewilding, della questione animale, attraverso cui immaginare una comunità inconfessabile e inoperosa con l’altrimenti-che-umano che non s/cacci lo strano, l’aberrante e il particolare. Utilizzando i mezzi che la «nostra» cultura ci mette a disposizione, questa antologia cerca di praticare un materialismo desiderante la cui unica ingiunzione è il motto: (si) ama ciò che (si) è informe. Un materialismo che riconosca le relazioni situate, correlate, aggrovigliate e intra-agenti tramite cui le singolarità/ecceità si formano, entrano in contatto, si infettano e si trasformano, si moltiplicano per contagio e non per fecondazione; un materialismo che superi la staticità delle politiche delle intersezioni verso la différance di una politica degli avviluppamenti, delle piegature, dei ripiegamenti per tornare ad assaltare il cielo. Un materialismo strano e inquietante, la cui Stimmung, un misto di fascinazione e terrore, è restituita da questo passaggio in cui un filosofo e un polpo si incontrano sottacqua:

«Mi fermo davanti alla sua casa e ci guardiamo. Questo è piccolo, più o meno delle dimensioni di una palla da tennis. Protendo una mano e allungo un dito, ed ecco che lentamente un suo braccio si srotola e viene a toccarmi. Le ventose mi si attaccano alla pelle, la sua presa è di una forza sconcertante. Una volta attaccate le ventose, mi abbraccia il dito attirandomi delicatamente verso l’interno. Il braccio è zeppo di sensori, centinaia su ognuna delle ventose, che sono decine. Mentre attira a sé il mio dito, lo assaggia. Pieno com’è di neuroni, il braccio è un crogiolo di attività nervosa. Dietro di esso, per tutto il tempo, i grandi occhi rotondi continuano a fissarmi.»

Roberto Esposito ha scritto che «il comunismo ha come trascendentale la storia, come soggetto la classe e come lessico l’economia» e che «il nazismo ha come trascendentale la vita, come soggetto la razza e come lessico la biologia». Ci pare che l’antispecismo, in tutti i modi in cui si è declinato fino a oggi, abbia oscillato tra questi due poli. Con questa affermazione non intendiamo ovviamente sostenere che le prospettive antispeciste maggioritarie siano equiparabili al comunismo o al nazismo ma che portino in sé (e per sé!) connotazioni falsamente emancipative o tragicamente reazionarie. Parafrasando Esposito, potremmo infatti affermare che l’assimilazionismo ha come trascendentale l’Uomo, come soggetto la specie e come lessico il diritto e che l’animal-straight ha come trascendentale la Natura, come soggetto l’ecologia omeostatica e come lessico la Legge. Ed entrambi questi ampi coacervi antispecisti hanno riconosciuto i loro animali di Stato nei vertebrati delle altezze, primi tra tutti la Grande Scimmia e il Selvatico Ultra-Originario. L’antispecismo che qui proviamo a in/seguire abbandona i sostantivi per aggettivarsi: come trascendentale ha il comune, come soggetto il viscido e come lessico l’informe. E, pur senza dimenticare i mammiferi (come faremmo senza le talpe marxiane, le gatte derridiane, i topi kafkiani, le pecore dickiane…?), i suoi «animali» sono invertebrati o esseri demoniaci delle superfici: simbionti, pulci, zecche, blatte, scarafaggi, millepiedi, anemoni di mare, cefalopodi, kraken, shoggoth, dinoflagellati, stelle marine, tenie, serpenti, mostri della laguna nera, sciami, mute, branchi, che fanno e disfano alleanze, che pullulano, che infettano, che (si) trasformano. Vespeorchidee, carne con/divisa, assemblaggi di assemblaggi di assemblaggi. Viscidi, informi, comuni.

L’infezione planetaria causata dal Covid-19 non è né naturale né culturale, ma naturalculturale.

Post scriptum

Durante la fase di revisione di questo libro è scoppiata la pandemia di Covid-19, pandemia che si sta manifestando con particolare intensità in Lombardia, la regione in cui viviamo. In questo momento, proprio perché in piena evoluzione, nessun* può dire con una qualche pretesa di credibilità (a parte i pensatori critici e i sedicenti esperti) se, quando e come questa crisi (più che) sanitaria terminerà.

Alcune considerazioni, però, si possono già avanzare, senza timore di essere smentiti in futuro:

a) L’infezione planetaria causata dal Covid-19 non è né naturale né culturale, ma naturalculturale. La diffusione pandemica di questo agente patogeno, infatti, non è legata solo alle caratteristiche biologiche del virus e dell’ospite ma anche, e soprattutto, a ciò potrebbe essere riassunto con i termini accelerazione, globalizzazione e capitalismo (con le loro modalità di produzione e distribuzione delle merci e con la loro ideologia del progresso infinito);

b) La Terra può continuare a vivere/morire senza di noi – è già accaduto e certamente accadrà in futuro. Homo sapiens non è l’apice della creazione, il mondo non gli è asservito né costruito a sua immagine e somiglianza e neppure ordinato, razionale e immutabile. Homo sapiens, nonostante quello che ha creduto fino a poco tempo fa, non è una specie invulnerabile, in cima alla catena alimentare e alla scala naturae;

c) A differenza di quanto comunemente si crede, le relazioni sono ontologicamente e materialmente più rilevanti degli “individui”; che ci piaccia o meno, siamo attraversat* da una faglia transpersonale di vita qualunque che ci espone all’altro-da-noi che è sempre anche altro-con-noi e altro-in-noi;

d) Il capitalismo non è un sistema sociale eterno e insuperabile: certo, avremmo voluto che questo accadesse in altre circostanze, in circostanze più gioiose e produttive, ma ora riusciamo almeno a immaginarne la fine – il che non esclude che l’attuale sistema sociale possa evolvere in direzione di distopie ancora più abominevoli di quelle che conosciamo;

e) La categoria di specie va ripensata, se non addirittura completamente oltrepassata: da un lato ci scopriamo specie in quanto, seppur con gradienti di rischio proporzionali all’attuale distribuzione del privilegio, siamo tutt* potenzialmente contagiabil* e dall’altro il salto di specie compiuto da Covid-19 mette in dubbio, se ancora ce ne fosse bisogno, l’impermeabilità delle classificazioni tassonomiche e, soprattutto, l’esistenza di una separazione abissale tra l’umano e il resto delle/dei viventi mortali e dell’inanimato.

L’attuale crisi, insomma, ci pare che richieda, oltre a un serio impegno tecnico immediato per arginarla e risolverla, soluzioni politiche e uno sforzo di pensiero, che ci permettano di mettere a punto inediti strumenti teoricopratici di interpretazione e di trasformazione dell’esistente. L’attuale crisi, infine, chiama in causa anche il modo in cui vengono trattati quelli che chiamiamo «animali». A questo proposito, dovrebbe essere evidente, oggi più che mai, che i calcoli del Diritto e le favole della Natura sono anticaglie inservibili per la difesa e la liberazione delle/degli animali. Viviamo in un mondo informe, viscido e comune. E abbiamo bisogno di un antispecismo in grado di rispondere alle sfide che questo mondo ci pone.