Gotico mediterraneo

Il gotico è morto. Viva il gotico.

Eppure, prima di celebrare una nuova nascita, dovremmo forse capire di che cosa stiamo piangendo la scomparsa, impresa niente affatto semplice se le spoglie che abbiamo di fronte sono quelle di un aggettivo – e in seconda battuta di un genere letterario – su cui, da almeno trecento anni, pesa un profondissimo fraintendimento.

Consultiamo l’Enciclopedia Treccani:

gòtico, romanzo Tipo di romanzo (detto anche romanzo nero) in voga in Inghilterra (gothic novel) tra la fine del 18° sec. e l’inizio del 19°, caratterizzato da atmosfere terrificanti e ambientato per lo più in scenari medievali, quali castelli diroccati e frequentati dai fantasmi, cimiteri, monasteri tenebrosi, dove hanno luogo fenomeni inquietanti, fantastici o macabri. Classici del genere: The castle of Otranto (1764) di H. Walpole, The mysteries of Udolpho (1794) e The Italian, or the confessional of the black penitents (1797) di A. Radcliffe, Ambrosio, or the monk (1795) di M.G. Lewis e Melmoth the wanderer (1820) di C.R. Maturin.

Non basta, ma si intravede una pista. Seguiamo l’usta della nostra preda, afrore di fiori di cimitero, e apriamo l’Encyclopaedia Britannica. La definizione sembra del tutto simile, ma si aggiunge un dettaglio, una causalità che è poi il bandolo della matassa.

Called Gothic because its imaginative impulse was drawn from medieval buildings and ruins, such novels commonly used such settings as castles or monasteries equipped with subterranean passages, dark battlements, hidden panels, and trapdoors.

Quei romanzi furono chiamati «gotici» perché guardavano al Medioevo, ancorché un Medioevo fantastico e sentimentale, come scenario dell’invenzione narrativa; perché utilizzavano come elementi della storia – incapaci di estendere il loro turbamento alla sfera del racconto, invero quasi sempre piuttosto anodino – architetture gotiche in vario stato di decadimento: castelli, cattedrali, abbazie, brughiere nebbiose punteggiate di rovine. In quei romanzi, anche in quelli meglio riusciti, come Vathek o Melmoth l’errante, il gotico è, dunque, al meglio l’espressione di un temperamento autoriale o di una temperie culturale, e al peggio semplice elemento esornativo: una rovina vuota.

Mi sembra, allora, molto meglio chiamare questi romanzi – e i tanti romanzi e racconti a seguire, fino a Stephen King o Anne Rice o Peter Straub o Ramsey Campell – «neri», o, secondo la più felice definizione di H.P. Lovecraft, «dell’orrore sovrannaturale», e riservare l’aggettivo «gotico» a opere letterarie che del gotico medievale conservino più che i semplici elementi decorativi; che conservino, cioè, il carattere più proprio dell’arte gotica, che aveva – niente affatto a caso – nella cattedrale il suo simbolo più significativo: parlo della tensione, dello Streben faustiano a un’altezza metafisica, che si traduce, sulla terra, nella vertigine dello slancio architettonico.

Come una cattedrale gotica si affida ad archi e pinnacoli nel tentativo babelico di raggiungere un cielo precluso, così chiamo letteratura gotica quella che fa uso del soprannaturale orrifico (il quale comunque rimane un tratto ineludibile di questo spirito) non già come fine, ma come mezzo per superare il visibile, e dunque il dicibile, e addentrarsi nella regione umbratile dell’invisibile, che è indicibile se non nel corteggiamento che la parola intesse con il vuoto. Possono allora essere letti come capolavori di una letteratura gotica così intesa tutte le opere che ingaggiano un agone con l’orrore del nulla che preme: il Faust di Christopher Marlowe e quello di Goethe, ma anche Macbeth e King Lear di William Shakespeare, e Moby Dick di Melville, e Ulysses di James Joyce, e As I Lay Dying di William Faulkner (e invero il Southern Gothic americano è la forma di «gotico» tradizionalmente riconosciuta nei manuali di letteratura che più mi sembra avvicinarsi davvero allo spirito del gotico).

Questa nuova definizione può essere feconda, credo, anche laddove applicata ad alcuni degli autori più interessanti della letteratura contemporanea – penso in primis a Mircea Cărtărescu –, e vorrei qui metterla alla prova di tre autori italiani fra loro diversissimi, e superficialmente accomunati – come quegli scrittori americani che vanno sotto l’etichetta di Southern Gothic – soltanto da una lata provenienza geografica: il siciliano Orazio Labbate, il pugliese Luciano Funetta e il molisano Andrea Gentile.

La cripta: Suttaterra di Orazio Labbate

C’è un paragrafo, nelle prime pagine di Suttaterra (Tunué 2017), seconda anta di una trilogia iniziata con Lo Scuru (2014), che suona come una confessione, e dunque come una dichiarazione di poetica:

Durante una di quelle sere di ritorno da messa, a Giuseppe, giunto al culmine del suo tormento, venne l’idea di dedicarsi alla dominazione della morte. Così, pensò, avrebbe forse potuto alleviare il dolore irreligioso della sua vita. Aveva ventisette anni, tempi giusti per divenire impresario di pompe funebri. (pag. 26)

La «dominazione della morte», che per il protagonista Giuseppe, siciliano di Milton, West Virginia, assume la forma di un lavoro come becchino, è una preoccupazione costante della narrativa corrusca e immaginifica di Labbate, che la morte – non meno del tormento religioso – evoca e invoca di continuo, per esorcizzarne lo spettro («Il frigo era vuoto, solo un frutto ammuffito e una bottiglia. […] Lo vedeva come una porta, un passaggio artificiale in cui riusciva a fermarsi, a non approssimarsi ancora di più alla morte. Succube di quell’esorcismo delle cose ammutolite, stravolgeva di nuovo il disordine scaraventando gli oggetti in giro», pag. 15) ma anche, al contempo, per ribadirne la tangibilità e sottolinearne l’ineluttabilità: la morte, infatti, non è per Giuseppe Buscemi e Orazio Labbate un affare metafisco; è, anzi, prepotentemente fisico: è affare di corpi, di mani, di odori. È una presenza concreta, un’epidemia.

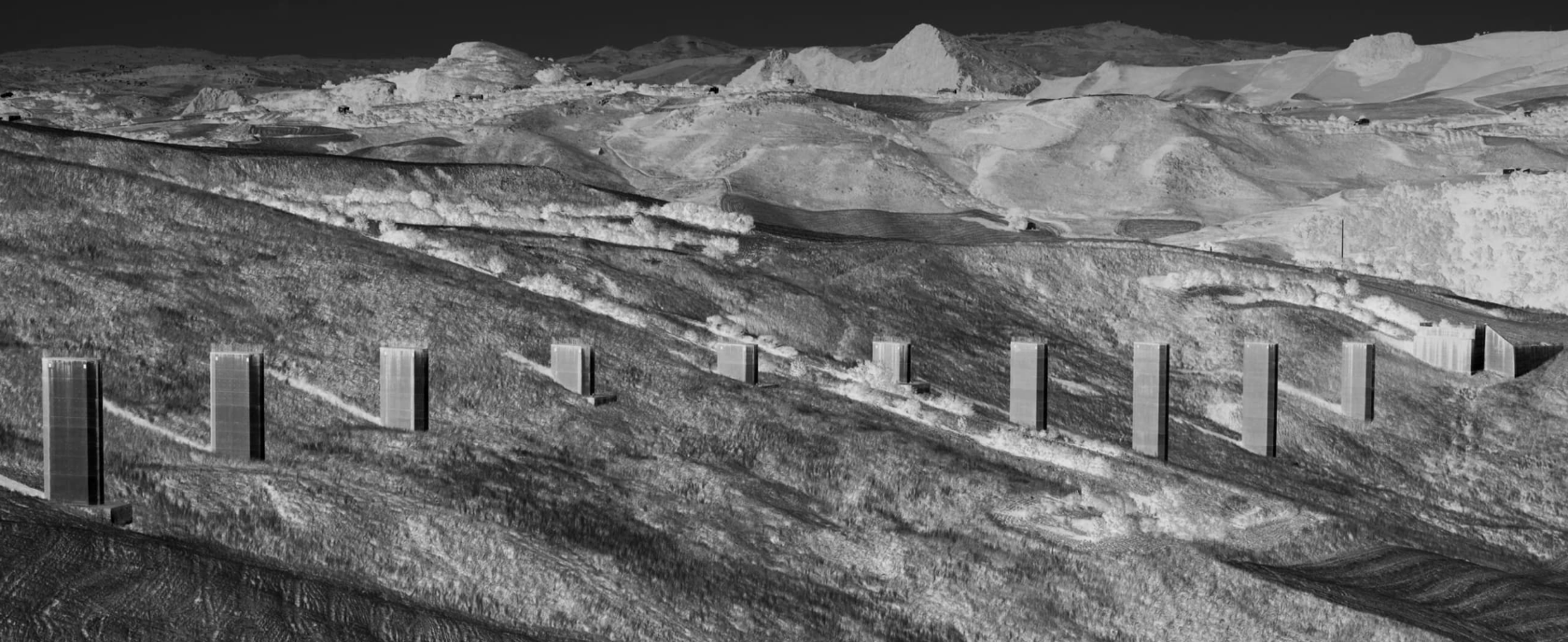

E questa epidemia ha un epicentro: il cuore selvaggio della Sicilia, il Petrolchimico di Gela, «merlettato di sporche luci al neon che si abbarbicavano sul ferrame incrostato» (pag. 108), «alto e imperante sopra un isolotto attorniato da un mare di pece glutinosa» (ibid.), di cui Labbate ci dice che «eruttava sfumature di luce fegatosa» (pag. 68). Il Petrolchimico è un Moloch inumano – come la fabbrica nella «Torre Rossa» di Thomas Ligotti (in Teatro grottesco) –, che sventra e avvilisce il paesaggio, che lo contagia. È il correlativo oggettivo di questa morte così poco americana che domina le pagine di Suttaterra, che pure è per buona parte, e non senza ironia, ambientato negli Stati Uniti, il paese che di sterilizzare la morte – l’intuizione è di Philippe Ariès – s’è fatto un punto d’onore: ma ormai non dovrebbe stupire.

«C’è una fossa ora nel mare: vi ribolle la luna, si spezzetta come le ostie impugnate in segreto, al riparo dalla frescura maligna.»

La narrativa di Labbate vive infatti di contraddizioni laceranti, è imperniata sull’antitesi: così, la fascinazione per il macabro succede alla repulsione per lo squallore, che a sua volta sembra scaturarire da un’impossibilità quasi ammirata a distogliere gli occhi dall’orrore dell’esistenza. Per rendere questa continua tensione fra poli antitetici, Labbate – che del gotico conosce bene anche le diverse tradizioni, come rivela, fra gli altri, un dettaglio giocoso: il capitano della nave che riporta Giuseppe Buscemi in Sicilia si chiama Renfield – si affida una prosa altrettanto spezzata: così, alla delicata musicalità ritmica («Dall’altissimo e metallico castello di poppa la violenza di alti marosi empiva l’animo del ragazzo di una malata esaltazione mentre la notte si faceva illune», pag. 49) che sembra suggerire, grazie all’oculata disposizione dei sintagmi, la possibilità di un ordinamento razionale dell’esistenza, si alterna un andamento frastagliato del discorso, che abolisce i nessi del pensiero: «Dal Mediterraneo non si odono più risalire le scricchiolanti ombre di pesce che giungevano alla corte dei miei sogni, elettriche e furiose, scatenandosi dall’acqua fino alla mente. C’è una fossa ora nel mare: vi ribolle la luna, si spezzetta come le ostie impugnate in segreto, al riparo dalla frescura maligna» (pag. 9).

La prevalenza di scene notturne, le descrizioni chiaroscurali, la costante presenza in scena dei parafernali della narrativa dell’orrore – bare e croce, cimiteri al crepuscolo, morti che tornano dall’aldilà, incubi e deliri – non deve dunque distogliere l’attenzione dallo iato che della prosa di Labbate è il carattere più originale, e originariamente gotico. Le sue opere – penso non solo ai primi due capitoli della trilogia, ma anche alla raccolta di racconti Stelle ossee – sono innervate da una profondissima tensione, che va oltre gli scenari apocalittici della storia per farsi martirio.

Attorno alla roulotte la terra è immobile. Ci sono scheletri e catrame sotto la sabbia. Afrore di benzina vortica nell’aria e all’orecchio giunge un ronzio come di locuste. Quando esco nel crepuscolo chiamo nella tenebra chi ho accompagnato. Le meccaniche e i loro sigilli da scannare sono complessi. Le stelle da subire. Sostanze velenose, da bere. (pag. 9)

«Le stelle da subire»: fuori dal limbo, non c’è Eliso, e faremmo bene a non dimenticarlo. Suttaterra è un memento mori marchiato a fuoco nella carne.

L’altare: Il grido di Luciano Funetta

Le esalazioni tossiche del Petrolchimico di Labbate rendono irrespirabile l’aria di una Sicilia aspra e arcaica; simili fumi, più rarefatti ma egualmente velenosi, gravano anche sulla metropoli tentacolare al centro del secondo romanzo di Luciano Funetta (Chiarelettere 2018): «I corpi dei draghi erano sepolti sottoterra, mentre le code salivano dalle ciminiere, dalle canne fumarie e dalle bocche di scarico dell’aria condizionata. Da quando il prezzo del gas era salito, in alcune case si era tornati ad accendere fuochi nei camini» (pag. 37).

Laddove Suttaterra scarnifica il racconto, riducendo al minimo i personaggi per concentrarsi sulla sacra rappresentazione che ne sta al cuore, Funetta popola le pagine del Grido di personaggi, ognuno il frammento di una storia personale che è impercepibile nella sua compiutezza e che, anzi, acquisisce senso soltanto nella sua relazione con gli altri frammenti, come in un mosaico. E come in un mosaico ciascun frammento illumina di un colore diverso la verità che all’autore sembra stare più a cuore: l’assenza di senso della realtà contemporanea. Non è un caso, mi sembra, che nel momento dello Spannung compaia nella storia un lago circondato da una foresta, il quale appare sulla pagina come un cerchio completamente nero, «una O piena di oscurità» (pag. 126), grande quasi quanto metà della pagina stessa.

Why should you fall into so deep an O? chiedeva la balia a Giulietta nell’atto III di Romeo e Giulietta. La O si è spalancata, si è fatta bocca, si è fatta voragine: sta erodendo il mondo, ci stiamo cadendo dentro. Più oltre, Lena, la protagonista del romanzo, vede – e in un romanzo in cui il racconto è serrato, come Il Grido, è il caso di evitare di dire come e dove e perché, perché è solo lasciandosi sorprendere dal ritmo degli eventi e dalle psicologie degli esistenti che il lettore può più pienamente percepire lo svuotamento di senso che coinvolge entrambi – una tomba la cui lapide è stata divelta (pag. 158): «Il loculo era vuoto. Rimase a contemplare quel rettangolo buio […] chiuse gli occhi, ma quello che continuava a vedere era» e un nuovo squarcio si apre sulla pagina: un rettangolo nero. La sepoltura vuota, sì, ma se si trattasse di un semplice segno grafico per rendere il cenotaffio l’effetto non sarebbe così perturbante.

Erano tenebre, solo tenebre, tenebre poco più grandi di un corpo umano, fatte per contenere un corpo e nient’altro. Eppure Lena le vedeva sprofondare, precipitavano dentro se stesse, non finivano. Adesso riemergo, si disse, ma per quanto si sforzava non riusciva a trovare l’uscita dalla tomba […]

«I Moribondi erano tutti giovani. La malattia era nel loro nome. Si ritrovavano nel loro quartiere e andavano in branchi verso un comune abisso. Sbraitavano o erano muti.»

Il grido è nero. Altri colori tentano disperatamente di emergere, ma sono soffocati dall’oscurità: «Due piccole finestre rosse nel crepuscolo. La vecchia insegna del Kraken, verde su fondo nero, stava inchiodata sopra la porta, quasi invisibile» (pag. 7), «Gli occhi erano aperti e abissali […] Dietro di lei, un fondo nero o verde antracite, una camera o una prigione o una notte» (pag. 147); e infine anche la gran folla di personaggi, luoghi, situazioni, si dirada, scopre un palcoscenico vuoto e scuro: «I Moribondi erano tutti giovani. La malattia era nel loro nome. Si ritrovavano nel loro quartiere e andavano in branchi verso un comune abisso. Sbraitavano o erano muti. […] Tuttavia alle loro feste Lena si annoiava presto. Le piaceva sedersi al buio, a godersi le cose che succedevano intorno» (pag. 70), proprio come in un teatro.

E l’ingaggio letterario di Funetta è propriamente teatrale – di un teatro antico, senechiano – perché le sue parole combattono una lotta impari, e fallimentare (né potrebbe essere altrimenti), con il vuoto e l’oscurità: «Le cose erano dentro il buio» si legge alla fine del romanzo (pag. 165) e la lingua deve arrendersi di fronte all’informe pressione di ciò che non si vede e non ha confini. Ma lo scenario metafisico non è, come in H.P. Lovecraft, il vuoto del cosmo: l’insensatezza schiacciante delle leggi naturali si è estesa a ogni ambito della vita, in questo futuro distopico in cui è tanto facile quanto doloroso scorgere le cifre del nostro presente in ira. Così, i primi a saltare sono spesso i verbi, perché non si dà più la possibilità umana di influenzare il mondo; a seguire cadono i nessi causali e cronologici; cade l’ordine delle parole nella frase, finché solo le intelligenze di silicio mantengono, nel loro manicheismo binario, un sembiante di logicità che gli esseri umano hanno perduto.

Il profumo dell’Orto Botanico di sera. Il profumo dell’Orto Botanico nel cuore della notte e poco prima dell’alba, nell’ora in cui l’oblio si esauriva. […] L’oblio faceva in modo che il profumo dell’Orto si potesse annusare con gli occhi, con la pelle, annusare con la lingua, l’odore di fiori, di resina, di corteccia, di aghifoglie, di acqua stagnante tra le radici. (pag. 40)

È in questo deragliamento sinestetico dei sensi, in questo vitalismo, per quanto vano, della parola che un poco di pace ancora si dà. Ma è abbastanza per salvare questo mondo buio come una cattedrale al mezzo della notte, le candele tutte spente, nessun sole e nessuna luna a illuminare le navate traverso i rosoni? Funetta non risponde, e il silenzio dopo Il grido è assordante.

La torre: I vivi e i morti di Andrea Gentile

«Cieli, ascoltate. Terre, udite. Noi non siamo né vivi né morti. In principio qui non c’era proprio nulla.» Inizia così il nuovo romanzo di Andrea Gentile (minimum fax 2018): siamo di fronte alla creazione dell’universo, o forse alla sua fine. È una palingenesi, quella a cui assistiamo? O un’apocalisse, nel suo senso di svelamento, rivelazione? Dove è qui? E in che senso non c’era proprio nulla? Non possiamo dire niente, non possiamo decidere niente, né pensare, niente: se è vero che il fantastico vive nel lasso di tempo di un’incertezza, che «dura soltanto il tempo di un’esitazione» (Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, pag. 45), quale regno abita un testo che non esaurisce in se stesso questa incertezza, ma anzi la emana nello spazio del reale?

Si farebbe un grave errore a leggere I vivi e i morti come un carnevale postmoderno: per interpretarlo – e questo ponendo che il testo inviti a un’interpretazione di sé, e non alla semplice contemplazione – le tradizionali categorie narratologiche dimostrano la propria più smaccata insufficienza. I personaggi non sono esistenti della storia; le azioni non sono eventi del racconto: del resto, a Masserie di Cristo – sorta di personale Yoknapatawpha dell’autore – può capitare che si combattano battaglie navali senza un mare in cui disputarle; che un personaggio muoia e che un altro prenda letteralmente il suo posto; che una cantina stia in soffitta. Ma appunto: non si tratta di ribaltamento carnascialesco, perché non si dà più alcun ordine da sovvertire. Il concetto stesso di ordine non esiste; dunque non può esistere rivoluzione.

Eppure, la virtù più impressionante di questo romanzo che è stato giustamente definito «romanzo mondo, sì, ma stavolta sul serio» (Vanni Santoni, in La lettura, 1° aprile 2018) è quella di conservare una strana, aliena leggibilità, nel senso di «intelligibilità». Del resto, nei primi secondi in cui il nostro cosmo è nato – per metafora, perché la realtà (di nuovo) non si può dire – non c’era prima e poi, sopra e sotto, dentro e fuori, eppure c’erano; o noi non saremmo qui. Torniamo a Todorov: di fronte al fantastico, si danno soltanto due possibilità: «o si tratta di un’illusione dei sensi, di un prodotto dell’immaginazione, e in tal caso le leggi del mondo rimangono quelle che sono, oppure l’avvenimento è realmente accaduto, è parte integrante della realtà, ma allora questa realtà è governata da leggi a noi ignote» (pag. 28). I vivi e i morti ci costringono – ci invitano? – a contemplare una terza possibilità. Che leggi esistano, ma siano a noi ignote.

A un certo punto del romanzo (e – in maniera speculare a quanto avveniva per Il grido – non ha qui senso provare a ricostruire come e dove e perché), Assuntina (ma anche il chi è mero accidente) cammina lunga il tratturo, uno dei vecchi sentieri della pastorizia.

A terra trova un cestello. Sopra vi è scritto: «Sangue di vitello». Guarda dentro. Vi è sangue. Con una zappa, trovata lì a terra, inizia a scavare. Non è facile: lavorare scalzi non è difficoltà di poco conto. Compiuta una fossa, vi getta il sangue di vitello. Poi riparte. Il cielo è senza colore. Che importanza hanno i governi? Esisterà mai uno schiavo ribelle? Qual è la condizione degli eruditi dopo che hanno lasciato il mondo? (pag. 211)

«Siamo ancora fermi, senza scheletro e senza polmoni, fermi, senza più forme, senza più pensieri, né vivi né morti, in questo nostro, piccolo, nulla.»

Avrebbe scavato, Assuntina, la fossa, se non avesse trovato «lì a terra» una zappa? Forse sì; forse avrebbe scavato con le mani. Andava sepolto, il sangue di vitello nel cestello? È parte, questa pratica, di uno dei tanti codici e codicilli che riempiono di finte regole la vita di Masserie di Cristo? Del resto: «Che importanza hanno i governi?». Eppure Assuntina scava, e, «compiuta la fossa», proprio come se fosse un’azione che è necessario compiere, «riparte»: e anche questo è un inganno. Assuntina non viene da alcun luogo, non va in alcun luogo. Non c’è teleologia nel suo cammino. Eppure non possiamo fare a meno di sentire, confusamente, che queste azioni non sono gratuite, non sono insensate. Rispondono a una legge che non conosciamo, e che dunque non possiamo dire.

Se tutti gli autori qui contemplati percepiscono la letteratura come agone della parola contro il vuoto, Andrea Gentile è il più radicale nel dar voce – ironia tragica – all’intrinseco, inevitabile, a priori fallimento della parola, tanto da dedicare a questo tema una fra le più dure, violenti apostrofi che costellano il romanzo.

Arriverà il giorno in cui cadrai [il soggetto è proprio la Parola] senza risollevarti e con te cadrà il tempo, questo tuo compagno di giochi di una vita, cadranno il cielo e la terra, cadrà il tuo amico firmamento, il mare riottoso, i germogli, le erbe, gli alberi da frutto. Cadranno i tuoi animali selvatici. Ogni anno è un cavallo. Cadranno i tuoi serpenti, lo spazio che ci disperde come piccoli rinoceronti, gli oceani piccolini, i coralli e le crociate, le vostre ridicole croci, i vostri crateri, i tori, gli uomini-cervo, le vostre vertigini programmate, le grotte, i ghetti delle tue sillabe, abbracciandovi voi tutti crollerete come ruderi che ululano, e scendiamo giù sempre giù, nel niente che ulula il niente. (pag. 459-460)

Eppure, questo fallimento non implica alcuno scoramento. Anzi. In conclusione del romanzo, le terre si inabissano, una nuova apocalisse si prepara – o è una nuova genesi?, e

[…] ciò che osservo, in questa città nuova, non è altro che l’amore: l’amore piccino del tremito bambino, la meraviglia degli echi dei coralli, dell’abbraccio all’infinito, e poi smarrirsi e stare fermi, smarrirsi e stare fermi, e spariscono i nomi e le forme, e solo i morti possono morire, i miei occhi sono pronti, occhi di fossile, e abbandono gli sforzi, tutte le ferite, ogni sospiro, mi spoglio delle mie vesti, a nulla occorre più seppellire, pensare, agire, andiamo avanti stando fermi, e siamo ancora fermi, in questa distesa di ardesia e alabastro, siamo ancora fermi, senza scheletro e senza polmoni, fermi, senza più forme, senza più pensieri, né vivi né morti, in questo nostro, piccolo, nulla.

Poi arrivarono pace e armonia.

Mi sembra, allora, che davvero «gotico» sia l’aggettivo migliore per definire I vivi e i morti, se definirlo dobbiamo. L’uomo medievale erigeva cattedrali slanciate verso l’alto per raggiungere un cielo spirituale a lui impossibilmente precluso, ma le erigeva ciononostante; così Andrea Gentile usa la parola – con la sua intrinseca falsità, con la sua incapacità connaturata a dire ciò che è, figuriamoci ciò che non è – per dare forma all’infinito nel linguaggio: la guerra è persa, ma «a nulla occorre più seppellire, pensare, agire, andiamo avanti stando fermi». E poi «arrivarono pace e armonia».