Proprio come Donatella Versace, Kris Jenner e il gotha delle celebrity ossessionate dall’eterna giovinezza, anche Venezia ha deciso di concedersi un ritocchino per il suo milleseicentesimo compleanno. Solo che, invece dei bisturi dorati di Steven M. Levine, a firmare il glow up della Regina dell’Adriatico ci sono il sindaco Luigi Brugnaro e un paio di tech bros in pieno delirio da startupper. Il risultato? Una chirurgia urbana ribattezzata Smart Control Room.

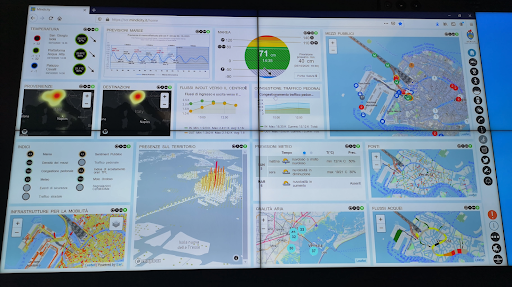

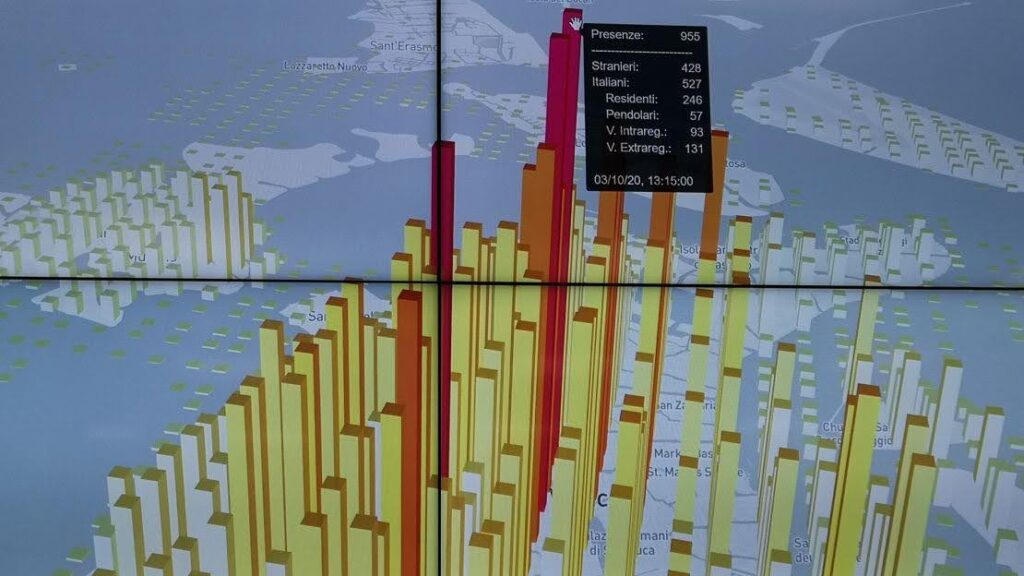

Inaugurata nel settembre 2020, la sala di controllo è il frutto della collaborazione tra Comune di Venezia, polizia locale e TIM Telecom Italia. Collocata sull’Isola del Tronchetto, raccoglie in tempo reale dati provenienti da quasi 800 telecamere, sensori e reti telefoniche, trasformando la città in un set di sorveglianza a cielo aperto. Flussi turistici, traffico, gondole, parcheggi, persino il meteo: nulla sfugge agli occhi elettronici del sistema. E grazie ai nostri telefoni, il sistema può tracciare paese d’origine, età, sesso, velocità e percorsi degli utenti – tutto nel pieno rispetto della privacy, almeno secondo le fonti ufficiali. L’obiettivo dichiarato? Migliorare la mobilità e la sicurezza di Venezia.

Spossata da secoli di sguardi indiscreti e da un paio di decenni di selfie compulsivi, la Serenissima mostrava i primi segni di cedimento: calli in trombosi-da-turisti, overdose da Airbnb. Serviva un rimedio urgente per salvarla dall’innalzamento delle acque e dal turismo fuori controllo. Peccato che la soluzione proposta assomigli più a un cocktail potenzialmente letale di sorveglianza e disciplina che a una vera cura.

Il concetto di smart city indica l’impiego di tecnologie digitali per migliorare la vita urbana. L’idea di fondo è quella di un’“intelligenza distribuita” che abita lo spazio pubblico: una sorta di nuovo genius loci, dove le infrastrutture fisiche si intrecciano con quelle immateriali del web. In questa visione, la connettività non è un dettaglio tecnico, ma il motore di crescita, sostenibilità e inclusione: serve a ottimizzare la mobilità, ridurre i consumi energetici, rendere gli spazi più sicuri e, in teoria, rafforzare la coesione sociale. La Smart Control Room di Venezia si configura così come un esperimento concreto di città intelligente, il primo in Europa per dimensioni.

Secondo il data analyst Francesco Lepschy, l’hub veneziano è un vero e proprio “cervello digitale” al servizio della città, basato su Intelligenza Artificiale, Big Data, Internet of Things e Cloud Computing. La Smart Control Room analizza in tempo reale flussi e scenari urbani, applicando modelli predittivi a supporto delle decisioni amministrative. Operatori esperti provenienti da enti e aziende locali – Comune, ACTV/AVM, Polizia Locale, Protezione Civile, Venis e Veritas – garantiscono una lettura contestualizzata dei dati, permettendo di prevenire emergenze e pianificare strategie di sicurezza e mobilità in tempo reale.

Le informazioni raccolte vengono così elaborate e rese disponibili non solo sui grandi videowall della sala operativa, ma anche sui dispositivi personali di sindaco, amministratori e manager. Attraverso delle dashboards, cioè interfacce semplificate che riassumono dati complessi in pannelli di controllo facili da consultare, questi strumenti permettono di monitorare mobilità e sicurezza urbana. Come sottolinea l’assessore alla Coesione Sociale, al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Venezia Simone Venturini: “Sappiamo, minuto per minuto, quante persone stanno passando e dove stanno andando”; e aggiunge: “Abbiamo il controllo totale della città”. Tutto molto wow… se non fosse che questo “controllo totale” appartiene a pochi occhi privilegiati e grandi aziende pronte a trasformare ogni angolo pubblico in una boutique di dati personali e souvenir.

E qui emerge il nodo critico: come osserva Anton Nijholt in Making Smart Cities more Playable, gli interessi di chi controlla gli ambienti urbani “smart” non coincidono necessariamente con quelli dei cittadini. Secondo l’informatico, queste città non appartengono davvero ai loro abitanti: la loro organizzazione è guidata da leggi e direttive, mentre la gestione concreta degli spazi pubblici viene progressivamente trasferita a grandi imprese private. Ne deriva un processo di privatizzazione mascherata, in cui ciò che un tempo era accessibile a tutti passa dalle istituzioni a soggetti commerciali.

Un fenomeno emblematico si osserva proprio a Venezia, dove il turismo si è imposto come narratore unico, trasformando ogni calle e canale in uno spettacolo da consumare. La città non vive più per chi la abita, ma per chi la fotografa e la consuma: una dinamica che anticipa ciò che Nijholt definisce disneyficazione, ovvero la riduzione di spazi complessi a scenografie curate più per il piacere dei visitatori che per la comunità locale.

Nel caso specifico, l’introduzione del contributo d’accesso alla città diventa un segnale evidente di questa tendenza: un biglietto d’ingresso per turisti giornalieri nei giorni di punta, che trasforma Venezia in un vero e proprio parco divertimenti, con tanto di fila, ticket e attrazioni da consumare al ritmo deciso da autorità e aziende.

La disneyficazione, in senso più generale, è il processo attraverso cui i principi dei parchi a tema Disney – theming, ibridazione dei consumi, merchandising e lavoro performativo-emotivo – si diffondono in sempre più ambiti della società globale. In una smart city, tutte queste tendenze possono coesistere, trasformando la vita urbana in un’esperienza orchestrata, simulata e pensata per il consumo.

Dal connubio tra disneyficazione e smart city, osserva Nijholt, emergono le dinamiche della gamification urbana, in cui elementi e meccaniche dei videogiochi vengono trasferiti agli spazi della città intelligente. Sensori e dispositivi digitali possono implementare sistemi di punteggio, confronti tra utenti e classifiche legate a servizi, prodotti o esperienze urbane. Così, amministratori pubblici o aziende private possono influenzare i comportamenti dei cittadini in modo mirato. In sintesi, Venezia è oggi un laboratorio di chirurgia urbana permanente, dove smartness tecnologica, disneyficazione e gamification si mescolano fino a produrre un ambiente sempre più artificiale, sorvegliato e simulato.

In questo scenario da videogioco, gli abitanti si trasformano in due possibili figure: player, cioè personaggi giocanti, oppure NPC, non giocanti. Nei videogiochi, i player seguono la narrazione, rispettano le regole e possono interagire con l’ambiente, influenzandone lo sviluppo. Gli NPC invece non scelgono nulla: sono mossi dal codice, reagiscono meccanicamente alle azioni degli altri.

Nelle smart city questa linea di confine si assottiglia sempre di più. Sensori, algoritmi e dispositivi digitali trasformano gli abitanti in nodi dell’Internet delle Cose, quella rete di oggetti connessi che scambiano dati e istruzioni. In altre parole, gli esseri umani diventano cose tra le cose, inglobati nello stesso flusso informatico di semafori, telecamere, lampioni o tornelli. Ogni gesto quotidiano produce dati che alimentano il sistema, generando un feedback continuo che indirizza verso comportamenti ritenuti “appropriati” o utili alle autorità e alle aziende.

Il cosiddetto Sistema Operativo Urbano, l’infrastruttura digitale che governa questi processi, non si limita a raccogliere informazioni: suggerisce, orienta e, se serve, impone. Narrazioni invisibili e strumenti di persuasione tecnologica scrivono un copione silenzioso che riduce al minimo lo scarto tra l’individuo e l’ideale di cittadino-modello.

Per ora a Venezia siamo solo alla demo di questo videogioco urbano, ma la trama è già preoccupante: le smart city rischiano di ridurre i cittadini a player; o, peggio, a NPC senza alcuna voce in capitolo, costretti a seguire percorsi, segnali e punteggi decisi da qualcun altro.

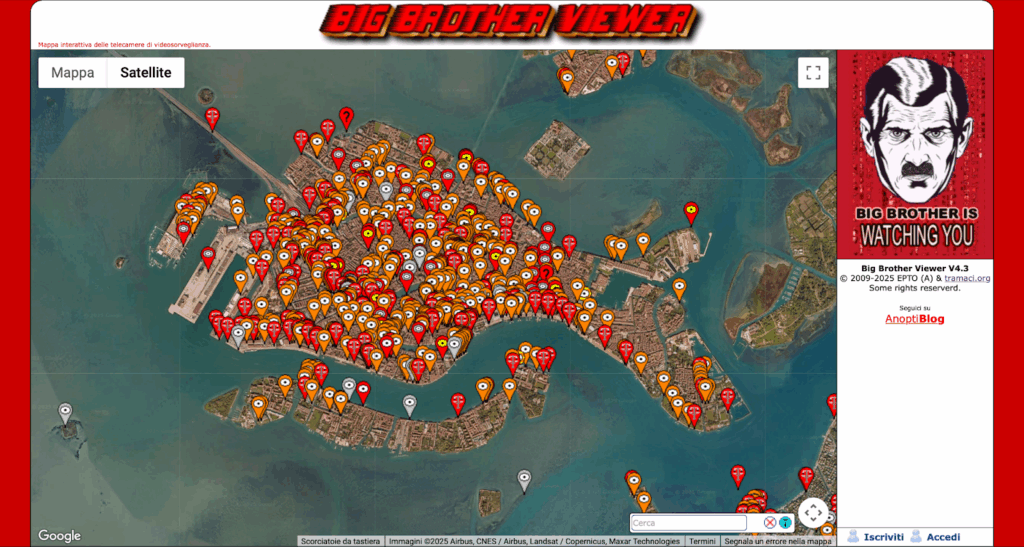

Ma non tutto è perduto. A Venezia, così come in altre città e contesti istituzionali, esistono iniziative che cercano di tutelare i diritti dei cittadini di fronte a uno scenario degno di un episodio di Black Mirror. La piattaforma diritty.xyz, ad esempio,non si limita a spiegare il funzionamento della Smart Control Room, ma mette a disposizione strumenti concreti per esercitare i propri diritti. Compilando i moduli disponibili, è possibile impedire legalmente alla Smart Control Room e ad altre entità nascoste di raccogliere dati attraverso il telefono. In questo modo, chi abita o visita Venezia può rivendicare un minimo di privacy per il proprio alter ego digitale, altrimenti silenziosamente pedinato dai sensori della città.Ma se i nostri avatar virtuali possono concedersi un attimo di apparente tregua, i nostri corpi analogici restano intrappolati in una realtà altrettanto insidiosa. A rivelarlo è la contro-mappatura del progetto Anopticon, nato a Venezia e poi esteso ad altre città italiane. Epto, il suo ideatore, ha creato una mappa interattiva e collaborativa che raccoglie quasi tutte le telecamere pubbliche e altri dispositivi di sorveglianza, autorizzati o abusivi. Ne emerge una Venezia avvolta in una corazza ermetica di squame digitali: uno scudo di pixel e sensori.

La sorveglianza e la sicurezza urbana possono offrire benefici, ma spesso si accompagnano a zone d’ombra. Chi gestisce questi sistemi comunica raramente in modo chiaro e accessibile, e non di rado nemmeno conosce a fondo il loro funzionamento: vere e proprie black box che richiedono il supporto di esperti esterni o aziende private per colmare le lacune interne. Di conseguenza, il cittadino, anche se informato, si trova spesso in una posizione di dipendenza e limitata capacità di controllo rispetto a strumenti che osservano e influenzano la vita urbana.

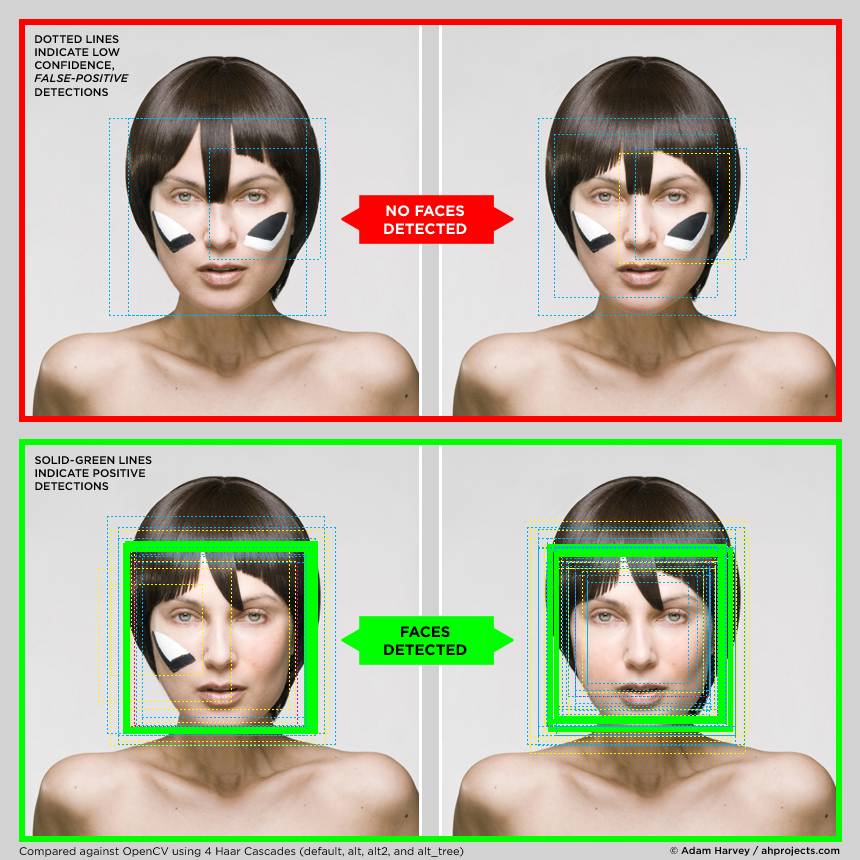

Di progetti e interventi artistici che mettono in discussione i sistemi di videosorveglianza – giocandoci, tematizzandoli o persino hackerandoli – ce ne sono molti: dai pattern anti-riconoscimento facciale di Adam Harvey alle Face Cages di Zach Blas, solo per citarne alcuni. Interventi come questi sono preziosi e necessari, perché aprono crepe nello sguardo totalizzante delle macchine e ci ricordano che la sorveglianza non è mai neutrale. Io, qui, però scelgo di restare nel contesto irripetibile di Venezia e guardare alla sua laguna, un ecosistema allergico al controllo.

La laguna – come paludi, torbiere, acquitrini e foci fluviali – appartiene alla famiglia delle wetland, le zone umide: ecosistemi instabili e interstiziali che sfuggono alla logica della netta distinzione tra acqua e terra. Sono paesaggi di soglia, in cui gli elementi si mescolano, i margini si dissolvono e la materia si fa ambigua. La loro consistenza vischiosa e mutevole rifiuta ogni tentativo di definizione o controllo, configurandosi come una geografia dell’indisciplina che scivola via non appena si cerca di tracciarne i confini.

Da questa prospettiva sensoriale e psichica, che riconosce nelle zone umide spazi indisciplinati e ambigui, le visioni allegoriche del pellegrinaggio tardo-medievale offrono un’ulteriore chiave di lettura. Elspeth Whitney esplora questa disobbedienza spaziale attraverso testi come la Divina Commedia di Dante, gli scritti quattrocenteschi del monaco cistercense Guillaume de Deguileville e Patience del poeta anonimo noto come Pearl-poet o Gawain-poet, focalizzandosi sulla figura del pellegrino che si avventura in paesaggi paludosi e refrattari. In questi racconti, il pellegrinaggio oltrepassa la dimensione spirituale per farsi esperienza sensoriale: un contatto diretto in cui corpo e paesaggio entrano in risonanza, contaminandosi reciprocamente. La palude, con la sua viscosità, incarna allora l’accidia: la traduce in materia, in una stagnazione fisica che immobilizza il corpo e ne isola l’anima dal divino.

Non è però la dottrina cristiana né la salvezza eterna dell’anima a interessarmi, quanto la relazione costitutiva tra corpo e ambiente che emerge da queste narrazioni. Il paesaggio non opera come sfondo né come mero scenario simbolico, ma come agente materiale: l’ambiente diventa il luogo in cui la materia pensa, e in cui la percezione si fa reciproca.

Come osserva Elspeth Whitney, gli uomini e le donne del Medioevo ricordavano, reinterpretavano e abitavano il “luogo” in modi molteplici, articolando le proprie risposte all’essere dentro e parte del paesaggio. In questa prospettiva, il paesaggio si configura come un’entità carismatica, dotata di magnetismo proprio: un campo di forze in cui materia, psiche, natura e spiritualità si rispecchiano e si rigenerano a vicenda.

Ritornando a Venezia, corpo urbano addomesticato da sensori e algoritmi, la laguna si apre così come una geografia dell’indisciplina: un ecosistema viscoso e ambiguo che rifiuta la logica della piena visibilità. Se la città è diventata organismo trasparente, leggibile e prevedibile, la laguna ne rappresenta l’eccedenza materiale, ciò che sfugge al calcolo e resiste alla linearità della sorveglianza. La sua torbidezza ci ricorda che né il corpo né la materia possono essere tradotti pienamente in un dato stabile o definitivo. La viscosità, qui, non è solo una qualità fisica, ma una condizione epistemologica: tutto ciò che non si lascia separare, classificare o ridurre a informazione numerica.

Così come la laguna sfugge alla cattura totale, le pratiche artistiche che interferiscono con la sorveglianza introducono resistenze viscose nel campo digitale. I pattern anti-riconoscimento di Adam Harvey e le Face Cages di Zach Blas producono disturbo, inefficienze e zone d’opacità che il sistema non riesce a leggere. Non eliminano la visione, ma la rendono incerta.

Da questa prospettiva, la laguna si offre come modello politico e sensoriale per pensare Venezia oltre la logica della smart city. La proposta che ne deriva è duplice: da un lato, continuare a promuovere strumenti concreti che restituiscano ai cittadini un reale potere di controllo sui propri dati e sugli algoritmi che li governano; dall’altro, sostenere pratiche artistiche e materiali capaci di rendere i sistemi urbani più sensibili, negoziabili e aperti alla sperimentazione partecipativa.