Nell’ottobre del 1991, un vasto incendio divampa sulle colline a nord di Oakland e lungo il versante sud-orientale di Berkeley, in California. Alimentate dal vento secco proveniente dalle montagne della Diablo Range, le fiamme avanzano con una rapidità imprevedibile, attraversando i quartieri residenziali e devastando oltre seicento ettari di territorio. In meno di quarantotto ore distruggono più di duemilaottocento abitazioni, costringendo migliaia di persone ad abbandonare l’area. Tra loro ci sono anche il game designer Will Wright e la sua famiglia. La loro casa, situata su un crinale di Norfolk Road, è tra le prime a essere avvolta dalle fiamme. Dall’incendio, Wright riesce a salvare soltanto una piccola pila di fotografie analogiche: il resto dei suoi averi viene distrutto per sempre.

Quando il disastro naturale stravolge la sua vita, Will Wright è già una figura riconosciuta nell’industria videoludica. Due anni dopo aver fondato con Jeff Braun la casa di sviluppo indipendente Maxis, nel 1989 lancia SimCity, un simulatore che mette il giocatore nei panni di un sindaco-urbanista incaricato di progettare e far evolvere una città. In un panorama dominato da giochi strutturati attorno a obiettivi chiari e punteggi da accumulare, SimCity si distingue subito per la sua logica aperta: il gioco non offre alcuna vittoria finale, ma un complesso sistema di equilibri da mantenere nel tempo, in cui ogni decisione è in grado di modificare l’intero ambiente urbano. Respinto in fase progettuale dai principali editori proprio per l’assenza di elementi arcade o d’azione, SimCity si rivela presto un successo internazionale, con milioni di copie vendute e numerosi riconoscimenti che lo consacrano come il miglior titolo dell’anno. Mentre la critica ne esalta la complessità, arrivando a descriverlo come un “organismo dotato di vita propria”, la fortuna del videogioco travalica i confini dell’intrattenimento e arriva a conquistare urbanisti e docenti universitari, che iniziano a utilizzarlo come strumento di studio per analizzare le logiche della pianificazione in chiave sperimentale.

Ad affascinare pubblico ed esperti, però, non è solo l’aspetto tecnico del gameplay ideato da Wright. Come osserva una recensione del 1992 pubblicata sul Los Angeles Times, la prospettiva offerta da SimCity è più vicina a quella di una divinità che a quella di un amministratore urbano: nelle mani del giocatore si concentra il destino di milioni di piccole vite invisibili. Una visione che riflette perfettamente le fonti d’ispirazione del suo creatore, che (oltre ai saggi di urbanistica) includono anche la letteratura fantascientifica. Tra i suoi testi di riferimento per lo sviluppo del videogioco c’è infatti The Seventh Sally, un racconto contenuto nella raccolta The Cyberiad di Stanisław Lem, in cui due ingegneri-robot, Trurl e Klapaucius, costruiscono una città in miniatura popolata da esseri artificiali per soddisfare il desiderio di dominio di un tiranno caduto in disgrazia. L’esperimento, però, sfugge al controllo dei suoi creatori, e le creature virtuali si evolvono fino a rovesciare i loro stessi oppressori.

«Wright era affascinato dall’idea che la vita elettronica potesse essere reale», sottolinea il Los Angeles Times. Un’ossessione, a quanto pare, condivisa da molti: nel 1992, pochi mesi dopo l’incendio di Oakland e la perdita della sua abitazione, Wright ha già rilasciato diverse versioni del videogioco, complete di aggiornamenti, espansioni tematiche e due spin-off: SimEarth – in cui le dinamiche di simulazione vengono applicate su scala ecologica – e SimAnt. Quest’ultimo vede come protagonista una colonia di formiche e trae ispirazione da un’esperienza diretta del designer: tornando sul terreno dove un tempo sorgeva la sua casa, Wright si era accorto che l’unica forma di vita sopravvissuta all’incendio era una massa brulicante di formiche. «Erano scese in profondità nel terreno, dove erano riuscite a sopravvivere al calore», racconta anni dopo al Berkeleyside. «Quel giorno credo di essermi sentito in sintonia con loro. Le ho osservate emergere in superficie e portare via i propri compagni morti: si stavano nutrendo dei loro corpi». Lo stesso anno, Maxis istituisce un dipartimento dedicato a sviluppare le future evoluzioni di SimCity. Wright, invece, si dedica a qualcosa di nuovo.

La prima volta che il progetto di The Sims compare nei documenti interni di Maxis, il nome ufficiale con cui viene presentato è Home Tactics: The Experimental Domestic Simulator. Come spesso accade con Wright, l’idea nasce dall’incontro tra curiosità teorica ed esperienza personale. Dopo l’incendio, il designer si trova infatti a dover ricostruire la propria casa da zero, acquistando di nuovo ogni oggetto necessario alla vita quotidiana. È nel corso di quel processo che Wright inizia a riflettere sul legame tra spazio domestico, beni di consumo e benessere individuale. Home Tactics riprende le dinamiche di SimCity per esplorare quel legame: non si tratta più di pianificare una città o dirigere una colonia di formiche, ma di seguire la vita di singoli individui virtuali impegnati a bilanciare tempo, denaro e bisogni all’interno delle mura domestiche, osservandone le reazioni emotive.

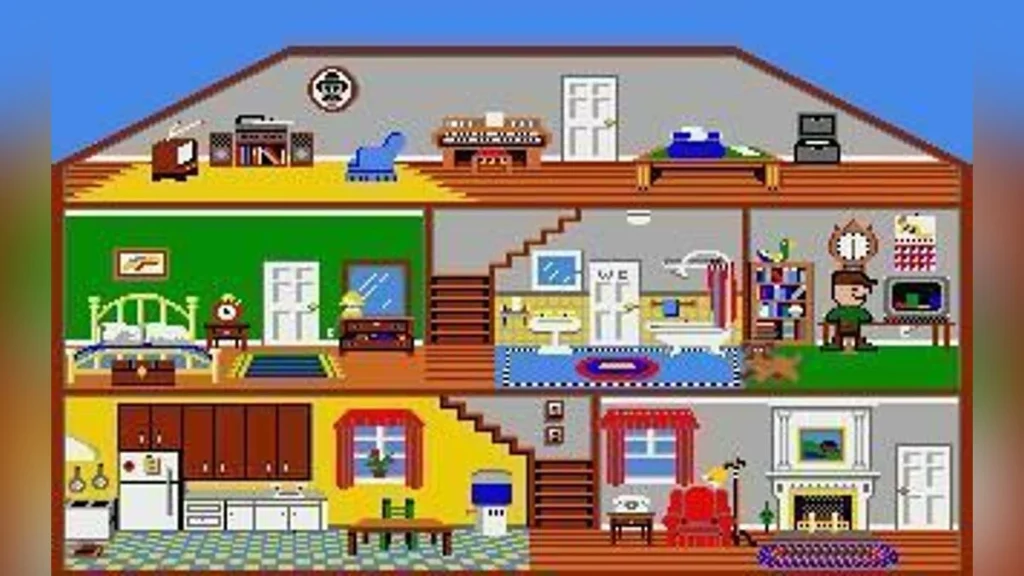

Nessuno, a parte Wright, crede nel progetto. Gli ostacoli ricordano quelli affrontati con SimCity, ma questa volta le perplessità arrivano dalla sua stessa casa di produzione. C’è un precedente: nel 1985 Activision aveva lanciato Little Computer People (noto anche come House-on-a-Disk), pensato per simulare la vita di piccoli individui controllati dall’intelligenza artificiale all’interno di ambienti domestici. Il progetto, però, fallisce prima di evolversi in un vero e proprio videogioco interattivo e personalizzabile e finisce per restare quello che viene definito un caminetto o un acquario elettronico: un ambiente virtuale da contemplare, senza possibilità di intervento. Tuttavia, Wright ha in mente qualcosa di diverso. Il suo nuovo gioco non è un acquario, ma una dollhouse, una casa delle bambole. Le logiche sperimentate nei suoi lavori precedenti vengono ricondotte a una dimensione esistenziale: il punto di vista divino del giocatore, le vite artificiali e il rapporto tra spazio e interiorità si concentrano sulla gestione della quotidianità individuale e dei suoi piccoli problemi, dando al giocatore la più ampia libertà di scelta possibile sugli obiettivi da raggiungere e sui percorsi per farlo. Nel 1997, quando il colosso Electronic Arts acquisisce Maxis, il nuovo team esecutivo rivaluta il progetto e lo approva, affidando a Wright una squadra di cinquanta programmatori. I riferimenti alla casa delle bambole vengono rimossi per evitare associazioni con un pubblico femminile, ritenuto poco coerente con il mercato dei videogiochi dell’epoca, mentre viene rafforzata la continuità con il successo che ha reso Wright famoso: i protagonisti del nuovo videogioco sono gli abitanti stessi di SimCity, i sim.

Quando The Sims debutta il 4 febbraio 2000, con un lancio simultaneo in quattordici lingue, ogni esitazione residua svanisce. Il gioco è un successo immediato, tanto da oscurare in pochi mesi la fama del suo predecessore e diventare rapidamente, nel corso di pochi anni, uno dei dieci franchise più venduti di tutti i tempi. A venticinque anni dalla sua pubblicazione, The Sims conta quattro capitoli principali, decine di pacchetti d’espansione e migliaia di modifiche realizzate dai giocatori, affermandosi come il videogioco con la community più ampia e vitale dell’intero panorama videoludico. Anche dopo l’uscita di Wright da Maxis nel 2009, la community ha continuato a raccoglierne l’eredità, usando il codice del gioco come un ecosistema aperto e in costante trasformazione. Al suo interno, si riflettono le tensioni, le contraddizioni e le potenzialità di un’architettura digitale partecipata.

The Sims è un gioco ibrido che combina una struttura sandbox – che offre cioè al giocatore un ambiente aperto in cui sperimentare liberamente strategie, costruzioni e narrazioni personali – con elementi tipici dei gestionali strategici e con le logiche dei primi virtual pet degli anni Novanta, come i Tamagotchi.

Il livello più immediato di gioco viene suggerito già nel trailer: per condurre una vita gratificante e di successo, i sim devono ampliare la propria abitazione e arricchirla con oggetti di valore crescente, rendendo lo spazio domestico non solo più confortevole, ma anche più funzionale all’avanzamento della propria vita sociale e professionale. La schermata iniziale del gioco rafforza questo messaggio. Invece di aprirsi su un menù, mostra la veduta dall’alto di un quartiere suburbano: la disposizione delle abitazioni lungo la mappa suggerisce, in modo simbolico, la gerarchia delle aspirazioni del giocatore. In basso a sinistra si trova il lotto più economico; in alto a destra, una villa isolata sulla collina. La casa di partenza assegnata al giocatore si trova invece vicino all’abitazione più modesta. L’ascesa sociale, fin dal primo sguardo, è la molla narrativa che dà vita al gameplay.

La scelta di Wright di ambientare The Sims in un sobborgo nordamericano non è casuale. Se da un lato risponde all’esigenza di mantenere una continuità con SimCity – di cui rappresenta una possibile estensione residenziale – dall’altro il designer intuisce che per spingere i giocatori ad adottare spontaneamente le dinamiche di simulazione che sono al cuore del gioco, è necessario collocarli in uno spazio culturalmente riconoscibile come luogo di crescita personale basata su una routine codificata. Nell’Occidente plasmato dai media nordamericani, quello spazio non può che essere il suburbio della famiglia nucleare. In questo senso, l’ambientazione di The Sims è il dispositivo narrativo e ideologico che definisce l’intera esperienza di gioco: la casa, il vicinato, la gestione del tempo e dei soldi si trasformano nei principali strumenti attraverso cui il giocatore costruisce e interpreta il proprio racconto della vita sociale, confrontandosi con una rappresentazione minuziosa (e spesso parodistica) della società dei consumi, rispetto alla quale può di volta in volta scegliere se conformarsi o discostarsi.

Come osservano le ricercatrici Diane Nutt e Diane Railton in un paper intitolato The Sims. Real Life as Genre, la forza del gioco risiede proprio in questa tensione tra simulazione e negoziazione del reale: i giocatori sono agenti attivi che mettono continuamente in discussione la propria visione del mondo. Da questo punto di vista, il sobborgo di The Sims è sì il teatro perfetto per la messa in scena dello stile di vita consumista, ma al tempo stesso il codice del gioco consente ai giocatori di aprire crepe all’interno di questa rappresentazione idealizzata, rendendo visibili le contraddizioni e le ambivalenze che la attraversano. Il modding, ovvero la pratica da parte dei giocatori di modificare o ampliare il contenuto del gioco attraverso interventi diretti sul suo codice o sui suoi asset, non è solo una delle attività più popolari della community di The Sims, ma è anche l’ingrediente segreto della sua longevità.

Nonostante l’idea che si tratti di un gioco intimamente anti-capitalista resti tuttora oggetto di dibattito – poiché la sua rappresentazione spietata e ironica di una routine devota a una produttività senza fine non approda mai a una vera presa di posizione critica – Wright si è premurato sin dall’inizio di offrire ai giocatori la possibilità di trasformare lo spazio rigido e conservatore del sobborgo in una tavola bianca, su cui sperimentare forme di decostruzione e di gioco alternative ai modelli solo in apparenza suggeriti dal gameplay. La sua visione di uno spazio virtuale popolato da milioni di minuscole vite artificiali che interagiscono con l’ambiente circostante non si realizza attraverso i suoi omini virtuali, ma attraverso i giocatori stessi: mentre i sim continuano a vivere le proprie esistenze cercando di mantenere il cristallo sulla loro testa di un verde brillante, i giocatori e le giocatrici trasformano lo spazio videoludico in una piattaforma partecipativa, in cui le rappresentazioni del reale vengono continuamente discusse, riscritte e spesso sovvertite.

Durante un’intervista del 2005, Wright racconta che The Sims avrebbe potuto essere pubblicato con un anno di anticipo. Nel 1999 il gioco è pronto, ma il designer vuole garantire alla community la massima possibilità di intervento e personalizzazione. Chiede quindi più tempo alla casa di produzione, con l’obiettivo di assicurarsi che queste funzionalità siano integrate sin dal principio. EA approva la richiesta e, tre mesi prima dell’uscita ufficiale, avvia una campagna promozionale incentrata sulle possibilità di modifica creativa offerte dal gioco, accompagnata dal lancio di una serie di siti dedicati alla creazione e all’alterazione di personaggi e abitazioni.

Secondo i dati raccolti da Tanja Sihvonen, autrice di Players Unleashed! Modding The Sims and the Culture of Gaming, il 4 febbraio 2000 sono già attive cinquanta pagine web gestite dai fan dedicate alla creazione di oggetti custom, tra cui piattaforme che richiamano apertamente centri commerciali e grandi magazzini realmente esistenti (Appliance R Us e Mall of The Sims), oltre ai siti prodotti dalla stessa EA: Facelift e SimShow per modificare l’aspetto fisico, The Sims Home Crafter per l’arredamento e l’architettura delle case. «In un certo senso i fan stanno co-sviluppando il gioco con noi ora», osserva Wright in un’intervista. «Abbiamo costruito l’architettura originale, gli oggetti e i personaggi principali, ma adesso sono gli utenti a prendere in mano il futuro del gioco e a delinearne gli sviluppi». È esattamente ciò che accade negli anni successivi.

Per la maggior parte dei giocatori e delle giocatrici, il gioco alla “famiglia perfetta” cede presto il posto al sovvertimento dello stile di vita WASP

The Sims è il primo videogioco a diffondere la pratica modding a una comunità di dimensioni e composizione senza precedenti rispetto ai contesti videoludici tradizionali. La sua natura di dollhouse, sebbene celata nelle comunicazioni commerciali, ha sin dall’inizio attratto un pubblico eterogeneo, così come le dinamiche stesse del gioco, lontane dai codici dei titoli d’azione dell’epoca, concepiti per un pubblico prevalentemente maschile. Le donne, che inizialmente rappresentano il 40% dei giocatori – un dato di per sé impressionante per quegli anni – diventano presto le utenti più attive, insieme a giocatori e giocatrici giovanissimi, provenienti da nicchie e sottoculture della rete che, sin dal principio, contribuiscono a ridefinire l’identità della community. Su un piano culturale, è importante osservare come l’intera comunità (uomini inclusi) venga “femminilizzata” attraverso le meccaniche di gioco: la ripetitività dei gesti quotidiani, unita alla necessità di prendersi costantemente cura dei propri personaggi, colloca il giocatore in una posizione di mantenimento, accudimento e riproduzione mai sperimentata in un videogioco mainstream.

Il punto di vista divino sperimentato all’interno di SimCity viene sostituito da quello domestico, producendo due effetti fondamentali: da un lato dà vita a una community cooperativa, lontana dalle dinamiche di competizione associate ai contesti videoludici “maschili”; dall’altro, trasforma il sobborgo virtuale in un terreno di riscrittura e riprogrammazione. Come sottolineano Hannah McGregor, Marcelle Kosman e Ruth Ormiston in una puntata del podcast Material Girls dedicata al videogioco, il fascino di The Sims per il pubblico femminile e per le comunità queer e bipoc risiede proprio nella possibilità di giocare con il potere, sovvertendo le gerarchie e le dinamiche sociali in cui le giocatrici sono immerse (nel gioco e nella vita materiale). In linea con le intenzioni di Wright, attraverso l’intervento della community, The Sims diventa uno spazio attraverso cui sperimentare ambizioni e desideri eterogenei, modellando direttamente le forme e le regole di queste esperienze all’interno di un’architettura virtuale e di un copione della realtà malleabili.

Per la maggior parte dei giocatori e delle giocatrici, infatti, il gioco alla “famiglia perfetta” cede presto il posto al sovvertimento dello stile di vita WASP attraverso la manipolazione dei suoi stessi codici. Le case vengono trasformate in spazi eccentrici e surreali, inquietanti e infantili, sporchi e caotici, oppure vengono ripensate e arredate secondo stili architettonici lontani dall’estetica nordamericana, con un contributo significativo da parte della comunità di modder asiatici; i sim assumono corpi fiabeschi, alieni o semplicemente fuori dagli standard di magrezza e bianchezza imposti dall’immaginario occidentale; le storyline si fanno più complesse, se non apertamente in contrasto con l’ideologia conservatrice e consumista incorporata nel gioco. Sin dai primi tempi nascono, ad esempio, movimenti per consentire il matrimonio e la riproduzione tra coppie omosessuali, skin che modificano l’aspetto dei Sim rendendoli volutamente meno attraenti o più trasgressivi, e mod dedicate alla riproduzione di abiti legati a specifiche sottoculture, in particolare quella goth.

Un altro aspetto che emerge da subito è quello legato all’esperienza del fallimento: i giocatori testano all’interno del videogioco le possibili vie di fuga da un modello ineludibile nella realtà, facendosi licenziare, sabotando routine e relazioni sociali, mandando in corto circuito lo stesso meccanismo di cura per cercare di intravedere ciò che si nasconde oltre il velo di uno stile di vita ineccepibile. I sim diventano sgradevoli, pigri, luridi. Il loro cristallo si tinge di rosso e il sistema li rifiuta. Nel migliore dei casi, muoiono.

La prima edizione di The Sims è l’unica in cui gli omini artificiali non possono invecchiare, e quindi morire di morte naturale; per molti, l’unico modo di evadere l’eterna routine del capitalismo è farla finita, spesso in modi brutali. Fin dai primi mesi di diffusione del videogioco, siti come The Sim Murder Page raccolgono tutti i possibili modi di far morire il proprio sim: bruciato vivo, affamato, folgorato o, più spesso, annegato dopo la misteriosa sparizione di una scaletta in piscina. Proprio quest’ultima – simbolo per eccellenza del lusso occidentale e di una vita sedata a bordo di una vasca sempre piena di cloro – diventa lo strumento attraverso cui il giocatore rovescia la narrazione di superficie del gameplay, trasformandola in una critica al sistema stesso che la produce.

Infine, quando la rappresentazione non viene stravolta, gli interventi degli utenti tendono a imitare la realtà in modi talvolta paradossali: basti pensare che uno dei cheat code più famosi del primo capitolo, chiamato Klapaucius in onore di Stanislaw Lem e pensato per ottenere risorse economiche illimitate, oggi lascia spazio alle modifiche degli utenti finalizzate a limitare i guadagni per rendere il gioco più difficile e “realistico”. In molte challenge lanciate all’interno della community, i sim devono nutrirsi, costruire e arredare la loro casa facendo affidamento esclusivo sull’autoproduzione, oppure vivere in stanze in affitto fatiscenti, guadagnandosi da vivere con lavori freelance o cercando di emergere in una carriera artistica. Mentre i giocatori e le giocatrici testano i confini tra simulazione e realtà, EA osserva, modera i contenuti più disturbanti e finisce spesso per incorporare quelli che esprimono in modo autentico gli interessi e le rivendicazioni identitarie della community. È anche grazie a questo dialogo sotterraneo che The Sims 4 presenta oggi una rappresentazione più articolata della diversità dei corpi, un trattamento paritario dell’amore queer e una pluralità di stili di vita possibili, tra cui molteplici scenari fuori dal sobborgo, ambientati in città o in località internazionali. Tutto ciò non sarebbe stato pensabile senza la community dei modder.

Nel settembre 2025, Electronic Arts ha annunciato un’acquisizione da 55 miliardi di dollari da parte di un consorzio di investitori, che include il Fondo Pubblico d’Investimento dell’Arabia Saudita (PIF), Silver Lake Partners e Affinity Partners, società fondata da Jared Kushner, genero di Donald Trump. L’operazione, destinata a concludersi nel 2026, sta già suscitando numerose discussioni nella community di The Sims: all’orizzonte si intravede la fine del mondo progettato da Wright, su cui il creatore non ha più alcuna possibilità di intervento. Una fine che potrebbe coincidere con la soppressione del modding libero e, con esso, della possibilità di intervenire “dal basso” sullo spazio videoludico, non come semplici consumatori di un prodotto digitale, ma come partecipanti attivi alle sue rappresentazioni, per quanto contraddittorie possano essere. In uno scenario che ricorda il racconto distopico di Lem, il destino di milioni di vite virtuali viene minacciato da un potere tirannico. Ancora una volta, le creature virtuali sono chiamate a rovesciare gli oppressori.