La rovina non è davanti a noi, non è né uno spettacolo né un oggetto d’amore. La rovina è l’esperienza stessa […]

Jacques Derrida

“[…] si apre una via – indicata dai pittori – verso la mostruosità bestiale; come se non vi fosse altra possibilità di sfuggire alla ciurma architettonica.

Georges Bataille

Non vi è altra legge oltre ‘Fai ciò che vuoi’.

Aleister Crowley

Si sa che fra le rovine trovano riparo gli spettri. Non è raro avvertire la loro presenza mentre esploriamo i resti di un’architettura post-industriale, un edificio abbandonato o un terrain vague, tutti luoghi che trattengono tracce di vita e di senso non più appartenenti al presente. Talvolta gli spettri possono assumere forme e colori tangibili e, dalle pieghe di quel terreno semiotico denso di scritture, cancellazioni e riscritture che è il paesaggio urbano contemporaneo, apparire a noi come opere d’arte.

Dagli anni Sessanta in poi, le controculture nate ai margini delle metropoli hanno dato vita, spesso al di fuori di qualsiasi quadro giuridico, a pratiche spontanee di creazione capaci di occupare e riconfigurare lo spazio urbano: la cultura skate e la cultura rave e dei free parties, le scene musicali industrial e post-industrial, o ancora pratiche per lo più pittoriche come il graffiti writing e la cosiddetta street art illegale.

Limitando il campo di osservazione all’Italia, questi appunti cercano di indagare la relazione estetica e fenomenologica tra tali spazi marginali e interstiziali e l’arte urbana illegale, considerando i primi come rovine contemporanee e la seconda come una forma singolare di “muralismo occulto”, veicolo di un immaginario weird, spesso orrifico, fantastico o fantascientifico.

Un ossimoro

Perché mettere da parte espressioni come graffiti o street art, ormai entrate nell’uso comune, e parlare piuttosto di muralismo? E perché qualificare questo supposto muralismo come “occulto”, un aggettivo che è sinonimo di “nascosto, segreto, oscuro”, quando il termine “muralismo” rimanda comunemente e a una forma d’arte pubblica, ampiamente visibile e storicamente votata all’accessibilità alle masse?

Il termine “muralismo” non può che riportarci alle origini del movimento nato in Messico intorno al 1920, negli anni immediatamente successivi alla Revolución. Iniziato da David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera e José Clemente Orozco, il muralismo messicano si impose come un’arte al servizio della rivoluzione, la cui principale funzione era quella di guidare il popolo ed educarlo ai valori rivoluzionari. Tali principi erano già evidenti nella redazione dei due manifesti fondativi del movimento: i Tre appelli d’orientamento attuale ai pittori e scultori della nuova generazione americana, pubblicato nel 1921 sulla rivista Vida Americana, e il Manifesto del Sindacato dei lavoratori tecnici, pittori e scultori, apparso sulla rivista El Machete nel 1924. Soprattutto in quest’ultimo, di cui il primo firmatario fu Siqueiros, si parla di un’arte popolare e collettiva, il cui “obiettivo estetico fondamentale consiste nel socializzare le manifestazioni artistiche, tendendo verso la scomparsa assoluta dell’individualismo, in quanto borghese”.

I firmatari del manifesto aggiungevano inoltre di esaltare un’“Arte Monumentale […] di utilità pubblica”, contrapposta “alla pittura detta da cavalletto e a tutta l’arte del cenacolo ultra-intellettuale e aristocratica”. La vocazione parietale di questa nuova arte risiedeva dunque nella necessità ideologica di sottrarre l’arte del tempo al suo individualismo borghese, con lo scopo pedagogico di raggiungere, attraverso la sua dimensione monumentale, le masse e narrare loro la storia del popolo messicano e della rivoluzione.

Il termine muralismo nasce dunque con una doppia connotazione, insieme politica ed estetica: da un lato indica un movimento – un gruppo omogeneo di individui riuniti attorno a uno o più manifesti – e dall’altro un’arte pubblica e monumentale, che assolve la funzione pedagogica di educare il popolo alla propria storia e alla conquista di un futuro radioso, in linea con i valori rivoluzionari.

Non si può dire lo stesso per il writing e per la street art illegali, giacché nessuna vocazione progressista e tanto meno pedagogica può essere loro attribuita a priori. In tal senso, questi ultimi sembrano anzi rappresentare un ritorno a quell’individualismo paventato dai muralisti: non certo perché “borghese”, ma perché basato sulla volontà di imporre la propria legge individuale su quelle, collettive, della proprietà e del decoro.

Questa condizione, intrinseca al writing e alla street art illegali, mette in discussione la caratteristica fondamentale di ogni muralismo, e cioè il suo statuto di arte pubblica e destinata al pubblico. Benché questa particolare forma di muralismo abbia luogo nella città – lo spazio pubblico per eccellenza – essa prolifera in luoghi che sono in genere poco o per nulla accessibili al pubblico. Da qui la necessità di un qualificativo che ne precisi la natura: occulto perché è un muralismo che si pratica in segreto in luoghi deserti, lontani dagli sguardi indiscreti di residenti e autorità. Un paradosso, un ossimoro: un muralismo che preferisce nascondersi, e che anzi fa del nascondersi la sua vera raison d’être.

La città che si disfa e si cela

Da Jane Jacobs a Henri Lefebvre, da Anthony Vidler a Bruce Bégout, da Rem Koolhaas a Saskia Sassen, da Marc Augé a Gilles Clément, una pluralità di filosofi, architetti, storici e etno-antropologi ha osservato e descritto, a partire dagli anni Sessanta, un fenomeno globale di esplosione-implosione delle città, della loro urbanizzazione incontrollata nell’epoca del tardo capitalismo. La proliferazione di wasteland e tiers paysages, di junkspace e non-luoghi, di edifici abbandonati o incompiuti, costituisce una delle conseguenze più evidenti di questa erosione, che equivale a una vera e propria mise-en-ruine del paesaggio urbano.

L’Italia non sfugge a tale processo, come testimoniano l’Atlante dei classici padani, frutto di un progetto di ricerca condotto tra il 2010 e il 2015 dall’artista Filippo Minelli e dallo scrittore Emanuele Galesi, e Incompiuto. La nascita di uno stile, realizzato dal collettivo Alterazioni Video. Entrambi i lavori mirano a stabilire due canoni architettonici a partire dalle rovine urbane contemporanee: il primo identificando le architetture commerciali, industriali e post-industriali – veri e propri non-luoghi nell’accezione augeiana – costruite nell’area della pianura padana, immaginando la possibilità di un canone urbano basato sulla sovrabbondanza di cemento e sul disuso di antichi stabilimenti industriali come fabbriche, magazzini e capannoni; il secondo, facendo l’inventario degli edifici pubblici incompiuti sull’intero territorio italiano, risultanti di abusi e sequestri edilizi, trattando “l’incompiuto” come uno stile architettonico italiano a sé stante.

Con il fenomenologo Bruce Bégout, autore del saggio Obsolescence des ruines, converremo che la principale caratteristica che distingue rovine secolari o millenarie da quelle contemporanee e post-industriali è il fatto che queste ultime sono rovine istantanee. Mentre in altre epoche edifici come templi, chiese o i palazzi dove si concentrava il potere riflettevano valori percepiti come eterni, il tardo capitalismo e l’urbanizzazione accelerata producono oggi costruzioni destinate a diventare rovine nel giro di un tempo molto più breve. In altri termini, non solo noi produciamo le nostre proprie rovine, ma ne siamo anche spettatori.

Siamo però spettatori di rovine che, il più delle volte, non ci interessano: al contrario delle rovine antiche, esse non sono riconfigurate per l’esperienza della visita o della contemplazione estetica. Nel migliore dei casi, esse vengono riutilizzate, demolite o sostituite nel giro di poco tempo; più spesso, rimangono in stato di abbandono e in rovina per un periodo indefinito.

In altre parole, esse permangono in uno stato di sospensione temporale e ontologica o, per dirla con Derrida, hauntologica, oscillando tra qualcosa che non esiste più – un edificio o un terreno già aventi una determinata funzione – e qualcosa che non esiste ancora – un edificio o un terreno in attesa di nuova funzione. In quanto tali, queste rovine vengono tenute ai margini della vita urbana: il più delle volte chiuse, l’accesso vietato per ragioni di proprietà o di sicurezza. Sono porzioni nascoste della città, e dunque misteriose e oscure. Esse sono i luoghi della città che si disfa e si cela: i luoghi della città spettrale, occulta.

L’opera-luogo

Perché vi sia muralismo occulto, deve esistere innanzitutto un urbanismo occulto: una forma di urbanismo sotterraneo e oscuro, un urbanismo del caos che si oppone a quello di superficie, della luce e dell’ordine. Queste due categorie vanno intese tanto in senso metaforico quanto, in certi casi, letterale: come nel caso della metropolitana, uno spazio-soglia dove il writing illegale ha trovato la sua forma più compiuta.

Più in generale, il fatto che le rovine contemporanee rappresentino una forma di urbanismo occulto in quanto luoghi caotici ci porta a vederle come spazi in cui certe potenzialità creative represse trovano finalmente espressione e manifestazione. Così i rave, lo skate, il writing e la street art assumono la forma di veri e propri rituali di trasformazione organica dell’urbano: le occupazioni di edifici abbandonati, l’organizzazione di concerti o feste clandestine, le sessioni di pittura illegale rivelano una componente quasi magica nella quale la città si fa “effimera”, come Lefebvre preconizzava parlando dell’“obsolescenza dello spazio in favore del tempo” e dell’avvento di una “società delle feste”.

Questa componente aggiunge un’altra sfumatura all’uso del termine “occulto”: esoterico, sotterraneo, oscuro, ermetico. Le estetiche weird sviluppate da certi artisti ne sono la prima testimonianza, e un esempio eloquente di questo esoterismo è proprio quello del writing: un rituale nel quale l’artista inventa e diffonde una grafia urbana leggibile solo da una cerchia di iniziati, regolata da precise norme di stile e di esecuzione, la cui presenza è spesso percepita come perturbante dal “buon cittadino”, quello che appartiene alla città di superficie, alla città dell’ordine, della proprietà e del decoro.

L’insieme costituito dalle architetture spettrali e dai segni ermetici che i writers e gli street artist imprimono sulle loro superfici e volumi dà forma a una strana opera-luogo, dove arte e rovina coincidono, dove la rovina non è, per dirla con Derrida, “né uno spettacolo né un’oggetto d’amore” ma “l’esperienza stessa” – esperienza a un tempo estetica e poietica, e nella quale la pittura finalmente esercita quella “mostruosità bestiale” che Bataille vedeva come sola via di fuga dalla “ciurma architettonica”.

“Do What Thou Wilt”

A sessanta chilometri a est di Palermo, nella città di Cefalù, una casa di campagna abbandonata dal 1923, il cui accesso è tuttora severamente vietato per motivi di sicurezza e di proprietà, conserva quel poco che resta di pitture murali erotiche e occulte realizzate dal celebre esoterista e scrittore inglese Aleister Crowley. Situata in via Santa Barbara, fu in questa casa che Crowley decise, nel 1920, di stabilire la sede del suo culto, Thélema, e di trasformarlo in una realtà sociale fondata essenzialmente – come racconta Gordan Djurdevic – su “una grande quantità di attività occulte e di magia sessuale, oltre che su esperimenti con diverse sostanze che alterano la mente e l’umore, come hashish, cocaina, eroina e oppio”.

Varcando la soglia dell’“Abbazia di Thélema” – così chiamata in riferimento all’edificio utopico omonimo descritto da François Rabelais in Gargantua – si poteva leggere l’iscrizione Do What Thou Wilt (“Fai ciò che vuoi”). La stessa frase compare in una delle leggi fondamentali del Book of the Law, testo che Crowley scrisse nel 1904 e che costituisce il fondamento del culto di Thélema: “There is no law beyond Do what thou wilt”.

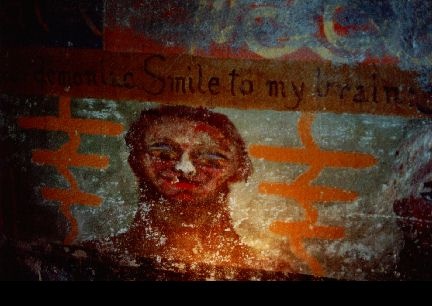

Dopo l’espulsione di Crowley nel 1923 su ordine di Benito Mussolini, le pitture – che decoravano in particolare una stanza chiamata “Camera degli incubi” – furono in gran parte censurate con una nuova mano di vernice. Tali dipinti rispondevano a una funzione precisa: ogni novizio dell’Abbazia di Thélema era obbligato a trascorrere una notte nella stanza, probabilmente sotto l’effetto di mescalina, fino a quando le figure sulle pareti non sembravano animarsi.

Abbandonata, a partire dagli anni Sessanta la casa non ha mai cessato di essere meta di pellegrinaggi clandestini per curiosi e adepti del “Mago” – e, più recentemente, per chi pratica l’urbex, e cioè l’esplorazione di luoghi abbandonati o inaccessibili (fabbriche, ospedali, case, rovine urbane) per documentarne l’estetica e la memoria nascosta. Soprattutto, i visitatori dell’ex Abbazia non hanno mai smesso di contribuire alla vita dei suoi muri, sui quali hanno continuato a germogliare iscrizioni, disegni e pitture, di fatto prolungando la memoria della presenza di Crowley.

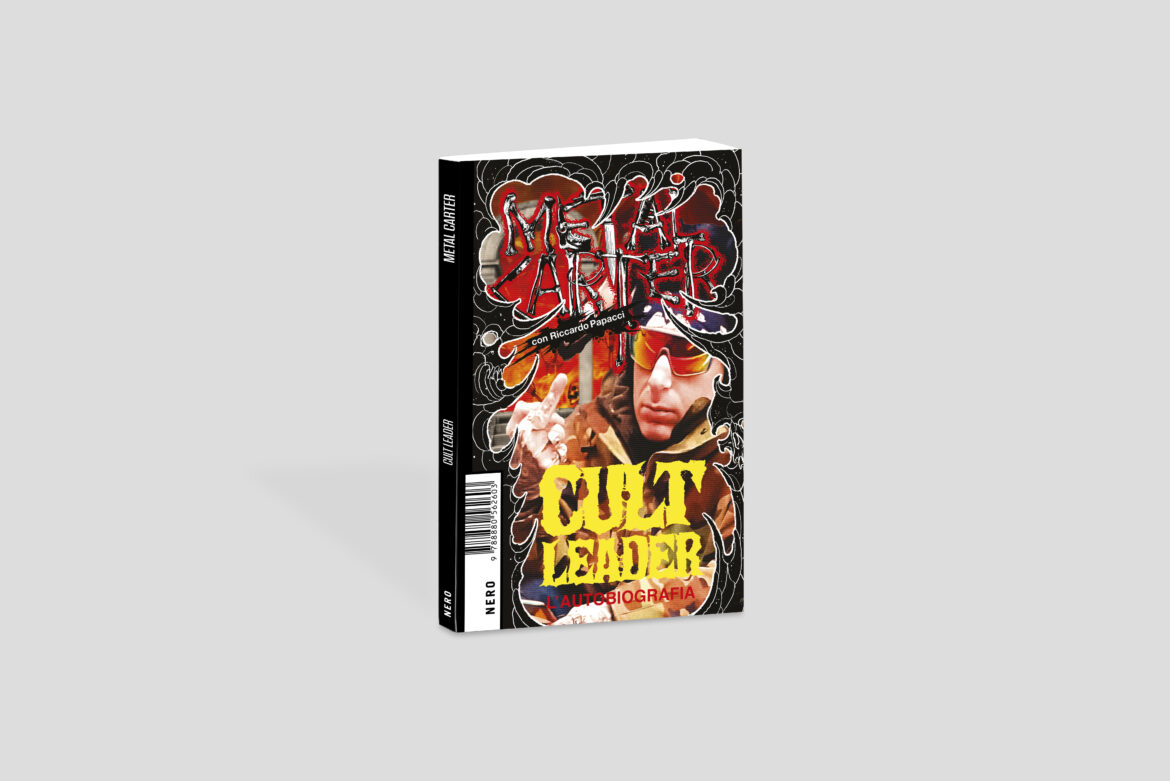

Ci si può interrogare sulla pertinenza dell’esempio dell’Abbazia di Thélema, che a prima vista sembra non avere nulla a che fare con il writing o la street art. Tuttavia, nel suo stato attuale di rovina urbana e sito di pratiche murali ed esplorative, essa può servire da archetipo di ciò che intendiamo per muralismo occulto: a partire dalla sua stessa massima – “non vi è altra legge oltre Fai ciò che vuoi” – che bene si adatta allo spirito vandalico, individualista e “auto-autorizzato” dei graffiti e della street art illegali, ma anche per la sua condizione di luogo in cui ci si reca per “animare i fantasmi” attraverso la pittura murale.

Di fatto, tutti i luoghi abbandonati della città occulta sono abitati da fantasmi. Essi appaiono e agiscono là dove, a priori, non ci si aspetterebbe di vederli, producendo ciò che Mark Fisher definiva “il fallimento di un’assenza”, e cioè una delle condizioni fondamentali affinché si produca il weird.

Un’estetica dell’infestazione

Sin dalle origini, tanto nelle sue manifestazioni figurative quanto in quelle astratte, la street art italiana manifesta un’attrazione particolare per estetiche weird e “occulte” – intese come motivi e atmosfere distopiche, esoteriche, magiche o perturbanti – che hanno prodotto immaginari e narrazioni stranianti, dove l’horror e la fantascienza fungono da strumenti di lettura critica di un presente segnato da nuove emergenze geopolitiche, sanitarie e ambientali.

Il muralismo occulto astratto italiano trova in un artista come 108 uno dei suoi pionieri e interpreti principali. Attraverso un processo che ha portato progressivamente le lettere della sua tag a decomporsi e liquefarsi fino a diventare forme nere irregolari, le pitture realizzate illegalmente da 108, soprattutto nelle architetture post-industriali abbandonate del Piemonte, appaiono come oscuri portali verso altre dimensioni, aperti nel paesaggio in rovina, oppure come masse nere provenienti da un universo altro, che hanno trovato nelle nostre rovine il luogo adatto in cui fluttuare e continuare a esistere. Sensazione analoga, quella evocata dalle forme biomorfe di Microbo: non propriamente astratte, ma sospese tra figurazione e astrazione, tra mondi microbiologici e extraterrestri. Un terzo esempio ci è dato da Dissenso Cognitivo, Void e Sauzer, le cui realizzazioni appaiono a prima vista come graffiti tramutatisi in inquietanti rizomi, animati dalla foga di infestare le superfici su cui affiorano a mo’ di entità mostruose o aliene.

Il versante figurativo – che trova in Blu uno dei suoi pionieri nonché il suo principale rappresentante, al netto delle celebri cancellazioni di Berlino e Bologna, culminate in un astrattismo simbolico e non meno straniante di quelli precedentemente elencati – ha dato origine allo sviluppo di tre tipi di immaginari:

– un immaginario distopico, alimentato da motivi orrifici, fantascientifici e fantasy, che affrontano temi come la guerra, le catastrofi ambientali o la violenza poliziesca, di cui proprio Blu è l’interprete più significativo;

– un immaginario animalier perturbante, popolato da animali antropomorfi o dai comportamenti umani, come nel bestiario di Ericailcane;

Sebbene Blu abbia progressivamente trasformato la propria pratica in una vera forma di muralismo monumentale – nella quale si può legittimamente riconoscere un’influenza del muralismo messicano – e realizzata principalmente sulle facciate di edifici occupati o gestiti da comunità militanti afferenti alla sfera antagonista e no-global, un gran numero delle sue opere, databili tra i primi anni Duemila e i primi anni 2010, sono state eseguite su superfici e volumi in rovina.

Da un punto di vista formale, un elemento sembra accomunare tutte le opere realizzate illegalmente nelle rovine: come le rovine stesse, le forme – astratte o biomorfe – o le figure – umane, animali, chimeriche o mostruose – che popolano questo muralismo occulto sono quasi sempre sospese.

Anzitutto, esse non hanno fondo. Onorando la loro natura spettrale, esse fluttuano. Sembrano galleggiare sulla carne inorganica dei muri che, invece di essere occultati dietro le immagini, partecipano pienamente all’economia dell’opera; le irregolarità del muro, le sue graffiature e crepe ne diventano componente essenziale, facendo del muro stesso un elemento indissociabile dell’opera-luogo, che si presenta come un processo dialettico tra l’architettura preesistente e la pittura infestante.

Di un’estetica dell’infestazione si tratta, tanto nell’accezione spettrale restituita dal verbo anglofrancese to haunt / hanter, quanto in quella invasiva, parassitaria, del latino infesto. Di fatto, queste forme e figure appaiono e scompaiono sulle superfici come fantasmi, si estendono dalle une alle altre con o senza continuità, senza rispettare i limiti architettonici dettati dai volumi. Senza occupare l’intero spazio offerto dal supporto murale, piuttosto invadendolo alla stregua delle piante infestanti con cui solitamente condividono l’habitat della rovina e lo stesso élan vital morfogenetico.

The Weird and the Urban

Mark Fisher ha avuto il grande merito di concettualizzare il weird e l’eerie, trattando questi termini come categorie estetiche a sé stanti. Nelle parole di Fisher il weird è “ciò che è fuori posto” (that which does not belong), o ancora “un particolare genere di perturbazione […] un senso di non-correttezza” (wrongness) prodotto da qualcosa di “talmente inusuale da generare la sensazione che non dovrebbe esistere, o per lo meno non dovrebbe essere qui”.

Se nel suo saggio il teorico britannico si concentra su esempi provenienti da letteratura, cinema e musica – da Lovecraft a Joan Lindsay, da Tarkovskij a Lynch, da Brian Eno ai Fall – il vasto territorio delle arti visive rimane per lo più inesplorato. Mi piace pensare che, se avesse scelto di avventurarvisi, non sarebbe rimasto indifferente al caso dell’arte urbana illegale e, chissà, a quella che in questi appunti ho provato a definire muralismo occulto.

D’altronde, quale altra pratica artistica nel corso degli ultimi cinquant’anni – dall’origine del writing nei margini di New York e Philadelphia al post-graffitismo delle grandi città europee degli anni Novanta in poi – ha saputo incarnare a tal punto quel “sense of wrongness” tipico del weird? Quale altra pratica ha saputo instaurare un rapporto dialettico così intenso e spontaneo con le rovine dell’urbanesimo tardo-capitalista, popolando queste ultime di spettri, di continue apparizioni e sparizioni? Quale altra arte è oggi in grado di produrre opere-luogo aventi la grande singolarità di essere sempre e ostinatamente fuori-luogo, contrarie a qualsiasi convenzionale forma di site-specificity e, proprio per questo, contrarie al principio secondo cui l’esperienza estetica debba essere disciplinata in spazi – interni o esterni, privati o pubblici – istituzionalmente predeterminati?

È cosa nota che, negli anni, il writing e la street art abbiano esse stesse subìto – se non proprio anelato a – un proprio riconoscimento istituzionale. Le mostre, i festival, le iniziative di comuni, regioni o imprese per “riqualificare” e gentrificare aree marginalizzate del tessuto urbano sono lì a ricordarcelo. Esse ci ricordano anche che la dimensione spontanea, non mediata e non autorizzata del muralismo occulto è la sua prima e più necessaria condizione d’esistenza. Questa stessa dimensione, unita agli immaginari stranianti che esso veicola, fa del muralismo occulto un’arte intrinsecamente politica e conflittuale, sia pure in assenza di contenuti o riferimenti esplicitamente politici, e in una maniera che è radicalmente opposta rispetto a quella dei muralismi storici.

Esso è la fantasmagoria nella quale artisti e artiste costringono la città a specchiarsi e assistere al suo proprio disfacimento.