Meme meno internet

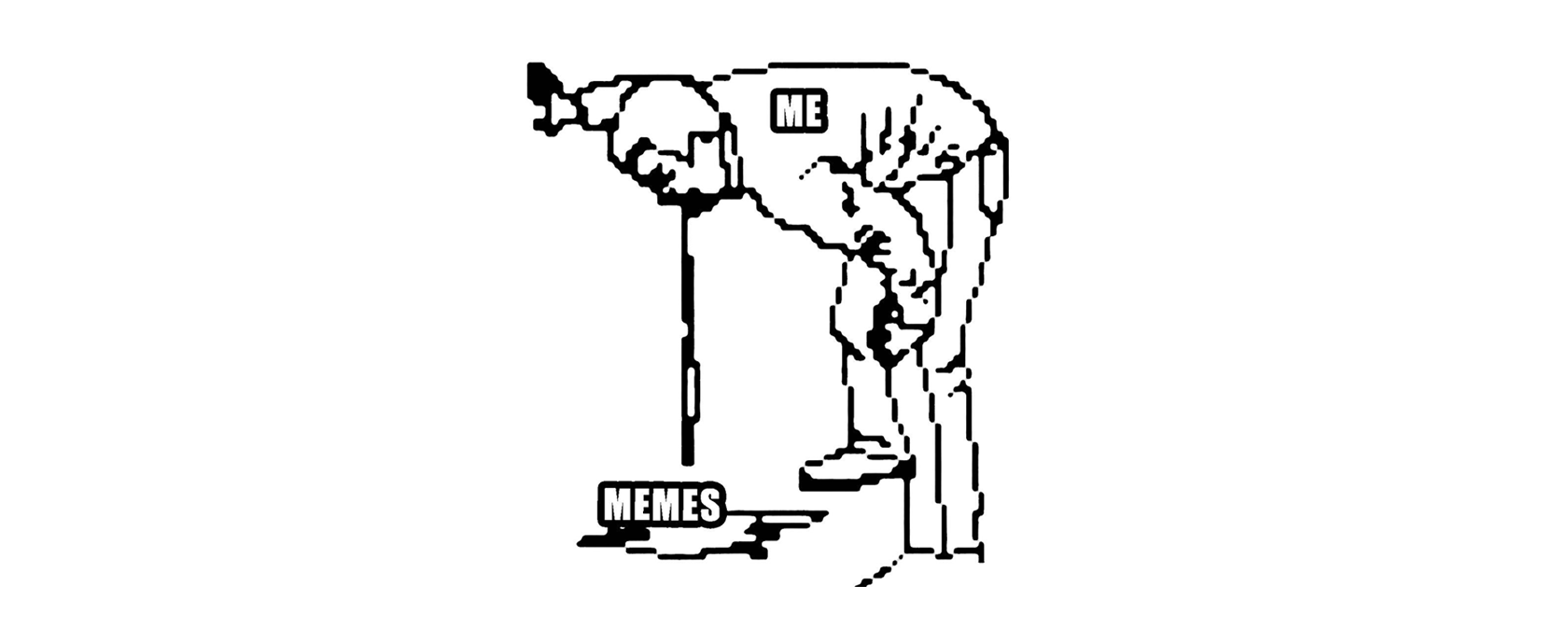

Dal punto di vista della linguistica, il sintagma /meme/ è una reduplicazione veramente singolare. La reduplicazione è una figura morfologica presente in tutte le lingue e che rimanda al rafforzamento semantico e all’intensificazione. In italiano, ad esempio, si dicono cose come: piano piano, or ora, fior fiore. Nel caso di /meme/, invece, la possibilità di sentire nella parola un’animalesca e lamentosa lallazione – «me…me…» – sembra aprire la strada ad un senso comico che fa il verso apologia dell’io celebrata dal misantropico individualismo contemporaneo. Al di fuori del piano memetico, ovunque mani esagitate si alzano dai banchi della classe meritocratica mentre occhi speranzosi e girovaghi attendono ansiosi un segnale dal capo. Un «noi», se oggi è, è un arido rapporto biunivoco.

Per fare un meme, piuttosto, bisogna prestare attenzione non a ciò che sta di fronte, ma a ciò che sta intorno, sotto, nell’angolo, oppure a ciò che si dava per perso. Si deve mettere da parte – ma che sollievo! – quell’oppressivo «me» identitario di cui il capitale vampiro si nutre. Abbandonata ogni pretesa illusione di gesto autoriale, ci si getta liberi in un grande gioco: il campo è la rete sociale, i giocatori gli utenti. Le mosse sono, a piacere, repliche o traduzioni. Nel giro di poco, l’anarchica comparsa di schemi simbolici permette la sedimentazione, sopra minimali o barocche armature di significazione, di stratigrafie dense che testimoniano il consumo e la digestione collettiva di fatti culturali.

Talvolta la comprensione si basa su un fondo antropologico, determina un successo planetario del simbolo: da Oriente a Occidente, archetipi virtualizzati in archimeme percorrono le lanterne degli schermi-tempio. Talaltra, se dotato di uno spessore di imponenza geologica che per sempre chiude il senso a coloro che non hanno partecipato alla generazione della linea di tradizione, la fiamma di intere galassie e nebulose si spegne dietro un polveroso geroglifico che non troverà mai il suo Champollion a meno che l’arcano mistero non richiami l’attenzione di una qualche comitiva di speleologia daumaliana equipaggiata con tastiere e barre di ricerca: l’Arcaico è l’altroieri, la Storia un hard disk che brucia sotto un ghiacciaio.

Abbasso l’origine! Sìsì. Ma che ne è dell’atto di creazione? Che ne è della firma e del valore? E lo scambio? E l’Autore? Si dirà: niente di nuovo. Già all’inizio del Novecento un’altra figura del doppio e della regressione aveva annunciato la morte dell’arte: «Dada est tout», così il pappagallo-vescovo Tzara. Ma ci sono i nomi e cognomi. Ci sono i gruppi, le scuole, le lettere, le carte costituzionali. Dall’altra parte dell’oceano Warhol – altro pappagallo, solo una specie diversa – venderà la pubblicità con la pubblicità.

Il punto è: nessuno di questi campioni occidentali sembra camminare su un piano di veridizione paragonabile a quello memetico. Sono dei «me», girano con un documento in tasca. Per rimanere fedele a se stesso, Duchamp si deve nascondere. Fintantoché la protezione delle piattaforme perdura, le chiavi crittografiche, gli avatar, i placeholder, i nickname e le password fungono da tana sicura, scaturigine di un’espressione nuova. Dai rack, dai cavi intercontinentali, illuminate da led e oled, scendono anonime e anomiche immagini salvifiche. Alimentano liquide l’invaso dell’inconscio collettivo finché il sole dell’algoritmo ne fa evaporare un po’, si forma una nube appiccicosa, piove qualcosa dall’alto del feed, il ciclo riprende. Intanto, ingrottate sotto il linoleum nero delle server farm (blocchi minerali senza finestre) le Veneri-Madri sono ancora lì a confortarci, travestite da egirls e wayfu. Anche loro attendono nell’ombra, basta pigiare l’icona dell’app per evocarle.

Nel 1979 Rosalind Krauss pubblicava sul numero 8 di October il seminale Sculpture in the Expanded Field. Il saggio si apriva con queste parole: «Negli ultimi dieci anni, cose piuttosto diverse sono state chiamate scultura: corridoi che terminano con monitor televisivi, grandi stampe fotografiche che documentano gite in campagna, specchi piazzati secondo angoli strani dentro stanze ordinarie, effimere linee che tagliano il suolo del deserto. Niente, sembrerebbe, potrebbe dare a un tale sforzo di eterogeneità il diritto di rivendicare qualcosa come il significato della categoria di scultura. A meno che la categoria possa essere resa quasi infinitamente malleabile».

Le stesse considerazioni potrebbero farsi oggi rispetto alla categoria di meme. A dispetto dell’amplissimo ma chiaro significato attribuitogli nel 1976 da Richard Dawkins in Il gene egoista (un meme, calco di gene, è una unità minima di replicazione culturale: «melodie, idee, frasi, mode, modi di modellare vasi o costruire archi»), cose decisamente disparate ma più specifiche state chiamate meme. Fotografie ironiche, immagini curiose, disegni con testi sovrapposti, immagini con testi accostati, video divertenti, video bizzarri, battute sagaci, modi di dire, acronimi, coreografie, espressioni del volto, emoticon o sequenze di emoticon. Un’enciclopedia cinese borgesiana.

Il catalogo non è esaustivo, e mai potrebbe esserlo. Pure, si tratta di oggetti tenuti assieme da un posizionamento mediale che non era implicato dalla definizione di Dawkins. I meme contemporanei sono unità culturali riproducibili prima di tutto perché sono contenuti, cioè unità informative veicolate da uno specifico sistema mediale: in generale Internet, in particolare, le reti sociali. Fino a oggi, per fare un meme c’è stato almeno bisogno di: 1) una piattaforma digitale in grado di garantire la pubblicazione e la diffusione più ampia e rapida possibile del contenuto, massimizzando l’efficienza dei meccanismi di riproducibilità tecnica contemporanei; 2) una struttura informatica in grado di consentire l’interazione a distanza fra due o più utenti in relazione al contenuto memetico: like, commento, rilancio, salvataggio, remix.

Secondo Krauss, la prestazione del modernismo consisté nell’abolizione di due condizioni fino ad allora ritenute necessarie alla presenza di qualcosa che si potesse chiamare scultura: 1) un luogo dedicato a un uso memoriale; 2) una base. L’apogeo di questo movimento furono le intuizioni del Minimalismo, della Land Art e di Fluxus, che sradicarono la scultura dal suo sito classico. Gli artisti delle avanguardie statunitensi imposero un ripensamento del significato stesso della pratica artistica, non più legata a un medium specifico, bensì, così Krauss, allo sviluppo di «operazioni logiche su un insieme di termini culturali».

Esiste una definizione migliore della memetica? A circa vent’anni di distanza dall’apparizione del Web 2.0, ci si chiede se non sia forse giunto il momento dell’emancipazione dei meme dal loro medium. È possibile una riconfigurazione delle pratiche? Cosa succederebbe se si iniziassero a pensare negazioni dei meme per come li abbiamo conosciuti finora, magari decidendo di fissarli in forme analogiche? Potremmo ancora chiamarli meme? O diventerebbero sculture, installazioni, design? Sul sito di Sotheby’s si può comperare un meme dipinto per 22.500$.

Che ne è dell’esperienza originale dei meme quando questi non sono percepiti dietro la facciata liscia dei touchscreen? Quando non hanno più dimensioni portatili? Quando non compaiono e scompaiono per sempre nel giro di una manciata di secondi all’interno della colonna del feed? Quando non possono essere visti simultaneamente da chiunque perché risiedono nel meatspace? Cosa succederebbe se si creasse un archivio fisico di meme, che li sottraesse con violenza al loro uso conversazionale secondo le condizioni di possibilità imposte dalle piattaforme? Bisogna provare. Nella cultura contemporanea non c’è uno spazio dell’immaginazione più libero.

Rielaborazione del testo introduttivo a Meme, a cura di Luca Andreoni e Alessandro Calabrese, Bergamo 2022. Progetto finale per il corso di Fotografia del corso di Nuove Tecnologie per l’Arte, Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo.