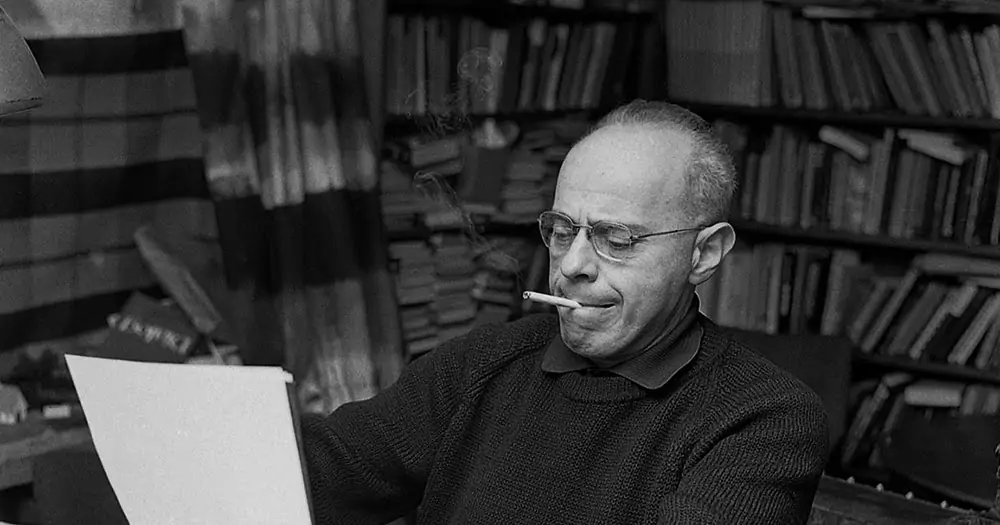

Nella torma di intransigenze che hanno puntellato la sua vita di letterato, Nabokov era solito dire che “uno scrittore deve avere la precisione di un poeta e l’immaginazione di un scienziato”. È una suggestione arguta che ha da sempre esercitato un certo fascino sul dibattito letterario, ma anche volendo scomodare i più disparati generi, stili e approcci alla letteratura, è difficile immaginare qualcuno che più di Stanisław Lem riesca a eccellere in questa duplice ordalia. Nato nel 1921 a Leopoli, nell’odierna Ucraina, e noto ai più come autore di Solaris (alla cui trasposizione di Tarkovskij non risparmiò tuttavia delle rimostranze). Lem fu un autore straordinariamente prolifico, con un corpus in grado di sintetizzare rigore scientifico, spirito ludico e speculazione filosofica in un eclettismo e una fantasia non dissimili da quelli dei geni rinascimentali.

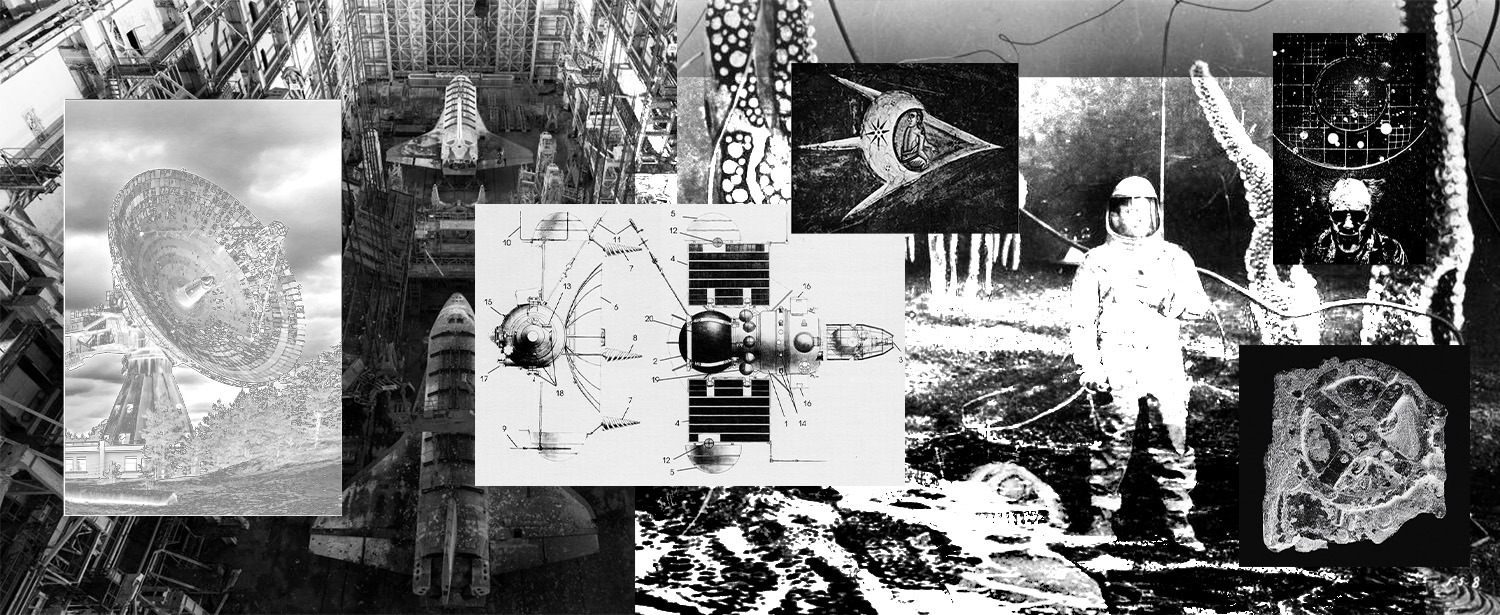

Conosciuto e ricordato principalmente per la narrativa fantascientifica, il suo rapporto col genere fu complesso nel migliore dei casi e sfortunato nel peggiore. Gli attriti più celebri, infiltratisi persino nella cultura popolare, furono quello con la Science Fiction and Fantasy Writers of America e quello con Philip K. Dick, culminato in una denuncia venata di teorie complottiste che vedevano Lem ai vertici di un comitato comunista, ma la critica all’appiattimento della narrativa speculativa e alla fantascienza come genere di consumo hanno accompagnato tutto il suo percorso di autore, come si può riscontrare nella raccolta Micromondi. Se infatti la logica del mercato ha uniformato la qualità dei testi subordinando filosofia e scienza a una formularità dal gusto spiccatamente kitsch che ha reso la fantascienza, per Lem, “un caso disperato con qualche eccezione”, i suoi scritti si muovono in direzione opposta, nel tentativo di strappare cultura e letteratura “al diluvio dell’informazione”. Memore di autori come Verne, Wells e Stapledon, che per primi si avventurarono nelle svariate possibilità della terra incognita della speculative fiction, l’autore di Solaris osserva scorato le potenzialità inesauste di un genere la cui evoluzione è rimasta soltanto in embrione, appiattita dall’applicazione sempre più meccanica di schemi e modelli prefissati.

La fantascienza, infatti, è sempre stata letta, venduta e analizzata come un fenomeno a sé. Il critico Darko Suvin, tra i pionieri dell’analisi letteraria della fantascienza, vede come condizione necessaria del genere un rapporto di tensione tra cognizione ed estraniamento, che spazia dai roman scientifiques ai toni sociali di utopie e distopie. Nell’esaminare l’opera di autori come Asimov, Efremov e Lem, tuttavia, Suvin ravvisa tre visioni del mondo che si distaccano non soltanto da questo luogo comune, ma anche e soprattutto dalla fiducia nell’apertura delle scienze umane tipica della fantascienza commerciale. Se tuttavia per Asimov la limitatezza degli umani costringeva il lettore a mutuare lo scoramento dell’autore, o se di converso l’ottimismo di Efremov, noto per La nebulosa di Andromeda, polemizzava apertamente con il fatalismo distopico del’epoca, l’atteggiamento di Lem trascendeva entrambe le posizioni: secondo Lem, infatti, pur nelle capacità e nelle cognizioni limitate di cui l’essere umano è provvisto, è nondimeno necessario sospendere qualsiasi criterio interpretativo, dall’antropocentrico all’escatologico, e abbracciare la fiducia nel genere umano, perché è l’unico “in grado di comprendere i propri limiti e di evolversi lentamente e dolorosamente verso un livello superiore”.

La Summa è innanzitutto un trattato storico-scientifico di futurologia, concepito e redatto per la formulazione di problemi teorici e pratici legati allo sviluppo tecnologico

Oltre che come la naturale prosecuzione dei suoi studi scientifici, la scelta della fantascienza appariva a Lem come l’opzione più praticabile nell’epoca postbellica, segnata irreparabilmente da pessimismo, rottura delle convenzioni narrative e compromissione della fiducia nel progresso e nelle istituzioni. “Per creare qualcosa di totalmente nuovo”, afferma nella retrospettiva Sulla mia vita, “c’era bisogno di una spinta verso un’altra sfera di possibilità. Per quel che mi riguarda credo di aver scritto, nella prima fase della mia carriera di scrittore, solo cose secondarie. Nella seconda (Solaris, L’invincibile), sono approdato ai confini di un ambito che era già quasi esaurito. Nella terza fase […] ho abbandonato invece quel campo già battuto”. È in orrore a qualsiasi interpretazione esaustiva o finalistica del mondo che Lem sviluppa la sua filosofia: se le correnti politiche del Novecento aspiravano a una lettura dei fenomeni sociali che fosse univoca, statica e autosufficiente (“una pretesa di perfezione statica finale”, per dirla con Suvin), l’autore polacco si riaggancia alla tradizione dei romanzi educativi del razionalismo ottocentesco cambiandone completamente le coordinate. In aperta opposizione alla fantascienza che si serviva di un solido impianto metodologico per garantire un’interpretazione definitiva del mondo, Lem rigetta ogni soluzione in nome di uno scetticismo sì doloroso e consapevole del proprio fallimento, ma che proprio in virtù della disillusione può fornire un’alternativa autenticamente rivoluzionaria al riduzionismo scientifico e moralismo spicciolo a cui la fantascienza commerciale del tempo aveva abituato il lettore.

Per Lem, infatti, evoluzione umana e tecnologica procedono fianco a fianco, secondo un disegno che ricorda i concetti di tecnicità originaria e tendenza tecnica postulati da Stiegler

Se tuttavia può risultare difficile tracciare una parabola delle sorti del genere sci-fi nella sua interezza, almeno alla luce delle teorie sull’evoluzione che Lem rimemora in saggi e interviste, il percorso dell’autore sembra orientarsi secondo un vettore ben preciso: col passare del tempo emerge con sempre maggiore intensità la delusione nei confronti della narrativa (che si tratti di quella “fine a se stessa” o di “quella subordinata a una scienza” poco importa), rea di aver distolto lo sguardo dei lettori dalla direzione del mondo, ormai incompatibile con le utopie ingenue e irrealizzate che Lem pronosticava nella prima fase della sua carriera di scrittore. Questo sconforto annichilente sarà ciò che muoverà la produzione saggistica di Lem degli anni Sessanta e Settanta, cui fanno capo il saggio La filosofia del caso (1968), che si pone l’obiettivo di formulare, anticipando il campo delle digital humanities, una teoria empirica della letteratura; o Fantascienza e futurologia, monografia datata 1971 che contempla la possibilità di avvalersi della narrativa di fantascienza per elaborare teorie futurologiche. Entrambi i testi non sarebbero però stati possibili senza un fortunatissimo precursore, la raccolta del 1964 Summa Technologiae, che ricalca, per ambizione e portata argomentativa, opere come il De rerum natura di Lucrezio e la Summa di Tommaso d’Aquino, a cui si rifà esplicitamente nel titolo offrendosi come sua controparte laica e tecnoscientifica.

Pubblicato per la prima volta in Polonia nel 1964, il testo ha subito numerose riedizioni ampliate o corrette in seguito a pareri e consulti di scienziati e lettori esperti e orientato i due saggi retrospettivi Vent’anni dopo e Trent’anni dopo, configurandosi, quando non come un’“impresa dissennata” (parole dello stesso Lem che Luigi Marinelli, curatore dell’edizione italiana, riporta nella prefazione), come un vero e proprio joyciano work in progress, secondo la definizione avanzata da Peter Butko. Un paragone importante, ma al tempo stesso l’unico in grado di testimoniarne la potenzialità inesausta e carica di suggestioni analitiche e interpretative. La Summa è innanzitutto un trattato storico-scientifico di futurologia, concepito e redatto per la formulazione di problemi teorici e pratici legati allo sviluppo tecnologico. Tra i temi trattati figurano la collocazione della civiltà umana nell’universo, l’etica dell’evoluzione scientifica, le peculiarità dell’evoluzione umana sullo sfondo di quella naturale, la teoria dell’informazione oggi in uso nei motori di ricerca e nella bioinformatica, e infine quella che Lem chiama fantomologia, precorritrice degli attuali studi sulla realtà virtuale.

Pur nell’apparente caos dell’eterogeneità tematica, il filo conduttore dei saggi è l’annosa questione evoluzionistica, da sempre al centro delle riflessioni di Lem, affrontata con l’ambizione filosofica e la profondità che hanno da sempre contraddistinto la produzione dell’autore. Che si tratti di un testo profetico o meno poco importa, benché lo stesso Lem abbia sollevato la questione nella postilla Trent’anni dopo: lungi dall’essere un almanacco prescrittivo, l’intento della Summa è, secondo Butko, ascrivibile più all’esplorazione concettuale delle due evoluzioni e delle loro relazioni con la società e la civiltà, la ricerca di un ritmo o di un pattern nella loro progressione non sempre lineare. Non bisogna però lasciarsi trarre in inganno dall’apparente semplicità del termine evoluzione e dalle sue accezioni consuete, soprattutto di fronte a un’opera che si prefigge già nel titolo di muoversi nella sfera della tecnologia: ad animare i saggi è la volontà di esplorare l’interpolazione tra progresso biologico, tecnologico e culturale, rileggendo i concetti di entanglement e relazionalità alla luce dell’impianto teorico del suo autore. Per Lem, infatti, evoluzione umana e tecnologica procedono fianco a fianco, secondo un disegno che, come rilevato da Joanna Zylinska, curatrice dell’edizione anglofona, ricorda i concetti di tecnicità originaria e tendenza tecnica postulati da Stiegler:

Ogni tecnologia è sostanzialmente la prosecuzione artificiale della naturale tendenza, innata in tutti gli esseri viventi, a dominare l’ambiente circostante, o quantomeno a non soccombergli nella lotta per l’esistenza. […] L’attività omeostatica dell’essere umano, che utilizza le tecnologie come propri organi, lo ha reso signore della Terra, essendo riconosciuta la sua potenza soltanto da quell’apologeta che è lui stesso. […] Ma per l’omeostasi su scala planetaria la strada è ancora lunga, figuriamoci per l’omeostasi a misura stellare. (Summa, p. 41)

Lem è, dopotutto, un pensatore pragmatico, che anche nel fermo e scettico rigetto dell’antropocentrismo non tralascia di considerare l’umanità nel quadro evolutivo. È anzi proprio questo rigetto, presente nella sua produzione narrativa in opere come Golem XIV o L’invincibile, a facilitare una riflessione sulle implicazioni omeostatiche dell’evoluzione umana, da sempre inserita in un contesto più ampio, sia esso legato alla sfera della natura, della tecnologia o della civiltà. Già dal primissimo capitolo, ironicamente intitolato Dilemmi,Lem espone la sua visione con lucidità, postulando un futuro in cui tecnoevoluzione e autoevoluzione possono condurre agli esiti più disparati – un’accelerazione improvvisa della velocità evolutiva, fino ad allora fluita in periodi di stasi interrotti da brevi fermenti, o persino uno stadio di autoconsapevolezza di cui la natura si può servire nella propria evoluzione futura. Tutto porta alla cognizione del ruolo del genere umano in un determinato contesto, da cui è necessario muovere per porsi le giuste domande.

Il capitolo finale, Un pamphlet contro l’evoluzione, parte infatti da un assunto che diparte dal darwinismo classico: se s’intende l’evoluzione come processo di trasmissione e modifica di informazioni, è la longevità, e non la capacità riproduttiva, a garantire la sopravvivenza culturale e tecnologica delle civiltà. La tecnoevoluzione, la trasmissione del patrimonio tecnico di generazione in generazione, di società in società, è parte del processo di evoluzione della specie quanto la sua controparte biologica, e il progresso scientifico non fa che dimostrarne la sempre più crescente commistione. Con l’invenzione e l’innesto di tecnologie artificiali nel corpo, e l’utilizzo (parzialmente pronosticato da Lem) di smartphone e altri dispositivi che fungono da memoria portatile o estensione di alcune funzioni biologiche o cerebrali, la differenza tra naturale e artificiale va via via assottigliandosi; eppure, contrariamente al cliché letterario che vede l’umanità sotto la costante minaccia della meccanizzazione, la Summa riconosce in questo sviluppo una possibilità di ottimizzazione del genere umano analoga alla postura eretta, ottenuta attraverso un lungo processo di autoregolazione. Come rilevato dal filosofo Felice Cimatti, “sono solo le ‘sfumature indesiderate’ a qualificare l’effettiva portata di una tecnologia, non il suo obiettivo dichiarato, bensì gli effetti imprevisti”. E a differenza della tecnoevoluzione, innescata da un agente attivo (l’uomo) e connessa a questioni di carattere pratico, etico o legale, la bioevoluzione non ha un obiettivo né uno scopo, si limita solamente a reagire alle variazioni ambientali nel tentativo di regolare la sopravvivenza o la competizione di ogni specie. E anche senza scomodare temi come i fenomeni extrasensoriali, a cui dedica una sezione ingente del capitolo, le speculazioni bioevoluzionistiche di Lem su autorganizzazione e referenzialità precedono di oltre un decennio quelle di Dawkins e Hofstadter.

Oltre alla disamina dei due tipi di evoluzione, ad animare le meditazioni di Lem nel corso della Summa è la questione dell’intelligenza artificiale. L’eterogeneità delle due macrotematiche è solo apparente, dal momento che, in entrambi i casi, a essere in gioco è il processo di conservazione, creazione e trasmissione di informazioni. Se le iniziali riflessioni sulla civiltà terrestre nel contesto più ampio dell’universo e sulla questione dell’onniscienza, presenti anche in testi narrativi come L’invincibile o La voce del padrone, gettano le basi per i Prolegomeni all’onnipotenza che occupano il quinto capitolo della Summa, la faccenda si fa ben più interessante quando entra in gioco quella che Lem chiama la pantocreazionistica, “la capacità di raggiungere qualsiasi obiettivo, anche fra quelli non realizzati dalla natura”. L’inganno dell’onniscienza, che Lem equipara all’onnipotenza, sta nell’impossibilità quasi asintotica di conoscere una teoria definitiva del tutto. Se anche come esseri umani raggiungessimo la comprensione di un dato sistema o processo, sarebbe oltremodo difficile ottenerla in tutti i campi. Al concetto di onniscienza subentra quindi quello di conoscenza di un sistema o processo individuale, che in campo informatico può essere impiegato nella ricostruzione virtuale di suddetto sistema – ed è qui che per la prima volta si menziona la pantocreazionistica, suddivisa in imitologia, che si applica ai fenomeni naturali, e in fantomologia, che di converso crea oggetti, processi o sistemi inesistenti in natura.

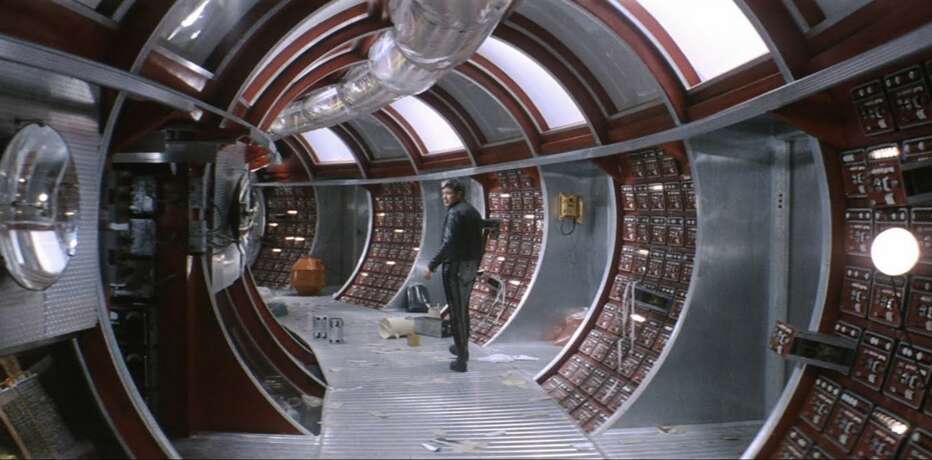

Le digressioni su fantomologia e fantomatica sono a oggi tra i frammenti più discussi della Summa. Ormai considerati tra i precursori della speculazione su realtà virtuale e intelligenza artificiale, non colpiscono più soltanto per le suggestioni teoriche che interessano gli appassionati di fantascienza, ma anche e soprattutto per le questioni collaterali divenute via via più impellenti: se infatti una macchina fantomatica, così la battezza Lem, è in grado di sollecitare i neuroni per creare ex novo un’esperienza, una sensazione o una modalità d’intrattenimento, quali sono i limiti etici, giuridici e psicologici di una simile tecnologia? E se le informazioni false fornite al cervello, che le elabora comunque autonomamente, distinguendone il grado di verità in base alle proprie facoltà interpretative, potessero addirittura modificare il modo in cui il cervello processa questi stimoli? L’esistenza della fantomatica, trascende il semplice contesto tecnico e sconfina in dilemmi epistemologici ben più pressanti. Con l’avanzamento della tecnica, infatti, la frontiera tra naturale e artificiale, tra concreto e virtuale, va assottigliandosi al punto da rendere la distinzione quasi impossibile, proprio come per il caso dell’evoluzione. Le considerazioni di Lem in materia sono varie e ramificate, ma convergono verso un’unica soluzione, in grado di arginare il pericolo del regressum ad infinitum: la relatività esistenziale, che postula la stretta interdipendenza dell’identità dall’ambiente e dai quadri concettuali impiegati per interpretarlo.

A dispetto dell’eclettismo dei saggi, però, la scrittura di Lem sembra fare costantemente ritorno a due nodi essenziali della sua produzione, il caos e il caso. Del resto, è con una meditazione su queste spinte contrarieche si apre Sulla mia vita, sguardo retrospettivo sulla propria formazione di scrittore che inaugura la raccolta Micromondi: “Sono consapevole che due opposte polarità guidano la mia mano. Da un lato è il caso, dall’altro il principio ordinatore che dà forma alla nostra vita. È possibile che tutto ciò per cui sono venuto al mondo, sfuggendo indenne ad innumerevoli e mortali minacce per diventare infine uno scrittore, e per di più uno scrittore che cerca instancabilmente di conciliare principi così antitetici come realismo e fantasia, – è possibile che tutto ciò sia solo il risultato di eventi casuali?”. Si può leggere il ritorno ossessivo a questi due principi alla luce dell’esperienza della guerra, di quella che lo stesso Lem definisce, sempre in Micromondi, “l’inesplicabile nullità della vita umana nel grembo dell’eccidio di massa”, ma anche a volerne dare una spiegazione behavioristica, nelle scelte letterarie permane sempre un residuo aleatorio – o, per citare direttamente l’autore, “non credo sia un fatto fortuito che nelle mie opere io abbia attribuito al caso il ruolo di artefice del destino”. Tutte tematiche che affronterà con maggiori rigore precisione nel già menzionato La filosofia del caso, tentativo di Lem di polemizzare con la teoria letteraria di Ingarden, imperniata sul radicamento ontologico, fornendone una controparte che rendesse invece conto dei fattori sociali, temporali e culturali della ricezione dell’opera. Specie se paragonata alla ricezione e alla fortuna della Summa, La filosofia del caso si rivela un esperimento parzialmente fallito, ma ha in sé il pregio di fornire ai lettori un inquadramento più ampio sulla produzione teorica di Lem.

In una conversazione del 1992 con il critico Peter Swirski, Lem affermerà di essere “un convinto sostenitore della massima che la letteratura, così come la filosofia, non dovrebbe mai annoiare a morte i suoi lettori”, e che “la lettura non dovrebbe mai essere una lotta in una giungla di parole e concetti, condotta con disagio e difficoltà, per afferrare ciò che dovrebbe venire naturale”, nell’auspicio che la letteratura del futuro poggi sull’umiltà e sull’onestà intellettuale. L’inquadramento della Summa in questo proposito, caratterizzato dalla possibilità per il romanziere di sperimentare creativamente con la speculazione letteraria, è allora essenziale, giacché è proprio per tale motivo che tra il 1961 e il 1963, anni della stesura di Summa, Lem si sforzò, a cavallo tra il saggistico e il bellettristico, di “rinunciare a questa comoda protezione dal confronto con la realtà”. La componente futurologica era forse troppo all’avanguardia per quei tempi, ma la prognosi della Summa, anche al di là della resa dei conti sopraggiunta in Trent’anni dopo, è più che positiva. Nel ripercorrere a ritroso la propria opera di scrittore, Lem dirà infatti che “Summa Technologiae testimonia […] che sono sì un utopista deluso, ma non ancora disperato. Non credo infatti che l’umanità sia ‘un caso per sempre incurabile e senza speranza’”. Si tratti allora di narrativa, saggistica, o di una terza cosa segreta di cui Summa è tra i titoli più esemplari, Lem continua a portare avanti l’assunto, doloroso quanto consolante, che il tempo dei miracoli crudeli non è ancora finito.