Marmolada of Madness

Verso la metà del Settecento, le élite urbane europee scoprirono le Alpi. Fino a quel momento, la cultura europea continuava a pensarle, descriverle e rappresentarle all’interno della dicotomia tra ager (la pianura ordinata e coltivata) e saltus (il territorio indistinto, caotico e selvaggio), che derivava dalla civilizzazione romana. Rispetto alle Alpi, la temperie illuminista che caratterizza il periodo della loro scoperta si configura come una vera e propria rivoluzione dello sguardo.

È attraverso questa rivoluzione che esse entrano a far parte del cosmo delle élite urbane europee cessando di essere una sorta di massa inerte e priva di identità per diventare oggetti di studio da parte del pensiero scientifico e di rappresentazione da parte dell’agire artistico. È attraverso questa duplice cattura che al paesaggio alpino comincia a venire rivendicato un ordine interno, in conseguenza del quale emerge la necessità della sua conoscenza. “Da questo punto di vista,” scrive Antonio De Rossi nel primo volume de La costruzione delle Alpi “la «scoperta» delle Alpi, e soprattutto degli spazi d’alta quota, rappresenta una sorta di versione introflessa e verticale dei grandi viaggi di esplorazione settecenteschi di James Cook e Charles-Marie de La Condamine”. È importante sottolineare questo legame con le esplorazioni scientifiche, al tempo stesso astratto e concreto, perché esse costituiranno una delle basi a partire da cui gli esploratori delle Alpi costruiranno il proprio linguaggio ermeneutico.

L’incontro tra le élite urbane europee e la montagna avviene infatti in assenza di parole adeguate a descriverlo e, soprattutto, in base a una configurazione della visione del tutto inedita rispetto a quella che costruiva lo sguardo nella e sulla pianura. È per dare senso all’incontro con questa dimensione ancora aliena che nascono e vengono elaborate alcune delle metafore e delle similitudini che continuano a costituire anche oggi l’ossatura del vocabolario letterario e visivo che caratterizza la descrizione della montagna.

È per colmare tale vuoto di senso che la montagna diventa palazzo o cattedrale e i suoi elementi – balze, rocce e cime – divengono contrafforti, archi oppure guglie. Nel regno semiotico della similitudine architettonica, le Alpi si trasformano così in un enorme edificio in rovina che, similmente a ciò che accade ne Le montagne della follia di Lovecraft, cela le vestigia di antiche civiltà, diventando così un vero e proprio tempio della terra o della natura. In modo non troppo dissimile, anche l’incontro coi ghiacciai avviene in assenza di un vocabolario in grado di esprimere adeguatamente le sensazioni che tale incontro suscita. In questo specifico caso è la metafora la figura retorica alla quale si ricorre per dare un senso a tale visione ed esperienza. Nei trattati e nelle illustrazioni (per esempio quelle del pittore Jean Francois Albanis de Beaumont) il ghiacciaio diventa così un Mer de Glace, un mare di ghiaccio che per le classi colte dell’epoca rimanda immediatamente alla Groenlandia così come veniva raccontata e descritta nei resoconti delle esplorazioni marittime che, lo abbiamo già visto, costituiscono il modello estroflesso e orizzontale della scoperta delle Alpi.

In questo incontro, che segna anche l’inizio del lungo processo attraverso cui le Alpi verranno costruite come forma culturale della modernità (i cui stilemi permangono ancora oggi) emerge anche un’altra dimensione che diventa ben presto tipica del paesaggio alpino: la sua mutevolezza. Una mutevolezza che assume dimensioni diverse tra loro. Innanzitutto una dimensione geologica, perché vista da vicino la montagna si rivela tutt’altro che immutabile e statica come appariva dalla distanza di sicurezza della pianura. Frane, valanghe, esondazioni improvvise sono parte integrante del paesaggio alpino che, sotto la loro azione, muta senza posa. In secondo luogo una dimensione climatica, perché in spazi in apparenza contenuti convivono la mitezza primaverile dei fondovalle e l’aspro clima invernale delle vette. Infine, la mutevolezza del paesaggio alpino assume anche una dimensione meteorologica, poiché l’improvviso avvicendarsi di fenomeni diversi (violenti temporali o tempeste che lasciano repentinamente il posto alla limpidezza del cielo e allo splendore del solo) rappresenta una delle tante norme non scritte che caratterizzano la montagna come ambiente naturale.

Sono immagini, queste, che finiranno, col tempo, per acquisire un’enorme fortuna e si costituiranno come capisaldi narrativi per le descrizioni che verranno elaborate nei decenni successivi ai resoconti delle prime esplorazioni alpine. In particolare è interessante notare come, nel linguaggio pittorico, sarà proprio il contrasto a costituire uno dei dispositivi più utilizzati nella rappresentazione del paesaggio di montagna.

Tale dispositivo ordinava e metteva in relazione tra loro quella serie di elementi che, durante il processo di avvicinamento dalla pianura alle alture alpine, erano emersi come costitutivi di quest’ultimo ambiente. Tali elementi erano: le popolazioni di montagna, con le loro usanze e architetture; le rovine del passato, soprattutto quelle medievali; e, infine, i ghiacciai e le vette, mari ghiacciati e austeri templi della natura a cui venne riservata una collocazione ben precisa sullo sfondo.

Essi potevano così funzionare (per esempio nella veduta del Castelli di Nus, Valle d’Aosta di J.P. Cockburn) da elemento inglobante che racchiudeva nella totalità dell’inquadratura la mondanità pittoresca del primo piano, dove trovano posto le idilliache immagini della vita delle popolazioni locali, e il passato storico del piano intermedio, dove si collocano le rovine e le vestigia degli edifici del passato. All’interno di questo dispositivo, il tempo delle vette e dei ghiacciai diventa così il tempo cosmico che assicura, pur nella mutevolezza dei suoi caratteri, la continuità dell’ordine divino della natura, anche quando essa è stata resa oggetto osservabile scientificamente dall’uomo.

Mi sono chiesto di cosa ci parlano le immagini del distacco del seracco di ghiaccio dal corpo della Marmolada, che in questi giorni saturano lo spazio mediatico con la loro incessante riproduzione funzionale alla negoziazione del lutto che questo evento ha comportato.

Consapevole del fatto che questa costellazione culturale contribuisce ancora oggi a costruire il nostro sguardo sulle Alpi, fornendoci così una cornice culturale e di senso dentro cui leggere la montagna e i suoi fenomeni, mi sono chiesto di cosa ci parlano le immagini del distacco del seracco di ghiaccio dal corpo della Marmolada, che in questi giorni saturano lo spazio mediatico con la loro incessante riproduzione funzionale alla negoziazione del lutto che questo evento ha comportato.

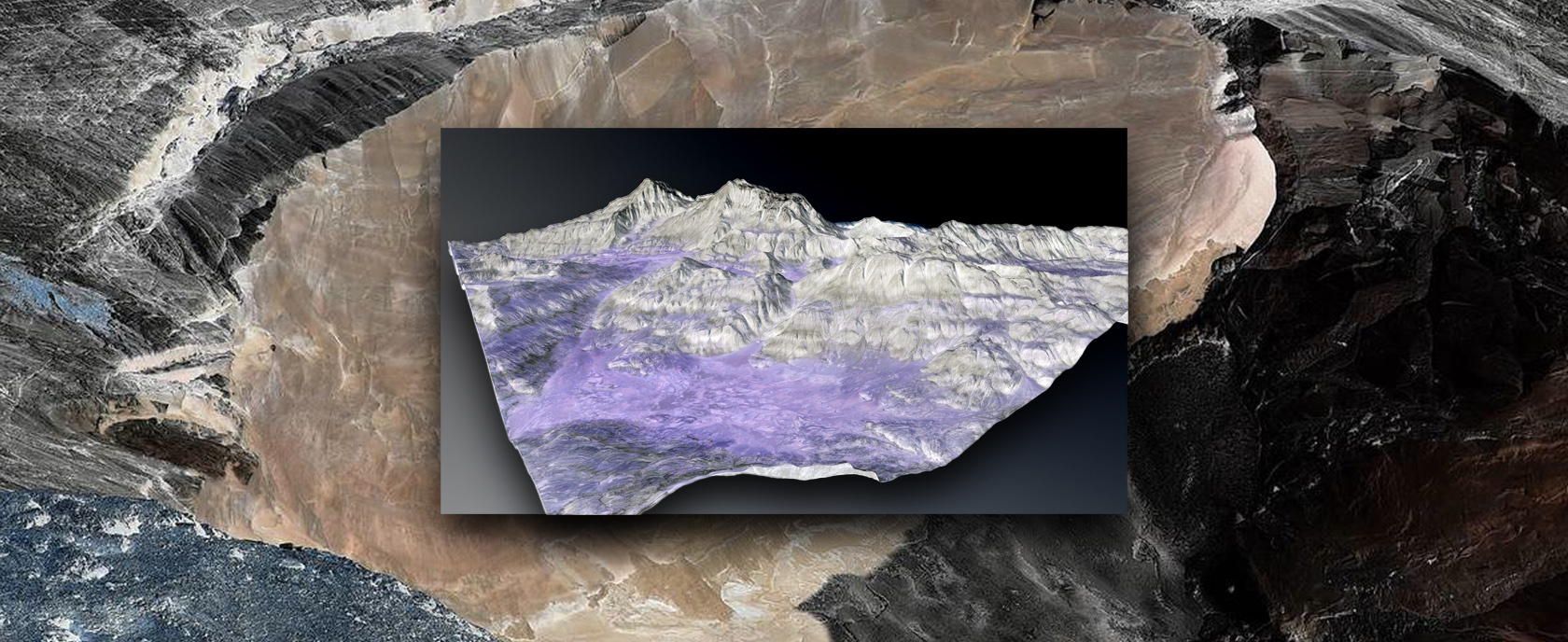

Proverò a dare una risposta a questa domanda partendo proprio dal dispositivo pittorico e di visione che ho descritto poc’anzi, all’interno del quale vette e ghiacciai rappresentano il simbolo di un tempo divino e cosmico che ingloba tanto la nostalgia del tempo storico quanto la mondanità del presente. Una tale forma del tempo è, per sua stessa natura, inafferrabile alla percezione e incommensurabile all’esperienza umana. Nel loro costituirsi come sfondo, nella distanza dal punto di osservazione che ne caratterizza la rappresentazione, vette e ghiacciai vengono fatti apparire come elementi immutabili del paesaggio e perciò astratti dal tempo percepito dall’uomo, perché appartengono a una dimensione che all’uomo è preclusa.

Le immagini della frana di rocce e ghiaccio che, nel corso della giornata di domenica 3 luglio, hanno cominciato a raggiungerci, distribuite in rete nel tempo quasi reale della comunicazione elettronica, rappresentano la rottura, improvvisa e dirompente, di questa configurazione dello sguardo sedimentata nella nostra memoria culturale da quasi trecento anni.

E questa rottura costituisce una delle dimensioni traumatiche dell’evento, quella forse più forte e più capace di colpire il nostro immaginario.

Fin dal primo momento, è emerso il collegamento tra l’evento e le elevate temperature registrate nei giorni e nelle settimane che hanno preceduto il distacco. Lo zero termico veniva infatti già da tempo registrato oltre i 4000 metri di quota e il giorno della caduta la temperatura sulla cima della Marmolada, a più di 3000 metri, superava i 10 gradi centigradi. Ciò ha fatto sì che la frana sia stata letta come una manifestazione diretta e tragica degli effetti del riscaldamento globale. E questo è un dato da registrare.

Lo è perché la tragedia occorsa sulla Marmolada sembra sfuggire a uno dei problemi che più hanno caratterizzato la comunicazione del riscaldamento globale e ostacolato la presa di coscienza di questo fenomeno, ovvero la loro apparente mancanza di causalità. Un problema che viene affrontato, tra gli altri, dal filosofo Timothy Morton che, per provare a descrivere il riscaldamento globale, elabora il concetto di iperoggetto, ovvero una classe di oggetti definiti dalla loro non-località, viscosità e da una dimensione spazio-temporale incommensurabile.

L’evento accaduto sulla Marmolada sembra sfuggire almeno in parte al campo di forze che costituisce l’iperoggetto. Perché, pur restando un evento viscoso, che, quantomeno dal punto di vista mediatico, ci resta appiccicato addosso, questa frana di ghiaccio e rocce non solo è avvenuta in un luogo ben preciso, ma si è anche verificata al culmine di una catena di eventi che erano sotto l’attenzione di tutti, percepibili alla nostra coscienza e disponibile nel tempo che tutte e tutti noi viviamo.

Possiamo dire che quella che si è verificata pochi giorni fa sulla Marmolada sembra essere una delle prime manifestazioni sensibili dell’iperoggetto “riscaldamento globale” che, fino a pochi giorni fa, pareva relegato in una dimensione temporale aliena alla nostra del tutto simile al tempo cosmico, lentissimo e incommensurabile, e alla dimensione divina, distante e inaccessibile, a cui vette e ghiacciai erano stati riservati, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, dai primi esploratori e “costruttori” delle Alpi.

Le immagini del crollo del seracco funzionano dunque come una soglia attraverso cui questa temporalità cosmica e divina ha fatto irruzione, in modo inaspettato e violento, nel tempo in cui siamo soliti vivere la nostra quotidianità. Un tempo ormai pienamente digitale, che accelera di continuo nella produzione costante di nuovo contenuto, mentre quello precedente sprofonda senza sosta nel passato, perché già datato e archiviato in un database nel momento stesso in cui viene trasmesso. Una forma del tempo, quella all’interno della quale viviamo le nostre vite, che finisce così per assomigliare sempre di più al paradosso di Achille e la tartaruga, dove la distanza da colmare non è più estesa nello spazio ma dispiegata nel tempo, e a essere irraggiungibile è un futuro diverso dal presente che viviamo. Una forma del tempo a cui il tempo cosmico e divino delle vette e dei ghiacciai appare ormai irriducibile, come se qualcosa, nel quadro che ci lega alla natura si fosse irrimediabilmente strappato.

Le immagini della frana di ghiaccio sulla Marmolada sembrano giungere quindi da un tempo alieno, remoto e da uno spazio lontanissimo. Esse sono la manifestazione di una potenza straniante che rompe la quiete della quotidianità e la familiarità che abbiamo sviluppato con il mondo che ci circonda grazie alla costante mediazione che la nostra cultura ha operato tra esso e noi.

Come di fronte agli orrori cosmici di Lovecraft, il cui nome ricorre qui per la seconda volta, di fronte alle immagini del ghiacciaio che crolla siamo incapaci di reagire o, quando siamo in grado di farlo, è per ignorare, rifugiandoci in formule tanto rassicuranti quanto inutili a leggere la situazione come quella, sedimentata anch’essa nella nostra cultura, che vuole la montagna mutevole ed eventi come quello a cui abbiamo assistito parte di un ordine naturale che continuiamo a dare per scontato anche di fronte alle più agghiaccianti evidenze della sua rottura.

Simili alla luce di Dio, le immagini della Marmolada possono accecarci o guidarci, ma quest’ultima ipotesi è possibile solo a patto che si diventi, noi esseri umani, capaci di riconoscere il dolore del mondo che si para, sempre più di frequente e con maggior forza, davanti al nostro sguardo.