L’isola

3 luglio

Mentre a Bologna arrivava il caldo estivo, abbiamo deciso di andarcene in un’isola dalmata dove venni l’ultima volta sedici anni fa.

La prima volta io e Billi arrivammo qui nel luglio del 1991, proprio mentre i segnali di guerra si moltiplicavano al confine serbo-croato. L’Espresso aveva lanciato una campagna di vacanze intelligenti e pacifiste: andiamo tutti in Yugoslavia così eviteremo che scoppi la guerra o almeno la ritarderemo, diceva il settimanale. Ma non ci fu nessuna invasione di turisti nel paese che era sull’orlo di un precipizio.

Sbarcammo al porticciolo di Hvar un pomeriggio di luce abbagliante. Ci accolsero le grandi palme lentamente mosse dal vento e il pavimento color ambrato della strada che costeggia il porto. L’isola era silenziosa e di turisti neppure l’ombra. Trovammo una villetta a Krizni Rat, la strada che costeggia il mare. La padrona di casa, una signora di Sarajevo che si chiamava Nadjia, la mattina ci portava dei pasticciotti per la colazione. Passammo un mese meraviglioso di cieli limpidissimi mentre nuvoloni di tragedia si addensavano sul futuro del paese.

Una sera, sulla piazza della cattedrale, partecipammo a una veglia di preghiera per scongiurare la guerra con candeline accese tutt’intorno.

La guerra jugoslava fu il primo segnale che l’epoca della pace volgeva al termine.

Trent’anni dopo la storia del crollo della Yugoslavia è quasi dimenticata, come la carneficina spaventosa che seguì alla disgregazione. Soprattutto è dimenticato il ruolo che l’Unione Europea giocò in quella vicenda.

Fu la Bundesbank a spingere i croati alla guerra. Data la catastrofica situazione finanziaria della Federazione jugoslava, i soldi per pagare le pensioni venivano dalla banca tedesca, e quando questa decise di non mandare più i marchi a Belgrado, invitando in modo esplicito Zagabria a istituire una banca centrale croata, cominciarono le ostilità.

Sono stato europeista quando credevo che l’europeismo fosse quel che ci rimaneva del passato internazionalismo. Sbagliavo.

Dovetti aspettare l’umiliazione della democrazia greca per comprendere cosa è l’Unione Europea: un sistema di imposizioni finanziarie guidato da un modello ordo-liberista. E soprattutto è la super-nazione dei popoli colonialisti.

Questa è l’Unione. L’anima d’Europa si è rivelata irrimediabilmente quando è iniziata la grande migrazione, quando è iniziato il grande respingimento, quando è iniziata la costruzione di campi di concentramento tutt’intorno al Mediterraneo, quando è iniziato l’Olocausto marino. L’Europa è questo.

Poiché siamo partiti il primo luglio mi preoccupavo che potesse esserci un certo affollamento di vacanzieri, ma il treno per Ancona era semivuoto e sulla nave da Ancona i saloni erano deserti.

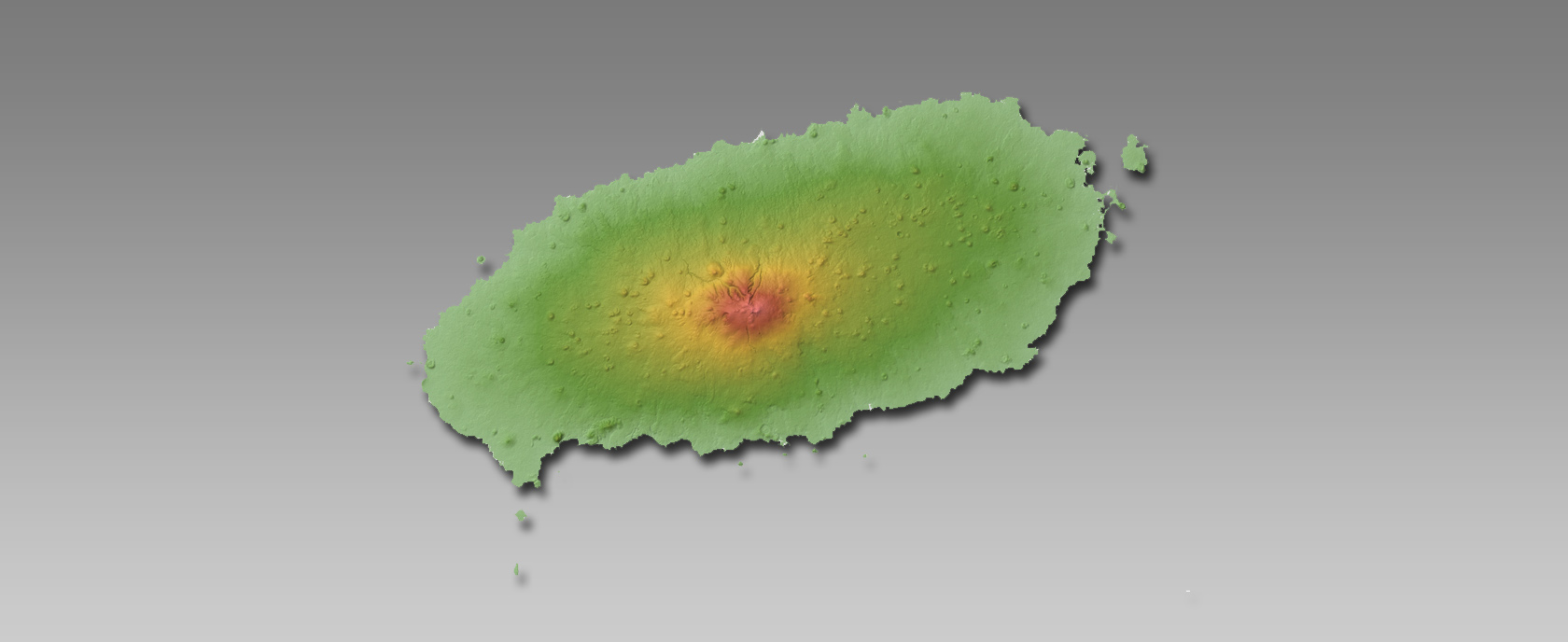

Abbiamo raggiunto l’isola verso mezzogiorno e abbiamo preso un taxi dal porto al villaggio di Stari Grad, dove stiamo in una casetta dalla quale si vede uno scorcio del braccio di mare che divide in due parti il paese.

Durante la primavera ho scritto sette cronache della psicodeflazione.

Le ho scritte per trovare un senso, per orientarmi in mezzo a quella tempesta immobile. Poi la quarantena è finita. Ma se quel periodo presentava scenari inquietanti e mai visti prima, quello che è seguito è ancora più inquietante. Ogni giorno gli eventi, i discorsi, le cifre ci ricordano che siamo entrati nell’orizzonte dell’estinzione. E l’estinzione non appare come la più tremenda delle prospettive, perché l’agonia che prepara l’estinzione promette di essere più terrificante che la fine stessa.

Per questo ho voglia di ricominciare a scrivere le mie cronache della psicodeflazione.

4 luglio

Fin dalla primavera ho partecipato al seminario di psicoanalisi sulla pandemia che si tiene due volte alla settimana. In certi momenti la discussione si fa frammentaria, talvolta la voce si fa tremante, ma ogni volta che ho potuto partecipare, il seminario mi ha permesso di cogliere il polso della vibrazione psichica che si diffonde nel mondo unificato dal terrore.

Ogni volta i partecipanti, che intervengono da Santiago o dal Messico, da Bruxelles, da Catanzaro, da Barcellona o da Rimini, danno informazioni su quello che accade nel panorama psichico in mutazione: le telefonate ai centri di igiene mentale, il resoconto dei deliri e delle paure. Frammenti del processo con cui la mente individuale elabora i segnali di paura, di solitudine, di impotenza che provengono dalla vita collettiva. Il seminario offre inoltre una condivisione emotiva con un gruppo di amici che più o meno hanno la mia età, e che vivono in prima persona l’inquietudine con cui fanno i conti professionalmente. Condivisione emotiva non vuol dire darsi delle pacche sulle spalle, ma cogliere attraverso le nostre emozioni i modi diversi in cui si evolve il sentimento collettivo.

Oggi ho sentito in molti degli interventi una vibrazione di ansietà, di tremore cognitivo, come un’oscillazione in presenza di un abisso.

Il tema dominante della discussione è stato la sospensione del tempo.

Da alcuni racconti emerge il fatto che molti, soprattutto adolescenti, rifiutano di uscire di casa dopo la fine del confinamento. Alcuni dicono che hanno paura del contagio, altri semplicemente non se la sentono di riprendere la socialità a cui partecipavano prima dell’inizio della pandemia, altri non portano nessuna motivazione. Vogliono semplicemente rimanere là dentro, chiusi nella loro camera con il loro computer, a fare tutte quelle cose che si possono fare con un computer. Qualcuno ha osservato che si tratta di un comportamento in tutto simile a quello che in Giappone è diventato noto con l’espressione patologizzante di hikikomori.

Allora mi è venuto in mente quando, durante il mio primo viaggio a Osaka, parlai con Kazuki, un amico che per diversi anni era stato hikikomori.

Kaz mi disse: per gli psicologi l’hikikomori è un malato mentale che va curato. Ma a me sembra che sia l’unica persona sana, nella società giapponese. Tutti gli altri, che si svegliano alle sei di mattina per andare a pigiarsi nelle carrozze della metropolitana, che vanno a combattere nella guerra insensata degli uffici e delle fabbriche, per soffrire continue umiliazioni e guadagnare soldi che non serviranno a vivere nessuna vita, tutti gli altri sono pazzi, poveri pazzi che si credono normali.

Un milione e mezzo di hikikomori, quanti se ne contano in Giappone, sono le sole persone che vivono una vita libera, che non hanno bisogno di niente se non del loro computer e di una ciotola di riso che la mamma gli lascia dietro la porta.

Non è forse simile quel che sta accadendo a milioni di adolescenti in tutto il mondo? Accada quello che accada, che si riproduca là fuori la razza umana per morire di stress o di fame o di influenza, che esplodano guerre, che si massacrino i diversi eserciti nazionali. Io non ne voglio sapere niente. Non ho chiesto di venire al mondo, non sono responsabile di quello che hanno fatto i miei nonni e bisnonni, non posso far nulla per cambiare la mia vita né quella degli altri. Ho un computer connesso a milioni di altri computer. Posso ascoltare la musica che mi piace, chattare con qualche disgraziato come me. Che nessuno mi dica come deve essere la mia vita. La mia vita è questa.

5 luglio

Leggo L’amore ai tempi del colera, uno dei romanzi di Gabriel García Márquez che non lessi nei decenni passati, quando tutti leggevamo García Márquez.

Naturalmente pensavo che mi avrebbe detto qualcosa sull’epidemia. In realtà il colera sta sullo sfondo del romanzo, non compare mai se non per accenni, notizie che vengono da villaggi lontani lungo il fiume, improvvisi terrori.

Quel che sta al centro del racconto è l’amore: l’attesa, la disperazione d’amore, il sollievo della lussuria, la menzogna d’amore, il dolore dell’inganno, e l’amicizia erotica che non ha né ragioni né speranze.

All’orizzonte del racconto c’è la vecchiezza, la decomposizione della carne, la tristezza dell’esaurirsi, l’affievolirsi dei sensi, ma anche il piacere dell’aver perduto tutto, del non aver più nulla da perdere, il piacere del lasciarsi andare allo squallore del disfacimento. Il lento piacere del divenire nulla.

6 luglio

Da settimane si trascina la discussione sull’abbattimento delle statue.

Quando a Bristol una folla di ragazze e ragazzi hanno abbattuto la statua di un mercante di schiavi e l’hanno gettata nelle acque del porto cittadino, abbiamo scoperto che nelle città inglesi (ma anche americane, francesi, italiane, polacche e spagnole) si erigono e conservano statue che onorano la violenza, il sequestro di persona, la deportazione, lo schiavismo, l’omicidio e lo stupro. In Germania no, perché Hitler è stato sconfitto e da allora si è convenuto che ai nazisti non si erigono statue come se i nazisti fossero tanto diversi dagli inglesi come James Colton, dal belga Leopoldo massacratore del Congo, dall’assassino italiano Rodolfo Graziani o dagli innumerevoli sterminatori americani, esperti in genocidio.

Per quanto mi riguarda, avendo anche insegnato per qualche anno nell’accademia di Carrara che ha la scuola di scultura più importante del mondo, sono giunto da molto tempo alla conclusione che si dovrebbero abbattere le statue in generale, con l’eccezione della Pietà Rondanini. Così la faremmo finita con questo equivoco che scambia la retorica per la storia e la brutalità per eroismo.

Per prime certamente si dovrebbero abbattere le orribili facce che fanno da sfondo al discorso declamato da Trump il 4 luglio nel luogo più falso del mondo, Mount Rushmore. Mentre la pandemia incendia le città americane come un furioso fuoco di foresta, Trump ha pronunciato una vera e propria dichiarazione di guerra contro chiunque non appartenga alla minoranza armata dei bianchi razzisti.

L’abisso americano si fa sempre più nero.

Proprio per la sua ignoranza, la sua violenza, la sua abiezione morale, Donald Trump rappresenta l’anima vera dell’America, l’anima incancellabile di un popolo formato da una storia ininterrotta di violenze, sopraffazioni, crimini. L’America è questo: genocidio, sterminio, deportazione, sottomissione, umiliazione, competizione, arroganza, invasione, oppressione, sfruttamento.

Nient’altro che questo.

Non c’è un’America alternativa, come credemmo un tempo. Ci sono milioni di donne e di uomini, perlopiù non bianchi, che hanno sofferto la violenza dell’America, e che a un certo punto, a partire dagli anni Sessanta, hanno combattuto per riformare l’America in senso umano. E hanno fallito.

Hanno fallito perché non potevano riformare il pozzo nero di una nazione di assassini bigotti.

Forse si può distruggere l’America, ma certamente non si può riformarla. Forse si può distruggere perché l’America si sta distruggendo da sé.

Osama Bin Laden riuscì a spingere il più grande gigante militare di tutti i tempi contro se stesso. La provocazione dell’undici settembre ha prodotto tutti i frutti che il genio strategico di quel fanatico barbuto aveva immaginato nei suoi sogni più deliranti: attrarre il gigante in una guerra contro il caos.

E chi fa la guerra al caos la perde perché il caos si alimenta della guerra. Ma George Bush e Dick Cheney questo non lo sapevano. E hanno iniziato il processo che ha portato alla sconfitta afgana alla sconfitta irachena, alla demoralizzazione dell’esercito, e dulcis in fundo all’umiliazione e all’impazzimento furibondo dei suprematisti di cui l’attuale presidente è il frutto marcio.

Ora l’America ha cominciato a combattere (e a perdere) la sua ultima guerra: quella contro se stessa, quella che cancellerà la bandiera a stelle e strisce dalla faccia della Terra.

Nel 1992 al primo summit sul clima di Rio de Janeiro, per chiarire il rifiuto di ogni regolamentazione internazionale sulle emissioni, George Bush senior disse: «Il tenore di vita degli americani non può essere oggetto di trattativa».

Fu chiaro da allora che nel futuro del pianeta c’era un alternativa: o scompare l’America o scompare l’umanità.

È molto probabile che l’umanità stia per estinguersi. Ma non escludo che prima avremo la sorpresa di assistere al disfacimento dello stato federale.

L’ecatombe virale è in pieno svolgimento. Colpisce quattro volte di più i poveri, i neri, di quanto colpisca i privilegiati. Il prossimo passaggio è la guerra civile, anzi le due guerre civili che traversano il gigante morente: prima la guerra razziale in cui i bianchi sono armati e i neri no. Poi la guerra tra suprematismo trumpista e democrazia imperialista, entrambi armati. Non può che finire male.

7 luglio

Dopo il 1991 la guerra ci impedì di venire a Hvar, ma ritornammo nel 1996, e da allora venimmo su quest’isola ogni anno, fino al 2004, quando il turismo cominciò a invadere questo posto meraviglioso.

Un giorno una grossa barca si fermò sulla piccola spiaggia dove stavamo distesi a prendere il sole, e ne scesero un nugolo di russi chiassosi, arroganti. Piantarono i picchetti a un metro dalla mia testa come se io non ci fossi. Scaraventarono i loro oggetti da nuovi arricchiti tutto intorno.

Chiedemmo loro di lasciarci in pace, ci ignorarono comportandosi con una tale arroganza che ci alzammo e abbandonammo la spiaggia. Dopo quell’episodio decidemmo che non avevamo più voglia di venire qui.

Ma adesso i russi stanno a casa loro per colpa del virus, e qui non c’è nessuno.

Nessuno.

8 luglio

I cittadini di Sonoyta, al confine tra l’Arizona e il Messico, hanno usato le loro automobili e i trattori per fermare il traffico di veicoli di turisti nordamericani che volevano entrare in Messico. Sembra che il grande muro di Trump non sia ancora pronto, ma i cittadini messicani fanno muro con i loro corpi, però in direzione contraria.

L’Unione Europea ha stabilito che gli americani non possono venire in Europa per le loro vacanze.

Fino a ieri il mondo temeva quel popolo di bovari. Tutti odiavano gli americani, ma non avevano il coraggio di dirlo. Ora appaiono per quello che sono: cani che stanno annegando.

9 luglio

La radio comunica che gli accordi con la Libia verranno rinnovati dal governo Conte.

Giuseppe Conte mi è simpatico perché assomiglia a mio babbo quando era giovane, e nei mesi scorsi ho pensato che il suo governo si comportasse decentemente, quando sembrava diffondersi il panico.

In questi giorni però sta emergendo la sua debolezza, e il governo sembra traballante.

Le due componenti principali faticano a intendersi, perché il Partito Democratico è impregnato di incultura privatista e ossessionato dalla fissazione antiquata sull’eternità del neoliberismo, al punto che non hanno la decenza di togliere la concessione alla famiglia Benetton, profittatori sull’interesse pubblico, e per giunta responsabili (impuniti) del crollo del ponte Morandi e di altri incidenti minori dovuti al risparmio sulla manutenzione. Per molto tempo ci hanno raccontato la favola che la privatizzazione è nell’interesse degli utenti, ma non c’è bugia più spudorata. Il privato pone al primo posto il suo profitto, non il bene pubblico. Ci vuole molto per capirlo? In ogni caso la società privata che gestisce le autostrade pubbliche lo ha dimostrato in modo esauriente.

La Costituzione prevede che «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale».

Dopo l’esperienza pandemica sarebbe ora di restituire alla sfera pubblica tutto ciò che è di interesse pubblico, dai trasporti alla sanità, alla scuola. Ma il Partito Democratico non ha nessuna intenzione di capirlo, forse perché rappresenta proprio gli interessi dei privatizzatori.

Il Movimento Cinque Stelle, per parte sua, è così intimamente razzista da rimanere indifferente di fronte al supplizio di centinaia di migranti assiepati in una barca sotto il sole.

I due partiti della maggioranza giallo-rossa, come la chiama il garrulo conformismo giornalistico italiano, sono d’accordo su un punto solo: sul rimandare all’infinito la revoca dei decreti di sicurezza che puniscono l’accoglienza, e sul rinnovare l’accordo cinico con le cosiddette autorità libiche.

10 luglio

In Europa il contagio è diminuito, depotenziato, forse scomparso. Così pare, per il momento. Ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità informa che oggi si è verificato il più alto incremento di casi positivi al virus su scala globale: 228.102 in 24 ore. Il numero di decessi quotidiani rimane stabile.

In Florida oggi 11.433 nuovi casi, ma Disney World si prepara a riaprire i battenti.

Erdogan ha deciso che la chiesa di Hagia Sophia fondata nel sesto secolo dall’imperatore bizantino Giustiniano deve diventare una moschea. I russi si incazzeranno di brutto. Sembra davvero di essere in un mondo cupamente antico, un mondo pieno di bambini idioti. Dobbiamo davvero rammaricarci se questo mondo umano è destinato a sprofondare presto nell’oceano del nulla? Se almeno tutto accadesse in fretta…

È l’agonia, questa agonia demente che fa paura, non l’estinzione, unica liberazione che siamo ancora in grado di immaginare.

11 luglio

Ho letto l’articolo di Lorenzo Marsili pubblicato sulla rivista NOT, che affronta un tema che in generale si preferisce ignorare: la sofferenza maschile, che grazie alle reti sociali si manifesta e si organizza nei gruppi del cosiddetto movimento incel (involuntary celibate).

Le idee che emergono dagli ambienti incel americani hanno un carattere di demenza aggressiva:

«In un mondo ideale, la sessualità non esisterebbe. Dovrebbe essere fuorilegge. In un mondo senza sesso, l’umanità sarebbe pura e civilizzata. Gli uomini crescerebbero in salute, senza doversi preoccupare di simili atti barbarici. Tutti gli uomini crescerebbero liberi e uguali, perché nessuno sperimenterebbe i piaceri del sesso che ad altri sono negati… Per abolire completamente il sesso, le donne stesse dovrebbero essere abolite», scrive in My twisted world Elliot Rodger, uno degli ispiratori di questa subcultura, che aggiunge:

«Le donne non dovrebbero avere il diritto di scegliere con chi accoppiarsi e riprodursi. Quella decisione dovrebbe essere presa per loro da uomini razionali e intelligenti. Se le donne continueranno ad avere diritti, non faranno altro che ostacolare il progresso della razza umana accoppiandosi con uomini degenerati e creando una prole stupida e degenerata. Ciò farà sì che l’umanità diventi ancora più depravata a ogni generazione. Le donne hanno più potere nella società umana di quanto meritino, tutto a causa del sesso. Non c’è creatura più cattiva e depravata della femmina umana».

Anders Breivik, il recordman del crimine che nel 2011 uccise 77 giovani socialisti norvegesi, nel suo Manifesto per l’indipendenza europea denuncia il femminismo come quinta colonna dell’invasione islamica. Quando al processo che si svolse a Oslo si ricostruì la sua vicenda personale, emerse una dolorosa storia di abusi da parte della madre psicotica.

Ma sarebbe stupido pensare che questo tipo di delirio vendicativo sia la sola maniera di elaborare un fenomeno vero ed enormemente diffuso: la sofferenza che deriva dal sentirsi respinti, sessualmente inappetibili.

Lorenzo Marsili ha scritto forse il primo pezzo interessante che ho letto su questo tema. Anzitutto chiarisce che il cosiddetto celibato involontario non va assolutamente ridotto alla figura nazistoide del maschio vendicativo.

Poi si auto-presenta in modo estremamente coraggioso:

«Non credo sia rilevante narrare alcun evento specifico della mia biografia. Ogni persona in età adulta che non abbia avuto esperienze sessuali ha la propria irriducibile storia che non può e non deve prestarsi ad alcuna semplificazione posticcia. Ciò che però mi preme dire è come questa mancata esperienza abbia influenzato la mia vita in passato e in parte tutt’ora. Per tutta l’adolescenza ho sentito di non essere abbastanza bello, intelligente, interessante e divertente. Pensavo di essere costitutivamente manchevole, un essere impossibile da desiderare sessualmente perché strutturalmente inadatto a tale scopo. Ritenevo la mia maschilità storta, malriuscita. In una parola: β».

Dalle parole di Lorenzo emerge una figura che ha una rilevanza enorme nella formazione dello spirito contemporaneo: l’intera macchina mediatica, pubblicitaria e competitiva costruisce l’identità individuale intorno alla polarità dei vincenti e dei perdenti.

È così che si costruisce quello che Marsili definisce «un muro di dolore invalicabile», è così che si accumulano le energie di un machismo aggressivo che alimenta il fascismo contemporaneo.

Giustamente Marsili mette in guardia contro le semplificazioni. Certo il sentimento di essere respinti può provocare nei maschi una reazione aggressiva e una nostalgia del patriarcato più opprimente. E in effetti è quello che accade. Ma è possibile un altro tipo di elaborazione di quella sofferenza, e Marsili la indica come un terreno di battaglia psichica, culturale, estetica di cui i femminismi dovrebbero farsi carico.

«Io sono un rifiuto, per cui esprimere il mio desiderio non ha alcun senso. Sarebbe solo un’ulteriore occasione dolorosa per un’ennesima riconferma di ciò che già so. Per questo ogni sentimento era da celare, rivelato solamente sotto l’influsso dell’alcol con un misto di rabbia e senso di colpa.»

Nel suo libro L’amore in Occidente, Denis de Rougemont osserva di sfuggita che nell’immensa mole di dolore che ha oppresso dai tempi dei tempi gli esseri umani (con qualche provvisoria schiarita di amicizia e di felicità) la parte forse più pesante deriva, non dalle guerre o dalle carestie, ma dal rifiuto d’amore.

Quando i movimenti furono capaci, in alcuni momenti felici, di creare situazioni di ampia condivisione sessuale, la timidezza, il senso di inadeguatezza furono in parte assorbiti da un abbraccio collettivo.

12 luglio

È domenica, e siamo andati alla chiesa di Sve Stephana nella speranza di trovarla aperta. Finalmente abbiamo potuto vedere l’interno, in una luce mattutina e tenera, ci siamo fermati pochi minuti senza toglierci la mascherina, poi abbiamo camminato fino alla pineta che si trova a metà strada tra la città e il porto dove arrivano i traghetti da Spalato. L’asma è salita durante la passeggiata e quando siamo arrivati a una spiaggetta pietrosa mi sono disteso su una roccia bianca all’ombra di un pino, mentre Billi faceva il bagno.

Un tempo, ormai venti anni fa, andavamo ogni giorno nel folto della pineta, e scendevamo sugli spunzoni rocciosi per gettarci in mare nell’ora calda.

Adesso preferisco camminare nelle stradine del centro sui lastroni di pietra bianca. Talvolta mi siedo in una piazzetta incantata, circondata da queste case di pietra bianca un po’ grigia, oppure facciamo yoga nel prato che sta davanti alla basilica costruita sui resti di un edificio del quarto secolo. O attraversiamo nel sole del tramonto la piazza dedicata a Petar Hectorović, il poeta del XV secolo. Due filari di palme, e il vento che viene dal mare.

Spesso mi pare di essere in un campiello veneziano, uno di quei campielli poveri, ignorati dai turisti e dimenticati dai veneziani. Ma è Venezia in mezzo a un rigoglio di magnolie e di altri fiori bianchi rossi e violacei di cui non conosco il nome, non conosco il nome dei fiori né degli uccelli, mica sono Franzen. È Venezia con le palme e i cipressi a perdita d’occhio verso le colline. È Venezia ma è più bella che Venezia.

Talvolta all’ora del tramonto la malinconia dei colori si fa così dolce da stemperare questa incancellabile coscienza del fallimento immenso della vita in generale.