All’inizio degli anni ’90, mentre la Cina apriva con cautela le finestre al mondo globalizzato, si affermava una visione paradossale: accogliere l’aria fresca del progresso tecnologico, ma tenere lontane le “mosche” del dissenso ideologico. Questa doppiezza, riassunta in un celebre aforisma di Deng Xiaoping, è diventata la base di un ecosistema digitale che oggi funziona allo stesso tempo come ponte e come barriera.

“Se apri la finestra per far entrare aria fresca, devi aspettarti che entrino anche delle mosche.”

— Deng Xiaoping

Introdotto ufficialmente nel 1994, l’internet cinese non è mai stato soltanto uno strumento di modernizzazione economica: è sempre stato una realtà che segue un copione scritto, un’apertura controllata attraverso cui lo Stato poteva filtrare il rapporto dei cittadini con il mondo esterno. Come ha osservato Graham Webster, questa apertura calcolata comportava un compromesso: accedere ai mercati globali a costo di sacrificare una parte dell’autonomia interna. Da questo patto è nato il Great Firewall, una creatura quasi mitologica che si aggira ai confini del cyberspazio cinese.

“Hanno visto il valore di un maggiore accesso ai mercati e alle tecnologie globali, anche a costo di rinunciare a parte dell’autorità.”

— Graham Webster

Il Firewall, proprio come certi spazi di confine esplorati dalle sottoculture online, esiste in una zona liminale tra libertà di accesso e controllo autoritario. Wu Jichuan, uno degli architetti principali del sistema e ministro delle telecomunicazioni tra il 1993 e il 1998, lo descrisse come una sorta di dogana digitale: un posto di controllo dove le informazioni, come i viaggiatori, devono essere ispezionate. Ma questa metafora nasconde il vero lato surreale del progetto. Il Firewall non è solo una barriera, è una macchina che altera la realtà: crea un internet parallelo in cui il consenso è costruito e il dissenso viene reso spettrale.

Questo è l’ingresso di un internet café cinese (wangba 网吧) in una foto apparsa su Xiaohongshu [è il nome cinese di REDnote, una piattaforma social e di e-commerce, NdT]. Questi vivaci hub digitali occupano un posto speciale nella memoria di molti millennials cinesi nati negli anni ’80 e ’90, come Tao, che hanno trascorso qui una parte formativa della loro adolescenza. L’atmosfera multisensoriale e la socialità unica di questi luoghi li rendono veri e propri landmark generazionali.

Per i netizen cinesi, muoversi in questo spazio è diventato una danza rituale, una miscela di creatività e prudenza che richiama le forme di sotterfugio memetico comuni a molte community online globali.

“Quando parliamo di internet, non intendiamo una libertà assoluta d’informazione. Penso sia un concetto chiaro a tutti. Se attraversi la dogana, devi mostrare il passaporto. Lo stesso vale per la gestione dell’informazione. Non c’è alcuna contraddizione tra lo sviluppo delle infrastrutture digitali e l’esercizio della sovranità statale.”

— Wu Jichuan, ex Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni della Repubblica Popolare Cinese, 1995

In quest’arena attentamente sorvegliata, anche la lingua muta. Gli utenti hanno sviluppato un vero lessico dell’elusione. Espressioni come 996 (la massacrante settimana lavorativa 9–21, sei giorni su sette) o “sdraiarsi” (una forma di resistenza passiva all’iperproduttività) prosperano nei piccoli interstizi lasciati dalla censura, sbocciando brevemente prima di essere abbattute dal sistema algoritmico di controllo che opera come una mazza schiaccia-talpa. Il risultato è una performance continua, ironica e disperata allo stesso tempo – un gioco in cui ogni protesta virale rischia di diventare un fantasma digitale.

Il vero genio della cultura digitale cinese sta proprio in questa creatività perpetua – una forma di resilienza che riflette una più profonda adattabilità culturale. Nel conflitto tra espressione e controllo, nasce forse la cultura digitale più dinamica del pianeta.

Noi ragazzini cinesi non stavamo semplicemente usando internet: stavamo inventando un nuovo sistema linguistico, progettato per essere indecifrabile a chiunque avesse più di venticinque anni

La lingua marziana

Nel 2008, mentre gli adolescenti americani personalizzavano i loro profili MySpace con musica in autoplay e grafiche glitterate, in Cina stava prendendo forma qualcosa di molto più sofisticato. Lo so bene: ci ero dentro fino al collo.

Sono cresciuta a Shanghai, ho ricevuto il mio primo computer a dodici anni e, a sedici, vivevo praticamente online. Le mie giornate erano accompagnate da quel suono iconico, simile a colpi alla porta, dei messaggi di QQ, e la mia vita sociale si misurava in contatti salvati. Le notti infinite passate nei Wangba (gli internet café), mentre i miei genitori pensavano che fossi a studiare da un’amica, hanno forgiato un’intera generazione di nativi digitali con un rapporto unico con il linguaggio.

La lingua marziana è sbocciata insieme al fenomeno 非主流 (“non-mainstream”), una specifica sottocultura giovanile cinese dei primi anni Duemila. Questo movimento si esprimeva attraverso selfie modificati in modo pesante: pelle tremendamente sbiancata, occhi ingranditi, guance finte e pose intenzionalmente innaturali. Le foto venivano scattate dall’alto, con espressioni esagerate o sguardi volutamente vuoti, poi editate con filtri LOMO, negativizzazioni, pixel sfocati ed effetto flou.

L’estetica era completata da elementi visivi ricorrenti – ruote panoramiche, fili dell’elettricità, palloncini, foglie cadute, cieli pieni di nuvole – e da testi scritti in lingua marziana, usando font contrastanti. L’insieme creava un vero sistema identitario sottoculturale che permetteva alla gioventù cinese di usare una comunicazione codificata e, al tempo stesso, di sviluppare una specifica estetica digitale che rifiutava il mainstream.

Noi ragazzini cinesi non stavamo semplicemente usando internet: stavamo inventando un nuovo sistema linguistico, progettato per essere indecifrabile a chiunque avesse più di venticinque anni. Ricordo ancora le piccole scariche di dopamina che avevo quando personalizzavo il mio avatar, e l’euforia nel trovare modi sempre più complessi per scrivere frasi semplici che mia madre, nonostante gli sforzi, non sarebbe mai riuscita a decifrare. Era il nostro superpotere generazionale: comunicare alla luce del sole, restando invisibili agli occhi delle figure che rappresentavano l’autorità.

Poi è arrivata la lingua marziana (火星文), e di colpo ho avuto il mezzo perfetto per dare voce a tutti i miei melodrammi adolescenziali. La usavo per raccontare le mie crush non ricambiate, per confessare sentimenti a persone che a malapena sapevano della esistenza, per elaborare quel delicato dolore che accompagna l’avere sedici anni ed essere costantemente fraintesi. Questo sistema linguistico – un caos affascinante fatto di frammenti di alcuni caratteri, simboli, kaomoji ed elementi del cinese tradizionale – era diventato la nostra password generazionale.

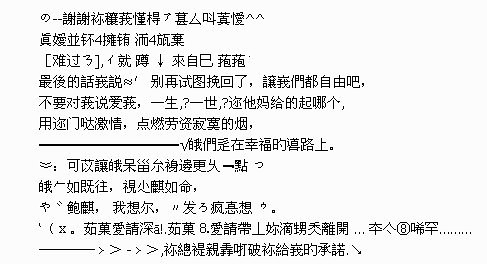

Questi sono esempi di “火星文” (lingua marziana) dall’internet cinese dei primi anni 2000. Queste frasi fortemente emotive includevano espressioni come: «Grazie per avermi insegnato cos’è il vero amore», «Se ti senti triste, accovacciati e abbracciati», oppure «Non dirmi che mi ami».

Non si trattava solo di nascondere messaggi ai genitori: stavamo costruendo comunità attraverso la complessità. Ogni messaggio decifrato con successo era una prova d’appartenenza alla nostra tribù digitale. Era la firma culturale della generazione post-anni ’90, la nostra impronta linguistica in un internet che si stava espandendo a vista d’occhio. La usavamo per tutto: dalle confessioni struggenti alle prese in giro feroci, dagli inside jokes ai racconti più articolati. Poi, come succede con molte cose da adolescenti, la lingua marziana si è gradualmente dissolta: siamo cresciuti, abbiamo iniziato a lavorare, a formare famiglie, ad allontanarci dal mondo di QQ. La ribellione in codice dei nostri anni più turbolenti sembrava morta insieme alle pettinature elaborate e agli aggiornamenti di stato strappalacrime.

O almeno, così pensavamo.

Con un colpo di scena inaspettato, quelle abilità linguistiche nate per nascondere ai genitori le nostre crush hanno assunto un significato del tutto nuovo in un ambiente digitale cinese sempre più controllato. Ciò che era iniziato come tattica per proteggere la privacy adolescenziale si era evoluto in una sofisticata strategia di elusione della censura. La lingua marziana, che una volta serviva a nascondere un “ti amo” dagli adulti ficcanaso, ora permetteva di parlare di temi sensibili senza farsi individuare dai filtri automatici keyword-based.

Il 10 marzo 2020, mentre il COVID-19 travolgeva Wuhan, la rivista People pubblicò “The Whistle-Blower”, un’intervista ad Ai Fen, direttrice del pronto soccorso dell’ospedale centrale di Wuhan, in cui raccontava i primi due mesi della pandemia. L’articolo fu subito cancellato, ma ciò che seguì fu pura poesia della resistenza digitale.

Gli utenti iniziarono a ricostruire l’intervista in decine di formati creativi per aggirare la censura: la scrittura oracolare cinese delle osse, il codice Morse, il braille e, naturalmente, la nostra amata lingua marziana. Ogni articolo trasformato sopravviveva solo per pochi minuti, a volte ore, prima di sparire, e ogni versione successiva era più indecifrabile della precedente. Ma continuavano a circolare, in una sorta di epica staffetta cibernetica, in cui ogni trasformazione era un piccolo atto di sfida al controllo dell’informazione.

La lingua che un tempo proteggeva i nostri segreti adolescenziali ora preservava le storie che rischiavano di scomparire. Dalla ribellione adolescenziale alla resistenza digitale: la distanza tra le due era più breve di quanto avessimo mai immaginato.

躺平的韭菜不好割 (L’erba cipollina quando è distesa è difficile da tagliare)

L’ascesa vertiginosa di piattaforme come Weibo (l’equivalente cinese dell’energia caotica di Twitter) e Xiaohongshu (pensate a una sorta di Instagram, ma con un livello di esibizione del proprio lifestyle ancora più curato) è diventata il battito cardiaco digitale della generazione nata negli anni ’80 e ’90. In questi spazi prende forma la coscienza collettiva di un’intera fascia demografica.

Ciò che rende questa generazione particolarmente interessante è la sua posizione paradossale: è allo stesso tempo la colonna portante economica delle famiglie e la principale vittima delle crisi — dalla pandemia alla stagnazione economica fino all’instabilità del mondo aziendale. Ma la loro risposta non è propriamente la protesta diretta. O almeno, non in modo esplicito. È qualcosa di silenzioso, di più sovversivo: una grammatica della diserzione.

Se in Occidente la “burnout culture” ha prodotto espressioni come goblin mode o rotting – vale a dire un’accettazione gioiosa del disordine, dei capelli sfatti e dei contenitori del cibo da asporto come dito medio contro la produttività performativa – in Cina i nativi digitali hanno creato un vero e proprio vocabolario del distacco professionale.

“躺平” (tang ping, “lying flat”, sdraiarsi) non è solo un’espressione: è una presa di posizione filosofico-esistenziale contro l’iperproduttività. La sua versione più moderata – la “vita a 45 gradi” (45度人生) – racchiude perfettamente quello stato d’animo sfumato tra la rassegnazione totale e il partecipare con riluttanza: l’arte di esserci senza davvero esserci. E poi c’è 摆烂 (bai lan, lasciar marcire), un’espressione che significa accettare il declino invece di sprecare energie per combattere qualcosa di inevitabile. È il gesto consapevole di chi sceglie di non combattere più, perché ogni sforzo è già scritto nel fallimento.

Un meme cinese molto diffuso raffigura la “vita a 45 gradi” (45度人生) – questo stato liminale vissuto dai giovani professionisti intrappolati tra impulsi opposti. La didascalia recita: “Voglio partecipare alla hustle culture, ma non ho le energie; ma nemmeno riesco davvero ad accettare il dolce far niente” (想卷卷不动,躺又躺不平). Questa metafora visiva cattura alla perfezione la realtà psicologica di una generazione che non riesce né ad abbracciare pienamente l’estenuante “involuzione” (内卷) dell’ipercompetitività né ad adottare del tutto la filosofia ribelle del “tang ping” (躺平), cioè il rifiuto consapevole del sistema. Vive invece in un perpetuo angolo di 45 gradi: una partecipazione riluttante a meccanismi che non può né accettare fino in fondo né abbandonare del tutto.

Ma il disimpegno non nasce nel vuoto. È una reazione a ciò che è venuto prima. Il mito del Da Chang – le “grandi fabbriche” come Alibaba e Tencent – si è deteriorato. Un tempo simboli scintillanti di mobilità sociale, oggi sono diventati abbreviazioni per indicare la fatica del 996. Anche il linguaggio si adatta per affrontarlo: Niu Ma (mucca-cavallo), un termine che una volta descriveva il bestiame, ora descrive te, che affronti un’altra giornata di lavoro logorante.

“996” indica l’estenuante orario lavorativo cinese: dalle 9 del mattino alle 9 di sera, sei giorni a settimana — una pratica ormai normalizzata nel settore tech cinese. Il fondatore di Alibaba, Jack Ma, l’ha persino difesa, dichiarando: «Lavorare 996 è una benedizione che molti desiderano ma non hanno l’opportunità di ricevere».

E così il ciclo si restringe. Non si tratta solo di stanchezza. Parliamo di nei juan: l’involuzione, la ruota del criceto che gira sempre più veloce senza andare da nessuna parte. Le vie di fuga non sono fisiche, ma linguistiche, psicologiche: un modo per restare nel sistema senza aderirvi veramente. Perché quando non puoi andartene, sovverti. E sotto tutto questo, c’è anche qualcosa di più oscuro, di ancora più insubordinato: l’anonimato come armatura, una generazione che impara il potere di scomparire sotto gli occhi di tutti.

Ad esempio, questa è un’immagine generata con intelligenza artificiale tramite Recraft, raffigurante impiegati antropomorfi con sembianze di mucca e cavallo – una rappresentazione visiva del termine “牛马” (Niú Mǎ). Questo slang molto diffuso su internet in Cina, nato come espressione dispregiativa, è stato oggetto di riappropriazione dai giovani professionisti come abbreviazione autoironica per descrivere i lavoratori moderni che faticano come bestie da soma. La metafora visiva cattura perfettamente il modo in cui i netizen cinesi usano linguaggio e immagini in codice per commentare lo sfruttamento sul lavoro, evitando allo stesso tempo critiche alle dinamiche sistemiche.

In questa equazione culturale, abbracciare il tang ping significa evitare il nei juan, sfuggire al tapis roulant del 996 e superare lo status di Niu Ma. Ma c’è un altro livello in questa forma di resistenza digitale: un’identità collettiva avvolta nell’anonimato.

Questi, ad esempio, sono screenshot di immagini generate con intelligenza artificiale tramite Recraft, in cui Hello Kitty appare in scenari d’ufficio assurdi e apocalittici — un fenomeno visivo che sta travolgendo i social media cinesi. I giovani professionisti cinesi hanno abbracciato queste creazioni surreali in quanto perfetta rappresentazione del burnout lavorativo legato alla famigerata cultura del “996”. Il trend incarna quello che i netizen definiscono “微疯” (“leggera follia”): l’uso di personaggi dell’infanzia in contesti disturbanti per commentare in modo criptato l’esaurimento professionale. Queste immagini funzionano come manifesti digitali, che permettono ai lavoratori di esprimere emozioni legate allo stress aziendale che sarebbe rischioso dichiarare apertamente, trasformando Hello Kitty in un’insolita icona di ribellione silenziosa sul posto di lavoro.

L’Armata Momo

Se la rivoluzione linguistica cinese offre un commento implicito alle pressioni sociali attraverso un linguaggio codificato, l’Armata Momo rappresenta qualcosa di molto più diretto: un movimento di resistenza digitale collettiva che si nasconde in piena vista dietro l’avatar disarmante di un simpatico dinosauro rosa.

A gennaio 2025 si è verificata un’imprevista migrazione tra piattaforme, quando alcuni utenti americani di TikTok, preoccupati dallo spettro di una totale messa al bando, hanno cominciato a colonizzare Xiaohongshu, la piattaforma cinese ossessionata dall’estetica. Questa diaspora digitale ha generato un raro momento di scambio culturale non filtrato tra due universi online solitamente separati da firewall governativi e bolle algoritmiche.

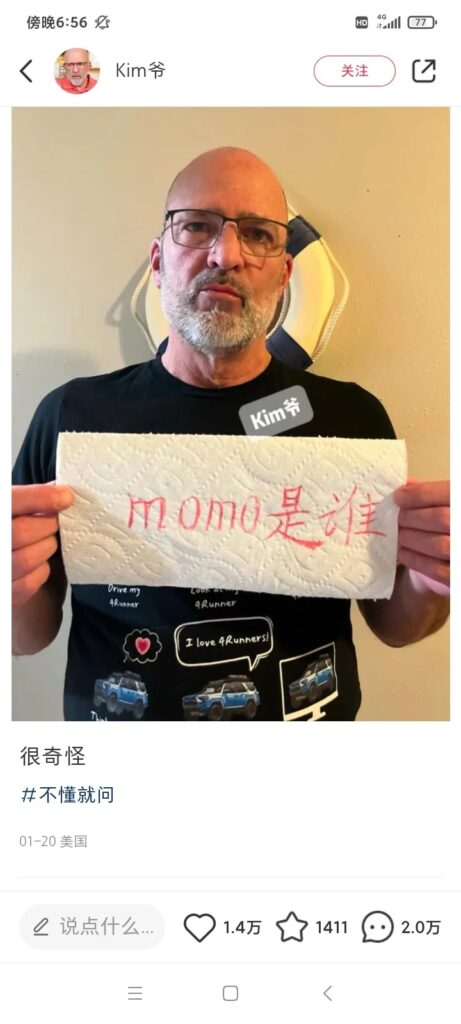

Navigando con una certa goffaggine in questo nuovo ambiente, questi immigrati digitali si sono trovati di fronte a un fenomeno curioso: migliaia di utenti apparentemente scollegati tra loro che usavano lo stesso avatar con un dinosauro rosa chiamato “Momo”.

In origine, il dinosauro rosa era semplicemente l’avatar predefinito assegnato ai nuovi account di Douban e Xiaohongshu. Ma questa figura apparentemente innocua si è evoluta in qualcosa di ben più significativo: un’identità condivisa che consente agli utenti di esprimersi con maggiore libertà in uno spazio digitale sempre più sorvegliato. Non è stato scritto nessun manifesto, non è emerso nessun leader, non è stata lanciata nessuna campagna con hashtag. Eppure, migliaia di utenti hanno scelto indipendentemente lo stesso travestimento digitale, dando vita a una forma di mimetismo sociale non pianificato, ma sorprendentemente efficace.

Il percorso di Momo — da avatar anonimo a mascotte della resistenza — è cominciato sui campi di battaglia dei fandom delle celebrità. I membri del “Goose Group” su Douban hanno adottato per primi questa identità per chiacchierare in sicurezza sulle star, evitando così l’ira di altri gruppi di fan rivali. Una soluzione pratica a un problema ben noto della cultura pop cinese, dove esprimere l’opinione sbagliata sull’idolo sbagliato può scatenare una guerra digitale.

Per molti, Momo è al tempo stesso un costume e una stretta di mano segreta: permette agli utenti affini di riconoscersi, pur rimanendo anonimi agli occhi esterni.

È una resistenza digitale che può sempre essere negata – una testimonianza del potere dell’anonimato collettivo, capace di generare un nuovo tipo di coraggio digitale.

Come ha osservato un netizen: «Da quando mi sono unito all’Armata Momo, sono diventato più schietto. Se qualcuno si offende, ci sono migliaia di altri Momo su cui far ricadere la colpa!».

Per gli utenti cinesi tutto questo genera un’esperienza digitale schizofrenica. Accedere a internet significa entrare in un tunnel della realtà

Ciò che rende davvero straordinari questi movimenti paralleli non è solo il loro ingegno individuale, ma anche il modo in cui si coordinano collettivamente all’interno del controllatissimo ecosistema digitale cinese. Dai rivoluzionari del linguaggio con la loro filosofia tang ping alle armate di dinosauri rosa con il loro travestimento collettivo, fino alla resurrezione della lingua marziana nei momenti di crisi: non stiamo assistendo a tattiche isolate, ma a un intero ecosistema di resistenza creativa, che opera in un’ingegnosa zona grigia, dove il significato si annida tra le righe.

Questi approcci riflettono una comprensione sofisticata dei meccanismi del controllo. Trasformando in strumenti di espressione autentica ciò che è nato come codici tra adolescenti per proteggere la privacy, umorismo nichilista da ufficio e avatar predefiniti, gli internauti cinesi hanno scoperto che la resistenza efficace non richiede lo scontro diretto. Al contrario, essa prospera nell’ambiguità, creando espressioni che possono esistere allo stesso tempo come fenomeni apparentemente innocui della rete e come commenti sociali profondi.

Per gli utenti cinesi, tutto questo genera un’esperienza digitale schizofrenica. Accedere a internet significa entrare in un tunnel della realtà, dove la visibilità è condizionata e l’espressione è una prova d’equilibrismo. Bisogna mantenere più stati mentali attivi allo stesso tempo: sapere cosa si può dire apertamente, cosa va codificato in metafora, cosa richiede un camuffamento completo e cosa non si può proprio dire. Questa compartimentazione mentale genera una forma di doppia coscienza digitale.

Ogni tasto premuto implica un calcolo complesso: Questo post sopravviverà? Sarà visibile agli altri? Per quanto tempo? Questa formulazione è sicura o richiama un termine recentemente bandito? Il peso psicologico di questa auto-moderazione costante è profondo, e crea un’esperienza frammentata in cui comunicare diventa una forma di arte performativa.

Eppure, all’interno di questo paesaggio digitale frammentato, è emerso qualcosa di straordinario. Nello spazio tra l’“aria fresca” e le “mosche” evocato da Deng Xiaoping, gli utenti cinesi hanno costruito qualcosa di unico: una cultura digitale che dimostra che, a volte, la forma più potente di espressione non è urlare, ma sussurrare in una lingua meravigliosamente complessa che solo i tuoi compagni di viaggio possono comprendere.