L’incantesimo di Kowloon

Kowloon is full of danger, be very careful.

Shenmue II

Un gatto, durante un’esplorazione con altri randagi, si perde nella città popolata di automi antropomorfi. La città è una massa di cemento e di geometrie urbane che si dispongono una sopra l’altra, figure ricorrenti di scarichi di condensa, insegne luminose scritte nella stessa lingua che infesta i muri delle strade, biciclette arrugginite che stanno appese, distributori automatici. I tetti sono un labirinto di giardini improvvisati, condotti di areazione, sedie in plastica e antenne. All’ultima edizione degli Oscar dei videogiocatori, The Games Awards, i candidati al premio “Best Game of The Year” avevano un denominatore in comune: la crisi. È il collasso dell’equilibrio che tieni in piedi il mondo in Elden Ring, è la fine di un ordine divino in God of War: Ragnarok. In Stray (sviluppato da Annapurna Interactive) nel quale il giocatore interpreta un gattino arancione, la crisi è quella degli uomini.

La città nel quale è ambientato Stray, Walled City 99, è l’ennesima declinazione degli spazi urbani del cyberpunk e nello specifico è stata disegnata ispirandosi ad una specifica area di Hong Kong. I videogiochi per anni hanno attinto all’asian-ness, un agglomerato di cliché e fascinazioni orientaliste, dove città diverse dell’asia si fondono in chimere urbane. Ad esempio, Ridley Scott descrisse la Los Angeles di Blade Runner una “Hong Kong nella giornata sbagliata”.

Hong Kong è stata una città iconica, un modello letterario ed estetico durante gli anni ‘80, quando stava vivendo un momento di boom economico, sociale e culturale. Il cinema di John Woo (A Better Tomorrow) o Ching Siu-Tung (Swordman II) , che si trattasse di film kung fu o sparatorie hard boiled, metteva in scena forme di dinamismo sfrenato. Così com’era sfrenata l’economia con la neonata borsa dei mercati, fin da subito terzo polo della finanza asiatica. Il metodo “un Paese, due sistemi”, istituito dal grande capo cinese Deng Xaoping, era una promessa di libertà che riempiva la città di immigrati da tutta l’Asia. Nella sua storia, HK ospitò immigrati celebri, come Sun Yat-sen (padre della rivoluzione che fece cadere la dinastia Qing), José Rizal (martire dell’indipendenza filippina), o Ho Chi-minh (che nel nel 1930 ad Hong Kong fondò il Partito comunista vietnamita).

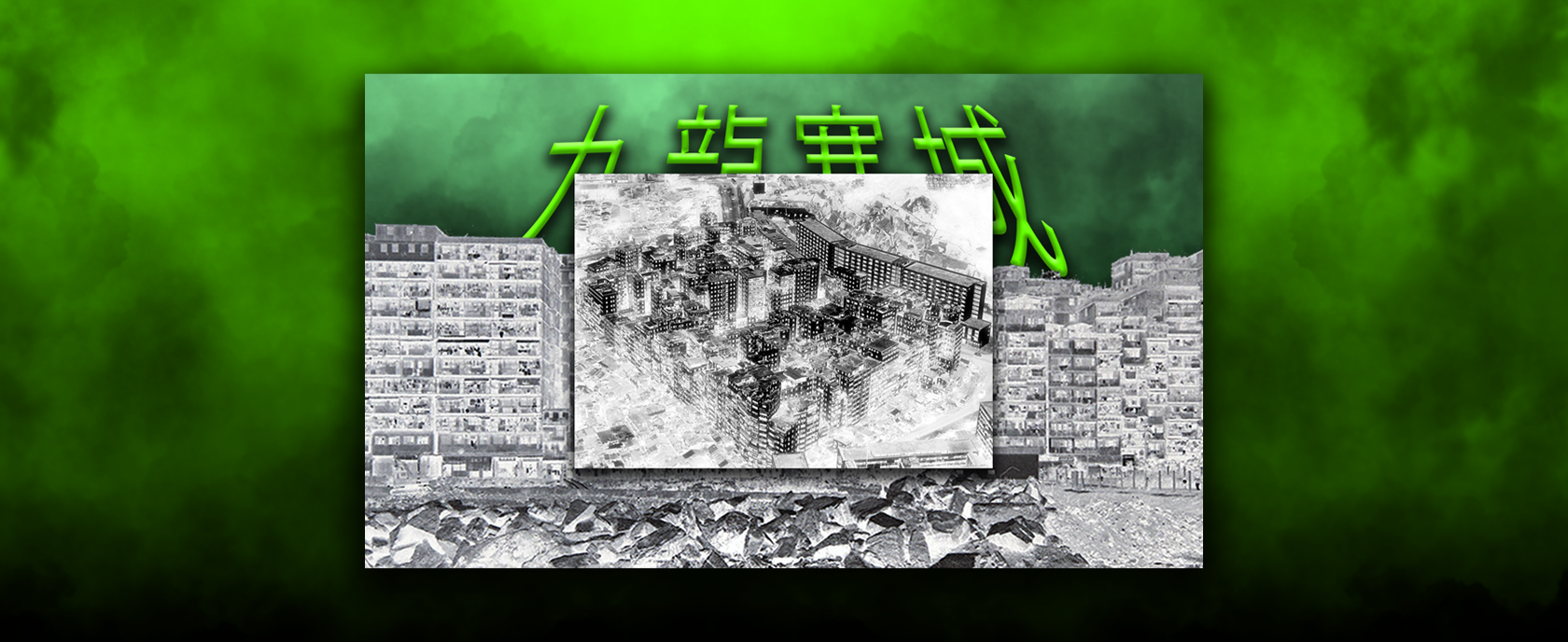

Ci sono due città murate di Kowloon, quella vissuta e quella re-immaginata.

Hong Kong non era il risultato di una crescita ipertrofica e capitalistica come Tokyo o New York, non era nemmeno una megalopoli dell’industrializzazione socialista come lo erano Shangai o Pechino. Era qualcos’altro, in mezzo a tutto il resto. L’immigrazione ad Hong Kong è un elemento costante della sua storia, che ha ingigantito il tasso demografico passando dagli 800 mila abitanti negli anni ‘30 ai cinque milioni nel 1990. È in questo contesto di emergenza abitativa che si spiega la nascita della città murata di Kowloon, ex avamposto militare divenuto luogo di squatting già alla fine degli anni ‘40. Le amministrazioni inglesi compresero fin da subito l’animo anti-governativo del perimetro, che assunse la forma di enclave che si auto-governava, ecosistema che si espandeva verso il cielo. Trentamila persone vivevano in un perimetro di 200 metri per poco più di 100 e i palazzi raggiungevano i dieci piani. Probabilmente sarebbero stati più alti se non fosse per il traffico aereo dell’aeroporto di Kai Tak nelle vicinanze. Per ironia della sorte, un luogo che era nato come bastione a difesa dei pirati del mare si era trasformato in qualcosa di non troppo distante da Tortuga o un’utopia piratesca, una TAZ (Zona Temporaneamente Autonoma).

Negli anni ‘70, Kowloon era il luogo preferito delle Triadi, che aprirono centri di spaccio, bische per il gioco d’azzardo o bordelli. Quando il governo di HK intervenne per arrestare l’emorragia mafiosa che si rallentò negli anni successivi, rimaneva il micromondo fatto di oscurità, nel quale dottori e dentisti senza licenza aprivano le loro attività, minuscoli bar in cui giocare a mahjong si affiancavano alle rosticcerie di carne di serpente, dove migliaia di bambini prendevano il sole sui tetti, dove le tubature dell’acqua sfidavano le leggi della fisica, come la sfidavano i diorami di cavi dell’elettricità esposti. Il fascino della città nella quale tutto può succedere in nome del caos è quello che l’ha resa set di alcuni film d’azione degli anni ‘80 – tipo Senza esclusione di colpi (BloodSport, 1988), con Van Damme, nel quale Kowloon è la sede di un torneo di arti marziali i cui partecipanti possono morire per le mazzate.

Ci sono due città murate di Kowloon, quella vissuta e quella re-immaginata. È facile trovare su Internet racconti di chi ci ha abitato, a volte su vecchi siti ormai archeologici ma anche in racconti più recenti. È chiaro poi che la seconda Kowloon è un’invenzione, un desiderio utopistico, un processo feticizzante che ha coinvolto Giappone, Stati Uniti ed Europa. Hak Nam, “città delle tenebre” è il nome che gli davano i locali, e City Of Darkness, Life in Kowloon City (1993) è anche il nome del libro fotografico più famoso sulla città. Il libro di Greg Girard e Ian Lambord è un tesoro di foto preziose e di testimonianze degli abitanti del luogo, ma anche una fedele ricostruzione storica e di vita (politica, sociale). Il libro è fuori catalogo ma in giro per la rete si riescono a recuperare versioni digitali o alcune delle foto presenti nel volume. Foto che evocano un regno notturno, i cui abitanti, come negli scatti analogici, passano il tempo sui tetti a guardare le stelle o giocare a carte. In Stray, un robot passa il suo tempo sdraiato a guardare le stelle (artificiali) del cielo di Walled City 99, “Quei cerchi di luce sono piacevoli da osservare. Ma un giorno voglio vedere il vero cielo.”

L’architettura di Kowloon è lo spazio che ha convogliato idee di repressione e perdita, che nei videogiochi è stata declinata con spazio di potere delle mafie e delle attività illegali, un luogo occulto nel quale spargere storyline ermetiche.

La reporter di un canale Youtube ha intervistato un ex residente della città murata per chiedergli somiglianze e differenze tra Walled City 99 e Kowloon, cercando di discernere gli elementi effettivamente originali e le fascinazioni orientaliste, come la spropositata quantità di neon (che a Kowloon non esistevano). Sia il cinema statunitense che quello locale di Hong Kong hanno utilizzato Kowloon come il luogo dove tutto era possibile in nome delle forze del caos. William Gibson ha più volte citato Kowloon come fonte d’ispirazione. In Aidoru (1996) l’immenso ponte che collega San Francisco ad Oakland dopo un terremoto (il “big one”) è un rifugio per migliaia di persone: “C’era un posto vicino a un aeroporto […] Kowloon, […] non c’era nessuna legge lì. E sempre più gente ci si ammassava dentro; costruivano sempre più in alto. Nessuna regola, solo case e gente che ci viveva dentro. La polizia non entrava. Droga e prostituzione e gioco d’azzardo. Ma c’era anche gente che ci abitava. Fabbriche, ristoranti. Una città. Senza legge.”

Nel cyberpunk, scrive Riccardo Gramantieri in un capitolo del libro Filosofia della Fantascienza (Mimesis, a cura di Andrea Tortoreto), gli spazi si giustappongono nella loro oppositiva complementarietà, in un dualismo dove periferia analogica e centro urbano hi-tech sono l’altra faccia del dualismo tra mondo fisico e virtuale. Nel saggio scrive Gramantieri che il luogo per eccellenza nella letteratura di Gibson, la città di Neuromante, è un eterotopia di Foucault. Un’eterotopia è uno spazio-altro della modernità, dove con “altro” si intende che non è uno spazio che si identifica per la sua estensione di geometricità ma per essere qualcosa di discontinuo, dislocativo, dove tutto può essere un punto di accesso a qualcos’altro. La figura geometrica lascia il posto a una ramificazione di valori, a un interconnessione di grafi ciclici.

L’eterotopia non è il sogno irrealizzabile degli uomini dell’utopia, ma un non-luogo concreto dove qualcosa sta emergendo dal nulla. L’architettura di Kowloon è lo spazio che ha convogliato idee di repressione e perdita, che nei videogiochi è stata declinata con spazio di potere delle mafie e delle attività illegali, un luogo occulto nel quale spargere storyline ermetiche. In qualche modo la Kowloon dei videogiochi è un’ eterotopia nel significato di non-luogo che ri-rappresenta e definisce il reale. Per dirla con una parola molto pop, è il sottosopra.

In Recombinant Urbanism, David Shane scrive che “la città murata rappresenta elemento dannato, negativo, eterotipico ingaggiato nel fantasy e nei mondi di finzione”. Stray è breve e lineare (il suo gameplay è davvero povero) ma la simil-Kowloon abitata dai suoi timorosi robot è un continuamente in frizione con il mondo esterno e con una rete digitale che si alimenta dei ricordi di un’altra esistenza. Da questo punto di vista ci riporta all’eterotopia cyberpunk a metà, dove ogni piccolo appartamento o tubatura metallica, ogni tetto è un possibile pezzo di fuga sembra rimandare ad una gerarchia non fisica. Ma chi ha giocato a Stray sa che una gerarchia fisica esiste eccome, perché tutto sommato il gioco parla della liberazione fisica di un’intera città ed il suo aprirsi all’Altro (l’Oltre).

La Kowloon videoludica vale la pena di essere raccontata solo se lo è nel modo in cui la decodificò William Gibson, cioè se cartografia postmoderna, di nodi rituali, dove scienza e magia si confondono.

Il rapporto tra Kowloon e i videogiochi è un legame che dura da decenni. Si può dire che la città murata abbia influenzato il game design e nello specifico il world building fin da quando esiste il 3D. Ci sono giochi che della città dell’oscurità ne riprendono la superficie, l’estetica e connotazioni. Oltre ai già citati Stray e Cyberpunk 2077, ci sono opere come Call of Duty: Black Ops, Stranglehood, Hitman, che hanno intere parti della storia ambientata in una dichiarata ricostruzione di Kowloon. In Black Ops l’area di gioco serve ad esasperare il senso di confusione, di disorientamento, nel fatto di combattere in un’area senza strade, di continui dislivelli. Ma una mappa che è un semplice labirinto per una partita in multiplayer non ha granché da offrire: la Kowloon videoludica vale la pena di essere raccontata solo se lo è nel modo in cui la decodificò William Gibson, cioè se cartografia postmoderna, di nodi rituali, dove scienza e magia si confondono. Succede in un vecchio gioco per Playstation.

Nel 1997, l’anno in cui Hong Kong smette di essere una colonia britannica, dalle sue macerie riemerge dal regno dello Yin l’intera Kowloon. Lo Yin è il reame oscuro, demoniaco e lunare. Il mondo dello Yang (sul quale cammina l’uomo e civiltà contemporanea) e quello dello Yin convergono, sintomo di un disallineamento. La Supreme Feng Shui Conference invia un un maestro Feng Shui per riportare l’ordine e far tornare Kowloon nelle tenebre dello Yin. Altrimenti il caos sarà inevitabile e il mondo distrutto. L’oscurità di Kowloon è l’esoterismo di Kowloon’s Gate (Zeque, 1997), un’opera enigmatica, un magma di simboli junghiani, citazioni a Dante, asian gothic, caratterizzata da un forte un sincretismo filosofico, i cui strati di simboli fanno riferimento al Tao, al concetto di Ki, alle pratiche del Feng Shui – una sorta di arte geomantica, un miscuglio di astrologia e altre credenze vecchie quanto la dinastia Qin.

In Shenmue 2 (secondo capitolo della mitica saga scritta da Yu Suzuki, 1999), un’intera sezione di gioco è ambientata a Kowloon. L’area è introdotta con una cutscene dal sapore epico, in cui il quartiere viene presentato come una sorta di fortezza su di una collina isolata e che il protagonista raggiunge viaggiando su di un autobus periferico. Non è una rappresentazione verosimile – la vera Kowloon non era così distante dal resto della città, ma serve ad intensificare una percezione di alterità. In Shenmue 2 Kowloon è la baia dei pirati divenuta rifugio dei reietti e spazio della malavita.

Una delle più potenti rappresentazioni di Hong Kong nei videogiochi è quella di Shadowrun: Hong Kong. La caratteristica fondamentale della saga è quella di avere un mondo dove magia e tecnologia convivono. Quella di Shadowrun è una Hong Kong politicamente e socialmente stratificata, che alterna splendore e decadenza, un crogiolo di storie che la rende una rappresentazione coerente nei confronti della complessità storica. Il visual design è ispirato alla storia del posto, incrociando stile britannico e cinese. Non manca una Kowloon ricostruita sulle macerie della precedente storica (il gioco è ambientato nel futuro): è la città delle Triadi, ma anche il luogo da dove provengono gli shadowrunner di Hong Kong, ovvero dei mercenari capaci di manipolare la magia – camminatori delle ombre. Probabilmente debitore nei confronti di Kowloon’s Gate, anche in Shadowrun il Qi del Tao è un elemento (de)stabilizzante di Kowloon, costruita attorno alla “Fortune Engine”, una macchina di Qi. Il malfunzionamento della macchina causa una degenerazione del luogo, infestando di spiriti malvagi e caos, divinità aberranti come Qian Ya, la regina ragno.

I videogiochi che rievocano Kowloon rimarcano i mille volti della city of darkness, svelano le storie conflittuali attraverso lo spazio urbano, nella polarizzazione del reale e dell’irreale, yin e yang, ordine e caos, esistente e inesistente.

Pur non essendo un videogioco, Kowloon Generic Romance, seinen manga di Jun Mayuzuki, merita di essere citato. L’opera rielabora la città murata in una gabbia di flemmatica nostalgia: la reinventa eliminando tutto il background storico legato all’illegalità e alle precarie condizioni di vita, per trasformare la città in un’allegoria dell’incapacità comunicativa dei protagonisti. Nel fumetto aleggia la presenza dello spettro della Kowloon reale che, nella storia, si scopre essere le fondamenta di quella in cui vivono i protagonisti.

Kowloon ad oggi è tre cose. Un insieme di testimonianze – voci di chi l’ha vissuta, fotografie e video di qualità scadente -, un grosso parco nato nel 1995, il Kowloon Walled City Park, sorto lì dove prima c’era la città; infine, Kowloon oggi è la sua stessa rappresentazione in costante divenire: è un re-enchantment space, per dirla con un articolo di Tommaso Guariento. I videogiochi che rievocano Kowloon rimarcano i mille volti della city of darkness, svelano le storie conflittuali attraverso lo spazio urbano, nella polarizzazione del reale e dell’irreale, yin e yang, ordine e caos, esistente e inesistente. Kowloon’s Gate VR: Suzaku, sviluppata dagli stessi programmatori del capitolo per Playstation vent’anni prima, è una sorta di walking simulator che, per citare la presentazione sulla homepage del gioco, è un viaggio che attraversa il tempo e lo spazio nostalgico.

L’incantesimo videoludico di Kowloon è un’area contaminata di nostalgia, una massa virtuale di spazzatura e anarchia, è un luogo fisico che è stato cristallizzato nei suoi avatar digitali, destinato a vivere mille vite sospese. Una falsa città per essere abitata da automi che sognano la libertà dopo la fine dell’uomo.