La violenza si è sempre adattata a diversi mezzi di rappresentazione visiva, dalle arti ai media tradizionali, fino alle piattaforme di social media più recenti, in modo da soddisfare sia i gusti delle élite sia quelli del pubblico generalista. Mi sono spesso chiesta se la violenza abbia necessariamente bisogno di una componente visiva per essere rappresentata e riconosciuta come tale.

La professoressa di Media e Comunicazione Lilie Chouliaraki, riferendosi al bombardamento dell’Iraq durante l’attacco del 2003, ha osservato come particolari elementi scenici sfruttino un’estetica che all’orrore unisce una sorta di bellezza perturbante. Dall’invasione di Baghdad, le culture visive e i media hanno subito cambiamenti drastici rispetto a come li conoscevamo fino ad allora: la copertura mediatica continua 24 ore su 24 si concentrò interamente su bombardamenti, riprese aeree, filmati originali e immagini satellitari, mostrando tanto una sofferenza diffusa spettacolarizzata quanto una performance di violenza organizzata. La produzione di immagini dell’invasione brutale dell’Iraq è stata seguita da un altro shock nel 2004, quando furono divulgate le foto dalla prigione di Abu Ghraib grazie alla denuncia di un whistleblower, il soldato di riserva dell’esercito statunitense Joseph Darby, che trovò le immagini su un CD lasciato da uno dei soldati coinvolti nelle torture e le segnalò ai suoi superiori. Le immagini ritraevano cadaveri, stupri, sodomizzazioni, gravi abusi e torture inflitte a uomini iracheni detenuti dal personale militare statunitense, in una sequenza di umiliazioni che è passata alla storia come una delle più vergognose rappresentazioni della brutalità in età contemporanea.

Avrebbero dovuto processare l’intera catena di comando, ma solo pochi tra i molti soldati coinvolti – Charles Graner Jr., Ivan “Chip” Frederick II, Lynndie England e Sabrina Harmon – furono sottoposti a corte marziale, condannati, incarcerati in prigioni militari e congedati con disonore, scontando però delle pene ridotte. Questo portò la società statunitense a ritenere che le torture di Abu Ghraib fossero casi isolati perpetrati da squilibrati malati, nonostante anche il documentario di Rory Kennedy del 2007, Ghosts of Abu Ghraib, abbia esplicitamente affermato che la tortura fosse una tattica approvata dalla Casa Bianca. Nomi come George W. Bush, Dick Cheney e Donald Rumsfeld rimasero rispettati e onorati nella “terra dei liberi e patria dei coraggiosi”, come affermato dal professor Hamid Dabashi. Lo sforzo per “ridimensionare l’osceno” nella rappresentazione del crimine fu completamente vano, poiché nei decenni successivi le scene macabre di Abu Ghraib divennero iconiche, in quanto incarnavano una forma di barbarie razionale, oltre alla brutalità sistematica dell’invasione militare statunitense: un’occupazione illegale, una conquista imperiale.

اللعنة عليهم

Maledizione su di loro

Dopo la pubblicazione delle foto di Abu Ghraib, numerosi artisti di fama internazionale si sono affrettati a rappresentare, moltiplicare e contestualizzare l’orrore, spesso utilizzando una prospettiva quasi estetizzante, come esemplificato dai disegni di Richard Serra e Fernando Botero del 2004. La riproposizione ripetuta di queste immagini, nel complesso, non solo sembra aver ignorato la dignità delle vittime e aver mancato di sensibilità verso le loro esperienze, ma potrebbe anche aver causato ulteriore sofferenza con una potenziale ritraumatizzazione dei soggetti coinvolti. Al contrario, gli artisti arabi hanno decostruito le narrazioni faziose e stereotipate sulla Guerra del Golfo e il suo trauma nella grande mostra collettiva Theater of Operations: The Gulf Wars 1991–2011, svoltasi tra il 2019 e il 2020. Questo evento ha presentato oltre 300 opere di più di 80 artisti, 36 dei quali provenienti da Iraq, Kuwait e dalle loro comunità diasporiche, come Thuraya Al-Baqsami, Jamal Penjweny e Monira Al Qadiri. Tuttavia, quando la mostra ha avuto luogo al MoMA PS1 a New York, ha ricevuto scarsa attenzione. Come continua a spiegare Dabashi, «le culture imperiali prosperano sulla loro amnesia intenzionale». Apparentemente, l’arte opera come un dispositivo estetico attraverso il quale lo sguardo (prevalentemente occidentale) riesce a cogliere una realtà orrorifica attraverso una lente di ingrandimento o di abbellimento.

Più recentemente, in un video pubblicato su Instagram il 27 maggio 2024, la content creator palestinese Salma Shawa ha evidenziato le conseguenze del massacro a Rafah avvenuto il 26 maggio 2024. In un suo reel ha sollevato delle domande sull’opportunità e il senso non solo di creare ma anche di condividere una versione cartoon o un disegno a colori direttamente ispirato al corpo di un bambino decapitato e massacrato nella realtà, ucciso dall’IOF, con fiori che sbocciano dal suo corpo senza testa. L’immagine è stata postata e successivamente condivisa a neanche ventiquattro ore dalla strage, in parte per influenzare gli algoritmi ed evitare la censura. Indipendentemente dalle intenzioni dell’artista, la rapida e massiccia diffusione di questa immagine ha generato interpretazioni pericolosamente distorte. L’immagine è stata considerata un modo per attenuare l’orrore, un dispositivo narrativo estetizzante per affrontare mentalmente una realtà insostenibile, finendo però per generare dissociazione e distacco emotivo. Shawa ha giustamente sottolineato l’importanza di considerare il tempismo di tale immagine. Rimane da chiedersi se sia stata pensata davvero come meccanismo di coping per esprimere speranza, rabbia o altri sentimenti difficili da verbalizzare.

L’influenza giapponese

Il Giappone rappresenta un fenomeno storico unico in quanto inventore e promotore di tendenze di consumo culturale e sottoculturale. Queste tendenze sono considerate il soft power della nazione, spesso descritto come “diplomazia della cultura pop”, in contrapposizione all’approccio duro della classica superiorità militare. Tra queste tendenze socio-culturali vi sono l’estetica kawaii, l’industria degli anime e dei manga, e i fandom associati come quelli legati alla cultura otaku e al cosplaying.

Prima di esplorare questo tema, ho notato che nell’approccio contemporaneo all’estetizzazione della violenza due processi distinti si stanno fondendo e stanno collassando l’uno nell’altro: beautification e cuteification, dove il suo essere carino [cuteness], a differenza della bellezza, dà l’impressione che il soggetto o l’oggetto considerato possa essere facilmente posseduto e che sia facilmente accessibile. Sebbene tradizionalmente considerata incapace di ispirare attrazione sessuale, nel contesto contemporaneo che sto esaminando, con l’implosione dei suoi confini, la cuteness evolve in qualcosa di inedito, capace di esprimere una sessualità immediata e non minacciosa. È in questa transizione che, nelle culture sopramenzionate, emerge in varie forme una figura chiave particolare: la figura simbolica, archetipica e inorganica (eppure rappresentata con una corporeità piuttosto vivida) della ragazza vista come agente attivo che diffonde la sua pervasiva dolcezza insieme a un fascino ambiguo.

Per citare Maria Solis nel suo articolo Why ‘Girls’ Rule the Internet, «la parola “ragazza” è in opposizione non a “ragazzo” ma a “donna”». Sebbene Solis si riferisca alle implicazioni della femminilità e delle relative responsabilità adulte, credo che questo principio si applichi anche in questo contesto: la giovane ragazza, talvolta persino preadolescente, non è semplicemente una figura umana, ma è la proiezione di un comportamento che funge da tramite per l’immaginazione. Ma l’immaginazione di chi?

Come esplorato dallo psicologo e critico Tamaki Saitō nel suo libro Beautiful Fighting Girl, l’ossessione per il personaggio della combattente femminile in anime e manga nasce da una posizione di potere e di sottomissione: «La sua posizione privilegiata si fonda sul fatto di essere un oggetto del desiderio assolutamente irraggiungibile». Bisogna chiedersi ancora una volta: ma il desiderio di chi? Saitō collega questa figura agli otaku, generalmente ragazzi o uomini (e la differenza tra i due potrebbe essere particolarmente rilevante in questo contesto), «[fan] appassionati di anime, manga e giochi per il computer […] noti […] per la loro conoscenza quasi enciclopedica e feticistica di specifici filoni della cultura visiva», i quali spesso hanno complesse fantasie sessuali verso personaggi femminili fittizi che «spaccano il culo a tutti».

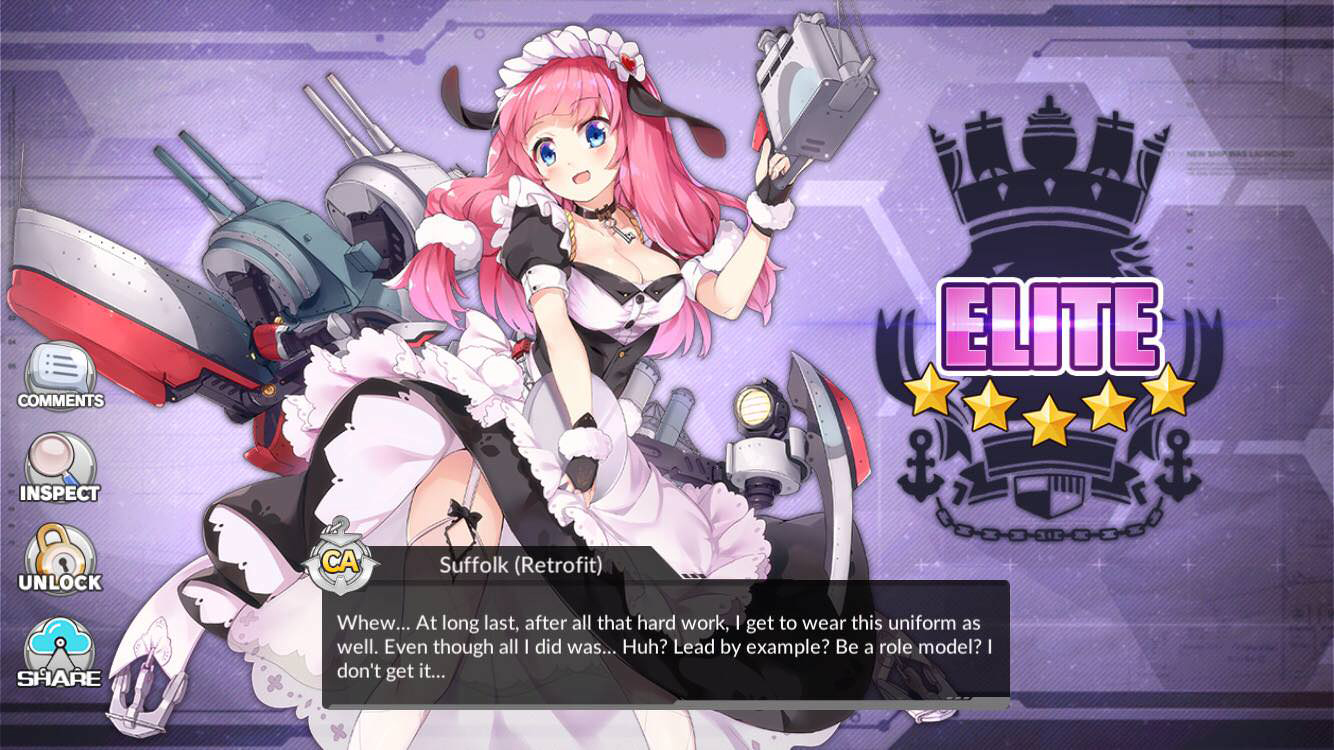

Azur Lane

Con il tempo, il personaggio femminile antropomorfo (gijinka) si è intrecciato a un’estetica “operativa”, come nel caso della romanticizzazione delle navi da guerra in stile manga che ha influenzato significativamente il videogioco cinese shoot ‘em up Azur Lane, divenuto estremamente popolare in Giappone intorno al 2017. I giocatori assumono il ruolo di comandanti di queste “shipgirls” – antropomorfizzazioni moé delle navi da guerra. Azur Lane presenta oltre 600 personaggi collezionabili, ognuno con caratteristiche fortemente feticizzate, che spaziano da un aspetto giovanile a scollature prominenti, per offrire tanto una rappresentazione immatura del corpo femminile quanto una più matura. Queste “shipgirls” si ispirano a navi reali utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale, e si basano sui nomi, le storie e le caratteristiche di vere imbarcazioni, come la tedesca Z1 Leberecht Maas. Come sottolineano gli studiosi Francesco Toniolo e Stefano Caselli, i corpi delle shipgirls in Azur Lane sono al centro del suo sistema commerciale, poiché possono essere «collezionati, acquistati, migliorati, espansi e modificati».

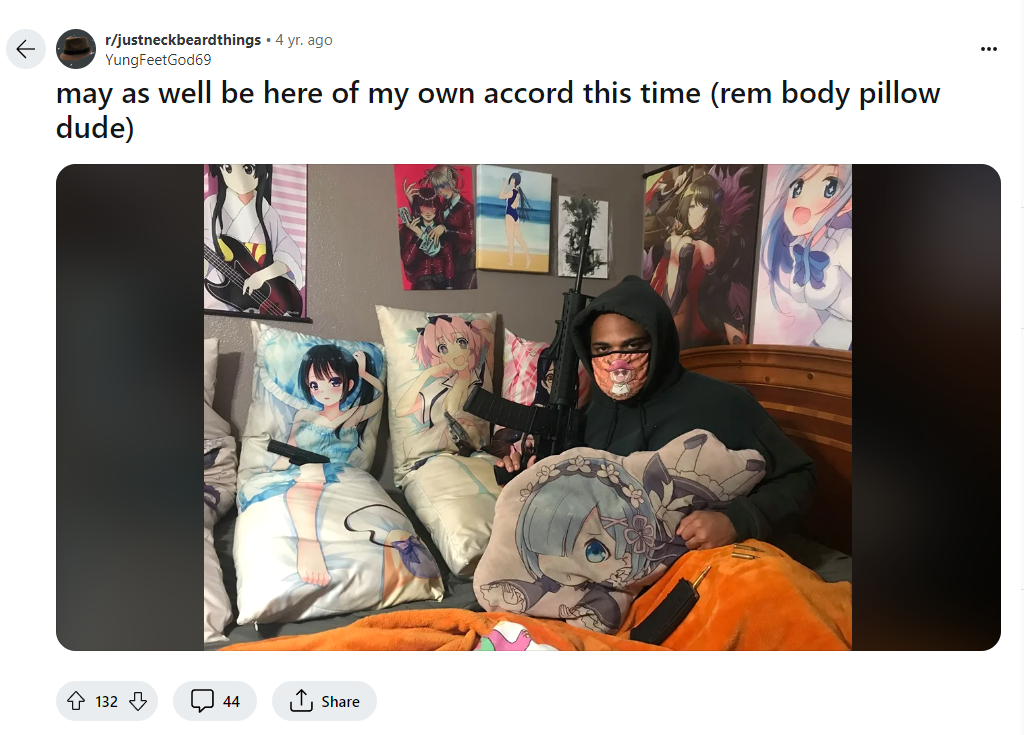

Dakimakura

Allargando il discorso, il Dakimakura – un cuscino da abbracciare che riproduce a grandezza naturale un’immagine ispirata agli anime – è diventato un simbolo iconico della sostituzione del partner nelle comunità di Incels e Weebs. Sempre più spesso si osserva un legame tra la cultura waifu e il movimento statunitense per il diritto a detenere armi da fuoco legato al Secondo Emendamento, i cui sostenitori usano questo oggetto per esprimere il loro amore per entrambi. In sostanza, questa combinazione di armi e waifu incarna una realtà parallela distopica, dove il potere egocentrico della superiorità armata si intreccia con l’ideale irrealizzabile di una donna sottomessa e ipersessualizzata. Politicamente, questa immagine simboleggia il trionfo del conservatorismo radicale, rafforzando una cultura della “libertà armata” e promuovendo ruoli di genere tradizionali di dominazione maschile e sottomissione femminile. L’industria tattica statunitense e i sostenitori del Secondo Emendamento di Weapons Grade Waifus, originariamente nato come una pagina Facebook, ora prosperano nella vendita di toppe motivazionali a tema ragazze anime provocanti con fucili.

A proposito dell’ostentazione della propaganda di guerra online, le origini dell’estetica digitale all’interno della cultura militare possono essere fatte risalire ad alcuni video pubblicati su YouTube tra il 2005 e il 2007 che mostrano membri dell’Aeronautica e dei Marines statunitensi durante le invasioni in Iraq e Afghanistan. In un capitolo del volume collettivo The Aesthetics and Affects of Cuteness, la studiosa Maria Pramaggiore esamina come, in alcune scenette su YouTube di militari statunitensi che fanno dubbing e ballano su canzoni pop, «le provocazioni sessuali e di genere, spesso comiche, risuonano con la propaganda ufficiale che giustifica la guerra al terrore degli Stati Uniti attraverso un dualismo di forte impatto che contrappone un Occidente secolare, illuminato ed egualitario a un Islam patriarcale le cui donne oppresse necessitano disperatamente di essere salvate».

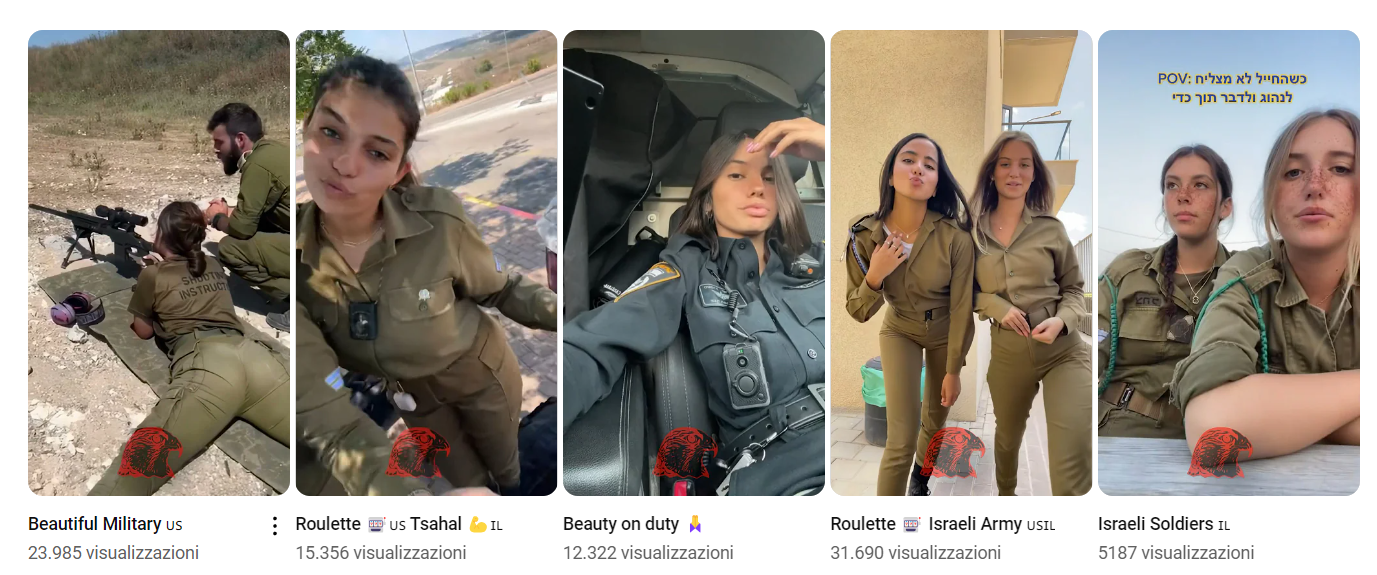

Allo stesso modo, il soft power dell’esercito più finanziato al mondo, sostenuto dagli Stati Uniti, è evidente nel caso delle soldate delle Forze di Occupazione “israeliane” (IOF), che sembrano replicarsi fino al punto di dissolversi come individui, trasformandosi invece in simulacri o avatar standardizzati all’interno di video ripetitivi. Questo fenomeno è documentato non solo dall’account TikTok delle IOF, ma anche da canali YouTube come Bralcon (@brvlcon, 4,13 milioni di follower a maggio 2024), che accumula video brevi con un numero crescente e apparentemente infinito di coreografie sempre uguali eseguite da innumerevoli soldate “israeliane”. Il numero di visualizzazioni, ovviamente, rivela poco dell’identità e delle preferenze degli spettatori. L’aspetto più rivelatore si trova nei commenti nauseanti sulla pagina Instagram e sul canale YouTube di Bralcon. Questa proliferazione mira forse a soddisfare una moltitudine di fantasie sessuali su misura per la fanbase, ma queste bishōjo/soldate mancano di identità specifiche: l’accento, piuttosto, è posto sulla loro replica indistinta.

No Makeup, Only Camouflage

L’account ufficiale di TikTok dell’IOF è stato lanciato nel 2020 e lo scorso agosto ha raggiunto 431 mila follower. Prima dell’ottobre 2023, il video più popolare sul loro account ufficiale di YouTube era IDF Pinpoint Strike on Ahmed Jabari, Head of Hamas Military Wing, un video di nove secondi pubblicato il 14 novembre 2012 che a oggi ha totalizzato 4,9 milioni di visualizzazioni. Contrariamente al tentativo del governo statunitense di nascondere gli orrori di Abu Ghraib per ridurre e silenziare l’indignazione, in questo caso l’IOF e il governo “israeliano” non solo amplificano intenzionalmente l’episodio, ma si vantano apertamente di un assassinio.

“Israele” è percepito come un esercito associato a un paese, e la sua società, in cui il confine tra i settori civili e militari è sfumato, ha familiarizzato con il concetto di militarismo digitale già nel 2008–2009 durante l’incursione nella Striscia di Gaza denominata Operazione Piombo Fuso. Nella società sionista “israeliana”, ogni soldato è spesso visto come “il figlio di tutti”, un figlio o una figlia che presta servizio nell’esercito. Questa percezione sociale influisce sulla responsabilità legale delle loro azioni, come si è visto, ad esempio, nel caso di Elor Azaria, un soldato “israeliano” accusato nel 2016 di omicidio colposo nei confronti di un uomo palestinese. [Ho volutamente omesso il nome di questa persona per evitare di mettere vittime e carnefici sullo stesso piano/nella stessa frase].

Dopo la sentenza, Azaria ha trascorso solo pochi mesi in carcere, durante i quali migliaia di “israeliani”, inclusi diversi parlamentari e l’allora Ministro dell’Istruzione Naftali Bennett, hanno fatto pressione per ottenere la sua grazia e il rilascio immediato. Nell’ideologia estremista che permea la società sionista, simili azioni trovano una giustificazione morale perché i soldati sono visti come “uno dei nostri ragazzi” o “una delle nostre ragazze”. Tuttavia, questa contraddizione pone una domanda fondamentale: se un giovane soldato è ritenuto mentalmente irresponsabile, come può essere autorizzato a portare armi o a partecipare ad operazioni militari?

Cuteness e intrattenimento come forme di addomesticamento

A novembre 2021, il canale Israel Bidur (Israel Entertainment) ha pubblicato su TikTok un breve video per la “Hanukkah Challenge”, con protagonista l’ex Primo Ministro “israeliano” Naftali Bennett in un duetto con Yael Deri, ex ufficiale della Polizia Militare dell’IOF e celebrità di TikTok. Il video trabocca di cringe. Yael Deri, nota a livello nazionale come prodigio dell’esercito e volto prediletto delle IOF, continuava a mantenere viva la tradizione del lip sync, mostrando la sua maestria nell’arte dell’intrattenimento al fianco di un ex Primo Ministro evidentemente impacciato. Con uno sguardo smarrito in cerca di rassicurazione, Bennett cercava di seguire i passi di danza per dieci secondi insieme all’ex sergente Deri, che lo fissava con lo stesso sguardo che si riserva a un bambino perso nel bosco.

Seguendo la tipica grammatica visiva rapida e frivola delle sfide su TikTok, il pubblico è stato affascinato dall’autenticità, dalla genuinità e dall’impacciata goffaggine di un politico suprematista che, nel 2013, in risposta al rilascio di prigionieri palestinesi, dichiarò pubblicamente che «[essi] dovrebbero essere uccisi, non rilasciati», aggiungendo di aver «già ucciso molti arabi nella [sua] vita», e che questo non gli creava «assolutamente alcun problema».

اللعنة عليهم

Maledizione su di loro

Il meccanismo di sopravvivenza della società “israeliana” intrisa di propaganda [blue-pilled] si basa sull’adozione di un filtro percettivo che la isola da una verità insostenibile, agendo come un’operazione di cataratta al contrario: anziché rimuovere una lente opaca, ne applica una per impedire qualsiasi sforzo, collettivo o individuale, di confrontarsi con la realtà e accettarla. Si tratta dell’ultimo stadio di manipolazione, dove la realtà viene piegata per adattarsi ai propri desideri. Per sovvertire la realtà attraverso le parole, l’apparato semantico della propaganda deve essere rafforzato tramite la creazione di immagini capaci di oltrepassare la dimensione fisica, alimentando di continuo uno stato-nazione in forma di metaverso (in questo caso un “Sionverso”, un neologismo coniato da me), cioè una versione ad hoc, profondamente distorta e controllata dei codici linguistici e sensoriali, progettata per alimentare il suprematismo operativo più estremo. Che si tratti di un video virale su TikTok o di un personaggio anime di un videogioco, la componente innocente dell’estetica “cute” è evidente, grazie all’enorme impatto che ha sull’immaginazione, sulla gratificazione visiva e sui valori. Tuttavia, può rivelarsi uno strumento molto efficace per mitigare la brutalità della violenza implicita. Sia la cuteness sia l’intrattenimento operano come forme di addomesticamento, e sono caratterizzate da una rapida proliferazione social con una capacità notevole di saturare lo spazio: attraverso questi mezzi, il pubblico viene ammansito e pacificato, condotto verso una transizione blanda, docile e priva di shock fino al conformismo e all’obbedienza più totale, per venire infine inoculato con una dose di ideologia reazionaria e negazionista, in modo da impedire la percezione di una realtà altrimenti inaccettabile. Una citazione dal libro di Ross Wilson su Theodor Adorno, che ho trovato sul canale Telegram Galactocosmic Ontological Disorder, è particolarmente adatta in questo contesto: «L’intrattenimento è necessariamente affermativo, perché la fuga che offre non è affatto una fuga da una realtà cattiva, ma piuttosto una fuga dall’idea stessa di resistenza a quella realtà. L’unica via d’uscita è la resa».

Nell’ottobre 2023, Nikita DumpTruck si è scusata pubblicamente dopo aver usato lo stesso stile bimbocore in uno dei suoi video TikTok di “girlsplaining” per descrivere l’attacco “israeliano” a Gaza come una festa di compleanno andata male

Conclusioni

Come ha riportato la giornalista Taylor Lorenz del Washington Post l’11 marzo 2022: «La Casa Bianca ha osservato attentamente l’ascesa di TikTok come fonte dominante di notizie, e ciò ha portato alla selezione di un gruppo di nomi tra i più influenti della piattaforma». La Casa Bianca ha invitato personalmente un gruppo di influencer di TikTok per assicurarsi che fossero in grado di smentire le disinformazioni e comunicare in modo efficace riguardo all’invasione dell’Ucraina.

Un episodio particolarmente esilarante e a tratti drammatico si è verificato nel 2022 sull’account TikTok Nikita DumpTruck, gestito da una nota comica la cui biografia recita: “💗 Bimbo University 💗 ✨ for the girls ✨ notizie, storia, economia, cultura, inoltre ciao mi chiamo Nikita”. Nel breve video, Nikita spiegava l’invasione russa dell’Ucraina “for the girls”, raccontando che “Russia e Ucraina erano una coppia, ma poi si sono lasciate”, descrivendo la NATO come un gruppo di “migliori amiche” [besties], aggiungendo un tocco frivolo, flirty, fresco, pieno di cliché, simile a quello di un’ “amica del cuore” [BFF] che dà consigli su come vestirsi per impressionare la propria crush. Nell’ottobre 2023, Nikita DumpTruck si è scusata pubblicamente dopo aver usato lo stesso stile bimbocore in uno dei suoi video TikTok di “girlsplaining” (successivamente cancellato dall’autrice) per descrivere l’attacco “israeliano” a Gaza come una festa di compleanno andata male, che ha coinvolto tre ragazze chiamate “Patty” (riferendosi alla Palestina), “Brittany” per il Mandato Britannico e “Izzy” per Israele.

In un mondo in cui assistiamo a un genocidio in live streaming, con la sua dilagante impunità, e in cui la corsa al dominio mondiale appare inesorabile, la Gen Z ha risposto tenendo lezioni di storia in tempo reale. Con toni più o meno sarcastici, questə ragazzə affrontano il periodico annuncio di disastri – come il cambiamento climatico, le disuguaglianze economiche e l’ingiustizia sociale – esprimendo valori personali e mostrando con trasparenza la loro fragilità; tutto ciò mentre vengono strattonati da una politica manipolatoria e malevola. Gli zoomers stanno traducendo le loro narrazioni in idiomi privati e frammentati online su una delle app più popolari di sempre. Stiamo vivendo un decadimento semiotico graduale ma rapido, i cui effetti apparentemente irreversibili si estendono ben oltre le nicchie online. In un’epoca definita dalle ideologie della post-verità, dove l’impatto emotivo e i bias cognitivi hanno più peso dei fatti e della realtà, le nostre domande politiche e sociali più urgenti spesso si dimostrano insufficienti e inutili per cogliere appieno la portata di una trasformazione così sfigurata. Tuttavia, un argomento del genere rifugge conclusioni sintetiche; la sua complessità è troppo vasta per essere compendiata in una singola affermazione sensazionalistica, e le conseguenze che ne derivano richiedono una valutazione a lungo termine.

Con questo testo, intendo richiamare un percorso che ci ha condotti fin qui. La sua forma scritta serve a preservare un frammento effimero della memoria storica digitale – una transizione apparentemente innocua che ci ha portati verso un pericoloso punto di non ritorno.

Questo saggio è dedicato alla Resistenza Palestinese e a tutte le sue Brigate.

trad. it. Simone Sauza

[La versione integrale di questo saggio è stata pubblicata il 23 agosto 2024 in inglese e in sloveno da Aksioma | Institute for Contemporary Art Ljubljana per la serie di saggi PostScriptUM nell’ambito del progetto europeo .expub ed espande il tema affrontato dall’autrice nel video saggio The Kawayoku Inception pubblicato dall’Institute of Network Cultures in THE VOID il 26 settembre 2023.]

Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.