Gira molto un video in cui Žižek riassume la crisi della sinistra mondiale mentre, calcandosi in testa una toque blanche, prepara le fettuccine. Intanto che impasta uova e farina, e dopo essersi annunciato in camera come Chef Slavoj, dice che il capitalismo sta entrando nella sua crisi finale, e che questo stato avanzato di disgregazione non è più un sogno o una paura ma un dato di fatto, chiaro anche ai capitani di industria più moderni e scafati come Musk, Zuckerberg e Bezos. A raccogliere le opportunità di questa crisi non c’è però una sinistra organizzata, e tutto quello che abbiamo davanti – intanto Žižek gira la manovella della macchina della pasta – è una decadenza prolungata.

L’ascesa di ogni fascismo è, dopotutto, la traccia di qualche rivoluzione fallita, e la sinistra in questi anni ha fallito, ha appiattito la sua proposta, si è mostrata la più leale alleata dell’austerità, dice Žižek, alludendo ovviamente a quel centrosinistra – liberale, socialdemocratico – che negli ultimi trent’anni si era convinto di potersi avvicinare in maniera propizia al mercato, di poter e dover battere le destre attuando prima di loro, più rigorosamente, o più propriamente, le politiche conservatrici, trasformandosi insomma in un centrodestra più moderno, a modo, popolato magari di gente seria e preparata.

Ora che la situazione sembra destinata al definitivo collasso, potremmo però scoprirci più liberi: i buoni motivi per rinviare la costruzione di un futuro radicalmente diverso sono sempre più esili, se ancora ci sono.

Così, riprende Žižek, oggi non ha più ragion d’essere lo scontro tra destra moderata e sinistra moderata, il nuovo fronte elettorale è piuttosto quello dell’establishment contro i populismi. Populismi che hanno riempito il vuoto creato dal fallimento della sinistra. Siamo chiusi in un circolo vizioso che può essere disfatto soltanto dalla nascita di una nuova sinistra. Che però fatica a emergere. L’unica possibilità di futuro, in queste condizioni, rimane quella di un capitalismo ancora più autoritario.

Solo grazie ai commenti degli utenti su instagram ho scoperto che il video non è stato girato in questi mesi. È il trailer di un programma della BBC andato in onda nel marzo del 2018 (in quel periodo in effetti Žižek portava i segni di una paralisi facciale: lì in cucina a un certo punto scherza pure su).

Son passati sette anni. Ma il filosofo sloveno non è stato poi così profetico: in quel momento il primo Trump si era insediato già da un anno, il primo Macron pure, in Italia Gentiloni avrebbe lasciato spazio nel giro di poco al governo Lega-5 Stelle. Di sicuro Žižek aveva letto bene, allora, una realtà che nel frattempo è cambiata solo per aggravarsi. Oggi in Europa le estreme destre guadagnano campo a ogni turno elettorale o sono già, come da noi, al potere. Gli oligarchi di imperi in declino e un tempo in competizione si accordano per spartirsi residuali fette di mondo. La comunità internazionale sopravvive a fatica e con ogni probabilità non riuscirà a rimediare, nel medio periodo, al genocidio più documentato della storia.

Ora che la situazione sembra destinata al definitivo collasso, potremmo però scoprirci più liberi: i buoni motivi per rinviare la costruzione di un futuro radicalmente diverso sono sempre più esili, se ancora ci sono.

Provando a non farci prendere dal più cupo sconforto, ci siamo messi a leggere Il capitale nell’Antropocene di Saitō Kōhei, tradotto da non molto in Italia per Einaudi Stile Libero Extra, uscito cinque anni fa, sotto COVID, in Giappone.

Saitō è nato nel 1987, ha ottenuto il dottorato a Berlino con una tesi in cui ha riletto in maniera inedita la connessione tra Marx e le questioni ecologiche. Secondo l’interpretazione di Saitō il comunismo dell’ultimo Marx, rimasto inespresso, abbozzato tra i fogli, le lettere e i manoscritti incompleti, si era avvicinato alle questioni di equità, sostenibilità, scienze naturali, e puntava dritto verso una dottrina della decrescita, abbandonando il produttivismo degli inizi (superando quindi il “primato della produzione” predicato nel Manifesto).

Nel suo libro Kōhei, oltre a sviluppare in chiave divulgativa questa rilettura ecologica del pensiero di Marx, affronta in maniera più generale la convivenza impossibile tra capitalismo e ambiente.

Molte delle questioni affrontate nel saggio sono già note ai lettori di MEDUSA (il nostro libro usciva in Italia poco dopo quello di Saitō in Giappone e, anche se aveva propositi completamente diversi, una postura più narrativa, immersioni politiche e filosofiche molto meno sostanziate, condivideva inconsapevolmente lo spirito di alcune sue analisi). Per questo mi permetto di andare veloce sul discorso generale: perché lo abbiamo ripetuto molte volte qui, ed è più o meno sempre lo stesso: il sistema economico attuale, basato sulla crescita infinita e sull’accumulazione, è incompatibile con i limiti ambientali del pianeta. E le soluzioni proposte dal capitalismo verde – l’innovazione tecnologica, la crescita sostenibile – sono insufficienti o controproducenti, perché non mettono davvero in discussione la logica del profitto.

Chiuso il saggio mi son trovato con parecchi fogli di appunti. Cerco di condensarli qui. A volte sono citazioni dal libro, altre sono mie elaborazioni.

*

Si parte dal presupposto, appunto, che il capitalismo sia la causa prima della crisi ambientale, cambiamenti climatici in testa. In un sistema che promuove senza tregua la creazione continua di nuovi mercati, il profitto ha sempre la massima priorità su tutto. È inutile per il capitalismo ragionare sul lungo periodo, sulle conseguenze a vent’anni, sulla vita tra un secolo. Finché c’è margine di profitto immediato, non esiste nient’altro.

Saitō scrive che il capitalismo ci ha illuso (la prima persona plurale è per raccogliere i cittadini dei paesi benestanti) che questa crescita continua non avesse ripercussioni disastrose. Eppure ha sottratto sin da subito risorse alla natura e all’essere umano. Senza lo sfruttamento della forza lavoro del Sud globale, per esempio, e senza l’appropriazione delle sue risorse naturali, noi non potremmo vivere l’agiatezza nelle nostre vite occidentali. Di questo ci accorgiamo troppo poco perché, sin dall’inizio, nei paesi avanzati, per proteggere la ricchezza delle società, è stato essenziale allontanare il più possibile la ricaduta del suo prezzo, rendendolo invisibile.

Il capitalismo è costituito da un centro e da una periferia. Solo attraverso uno scambio ineguale tra queste due aree si determina il nostro presente, il sovrasviluppo cioè dei paesi centrali e il sottosviluppo di quelli periferici. Ma se facessimo lo sforzo minimo di allargare lo sguardo, e di inserire in un’equazione più ampia questa relazione tra il benessere paesi dei avanzati e il sacrificio del Sud globale, se ci sforzassimo insomma di guardare al sistema mondo nella sua interezza, ci accorgeremmo facilmente dell’inganno. Per questo, secondo Saitō, è lecito parlare di modello di vita imperiale.

Saitō propone quindi una ridefinizione di Antropocene come l’epoca che, per compiere la sua razzia e dirottarne i costi, ha ridotto allo stremo la periferia.

Come tanti prima di lui, Saitō procede a smontare poi quell’ossimoro che è il capitalismo verde. Sarò veloce anche qui. Oggi emissioni e crescita vanno a braccetto. Aggiungiamoci poi la difficoltà nel riciclo dei materiali (plastica su tutti), e la questione dei metalli rari (i materiali cioè essenziali alle tecnologie verdi, che permettono l’abbandono del petrolio ma che ci condannano a una nuova dipendenza estrattiva, violenta, sempre nel Sud globale, di una risorsa limitata). Un disastro, eppure c’è chi ancora pensa che la crisi climatica possa essere una “occasione di crescita economica” (tra gli altri Friedman e Rifkin). Ma sostenere che il capitalismo possa essere corretto e contenuto con “limitazioni verdi” è a questo punto solo un atto di malafede. Il capitalismo non è davvero addomesticabile, dice Saitō. Negli anni Settanta, quando era già piombato in una grave crisi, è sopravvissuto solo grazie alla rimozione di una lunga serie di limitazioni normative che l’hanno portato in una nuova fase di espansione (è in quegli anni che si è iniziato ad smontare il pubblico, che si è finanziarizzato il mondo – per arrivare a Reagan, Thatcher, e poi la globalizzazione ecc ecc). Oggi, con nuovi paletti green, il capitalismo si incepperebbe di nuovo. Perché, di nuovo, la sua caratteristica intrinseca è quella di puntare alla crescita economica a tutti i costi. Sottoposto a limitazioni soffre, e trova un modo per aggirarle.

Prima di passare oltre, è bene citare un po’ di cifre che danno una prospettiva più precisa alle iniquità che abitiamo: le 26 persone più ricche del mondo detengono la stessa quantità di ricchezza di 3,8 miliardi di persone che vivono in povertà (metà della popolazione mondiale). La popolazione che oggi non ha accesso all’elettricità si dice ammonti a un miliardo e trecento milioni di persone. Fargliela arrivare comporterebbe un incremento di emissioni di appena l’1 per cento. Al tempo stesso la metà complessiva di tutta l’anidride carbonica annua viene prodotta dal 10 percento della popolazione più ricca. Lo 0,1 percento, i più ricchi di tutti – jet privati, auto sportive, residenze di lusso – è quello che pesa di più. Infine, per far uscire dallo stato di povertà un miliardo e quattrocento milioni di persone che vivono con 1,25 dollari al giorno, basterebbe ridistruibuire appena lo 0,2 per cento del reddito.

*

Bisogna cambiare alla radice un sistema di crescita economica basato su produzione e consumo di massa. Torniamo a Žižek (citato più volte nel libro): che futuro ci aspetta? Come si costruisce la nuova sinistra che dovrebbe guidare questo futuro?

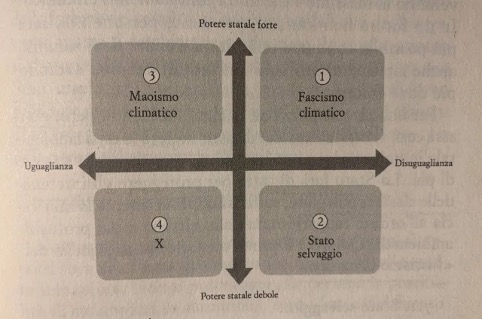

A questo punto Saitō traccia due assi cartesiani, per orientarsi: potere statale (da più debole a più forte) e uguaglianza (da maggiore a minore).

I quattro riquadri che così compaiono sul foglio indicano i quattro futuri possibili (Saitō li riprende dal Nuovo Leviatano di Geoff Mann e Joel Wainwright). Il primo è il Fascismo climatico: lo stato fa di tutto per proteggere dallo sconquasso climatico solo le classi privilegiate.

(Diceva Primo Levi: il fascismo è la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza). Scenario da evitare.

Il secondo è il Maosimo climatico: lo stato assolutista prende misure di prevenzione dei cambiamenti climatici all’insegna di efficienza e egualitarismo, strozzando le libertà individuali. Saitō non fa molto per approfondirlo, o smontarlo. Non cita nei dettagli le esperienze di socialismo reale neanche per criticarle. Le considera forse naturalmente superate dalla storia. Dice però che, anche in questo tipo di società, la produzione cerca un progresso illimitato, allontana dal ciclo naturale, porta a una frattura insanabile tra uomo e natura. Da evitare.

La terza ipotesi è lo Stato selvaggio: decidiamo di non fare nulla, e con l’esacerbarsi dei cambiamenti climatici, esplodono i profughi ambientali, la produzione alimentare annaspa, le istituzioni saltano e c’è la guerra l’1% contro il 99. Probabilmente vincono loro. Meglio di no.

La quarta la indica con X – lettera che nel frattempo, per uno scherzo del destino, è diventata un simbolo MAGA. Ma in questo caso X è l’incognita da trovare, il futuro ancora da costruire. X è, per Saitō il comunismo della decrescita: un sistema cioè basato sulla riduzione della produzione superflua, sulla redistribuzione delle risorse e sulla democratizzazione dell’economia. E quindi su una trasformazione radicale delle istituzioni e delle strutture economiche, con l’obiettivo di costruire una società fondata sull’equità, la sostenibilità, la giustizia sociale. Che non tenga conto solo del PIL ma del benessere e dalla qualità della vita delle persone.

*

Purtroppo, come spesso succede in questi casi, la pars costruens è quella più debole. Ci deve essere un passaggio dalla quantità alla qualità, scrive Saitō. Leggo: nella nuova società bisogna dare un taglio all’attuale consumismo, passare alla produzione di ciò che è veramente necessario per la prosperità delle persone. Bisogna deciderlo insieme, democratizzando il processo produttivo. Bisogna poi vietare la promozione dell’appetito per il superfluo tramite marketing, pubblicità e confezionamento. E nello stesso tempo è necessario lavorare sui nostri desideri e la nostra sensibilità: “scegliere volontariamente l’autocontrollo diventa un atto rivoluzionario contro il capitalismo”. L’obiettivo è avere reti energetiche e cooperative civiche, rendere abbondante il bene comune, dare più spazio alla reciproca assistenza, aprire il tempo ad attività non consumistiche. “Più sport e più contatto con la natura”.

Jacopo Nicola Bergamo, su Le parole e le cose, ha fatto una critica mirata e accademicamente centrata di questa seconda parte del libro, cogliendone le debolezze:

“Per quanto riguarda i soggetti trasformativi individuati da Saitō per l’instaurazione del futuro comunismo della decrescita, si ripresenta un certo cliché della sinistra movimentista. Saito individua tra questi le cooperative (tra le quali il modello basco di Mondragone), i gilet gialli francesi, i giovani per il clima e le varie associazioni di attivisti ecologisti nate negli ultimi anni, il municipalismo con Ada Colau in testa, oltre ai classici Zapatisti, Kurdi del Rojava e Via Campesina. (…) Come poi questi soggetti si debbano unire non è chiaro, sembra implicito un convergere spontaneo, tutto da dimostrare, verso un progetto comune di redistribuzione, tempo libero e difesa/affermazione dei beni comuni, buen vivir, giustizia climatica, reddito di base e autogestione”.

Mi spiace aver tenuto il colpo di scena alla fine. Il capitale nell’Antropocene da solo non ci salverà. È lecito pensare però che in questi anni Saitō affinerà il proprio pensiero altrove, nei prossimi lavori o al di fuori delle pagine di un saggio. Nel frattempo ha scritto un libro con molti meriti, un grimaldello che ha permesso di raggiungere lettori e luoghi di solito impermeabili a questi temi. Non mi viene in mente un altro saggio radicale di filosofia politica, per quanto divulgativo, che nel recente passato sia stato capace di fare altrettanto.

Questo articolo è un estratto da MEDUSA, newsletter nata nel 2017. Parla di cambiamenti climatici e culturali, di nuove scoperte e vecchie idee. Esce ogni due mercoledì e puoi iscriverti qui.

MEDUSA è anche un libro, che non è una raccolta dei numeri della newsletter ma un saggio narrativo sull’Antropocene: Medusa. Storie dalla fine del mondo (per come lo conosciamo).