La casa e i suoi fantasmi

Nella serie tv Them (2021), il personaggio di Betty incarna l’inquietante stereotipo della donna bianca americana e razzista disposta a tutto pur di cacciare i suoi nuovi vicini neri, la famiglia Emory. Questo perché il vicinato paradisiaco che lei e il marito hanno sempre cercato di difendere rischierebbe di intaccarsi con l’arrivo di altre famiglie afroamericane. Proprio all’interno della sua casa, la donna comincia a notare delle imperfezioni sui muri, delle crepe che, lentamente, vanno a intaccare le tipiche carte da parati degli anni ’50. Con il susseguirsi degli episodi e delle atroci discriminazioni da parte dei personaggi bianchi, la frustrazione di Betty dovuta alle crepe aumenta sempre di più.

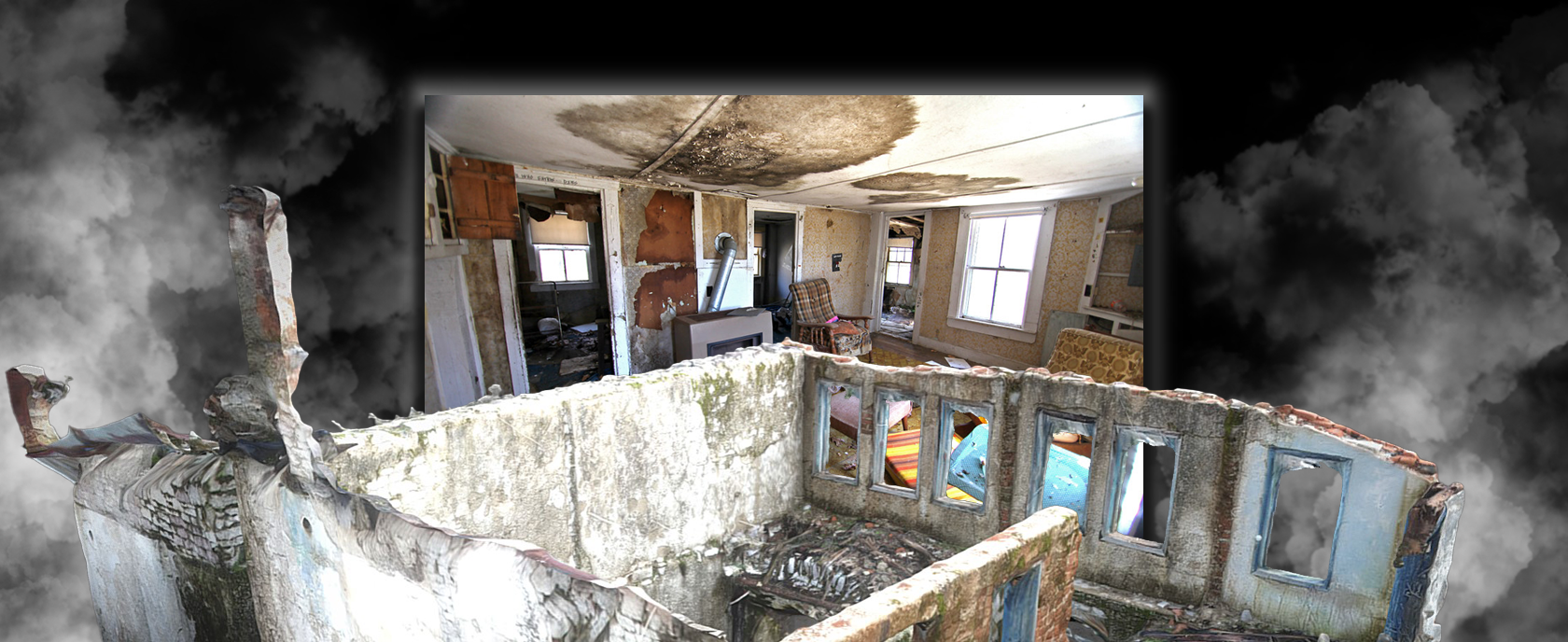

La vita delle famiglie americane bianche e privilegiate si è scontrata con una realtà, quella dell’alterità che si affaccia nel loro mondo, fino ad allora rimasta nascosta o emarginata oltre che discriminata e razzializzata. La metafora della casa – e anche del vicinato nel caso di Them – è azzeccata per parlare di questo improvviso scontro: ci pone di fronte alle paure più recondite della nostra società, legate indissolubilmente all’emarginazione e al nascondimento di ciò che viene scartato.

Frame da Them (2021)

Il genere horror può essere utile per capire le implicazioni politiche della casa. Quest’ultima viene utilizzata in maniera ricorrente, spesso ossessiva, all’interno dell’industria cinematografica del terrore. Naturalmente, prima ancora del cinema, è stata la letteratura a individuare nella casa un luogo di forze contrastanti. Persino nell’Antica Roma, Plinio il giovane parlava di case infestate, ma è nel 1800 che inizia a delinearsi – con la letteratura gotica – un immaginario domestico misterioso e inusuale. Basti pensare proprio all’origine del termine unheimlich – “perturbante” – che, secondo Sigmund Freud, nasce nella sfera domestica (heimlich), ambito che racchiude una tensione tra ciò che è confortevole (homely) e ciò che incute timore e inospitalità (unhomely). Come osserva lo storico dell’architettura Anthony Vidler nel suo saggio Il perturbante nell’architettura, quest’angoscia vera o presunta dell’occidente appare appropriata se si pensa agli inizi del ‘900, in cui lo psicanalista scrive, come a “un momento in cui la sicurezza territoriale che aveva promosso la nozione di una cultura unitaria si era infranta”.

Dal 1800 in poi ha cominciato a diffondersi l’idea che l’architettura stessa di una casa, nonostante provenga dall’ingegno umano, possa sfuggire paradossalmente alle sue regole.

Il perturbante è stato associato alla casa anche perché è la sede dei segreti e dei sogni dell’essere umano. Non a caso, Freud prende in esame i racconti di E.T.A. Hoffman ed Edgar Allan Poe. Il terrore di Poe è diverso dal sublime dei romantici: se Caspar David Friedrich dipingeva le rovine di architetture colossali, un tempo perfette ma ora divorate da un paesaggio naturale capace di mettere in discussione la centralità dell’umano, Poe (si può pensare al suo racconto La caduta della casa degli Usher) sposta l’orrore nella dimensione domestica. Dal 1800 in poi, ha cominciato a diffondersi l’idea che l’architettura stessa di una casa, nonostante provenga dall’ingegno umano, possa sfuggire paradossalmente alle sue regole. Per esempio, il capolavoro di letteratura gotica di Shirley Jackson, L’incubo di Hill House, ruota attorno a una dimora abbandonata e infestata:

Quella casa, che sembrava quasi aver preso forma da sola, assemblandosi in quel suo possente schema indipendentemente dai muratori, incastrandosi nella struttura di linee e angoli, drizzava la testa imponente contro il cielo senza concessioni all’umanità. Era una casa disumana, non certo concepita per essere abitata, un luogo non adatto agli uomini, né all’amore, né alla speranza.

Spesso nell’horror i pericoli sono di natura soprannaturale e si manifestano attraverso apparizioni fantasmatiche o persino demoniache. Ma anche nei film mainstream basati sui banali jump scare, ritroviamo abbozzata l’intenzione di giustificare queste presenze attraverso un mistero legato a questioni irrisolte del passato. Questo significa che le aberranti mostruosità che si insinuano nelle menti, nei corpi o negli spazi abituali dei protagonisti sono irruzioni di una realtà nascosta che fatica a rimanere tale: ha bisogno di uscire allo scoperto. Non sono giustificabili dalle norme a cui i malcapitati sono abituati; non fanno parte, appunto, del nostro mondo.

Tuttavia le norme, così come i confini, servono proprio a disegnare un mondo, a renderlo il più afferrabile possibile. Il mondo che abbiamo creato – ovvero le sovrastrutture che ci permettono di racchiudere la realtà all’interno di ideologie, leggi, religioni e metodi scientifici – ha l’apparenza di un qualcosa di definibile. Prendere il mondo, afferrarlo, significa possederlo, o almeno credere di poterlo fare. La realtà invece non è afferrabile, di certo non è confinabile, ed è difficile possederla e conoscerla del tutto.

Caspar David Friedrich, Klosterruine Eldena (ca. 1825)

L’essere umano ha esteso esponenzialmente la sua presunzione di controllo nei confronti del pianeta in cui vive. Ma il collasso ecologico del nostro mondo passa per infinite connessioni che rendono a prima vista impossibile risalire alla genesi del problema: la fonte stessa è formata da infiniti altri torrenti, legati ognuno alle scelte e alle vite di ciascun essere vivente, non solo a quelli che vivono in questo momento, ma anche a quelli che hanno vissuto nel passato. La vita sulla Terra, ciò che accade fisicamente ai mari e alle terre, oltre che le decisioni umane connesse alla politica e alla cultura, è un insieme di relazioni passate e presenti. La casa che abitiamo pullula, in sostanza, di fantasmi. Ci sono porte dimensionali, scricchiolii e strane ombre che si affacciano nel nostro salotto, cercano di attirare la nostra attenzione.

Consideriamo ad esempio The Shining, libro di Stephen King prima e film di Stanley Kubrick poi. L’Overlook Hotel è un catalizzatore di presenze fantasmatiche che portano inevitabilmente alla pazzia il guardiano Jack Torrance. In The Weird and the Eeire, Mark Fisher associa l’hotel a una versione più grande della stanza misteriosa presente in un altro film: The Stone Tape (1972) di Peter Sasdy. La stanza in questione sembra conservare l’immagine di persone morte nel passato, visioni che solitamente la gente assocerebbe ai fantasmi. Tornando all’albergo di The Shining, convergerebbero secondo Fisher differenti momenti storici che appaiono ai nostri occhi, e anche a quelli di Jack, come “confusi e compressi”. Le mura dell’hotel pongono Jack di fronte a una sorta di irresoluzione, ma anche il pubblico non riesce a capire cosa è reale, ciò che è presente o passato.

Potremmo provare questa sensazione osservando meglio ciò che ci sta attorno: guardiamo le mura della nostra casa e i nostri oggetti, le imperfezioni che non avevamo mai notato; ascoltiamo i rumori provenienti dall’interno delle mura – l’acqua che scorre nei tubi, qualcosa che si sgretola e che ci fa sobbalzare. Andiamo oltre: ci lasciamo incantare dai rumori dell’esterno e capiamo che c’è qualcosa che non va, c’è qualcosa di misterioso sia qui dentro che là fuori. Immobilizzati, come Jeff nel film La finestra sul cortile (1954) di Alfred Hitchcock, prestiamo finalmente attenzione a ciò che solitamente rimane nascosto.

Ci accorgiamo che c’è qualcosa di irrisolto in questo pianeta. D’altronde, l’imperfezione e la fragilità sono tratti essenziali del mondo che abitiamo ed è importante esserne consapevoli per mantenere un equilibrio, per cercare di convivere con i problemi, come direbbe Donna Haraway. Tuttavia, ciò che abbiamo fatto nell’ultimo secolo è stato dimenticare la nostra fragilità, cercare di porvi rimedio e allontanare ogni forma di caos. Ci siamo barricati all’interno di sistemi fondati sulla continua presenza di beni e comfort, abbiamo eretto un muro per esercitare un potere ancora più inquietante sull’esterno, abbiamo quindi definito l’esterno.

È interessante notare che il concetto di proprietà derivi da quello latino di dominium (dominus ovvero signore o proprietario di schiavi, ma rimanda anche a domus, casa), parola utilizzata nell’antico diritto romano per indicare il potere assoluto (una relazione) di una persona su una cosa. David Graeber, nel suo saggio Il concetto di consumo: desiderio, fantasmi ed estetica della distruzione dal Medioevo ad oggi, spiega che l’idea della proprietà privata deriva dalla schiavitù: gli schiavi a Roma erano res, ovvero cose:

I giuristi romani crearono il concetto di dominium e poi il principio moderno della proprietà privata assoluta, quindi estesero il principio di autorità domestica, di potere assoluto sulle persone definendo una parte di queste persone (gli schiavi) come cose, infine allargarono il dominio di quella logica che un tempo si applicava solo agli schiavi anche alle oche, ai carri, ai granai, alle scatole di gioielli ecc, ovvero a ogni tipo di cosa con cui la legge avesse a che fare.

Arriviamo alla casa che abitiamo, che alcuni possiedono. Le mura sono il confine che ci permette di esercitare un privilegio – umano a discapito dell’esterno, di classe a discapito di chi una casa non ce l’ha o fatica a pagarla. Questo problema si è palesato durante i primi lockdown del 2020. Un preciso comando, quello dei governi che hanno imposto l’isolamento, ha escluso quelle persone che sono sempre rimaste, come da copione, ai margini del mondo che abbiamo creato. Tuttavia durante quei lunghi mesi, la casa è diventata una sorta di prigione e, all’improvviso, l’esterno ha assunto un valore che prima non aveva. Molte persone sono riuscite a vivere con serenità e con un certo romanticismo le ripetitive giornate di lockdown, ma tante altre hanno avuto invece dei gravi crolli psicologici. La casa era diventata un incubo, uno specchio di quelle incertezze e sofferenze da cui essa avrebbe dovuto proteggerci.

Stanley Kubrick, frame da The Shining (1980)

Ripensando a quei periodi, torna alla mente La maschera della morte rossa di Poe. Il maestro del terrore ambienta la sua storia all’interno di un enorme palazzo in cui il principe Prospero decide di rinchiudersi in compagnia di amici e cortigiani, in modo da proteggersi da una terribile pestilenza che sta dilaniando il regno. Nonostante l’apparente inespugnabilità dell’abbazia, la Morte Rossa riesce comunque a entrare e avere la meglio.

La casa non può rappresentare un allontanamento assoluto dai pericoli dell’esterno. Però, nel corso degli anni, il confine privato ha generato un crescente attaccamento morboso alla proprietà domestica e individuale, screditando di conseguenza quello che è sempre stato chiamato bene comune. Oggi il capitalismo ha conquistato il suolo urbano generando una sempre maggiore disparità tra chi possiede e chi no: i valori di mercato delle grandi città crescono conseguentemente alla gentrificazione, agli affitti brevi e alla compravendita di immobili sempre più costosi. Come ha notato Sarah Gainsforth, in Italia, dopo la fine delle lotte di classe degli anni ‘60, la proprietà ci è stata presentata “come una scelta, un desiderio, un fatto ‘naturale’ e ‘storico’, una soluzione desiderabile”. Lo stesso Stato ha dato sempre meno al pubblico erogando sempre più sussidi per il mercato privato, questo “perché bisognava diffondere la proprietà, alimentare il mercato finanziario e rompere le lotte di classe, mentre si attaccavano i diritti nel mondo del lavoro.” Lo stesso spazio urbano che dovrebbe coincidere con lo spazio pubblico diventa in realtà teatro di scontro con ciò che non può essere controllato o privatizzato.

Mike Nelson, To the memory of H.P. Lovecraft, 1999 – 2008

All’interno di questi scenari in cui ricchi hanno sempre di più e i poveri sempre di meno, l’altra parte della popolazione si trova costretta ad avvicinarsi il più possibile al sogno della casa – pagando cifre folli per gli affitti e aspettando di poter acquistare, un giorno, un immobile con l’eredità dei genitori. L’idea della casa come diritto sembra sgretolarsi sempre di più a causa della rincorsa al bene privato. Chi ha più bisogno tende a essere sempre più emarginato. Questo orrore contemporaneo in realtà ha radici molto lontane, almeno quanto quelle del capitalismo.

Silvia Federici, rintracciando negli anni della caccia alle streghe le possibili origini del capitalismo, sostiene che le enclosures – i confini eretti attorno alle terre comuni – abbiano contribuito a generare un clima di tensione: le donne rappresentavano un pericolo perché, di fatto, furono le prime a vedersi sottrarre i diritti consuetudinari sulle terre e, perciò, le prime a protestare – a volte rimuovendo siepi e staccionate, a volte ricorrendo a maledizioni. Le donne erano state sostanzialmente tagliate fuori dai processi economici in atto e assistevano “allo smantellamento delle forme comunitarie di agricoltura prevalenti nell’Europa feudale”.

Per tanti anni, il ruolo del confine è stato chiaro all’essere umano: chi rimane fuori da esso viene reso oggetto, spogliato dei diritti e dei poteri in modo da preservare i diritti e i poteri di chi sta all’interno. Lo sguardo umano – del soggetto che guarda l’oggetto, dell’interno che guarda l’esterno – si posa anche su altri umani, rendendoli inermi e addomesticati. Così come accade con il resto del pianeta, anche i corpi umani vengono sfruttati e trasformati in risorse o scarti di produzione.

Le persone vengono così differenziate dai confini e private di diritti e libertà. Nel libro Io sono confine, Shahram Khosravi parla di un’era di “apartheid globale” in cui alcuni individui vengono privati della libertà di movimento per consentire ad altri di godere di quel privilegio. La privazione e l’assoggettamento pongono i migranti all’interno di un limbo burocratico ma anche esistenziale; in questa condizione l’individuo stesso si colpevolizza per aver commesso qualcosa di inconcepibile agli occhi della legge e dello Stato:

La vergogna è parte della punizione per aver violato la sovranità dello Stato-nazione. […] La cosa peggiore è che ho interiorizzato quel senso di vergogna, e per molti anni non ho osato confessare a nessuno in che modo fossi arrivato in Svezia. […] Il migrante «illegale», soggetto a uno sguardo e a un trattamento che lo spogliano della sua umanità, interiorizza il giudizio esterno, finendo per interpretare la mancanza di documenti come una tara o un’inadeguatezza personale.

Gli oggetti posseduti all’interno delle case infestate incutono timore: sono oggetti senza anima che, all’improvviso, riescono a muoversi senza il permesso del proprio padrone; si smarcano dal possesso capitalista e acquisiscono una nuova vita.

Nelle vite raccontate da Khosravi niente può sembrare normale perché “le attività più banali diventano «illegali», non solo la casa e il lavoro ma anche la mobilità personale”. Tutto appare come un incubo perché il confine sottomette e gerarchizza, traccia una netta distinzione tra chi ha un potere e chi non lo ha. Il confine, d’altro canto, può anche essere visto come luogo di esperienza e di determinazione dell’individuo, della sua vita e conoscenza. Per bell hooks, ad esempio, il margine è la soglia che permette di essere dentro e fuori un luogo, di abitare la contraddizione di due mondi che rimarrebbero altrimenti staccati:

Le donne nere hanno resistito erigendo case dove tutti i neri potessero lottare per essere soggetti, non oggetti, dove potessimo confermarci nella mente e nel cuore, nonostante la povertà, la fatica, le privazioni, dove potessimo restituire a noi stessi la dignità che all’esterno, nella sfera pubblica, ci veniva negata.

Tracey Emin, My Bed, 1999

Adesso però la situazione è cambiata: anche per i neri, “i paradigmi della domesticità riflettono le norme borghesi bianche (dove la casa viene concettualizzata come spazio politicamente neutro)”, in cui “i neri cominciano a dimenticare e a svalutare l’importanza del lavoro delle donne, la loro capacità di insegnare una coscienza critica nello spazio domestico”. Per bell hooks, la casa non può essere un luogo neutrale – adibito solamente al benessere dell’individuo, ma dev’essere luogo attivatore di un pensiero critico verso la realtà circostante. Una dimora introiettata verso sé stessa è una casa accondiscendente ai bisogni del padrone e, per questo, strettamente legata alla logica del possesso.

Gli oggetti sono merci da possedere e non da guardare, privati di un’esistenza che va oltre le mura. Per questo nei film o nei racconti dell’orrore, gli oggetti posseduti all’interno delle case infestate incutono timore: sono oggetti senza anima che, all’improvviso, riescono a muoversi senza il permesso del proprio padrone; si smarcano dal possesso capitalista e acquisiscono una nuova vita. Ma immaginare gli oggetti all’interno delle proprie mura come entità facenti parte di un sistema vivo, è già di per sé un vivere la casa in maniera politica. Significa tracciare una rete di relazioni tra ciò che entra ed esce dalla nostra zona di controllo, accorgersi delle vibrazioni di ciò che ci circonda.

Lo spazio abitativo può essere visto come un luogo di attraversamento che è determinato dal rapporto con ciò che sta fuori. Utilizzando questo approccio, ci poniamo come coabitanti e non più come possessori.

Potremmo declinare questi suggerimenti nel reale, cercare di osservare in maniera diversa ciò che abita con noi, non attorno a noi. Lo spazio abitativo può essere visto come un luogo di attraversamento che è determinato dal rapporto con ciò che sta fuori. Utilizzando questo approccio, ci poniamo come coabitanti e non più come possessori. Per questo, in maniera spesso superficiale, il pianeta stesso viene visto come la nostra casa, come luogo di convivenza con gli altri e le nostre fragilità. Sarebbe forse d’aiuto rivalutare questa chiave di lettura per sopravvivere ai pericoli a cui andiamo incontro.

Alberto Garutti, Cosa succede nelle stanze quando le persone se ne vanno?, 2001-2023

Forse abitare non significa più rinchiudersi, ma aprirsi al mondo. Capire che io non finisco dove arriva il mio confine, il mio documento di riconoscimento o la mia piccola vita all’interno di quattro mura. Io continuo oltre me, oltre le cose, e ho una ricaduta sul mondo, così come il mondo e le altre cose hanno l’orribile ma magico potere di trapassarmi – come dei fantasmi – e cambiare il mio modo di vivere. Insieme – io, le cose, il mondo – costituiamo una vita, un legame, una casa. Forse si tratta ancora di speculazione, ma se in questo pianeta essersi affidati ai rigidi protocolli, al possesso o alle religioni non ha funzionato, magari ha senso mettere in discussione il nostro confine immaginando un paesaggio ancora inesplorato e dai confini sfumati. Nelle parole del sociologo Federico Rahola, “come un paesaggio che è vivo se popolato da soggetti mobili e oggetti diversi, lontani nel tempo (fantasmi) e nello spazio (stranieri): solo se infestato/contaminato, contro la staticità di un’immagine di città, della sua architettura, di una lingua, dell’arte, dello spazio. Tutti luoghi che sono pubblici nella misura in cui sono haunted, infestati”.

Negli horror i personaggi principali muoiono, le case bruciano e difficilmente i fantasmi o i mostri vengono sconfitti. Per citare una metafora ormai mainstream, la nostra casa sta già bruciando. Per quanto tempo rimarremo ancora barricati all’interno, aspettando una salvezza dall’esterno?