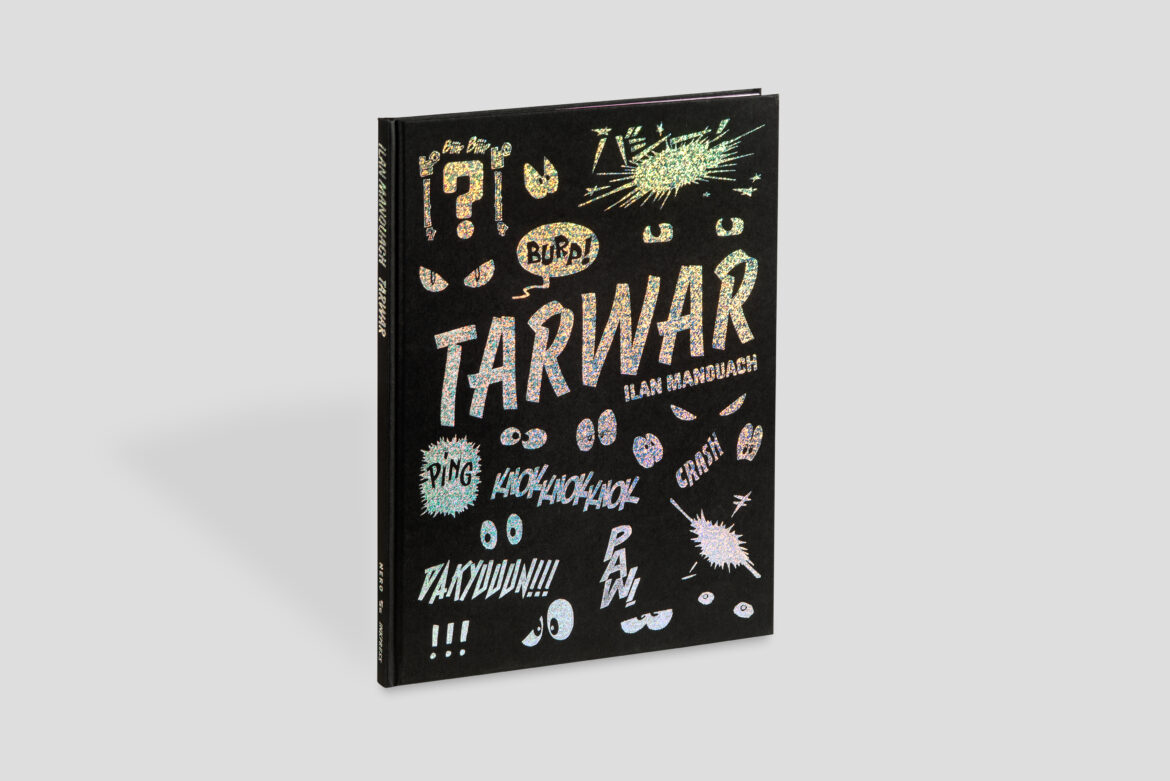

Durante un recente incontro con alcuni fumettisti belgi, l’aria si era fatta piuttosto pesante. Midjourney – il generatore di immagini basato su intelligenza artificiale diventato ormai uno standard del settore – è stato addestrato anche sul lavoro di questi artisti: tavole che hanno richiesto anni di studio, stili maturati a forza di notti in bianco. E adesso il sistema produce immagini simili in pochi secondi. Sul tavolo sono finite subito diverse proposte: boicottaggi, nuove forme di licenza, modelli di condivisione dei ricavi, registri ufficiali degli artisti, distribuzioni degli utili, obblighi di conformità, requisiti di tracciabilità e certificazioni sull’origine delle opere. SCAM e SACD, le società belghe di gestione del diritto d’autore, avevano appena annunciato nuovi sistemi di trasparenza che impongono agli artisti di dichiarare quali strumenti di IA abbiano utilizzato. C’era chi vedeva il controllo esercitato dalle società di gestione dei diritti d’autore sui propri affiliati come un passo avanti.

Ma l’intero dibattito sull’intelligenza artificiale è incentrato sulla domanda sbagliata. Mentre noi – artisti, scrittori, musicisti, designer – litighiamo su compensi, royalty e tariffe, stiamo ignorando una crisi ben più profonda: l’IA è diventata l’infrastruttura cognitiva della nostra epoca, ma resta nelle mani di soggetti privati che traggono profitto dalla creatività collettiva dell’umanità restituendo solo briciole. Queste proposte – presentate come forme di tutela o di compensazione– sembrano progressiste, ma in realtà mascherano un meccanismo di estrazione ancora più sofisticato. Non mettono in discussione chi controlla l’IA: si limitano a negoziare le condizioni del nostro sfruttamento.

È una storia che conosciamo bene.

Quando, alla fine del XIX secolo, l’elettricità iniziò a illuminare le città, era anch’essa controllata da monopoli privati che servivano solo chi poteva permettersi prezzi elevati. Ci vollero decenni di mobilitazione progressista, innovazione giuridica e spesso scontri durissimi contro i monopoli industriali perché l’elettricità venisse riconosciuta come servizio pubblico: un’infrastruttura “troppo importante per essere lasciata esclusivamente alle forze del mercato”, come osservava il giurista William Boyd.

I profitti generati dovrebbero tornare a chiunque abbia contribuito – ovvero tutti noi –, e non dovrebbe essere concesso semplicemente un diritto d’uso in cambio di un abbonamento da 20 dollari al mese, o addirittura la possibilità stessa di accedere a questi strumenti

Oggi ci troviamo a un bivio simile. Come l’elettricità, l’infrastruttura dell’IA presenta forti effetti di rete e richiede investimenti di capitale enormi, gran parte dei quali sostenuti indirettamente dal settore pubblico tramite finanziamenti alla ricerca, incentivi fiscali e contratti governativi. Ma il parallelismo va oltre l’economia. Sempre più giuristi parlano di “diritti algoritmici”: l’idea che una partecipazione reale alla società democratica contemporanea richieda accesso agli strumenti cognitivi che modellano l’informazione, le opportunità e la vita civica. Dal diritto all’accesso telefonico nelle aree rurali fino a internet come prerequisito per l’istruzione, il nostro ordinamento riconosce che le infrastrutture plasmano libertà e cittadinanza. L’IA rappresenta la fase successiva di questo principio. Se le domande di lavoro vengono filtrate da algoritmi oppure l’accesso al credito è deciso da punteggi algoritmici, l’esclusione dalle potenzialità dell’IA diventa esclusione dalla piena cittadinanza. Così come l’elettricità è stata l’infrastruttura invisibile della trasformazione economica del Novecento, l’IA sta rapidamente diventando l’infrastruttura cognitiva del XXI secolo. Questo sposta l’argomento del servizio pubblico dal piano della politica economica a quello della necessità costituzionale.

L’infrastruttura dell’IA è addestrata sul sapere collettivo. Quando i sistemi di IA imparano a programmare attingendo ai repository di GitHub [gli archivi di progetto della piattaforma], estraggono valore dal lavoro dei programmatori; quando automatizzano la ricerca giuridica a partire dalle sentenze, entrano in competizione con gli avvocati. Ma l’estrazione va ben oltre le attività professionali: investe l’interezza della vita umana. L’IA apprende la navigazione dai percorsi di milioni di pendolari, ottimizza la logistica grazie agli itinerari dei lavoratori delle piattaforme, analizza i comportamenti dei consumatori a partire da ogni acquisto e ogni clic monitorato dal capitalismo digitale. Impara perfino le nostre relazioni sociali e i nostri stati emotivi dalle nostre conversazioni e dalle sequenze di battute sulla tastiera. Il genitore che si occupa dei figli a tempo pieno, le cui ricerche online sullo sviluppo infantile vengono usate per addestrare assistenti genitoriali basati sull’IA, non riceve nulla in cambio. L’anziano le cui domande mediche contribuiscono a strumenti diagnostici basati su IA non ottiene alcun compenso. L’adolescente le cui strategie di gioco permettono agli avversari artificiali di migliorare non vede alcun dividendo. Ogni volta che ci muoviamo, comunichiamo, acquistiamo o semplicemente esistiamo nello spazio digitale, produciamo dati di addestramento che arricchiscono sistemi di IA di proprietà altrui.

I profitti generati dovrebbero tornare a chiunque abbia contribuito – ovvero tutti noi –, e non dovrebbe essere concesso semplicemente un diritto d’uso in cambio di un abbonamento da 20 dollari al mese, o addirittura la possibilità stessa di accedere a questi strumenti. Ogni persona la cui esistenza digitale ha alimentato tali sistemi ha diritto a una quota del valore creato. Cronologie di ricerca, abitudini di acquisto, spostamenti quotidiani, domande mediche, conversazioni informali, email di lavoro, swipe sulle app di incontri, dati sul fitness: l’intero substrato della vita in rete, sotto il regime del capitalismo della sorveglianza, viene raccolto e trasformato in un motore cognitivo di proprietà privata. Si possono immaginare dividendi dell’IA come una forma di reddito di base universale derivante dal nostro patrimonio digitale comune. Così come i cittadini dell’Alaska ricevono dividendi petroliferi dalle risorse naturali dello Stato, frutto di una lunga battaglia politica contro le compagnie petrolifere, ogni cittadino dovrebbe ricevere dividendi dell’IA dal valore cognitivo estratto dal nostro patrimonio culturale e intellettuale comune. Non è beneficenza: è riconoscere che le capacità dell’IA nascono dal sapere accumulato dell’umanità, non dalla mera ingegnosità aziendale.

Il percorso per ottenere dividendi universali dall’intelligenza artificiale mette in luce le contraddizioni delle organizzazioni che si dicono a tutela dei creatori (società di gestione dei diritti, agenzie di recupero crediti, sindacati degli scrittori) imprigionate in una logica corporativa. Le società di gestione dei diritti d’autore, nonostante la loro retorica progressista, sono strutturalmente incapaci di realizzare questa visione più ampia. Cosa ancora più fondamentale, combattono la battaglia sbagliata: trattano quella che è in sostanza una privatizzazione dell’infrastruttura della conoscenza umana come una semplice controversia di proprietà intellettuale. Restano ancorate alla difesa di una specifica categoria professionale – artisti e scrittori – un residuo anacronistico della loro origine ottocentesca di tipo corporativo. Questo approccio diventa grottesco in una società in cui l’iscrizione ai sindacati è crollata, le carriere cambiano continuamente, i confini professionali si dissolvono in ruoli ibridi e l’economia delle piattaforme ha frantumato le categorie tradizionali del lavoro. Organizzare la compensazione intorno a identità professionali rigide è una forma di miopia che rende le società di gestione dei diritti d’autore inadeguate ad affrontare l’estrazione universale messa in atto dall’IA. Tentano di risolvere un problema sistemico con una mentalità corporativa, difendendo i propri iscritti mentre l’intera classe lavoratrice viene saccheggiata digitalmente. Possiamo davvero applicare il modello ormai obsoleto dei centesimi di centesimo per fotocopia o dei compensi sui CD vergini – espedienti ingegnosi di un’altra epoca– a una tecnologia che assorbe la totalità del sapere, dei comportamenti e dell’esistenza umana? Il problema non è solo la scala, ma la distribuzione: questi sistemi convogliano i dividendi verso artisti professionisti registrati, ignorando i miliardi di persone la cui esistenza digitale addestra i modelli.

La risposta, ovviamente, è no. Di fronte a questa frattura, i dibattiti sulla remunerazione dei creator sono paragonabili allo spostare le sedie a sdraio sul Titanic. Applicano rimedi del Novecento a problemi del XXI secolo, mentre la struttura fondamentale dell’estrazione digitale resta intatta. Eppure la precarietà degli artisti è un segnale d’allarme delle trasformazioni sociali a venire: i creator sono spesso i primi a percepire mutazioni economiche che in seguito colpiranno tutti i lavoratori. La tragedia sta nel fatto che gli artisti interpretano la propria condizione come una crisi professionale risolvibile con una riforma del copyright, quando in realtà rappresenta l’avanguardia di un’estrazione universale che richiede soluzioni universali. Lottando per ottenere protezioni corporative anziché per un’infrastruttura pubblica, abbandonano il resto della classe lavoratrice allo stesso destino, senza peraltro garantirsi nulla di duraturo. Questa frattura va presa sul serio, ma non certo attraverso la lente ristretta e anacronistica delle società di gestione del diritto d’autore, più interessate a preservare il proprio modello di business che ad affrontare la realtà.

La sproporzione è tale da rendere evidente il fallimento delle riforme graduali. Non possiamo uscire da questa crisi ritoccando le leggi sul diritto d’autore, così come non avremmo potuto affrontare i monopoli elettrici negoziando prezzi migliori per le candele. Serve lo stesso tipo di trasformazione politica che ha convertito l’elettricità da monopolio privato a infrastruttura pubblica. Così come consideriamo acqua, elettricità e strade servizi pubblici, è necessario riconoscere l’intelligenza artificiale come un’infrastruttura cognitiva di tale importanza da non poter essere lasciata al controllo privato.

Lontano dall’essere utopica, questa visione richiede soprattutto volontà politica.

Se l’infrastruttura dell’IA è davvero l’elettricità cognitiva del XXI secolo, allora le organizzazioni che rappresentano il cognitariato – dagli artisti ai programmatori – hanno la responsabilità di pensare questa infrastruttura all’altezza della posta in gioco. Hanno avuto un’occasione storica: come primi lavoratori a sperimentare l’impatto dell’IA, avrebbero potuto guidare una vasta coalizione per rivendicare il controllo pubblico dell’infrastruttura cognitiva. Invece si sono rifugiati nel protezionismo corporativo, combattendo per la propria fetta di economia estrattiva e rinunciando a qualsiasi orizzonte di proprietà collettiva. Non è solo un’occasione persa: è un fallimento politico che rende tutti i lavoratori più vulnerabili. Il futuro non si deciderà nei dettagli tecnici dei contratti di licenza, ma nella battaglia politica per stabilire chi controllerà gli strumenti dell’intelligenza collettiva di domani. E quella battaglia non richiede narcisismo professionale ma solidarietà.