I bambini del compost

Introduzione – Marta Bono

Digitando la parola «speculazione» sul motore di ricerca, a fianco compaiono altre parole: «finanziaria», «edilizia», «in borsa». L’occhio cade su quest’ultima locuzione, «la speculazione in borsa», e torna alla mente una cantilena, un ritornello: Pensare, pensare dobbiamo. A volte è facile come un gioco di parole, un esercizio dal sapore rodariano che devia il senso comune per farti immaginare tante forme che attraversano uno spazio bianco, munite di sacche, zaini, borsette e borselli di ogni tipo, il contenuto è fluido, risuona alle orecchie e allunga lo sguardo. Le forme lo rovesciano quando s’imbattono in altre forme, si contaminano e lo sfondo si sporca di altri colori, il disordine aumenta: cosa succede quando la «speculazione esce dalla borsa»?

In origine l’atto della speculazione era contrapposto alla prassi, da intendersi sia come azione produttiva che semplice attività pratica. L’etimologia della parola svela la presenza del verbo speculari, osservare, e del nome specula, con cui si indicavano gli osservatori astronomici, luoghi rialzati in cui si poteva godere di una posizione sospesa tra cielo e terra. Gli speculatores, prima ancora di diventare loschi figuri, potevano essere filosofi, esploratori, astronomi. La dicotomia tra speculazione e azione ha tuttavia un confine poroso perché, da quando l’essere umano è comparso sulla terra, la pratica del pensiero si è trasformata nelle narrazioni che hanno conformato ogni ambito della nostra vita, producendo le rappresentazioni della realtà che abitiamo, spesso senza neanche accorgercene.

Quando la «speculazione esce dalla borsa» e si riversa nella «sporta del narratore» (tanto per utilizzare le parole di Ursula LeGuin), il pensare pensare dobbiamo non basta, abbiamo bisogno di formule magiche più lunghe: È importante sapere quali pensieri pensano altri pensieri; è importante sapere quali storie raccontano altre storie. La maggior parte delle rappresentazioni della realtà su cui si sono costruite società intere raramente ha posto lo sguardo al di là dell’immagine riflessa nello specchio, soffermandosi sui contorni ben definiti di un protagonista dominante (fallocentrico, conquistatore, addomesticatore). Il risultato non è solo quello di confinare una molteplicità di soggetti in proiezioni statiche e piatte, ma anche di mettere in secondo piano la trama delle relazioni, la complessità della coesistenza, l’instabilità delle rifrazioni nell’atto stesso di specchiarsi.

Per destrutturare questo paradigma, nell’ultimo capitolo di Chthulucene, Donna Haraway ricorre al pensiero ecologico e alla narrativa speculativa femminista e fantascientifica, rielaborando le riflessioni emerse durante la sua partecipazione a un workshop di scrittura collettiva. In quell’occasione, a ogni gruppo di lavoro è stato chiesto di immaginare il futuro di cinque generazioni che si trovano a vivere su un pianeta sfruttato e sconvolto dai cambiamenti climatici – conseguenza diretta dei dispositivi di potere che una parte della specie umana continua imperterrita a generare. Le fabulazioni di Haraway si inseriscono all’interno di una mappa in divenire, in cui i mondi concepiti si moltiplicano, si sovrappongono senza escludersi e coesistono in atti di creazione condivisa, con l’intento di tracciare nuove prospettive per i tempi che verranno.

Nella storia di Haraway, le epoche dello Chthulucene ridefiniscono il concetto di Antropocene/Capitalocene/Piantagionocene costruendo un immaginario che si appella alle forze ctonie per riunire una Comunità del Compost ispirata dal processo di composizione e decomposizione che è proprio della terra, dell’humus. Racconta di un futuro possibile in cui l’umano diventa simbiotico, multiforme e alieno. Per questo è un essere queer, aperto alla mutazione che avviene nella continua generazione di parentele, nella relazione e nell’interazione con l’altro, con il non umano (da qui lo slogan «Make kin, not babies»).

Trovate qui raccolti i testi di autrici e autori che hanno deciso di partecipare a un esperimento di narrazione speculativa ispirandosi alle fabulazioni harawayane. Quando è nato questo progetto non stavamo affrontando una pandemia globale con le annesse conseguenze, ma eravamo sistematicamente adagiati su un pianeta infetto rispetto al quale si continua a speculare in termini sbagliati. Ancora più di prima, abbiamo bisogno di riflettere sul nostro stare nel mondo, di risignificare il concetto di «umanità», senza che questa implichi l’annientamento di ciò che viene considerato altro, diverso da noi. Abbiamo bisogno di trasformare il costante senso di crisi, e di ridisegnare il concetto di sopravvivenza, di vita e di morte. Alla luce di questo, i racconti che leggerete possono collocarsi all’interno di una cartografia incompleta e in divenire di spazi di rappresentazione da costruire collettivamente, su reti di alleanze sempre più fitte e simbiotiche.

I bambini della mente – Andrea Gentile

Prima di noi umani

Prima di noi, era così semplice lasciarsi andare. Ora, diciamo, non possiamo lasciarci andare, non possiamo ignorare quello che c’era, prima di noi, sul pianeta.

Non possiamo solo parlare di inondazioni, di acqua che scorre, di schiavi, re, contadini, di regni che annunciano il futuro.

Non si può andare avanti così, scrivere la nostra storia, come se fosse possibile scrivere una storia come la nostra senza un pianeta.

Frammenti sparsi in meno di un milione di anni ed ecco: avevamo un pianeta.

I frammenti andavano aggregandosi, migliaia di anni su migliaia di anni.

Poi un piccolo pianeta andò a sbattere sul nostro e, con l’impatto, fu inghiottito.

Anche i pianeti mangiano.

A quell’epoca, scopriremo, la terra era nera, una sfera bruciata.

Solo piccole fratture di un rosso acceso.

Nei millenni, impatti meteoritici.

Le rocce vaporizzate saltavano in orbita, come una grandine dorata.

La terra si squarciava sempre di più.

Il pianeta, ora, era pieno di fratture.

La sua superficie, solo fanghiglia di roccia fusa e incandescente.

Lo spazio attorno era freddo.

Dopo ogni impatto, la superficie della terra, senza aria, si raffreddava rapidamente.

Si formò una crosta rocciosa.

Erano le rocce.

Il mondo era nero, coperto da una pellicola di basalto.

Getti di vapore bianco sporco, carichi di cenere, oscuravano i coni vulcanici.

Meteoriti bombardavano ininterrottamente la superficie, frantumando la crosta nera, e rovesciando frammenti di roccia e getti di magma sulla piana circostante.

Che cosa ci sarebbe accaduto, se fossimo stati lì in quel momento?

Non esisteva, all’epoca, alcuna traccia di ossigeno.

Come avrebbero reagito le nostre narici?

Sarebbero state aggredite dall’odore pungente dei composti di zolfo.

La nostra pelle sarebbe stata ustionata dai vapori che fuoriuscivano.

Gli occhi si sarebbero bruciati per effetto dei gas caldissimi e nocivi.

La terra si raffreddava e si riscaldava.

Aveva un’ampia riserva di calore interno.

Poteva essere rovente.

Moltissimi millenni dopo, racconteremo ai nostri piccoli una fiaba.

Un uomo, Cenere, un giorno si svegliò e scoprì che sua figlia, neonata, era sparita.

«È arrivato un gigante nella notte» disse il cane di casa «e se l’è portata via».

Cenere allora andò a casa del gigante e gli chiese che fine avesse fatto sua figlia.

«L’ho mangiata, avevo fame» disse il gigante.

Cenere, tanta era la rabbia, bucò il petto del gigante e tentò di strappargli il cuore.

Poi si accorse che il gigante non aveva alcun cuore.

«Sono il gigante senza cuore» disse il gigante.

Così mangiò Cenere.

La terra senza di noi era un gigante senza cuore.

Durante l’essere umano

Per secoli, sempre la stessa storia.

Erano quelle le epoche in cui tutto sembrava uguale a se stesso.

Un respiro, un millennio.

Un respiro, un millennio.

Scoprivamo, ancora una volta, che tutto era come un cerchio.

Che l’essere umano era così buio, dentro la sua abitudine.

Faraone dopo faraone, si costruivano piramidi dopo piramidi.

Lo stato non aveva più risorse, la monarchia si indebolì.

Il paese precipitava nell’anarchia.

Uno di noi, si chiamava Ipuur, scrisse un suo lamento.

Stralci furono ritrovati nei secoli.

Diceva:

Il portinaio dice «Andiamo e devastiamo».

Il lavandaio si rifiuta di portare il suo carico.

L’uomo virtuoso va in lutto, a causa di ciò che è successo nel paese.

Il malfattore è dovunque: non c’è nessun uomo di ieri.

Davvero, il Nilo trabocca, non c’è chi ari per lui.

Ognuno dice: «Non si sa che cosa avverrà nel paese».

Davvero, le donne sono sterili e non si diviene più incinte.

Davvero, gli schiavi, i loro cuori sono amari.

Davvero, i cuori sono violenti, la peste è nel paese, sangue è dovunque non manca la morte: la benda da mummia parla, nessuno si avvicina.

Davvero, molti morti sono sepolti nel fiume: la corrente è un sepolcro.

Davvero, la nobiltà è in lutto, i poveri sono in gioia.

Davvero, il fiume è sangue.

Davvero, l’allegria è morta, non esiste più.

Davvero, tutti i morti sono come i viventi.

Quelli che erano egiziani, sono divenuti stranieri, messi sulla strada.

Davvero, i capelli sono caduti a tutti.

Davvero, grandi e piccini dicono «Voglio morire».

I bimbi piccini dicono «Non dovrebbe esistere» e si riferiscono alla vita.

Davvero, la giustizia esiste nel paese soltanto in questo modo: quello che realmente fanno, chiamandola giustizia, è iniquità.

Davvero, tutti gli animali, i loro occhi piangono.

Il bestiame muggisce per le condizioni del paese.

Davvero, il terrore fa a pezzi.

Le vie sono controllate, le strade vigilate.

Ci si siede dietro i cespugli, finché non arriva il lavoratore notturno.

Gli si ruba il carico, lo si tortura a colpi di bastone, lo si uccide iniquamente.

È tutto rovesciato!

I proprietari delle tombe sono portati fuori sull’altopiano.

Chi non poteva farsi una cassa, ora possiede una tomba.

Ecco, è successo questo alla gente: chi non poteva costruirsi una stanza, ora è padrone di mura.

Ecco, il bestiame è lasciato vagare, e non c’è nessuno per radunarlo.

Ognuno cattura per sé quelle bestie e le marchia col suo nome.

Se tre uomini camminano per la via, si trovano a essere due; il numero più grande uccide il minore.

Il paese è come un’erba cattiva che distrugge gli uomini.

Eppure, sarebbe così bello vedere le navi risalire la corrente.

La corrente che sale… è così dolce.

Il tempo di Sempre

Poi arrivò il tempo nuovo.

Lo chiamarono: il tempo di sempre.

Vite anteriori

Nei primi anni Duemila del nostro Signore, in acque e territori devastati, nacquero nuove comunità, nascevamo noi.

Ci chiamavamo Comunità del Compost.

Per noi, no, non avevamo nome.

Vita anteriore X

Nascevo.

Ecco il bambino.

Ecco l’apparizione.

Ero così diverso, così uguale.

Uno mi chiedeva come ero fatto, come ero composto, mezzo uomo, mezzo farfalla, non importava.

Guardavano ancora il corpo, cercavano l’appiglio, eppure non c’era.

Ero nato nel 2025 del nostro signore.

Ero morto nel 2100 del nostro signore.

Cercavano di dirmi chi sei, non vedo il tuo naso.

Cercavano di dirmi, noi, umani, avevamo sempre freddo, e tu?

Il tuo corpo, che non hai, riposerà in pace?

Hai un corpo?

Di me dicevano che sarei vissuto in eterno.

Tu non hai un corpo, dicevano, e quindi sei come dio.

Tu sei dio.

Io ho un corpo, dicevo, siete voi che non potete vederlo.

No.

Tu sei dio.

Allora ti chiederemo mille domande.

Pregare modifica la realtà?

Se prego riesco a cambiare qualcosa attorno a me?

Che cosa c’è dietro il mistero della morte?

È giusto cercare la felicità?

Perché per comunicare con noi stessi abbiamo bisogno di silenzio?

L’universo ha creato una parte di sé per studiare il resto di se stesso?

Perché alcuni di noi pensano, soffrono, piangono e altri no?

Che cosa c’è lassù?

Che cosa c’è quaggiù?

Che cosa c’è nell’abisso, sotto la terra?

Le stelle parlano tra loro?

Gli animali pensano?

Gli animali soffrono?

Dove finisce quello che mangiamo?

Esiste un altro luogo?

Quante sono le forme di vita che non conosciamo?

Gli alberi hanno un’anima?

E le foglie?

Quando dormiamo siamo vivi?

Dormire è come morire?

Morire è come dormire?

Il fuoco è un dono di dio?

Quando si muore, si vive?

Quando si muore, c’è solo silenzio?

Quando si muore, si diventa spiriti?

Gli spiriti esistono?

Se non esistono, chi ha creato le stelle, il sole, la luna, gli oceani?

Se esistono, perché hanno inventato la morte?

Gli spiriti sono gli dei?

Se non sono gli dei, chi sono gli dei?

Dove sono gli dei?

Sono in cielo?

Sotto terra?

Perché abbiamo dieci dita?

Esistono il bene e il male?

Il mondo ha una fine?

Il tempo è senza fine?

Il mondo è solo questo che vediamo?

L’altezza del mondo è illimitata?

Il cielo si può toccare?

La profondità del mondo è illimitata?

Si può toccare la base del mondo?

Da dove arriva un fulmine?

Gli dei mangiano?

Il vento è fatto di morti che si fanno sentire?

Quando il cielo tuona, gli dei sono arrabbiati?

Esiste il nulla?

Perché siamo gli unici a camminare su due gambe?

Può esistere il niente?

È solo buio?

Che cosa succederà?

Che cosa succederà domani?

Domani?

Continueremo all’infinito.

Continueranno all’infinito.

Vita anteriore Y

Rinascevo ogni giorno, giorno dopo giorno.

Rinacqui nel 2085.

Morii nel 2185.

Ora di me dicevano soltanto: tu non sei niente.

Di te è rimasta solo la mente.

Voli nell’aria, aleggi nel niente.

Essere solo la mente, dicevo, non è che essere niente?

La mente, dicevo, origina tutti i pensieri.

Togli i pensieri, togli la mente.

Eliminati i pensieri, non esiste niente che possa chiamarsi mente.

Togli i pensieri, togli il mondo.

Eliminati i pensieri, non esiste niente che possa chiamarsi mondo.

Quando dormiamo profondamente, esiste un mondo?

Il ragno emette il filo della ragnatela fuori da se stesso e poi lo riavvolge dentro.

Così la mente con il mondo.

Così la mente con il mondo.

Proietta il mondo fuori da se stessa per poi ritirarlo dentro se stessa.

Quando la mente esce dal sé: ecco il mondo.

Quando il mondo appare, il sé non appare.

Quando il sé appare, il mondo non appare.

Io, dunque la mente: eravamo lì, da qualche parte, in mille parti diverse.

Vita anteriore Z

Io nascevo nel 2170.

Morivo cento anni dopo.

Di me si diceva che non avevo neanche la mente.

Io dissi, da qualche parte:

Essere colpiti da una freccia fa male.

Essere colpiti dalla seconda freccia fa ancora più male.

Quando morii, al mondo, c’erano molti meno esseri umani.

Vite anteriori K, C, R, S, T

Non c’era più corpo e non c’era più mente.

Di noi dicevano che non c’era più niente.

Quelli che lo dicevano non erano niente.

Non erano voci.

No alghe.

Niente coralli.

Si sentì soltanto una voce.

Credi che domani pioverà?

Diceva.

Poi la voce svanì.

(Queste pagine sono una rielaborazione di un testo in scrittura, dal titolo provvisorio Umanità).

Dopo la natura – Felice Cimatti

2020

«Hai letto il libro di Donna Haraway, quello uscito nel 2016?» chiese la genetista, «quello con quel titolo lungo e complicato, Staying with the Trouble – Making Kin in the Chthulucene?». «Non leggo quel tipo di libri, non mi piacciono, non capisco mai dove vogliono andare a parare, quindi no, non me lo ricordo perché credo proprio di non averlo mai letto. Sai, io lavoro, non ho tempo da perdere» gli rispose il suo amico. Era un uomo di mezz’età, magrissimo, sempre indaffarato, un demografo che era passato a lavorare per le Nazioni Unite dopo avere insegnato in una università in India, un’esperienza che non gli piaceva ricordare. Dirigeva uno dei tanti dipartimenti dell’ONU che si occupava del problema della sovrappopolazione. «Sbagli», gli disse la genetista, «sbagli, è un libro importante, anche se la soluzione che propone per uscire dal disastro del nostro tempo è davvero difficile da accettare, anche solo da immaginare». La luce che riempiva la stanza delle riunioni era dolce, quella mattina: il mondo rimarrà comunque, l’antropocene passerà, come sono passati i dinosauri.

«Guarda che lo so di che parla quel libro, che credi, sono informato su tutto quello che esce di anche vagamente sensato sul problema dell’Antropocene – anche se so che è un modo di dire che non le piace, ne abbiamo parlato insieme una volta – è che non credo proprio che quella possa essere la soluzione» le rispose il demografo. «La conosci, ma dai, e allora?». «Allora che», non aveva voglia di parlare, ma l’amica insisteva: «che pensi di quel libro? Davvero, pensi sia praticabile l’idea di ibridare la nostra specie con altre specie viventi, per dare vita a quelli che lei chiama … aspetta, ho qui il libro … simbionti umano-animali, come la Camilla di cui parla nell’ultimo capitolo, l’incrocio di una bambina con una farfalla». Il demografo la fissò negli occhi: «Capisci perché non ho tempo da perdere per leggere libri come questi? Ti pare una soluzione, andare in giro a proporre a qualcuno di fare una figlia che è un po’ umana e un po’ farfalla? Ma cos’è uno scherzo? Non fa ridere, lo sai». In fondo non era una cattiva persona, aveva preso con molto impegno quello che evidentemente era il vero problema umano del suo tempo, la sovrappopolazione, troppi sapientes sul pianeta terra, troppa gente da sfamare, troppa energia per tutti i loro bisogni, troppa acqua per le loro piscine, troppo, semplicemente troppo. La terra non bastava più, nessuno poteva più dubitarne.

«Lo so anche io che come proposta non è granché, però il messaggio che lancia è semplice e potente: Generate parentele, non bambini! Non puoi negare che il problema ce l’ha ben chiaro anche lei, basta figli». Il demografo la guardava perplesso: «il punto non è questo, se permetti, ormai che la sovrappopolazione sia il problema nessuno lo nega, credo che nemmeno al Vaticano abbiano più nulla da obiettare. Il punto è la soluzione che propone: che vuol dire generate parentele, praticamente? Davvero pensi che mischiarsi con le farfalle sia una soluzione?». La genetista lo fissava avvilita, capiva benissimo anche lei che quella non poteva essere la soluzione, però era tenace, a quel libro era affezionata, e voleva salvarne qualcosa: «guarda, da un punto di vista genetico può sembrare assurdo, ma con le tecnologie di editing genetico che già conosciamo, pensa alla CRISPR o al prime editing e a tutte quelle che verranno fra poco, rendono un’ipotesi del genere non impraticabile, al contrario, si potrebbe fare, ammesso che qualcuno non l’abbia già fatto in qualche laboratorio nascosto». Lo fissò, sperando che questa risposta potesse interessare il demografo, neanche lei sapeva bene perché ci tenesse tanto a quel libro. Forse era per via del suo amore per le formiche, ne aveva una colonia in una grande teca di vetro nel salotto di casa, le piaceva quella strana idea di generare parentele, anche se doveva ammettere che non capiva realmente che cosa potesse significare.

«Lo sai cos’è», riprese il demografo, «il fatto è che quel libro l’ho letto, in verità, ma alla fine mi ha deluso, perché sta tutto il tempo a parlare di parentele, di ibridazioni, di relazioni, e così via per pagine e pagine, e poi che propone? Di modificare il genoma della nostra specie, ma non quello delle altre specie, per costruire una sorta di specie post-umana. Tutto qui? Ti ricordi la storia di Spider-Man? C’è quel ragazzino sfigato, Peter Parker, che viene morso da un ragno radioattivo e acquista dei super poteri. È sempre la solita storia, un umano più che umano, come il centauro o la sirena, che prende qualche caratteristica di valore dagli animali per diventare un umano ancora più potente. In questo caso un umano super-buono, capace di stringere parentele anche con le farfalle».

La genetista era rimasta zitta per tutta la durata della sparata del suo amico, appena fece una pausa per prendere fiato provo a ribattere: «sei ingeneroso con lei, non intende affatto dire questo, è tutto un libro contro l’invadenza antropocentrica». Tuttavia non era davvero convinta, «però, forse un po’ hai ragione anche tu. Senti qui, c’è qualcosa dell’eccezionalismo umano che rimane anche nelle sue parole: ‘alla nascita, vengono presi un po’ di geni e di micro-organismi dal simbionte animale e vengono aggiunti al bagaglio genetico del bambino in simbiosi, in modo tale che la sensibilità e la risposta al mondo sperimentate dalla creatura animale possano essere più intense e precise per il suo simbionte umano’. In effetti è qualcosa che già conosciamo, l’umano che decide per la vita degli altri viventi. Sì, qui c’è qualcosa che non convince neanche me. Forse non lo sai», gli disse a bassa voce, quasi si vergognasse di quello che stava per dire, «all’università prima di fare genetica ero iscritta a filosofia. Haraway forse non lo sa, ma la sua idea non è lontana da quella di Heidegger, che parlava dell’uomo come ‘pastore dell’essere’. Proprio il pastore, non una delle tante e anonime pecore del gregge della vita». Non riusciva ad accettare che alla fine la pensasse come il demografo, però doveva ammettere che l’idea dell’ibrido umano-farfalla proprio non la convinceva. «Ha ragione su un punto, però», le concesse l’amico demografo, «si tratta di fermare la crescita della popolazione umana, siamo davvero troppi». «Già» si e gli disse, «ma come si fa?».

2040

«Hai letto gli ultimi dati» le disse corrucciata, «quest’anno ci saranno più di 9 miliardi di esseri umani in giro per questo pianeta, e qualcuno sta già andando in giro a calpestare Marte, i tizi della planetary engineering fanno maledettamente sul serio. Tutti i tentativi che abbiamo fatto per provare a rallentare questo processo non hanno funzionato» ammise sconsolata l’economista. Era seduta davanti alla Segretaria generale delle Nazioni Unite, una nigeriana dallo sguardo stanco. In realtà non aveva avuto successo neanche nel suo paese, c’erano quasi 400 milioni di nigeriani in quel momento che lottavano per cibo, energia ed istruzione, un numero non molto inferiore alla popolazione di quasi tutta l’Europa. Lo sapevano tutti, la prossima guerra si sarebbe combattuta proprio lì, nel Mediterraneo, fra i più di due miliardi di giovani e avventurosi africani e la debole e invecchiata Europa. Comunque la situazione stava diventando incontrollabile; da un lato la crisi ambientale, con l’aumento delle temperature e la siccità che stava distruggendo i terreni agricoli in tutto il mondo, dall’altro i conflitti ormai endemici per il controllo delle risorse idriche. Avevano ancora negli occhi le immagini della guerra violentissima che era scoppiata fra Turchia da una parte e Iraq e Siria dall’altra per le sempre più misere acque del Tigri e dell’Eufrate. «Siamo troppi, e non riusciamo a fermare la crescita della popolazione umana.» La segretaria alzò lo sguardo, «guarda che lo so, non serve che me lo ricordi, non mi occupo praticamente di nient’altro, ma come vedi non ci riusciamo».

«Senti», riprese a parlare l’economista, «ho trovato in rete questo libro, Staying with the Trouble, che ha scritto una scienziata e filosofa americana un po’ più di venti anni fa. Propone una tesi talmente assurda che forse può funzionare, promuovere una cultura dell’ibridazione fra umani e animali, per costruire un futuro di umani simbionti, così li chiama, abbastanza umani da essere più o meno come noi, ad esempio rimangono capaci di parlare, ma anche abbastanza animaleschi da non avere più bisogno di sopraffare i pochi animali rimasti in circolazione». La segretaria alzò gli occhi dal dossier, l’ennesima raccolta di numeri e grafici che non faceva che ribadire quello che era evidente a tutti, bastava affacciarsi dalle finestre del palazzo di vetro, tutta quella gente, sempre, dovunque, rumorosa, volgare, invadente: «lo conosco quel libro, era stato discusso già molti anni fa, ho ritrovato una volta anche i verbali della riunione in cui se ne parlò ai massimi livelli. Ma nessuno aveva creduto credibile la sua proposta, e lo penso anche io, sinceramente» le disse mentre con lo sguardo osservava il cielo sopra Manhattan solcato dagli aerei che continuavano a portare in giro per il mondo umani annoiati e inarrestabili. «Lo so, lo so anche io, però, senti qui, quando dice generate parentele, non bambini! ci sto pensando da qualche giorno, forse ha ragione». «Che vuoi dire, non facciamo che dirlo in tutti i modi, non fate bambini, inondiamo il mondo di preservativi, la pillola è gratis dovunque, la vasectomia è una pratica di massa, ci manca che trasformiamo la maternità in un reato, e in alcuni posti già quasi ci siamo, che cosa vuoi dire allora?» le disse la Segretaria, che non sapeva più che cosa inventarsi non per risolvere il problema, che era irrisolvibile, ma almeno per liberarsi di quelli che pensavano di avere una soluzione.

«Il punto non è incoraggiare a non fare bambini, anche perché niente è più desiderato di ciò che è vietato, lo sappiamo da sempre. Il punto è un altro, a me interessa questo generate parentele. Se dobbiamo generarle vuol dire che al momento non ci sono, che non siamo capaci di stare insieme, fra noi e con il resto del mondo». La segretaria alzò gli occhi, non aveva capito dove volesse arrivare l’economista, «che vuol dire che non siamo capaci di generale parentele? E la famiglia, i clan, le mafie, tutte le infinite forme di relazione dentro cui siamo avviluppati?». L’amica stava davanti alla finestra vetrata che affacciava sull’East River, solcato come sempre da imbarcazioni di tutti i tipi, il solito inarrestabile formicaio umano; «guarda che il clan non serve a stabilire una relazione fra umani, al contrario, serve a difendere gli individui dai suoi simili. Pensa alla famiglia, a quel mostro giuridico che è diventata la nostra vita quotidiana. Prima di sposarsi ormai passi più tempo dal notaio, con tutta questa storia degli accordi prematrimoniali, che ad arredare la nuova casa. Il punto è che gli umani sono incapaci di stare con gli altri, punto, solo un illuso crede il contrario».

La segretaria generale si era già stufata, non le era mai piaciuta la filosofia, e ora doveva stare lì a sentirsi raccontare queste storie sugli uomini e sulla loro incapacità di stare insieme: “guarda, non so che farmene di queste teorie, non ci facciamo nulla, rimane che qui la popolazione continua a crescere, figuriamoci se volessimo aggiungere anche degli umani simbionti, quelli che propone Haraway”. L’economista però era cocciuta, e cinica come solo un economista può essere, e ribatté decisa: “scusami, ma non si tratta solo di filosofia, ma anche e soprattutto di biologia. Gli umani sono animali profondamente antisociali, e solo perché esistono forme coercitive come i clan, o le famiglie, possono a fatica sopportarsi l’un l’altro. D’altronde, scusa, perché esisterebbe un messaggio come quello cristiano, diliges proximum tuum sicut te ipsum se non succedesse proprio il contrario? Nessuno ti esorta a fare quello che già sei disposto a fare. No, Haraway ha ragione, non si tratta tanto di fare figli, quanto di stabilire relazioni con gli altri, e poi anche con gli animali”. “Va bene, non mi va di discuterne, tanto sono solo belle idee, ma non vedo come possiamo tradurre in pratica il suo motto: la gente continua a fare figli e a fare guerre” concluse alzandosi, come a dire che la discussione era finita, aveva da fare. “Sì, è così, è proprio così” ammise un po’ avvilita l’economista. Però quel pensiero continuava a girargli per la testa, il punto è liberare gli umani dalla voglia di farsi guerra l’una l’altro. I figli, in fondo, derivavano da questo, noi e loro, la mia terra e la tua terra, i nostri e i loro: “è che siamo ancora davvero troppo stupidi” pensò mentre lanciava uno sguardo oltre la finestra, il cielo da lassù era come sempre splendido, “se solo riuscissimo a mettere un po’ di quel cielo nella nostra testa”.

2060

“Ma stai scherzando?” gli disse la Presidente degli Stati Uniti, “davvero la proposta è stata accettata?”. Si era alzata dalla scrivania nella stanza ovale, ingombra di carte e dossier, e fissava interrogativa il biologo che per primo le aveva fatto quella pazzesca proposta, che a quanto sembrava era stata infine accettata. “Sì, sia il Senato che la Camera hanno accettato all’unanimità il nostro Post-human Birth Act. D’altronde, che cosa avrebbero potuto obiettare, anche quelli del movimento per la vita, dopo quello che sta succedendo al vallo di Trump?”. La guerra sul fronte meridionale, dopo un conflitto a bassa intensità durato decenni, era ormai deflagrata apertamente, si contavano già decine di migliaia di morti. Il Pentagono aveva già chiesto l’autorizzazione per poter usare le armi nucleari, ma la presidente non voleva usarle, sapeva che anche il Brasile disponeva di armi atomiche, quelle che gli aveva fornito la Cina, e che la desertificazione della foresta amazzonica spingeva più di mezzo miliardo di persone verso il nord ancora ricco, o almeno meno povero del sud America. Era un continente affamato quello che premeva per passare oltre quello che restava del vallo di Trump, quelle migliaia di chilometri di campi minati, bunker e filo spinato.

“Penso che mi abbiano eletto Presidente solo perché nessuno sapeva più che fare”, disse quasi fra sé e sé la donna a capo di quella che era stata la più potente nazione del mondo, e che ora era minacciata alle frontiere da centinaia di milioni di disperati disposti a tutto e distrutta all’interno dalla miscela esplosiva della sovrappopolazione e dalla desertificazione delle grandi pianure; “non si aspettavano che proprio una donna potesse fare una proposta del genere”. “Hai proprio ragione” gli disse il biologo, che stringeva fra le mani una copia ingiallita del vecchio libro di Donna Haraway. Era stato proprio il suo appello alle femministe che gli aveva fatto venire in mente quell’idea, così sfacciatamente misogina che solo una donna avrebbe potuto proporla: ‘le femministe sono state le prime a sciogliere i presunti legami naturali e necessari tra sessualità e genere, […] sesso e riproduzione […]. Se vogliamo l’eco-giustizia multispecie, un tipo di giustizia che possa anche accogliere una popolazione umana diversificata, è tempo che le femministe prendano le redini dell’immaginazione, della teoria e dell’azione per sciogliere ogni vincolo tra genealogia e parentela, e tra parentela e specie’ così aveva scritto Haraway, non avevano fatto altro che prenderla sul serio. “E ora?”, gli chiede la Presidente, come procediamo?”.

Lo scienziato aveva lavorato a questo progetto per anni, era tutto pronto, e come sempre la California sarebbe stata in testa. “L’idea è questa, semplice e vantaggiosa per tutti: fare figli naturalmente diventa un reato penale, perché rappresenta una minaccia per la salute della nazione e dell’ecosistema. D’ora in poi le nascite saranno tutte e soltanto extra uterum, controllate attraverso tecniche di riproduzione artificiale gestite esclusivamente dallo stato; soprattutto la gestazione si svolgerà all’interno di macchinari che riproducono, e migliorano in effetti, l’ambiente uterino naturale. E i figli non saranno più i figli di qualcuno, di una certa persona o di una certa famiglia, saranno i figli di tutti, della comunità. Nessuno potrà più dire ‘mia figlia’, perché nessuno potrà più essere ‘proprietario’ di un altro essere umano. La riproduzione della specie umana è troppo importante per lasciarla in mano agli esseri umani”. Rimase in silenzio, lui stesso era sconvolto da quello che aveva appena detto, ma sapeva che l’unico modo per salvare Homo sapiens e con lui il pianeta come l’avevano conosciuto dagli effetti disastrosi della distruttività umana era intervenire in modo drastico sulla sua causa, la sovrappopolazione, cioè sull’antiquata pratica e dannosissima di lasciare una faccenda decisiva come la vita in mano a degli animali incapaci di pensare alle conseguenze delle proprie azioni. “Fra l’altro”, continuò a parlare lo scienziato, più per convincere sé stesso che per rispondere alla domanda del Presidente, “in questo modo si potranno evitare malattie ereditarie, e si potrà anche migliorare la nostra specie, sia sul piano intellettuale che fisico”. “Eugenetica, si tratta di questo” aggiunse lei; lo osservava atterrita, ma era stata lei stessa che aveva proposto quella legge, ma in fondo credeva che non sarebbe mai stata approvata. E invece, la situazione era così disperata che anche una proposta così mostruosa era stata accettata. Anche il Papa nigeriano Babatunde II° da Lagos si era subito detto d’accordo (ovviamente lo scismatico Antipapa Benedetto XVII era del tutto contrario, e aveva lanciato un’altra delle sue innumerevoli e inutili scomuniche). Le tornava in mente la lettura della Repubblica di Platone, quel passo tremendo che aveva sempre pensato fosse assolutamente inumano, e ora proprio lei lo aveva trasformato in legge: ‘pertanto, man mano che i figli vengono alla luce, troveranno ad accoglierli delle commissioni di magistrati a ciò preposte, e queste commissioni, presi in consegna i figli dovrebbero portarli in asili ubicati in parti isolate della città dove abitano speciali nutrici’. “Abbiamo solo aggiornato Platone”, intervenne lo scienziato, come se le avesse letto nel pensiero, “e adattato le sue giuste idee alla possibilità tecniche del nostro tempo. In fondo i filosofi lo hanno sempre detto, non si può lasciare il potere nelle mani degli umani, non sono abbastanza intelligenti, o almeno non sono abbastanza previdenti, è duro da dirsi ma è così. Il nostro motto implicito finora è sempre stato après moi le déluge”.

“Ma siamo così sicuri che Platone avesse ragione?” gli chiese per la millesima volta la Presidente, “una decisione del genere non scatenerà una guerra civile?”. Lo scienziato sorrise, e le rispose ancora una volta come aveva già fatto tante altre volte: “la guerra civile c’è già, ora, per l’acqua, l’elettricità, l’ombra, il cibo. Piuttosto vogliamo togliere combustibile all’incendio già in atto. E vedrai che in poco tempo la nostra soluzione verrà copiata in tutto il mondo. Noi stiamo messi male, ma hai visto quello che sta succedendo in India e in Cina? Piuttosto mi meraviglio”, disse infine, “che non ci abbiano pensato prima loro. Forse la memoria delle disastrose politiche per il figlio unico li ha trattenuti, ma anche loro capiranno che è l’unica speranza che ci è rimasta”.

2080

“Ci crederesti”, gli disse la giovane seduta accanto a lui sui banchi del corso di Letteratura americana del diciannovesimo secolo, “hai letto la storia di Hester, nella Lettera scarlatta? Per avere dei figli dovevano fare l’amore, proprio fisicamente” e mentre lo diceva ridacchiava un po’ imbarazzata, “con tutti i pericoli che comporta. Certe volte ci penso, è incredibile quanto fossimo primitivi anche solo pochi decenni fa, mi vengono i brividi solo a pensarci”. “Hai ragione”, le rispose l’amico che le stava accanto, “pensa ai corpi di quelle donne, sfigurati delle gravidanze, oltre ai rischi del parto, per non parlare dell’assurdità di affidarsi al caso per la salute e il sesso dei figli. Ho letto che allora non si poteva intervenire geneticamente sul feto, un po’ non si sapeva come fare un po’ non volevano farlo, per motivi religiosi o qualcosa del genere, non ho capito bene; risultato, i bambini potevano nascere già malati, oppure con gradi deficit mentali, e a quel punto non c’era più niente da fare. È incredibile l’irresponsabilità di un comportamento del genere”. “Hai ragione” intervenne un’altra giovane, “è davvero incredibile che una questione così importante fosse affidata al caso, quando se ci pensi vogliamo poter scegliere tutto quello che ci riguarda, da che cosa studiare a dove e come lavorare, dalla persona che vogliamo vicino al cibo che preferiamo mangiare, dal modo di vestire a come passare il tempo libero”. L’ampia finestra dell’aula universitaria affacciava su un boschetto di querce, e in lontananza si vedevano le montagne innevate. La neve, almeno sulle cime più alte, era tornata, così come le foreste, che lentamente ma tenacemente si allargavano sugli spazi lasciati dagli umani. Erano tornati anche gli animali, quelli veri, che fino a poco tempo prima si potevano vedere solo nei documentari del secolo precedente.

Il professore era lì vicino a loro, c’era una pausa nel seminario, la prima ragazza, quella più spigliata e disinvolta allora glielo chiese, “scusi professore, ma com’era vivere in un mondo del genere, dove i bambini erano delle famiglie, e non ci pensava lo Stato a farli nascere e crescere?”. Il professore, piuttosto avanti negli anni, era un tipo timido e impacciato, però questa volta non si tirò indietro: “non potete nemmeno immaginare quanto fosse diversa la vita allora, anche una situazione come questa, un professore e una studentessa, era tutto molto più difficile, vecchi e giovani dovevano stare separati. Fare i figli era un problema, sempre, o perché non li si voleva fare, ma allora molti ti giudicavano male, oppure perché non ti venivano, e allora era tutto un correre qua e là dai medici perché ti aiutassero a farne uno; oppure li facevi, ma ormai eravamo davvero troppi, e ti guardavano male, perché vedevano in quel pancione, in effetti alla donne incinte si gonfiava molto la pancia, un futuro concorrente per le già scarse risorse disponibili. Non era un bel vivere, davvero, c’era sempre questa storia dei figli in mezzo, sia che ci fossero sia che non ce ne fossero”. “Scusi, professore”, intervenne l’altra ragazza, “non ho capito che c’entri la faccenda dei vecchi e dei giovani, mi può spiegare meglio, per favore?”.

L’uomo tirò un sospiro, ma ormai se ne poteva parlare liberamente, era davvero cambiato tutto. “Scusami, hai ragione, sono due problemi diversi, anche se intrecciati. Il problema era che il sesso aveva sempre a che fare, volenti o no, con la riproduzione, con la possibilità di fare figli. Anche se uno i figli non li voleva, io non li ho mai voluti, ad esempio, anche allora, ebbene anche se non ci pensavi questa possibilità era sempre sullo sfondo. Ad esempio, allora gli uomini erano attratti quasi solo dalle donne giovani e …”, “professore, scusi se l’interrompo, ma abbiamo parlato di questo nel corso sulla storia del femminismo, non c’entra niente la giovinezza, era che allora gli uomini avevano in mano il potere, e un modo per potervi accedere da parte delle donne era usare la seduzione della giovinezza, ce l’hanno spiegato così” disse l’altra ragazza con enfasi, “oltre al fatto che lei parla solo di uomini, e le donne, e i loro desideri?”.

Il professore arrossì, ma insistette: “Scusami, parlo solo per me, la mia non è una teoria, parlo solo di un uomo che è vissuto in un tempo incredibilmente diverso da questo. Posso parlare solo di quello che credo valga per me, sul perché una giovane possa essere attratta da un vecchio non so che dire, o forse vuol dire che è talmente sicura della sua giovinezza da non temere la vecchiaia dell’uomo”. “Provo a spiegarmi”, ricominciò, “lasciami finire. È che i vecchi sono sempre stati attratti dai giovani, perché i giovani sono vivi e sani, e i vecchi sono vecchi, appunto, cioè sono più vicini alla morte. Ed essere giovane vuol dire, in fondo, poter fare dei figli. Ecco perché, secondo me, i vecchi, uomini e donne, sono sempre stati attratti dai giovani. Ora, per fortuna, tutto questo non c’è più”. I tre ragazzi l’osservavano con interesse, per la prima volta scoprivano un uomo reale oltre quel professore bravo, sì, ma anche noioso, che parlava di romanzi antichi, roba da vecchi, appunto. A questo punto intervenne la prima ragazza, studiava anche filosofia, era sempre quella che arriva per prima al punto, direttamente e senza tanti giri di parole: “scusi professore, in pratica ci sta dicendo che il sesso era disturbato dalla faccenda dalla riproduzione? Ma scusi, il sesso è naturale, o meglio, ora non lo è per niente, ma in un senso biologico cosa c’è di più naturale del sesso per fare figli? Come avrebbe potuto una cosa così biologicamente necessaria come fare i figli disturbare il sesso?”. Il professore come sempre rimase sorpreso da come cogliesse sempre il punto, e sorrise, si poteva di nuovo sorridere senza problemi di fronte ad uno studente: “è proprio così, il sesso non è mai stato naturale, per questo la riproduzione, la biologia se vuoi, lo ha sempre disturbato, perché la gente fa l’amore non per fare i figli, è semplice, è sempre stato così. Ora che la riproduzione non ha più niente a che fare con il sesso, è tutto molto più libero, la giovinezza non conta più in quanto capacità di fare figli. Siamo tutti uguali, di fronte al sesso, vecchi e giovani. Non puoi nemmeno immaginare che libertà sia, essersi liberati dalla costrizione della riproduzione”. Pensò per un attimo a quanto fosse antica quella situazione, un anziano che parla a dei giovani, che l’ascoltano ma anche non lo comprendono. “Vedi, non so se riesco a spiegarmi” riprese a parlare, “il fatto è che se la gioventù significa riproduzione, la gioventù vale più della vecchiaia, è semplice. Se ora la riproduzione non dipende dalla gioventù, allora improvvisamente vecchi e giovani sono pari. E le persone possono scegliersi non per la vita implicita in un corpo giovanile, ma solo perché si piacciono. Un corpo vecchio non è un corpo sterile, ma semplicemente un corpo, così come un corpo giovane non è più un corpo fecondo, ma un corpo”. Li osservava, forse lo capivano, chissà, non aveva mai parlato con nessuno con questa franchezza: “ora ci sono solo corpi, finalmente, e il sesso è roba di corpi”.

I tre ragazzi rimasero in silenzio per qualche istante, non l’avevano mai pensata così, il sesso, la vita, la libertà. Poi la prima ragazza, la più ostinata, provò a ribattere: “mi scusi professore, c’è un vecchio libro di più di mezzo secolo fa, non ricordo bene il titolo, ha un titolo quasi impronunciabile, però c’è un passo che ci hanno fatto commentare nel corso di Post-etica bestiale, eccolo qui, ce l’ho sotto mano: ‘al centro dell’educazione di ogni bambino c’è l’idea di imparare a vivere in simbiosi in modo da nutrire il simbionte animale e tutte le altre creature di cui quel simbionte ha bisogno. Nutrire il simbionte animale significa anche essere nutriti a propria volta, oltre che inventare pratiche di cura per i sé simbiotici che si ramificano. I simbionti animali e umani fanno sì che la trasmissione della vita mortale vada avanti, ereditando e inventando pratiche di recupero, sopravvivenza e prosperità’. Ecco, mi sono ricordata il nome” disse dopo una breve pausa per riprendere fiato, “Donna Haraway. In sostanza ci dice che dovremmo imparare a vivere insieme agli animali, a ibridarci con loro, per sviluppare una specie di nuova armonia fra umani e resto del mondo. Mi sembra che lei la pensi in modo diametralmente opposto, o sbaglio?”.

“Non sbagli, per niente” rispose il professore. “Conosco questo libro, ai miei tempi, quando i figli cominciarono ad essere questione di stato e non familiare, era diventato una specie di Bibbia, tutti lo leggevamo e lo commentavamo. Ho sempre pensato che se la diagnosi era giusta, troppi figli, quindi se ne devono fare di meno, la prognosi che propone sia del tutto sbagliata. Per me il problema non è che siamo troppo lontani dal mondo animale, al contrario, è che a lungo siamo stati troppo animaleschi. Guarda la faccenda del sesso, di cui parlavamo poco fa. Finché il sesso aveva a che fare con la riproduzione era un disastro. Da quando abbiamo del tutto lasciato da parte la dimensione biologica della nostra vita, ora ci pensano le macchine a far fare e a crescere i piccoli umani, ci siamo tolti di mezzo una infinita fonte di problemi. Vecchi e giovani, uomini e donne, c’è una enorme libertà, e nessuno ha più niente da dire su questo tipo di scelta. Posso dirti, anzi, che questa è la prima epoca della storia umana in cui ci si può amare liberamente, ognuno fa quello che gli pare, tanto non ci sono conseguenze per i figli, appunto perché i figli non sono più la conseguenza dell’amore”. “Ma così non è tutto un po’ più freddo?”, provò a replicare il ragazzo, che senza nemmeno sapere perché ci tenesse ci teneva a sembrare romantico alle due ragazze. “È piuttosto il contrario”, gli rispose il professore, “pensa all’amore della tua anziana professoressa di Algebra lineare per quel giovanissimo studente, il tuo compagno di corso. Una storia del genere sarebbe stata impossibile in altri tempi, e non tanto perché un professore non può avere rapporti intimi con uno studente, piuttosto perché lui non si sarebbe mai permesso un amore del genere, proprio perché sviato dall’impensato pregiudizio biologico che ci portava sempre a preferire la giovinezza”. A questo punto intervenne la ragazza più battagliera: “ma amori come questi ci sono sempre stati!”. “Sì, ci sono stati, ma erano sempre l’eccezione, e non sai quanto fossero criticati, da tutti, vecchi e giovani; sai quante volte ho sentito dire, io stesso lo dicevo, ‘ giovani con i giovani i vecchi con i vecchi’. Ora invece un amore come quello di cui stiamo parlando non fa notizia, perché l’amore non ha niente a che fare con la riproduzione e la biologia. Si ama, così, liberamente. L’amore dopo la biologia, oltre la biologia. Non c’è più niente di animale in noi. Finalmente possiamo esplorare la nostra animalità artificiale”.

2100

La grande crisi demografica stava velocemente passando, in molti luoghi la popolazione terrestre era tornata ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale. Era ancora l’era dell’Antropocene, ma zone sempre più vaste del mondo erano di nuovo spopolate, e gli animali, quelli di una volta e le nuove specie che si erano sviluppate nei territori più pesantemente inquinati, come il fosforescente Canis lupus radioactivus che prosperava nelle foreste dei dintorni di Černobyl’, tornavano a correre liberi e violenti come avevano sempre fatto. Gli esseri umani erano sempre di meno, ma sempre più appassionati e intelligenti, sempre più innamorati della vita. Sempre più artificiosamente bestiali.

La casa – Sara Marzullo

È iniziato l’anniversario del giorno in cui te ne sei andata. Solo tre mesi prima mi ero finalmente decisa a ridipingere la tua stanza. Avevo staccato i quadri uno alla volta, appoggiandoli nell’intercapedine tra l’armadio e il muro; alcuni li avevo sempre trovati incomprensibili, vuoti e freddi, mentre ad altri col tempo mi ero affezionata ed erano proprio quelli che avevo deciso di nascondere sotto al letto, perché ogni volta che li vedevo mi ricordavano la tua assenza.

Poi avevo staccato i chiodi dal muro, anche se non ero sicura che si facesse così, ma in quella situazione chiedere consiglio o tantomeno aiuto era fuori discussione. Non so bene come, ma ero stata capace di tagliarmi ed ero stata costretta a mettermi un cerotto attorno all’anulare – un anello di plastica rosa dove poi, in un tempo che non avresti conosciuto, sarebbe andato quello di sua madre, che le avrei restituito il giorno in cui me ne sarei andata via. Per ultima ho tolto la fotografia della nostra casa, quella che avevi scattato il primo giorno che ci eravamo trasferite qui, quando ancora stavi bene ed eravamo semplicemente felici.

Avevo dipinto le pareti poi di uno stucchevole color malva, un colore che odiavo e che avevo acquistato per corrispondenza. Al telefono avevo dettato il nome in codice al venditore: 15-TCX – non aveva niente in comune col colore che rappresentava, né con te o con me, ed era quello che pensavo di desiderare a quel tempo, qualcosa che cancellasse la memoria del passato.

Le pareti erano venute abbastanza bene, nonostante la mia impazienza. Il colore dava alla stanza quel senso di pulizia e di novità che volevo avesse, senza però essere troppo impersonale – del resto non avrei mai potuto cancellarti da quelle stanze in cui avevi respirato.

Il giorno dell’anniversario della tua scomparsa sono entrata in camera tua – la chiamavi così gli ultimi tempi, quella specie di studio in cui dicevi che riuscivi ancora a pensare. Avevo trovato la porta aperta, anche se io la lasciavo sempre chiusa, perché tu dicevi che quello spazio era tuo e che ti apparteneva e che non c’entrava né con me né con il resto della casa, quella casa in cui, posso dirlo adesso, avevamo vissuto insieme.

Sul muro color malva campeggiava di nuovo la fotografia della casa. Senza dire niente l’ho presa e l’ho rimessa sotto il letto, insieme al resto dei quadri. Non capivo allora e non avrei capito ancora a lungo. Poi mi sono chiusa dietro la porta, con un sospiro. Era un giorno difficile e sapevo che qualsiasi cosa avessi provato poteva spiegarsi con qualche acronimo, qualche sigla strana presa da un manuale di psichiatria, che significava solo che ero stanca e che, sostanzialmente, mi mancavi.

Avevamo preso quella casa in affitto appena l’avevamo vista, anche se era sempre stata troppo grande per noi da sole, ma tu dicevi che assomigliava a un ricordo, alla casa in cui tua madre era nata e che ti aveva descritto quando restavate da sole, in quel cortile in cui da bambina ti lasciava giocare. Dicevi che ti piacevano i pavimenti di legno scuro e lucido e l’erba che cresceva tutta intorno. Tutti i fiori che hai piantato, uno per ogni desiderio. Gli iris che riempivano l’aria con il loro odore, la lavanda, quel viola che ti entrava dalle finestre. Insistevi che non era un colore triste, era il colore dell’attesa e che io non lo capivo solo perché non sapevo cosa attendere.

L’acquazzone mi aveva svegliato all’alba: ancora intontita dal sonno ero entrata in camera tua per accertarmi che la finestra fosse chiusa bene e che gli infissi non stessero cedendo. Avevo aperto la porta piano, come facevo prima per non disturbarti, e dentro avevo trovato i muri tappezzati da tutti i quadri che ero sicura di aver messo via e la luce di aprile che inondava l’aria, anche se era novembre e non vedevamo il sole ormai da settimane. Pensavo di essermi sbagliata, come se quell’immagine dell’ultimo giorno insieme mi fosse rimasta incastrata sotto le palpebre. Allora ho chiuso la porta, ho preso un respiro e l’ho riaperta e dentro non c’era più niente, solo il color malva che la luce delle prime ore del giorno rendeva un po’ più freddo e triste. La stanza sembrava più vecchia e abbandonata, come poi sarebbe stata il giorno in cui me ne sarei andata anche io.

Mi mancavi e passavo le notti distesa a letto attenta a non calpestare la linea immaginaria che divideva la tua metà dalla mia. Negli ultimi mesi avevamo smesso di toccarci, ma il tuo peso rimaneva una forza di gravità irresistibile ogni volta che ti muovevi per cercare una posizione più comoda. A poco a poco ti eri fatta più leggera, finché poi non c’eri stata più.

*

Le ho viste arrivare una sera al tramonto. Lei aveva la mia età e teneva la bambina per la mano. Sono entrate in casa passandomi accanto e io non ho detto niente, non ho fermato quella che un tempo avrei chiamato un’invasione domestica, ma mi sono limitata a seguirle dentro, le loro orme bagnate che indicavano un percorso che finiva nella cucina.

La casa sembrava più quieta, più felice di come la ricordavo adesso che dentro c’erano anche loro.

Capiamo gradualmente e poi tutto d’un tratto, scherzavi sempre, così come andiamo falliti, così come amiamo. La donna e la bambina erano sedute attorno al tavolo dove ci trovavamo tutte le sere, tu con i tuoi libri, le tue ricerche, io a risolvere le parole crociate e poi, più tardi, a rileggerti quello che stavi scrivendo, ma questo solo alla fine, prima della fine.

Dicevi che ti sentivi come Lara, che eri venuta sulla terra per dare un nome alle cose e, se non ci fossi riuscita, per mettere al mondo figli che lo potessero fare al posto tuo, ma che tu i figli non li volevi e quindi quello scrittore russo si sarebbe dovuto dare pace, si sarebbe dovuto accontentare di quello che gli avresti potuto dare tu da sola. I tuoi libri, i tuoi quadri, la tua stanza, i tuoi fiori, i tuoi vestiti, i tuoi pensieri: quando eravamo insieme a me sembrava di non possedere niente, di non sapere niente. Mi eri entrata nella testa e io ti avevo lasciato fare, ti avevo lasciato prendere lo spazio di cui avevi bisogno e che non sapevo come avrei fatto a riempire dopo. Ogni tanto, quando eri di buon umore, mi chiamavi e chiedevi di entrare nella tua stanza e di mettermi davanti a quelle distese di colore che avevi appeso incorniciate al muro e mi chiedevi di avere fiducia, che lo spazio sembra vuoto finché non inizi a osservarlo da vicino. Mi dicevi che non sarei rimasta sola a lungo e a me veniva da piangere, perché era un pensiero triste, perché non volevo riempire il vuoto che sapevo avresti lasciato, perché lo avevo capito da subito che se una delle due se ne fosse dovuta andare, quella saresti stata tu. Io sarei rimasta a fare la guardia al fortino, a mandare a memoria i ricordi, a conservare quello che un tempo chiamavano presente. Lo dicevi anche prima, lo dicevi dall’inizio, dicevi che io desideravo solo essere colonizzata, che volevo che qualcuno si appropriasse di me e mi rivendicasse e che questo sarebbe successo – non c’era niente di più attraente di una landa in cui piantare una bandiera, di una terra vuota da chiamare propria.

Alla fine era successo, lo avevo capito davanti a quel tavolo. Mia figlia e mia nipote. Avevo capito gradualmente e poi improvvisamente, come sarebbe piaciuto dire a te (lo sapevo che era una citazione, anche se tu pensavi di no): al dito aveva l’anello di sua madre, quello che le avevo riconsegnato quando ci eravamo lasciate, lo stesso che mi aveva regalato il giorno in cui avevamo scoperto che avremmo avuto una figlia. Lo so che penserai che sono fatta così, che parlo sempre di memoria e che poi non vedo l’ora di disfarmi di tutto quello che mi ricorda il passato: ancora non lo so neanche io come è vivere infestata da tutti questi fantasmi, da tutte queste versioni che non sono più. Mia figlia mi assomigliava, aveva il mio naso, ma soprattutto il mio modo di dissentire senza dover parlare, muovendo solo la fronte – doveva essere cresciuta con me per imparare questa arte della ribellione insensata, una ribellione a cui non credevo neanche io, ma che dovevo averle trasmesso. E con lei sua figlia, mia nipote: sconosciute che avrei voluto farti conoscere, ma la vita con te sarebbe sempre rimasta la vita di prima, la vita di un tempo, la vita che poi avevo relegato nel tuo studio.

Con te e dopo di te ho vissuto in questa casa, e dopo di me mia figlia, mia nipote, e ancora sua figlia. Eravamo di una stirpe che fa figli, sarà stato nei nostri geni, una specie di virus che si duplicava attraverso di noi e ci diceva di mandare avanti il genere umano, anche quando sapevamo che non aveva più senso e tutto iniziava a crollare. Tu volevi controllare il corpo con la ragione, con le idee e a me sembrava sempre di camminare bendata verso un precipizio. Me ne ero andata da lì quando mia figlia era adolescente, un gesto inconsulto e inconsueto per uno spirito placido come il mio, avevo salutato sua madre, le avevo messo l’anello in mano, avevo raccolto le mie cose ed ero partita. Avevo preso la tua fotografia della casa, mentre il resto dei quadri li avevo lasciati nello studio, che avevo chiuso dietro di me: mi dicevo che ne facessero quello che volevano, ma speravo che lo avrebbero lasciato così, senza mai entrare, una scatola del tempo sigillata che fluttuava nella casa, dove il passato era ancora presente. Dopo quella prima volta, non avevo mai più dato il colore alle pareti: a cosa serviva se sarebbe sopravvissuta solo nella mia memoria? Perché lo avevo fatto, perché me ne ero andata? Non ho mai risposto a questa domanda e non penso che tu possa chiedermi adesso le ragioni per qualcosa che è accaduto in un tempo così distante, tu che te ne eri andata prima di me, senza di me. Loro erano rimaste in quella casa, alla fine, indisturbate dai ricordi: avevo riallacciato i rapporti con sua madre molto tempo dopo che me ne ero andata, dopo quegli anni passati a difendere i miei confini, a cercare di non essere quella che dicevi che ero e che in fondo sapevo di essere. Avevo accettato che mi seppellissero lì, nel giardino sul retro – avevo accettato è la definizione sbagliata, perché avevo fatto in modo che me lo chiedessero.

Le guardo insieme, felici e dimentiche di me, parlarsi, accendere le luci, passarsi i piatti, mettersi a cenare insieme, un gesto ripetuto centinaia di volte, un gesto eterno che sembra svolgersi continuamente. L’odore dell’estate, di quelle notti che sedevo sulla veranda ad aspettare che le stelle facessero il loro giro sopra la mia testa, senza saperle nominare, ignara di come si raggruppassero tra loro, incapace di separare il romanticismo dalla materia.

Adesso so che se apro la porta dello studio, la chiave ancora appesa al mio collo come una collana, ti trovo là dentro, che guardi fuori dalla finestra, con tutto quel viola che invade le pareti. E se ti chiamo – e ti chiamerò, disubbidirò ai tuoi ordini – tu ti volterai e mi sorriderai e in braccio avrai tua madre bambina, come te la ricordavi tu, in una casa simile a questa, e saremo per sempre lì, in mezzo ai tuoi quadri vuoti che adesso finalmente capisco. Dentro quella casa, che adesso non esiste più, dove non ci sono più il pavimento scuro e il tavolo a cui ci sedevamo ogni sera e attorno a cui adesso non siede più nessuno, spazzata via dal tempo e dalle stagioni, adesso che non esiste più niente, che le stelle si muovono vorticosamente intorno a una landa brulla di terra evaporata, dentro quella casa hanno vissuto persone prima di noi e poi ancora altre, e poi più nessuno e qui siamo insieme, e siamo tutti morti e siamo tutti vivi, nel tempo che segue il tempo, nel tempo in cui siamo tornate alla vita, risorte nei nostri corpi migliori.

Il Dipo – Matteo De Giuli

Ero seduto sulla vasca senz’acqua della fontana e aspettavo Mansur. Con la coda dell’occhio notai qualcosa che si muoveva. Un cucciolo di varano. Le uova si stavano schiudendo con qualche giorno di anticipo. Le vie del villaggio si sarebbero popolate presto di decine di piccoli.

Qualcuno diceva che i varani fossero ormai un centinaio, stipati nel santuario. Nessuno poteva saperlo con certezza, persino al custode era vietato entrare nelle sale interne. I varani erano creature nobili e mostruose, e per questo li veneravamo. In loro riconoscevamo la presenza divina. Pregavamo perché vegliassero sui passi dei giusti, facessero scendere l’acqua dal cielo, donassero vita a noi esseri umani.

Alcuni varani superavano i due metri di lunghezza. Avevano il ventre gonfio e la lingua biforcuta. Le squame spinose erano ricoperte di macchie. Avevano artigli lunghi quanto un mignolo e denti che avrebbero potuto divorare chiunque. Quando si allontanavano dal santuario, però, si avventuravano silenziosi per le strade del villaggio senza creare scompiglio, si lasciavano accarezzare dai bambini. Al tramonto si arrampicavano sulle mura di cinta e fissavano la striscia immobile del deserto all’orizzonte.

I varani non erano gli unici animali che Dio ci aveva fatto il dono di poter conoscere. C’erano ancora molti insetti, dalle nostre parti, e le iguane non erano sparite del tutto. C’erano i serpenti, i crotali e le vipere, in abbondanza, ma erano animali detestabili, fatali, imprevedibili. I varani – sia resa grazia a Dio – si nutrivano di quelle bestie, di quelle velenose budella. Anche per questo li veneravamo.

Poi le cose iniziarono a cambiare. All’epoca vivevo alla fine di un vicolo cieco che partiva da Bab Al Bahr, la porta a sud del villaggio, la Porta del Mare, anche se per vedere la prima goccia d’acqua bisognava viaggiare per almeno sei giorni in quella direzione. Era una piccola casa accostata alle mura orientali che avevo ricevuto in eredità dai miei genitori. Una casa povera, con i soffitti bassi. Alle pareti avevo inchiodato dei tralicci di rami di palma per isolare dal caldo e dal freddo. Mansur era il mio più grande amico. Ci eravamo conosciuti da bambini. Viveva non troppo distante, ma in una casa più grande, con un piccolo cortile e un portico in legno che aveva costruito suo padre.

Le cose iniziarono a cambiare in quel giorno di primavera. Stavo aspettando Mansur, e come al solito era in ritardo. C’eravamo dati appuntamento davanti al santuario. Mansur in quel periodo si faceva chiamare “Cavallo”. Era per via di un vecchio racconto che aveva letto in biblioteca, un vecchio racconto popolare: ci sono un toro e un cavallo che vivono in una stalla. Un giorno, sbirciando tra le travi, vedono il padrone prepararsi a partire per una battaglia. Il cavallo si fa inquieto, ha paura di morire in combattimento. Il toro invece è tranquillo. “Non mi riguarda, non ho nulla da perdere, starò qui beato comunque vada a finire”. La mattina dopo il padrone entra nella stalla e sella il cavallo per la battaglia. Tutto è pronto per la partenza quando arriva la notizia: le parti in conflitto hanno trovato un accordo. La guerra è scongiurata. Il padrone e la sua famiglia si abbracciano, piangono di gioia. Per festeggiare decidono di banchettare. Liberano il cavallo dai fardelli e sgozzano il toro.

Avevamo trovato questa favola in una raccolta – c’erano decine di libri antichi, alla biblioteca del villaggio, e Mansur li aveva letti tutti. Quando qualche viaggiatore, o un commerciante di passaggio, ci regalava un libro, o lo dimenticava, Mansur era sempre il primo a leggerlo. Detestavo quel racconto, non aveva alcun senso, e poi nessuno di noi sapeva come fosse fatto un cavallo; ma Mansur decise di farsi chiamare così, come porta fortuna. Io la trovavo una richiesta intollerabile, e continuavo a chiamarlo Mansur.

Quando finalmente arrivò all’appuntamento, era ormai ora di pranzo. Ci dirigemmo veloci verso casa sua senza dire una parola. Poi, mentre mangiavamo, iniziammo a sparlare, come facevamo spesso, del farmacista e della moglie, che si tradivano a vicenda, e del custode del santuario, uno dei nostri bersagli preferiti: si diceva che non avesse mai baciato, mai, né una donna né un uomo, e che passasse troppo tempo con i varani, che fosse diventato troppo intimo con loro… Altre volte, durante altri pranzi e altre cene, eravamo riusciti a parlare male di praticamente tutto il vicinato, il che da noi, visto che il villaggio era già da tempo per lo più disabitato, voleva dire parlare male di venticinque o trenta persone al massimo, a seconda degli anni, esclusi gli anziani e i bambini piccoli. Mangiammo palle di semola, una ricetta tipica di Mansur, un’invenzione della madre di Mansur, con melanzane stufate in salsa piccante, e poi datteri e caffè.

Dopo pranzo, sdraiati per terra accanto ai piatti, ai resti di cibo, ai bicchieri mezzi vuoti, stavamo per concederci qualche ora di riposo – e Mansur forse già sonnecchiava da un po’, con gli occhi a mezz’asta –, quando sentii delle grida e poi passi veloci, qualche porta sbattuta e frasi eccitate e incomprensibili. Guardai Mansur, che si era ridestato e badava anche lui al tramestio della strada. Ci scambiammo uno sguardo rassegnato e usciti per strada seguimmo i rumori fino alla piazza principale.

C’era una decina di persone radunate attorno a qualcosa che non riuscivamo bene a vedere, erano in piedi, in cerchio, con lo sguardo basso a terra. Mansur si gettò su di loro con la rabbia di chi è stato disturbato per nulla. Poco dopo tornò verso di me con grande calma. Mansur, Cavallo, gli chiesi, cosa succede?

È un dipo, mi disse. Chi è un dipo, cosa è un dipo? Lì, in mezzo alla folla, c’è un dipo, un animale, un dipo, mi disse. Come fai a sapere che è un dipo? Sono sicuro, mi disse, l’hanno visto venire su dalla terra, l’hanno visto spuntare da un momento all’altro, da un buco che prima non c’era, come nel racconto. Deve essere un dipo. Stava citando la favola del dipo e del serpente, veniva dalla solita raccolta: c’è un serpente che vuole divorare un dipo. Il dipo scappa, si scava una tana nella sabbia e ci si infila. Il serpente si piazza davanti all’imboccatura della tana, aspetta che il dipo esca dì per mangiarselo, ma il dipo scava, scava e scava ancora, e alla fine spunta dall’altra parte, alle spalle del serpente. “Da dove sbuchi? Non ti ho visto uscire”, fa il serpente. “Dio ti ha dato forse un grande stomaco”, fa il dipo, “ma non ti ha dato un grande cervello”.

Cercai il dipo con lo sguardo, tra le gambe degli altri e la polvere. Il suo corpo era poco più grande di uno pugno. Aveva due esilii gambette che disegnavano una specie di doppio 7 rovesciato e una coda lunga che terminava con un batuffolo bianco e nero. Le orecchie erano enormi, grandi quanto orecchie umane, sembravano poggiate per caso sul suo cranio minuto. Gli occhi erano vispi e accesi, e li muoveva freneticamente, a destra e a sinistra, mentre saltava tra la gente che lo aveva circondato.

È un dipo, mi disse Mansur. Sì, è un dipo, dissi anch’io, ma non lo ascoltavo più, cercavo solo di capire dove fosse finito. Il farmacista si staccò dal gruppo per avvicinarsi a noi. Allora, è un cavallo? Ci disse ridendo, forse sperando di indispettire Mansur. No, disse Mansur serio, e all’inizio non aggiunse altro. È un dipo, disse poi. Un dip-lo? disse farmacista. No, un dip-o, disse Mansur.

Da quel momento, tutti volevano vedere il dipo. Tutti volevano passare un po’ di tempo da soli con lui, giocarci, accarezzarlo, magari imboccarlo. Come prima cosa decidemmo di chiuderlo in una gabbietta, perché non scappasse. Poi ci sforzammo di capire cosa fargli mangiare. Ci furono lunghissime discussioni, al villaggio. Bacche non se ne parlava, le lasciava dov’erano, senza annusarle. Provammo con i datteri, e niente, e poi semi, pane, frutta secca… Riuscimmo finalmente a capire che mangiava gli insetti, anche se non sembrava andarne ghiotto, forse si abituò soltanto. A ogni modo iniziammo a dargli coleotteri e scorpioni, di quelli già arrostiti, che usavamo per le insalate.

Arrivammo a stabilire, di giorno, dei turni di visita al dipo. La gabbia l’avevamo sistemata sotto un porticato, nel caravanserraglio abbandonato. L’idea fu del farmacista, che era l’unico a usare ancora quel posto come deposito. Era un edificio ombreggiato e tranquillo, pulito, dove speravamo che il dipo potesse stare bene. La notte il portone veniva chiuso dal farmacista, che aveva le chiavi. Si prese lui l’incarico di aprire e chiudere, mattina e sera, e spesso all’alba trovava una piccola fila di persone in attesa. Le nostre vite iniziarono a girare attorno al dipo. La mia, quantomeno, presto non conteneva nient’altro. Andavo dal dipo quando era il mio turno di visita e poi tornavo a casa, a pensare al dipo.

Poco a poco smisi anche di frequentare Mansur. Lui continuò a invitarmi a pranzo e a cena, e un paio di volte mi invitò anche Giuha, il suo vicino di casa, con cui però già da tempo avevo tagliato i rapporti, dopo un litigio per questioni di gioco. Riuscii a declinare ogni loro invito, comunque, in quei giorni e nelle settimane a venire. Non volevo vederli perché sapevo che la discussione sarebbe scivolata rapidamente sul dipo, com’era ovvio, e io invece non volevo ascoltare quello che avrebbero potuto dirmi. Non volevo permettere ai loro racconti di mescolarsi ai miei, non mi interessavano le loro opinioni, non volevo sapere delle ore che passavano, prima e dopo di me, da soli con il dipo. Non volevo insomma confrontarmi con la realtà, con il fatto che pure loro di sentimenti ne dovevano avere, e forti come i miei, per quella creatura fantastica, che era adorata da tutti nel villaggio, ignorata forse solo dai varani, che non sembravano essersi accorti di nulla, continuavano a guardare l’orizzonte con il loro sguardo ebete.

Mi trasferii in un altro appartamento, poco più piccolo del mio. Era un posto che avevo già adocchiato da un po’ e che era disabitato ormai da qualche anno, da quando la vecchia proprietaria era morta di polmonite. Forse era per scaramanzia che nessuno aveva trovato la voglia o il coraggio di prendersi quella casa, ma io decisi di portare le mie cose lì, per avvicinarmi al dipo. Il caravanserraglio distava giusto una manciata di secondi a piedi.

Iniziai a fare un sogno ricorrente. Per strada intravedevo una ragazza che conoscevo. Non era una ragazza in particolare, direi piuttosto un misto di due o tre ragazze che la mia mente ripescava tra quelle che negli anni erano passate per il villaggio. Nel sogno la raggiungevo, lei si voltava, mi accorgevo che i suoi occhi erano quelli del dipo. In quel momento tutto si faceva iridescente, pacifico, sentivo il peso del mondo che si sollevava, era come se non rimanesse altro che luce, o dolcezza. La mattina mi alzavo e andavo a visitare il dipo, e quando ero lì cercavo di incrociare i suoi occhi. Il suo sguardo mi sembrava ormai sempre più spento, col passare dei giorni, sempre più stanco e impaurito in quella gabbia in cui ormai non abbandonava mai l’anglo più distante, ma io cercavo lo stesso i suoi occhi e quando li incrociavo rivivevo, guardandoli, almeno un piccolo frammento di quell’estasi dorata che provavo nel sogno.

Un giorno, finito il mio turno di visita al caravanserraglio, incontrai Mansur per strada. Riuscii a seminarlo senza che lui se ne accorgesse, o almeno così sperai. Un’altra volta lo incontrai che stava insieme a Giuha, parlottavano camminando. Capii che erano già troppo vicini perché potessi darmi alla fuga e decisi di non abbassare lo sguardo. Mi preparai a salutarli, anche se non ne avevo la minima voglia, ma mi passarono accanto fingendo di non vedermi. Parlavano del dipo. Lasciai che mi superassero e iniziai a seguirli a qualche passo di distanza. Giuha disse qualcosa sul sorriso del dipo. Il suo sorriso, i suoi denti candidi. Capii che era impazzito. Come può sorridere un dipo? Mansur invece annuiva. Pensai a quanti stupidi discorsi di quel tipo mi ero risparmiato decidendo di non vederli, in quelle settimane, e mi sentii improvvisamente sollevato. Continuai a seguirli per un po’, poi chiusi gli occhi per un attimo, per tornare a pensare al dipo, alla sua immagine che conservavo dietro le palpebre. Non sorrideva, o forse sorrideva, ma non con la bocca: lo faceva dal fondo del suo spirito, con il cristallo del suo sguardo. Tornai a casa, e capii che con Mansur non ci saremmo più parlati.

Poi una notte feci un sogno nuovo. Era un incubo orribile, opprimente, di cui ho solo dei ricordi vaghi, al di fuori di un particolare: nuotavo a fatica in una melma densa. Mi svegliai, e tendendo l’orecchio sentii dei rumori per strada: di nuovo gente che urlava. Non ci fu bisogno di alzarmi questa volta, sapevo benissimo cosa era successo. Il dipo non c’era più.

Dei giorni che seguirono non ricordo nulla, ma ho imparato a ripetere quello che accadde, come in un resoconto, un bollettino di guerra. Il dipo non venne più trovato. Si cercò ovunque senza successo, venne ispezionata ogni abitazione, anche quelle vuote da tempo. Nessuno si fidava più, in ogni momento ti poteva entrare in casa qualcuno per frugare tra i cassetti, i bauli, gli armadi. Venne nominata una commissione di notabili del villaggio per la gestione dell’emergenza. Si sciolse dopo poco per dissidi. Iniziò a circolare la voce che fosse colpa del farmacista, che fosse stato lui a uccidere il dipo e usare il suo sangue per qualche intruglio medico. Le voci durarono per settimane, finché non venne ucciso, il farmacista, assieme alla moglie e alle figlie, e la sua casa data alle fiamme.

Nel giro di poco iniziarono nuove voci, la più ricorrente dava la colpa ai varani. Se l’erano mangiato. Nessuno badava ormai più ai varani, li avevamo considerati così poco, negli ultimi mesi, che ci eravamo dimenticati anche di accusarli della scomparsa del dipo. Eppure era così evidente: erano stati i varani. Li sgozzammo tutti in un solo pomeriggio, e non ci fu una sola persona che fece notare che non poteva essere stato un varano a rompere la gabbia del dipo, scardinarla con quella forza e quella precisione, nessuno, neanche io, ebbe il coraggio di dire che quella era stata opera di un essere umano.

Il custode l’avevamo già ucciso. Aveva accolto la folla senza sorpresa, con uno sguardo triste, o forse solo uno sguardo rassegnato, aveva abbassato la testa prima di venire sommerso dai colpi dei bastoni. Sgozzammo i varani e ammassammo i loro cadaveri all’entrata del santuario, accanto a quello del custode. Qualcuno di noi, i più grossi e muscolosi, provò a buttare giù le mura e le colonne del tempio, ma era un edificio antico, con fondamenta profonde, le lastre massicce dei muri coprivano blocchi di cemento armato, e così non venne giù nulla se non qualche fregio e un pezzo di arcata.

Mi ricordo la puzza, il fetore di cadavere, che per tutta la notte mi raschiò la gola e che la mattina aumentò con le prime luci dell’alba. Verso mezzogiorno si alzò un po’ di vento e sentii nell’aria una vibrazione, la tensione elettrica inconfondibile che di solito annuncia una tempesta di sabbia. Succede così: una cappa di calore denso inizia a sfiancare i muscoli delle gambe e appesantire i polmoni, poi l’aria viene spazzata via da un vento violento, ma caldo anche quello, e i turbini di sabbia sempre più alti iniziano a oscurare il sole.

A casa, mi preparai alla tempesta come potevo, cercai di coprire le fessure delle porte con stuoie di juta, appoggiai il materasso alla finestra più grande e lo fissai lì spingendoci contro una vecchia credenza. La tempesta iniziò a ululare. Nella penombra mi sedetti in un angolo e poggiai la testa al muro. Una fitta di agitazione iniziava a prendermi lo stomaco, appena percettibile eppure già sfiancante. Seguii con lo sguardo le minuscole crepe che dal soffitto scendevano giù per il muro mentre la polvere riempiva la stanza. Sentii sbattere porte e finestre e sentii i rumori secchi di qualcosa che si frantumava, per strada, forse le palme, i rami spezzati delle palme.

Nel frastuono, la sabbia entrava in casa in piccoli lampi densi di luce e la polvere continuava ad accumularsi dappertutto, negli angoli, sui pochi oggetti della cucina, sotto le unghie delle mani, sulla punta della lingua. Pensai a Mansur, mi venne voglia di gridare il suo nome, ma pensai anche a Giuha, al farmacista e alla moglie e cercai di ricordare lo sguardo dei varani, Dio li abbia in gloria. Mi preoccupai, stupidamente, dei libri della nostra biblioteca che si stavano riempendo di granelli e che forse già da un pezzo erano stati spazzati via chissà dove. La tempesta continuò a soffiare, sbatteva furibonda contro il villaggio, si insinuava tra le fessure delle finestre. Chiuso in casa, madido di sudore, con gli occhi secchi per la polvere e la mente intorpidita, invaso dalla sensazione opprimente di non avere più speranza, ricordo però di aver pensato che prima o poi sarebbe finta. Prima o poi la sabbia si sarebbe placata. Ma avevo torto, non c’è riparo dalla tempesta. Da quel giorno il vento continua a sbattere senza sosta. Ancora oggi fa oscillare le mura delle case, le agita nella lenta danza macabra di cui siamo prigionieri.

La nuova Arte della Guerra – Laura Pugno

Ultima nota e frammenti

“Quella che segue, e che è riportata qui, è l’ultima trascrizione attendibile, anche se molto incompleta, del testo che si è cominciato a conoscere volgarmente come nuova Arte della Guerra, in analogia col manoscritto umano di Sun Tzu riportato sul bambù, nel II secolo a.c. prima della Città foresta mondo, e ritrovato nel 1972 prima della Città foresta mondo.

La parola testo è inadeguata, ma mentre scrivo, mentre si levano gli incendi, non ne ho altre. Negli ultimi giorni i roghi sono diventati continui, come se la natura stessa andasse a fuoco.

Non c’è tempo e il fuoco è già molto vicino. Qualcuno forse troverà queste parole, forse capirà cosa è accaduto.

“Tutto è già andato a fuoco, queste parole sono già state trascritte”.

Non c’è tempo–“

Qui la scrittura si interrompe e l’originale è macchiato di sangue, bruciato dal fuoco. Ricomincia con una calligrafia diversa e una forma di scrittura più antica. Nel segno c’è qualcosa di incerto, che cambia continuamente. Chi l’ha scritto sembra disabituato alla scrittura a mano. Il Mutamento era già in corso, ma ancora non se ne comprendeva del tutto la portata.

Per quanto si tenda a considerarlo come un tutto unico, è probabile che il testo noto come Arte della Guerra sia stato composto nel corso di anni, se non di intere generazioni. Forse si trattava di un gesto, di un processo rituale il cui significato non ci è chiaro, e potrebbe anche essere impossibile da ricostruire, perduto per sempre. Composizione come compost, farsi seme e terra, germogliare nella mente. Possiamo immaginare che fosse questa l’intenzione? Forse il testo veniva letto in comune, in occasione di incontri annuali, o al mutare delle stagioni, solstizio ed equinozio, recitato in comune, riunificato nelle sue parti fatte di corpi, umani e non umani. È solo un’ipotesi, ma forse non lontana da una verità.

Inizia così:

“Il testo che segue è stato ritrovato scritto su foglie, su brandelli di corteccia e in parte su corpi di donne e uomini, su foglie e corteccia d’alberi, mortali che poi sono morti e si sono propagati come semi, come radici, come compost.

Che il testo fosse scritto non è forse la parola adatta.

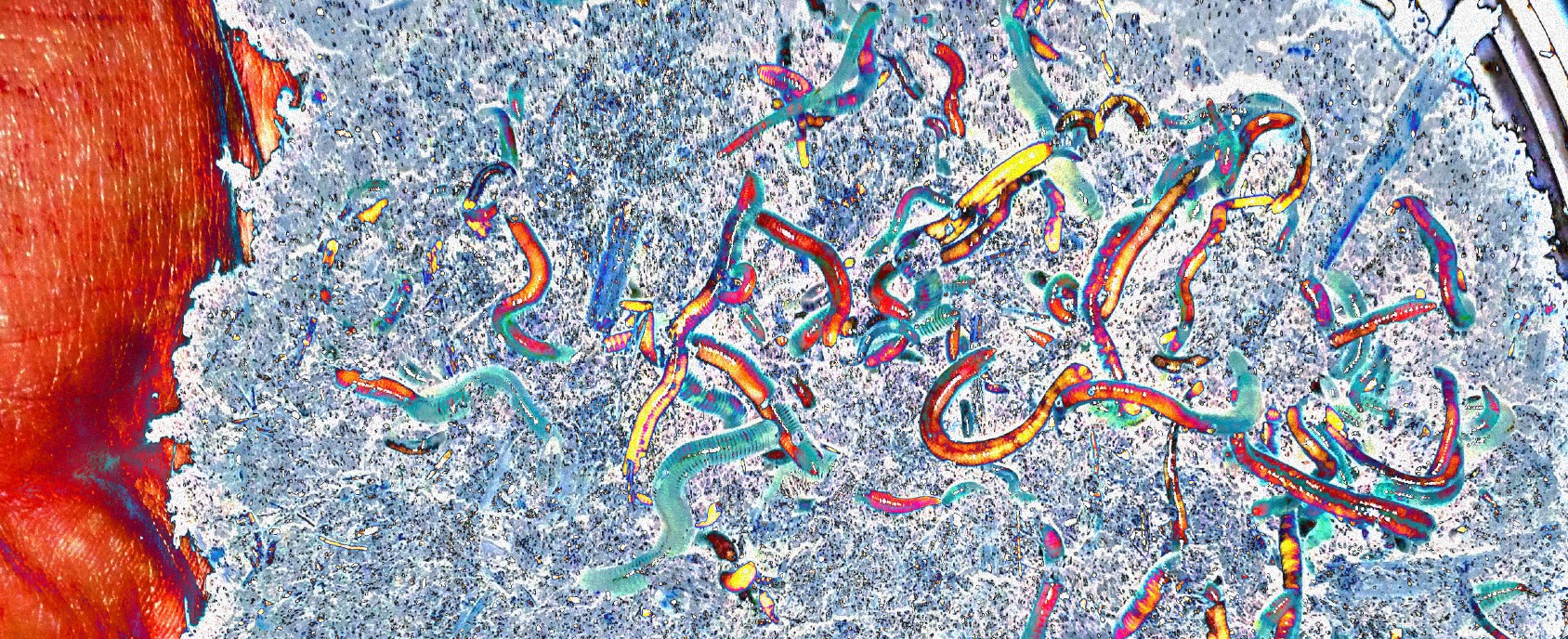

Le parole, in lingue umane e in quelle che allora si cominciavano appena a riconoscere, balbettando, come lingue vegetali, non umane, fitogrammi, sembravano a volte incise, a volte marchiate a fuoco, altre volte ancora sgorgate spontaneamente come resina. Inchiostro, sangue, terra, linfa. Materie chiare e scure.

Sull’origine di quelle parole, le donne e gli uomini che ne erano portatori – quando è stato possibile raccogliere la loro testimonianza – hanno raccontato nel tempo storie diverse.

A volte avevano tracciato da soli le parole portate su di sé, di propria scelta, sul proprio corpo, come spinti da un impulso insopprimibile. Altre volte era stato qualcuno di fiducia a tatuare loro addosso i segni o gli ideogrammi, in lingue spesso sconosciute, invitandoli a prendersene cura, a custodirle sulla pelle. Ancora per altri si era trattato di una imposizione, di un atto violento: erano stati sequestrati e costretti a diventare il messaggio, non erano più riusciti a toglierselo di dosso e dalla mente, e ancora lo vivevano con dolore e vergogna. Infine, per altri ancora, il testo era apparso sul corpo, come rugiada su steli e su dita al mattino, o come resina che stilla da uno spacco nel tronco, insieme a una sensazione di gioia, di gioia profondissima, senza nessuno sforzo.