House a Roma 1987-1989

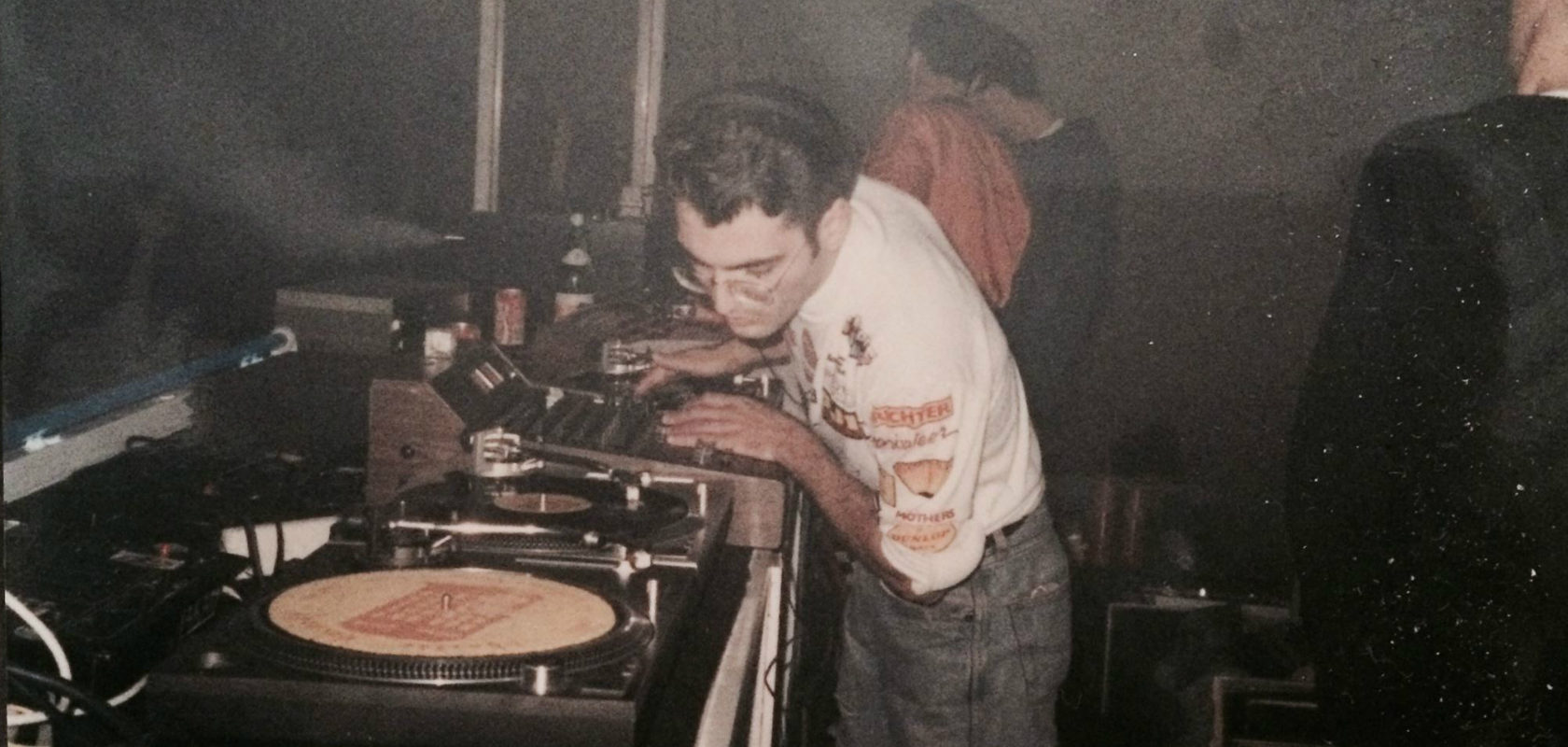

Parliamo di anni Ottanta e di una città come Roma. Di club house, serate acid e delle prime pasticche di ecstasy. Di borotalco gettato sul dancefloor e dischi che si potevano comprare solo a Chicago. Una serie infinita di piccole storie parallele, che in quegli anni hanno fatto da ponte tra il mitico Paradise Garage di New York e uno sgraziato e anonimo club nel cuore del quartiere romano di Prati. Post-punk e yuppies, darkettoni e cultori del fashion, fichetti e tossici, tutti negli stessi posti e nello stesso momento. Abbiamo incontrato un po’ di persone che quegli anni e quei luoghi li hanno vissuti in prima persona, concentrandoci sul fenomeno Devotion grazie ai ricordi e alle parole di Alessandro Gilardini, Carola Spadoni e Norberto Ruggeri; sulla storia de I Ragazzi Terribili, grazie a Marco Moreggia; e infine sulla scena immediatamente precedente a questi fatti, con Sergio Zambon. Insomma, con queste conversazioni abbiamo provato a fare un po’ di luce su una storia recente, ma in parte già dimenticata: quella della prima vera stagione club romana.

Dal diario scolastico 1987/1988 di Carola Spadoni

Conversazione con Alessandro Gilardini

Verso la metà degli anni Ottanta, Alessandro Gilardini ha fondato l’associazione culturale Devotion insieme a Carola Spadoni, Giovanna Cellini, Marco Militello, Paolo Di Nola e Massimiliano Carocci. Oggi Alessandro è giornalista.

Potremmo dire che tutto è cominciato con una cassetta – che avevi fatto al ritorno da New York – con «Devotion» dei Ten City che si ripeteva per novanta minuti in diverse versioni…

Si, effettivamente tutto è nato a New York, dove ci siamo ritrovati io, Carola Spadoni e Marco Militello. Fu una specie di coincidenza, ci trovammo nel posto giusto al momento giusto. A Chicago e a New York c’erano alcune situazioni che stavano dando il via a quella che, di lì in poi, si chiamerà house music. A Chicago c’era Frankie Knuckles e a New York Larry Levan, che suonava al Paradise Garage, e David Mancuso, al Loft. Ovviamente all’inizio non si parlava ancora di house, non c’era il reparto house nei negozi. Era di fatto una modalità con cui si cominciava a mandare la musica, evidenziando determinate sonorità, determinati effetti.

E voi?

Noi eravamo lì in quel momento, ma venivamo da Roma, dove frequentavamo culture musicali e gruppi di persone non necessariamente omogenei. Però ci conoscevamo perché i posti dove ci si ritrovava erano pochi e sempre gli stessi. C’era l’angolo del dark, del rocker, di quello che si sentiva il soul, ma stavamo tutti nello stesso locale. Nello specifico, comunque, Marco Militello veniva da Radio Città Futura e da Rai Stereo Notte, era specializzato in musica nera, soul, blues, rhythm’n’blues, disco. L’altra mente musicale era Paolo Di Nola, che si era aggiunto al gruppo dopo il nostro ritorno in Italia. Paolo è sempre stato un avanguardista musicale, molto attento alle novità soprattutto nell’elettronica. Insomma, piano piano siamo entrati in un discorso che ci portava a dire: che stiamo a fare qui? Perché non ci troviamo un posto dove sentire la musica che ci piace?

Che età avevate?

Io sono del ’60. Gli altri erano un po’ più giovani, tipo Carola Spadoni che ai tempi andava ancora al liceo. Comunque stiamo parlando della metà degli anni Ottanta, quindi io avevo fra i 23 e i 27 anni.

Tornando a New York, c’era un motivo per cui eravate lì nello stesso momento?

Io e Marco studiavamo regia cinematografica, Carola non so che diavolo ci facesse…

Poi siete tornati a Roma…

Sì, però ci eravamo abituati troppo bene: ogni sabato al Paradise Garage. Quindi abbiamo cominciato a contagiare gli amici con la musica che ci eravamo portati dietro. Facevamo girare alcune cassette e la gente ci diceva: cazzo, ma dove possiamo trovare questa musica?! Così ci siamo convinti della necessità di creare una situazione.

Cosa c’era a Roma in quel periodo?

C’erano varie situazioni ma non esisteva l’house music. Si veniva dalle ceneri dei primi locali punk e dai primi club come il Uonna, il Black Out. Per capirci, era il periodo di Joy Division, Echo and The Bunnymen, Bauhaus, il new romantic e tutte le varie frange a cui noi non abbiamo mai aderito completamente. Era una fase abbastanza stanca qui a Roma, in un momento di grosso declino generale, di black out musicale. Ah, c’era il Bandiera Gialla che era prettamente gay, molto divertente, esasperatamente british.

Ma era una situazione che riguardava solo Roma?

No, non credo, era una cosa quasi europea. Non c’era molto in giro, neanche a Londra, dove andavo spesso. Mancavano di fatto idee nuove, c’era l’esplosione della cultura gay. Sergio Zambon per esempio era fantastico. Organizzava – e ballava – in un locale ai Parioli. Aveva creato, insieme a degli amici, un piccolo angoletto di Londra qui a Roma.

Tornando al Devotion, eravamo rimasti alle cassette che facevate girare tra gli amici..

Sì, stavo dicendo che inizialmente i musicisti erano Marco e Paolo. Io ho contribuito sin dall’inizio a unire diversi gruppi e a dare il via alla situazione. Abbiamo cominciato con il passaparola e abbiamo trovato un posticino dietro piazzale Clodio chiamato Life 85. Cercavamo un posto piccolo e non sfruttato. Il proprietario, che si chiamava Rino, era sostanzialmente alla canna del gas, il locale era frequentato da coppie equivoche e da qualche gigolò passatello d’età. Alla fine gli abbiamo proposto la cosa, dicendogli che sarebbero venute un sacco di persone. Secondo me lì per lì non ha capito niente, ma ci ha detto di sì perché non gli sarebbe mai capitata un’altra chance nella vita.

Il locale l’avete lasciato cosi com’era?

All’inizio non abbiamo potuto fare più di tanto. Il locale era abbastanza scuro, molto anni Settanta. Noi eravamo fissati con l idea di rifare il Garage e quindi levammo tutte le sedie, tutti i tavoli, lasciando solo una fila di divanetti attaccati alle pareti intorno alla pista. Abbiamo tolto le luci colorate lasciando un solo faro bianco. Il tipo, chiaramente, pensava fossimo matti. Invece, grazie al battage delle cassette distribuite in giro, già la prima sera venne moltissima gente.

I dischi dove li prendevate?

O io o Marco, una volta al mese, andavamo a New York a comprarli, finanziandoci il viaggio con i soldi delle serate.

Quanto costava entrare al Devotion?

All’inizio costava cinquemila lire e da bere era gratis, servivamo solo succhi di frutta e acqua. Tutta la prima fase di Devotion è stata analcolica. A un certo punto ci siamo chiesti se volevamo cominciare a guadagnarci, perché ci siamo resi conto che potevamo farlo. Abbiamo detto no. D altra parte facevamo tutti qualcos’altro nella vita.

Come era pensata la serata?

Il modello era indiscutibilmente il Paradise Garage. La serata iniziava a mezzanotte e finiva quando c’era il sole.

Allora parlaci un po’ del Garage…

L’hanno chiuso poco dopo che ce ne siamo andati da New York, perché una società dei telefoni aveva vinto l’asta d’affitto per quello stabile. Stava a Tribeca, un posto meraviglioso, enorme, era tutta pista, c’era solo un terrazzone dove facevano il tè alla mattina. Era frequentato prevalentemente da neri e da un gruppo di artisti – tipo Keith Haring e Madonna… È il posto dove Grace Jones si mise nella gabbia vestita da pantera. C’è gente che ancora ne parla con le lacrime agli occhi, persone che ora avranno anche sessant’anni. Ricordo che c’era lo spazio per i portatori di handicap, con gente che ballava in carrozzella e anche uno spazio per portare i bambini. Ho visto cose difficili da riproporre… però ai tempi ci dicemmo: perché non provare anche noi?

Torniamo quindi alla vostra serata…

Sì, dunque, la prima sera è venuta molta gente. Non tutti erano preparati alla musica, ma già alla terza sera stavano a ballare come matti. Eravamo riusciti anche a riunire le varie e diverse componenti della notte romana: dopo tre serate nessuno aveva più stivali, anfibi, Doctor Martens… Avevano tutti le scarpe da ginnastica perché con quelle si ballava da paura. E visto che le sneakers ai tempi non esistevano in Italia, portavamo pacchi di scarpe da oltreoceano per amici e conoscenti. Pensate che per ballare meglio buttavamo il borotalco sulla pista, come avevamo visto fare al Garage. Sempre dal Garage abbiamo preso a prestito l’idea del tesseramento, potevi entrare solo se eri membro. Per distribuire la tessera facevamo Radio Devotion, in un baretto a via delle Botteghe Oscure, il Caffè Magnani, un ex bar gay. Io facevo lo scemo con i dischi, anche se non sapevo ancora mixare. Me la cavavo con una ragazza americana di colore che raccontava storie al microfono. Gli altri intanto si occupavano del tesseramento.

Poi dopo il Life 85 vi siete spostati…

Sì, all’Euritmia, al parco del turismo dell’Eur. In realtà si trattava di una specie di palla, una tensostruttura in mezzo al parco. Non c’era nulla, ci dovevamo portare tutto: impianto, luce, bar… E quindi ogni sabato veniva un service che montava – e poi smontava – tutto.

Ci parli un po’ della musica?

La situazione era che Marco Militello veniva dal soul, dalla melodia, dalla radice della musica nera, per capirci, ancora oggi si sente Marvin Gaye, il Philly Sound e l’afrobeat. Paolo (Di Nola) veniva invece dall’elettronica tedesca e ha poi seguito la deviazione dell’house più acida-elettronica. Io mi ero ritagliato uno spazio, iniziando a suonare a fine serata. All’alba andavo su in console, tutto tranquillo perché ormai a quell’ora l’atmosfera era rilassatissima, e mandavo i classici del soul e della disco. Facevo ballare alle persone quello che si ballava 15 anni prima. La nostra era una disco particolare, di nicchia, molto ricercata, con beat di percussioni tribali, con un sapore quasi psyco dub.

La house che cominciavate a proporre voi era quindi anche cantata…

Assolutamente. Era proprio la house cantata, classica, il beat era molto più lento di quella di adesso. Il fatto è che l’estate successiva alle prime stagioni di Devotion ci fu la famosa Summer of Love di Ibiza. In pratica Londra aveva colonizzato l’isola spagnola e gli organizzatori cominciarono a proporre principalmente acid. Lo smile, l’acido, la pillola, tutta questa roba è nata con Ibiza. Noi non c’entravamo niente, eravamo di radice americana, R&B, soul, se vuoi anche jazz.

C’erano altri aspetti che secondo te hanno determinato il successo di Devotion?

Sì, dovete sapere che al Garage avevano un impianto incredibile. Per anni hanno vinto il premio come club con il miglior impianto audio. Di conseguenza noi siamo stati forse fra i primi qui in Italia ad avere molta cura per l aspetto acustico. Incontrammo delle difficoltà enormi perché nessuno era preparato. La musica di fatto era la canzone, non il modo in cui la ascoltavi. Magari contava la cornice, il locale, la ragazze che c’erano. Ma questo era tipicamente italiano. Al Garage non si andava in discoteca a rimorchiare: si andava in discoteca per ballare. C’erano gli spogliatoi, la gente arrivava vestita normale, con una borsa, e si cambiava come fosse in palestra. Poi mentre ballavano tiravano fuori qualche manciata di borotalco e la tiravano per terra, su piste rigorosamente in legno.

L’ecstasy era quasi un Gatorade, un integratore. Questo non toglie che le persone stavano tutti con gli occhi su per aria in stile vogliamoci bene, amiamoci tanto…

A proposito di balli scatenati, apriamo la questione delle droghe…

Questione decisamente importante. Al Garage in quel momento c’ era il primo e pieno sviluppo dell’ecstasy, che credo non abbia niente a che vedere con la droga che si trova oggi nelle discoteche. Oltretutto all’epoca c’era una certa scientificità nel prenderla. Per farvi capire lo spirito, non veniva mai mischiata con l’alcol e nel corso della serata venivano distribuiti frutta, sedano, carote e succhi di frutta. L’ecstasy era quasi un Gatorade, un integratore. Questo non toglie che le persone stavano tutti con gli occhi su per aria in stile vogliamoci bene, amiamoci tanto…. Però non era né per sfasciarsi, né per avere uno stimolo erotico-sessuale. Forse non ho mai visto due che pomiciassero. Tutto era centrato sulla musica e in questo posso dire che si distingueva molto dalla cultura acida, post-Ibiza che si è sviluppata poi a Roma.

Quella che tu chiami “cultura post-Ibiza” vi ha creato problemi?

Sì, ne abbiamo sofferto. Dopo il primo anno abbiamo subito il riflusso della Summer of Love. Sono arrivati i vandali, gli unni, gente impasticcata che arrivava con le casse di birra a fare casino solo perché dentro c’erano ragazze carine. Alcune di queste ragazzette erano in canottiera e shorts e finché c’eravamo noi buttavamo uno sguardo e finiva lì, ma mettete al posto nostro gli Irriducibili della Lazio…

Tornando a oggi, hai mai più visto o ti è sembrato di notare qualche serata che ti ricorda Devotion?

No, però onestamente devo dire che da allora non ho più frequentato molto i locali. Forse anche perché non mi piaceva lo spirito con cui venivano fatte le cose. Ma la situazione credo sia molto diversa. Probabilmente l’unico che ha continuato a fare cose con uno spirito affine al nostro è Marco Moreggia. Magari rispetto a noi è stato più modaiolo, ossia più legato all’ambiente della moda, ma ha fatto cose molto carine e divertenti alle quali a volte partecipavamo io e Marco Militello. Comunque il vero peccato è che Marco Militello non sta più a Roma, perché ancora oggi, se si mettesse ai piatti, darebbe una lezione a tutti, questo lo scrivo e sottoscrivo.

Forse è proprio lo spirito di allora che oggi non funziona più…

Forse sì. Nessuno è riuscito a riproporlo. Neanche a New York, fatta eccezione per David Mancuso del Loft, che adesso fa delle feste di pomeriggio una tantum in locali vari dove – e questa è un’idea geniale che se oggi avessi un club adotterei – non si mixano i dischi, ma si mette un disco dopo l’altro con belle pause in mezzo. È una cosa che in parte già faceva Larry Levan, che era capace di mandare lo stesso disco sei volte, remixandolo live, portandosi in console gente che ci cantava sopra, eccetera. A un certo punto spegneva tutto e proprio quando pensavi che tutto si stava per fermare, che la serata era finita… manco per il cazzo: quelli in pista cominciavano a cantare – e lì sotto c’erano le migliori voci nere di New York. Dal silenzio si alzavano dei cori gospel incredibili cadenzati dall’applauso ritmico delle mani di tutta la pista…

Dal diario scolastico 1987/1988 di Carola Spadoni

Conversazione tra Carola Spadoni e Norberto Ruggeri

Carola è stata una delle fondatrici di Devotion, oggi è filmmaker e artista. Norberto è direttore della galleria Studio S.A.L.E.S. di Norberto Ruggeri ed era un frequentatore, nonché amico, del gruppo di Devotion.

Carola: Probabilmente Devotion è stato il primo afterhour di house music in Italia. La scintilla è stata una serata a Villa Borghese con l’autoradio accesa e l’house music appena portata da New York, a palla. Eravamo io, che avevo solo 18 anni, Marco Militello e Alessandro Gilardini, che ne avevano fra i 25 e i 27. Il movente era l’estate appena passata a New York, la prima volta per tutti noi. Lì scoprimmo posti mitici come il Paradise Garage. Stiamo parlando del 1987…

Norberto: Mi ricordo del Garage… Era citato in moltissime canzoni.

Carola: Un tempio! Era frequentato anche da gente famosa, mi ricordo per esempio di Grace Jones e Madonna. Il dj era Larry Levan. Assolutamente mitico. La prima volta rimasi senza parole, appollaiata accanto alle casse a godermi il dancefloor, dopo un po’ mi ritrovai in pista. Al ritorno in Italia Alessandro e Marco, che già lavorava come dj a Rai Stereo Notte insieme a Boccitto e Piccinini, si riportarono indietro parecchi dischi. Mi ricordo ancora il viaggio di ritorno mio e di Ale. Appena usciti dal garage prendemmo le valigie e via in taxi verso il JFK. Salimmo in aereo ancora su di giri e per l’intero tragitto di sette ore ci sentimmo, dallo stesso walkman, sempre la stessa cassetta: «Devotion» dei Ten City, in tutti i suoi remix. Scendemmo dall’aereo in lacrime: non ci potevamo credere! Dio, no! Dove eravamo?! Insomma, da lì è nato Devotion, dalla necessità di avere un posto dove ascoltare un certo tipo di musica che a Roma non c’era. Si unirono a noi anche Giovanna Cellini, Paolo Di Nola, altro dj, e poi Max Carocci (quando io partii per New York). Così andammo in giro a cercare un locale per fare qualche festa e trovammo un posto assurdo che forse oggi sarebbe pure fico.

Norberto: Il Life! me lo ricordo… Era veramente scrauso. Stile lounge, super Settanta, un bugigattolo orrendo in zona Trionfale, tenuto da un tipo altrettanto assurdo, con il riporto e la fidanzata rumena. Era un piano bar, ma poteva essere pure un posto mediamente da prostituzione.

Carola: Facemmo due-tre feste e venne così tanta gente che decidemmo di cominciare delle serate settimanali. L’idea era di fare una serata con il biglietto accessibile, cinquemila lire. Però dovevi avere la tessera, che ovviamente davamo solo a chi ci pareva. Io ero la cattiva della porta, facevo la selezione: tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu mai! In fondo il discorso era di tenere fuori i coatti troppo molesti, pariolini solo guardoni e le teste di cazzo varie, tutto il resto dentro.

Norberto: Mi ricordo, eri terribile. Cominciai a frequentare Devotion alla fine della prima stagione. Prima di allora ero a Londra. Appena tornato un mio amico mi disse: c’è un locale fichissimo, tu che critichi Roma devi venire! Ovviamente pensai: figurati, sarà la solita roba!… Mi aspettavo cose tipo l’Open Gate di via Veneto. Comunque una sera, invece di stare a casa a guardare la televisione, decido di andare e finalmente dentro di me penso: ho trovato! Mi ricordo che c’era anche Marco Moreggia che faceva una serata a inizio settimana, mi pare all’Easy Going, un posto molto trash. Se non sbaglio faceva parte di questo gruppo che organizzava…

Carola: I Ragazzi Terribili! Cominciarono facendo delle feste in capannoni assurdi che non so dove trovavano.

Norberto: Comunque, oltre a loro, prima di Devotion, sempre negli anni Ottanta c’erano stati anche il Bandiera Gialla, il Piper la domenica, il Uonna e il Black Out. Tutti posti in cui ci si mischiava tra punk, new wave, new romantics, tardo psychedelici e altro. Mentre il Bandiera Gialla era solo per iper-trendy sparati che, se avevi una spilla fuori posto, eri fuori. Si parla di metà anni Ottanta. Molti dei maschi andavano in giro con kilt, chiodo e anfibi, quasi tutti con i capelli blicciati bianchi corti, che comunque avevamo in molti. Quando uscivamo ci vestivamo e truccavamo insieme… Per questo sono diventato pelato! A furia di blicciarmi con le tinture da supermercato… Ci si incontrava a casa di qualcuno, ci si vestiva tutti insieme, non c’era il problema di distinguere il maschile e il femminile. Si parlava molto di come ci vestivamo e di come si vestivano gli altri. Mi ricordo per esempio che al Bandiera Gialla eravamo divisi in vari gruppi, con stili differenti, e il passatempo principale quando non si era persi in pista era fare commenti sul modo di vestire degli altri… Un covo di iene anglofile.

Carola: Comunque in quel periodo una componente fondamentale della vita era la musica.

Norberto: Forse perché negli anni Ottanta la musica ha segnato il costume fin dall’inizio. Io, per esempio, ho avuto diversi cambiamenti di stile relazionati alla musica.

Carola: La maniera in cui ci si vestiva era abbastanza importante, non come oggi. Era una parte integrante del tuo modo di essere, di rappresentarti all interno della società.

Norberto: Era molto più dirompente, non era solo questione di quello che ti piaceva, aveva anche un significato sociale. Tutto questo creava un senso di comunità, di condivisione, ci sentivamo di appartenere ad una minoranza…

Carola: Eravamo coscienti in qualche modo di essere all avanguardia, perlomeno rispetto al panorama italiano. Ma ci voleva pochissimo, c’era molto provincialismo e perbenismo…

Norberto: Uscivamo dal periodo degli anni di piombo. Me lo ricordo bene perché ero più grande di te. C’era una pressione veramente pesante e un senso di grande isolamento. Roma alle otto di sera era una città deserta in qualsiasi zona, tipo coprifuoco. Poi, durante i cosiddetti anni del riflusso, c’è stata invece da parte mia una reale incapacità di aderire ai nuovi modelli culturali e sociali che venivano proposti…

Carola: …tipo la Milano da bere.

Norberto: Esatto. Ti rendevi conto che non era quello che ti interessava e non ne volevi far parte. Cercavi quasi di autoemarginarti.

Carola: C’era voglia di affermare la propria individualità a qualsiasi costo, «by any means necessary» come avrebbe detto Malcom X. Questa cosa passava attraverso la moda, lo styling dei vestiti, la musica ed era il modo in cui comunicavi all’esterno la tua individualità. Era anche un modo per spezzare le regole, nelle quali rientravano anche i concetti di destra e sinistra…

Norberto: Sì, infatti blicciarsi i capelli era un gesto politico nel senso vero del termine.

Carola: Era un modo di stare oltre le parti. C’era un certo grado di anarchia mischiata a una coscienza politica dell’ individuo. Per esempio il sesso stesso era visto più come un gioco. Io in realtà ne facevo poco, alla fine avevo diciotto anni…

Norberto: Io di più, ma ne facevo pochissimo…

Carola: A proposito, io non ho mai capito quelli che facevano sesso sotto ecstasy. Come faceva a non prendergli un collasso cardiaco…

Norberto: …come gli veniva?! Io volevo stare insieme a delle persone che per me erano importanti, con cui volevo condividere delle cose. C’era un grande desiderio di festa, io mi baciavo con chiunque: uomini, donne, cani e gatti…

Carola: …io cani e gatti no, ma un po di mischia succedeva. Una volta mi ricordo che mentre ballavamo, fuori come zucchine, graffiai Max.

Norberto: Max lo conobbi perché finiva sempre in mutande… Il bello è che si faceva proprio di tutto, anche nel modo di ballare…

Carola: Sì, facevi quello che ti pareva e in tutte le posizioni… In fondo era anche molto kinky, tipo un po’ zozzo. Anche se kinky ha una sfumatura diversa, giocosa, performativa.

Norberto: Comunque alla fine eravamo un gruppo di persone molto eterogeneo, per provenienza culturale e sociale, che però condivideva una serie di idee e di interessi…

Carola: Sì, poteva essere la musica, la moda, il cinema… Noi in particolare avevamo interessi simili. Giovanna Cellini e Paolo Di Nola, per esempio, studiavano moda allo IED, io ero ancora al liceo e poi ho studiato cinema a New York, Alessandro Gilardini cominciava a lavorare in Rai e nel frattempo studiava regia, Marco Militello uguale, Max Carocci era fissato con la musica e gli indiani d’America. Studiava antropologia.

Norberto: Un’altra cosa che mi ricordo da frequentatore è che quando arrivavi c’era un mare di gente che premeva con forza per entrare. Ma voi, cattivissimi, niente. Poi quando io mi avvicinavo all entrata, dicevate: «fate passare il signore». Iene! C’era gente che mi si aggrappava dicendo: sono sei mesi che sto qui tutti i sabati e non mi hanno mai fatto entrare!

Carola: Eravamo un po’ crudeli. Ma c i eravamo fatti il nostro posto e lo volevamo gestire come ci pareva… Pensavamo: non venite a romperci le palle! Comunque più stavi fuori di testa, più passavi facilmente la selezione…

Norberto: C’erano persone che mi offrivano soldi per entrare con me…

Carola: Per avere la tessera del Devotion c’ era gente disposta a pagare 200.000 lire! Alla fine si era creato una sorta di mito.

Norberto: Se non riuscivi a entrare, era uno smacco. Comunque c’era gente di tutti i tipi…

Carola: …che però nei locali ci sapeva stare. Mi stupisce che oggi, quando sto in un locale, mi capita di prendere un sacco di gomitate e spinte. Per farti capire lo spirito, mi ricordo una notte al Life, all’inizio, in cui saltò l’elettricità. La gente non se ne andò, rimasero tutti lì con gli accendini accesi a cantare. Riuscimmo ad allacciare la luce solo dopo un’ora, ma nessuno se ne era andato. Per questo eravamo super selettivi, volevamo mantenere quel grado di partecipazione che si era creato. Poi mi ricordo anche di una volta, eravamo all’Euritmia, in cui arrivò un gruppo di nazi. Io stavo alla porta con Franfia, un nostro amico piuttosto grosso che funzionava da buttafuori, anche se non lo era professionalmente. Loro si misero davanti a noi, all’ingresso, facendo il saluto romano e urlando «Sieg Heil!». L’unica soluzione era chiudere momentaneamente. Il tempo di andare alla cassa a prendere Giovanna, e ce li ritrovammo che facevano il saluto romano sotto la consolle. Noi cinque, tutti in consolle, con un po’ di panico valutavamo la situazione, non era semplice, c’era molta gente di fuori… La cosa bella fu che nessuno se li filò. Lasciammo andare la musica. E così, come erano entrati se ne uscirono…

Dal diario scolastico 1987/1988 di Carola Spadoni

Conversazione con Marco Moreggia

Marco oggi è ancora un noto dj. È stato uno dei fondatori del gruppo I Ragazzi Terribili, fra i più attivi nell’organizzazione di serate ed eventi tra i metà anni Ottanta e Novanta a Roma.

Come nascono i Ragazzi Terribili? Prima, dopo o durante Devotion?

Speriamo che la memoria mi assista, sono stati anni un po’ tosti… Comunque diciamo che erano due situazioni parallele. Devotion era più specificatamente centrato sulla musica house, la nostra era una sperimentazione di più cose messe insieme, comunque più legate all’acid. All’inizio organizzavamo le serate in un posto chiamato Dancing Pichetti, che ora è l’Alien. Praticamente era il dancing dei gerarchi fascisti, un posto pazzesco, surreale. Aprivamo alle 22 e si finiva all’1.30. Dopo qualche serata, ci chiamò l ufficio stampa di Lindsay Kemp per organizzare il party per l’anteprima del suo tour mondiale…

Chi eravate all’inizio?

Il gruppo base era composto da me, Enzo, Enza, Sabrina e Luigi. Ci chiamavamo solo per nome, perché il nostro cognome era I Ragazzi Terribili. Il bello di quegli anni è che eravamo tutti uniti, anche col gruppo di Devotion. Non facevamo mai serate di sabato perché volevamo andare a ballare al Devotion per sentire Alessandro Gilardini e Marco Militello. Abbiamo rinunciato anche a budget incredibili. In qualche modo il Dancing Pichetti è stato il precursore del Mucca Assassina, il concept era un po lo stesso: mischiare i vari generi, dalla musica italiana alla house, fino alla trance.

Parliamo della situazione musicale…

A quei tempi fondamentalmente c’era Art Production, un gruppo di organizzatori molto importante, che era legato soprattutto alla new wave e al rock. Riuscivano a coinvolgere un bel giro di persone, poi si sono divisi e in seguito sono arrivati I Ragazzi Terribili e Devotion. Questi ultimi hanno portato un’ondata di novità con la musica house, noi invece abbiamo proseguito sulla scia della dance nei suoi vari aspetti, non solo quella americana. La cosa funzionava alla grande.

Di che periodo stiamo parlando?

Il Dancing Pichetti era nell’87. Poi organizzammo il venerdì al Black Out e all’Opera (l’ex Easy Going, un locale molto famoso negli anni Settanta). Il Black Out era molto legato alla new wave; l’Opera invece è stato il nostro fiore all’occhiello. Eravamo aperti mercoledì, giovedì e venerdì. E poi ci fu il Dream, uno dei primi locali gay in Italia, in precedenza si chiamava Saint James e stava a via Campania, aprivamo alle 23 per chiudere anche alle 9 del mattino. Era più spinto degli altri.

Tu quando hai cominciato a suonare?

All’inizio curavo il concept e stavo alla porta. Poi, nel 1989, cominciai a suonare proprio al Dream, insieme ad Alessandro (Gilardini) e Marco (Militello). Fu proprio Alessandro di Devotion che mi spinse a mettere i dischi. Dall’Opera in poi mi sono concentrato sulla house. Se all’inizio la musica era più spinta nell’acido, già al Dream era più clubbing house, con uno stile più underground. Con me suonava anche Dj Ralf.

Che tipo di gente frequentava le vostre serate?

Il bello era soprattutto l’unione della gente. Potevi incontrare superstar come gli U2, alcuni ministri o stilisti, fino a gente di borgata. C’era sempre una certa selezione, ma non facevamo distinzioni di abbigliamento, semmai di carineria. Potevi essere chiunque, ma se ti comportavi male, non entravi più.

Per curiosità, vendevate alcol? Al Devotion per esempio ci dicono che c’erano solo succhi di frutta…

Avevano solo succhi di frutta per una loro scelta. Io comunque quando ci andavo mi portavo le bottiglie. In quel periodo le fiaschette erano sempre piene.

Penso che gli anni Ottanta siano stati come una salita velocissima che arriva agli anni Novanta per poi ridiscendere. Molti se ne sono andati perché hanno capito che a Roma per fare le cose dovevi sudare.

In Italia c’erano situazioni simili alle vostre?

C’era l’Echoes che funzionava molto ed era l’unico che poteva assomigliare alle cose che facevamo. Va anche aggiunto che molta gente di Roma si stava spostando a Riccione. D’altra parte c’era voglia di muoversi e di girare. Noi personalmente facevamo così tante serate che non avevamo tempo di spostarci.

E riuscivate a guadagnarci qualcosa?

Sì, sicuramente. Va detto che per i Ragazzi Terribili organizzare le serate era un lavoro, per i ragazzi di Devotion più un hobby.

Tu che hai vissuto praticamente la scena romana dall’inizio degli anni Ottanta ad oggi, vedi quel periodo, intendiamo la fine degli anni Ottanta, come un momento particolare?

Sì, perché c’era molto fermento, molti creativi, Roma era veramente il top. Però penso che gli anni Ottanta siano stati come una salita velocissima che arriva agli anni Novanta per poi ridiscendere. Molti se ne sono andati perché hanno capito che a Roma per fare le cose dovevi sudare. Chi a New York, chi a Londra, chi a Milano… Improvvisamente tutto un giro di persone che stava facendo cose importanti si è sfaldato. Io sono rimasto, ho provato a creare un’altra situazione, comunque diversa, che in un certo senso ha funzionato bene. Abbiamo organizzato in un locale, il Coliseum a ottanta chilometri da Roma, facevamo ogni sabato 1500 persone. Ottanta chilometri ad andare e ottanta a tornare, idealmente improponibile, eppure funzionava. Lì abbiamo portato Adeva, la serata si chiamava Freedom. Organizzavamo le serate il giorno prima, trovando un garage abbastanza ampio e facendo una ventina di telefonate.

Ora che ci penso, forse abbiamo creato i primi rave illegali. Mi ricordo una serata molto bella, pensata con quelli di Devotion, al Kiss di Sperlonga, di venerdì. Vennero 2000 persone e la cosa divertente era che tutti telefonavano dalle cabine (non c’erano ancora i cellulari) dandosi malati per poter restare fino al mattino seguente, ci fu un’epidemia improvvisa a Roma! Finì che la mattina dopo ci riversammo tutti sulla spiaggia a ballare, uscirono gli articoli sui giornali con storie di gente impaurita. È stata una serata memorabile. Era il 1989.

Com’erano strutturate le vostre serate? Usavate degli accorgimenti particolari?

Sì, per noi è sempre stata fondamentale la gente e soprattutto lo stare insieme. Il concetto di club è stato sempre fondamentale. La comunicazione funzionava in modo semplice, andavamo in giro a dare i flyer alle persone che ci piacevano, in maniera mirata. Non c’erano PR, gli unici erano i nostri amici. In quel periodo un po’ tutti si sentivano I Ragazzi Terribili perché eravamo un gruppo molto affiatato. Eravamo abbastanza noti, erano usciti molti articoli su di noi. Enrico Lucherini mi fece un’intervista di due pagine sul Messaggero. Per darti l’idea di come eravamo, nel’90 organizzammo una serata di capodanno che ci costò circa 100 milioni di vecchie lire. Prendemmo una fabbrica completamente distrutta, pagammo degli operai per rimettere tutto a posto, solo per quell’evento. Dalle pareti al pavimento, l’abbiamo rimessa su per una sola serata. Eravamo folli, se ci innamoravamo di uno spazio doveva essere quello a costo di grossi investimenti.

Al di là delle serate musicali avete mai organizzato altri eventi?

Abbiamo fatto tantissime cose, anche nell’arte. All’ex fabbrica della Miralanza, ora sede del Teatro India, organizzammo una grandissima mostra su Keith Haring con un Pop Shop di New York. Ah, poi avevamo anche pensato delle serate chiamate Radio Paradise Garage che erano un insieme di arte, musica e cinema. Carola Spadoni curava la parte di cinema, Francesca Pietracci quella artistica e noi, insieme a Romina, quella musicale e d’accoglienza. Tutto questo accadeva al Caffè dell’Angelo, che ora non c’è più. Un posto veramente bello alla fine di Corso Vittorio Emanuele. Era di domenica, l’ingresso era libero, potevi entrare, bere, ascoltare la musica, vederti un film. Ai tempi, si parla del ’90, non erano cose molto diffuse, ma a noi è sempre piaciuto muoverci, sperimentare, trovare nuove soluzioni.

Il modo di mettere i dischi per te è sempre lo stesso, oggi come allora?

No. Oggi secondo me ti puoi sbizzarrire, hai la possibilità di mischiare le carte, quindi credo che sia proprio la bravura del dj a fare la differenza. O sei bravo veramente o sei uno dei tanti. Saper mettere bene insieme le cose è importante visto che c’è tanta storia, tante cose da poter proporre; pochi sanno unirle in modo significativo. Non basta mettere i dischi house storici che hai trovato a Porta Portese, devi saper seguire la gente, capire i momenti. Forse noi abbiamo imparato dalla musica che abbiamo vissuto, tutta basata sulla positività, dove si parlava di amore, di un mondo migliore, di propositi positivi. Tutto ti veniva posto in modo molto dolce, nonostante la musica fosse scura, buia rispetto alla coralità e all’apertura della musica anni Settanta o dei primissimi Ottanta.

Che cosa manca oggi secondo te?

Manca lo scambio, il gioco, il sorriso, la voglia di condividere una serata insieme. Prima vi assicuro che questo non succedeva. Non c’era neanche quella sessualità ostentata di oggi. Più che sessualità era sensualità. La musica esprimeva già da sé la sensualità e tu la tiravi fuori giocandoci sopra. L’approccio con gli altri era molto più delicato, sottile, non era spudorato o violento: c’era rispetto reciproco. Un’altra cosa particolare riguardo ai Ragazzi Terribili era che noi lavoravamo con Antonia e Lucrezia, le nostre body action. In quel periodo in Italia non esisteva l’idea di arrivare in un club dove trovavi una transessuale che faceva la door-selector. La gente rimaneva a bocca aperta. Giocavamo molto sulla provocazione. Le nostre serate erano miste, etero, gay, lesbo, trans e anche questa era una cosa poco diffusa ai tempi. Infine, altra cosa molto atipica negli anni Ottanta, venivano molte persone di colore.

Ma è vero che siete stati voi, e non quelli di Devotion, a portare i Ten City (autori del pezzo musicale «Devotion») a Roma?

Sì, è vero. Siamo stati gli unici che sono riusciti a portarli a Roma. La serata fu un disastro, avevamo previsto di farlo nella stessa fabbrica di cui parlavo prima, ma a un certo punto arrivarono un’ottantina di carabinieri che ci fecero chiudere tutto. Considera che il nostro socio era un avvocato grosso, per cui noi ci sentivamo superprotetti, invece i problemi ci furono. Quindi ci siamo trovati senza spazio, con i Ten City a tracolla (che all’epoca erano molto famosi). Avevamo oltretutto la macchina ferma nel fango e abbiamo dovuto chiedere ai Ten City di spingerla. Ricordo che ci guardavano scioccati pensando «oddio! Dove cazzo siamo capitati?!».

Alla fine, dopo tante peripezie, siamo andati a finire al Life 85, lo storico locale dove era nato Devotion. Appena arrivati i Ten City non volevano neanche uscire dalla macchina, portateci in albergo e basta!, e Karl Zinny che è entrato nel gruppo in un secondo momento, li obbligò a scendere dalla macchina: la serata bisogna farla, i soldi li avete presi, noi ce li abbiamo messi... Avevamo sostenuto dei costi che oggi si aggirerebbero intorno ai novantamila euro. Abbiamo riempito e strariempito il Life 85, perché alla fine abbiamo premiato tutte le persone che ci avevano seguito fino a lì e le abbiamo fatte entrare gratis. Ci siamo detti perso per perso, premiamo queste persone che ci hanno seguito per duecento chilometri. Iniziammo alle tre del mattino con i Ten City che improvvisarono un dj set con i miei dischi, cantandoci sopra. Alla fine erano molto contenti (baci e abbracci) e da quel che ricordo dissero che fu la più bella performance che avevano mai fatto… Il manager era impazzito… Purtroppo nessuno di noi all’epoca documentava le serate, e quindi è tutto materiale che rimane dentro… Forse anche per questo è nato un po’ il mito.

Dal diario scolastico 1987/1988 di Carola Spadoni

Conversazione con Sergio Zambon

Sergio oggi è un fashion designer di fama internazionale. Nei primi anni ottanta è stata una figura molto attiva e un punto di riferimento per una certa cultura underground romana.

Da te volevamo sapere qualcosa, in senso lato, sulla situazione romana dei primi anni Ottanta…

La mia esperienza personale parte dal punk, dal Uonna Club sulla Cassia, e finisce con la house di Devotion. È stato un periodo abbastanza lungo e vario. Io stavo a Roma ma andavo spessissimo a Londra, perché era il mio punto di riferimento estetico e di costume. Ero molto legato alla musica, ma per me ha sempre avuto un valore principalmente di costume. Infatti ho continuato a lavorare nel settore della moda. New York è venuta dopo, diciamo nella seconda metà degli anni Ottanta. Alla fine le cose a cui ero legato erano più inglesi, intendo da un punto di vista musicale: il punk, il post-punk, il gotico in stile Batcave…

E Roma?

I concerti erano una cosa rara, era il periodo dopo gli anni di piombo, c’era un’avversione estetica, un senso di schifo verso tutto quello che era impegno politico e freak. C’erano dei grupponi di persone che frequentavano il Uonna e alcuni concerti; mi ricordo per esempio quello dei Talking Heads e dei Selecter all’Eur e quello dei Killing Joke al Much More. Anche per quanto riguarda l’abbigliamento non c’era molto, ricordo un negozio che si chiamava Confezioni Moderne, in una traversa di via Nazionale, l’unico paragonabile a quelli di Parigi, Londra o New York. Poi c’era Degli Effetti: Massimo fu il primo a portare l’ondata della moda giapponese e di quella francese tipo Gaultier, Marithe, Girbaut, ma non c’era nient altro. Roma era veramente una cloaca, nel senso che era all’apice dello stagnamento. Erano gli anni del boom estremo di Milano, gli anni della copertina del Times con la scritta «Milano!». E poi non c’era internet, per informarti ti portavi da Londra le riviste che qui non c’erano, tipo NME o cose del genere. Poi la situazione si è evoluta in club un po più post-punk e new wave.

C’era il Black Out a piazza Re di Roma e poi un night piccolissimo dopo il traforo di via Nazionale. Con Rossana e Francesco abbiamo fatto una serata a tema, si chiamava Urania, For Fashion Invaders. All’epoca, insieme a Paolo Di Nola (di Devotion) e Roberta Greci, avevo fatto anche una fanzine, Echozine, eravamo in contatto con i punk un po’ più impegnati, alla Flux of Pink Indians, che a Roma non erano visti bene. Eravamo una delle poche fanzine impegnate della capitale. Al contrario di quanto avveniva altrove, come a Pordenone o a Bologna, dove c’erano cose tipo il punk marcobiotico, Roma è sempre stata più maschia e un po’ più greve.

Roma era realmente isolata, era una specie di spugna secca, non assorbiva nulla. C’erano però dei link con situazioni che avvenivano altrove.

Viaggiavate molto?

Sì, era il periodo in cui, tra l altro, stavamo in fissa con John Waters, il trash, l’hi energy. Era un momento segnato dalla cultura gay e da quella street. Ciò che facevamo era semplicemente legato alla suggestione che avevamo di tutto questo. Roma era realmente isolata, ce ne rendevamo conto già allora, era una specie di spugna secca, non assorbiva nulla. C’erano però dei link con situazioni che avvenivano altrove, portati avanti da alcune persone in modo molto individuale. Addirittura facevamo le spedizioni per comprarci i vestiti. Pensate che a Roma non si trovavano neanche i pantaloni neri! Comunque tutto era molto genuino, perché in quegli anni ci interessava far parte di una rivoluzione estetica, non si trattava solo di moda, c’era un senso di appartenenza forte. Nel mondo anglosassone sono cicli che si susseguono tuttora, in Italia invece non esistendo una vera e propria cultura street, questo non accade. Alla fine vivere quel periodo è stata anche un’esperienza formativa.

Dove facevate le serate?

All’inizio stavamo a via Cavour e poi a piazza Barberini, dove c’era un club che aveva un passerella sospesa che dava sul dancefloor… Era molto bello e ci siamo divertiti moltissimo lì.

Facevate selezione alla porta?

No, diciamo che la selezione era naturale, venivano solo certe persone…

Che musica mettevate?

Dal post-punk, all hi energy, da Divine a Marcella Bella, se ne occupava Rossano Marchi che ora fa il costumista. In questo club c’era un personaggio molto buffo, una signora che viveva in una roulotte, sembrava un nano punk. Una volta l’abbiamo messa come installazione fissa su una sedia… Era bellissima, poi è caduta.

E il pubblico?

C’era di tutto, però molti avevano a che fare con quelli che potremmo definire ambienti creativi . Tutti questi gruppi di persone erano espressione di una cultura musicale o di costume, non era solo una serata di divertimento commerciale . Penso fosse questa la grossa differenza. C’era tutto un mondo che queste culture si portavano con sé. Poi questa cosa si è andata a perdere, già Devotion era una situazione più grande e dispersiva, perlomeno alla fine.

E la musica?

Di significativo c’è da dire che a Roma gli anni Ottanta sono stati quasi tutti legati alla musica bianca, alla matrice rock, punk, ecc. Con Devotion e quindi con la house si è inaugurata la stagione della musica black, cambiando proprio la matrice culturale. Per questo non si parla quasi più di anni Ottanta, ma ci si trasferisce nei Novanta. Scompare insomma il lato nero cioè scuro, underground, quello legato ai piccoli posti e alle situazioni di cui vi parlavo.

Parliamo al volo del fenomeno Devotion…

Non so perché, ma lo associo al passaggio fra gli anni Ottanta e Novanta, forse è l’ultima tappa di questo periodo, la chiusura postuma di tutto. Da lì è cominciata la vita più normale… Rispetto a quel periodo, le cose sono cambiate, ma, almeno per quanto riguarda certi ambiti, credo che il fermento di allora, quello che ha portato a cose come Devotion, ci sia ancora oggi. Però c’è meno gap fra quando un fenomeno nasce e quando viene immesso nel mercato. In certi casi il tempo che trascorre è pari a zero o comunque è tutto un pò più mischiato di prima.

A sentirti non sembra che tu abbia nostalgia di quel periodo…

No, infatti. Il problema è che in Italia non si riesce a creare delle cosiddette scene , in qualsiasi ambiente, moda, arte, musica… Ci sono solo singoli. Allora la gente della mia età, che oggi si ritrova a lavorare in questi ambienti da solo, rimpiange gli anni Ottanta e quello spirito di condivisione. Insomma non ho nostalgia se non della pelle più fresca. Diciamo che per me è un po’ come quando chiesero a Gena Rowlands se era triste perché era morto il marito John Cassavetes. Rispose: «No, perché con lui ho avuto una vita ricca e felice». Per me vale lo stesso, mi alzo sempre bene, e continuo la storia.

[Originariamente apparso sul numero 12 di NERO Magazine, gennaio 2007]