Non so se avete presente. È una cosa che si vede spesso nei film americani. Specialmente nei film dell’orrore e in quelli dove i protagonisti si ritrovano in casini grossi come una casa. Faccio un esempio. C’è una coppia in mezzo all’oceano. La barca su cui si trovavano è affondata e ora i due sono lì, soli, in acqua, senza un salvagente né un pezzo di qualunque cosa cui aggrapparsi. Sono in un tratto di mare lontano dalle rotte battute, ovvio. Ma se anche una nave passasse per sbaglio nei paraggi non li vedrebbe perché sta calando la notte. A breve sarà buio pesto. Per giunta fa un freddo cane e un branco di squali si avvicina minaccioso. Tra un brivido e l’altro, la ragazza piange e si dispera. Giustamente. Il ragazzo la stringe tra le sue braccia, le carezza i capelli, cerca di calmarla. «Everything is gonna be ok» le sussurra in un orecchio. Andrà tutto bene. Gli uomini dicono sempre così in film del genere, e quasi sempre le ragazze smettono di piangere. Si calmano d’incanto. Certe volte, forse per ammazzare il tempo prima che gli squali o il serial killer di turno decidano a farle a pezzi, si abbandonano perfino a un languido bacio.

Andrà tutto bene. Una frase così stupida, eppure sembra funzionare meglio di una formula magica. Nei film. La realtà è un po’ diversa, almeno stando alla mia personale esperienza. Ho infatti provato a usarla, questa frase. Malgrado le situazioni fossero tutte di gran lunga meno drammatiche di quelle prospettate nei film non ha mai sortito l’effetto sperato. Le fanciulle che cercavo di consolare seguitavano imperterrite a disperarsi per la scomparsa del gatto. Talvolta mi apostrofavano pure. «Ma non sai dire niente di meglio?» Quindi chiesi lumi a un’amica. Ero convinto che si sarebbe scagliata contro la stereotipata inverosimiglianza del cinema americano. E invece no. Secondo lei, «Andrà tutto bene» è una cosa bellissima da sentirsi dire per una ragazza in pena. Sì, faccio io, ma perché con me non funziona mai? «Si vede che lo dici senza convinzione» ha detto lei. Ritenni che la fumosa spiegazione contenesse un senso riposto. L’efficacia della fatidica frase era direttamente proporzionale al fascino di chi la pronunciava. Un po’ come la storia delle ragazze che dicono di apprezzare l’intelligenza più di ogni altra cosa e poi finiscono per andare al letto con bellocci idioti pieni di soldi. Misi la mia anima in pace. Dopotutto, era solo un modo di dire.

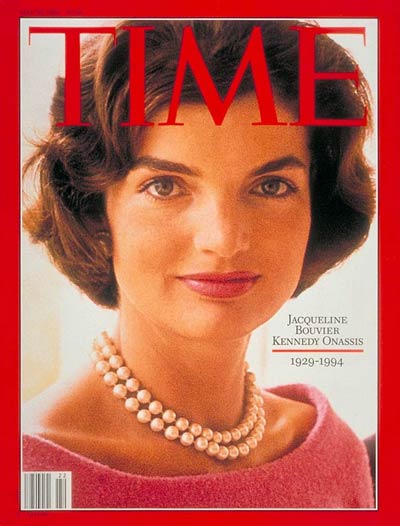

Per qualche tempo guardai film americani senza farmi troppi problemi. Poi, non so come, mi capitò per le mani un vecchio numero della rivista Time con il volto sorridente di Jacqueline Kennedy Onassis in copertina. Sfogliandolo, gli occhi mi caddero su una frase posta in esergo a un articolo intitolato Will Teens buy it? Era la trascrizione di un messaggio lasciato sulla segreteria telefonica di un numero verde. «Ehm, mi chiamo Pam. Sono di Newton, Massachusetts, e non sopporto che voi diciate che andrà tutto bene. Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete cosa ho passato in questo ultimo mese. Non lo sopporto proprio. Sono stufa di gente come voi che pretende di parlarmi di cose di cui non ha la più pallida idea. Non lo sopporto». C’era anche la trascrizione del rumore del ricevitore che veniva messo giù al termine del messaggio, con tanto di punto esclamativo: «((Click!))». Lessi dunque l’articolo e scoprii che questa Pam non ce l’aveva coi film americani bensì con una famigerata multinazionale che aveva attivato il numero verde per lanciare un nuovo prodotto, una bevanda analcolica che avrebbe dovuto incontrare i gusti di adolescenti e giovani adulti. La Coca-Cola Company — questa la famigerata multinazionale in questione — era convinta di venderne a carrettate e fondava il proprio ottimismo su un ragionamento che in teoria non faceva una piega.

In base a una recente indagine si era appurato che Coke era la seconda parola più nota al mondo. La prima era OK. Perché non sfruttare dunque questo brand bello e pronto? Perché non pensare a una bibita che si chiami OK? Forse non sarà una nuova Coca-Cola, ma che costa tentare? Mica c’è bisogno che la bibita sia buona. Nel meraviglioso mondo del libero mercato la qualità è un fattore del tutto secondario, il successo di un prodotto è solo marketing o quasi. Non bisognava far altro che tracciare un profilo del consumatore e definire il lancio più appropriato. Chi erano dunque questi giovani cui propinare la bibita OK?

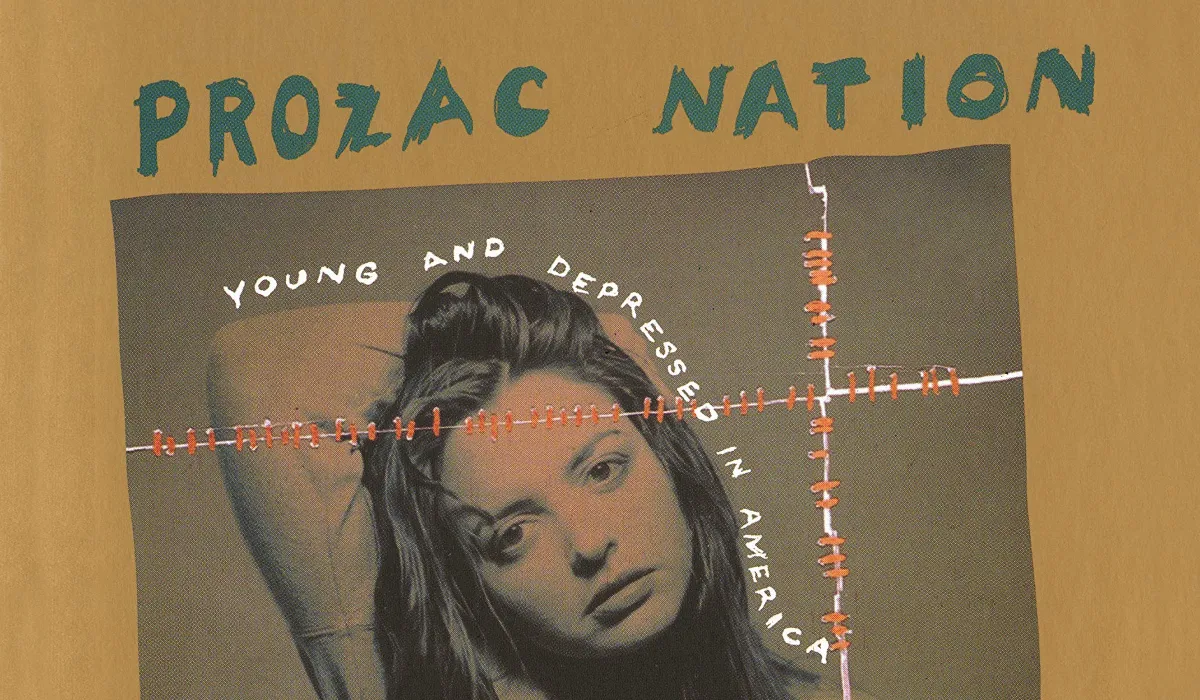

Jackie O era finita sulla copertina di Time perché era appena morta. Stiamo dunque parlando del maggio 1994. Coincidenza vuole che proprio il mese prima fosse scomparso anche colui che era stato definito il portavoce della nuova generazione di allora. Kurt Cobain, leader dei Nirvana, si era tolto la vita a soli ventisette sparandosi in bocca con un fucile. La rockstar aveva spiegato in un foglio scritto a mano le ragioni del suo gesto. In sostanza, diceva di aver perso la gioia di vivere. L’aveva persa quando era ancora un bambino. Cobain aveva flirtato da sempre con l’idea del suicidio. Non era certo il tipo di persona per il quale tutto avrebbe potuto essere OK. In quegli stessi anni un’altra rock band, gli Smashing Pumpkins, cantava cose come: «Living make me sick, so sick I wish I’d die». Fra i bestseller del 1994 ci fu Prozac Nation di Elizabeth Wurtzel, il sottotitolo non necessita molte spiegazioni: Giovane e depressa in America.

Il panorama si presentava per nulla incoraggiante. Le ricerche commissionate dalla Coca-Cola confermavano che i giovani non avevano una visione positiva della vita. Privi di grandi slanci ideali, erano pieni di paure, quasi tutte inerenti il loro personale orticello. Temevano di non trovare lavoro, temevano di contrarre l’aids. Cose così. A differenza dei loro genitori — che erano stati ragazzi nei mitici anni Sessanta — i rappresentanti di questa sconfortata generazione non si illudevano di cambiare il mondo. Depressione, frustrazione, cinismo, apatia, edonismo, nichilismo: erano questi i tratti di chi guardava i Simpsons e ascoltava musica grunge all’approssimarsi del nuovo millennio. In altre parole, c’erano tutti i presupposti per cui una bibita inneggiante a un insensato ottimismo si rivelasse un fiasco clamoroso.

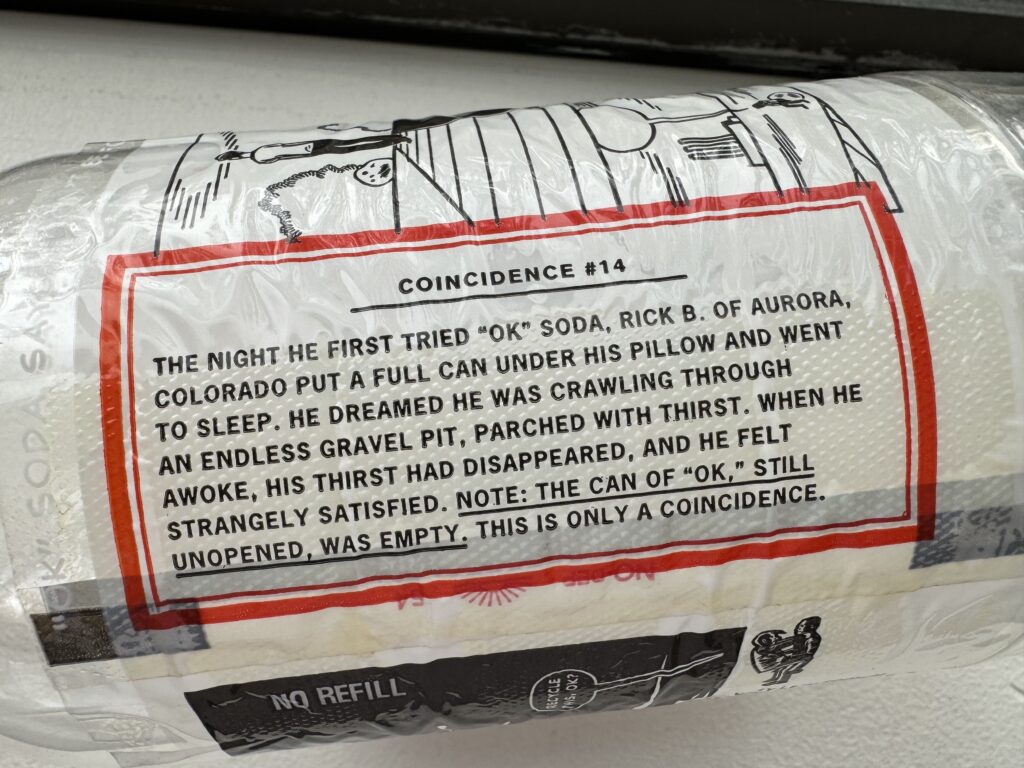

L’articolo del Time poneva però l’accento su un altro aspetto della cosiddetta Generazione X. Nel loro disincantato cinismo, i giovani erano pienamente consapevoli di essere manipolati dai media ed era proprio su questo che intendeva far leva la Coca-Cola Company. L’idea era di giocare a carte scoperte con una campagna pubblicitaria i cui ingannevoli intenti fossero ammessi in maniera esplicita. Ecco dunque un prodotto che si chiamava OK, e che si trattasse di una bibita era puramente accidentale. Ecco poi uno slogan che prometteva qualcosa che nessuna bevanda né qualunque altro prodotto avrebbero potuto offrire: «Things are going to be OK». Per rendere ancor più chiaro l’imbroglio furono progettate confezioni grigie, per nulla attraenti. Su bottiglie e lattine facevano la loro triste figura volti di giovani disegnati da fumettisti underground, facce che sembravano il ritratto sputato della depressione, simili agli identikit dei ricercati affissi negli uffici postali e che a tutto potevano far pensare fuorché a qualcosa di positivo.

La verità del prodotto era così messa nudo: la OK Soda non avrebbe risolto affatto i problemi del consumatore. Del resto, come avrebbe potuto? In fondo, era soltanto una bibita che la Coca-Cola Company voleva vendere. Bevendola si sarebbe rimasti tristi come prima di acquistarla. Era un po’ come se la multinazionale dicesse ai suoi consumatori di riferimento: «Sapete bene come stanno le cose, sapete che non ce ne frega niente di voi. La sola cosa che ci interessa sono i vostri soldi. E sapete pure che in un modo o nell’altro li avremo. Quindi dateceli e basta». La hotline su cui Pam aveva lasciato il suo messaggio era parte di questa paradossale campagna pubblicitaria. Digitando il numero 1-800-I-Feel-OK era possibile esprimere liberamente la propria opinione sul prodotto oppure ascoltare quella di altri consumatori. Alcuni presero la faccenda alla lettera dicendo la loro sulla nuova bevanda, se gli era piaciuta o no. Molti colsero però il senso e lasciarono messaggi surreali o di protesta. «Ho iniziato a bere OK e dopo due giorni ho rotto col mio ragazzo. Ogni volta che provo a bere OK mi capita qualcosa di brutto. È davvero fantastico» disse una tipa dell’Arkansas. «Statemi a sentire voialtri. Credo sia davvero stupido che adesso non possa più dire la parola OK. Cos’è, la parola OK è diventata roba vostra adesso?» disse un certo Dennis J. di Aurora, nel Colorado.

in seguito qualcuno iniziò a sospettare che lo strano lancio della OK Soda nascondesse qualcosa, un complotto politico che puntava nientemeno a sfrattare dalla Casa Bianca l’allora presidente Bill Clinton

Per ovvie ragioni rimasi non poco stregato dalla storia e mi stupii che non avessi mai sentito parlare della OK Soda. Che fine aveva fatto questa bevanda su cui la Coca-Cola aveva tanto puntato? Nella nostra epoca le domande hanno vita breve, giusto il tempo di digitarle nella stringa di Google. Scoprii così all’istante che la OK Soda non era mai diventata un prodotto vero e proprio. Ci si era limitati a testarla in quattordici città campione, tra cui la contestataria Seattle, patria del grunge e calamita del movimento no global. Dopo pochi mesi di prova si era deciso di ritirala dal mercato.

Apparentemente, i nuovi giovani non avevano risposto come ci si aspettava. Dico «apparentemente» perché in seguito qualcuno iniziò a sospettare che lo strano lancio della OK Soda nascondesse qualcosa, un complotto politico che puntava nientemeno a sfrattare dalla Casa Bianca l’allora presidente Bill Clinton. Sempre secondo la rivista Time, nel loro disincantato cinismo, i giovani americani avevano perso ogni interesse per la politica. Non gliene fregava niente di votare, e meno che mai di votare repubblicano. Dopo più di un decennio, l’era Reagan-Bush pareva ormai tramontata e le forze conservatrici correvano il rischio di lasciare per chissà quanto tempo le stanze dei bottoni a un quarantenne ex governatore dell’Arkansas che aveva ammesso pubblicamente di aver fumato uno spinello in gioventù; senza aspirare, però. La generazione hippy aveva preso il potere e c’era il bisogno di immediate contromisure per evitare che la Casa Bianca si trasformasse in una specie di succursale di Rolling Stone Magazine.

La nuova bevanda non era altro che uno specchietto per le allodole. Il vero prodotto che si intendeva propinare ai giovani era la «OK-ness»

Così la vedevano i repubblicani, perlomeno. In particolare William Kristol, capo dello staff di Dan Quayle candidato insieme a Bush figlio alle presidenziali del 1992. Kristol non si fece scoraggiare dal risultato negativo delle elezioni e pensò che fosse giunto il momento di lavorare sui giovani, di fare in modo di portarli dalla «giusta» parte. Si fa presto a parlare, però. Come mobilitare le indifferenti coscienze delle nuove generazioni? Figlio di Irving, uno dei fondatori del movimento neocon, nel 1993 William Kristol divenne leader del Project for Republic Future, un laboratorio dove le più brillanti menti conservatrici avrebbero dovuto individuare il sistema per riportare l’America sulla retta via. In quello stesso anno Krisol tracciò sulla rivista Commentary le linee guida di un programma volto a vendere il conservatorismo come una forma di una ribellione. «Adesso sono i liberal a rappresentare il vecchio ordine» scrisse. All’epoca, una simile affermazione era a dir poco paradossale e i paranoici trovano sospetto che Kristol abbia parlato dei suoi piani proprio mentre alla Coca-Cola Company si metteva a punto la campagna pubblicitaria della OK Soda. La principale prova dell’esistenza di un complotto sarebbe proprio il fallimento del lancio. Il ragionamento è un po’ perverso ma non privo di una sua logica.

Tom Pirko, presidente di una ditta che aveva un contratto di consulenza con la Coca-Cola Company, lavorò al progetto OK Soda e rilasciò un’intervista radiofonica nel corso della quale dichiarò senza pudore che il lato più importante dell’operazione era la campagna pubblicitaria. Pirko intendeva ovviamente che con una strategia ben studiata è possibile imporre sul mercato qualunque prodotto. Interpretate alla lettera, però, le parole di Pirko possono assumere un senso molto diverso, per esempio che la Coca-Cola Company non avesse alcuna intenzione di lanciare una nuova bevanda ma stesse dando una mano a Kristol e della sua banda di neocon per il rilancio del partito repubblicano. Come? Diffondendo la paradossale idea che si dovesse essere contro l’essere contro, che ci si dovesse ribellare alla voglia di ribellione. Insomma, dati i tempi, il conservatorismo era non soltanto la sola opzione sensata ma pure la più innovativa.

Traducendola in termini politici, la scoperta campagna della OK Soda poteva dare l’impressione di voler comunicare un messaggio del tipo: «Non perdete tempo a ribellarvi, tanto è inutile. Diventate passivi, accettate il sistema così com’è». La nuova bevanda non era altro che uno specchietto per le allodole. Il vero prodotto che si intendeva propinare ai giovani era la «OK-ness», la filosofia del «va bene così». Una volta recapitato il messaggio a chi di dovere, la bevanda avrebbe esaurito il suo compito sparendo da negozi e supermercati nello stesso misterioso modo in cui vi era apparsa. Un altro fatto sospetto era che le quattordici città campione si distinguevano per i fermenti giovanili da cui erano tradizionalmente animate. Oltre alla già citata Seattle, c’erano Boston, Denver, Minneapolis, Austin. La campagna pubblicitaria prevedeva inoltre la diffusione di un manifesto che aveva l’aria di essere di essere concepito per assecondare le paure del giovane americano medio di fine millennio. Consisteva di dieci punti.

1. Qual è il senso di OK? Beh, qual è il senso di qualunque cosa?

2. OK Soda rifiuta con enfasi tutto ciò che non è OK e sostiene pienamente tutto ciò che lo è.

3. Più comprendi qualcosa più questa diventa OK.

4. OK Soda dice: «Non restare vittima dell’imbroglio di pensare che debba esserci una ragione per tutto».

5. OK Soda rivela la sorprendente verità di persone e situazioni.

6. OK Soda non sottoscrive nessuna religione né appoggia alcun partito politico né fa qualunque altra cosa che non sia OK.

7. Non c’è nessun vero segreto per sentirsi OK.

8. OK Soda potrebbe essere la bevanda preferita di persone come te.

9 Non sottovalutare mai le ragguardevoli potenzialità del brand «OK».

10. Sei pregato di svegliarti ogni mattina sapendo che le cose saranno OK.

Il manifesto fu redatto dalla Wieden+Kennedy, nota agenzia di creativi, e comparve su alcune lattine e bottiglie di OK Soda nonché come inserzione pubblicitaria su varie riviste e giornali. Ha ben poco dei normali messaggi volti a convincere i consumatori. Non decanta affatto le qualità di OK Soda in quanto bevanda. Al punto 8 ci si limita a ipotizzare che la bevanda potrebbe essere la preferita di un non meglio specificato tipo di persone. Per il resto, il decalogo sembra semplicemente esaltare il fatto di sentirsi OK, senza peraltro chiarire come questo stato di qualunquistica beatitudine sia raggiungibile. Qualunque fede, religiosa o politica che sia, è ripudiata. Questa pare essere l’unica regola. Fatto salvo ciò, la filosofia pseudozen del manifesto è riassumibile nel seguente sibillino assunto: è OK tutto ciò che non è OK. Scavando un po’ più a fondo ci si rende conto che l’apparente nonsense dell’intera faccenda contiene un messaggio subliminale molto preciso: non porti domande, non chiederti cosa sia OK, non affannarti a capire cosa fare sentirti OK, sappi solo che tutto lo è o, per meglio dire, che lo sarà. Un invito a una passiva accettazione che somiglia molto alla dottrina del Grande Fratello di 1984. La guerra può essere pace, la verità può essere menzogna; tu pensa solo ad adeguarti. Il tutto propinato però come una falsa campagna pubblicitaria di un prodotto innocuo qual è una bibita.

Solo paranoia? Difficile dirlo, certo è che nella seconda metà degli anni Novanta furono pubblicati testi di giovani conservatori il cui pensiero seguiva logiche che ricalcano quelle del manifesto della OK-ness: opporsi è sbagliato perché non è giusto opporsi. I sostenitori della tesi del complotto puntano il dito contro scritti come The Conservative Vision: From the Cold War to the Culture of Wars (1995) di Mark Gerson e A Return to Modesty: Discovering the Lost Virtue di Wendy Shalit. Quest’ultimo è particolarmente significativo in quanto rispolvera la vecchia e illuminata idea in base alla quale una ragazza che giri in minigonna va in cerca di rogne e quindi se le merita. L’autrice, una giovane di appena ventiquattro anni, oltre a sottolineare che molestie e stupri sono l’inevitabile conseguenza di una società libertaria, sostiene che le donne «sentono la mancanza e hanno disperato bisogno» di un’autorità protettiva e depositaria di valori tradizionali; in soldoni: di un sano «patriarcato».

Il complotto ha dunque funzionato? Anche questo è difficile dirlo, certo è che l’ultimo decennio del secolo scorso ha finito per somigliare assai poco agli anni Sessanta. E in ogni caso l’11 settembre ha scompaginato a tal punto lo scenario che non ha più senso ormai stabilire quali siano stati gli effetti del complotto OK, semmai c’è stato un simile complotto. E poi: dov’è scritto che i complotti debbano funzionare? In fondo, fu proprio la CIA che, coi suoi folli e reiterati tentativi di controllare la mente delle persone, introdusse per sbaglio l’lsd nel mondo della controcultura, favorendo di fatto la nascita del movimento hippy. È vero, a volte le cose possono andare OK anche quando tutto sembra complottare ai nostri danni. Non posso però fare a meno di domandarmi che fine abbia fatto Pam e come se la passi oggi. Mi dispiacerebbe se non si sentisse OK.