Cosmotecnica e Tecnodiversità

«They’re making their last film / and they say it’s the best / and you can help make It / it’s called The Death of the West», cantava Douglas P. in una delle sue filastrocche più famose. Dava voce a un senso di fine che ha accompagnato l’Occidente probabilmente dai suoi esordi. Alla convinzione, più o meno fondata a seconda dei rivolgimenti storici, di vivere in un impero in decadenza.

Questa sensazione si è certamente intensificata in questo anno. Un anno putrido, passato respirando a malapena, alienati dalle nostre funzioni primarie e terrorizzati dall’ombra lunga di imperi lontani. Ricordo come un miraggio le mandibole serrate mentre scrivevo un trionfalistico j’accuse contro Giorgio Agamben all’inizio del primo lockdown, proprio per queste pagine. Rileggendolo alla luce dell’angoscia provata in questi mesi, era chiaramente una richiesta d’aiuto di un buono a nulla davanti alle macerie che gli rotolano contro.

Uno dei pochi antidoti davanti all’idea che tutto stia finendo, almeno per me, è stato leggere Yuk Hui, attento studioso della tecnica e della Cina, del passato della nostra specie e del suo avvenire. Hui è un vero esorcista dei nostri toni apocalittici e uno dei pensatori più affascinanti e intransigenti che ci restano. Qui abbiamo fatto quattro chiacchiere sul suo libro, recentemente tradotto in italiano, Cosmotecnica.

Enrico Monacelli: L’edizione italiana del tuo libro, The Question Concerning Technology in China, riporta in copertina una parola strana, specialmente per chi non ha familiarità con il tuo lavoro: Cosmotecnica. Questa scelta editoriale, secondo me, mette in secondo piano una caratteristica interessante del tuo lavoro e dell’idea di cosmotecnica. Il titolo originale era una citazione diretta del noto saggio di Heidegger del 1953, La questione della tecnica. In quel saggio, Heidegger poneva la questione della Tecnica in maniera terrorizzante, affermando che è sia un modo in cui disveliamo l’Essere, sia una sorte caratteristica dell’Occidente, che in un certo senso è destinato alla catastrofe, a causa dell’essenziale atrofia dell’Essere stesso per mano della Tecnica. «Posto fra queste possibilità, l’uomo è esposto a un pericolo da parte del destino. Il destino del disvelamento è, in quanto tale, in ognuno dei suoi modi e perciò necessariamente, pericolo.» Heidegger voleva porre la questione della Tecnica per guardare dritto in faccia il suo pericolo estremo, che identificava nell’essenza della metafisica occidentale e che, secondo lui, non poteva essere realmente evitato, né sottrarsi alla forma del dominio della tecnica. Per Heidegger, la Tecnica è un’impresa mostruosa, una chimera di scoperta e annientamento. «Ma là dove c’è il pericolo, cresce / Anche ciò che salva.»

Per quanto astratto possa suonare, credo che il modo heideggeriano di porre il problema della Tecnica, che presenta quest’ultima come una benedizione e una maledizione che può essere affrontata solo radicalmente e pericolosamente, è fondamentale comprendere la tua traiettoria intellettuale. Dopotutto, tu citi spesso nei tuoi articoli e i tuoi interventi autori che provengono in gran parte da questo lignaggio di pensiero (Johann Gottfried von Herder, Paul Valery, Friedrich Nietzsche, Jacob Taubes e Gilbert Simondon, per fare qualche nome) per costruire il tuo modo personale di uscire dalla concezione di tecnica che abbiamo ereditato dall’Illuminismo occidentale – uno stato mentale che afferma che la tecnologia è una cosa e soltanto quella, perlopiù emancipatoria e progressista. Uno stato mentale che, a mio avviso, è ancora piuttosto prevalente in molte incarnazioni popolari della teoria critica contemporanea, dal tecno-ottimismo al citatissimo motto «se la natura è ingiusta, cambia la natura», fino alle tante filosofie che ancora trattano la tecnologia come un’entità uniforme e singolare, come il pensiero di Paul B. Preciado, per esempio. Perciò ti chiedo: cos’è la cosmotecnica e in che modo articola la questione della tecnica in modo nuovo? E, restando sul tema heideggeriano di questa prima domanda, qual è il pericolo estremo, se esiste, che dobbiamo affrontare nel confronto con la tecnologia?

Yuk Hui: Chi ha letto Heidegger sa che in questa lezione che tenne a Brema nel 1949 intitolata Gestell, poi pubblicata con il titolo Die Frage nach der Technik, Heidegger opera una distinzione tra quella che i greci chiamavano technē e la tecnologia moderna. Se la technē, intesa come poiesis, produzione [Hervorbringen], comporta un disvelamento dell’Essere [Sein], allora nella tecnologia moderna non c’è più la poiesi, ma piuttosto una tecnologia la cui essenza è un Gestell, ossia un inquadramento di tutti gli esseri come riserve, risorse da sfruttare. La tecnologia moderna per Heidegger è arrivata dopo la scienza moderna, o meglio ha acquisito la sua importanza a partire dalla rivoluzione industriale. Potremmo dire che dalla rivoluzione industriale in avanti la questione centrale per la nostra società è tecnologica, e Marx lo aveva capito molto bene nella sua analisi del capitalismo e le macchine. L’ottimismo del progresso diffuso tra i teorici contemporanei è invece una prosecuzione inconscia dell’enciclopedismo dell’Illuminismo. Per gli enciclopedisti, la tecnologia in sé, nello specifico la tecnologia della stampa, ha la capacità di rendere pubblica tutta la conoscenza umana; e con questa tecnologia si può espandere l’anatomia della conoscenza e ogni specifica voce [enciclopedica]. Simondon mostra che gli enciclopedisti vivono in un’epoca di elementi tecnici, cioè strumenti e macchine semplici. È anche in questi strumenti, per esempio nell’enciclopedia stessa, che risiede la possibilità di migliorare e progredire all’infinito. L’ottimismo enciclopedista, ancora presente ai nostri giorni, è un prodotto della tecnologia di quell’epoca. Nell’epoca di Marx un tale ottimismo non è più possibile, perché le macchine industriali non sono più semplici strumenti e macchine usate nelle botteghe degli artigiani. Le macchine sono quelli che Simondon chiama individui tecnici, ovvero macchine che diventano autonome e chiuse in se stesse. In questo caso, gli esseri umani non sono più padroni degli strumenti, ma diventano servi delle macchine. Ed è in questo contesto che interpretiamo anche la questione dell’alienazione nel rapporto tra umano e macchina. L’epoca di Heidegger, che più o meno coincide con quella di Simondon, non è più quella di Marx, ed è un’epoca di potere quantistico: transistor, radio, televisione, bomba atomica ecc. Oggi stiamo vivendo la cosiddetta quarta rivoluzione industriale, alimentata dalle reti di computer. Quello che sto cercando di dire è che bisogna intendere il concetto di tecnologia storicamente, come hanno fatto Heidegger e Simondon, sebbene in due modi piuttosto diversi. Altrimenti, si commette «l’errore della concretezza mal riposta». Potremmo dire la stessa cosa della natura, della cultura, del capitalismo, per esempio. Oggi questo pericolo della tecnologia è palese, viviamo in un Antropocene caratterizzato dal cambiamento climatico, il riscaldamento globale, le pandemie ecc. Queste non sono vendette della natura, sono eventi causati dalle attività umane e dal potere tecnologico che abbiamo diffuso. E il pericolo della tecnologia di cui ci avvertiva Heidegger resta ambivalente. Non significa che non c’è più alcuna possibilità riguardo il disvelamento dell’Essere, ma piuttosto che il suo modo di disvelamento è una sfida, una pro-vocazione [Herausforderung]. Ecco perché c’è un potere salvifico nel pericolo di cui parla Hölderlin.

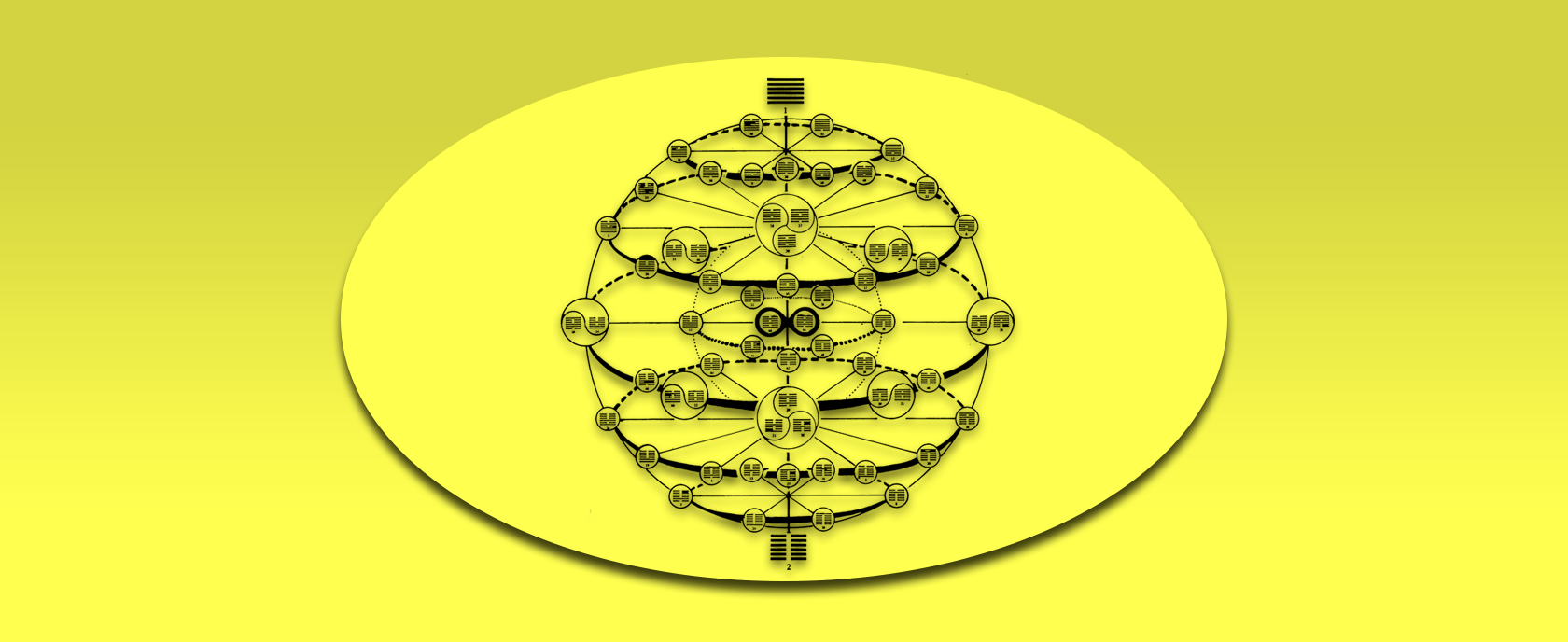

Se la tecnologia, così come il concetto di tecnologia, vanno intesi storicamente, non solo fattualmente e cronologicamente ma anche spiritualmente – nel senso di quello che Hans Blumenberg chiama Geistegeschichte der Technik [lo spirito della tecnica], allora è immediatamente evidente che ci sono tante storie delle tecnologie per ogni diversa cultura e civiltà. In India, Cina, Giappone, così come in Amazzonia, si trovano diverse tecnologie, ma hanno a che fare con l’Essere greco? Sarebbe un’operazione totalmente dis-orientante concepire la tecnica greca come l’origine di tutte le tecniche, anche se purtroppo è quello che succede oggi. Nell’antropologia delle tecniche, l’invenzione e l’uso di strumenti (a cui spesso ci si riferisce con i termini lavoro e prassi) sono stati considerati il processo determinante per l’ominazione, una concezione dimostrata in maniera convincente dal paleontologo André Leroi-Gourhan, per esempio. Leroi-Gourhan ha interpretato la tecnica come un’estensione di organi e un’esteriorizzazione della memoria. In questa interpretazione, la tecnologia è antropologicamente universale. Questo approccio non è sbagliato se consideriamo questa esteriorizzazione e questa estensione come una conseguenza di quella che Leroi-Gourhan chiama una «tendenza tecnica», ma resta da spiegare quelli che chiama «fatti tecnici», che sono diversi da un luogo a un altro, e da una cultura a un’altra. Cosa incorporano questi fatti tecnici, a parte una riduzione accidentale alla differenza culturale, o perfino a volte alla contingenza? Nella storia della tecnologia, il biochimico e sinologo Joseph Needham ha sollevato un interrogativo che continua a ossessionarci: perché la scienza e la tecnologia moderna non sono state sviluppate in Cina e in India? Una domanda che Needham ha posto mostrando al contempo l’alto livello di sviluppo scientifico e tecnologico in Cina prima del XIX secolo. Riprendendo l’indagine di Needham, vari studi hanno comparato lo sviluppo tecnologico in diverse parti del mondo per mostrare che, per esempio, una particolare area geografica è più avanzata di un’altra nella produzione della carta o nella metallurgia. Questa, però, è una distorsione dell’interrogativo di Needham, che in realtà suggerisce che non si può operare una comparazione diretta tra la scienza e la tecnologia cinesi e quelle occidentali, dato che sono basate su diverse forme di pensiero. In questo senso, come si possono riarticolare queste differenze? È anche allontanandosi da questa analisi, credo, che possiamo arrivare a un concetto di tecnologia ancora più ricco, che io chiamo cosmotecnica. Il prefisso cosmo- suggerisce che la tecnologia muove ed è condizionata dalla cosmologia, e media tra il cosmo e la morale del mondo umano. La Cina in questo libro è un esempio di questo tipo di analisi.

EM: Un altro dettaglio interessante del tuo libro, specialmente in un momento storico come quello che viviamo, è il suo oggetto: il pensiero cinese, e in particolare il suo rapporto con la questione della tecnologia. Nel bel mezzo della crisi scatenata dal COVID, la Cina è divenuta in Occidente lo specchio nel quale proiettare le nostre speranze e le nostre paure, e le loro forme più sfrenate. È divenuta, più che mai, la terra del complotto e del desiderio, della modernità maledetta e dell’utopia modernista allo stesso tempo. Naturalmente la sinoparanoia e il sinofuturismo non sono affatto fenomeni nuovi, ma mi chiedo se la tua prospettiva sui compiti e gli obiettivi che affronta il tuo libro sia cambiata dalla sua prima pubblicazione. Come si colloca il tuo libro dell’era del COVID? Pensi che ora la posta in gioco sia più alta? Ci sono questioni che ora tralasceresti di più per far spazio ad altre o cose che aggiungeresti?

YH: Il pericolo giallo è uno psicodramma occidentale da secoli, ma con il COVID probabilmente la sinofobia e la sinoparanoia hanno raggiunto un’entità inedita. La sinofobia sta peggiorando in molti luoghi, specialmente in Occidente; al momento una delle ragioni è il COVID, ma non è l’unica. Il sinofuturismo è una proiezione del desiderio di capitalismo in una società in cui l’informazione e il capitale diventano liberi e uguali. Ha senso solo per chi non è mai stato in Cina e costruisce le sue fantasie attraverso le immagini che trova su Internet, o per i turisti culturali che consumano la Cina come nei primi anni Ottanta, quando si saliva sulla Grande Muraglia con una lattina di Coca-Cola in mano. Sinoparanoia e sinofuturismo sono entrambe psicoterapie, ma non sono la cura. Il razzismo, specialmente quello istituzionale, non farà che generare sempre più angoscia in Europa. Io non sono un portavoce della Cina. Il mio libro parla della Cina ma va anche molto oltre la Cina, mira a porre la questione della tecnologia in generale. Il COVID non è un fenomeno della natura, né risulta dalla contingenza della natura, come spesso viene suggerito quando si dice che qualcuno, per esempio un agricoltore o un cacciatore, è stato inavvertitamente contagiato da un pipistrello. Il COVID è una conseguenza di una planetarizzazione tecnologica accumulata nel corso di secoli, come altre crisi ecologiche, anche se il suo rapporto con gli esseri umani è più intimo. Credo che con il COVID e i recenti problemi ambientali ci siamo resi conto che la cultura tecnologica che abbiamo ereditato e che si è diffusa non è più sostenibile. Avremo bisogno di escogitare delle alternative. Ma cosa intendo per alternativa? Il cambiamento nella proprietà o il cambiamento nella nazionalità non sono alternative. Il pluralismo tecnologico che ho proposto nel libro, e che pratico in tutto il mio lavoro, mi sembra anche più urgente alla luce della situazione in cui ci troviamo.

Cosmotecnica. La questione della tecnologia in Cina è soltanto un abbozzo della ricerca e un’apertura a un pensiero tecnologico nuovo. È il secondo libro che ho pubblicato nel 2016. Da allora ho pubblicato altre due monografie per affinare alcune idee che ho proposto nel libro. In Recursivity and Contingency (2019) ho rielaborato la questione dell’organicismo che Joseph Needham associa e identifica con il pensiero cinese in generale, ma l’ho fatto attraverso il suo opposto, ovvero l’Europa – perciò il libro traccia questo pensiero organicistico da Leibniz alla cibernetica. In Art and Cosmotechnics (2021) ho lavorato su quelle che chiamo la logica tragicista, la logica daoista e la logica cibernetica, per analizzare la questione dell’arte, che è una gemella della tecnica (dato che la parola greca technē significa sia «tecnica» che «arte»). Ma questa ricerca non si esaurisce, e non dovrebbe esaurirsi, con il mio lavoro, perché la mia capacità personale è troppo limitata da questo punto di vista; fortunatamente è una ricerca condivisa da tanti studiosi e studiose di diverse parti del mondo. Per esempio, la pubblicazione della mia antologia sulla tecnodiversità in spagnolo in Argentina e in portoghese in Brasile nel 2020 ha suscitato un enorme interesse in America Latina verso una nuova concezione di tecnologia.

EM: Una cosa che mi ha inizialmente sorpreso del tuo libro è l’interesse per il passato. Mi sembra un libro realmente mosso dall’idea che la vera importanza del futuro sta alle nostre spalle, nelle cose che abbiamo cancellato o rinnegato. Quando l’ho letto la prima volta, ho pensato che molta della sua forza venisse dal suo essere una reinvenzione della tradizione, non come lo strumento identitario che tanto pensiero reazionario ha promosso, ma come una fonte ricca di sbocchi e possibili vie d’uscita. Perché hai deciso di concentrarti tanto sul disseppellire le microstorie cifrate della tecnica? Qual è il tuo rapporto con il concetto di tradizione?

YH: Quello che mi interessa è la riflessione, ma non sulla tradizione mobilitata dal fascismo e dal nazionalismo. La tradizione appartiene a quello che Leroi-Gourhan chiama il milieu interno, in contrapposizione al milieu esterno, che corrisponde all’ambiente naturale e all’influenza di altri gruppi etnici. Nel milieu interno, che è la tradizione, risiede una dinamica di negoziazione costante con il milieu esterno attraverso la mediazione di un milieu tecnico, allo scopo di ristabilire un equilibrio. Perciò la tradizione non è affatto statica, ma anzi è una negoziazione sia del soggetto che dell’oggetto. Questa descrizione etnologica potrebbe non essere più valida oggi alla luce della globalizzazione tecnologica – una prosecuzione della colonizzazione – il cui scopo è distruggere il milieu interno cambiando rapidamente e radicalmente il milieu tecnologico. Il Giappone e la Cina sono stati costretti a modernizzarsi nel XIX secolo, e in questi paesi si vive in una contraddizione tra moderno e tradizione, e nella depressione che questa contraddizione produce. Forse oggi questo non è più un sentire condiviso, da quando l’Asia è stata conquistata dal consumismo americano. Ma è stato ciò che ho provato io. Sono nato in una famiglia cinese tradizionale specializzata in medicina cinese, sono cresciuto nella colonia inglese e ho ricevuto una formazione in ingegneria informatica, per poi mettermi a studiare filosofia e andare a lavorare in Inghilterra, Francia e Germania per 15 anni. Sono asiatico, ma sono anche europeo. Come facciamo oggi a dare un senso, o meglio a fare un miglior uso di questa incompatibilità e questa depressione? Non possiamo pigramente scegliere l’una o l’altra. Questo rapporto tra moderno e tradizione può essere visto e vissuto in maniera diversa in Occidente. Potremmo dire, come fa Hegel, che il progresso storico in Occidente è motivato da una necessità logica verso l’Assoluto intrinseca al progresso della ragione in Occidente. Il Weltgeist [lo spirito del mondo], dice Hegel, parte dalla Cina, poi viaggia e arriva in Occidente. Ultimamente ho letto un libro di un autore tedesco, Moritz Rudolph, dal titolo Der Weltgeist als Lachs [Lo spirito del mondo come salmone], che afferma argutamente che lo spirito del mondo è come il salmone che sempre ritorna nel posto da cui proviene e muore lì. Forse è vero che oggi lo spirito del mondo (che comporta una fede devota nell’universalità della ragione) sta tornando in Oriente e finirà lì. Fine, in questo senso, significa sia autorealizzazione che completamento. Così facendo, però, stiamo ancora aderendo a una particolare concezione di storia, quella propria dell’Illuminismo, che per di più è condizionata dalla particolare condizione tecnologica che abbiamo spiegato prima. Probabilmente Jean-François Lyotard lo aveva capito molto meglio di tanti dei suoi contemporanei nel suo discorso postmoderno, che purtroppo oggi è frainteso. Perché, come sai, la condizione postmoderna è in realtà letteralmente un resoconto sulla conoscenza sotto le nuove condizioni tecnologiche. Le prime 40 pagine di La condizione postmoderna di Lyotard contengono esattamente quello che sta succedendo oggi. Senza rinunciare troppo in fretta alla tradizione – che qui intendo come la vita dello spirito e il suo supporto materiale –, e senza sostanziarla in identità nazionale o simbolo, sono curioso di esplorare come questo pensiero non moderno potrebbe contribuire alla trasformazione della tecnologia oggi. A mio avviso è nell’incompatibilità delle diverse tradizioni filosofiche che possiamo sviluppare un pensiero nuovo, o l’individuazione del pensiero – individuazione nel senso di Gilbert Simondon.

EM: Un’altra cosa che trovo piuttosto interessante del tuo libro e del tuo pensiero è la tua dedizione al pluralismo. Mi ha veramente colpito, per esempio, la tua scelta di partecipare a un dibattito pubblico con Dugin. All’inizio sono rimasto sbalordito da questo incontro perché la maggior parte degli esponenti della teoria critica non si avvicinerebbe mai, tantomeno svolgerebbe una discussione critica, con uno come lui. E se riesco a capire la loro precauzione, allo stesso tempo mi sembrava assolutamente sensato che un teorico come te avesse deciso di farlo. Dopotutto Dugin è uno dei pochi pensatori contemporanei che ha portato l’idea di pluralismo a una delle sue conclusioni logiche possibili, costruendo una cosmologia eurasiatica multipolare che annulla l’idea che il mondo sia Uno, che il tempo sia lineare e che esista un’unica umanità. Naturalmente Dugin è manifestamente un reazionario, ma questo non dovrebbe squalificare a priori i suoi esercizi teorici come troppo pericolosi perfino da approcciare. Lasciarli nell’ombra, a crescere e persistere, sembra l’opzione meno intelligente. Perciò ti chiedo: che cosa pensi sia in gioco nel pensiero pluralista contemporaneo? E come immagini un pluralismo non reazionario?

YH: Il dialogo – che avrebbe dovuto essere un dibattito – con Alexander Dugin è stato organizzato dal mio editore russo in occasione della pubblicazione della traduzione russa di Recursivity and Contingency, ma non si è sviluppato come un dibattito perché Dugin diceva di essere d’accordo con tutto quello che dicevo, a parte una cosa: il fatto che non è un nazionalista come l’ho apostrofato in Cosmotecnica. I circoli accademici sono spesso il prodotto di piccoli ego che hanno bisogno di psicodrammi per mantenere la loro illusoria superiorità e la loro vanità. Questi manager dell’industria accademica non si dedicano al pensiero ma a politiche personali e istituzionali. Purtroppo questo è l’ambiente in cui ci troviamo a vivere oggi come accademici, una categoria di cui faccio parte anch’io. In realtà, come sai, nel mio libro ho criticato pesantemente Dugin per la sua politica reazionaria e per la tendenza a ricadere in quella nostalgia che troviamo in Heidegger così come nei filosofi della Scuola di Kyoto. Dugin, però, è un pensatore interessante nel campo della geopolitica, e a colpirmi è la sua lettura di Heidegger come un pensatore geopolitico. Credo che ci sia del vero in questa visione, e che potrebbe offrirci una nuova prospettiva sulla questione dell’Essere, che ho tentato di esplorare in Art and Cosmotechnics. Allo stesso tempo, come Heidegger, credo anche che se non osiamo affrontare il pericolo potremmo finire nella catastrofe. Il pensiero di Dugin è pericoloso, e la sua pericolosità è anche ciò che rende interessante la discussione con lui.

Riguardo al pluralismo, qualcuno potrebbe dire che è una minaccia per l’universalismo, dato che introduce un certo relativismo e dunque ci riporta al vecchio dibattito tra l’universale e il particolare. Questo non è il mio scopo e non è neanche lo scopo del pluralismo. Non voglio proporre l’eccezionalismo che oggi usano i nazionalisti per minacciare la democrazia, la libertà, i diritti umani ecc. Al contrario, tendo a pensare che non si possa cominciare eliminando tutte le differenze (o assumerle come meri fatti), ma che bisogna prima ammetterle, le differenze. Ci sono diversi pluralismi, non tutti i pluralismi sono uguali. Il pluralismo tecnologico, o tecnodiversità, che propongo è anch’esso molto critico del pluralismo della natura difeso dagli antropologi. Ma il pluralismo è soltanto un passo del processo di pensiero, non il suo fine. Preferisco chiamarla frammentazione anziché pluralizzazione. Frammentare certe uniformità o dogmi, come sto cercando di fare con concetti come quello di tecnica, voglio produrre una frammentazione del pensiero. E soltanto con una tale frammentazione possiamo produrre un’individuazione del pensiero, considerate le loro incompatibilità e la nostra condizione tecnologica.

Traduzione di Clara Ciccioni