Videogiochi radicali

Verso la prima metà dei Duemila, nell’era pre-Facebook, il navigatore in cerca di distrazioni notturne poteva imbattersi in un sito piuttosto curioso. Era un collezione di programmi amatoriali in tecnologia flash, abbastanza basilari nella grafica e nell’interfaccia ma decisamente originali per gameplay e trama. L’utente poteva scegliere, ad esempio, di impersonare il manager di un ristorante McDonald’s che sembrava uscito dal chapliniano Tempi Moderni, tra vacche improduttive da mandare al macello e coltivazioni ogm da mettere a frutto. In un altro gioco si potevano comporre discorsi assolutamente a casaccio per Papa Wojtyla, e riascoltarli con la voce originale e balbettante del Pontefice. In un altro ancora, sganciare bombe su un povero villaggio afghano, dove era praticamente impossibile scansare i civili innocenti. I giochi erano tutti così: per niente politically correct.

Quel sito si chiamava Molleindustria e il suo fondatore, Paolo Pedercini, da allora è diventato uno dei massimi esperti in design di videogame; un caso raro di intellettuale che campa della sua passione e viene invitato in tutto il mondo a parlarne. Lo incontrai per la prima volta tre anni fa, alla Carnagie Mellon University di Pittsburgh, dove insegna tuttora Experimental Game Design. Il corpo principale del college in stile neoclassico americano, poi i dipartimenti di scienza e tecnologia che si dipanano tra un dedalo di ponti sospesi su boschi e prati, magazzini con giganteschi robot ragneschi, plotter dal costo esorbitante che incidono su ogni tipo di materiale, studentesse di scultura contemporanea alle prese con misuratori laser. «Col mondo accademico italiano non ho pressoché nessun contatto», mi disse. «Credo di aver capito che una posizione come la mia in Italia non esista. Dovrei praticamente ricominciare da zero». Ad oggi fanno sette anni che è in America.

Dal sito molleindustria.org

Non c’era bisogno di essere degli esperti per constatare l’originalità del progetto Molleindustria, la cui missione – si leggeva un tempo nella homepage – era di offrire «rimedi omeopatici all’idiozia del divertimento mainstream». Degli accademici italiani pensarono che quella simulazione di McDonald’s, ahimè piuttosto irrispettosa, fosse una trovata della multinazionale, e lo supplicarono di fare un intervento a una conferenza sulle vie giocose del marketing aziendale. Lui accettò, non senza essersi prima assicurato l’accompagnamento di qualche membro degli Yes Men, gruppo famoso per una serie di scherzi in stile prankster alle grandi corporation. Patatrac: insieme salirono sul palco e raccontarono che grazie a giochi del genere diversi top manager di McDonald’s si stavano convertendo alla lotta armata. Nel 2007, fu Operazione: Pretofilia (un gioco online sui preti pedofili) a scatenare le polemiche, quando il capogruppo di un partito di centro alla Camera riuscì con un’interpellanza parlamentare a far oscurare temporaneamente il suo sito. Niente di grave, solo un contrattempo. Pedercini continuò a produrre.

Ma l’Italia – per usare una frase ormai consunta – gli stava stretta. Una volta terminati gli studi in Graphic Design all’Accademia di Brera, a Milano, Pedercini decise di partire per un master in Ingegneria Elettronica negli Stati Uniti. Passarono due anni e si liberò di un posto come visiting professor alla Carnagie Mellon (una delle più importanti in ambito tecnologico della costa orientale). Fece domanda. Venne assunto.

«Now you can be the protagonist of the petroleum era: explore and drill around the world, corrupt politicians, stop alternative energies and increase the oil addiction». Da Oligarchy, Molleindustria 2008.

Addio piazze?

A partire dal 2003 – l’anno in cui fu fondato Molleindustria – molte cose sono progredite, nel rapporto tra videogiochi e politica. Se un progetto di crowdfunding come Riot Simulator sembra prodotto da menti simili a quella di Pedercini, è anche mirabile come si sia affermato un fenomeno inverso: la ludificazione – «gamification» per usare il gergo del marketing – dello spazio fisico urbano; in un vecchio articolo per Prismo, Raffaele Alberto Ventura spiegava bene come le aziende expottimiste e gli insorti anticapitalisti spesso si siano fatti l’occhiolino a vicenda nel loro ricorrere al registro ironico e la retorica videoludica, usando le città come terreno di incontro/scontro per esaltare/distruggere i simboli del consumismo.

Da quando nel 2003 ha dato vita a Molleindustria, Pedercini non ha mai smesso di lavorare al suo personalissimo concetto di «riappropriazione» di un mondo, quello dei videogiochi, che ancora in tanti considerano un passatempo per ragazzini o adulti mai cresciuti. La sua missione – «un richiamo per la radicalizzazione della cultura popolare» – l’ha portato a tenere innumerevoli conferenze (ma senza scherzi) e sperimentare con le tematiche più svariate, dalla lotta al terrorismo all’inquinamento globale, dallo sfruttamento dei lavoratori del Terzo Mondo alla santificazione dei guru dell’hi-tech (a cominciare da Steve da Cupertino). Il lavoro accademico e l’hobby di programmatore underground si alternano alle commissioni che gli arrivano da clienti più mainstream – sui quali però lui mantiene un profilo piuttosto basso, e un certo riserbo.

Da Phone Story, «an educational game about the dark side of your favorite smart phone», Molleindustria 2011.

Se durante la prima nostra chiacchierata avevo avuto modo di conoscere l’uomo che si celava dietro Molleindustria, ricostruire la sua traiettoria professionale e raccontare il contesto universitario in cui si era ormai assestato, un mese fa, via email, mi sono ritrovato a discutere con lui l’idea stessa di impegno politico alla luce dell’elezione di Trump. Innanzitutto gli ho chiesto quanto il suo attivismo fosse confinato alla sfera virtuale e quanto a quella «grassroots», di strada, pur sapendo che una tale distinzione può apparire banale e sbadata. Pedercini allora mi ha spiegato che non ha alcun rigetto nei confronti delle manifestazioni in carne ed ossa, essendo lui stesso un assiduo partecipante delle stesse, da almeno 15 anni – è tra l’altro autore di un sito legato ad uno dei primi EuroMayDay milanesi – solo che al tempo stesso cerca di esplorare linguaggi nuovi; è un fan di Anonymous, dei flash mob in generale, del lato virale delle Primavere arabe e dei vari «comitati invisibili» emersi negli ultimi anni.

Sul sito di Molleindustria adesso campeggia un progetto intitolato Casual Games for Protests che in realtà di virtuale ha poco o nulla, ed è tutto basato su una serie di giochi di ruolo che i manifestanti potrebbero intavolare durante una protesta. Una risposta immediata alle ultime elezioni americane, e un tentativo di far qualcosa in relazione all’ondata di risposte che stiamo vedendo tutti i giorni. «Di manifestazioni ce ne sono di ogni tipo e non mi sognerei di generalizzare, ma troppo spesso si adottano formule senza pensarci troppo: il corteo con gli striscioni e gli stessi slogan che finisce con lo stesso comizio eccetera. Per gente che scende in piazza per la prima volta questi rituali possono essere alienanti, per gente che li fa da anni noiosi».

Da Leaky World, «an interactive interpretation of the essay Conspiracy as Governance by Julian Assange», Molleindustria 2010.

Pokémon politics

La storia di Pedercini ci parla anche di differenze cruciali tra il modo di fare attivismo politico in Europa e quello americano: che è più formalizzato, più ritualizzato, con un’enfasi più marcata sul processo democratico; il che fornisce una voce importante a gruppi in altro luogo marginalizzati, e tiene a bada i maschi che, ricorda lui, «altrove tendono a dominare conversazioni e processi decisionali». Ed è un problema che conoscono bene anche nella Silicon Valley, dove numerose inchieste hanno messo in luce una situazione ancora lontana dalla diversity da molti sbandierata. In America c’è però un’attenzione per questi temi spesso ignota al giornalismo italiano: basti pensare ad articoli come questo, dove si analizzano le implicazioni sociali di Pokémon GO sulle persone di colore, mandate a cercare «pokestop» nelle aree a maggioranza caucasica, e quindi a rischio d’essere fraintese e prese per malintenzionate.

Eccessi del politically correct e della cultura del piagnisteo? Mica tanto. Pedercini non si tira indietro: per lui lo svisceramento degli effetti culturali dei videogiochi è il pane quotidiano. «Inizialmente i pokestop erano basati sui portali di Ingress, il precursore di Pokémon GO creato dalla stessa agenzia», spiega. «Questi punti di riferimento erano stati designati dalla comunità dei giocatori che era molto più uniforme, molto più bianca e ricca, visto il carattere astratto e underground del gioco».

Prevedibilmente, col tempo sorge il problema di quei ragazzi che già hanno la sfortuna di crescere nei quartieri più malfamati, con le scuole e i servizi peggiori, e si trovano svantaggiati pure in un gioco di fantasia. «A quel punto ci sono state manovre correttive da parte di Niantic Labs per distribuire i punti nelle comunità più povere. C’è persino un laboratorio, a Boston, che parte dal problema dei «pokestop deserts» per introdurre ragazzi a questioni ben più profonde sulle disuguaglianze sociali negli ambienti urbani, e stimolare partecipazione civica». In uno di questi workshop i ragazzi hanno individuato e documentato possibili pokestop nei loro quartieri – di solito edifici storici o di una certa importanza – e nel giro di pochi mesi verranno introdotti ufficialmente. «E comunque il problema non è che Pokémon GO mette a rischio i giocatori afroamericani», spiega Pedercini. «Il problema è che la polizia li ferma senza motivo. Il risultato secondo me più interessante del gioco è proprio quello di spingere giocatori di tutte le età ed estrazioni sociali a oltrepassare questi confini invisibili».

Da Nova Alea, «A game on the forces that shape our cities», Molleindustria 2016.

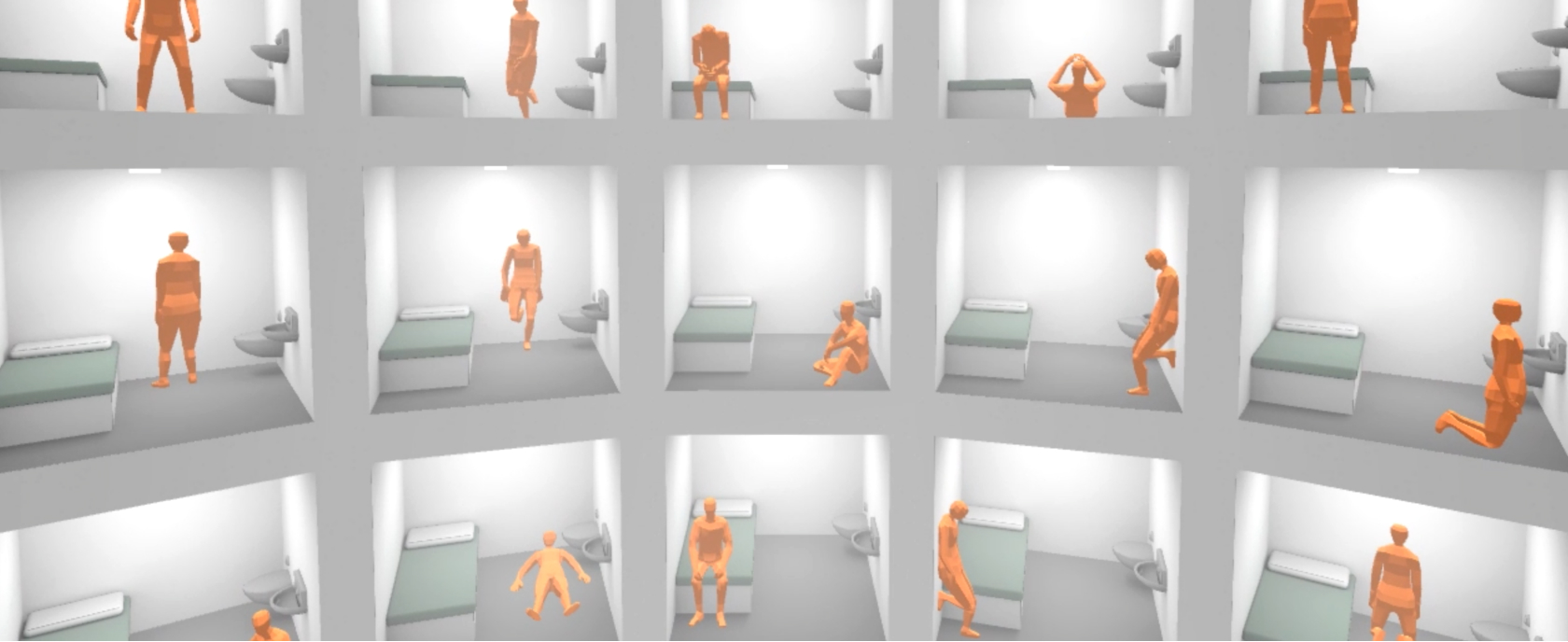

Il suo ultimo progetto, che sta già esibendo in vari festival, si intitola A History of the Gaze e si focalizza sulla realtà virtuale. Lui lo definisce «un saggio esperienziale sulla relazione tra lo sguardo e la violenza». È un saggio perché non è narrativo, ma procede per associazioni concettuali: «Ti trasporta dallo sviluppo della vista di un predatore pre-cambriano allo sguardo come segnale di aggressione nei primati, dal sguardo collettore del turista di massa allo sguardo cibernetico del pilota di droni», racconta Pedercini. «Ed è esperienziale perché non usa testo o voce, il linguaggio è interamente composto di azioni ed oggetti. L’unico modo di interagire è guardare o non guardare».

Ultimamente negli Stati Uniti ci sono state polemiche molto accese per il modo in cui alcuni accademici uniscono i loro sfoghi socialmediali alla loro attività d’insegnamento: pensiamo ad esempio ai casi di Steven Salaita (contratto rescisso dall’University of Illinois per alcuni tweet contro Israele) oppure George Ciccarello-Maher (una lite in corso con la Drexel University per degli status contro il suprematismo bianco). Pedercini su Twitter è molto outspoken, come direbbero gli anglosassoni, e dai suoi superiori non ha mai avvertito né censura né pressioni di alcun tipo. Si ritiene fortunato. Ma, come Evgeny Morozov si guarda bene dal fare un elogio utopico della rete. Quando gli chiedo se l’essere estremamente attivi sui social faccia bene ai professori più militanti, oppure rischi di diventare l’ennesima forma di dipendenza, mi risponde così: «Funziona solo per lo scambio di notizie, meme, e battute. Per tutto il resto è un disastro».