Scorticate e fatte a pezzi

C’è un dipinto di Lynn Randolph, si intitola Immeasurable results: è l’immagine di una donna che sta per entrare nella macchina della risonanza magnetica. Ha la testa infilata in un cilindro di plastica e un lenzuolo la copre fino ai piedi. Sopra di lei, appeso a un nero cosmico, uno schermo di grandi dimensioni riproduce una sezione del suo cervello e intorno, come organelli fluttuanti, delle creature inventate. È una delle illustrazioni che Randolph ha prodotto negli anni novanta per accompagnare il lavoro di Donna Haraway, e rappresenta ancora oggi in modo azzeccato, titolo incluso, gli effetti che la tecnoscienza può avere sulla percezione di sé.

Prendiamo un referto. C’è sempre un referto da considerare. È davvero impossibile misurarne i risultati, calcolarne le conseguenze.

Ecco cosa vedremo sullo schermo che circonda la corteccia cerebrale, è quello che il referto non dirà: un orologio senza lancette munito di chele, un demone che percuote il cranio, a ricalcare il rumore assordante della risonanza, una sirena dalla bocca spalancata accanto a un pene fluttuante. È un miscuglio di dati di fatto e promesse, proiezioni e paure, a tenere avvinghiata la carne alle macchine.

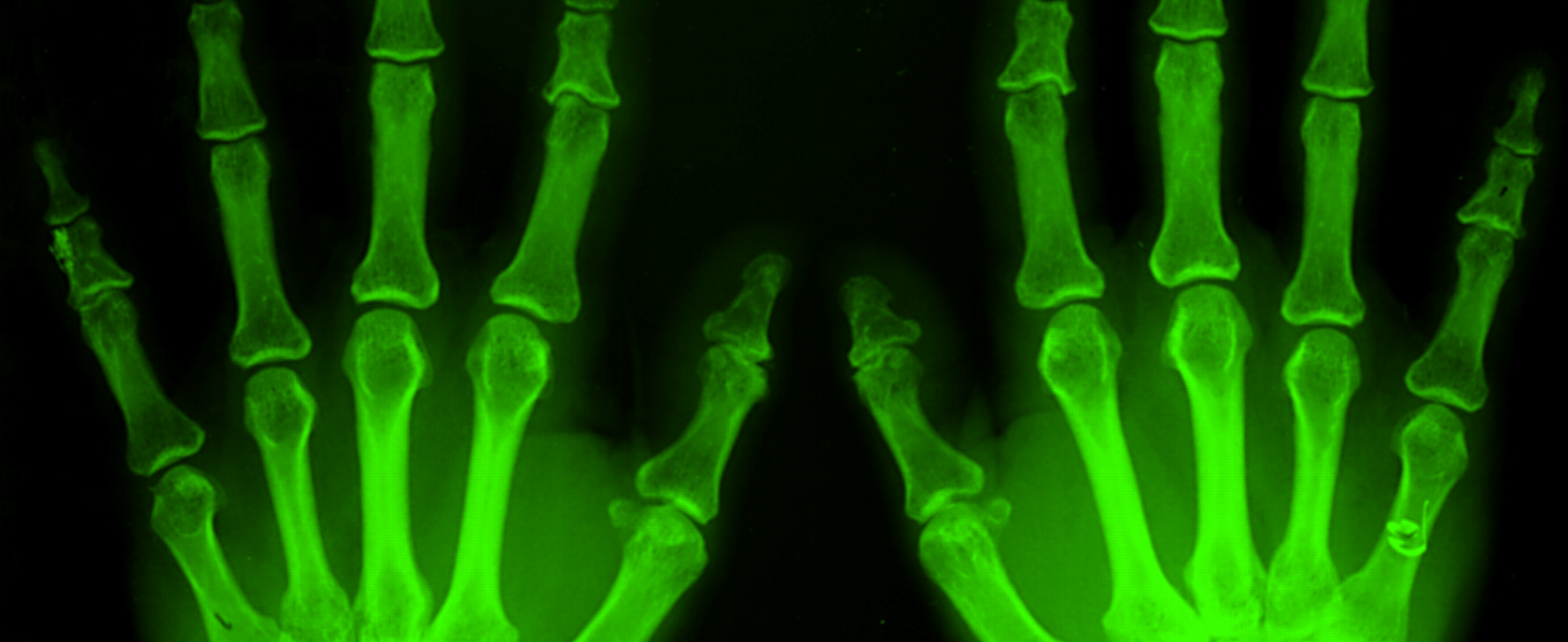

Pensiamo a una donna, cerchiamo di ricostruirne la storia clinica. Vedremo un susseguirsi di schermate. Scie bianche su sfondi neri, cd rom. Radiografie da cui emergono ossa gessose e denti consumati dal tempo. Fibroadenomi di pochi millimetri incastonati nel tessuto della mammella. Costellazioni fluorescenti di arterie e neuroni, scintigrafie.

Eppure il discorso si riduce sempre, in modo quasi automatico, all’aborto, alla contraccezione, alla fertilità.

Del cuore di una donna, per dire, non interessa a nessuno. In un articolo pubblicato dal New England Journal of Medicine nel 1991, la cardiologa Bernardine Healy, direttrice dell’Istituto Nazionale di Salute Pubblica inglese la definiva «sindrome di Yentl», prendendo in prestito il nome della protagonista del racconto di Isaac Bashevis Singer per denunciare quello che già riscontrava come un dato di fatto: le donne e gli uomini si ammalano diversamente, ma la ricerca medica e la farmacologia si basano prevalentemente su corpi maschili.

Invece sembra non ci sia nient’altro su cui la scienza si sia accanita tanto nel corso degli anni che controllare le funzioni riproduttive delle donne, a parte scandagliarne la testa per dimostrarne l’inferiorità.

Quella della ricerca impegnata a rintracciare cervelli maschili e femminili per giustificare gli stereotipi è una storia di lunga data, ricorda Cordelia Fine in un articolo comparso su Science nel novembre 2014 intitolato «His Brain, Her Brain?». Un’ossessione fortemente ridimensionata dalle ricerche più recenti della neurobiologa Daphna Joel dell’Università di Tel-Aviv, che ha esaminato con risonanza magnetica più di millequattrocento cervelli, arrivando alla conclusione che la maggior parte presenta un mosaico di caratteri dell’uno e dell’altro sesso. Non esiste un cervello femminile: donne si diventa.

A confrontare la risonanza di Randolph con la storia delle ecografie ci sembrerà di vedere rappresentato il fantasma dell’isteria come una gravidanza extrauterina. Se il mostro è l’incarnazione della differenza dalla norma, per riprendere la Rosi Braidotti di Madri, mostri, macchine, allora siamo già di fronte a un mostro.

Alla conoscenza diretta del sentire subentrano parametri come il rischio e la probabilità. Dal sistema tattile dell’esperienza la percezione si trasferisce a quello audio-visivo e statistico dell’ingegneria medica. È la grammatica della prevenzione, e secondo la grammatica della prevenzione esiste sempre un limite di valori entro cui un corpo è ritenuto «sano». Al di fuori di questo limite la tecnica interviene per arginarne le abiezioni, l’anormalità. Ma a volte non fa che amplificarle.

Consideriamo il parto. Solo nel Regno Unito dagli anni ‘30 agli anni ‘50 del Novecento si è passati da un 70 per cento di nascite ritenute normali a un 70 per cento di nascite ritenute a rischio, faceva notare Vandana Shiva all’inizio degli anni duemila in un saggio intitolato Biopirateria.

È in corrispondenza di questo passaggio che l’immaginario del mostruoso si lega a filo doppio al corpo materno, e l’esigenza di controllare l’abiezione non trova sfogo migliore della fantasia del parto maschile: sono i medici a produrre bambini, il corpo delle donne diventa un contenitore, un acquario trasparente collegato a un monitor, un vetro attraverso cui guardare.

La gravidanza viene ospedalizzata. Il carattere probatorio del «primo movimento» avvertito sotto il cuore, ricostruisce la storica tedesca Barbara Duden, lascia il posto al test di gravidanza chimico. Se esiste una prova, si trova fuori dal corpo.

Siamo negli anni settanta quando vengono messi in commercio i primi test di gravidanza, gli stessi anni in cui vengono poste le basi per la regolamentazione dell’aborto. Negli Stati Uniti esce il libro Our Bodies Ourselves a cura del Boston Women’s Health Book Collective. I corpi sono al centro dei movimenti delle donne in tutto il mondo, niente sarà più come prima.

Eppure quella dei collettivi, del self-help, dell’autodeterminazione sulla salute sessuale è destinata a restare una parentesi breve nella storia. Un punto di svolta che ha strappato l’esperienza anatomica alla sfera privata e domestica dell’indicibile per consegnarla a una dimensione condivisa e verbalizzata, senza poter evitare che nel giro di poco venisse completamente inghiottita dall’istituzione medica e dalla sua visione meccanicistica.

Un insieme di parti affidate alla gestione di professionisti, in questo si traduce l’immagine del «fare a pezzi» i corpi. Corpi che gradualmente diventano trasparenti, un affare di stato, come scrive Duden ne Il corpo della donna come luogo pubblico, uno dei suoi lavori più noti. L’utero si fa scenario dell’immaginario collettivo, matrice vuota da incidere e controllare dall’esterno: «Un terreno su cui è possibile vedere, intervenire, decidere» che riguarda direttamente lo Stato, la salute pubblica, la chiesa, il marito. Non si tratta più del corpo di una donna, ma del corridoio attraverso cui passa e si realizza il controllo delle nascite, la misurazione dello stato di nutrizione e dei tassi di aborto, e all’interno del quale si colloca la trasformazione delle persone in popolazioni.

È con la fine degli anni Ottanta che si compie «l’ultima fase dell’uomo di vetro», come la chiama Duden, da qui in poi la pelle non sarà più un confine, racconta nella raccolta I geni in testa e il feto nel grembo.

Il feto, che Duden definisce «un mostro creato dalla tecnica», per Haraway diventa condensatore di storie dell’origine, «un germe di cristallo o un’icona per configurare i concetti di persona, famiglia, nazione, origine, scelta, vita e futuro». Come il seme transgenico e il chip di silicio, è un cyborg indissolubilmente legato alla sua immagine sintetica diffratta nello schermo di un computer.

In Testimone modesta la biologa e teorica californiana sceglie di rileggere il discorso sulla gravidanza attraverso il fumetto femminista, e lo fa citando la vignetta di Anne Kelly apparsa sulla rivista norvegese Nytt om Kvinneforskning nel 1992, che riprende e varia La creazione di Adamo di Michelangelo e che Haraway intitola Virtual Speculum, per richiamare alla memoria i gruppi di self-help.

Nella vignetta di Kelly vediamo una donna nella posizione di Adamo, e l’immagine di un feto sullo schermo di un pc, al posto del «dio padre». È una parodia della ecografia come relazione donna-feto mediata, e interrotta, dalle nuove tecnologie di visualizzazione, ma è allo stesso tempo il ricordo di un «film dell’orrore biologico, che dobbiamo ancora imparare a guardare».

La donna-Adamo di Kelly, dice Haraway, non guarda un riflesso, ma tiene d’occhio la meta attraverso la pulsione del desiderio; non è una Venere allo specchio, ma una testimone-autrice nello spazio virtuale generato dal computer. Con la mano protesa verso la tastiera è pronta a schiacciare «esc». L’immagine del feto sullo schermo non è la sua copia, ma il suo progetto di libertà, o il progetto della cultura tecno scientifica; il cordone ombelicale incarnato nei cavi elettrici si dirige verso l’esterno, a ricordare come l’immagine del feto sia soprattutto un manufatto, un’ icona, quello che Duden ha definito un emblema dei media e che Haraway ricorda essere anche e soprattutto un luogo di lavoro. Il feto è da una parte feticcio postmoderno, immerso nel cyberspazio della visione, troppo spesso confuso con la sua immagine; dall’altra luogo di rielaborazione politica, di scelta.

Accostando il disegno di Kelly alla vignetta disegnata circa vent’anni prima sul giornale Sister, the Newspaper of the Los Angeles Women’s Center intitolata «Wonder woman e i medici», Haraway interpreta le nuove tecnologie di visualizzazione come il nuovo speculum da strappare al potere dominante. Riponendo fiducia nel progetto di una tecnoscienza femminista capace di mettere al primo posto il diritto alla salute. All’icona dell’ecografia sullo schermo si affianca un’immagine mancante: la crociata delle coppie sterili nei paesi industrializzati fa il paio con gli aborti selettivi nei paesi del Sud, dove l’amniocentesi è utilizzata per selezionare il sesso dei nascituri.

Ma è forse la scultrice Helen Chadwick, nel 1994, a offrire per prima uno degli sguardi più originali sulla vita intrauterina: dopo aver fissato nella formaldeide una serie di embrioni avanzati da processi di fecondazione in vitro portati a compimento presso il Kings College di Londra, li fotografa e ne realizza una serie di camei, rendendo dirompente in questo gesto di materiale oggettificazione tutta la contraddittorietà del loro essere feticci della scienza e gioielli della memoria, prodotto a metà strada tra arte e tecnologia. Ispirata dagli articoli di Rosalind Petchesky, Chadwick, tra le più importanti visual artist britanniche, dà vita alla serie per esplorare il confine tra animale e umano, vita e morte, arte e grottesco, racconta l’antropologa Sarah Franklin nel saggio Dead embryos contenuto nella raccolta Fetal Subjects, Feminist Positions. Chadwick li raccoglie nell’esposizione «Stilled Lives», dedicata al concetto di procreazione assistita. «Osservare gli embrioni attraverso la lente di un microscopio dà l’impressione di trovarsi di fronte a una foto d’epoca vittoriana, se non fosse per il fatto che qui è la vita stessa ad essere immortalata, non il tempo», commenta Chadwick.

La domanda intorno è sempre la stessa e a distanza di anni ritorna assillante: dove inizia la vita?

La risposta cambia a seconda del contesto, del periodo storico, delle tecnologie coinvolte.

Se c’è una vita prima della nascita è nel servizio del fotografo svedese Lennart Nilsson «Life Before Birth» di recente ripubblicato dal Time e comparso per la prima volta nel 1965 sulla rivista Life. Il servizio documenta l’evoluzione dell’embrione umano: per la prima volta viene raffigurato un feto vivo di diciotto settimane in un’immagine intrauterina.

È quello che Barbara Duden chiama «effetto Nilsson» o anche «vedere a comando». È a partire da queste immagini che secondo Donna Haraway il segno diventa la cosa: il feto diventa un feticcio.

Venticinque anni dopo, nell’agosto 1990, la stessa rivista porta in copertina un embrione di cinquantasei giorni che nuota nel liquido amniotico. Il titolo grida: la prima immagine di sempre su come comincia la vita.

Allora, dov’è che inizia la vita?

Nel saggio «The Motherless Fetus», contenuto nella raccolta Reassembling Motherhood, pubblicata negli Stati Uniti a fine 2017, Anne Higonnet, docente di Storia dell’Arte alla Columbia University di New York, riapre il dibattito nell’era delle immagini a ultrasuoni. La vita inizia fin dove arriviamo a vederla: le migliaia di fotogrammi inviati e ricevuti in tutto il mondo su Whatsapp ci parlano continuamente. Non esistono ragioni mediche per la stampa in 3 e 4 D dell’ecografia a ultrasuoni, che rende possibile visualizzare non più soltanto gli organi e lo scheletro di un feto, spiega Higonnet, ma la sua stessa pelle. L’unica ragione è simbolica: le immagini a ultrasuoni rientrano a pieno titolo negli album di famiglia, mentre la madre è lentamente digerita da un processo che sovraespone il suo corpo a tal punto da farlo sparire.

L’illusione è ottica e sta tutta qui: crediamo solo a ciò che vediamo, ma è l’unica cosa di cui non abbiamo esperienza. Tralasciando un particolare di non poco conto, che quel minuscolo organismo ingigantito da riproduzioni digitali prive di scala non esiste di per sé ma fa ancora integralmente parte del corpo di una donna. Non si tratta della vita in sé, scrive Higonnet, ma dell’immaginario collettivo che vogliamo costruire. «Più l’immagine del feto ci sembra “reale”, più accuratamente dimenticheremo il corpo di cui fa parte. Quando si dice metaforicamente che qualcosa è “fuori campo” significa che è irrilevante. In senso letterale e metaforico, rispetto al feto la madre è ora completamente fuori campo.»

Sembra il simbolo amplificato di quello che accadrebbe in ogni caso, qualcosa che a vari gradi ci riguarda tutti. Nella smania di controllo il corpo intero resta fuori dallo schermo, dalle cartelle cliniche, dal discorso. È il fuori campo che nella risonanza di Randolph ospita i mostruosi organelli fluttuanti. Lo spazio nero, liquido, intergalattico che circonda le strutture luminose e sconfina nelle esistenze, assorbe tutto e si offre come terreno fertile per germi di paure e fantasie, proiezioni salvifiche e piccole apocalissi pronte a esplodere da un momento all’altro.

La bellezza severa delle immagini generate da magneti e ultrasuoni, radiazioni e liquidi di contrasto, non può niente di fronte alla vertigine che si prova a starci davanti. Cascarci dentro può sembrare la spinta definitiva, l’unica in grado di sottrarci al tormento di ripetere l’esame ogni tre, sei, dodici mesi.

Mettere a fuoco un embrione di pochi giorni, un lipoma al centro del terzo ventricolo cerebrale, un fibroma aggrappato al tessuto uterino, ci dice poco su quello che resta intorno, inclusa la nostra vita.

La medicina è una scienza imperfetta, non può spiegare tutto quello che le sue macchine sono in grado di mostrare. La precisione dell’ottica, la misura millimetrica delle dimensioni, finisce dove inizia la decifrazione delle conseguenze.

E i risultati sono davvero incalcolabili se la distanza tra realtà e rappresentazione diventa intangibile. È lo scarto tra ingegneria e diagnostica: vediamo quello che ancora non sappiamo, che un attimo prima non eravamo, che all’improvviso sentiamo di essere.

è nata nel 1984. Ha scritto un romanzo uscito nel 2016 per Effequ e diversi racconti su riviste. È nella redazione della rivista inGenere e collabora con le pagine culturali de Il Manifesto. Di recente ha curato l’edizione italiana di For love of matter di Freya Mathews.