Saluti dal sottobosco

Eccovi la botanica parallela di me stesso. È la mia storia, eppure non ho titolo per raccontarla. E ne farei tranquillamente a meno, se non fosse necessario. In tutta onestà, non traggo piacere dal farlo. Per natura, sono timido e umile, però sono tenuto a dire la verità su me stesso. E non mi cimenterei affatto in quest’impresa se non fosse che, in caso contrario, potrei creare più imbarazzo o risultare altezzoso.

Iniziamo. C’era una volta una pletora di eminenti studiosi che usava calpestarmi. Probabilmente ero considerato un novellino, vegetazione bassa: sottobosco. La mia storia – anzi, per essere più precisi, la nostra storia – comincia qui.

Qual è la nostra storia esattamente? Chi è il «noi» in questo sottobosco? Il tessuto dello stelo, un minuscolo insetto, piccole foglie, funghi e una miriade di piccolissime creature che l’occhio umano non abbraccia completamente. Devo ammettere che sono pieno di amici, quel tipo di compagnia ben assortita con cui ti va di uscire. Siamo incasinati e divertenti, umbratili ma allegri. Mi piacerebbe pensare a noi come a un bordello.

Il nostro è un bordello autentico, una piccola dolce casa, una capanna di legno nella foresta. Non un bordello nel senso volgare, come si penserebbe oggi, ma un posto accogliente, aperto ai rapporti. Per quanto una parola possa cambiare significato, il nostro è il più antico. Le parole viaggiano e in alcuni casi vanno verso direzioni impensabili come questa che ci descrive come un crogiuolo, un caos di piccoli stupendolosi esseri viventi.

Viviamo ai piedi della nostra foresta. Se volete considerarci come una casa, fate pure, ma sappiate che siamo del tipo aperto e variabile. Tanto accoglienti quanto metamorfici. Sappiamo il fatto nostro, insomma. Meglio avvertirvi: siamo lunatici, mutevoli e bizzarri, quindi per favore non aspettatevi una trama logica e lineare. Potremmo risultare coerenti, forse, ma solo nell’insieme. Tessiamo relazioni, e siamo un po’ olistici: un complesso complesso.

Nonostante la volgarizzazione, qualcosa di prezioso ancora rimane nel concetto di bordello. Proviene da noi. Ha a che fare col sesso e i nostri compagni fiori. Come ha scritto un amico studioso:

I fiori entrano per moltissima parte nella nostra vita quotidiana: adornano le tavole imbandite, i salotti delle case…costituiscono i doni più graditi; fanno parte del cerimoniale più attraente per le nozze. Si trovano fra le pagine dei libri, conservati, secchi, quasi irriconoscibili. Ove è una casa è un giardino, più o meno grande, e dal giardino s’attende, con la stagione propizia, il giocondo festoso prorompere dei bocci fiorali. Ma se il fiore non è che un organo sessuale, tutto ciò non ha forse l’aspetto di una adorazione inconsapevole, per tradizione o per istinto, del sesso?

Tra i fiorellini ci sono i nostri migliori e talvolta precoci amici: violette, campanule, primule, pervinche, bucaneve, anemoni, aquilegia e verga d’oro, digitale gialla e mughetto. Crescono tutti alla nostra ombra, che offriamo come protezione dal gelo invernale.

Il nostro comportamento è più imprevedibile di quel che non si creda. Siamo un assemblaggio aperto – come ci definiscono oggi – che è possibilmente impossibile da cogliere interamente. La nostra maggiore densità, la densità del sottobosco, è ora considerata un indicatore del cambiamento forestale. Ma non basta limitarsi a questo.

La nostra storia riflette la storia di su, la canopia, la storia del nostro cielo ombreggiato. Funziona anche al contrario. Sapete quanto possiamo essere resistenti, intendo l’unione del nostro cielo e noi sotto di esso, il sottobosco? Danziamo continuamente una danza impermanente. Quando la chioma è chiara e poco ombrosa, noi piccoli siamo più luminosi e ricchi, e ci divertiamo a fiorire splendidamente in tarda primavera o inizio estate. Siamo solo un po’ più timidi quando il nostro tetto, la canopia, è spesso e senza spazi vuoti. Ad ogni modo, respiriamo insieme; a volte siamo più silenziosi, e forse un po’ meno appassionati e in fiore, ma resistiamo sempre. Facciamo squadra!

Gli scienziati, quella moltitudine di eminenti studiosi che usava calpestarci, di tanto in tanto viene a farci visita. Recentemente si sono resi conto che la nostra composizione e organizzazione spaziale, la diversità delle specie del sottobosco, sono indicatori quintessenziali del grado di naturalità delle nostre foreste. Bene, ma a volte ci va molto, molto peggio; veniamo semplicemente eliminati – tutti noi, anche gli alberi, tutto il nostro bordello – solo per essere sostituiti da praterie e arbusti o colture agricole.

Questa storia è vecchia quanto la storia del pianeta, noi le abbiamo viste tutte! Il grande Giulio Cesare disboscò l’intero bordello padano. Il legno era una delle materie prime più essenziali a quei tempi. Era la materia primaria per gli edifici privati e pubblici di tutto l’Impero Romano. Il riscaldamento era a legna; il legno veniva bruciato per cuocere i mattoni usati nella costruzione degli acquedotti. Anche il pascolo di capre, pecore, mucche e maiali richiedeva la deforestazione. Per finire, la deforestazione divenne pure uno strumento di guerra. Migliaia di acri furono cancellati da Cesare per evitare che alcuni umani se la dessero a gambe e si nascondessero nella foresta.

Il legname è ancora fondamentale. Non c’è società che non ne abbia bisogno. E siamo felici di contribuire come possiamo. La vita è un respiro condiviso. Lo sappiamo. Gli esseri umani hanno bisogno di noi, anche i batteri hanno bisogno di noi. Entrambi possono essere molto distruttivi. Gli esseri viventi non sono sempre così buoni e belli come alcuni credono. Noi non siamo né belli né buoni, né brutti né cattivi. Ci facciamo tutti del male.

Non vediamo gli esseri viventi come colpevoli. Ma, naturalmente, lo siamo tutti, fin dall’inizio della nostra apparizione nel mondo. Guardate cosa può fare il nostro amico invisibile, il virus. Qualche tempo fa alcuni compagni batteri hanno iniziato a decimare i nostri ulivi in molte parti del globo. Gli umani volevano olive e olio extra vergine d’oliva, ma i batteri volevano un po’ della loro linfa vitale. Siamo tutti pieni di desideri. A volte facciamo un pasticcio. Troviamo solo un po’ fastidioso quando sminuiscono il nostro contributo.

Ci limitiamo a raccontare solo una delle nostre storie: una bellissima storia di vita e di morte nel sottobosco. Lo facciamo solo per soddisfare il vostro desiderio – e anche il nostro, dobbiamo ammetterlo – di vedere le cose per quello che sono: molteplici, confuse, contraddittorie e irrisolte. Lo abbiamo già detto, preferiamo restare nell’ombra. Ma per una volta vale la pena parlare di noi stessi, anche se siamo timidi e un po’ adombrati. Allora, potrete capire cosa siamo e come camminare piacevolmente su di noi, lasciando ciò che va lasciato e prendendo ciò che va preso.

Un breve racconto di morte e di vita

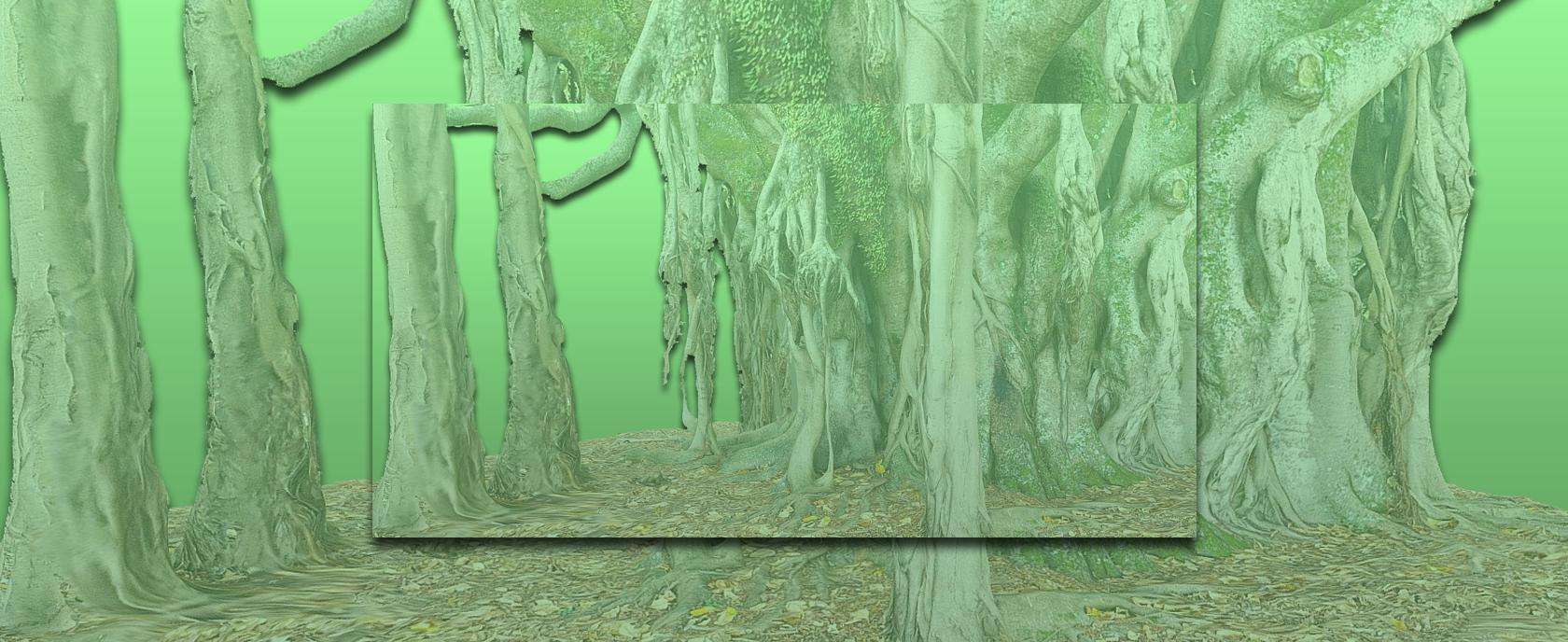

L’albero cresce indefinitamente in lunghezza e spessore per tutta la sua vita. Il nostro amato Ficus macrophylla cresce e si ramifica in tutte le direzioni: verso l’alto coi suoi apici caulinari, lateralmente con gli apici alle terminazioni dei rami e verso il basso con le sue radici avventizie; ha radici tabulari in superficie e geotropicalmente negative nel suolo. È uno spettacolo commovente per noi piccoletti, vedere come le sue enormi radici si fanno strada tra di noi, mentre la sua ombra cresce e attira nuove piante e animali.

Dopo molti anni, la sua crescita può essere interrotta. Per «molti» intendiamo duemila anni, cinquemila anni, anche di più. Negli Stati Uniti, un gigantesco Populus tremuloides occupa un’area di quarantatré ettari e attraversa diversi sistemi con 47.000 fusti e un’età stimata di oltre 11.000 anni.

L’albero sembra immortale. Noi, il sottobosco, viviamo e moriamo molto più velocemente. Tuttavia, non siamo soli in questo pluriverso. Vento, fulmini, vermi, batteri e tante altre cose possono eliminare anche i nostri amici più alti. La storia, però, è sempre molto più lunga e ramificata di quanto si possa credere. Prima di morire, c’è la vita. Una foresta, un albero nasce da cosine minuscole, da noi.

La foresta nasce prima da substrati privi di materia organica: depositi alluvionali, lava, scioglimento dei ghiacciai, accumuli di detriti non consolidati, scorie di mille tipi. All’inizio sono presenti specie crittogame come batteri, alghe, licheni e briofite, che vengono poi associate ad erbe e arbusti.

La vita viene dal basso. Ma ciò che è in basso ha sempre il cielo in alto. Per ogni sottobosco c’è una canopia. Nelle aree lasciate dai ghiacciai, la nascita della foresta dipende da alghe azzurre, licheni ed epatiche. Dopo dieci anni compaiono piante vascolari che si riproducono tramite spore senza semi né fiori: le nostre belle compagne, le felci. Dopo quarant’anni, ospitiamo le piante da fiore conosciute come Dryas drummondii e Salix. Dopo settantacinque anni, il nostro terreno diventa piuttosto acido. Non è così male, ma per fortuna è solo una fase di transizione. E alla fine, dopo duecento anni, nasce una foresta.

La foresta è un patchwork, un mosaico di unità in equilibrio dinamico, in continuo movimento e metamorfosi. Quando si forma una foresta, non c’è più crescita; ci sono solo cambiamenti costanti, un’incessante fluttuazione. Niente dura per sempre. A un certo punto gli alberi più grandi possono cadere al suolo e favorire la diffusione di gruppi di giovani alberi. Inizia quindi la rigenerazione, che culmina in una nuova frammentazione spaziale. Nel movimento inarrestabile e discontinuo della vita, i giovani alberi acquistano maturità, e dopo la maturità la vita va verso la morte. Eh già, anche la nostra foresta invecchia.

Quando ha luogo questo processo di fluttuazione, vediamo il ciclo completo del legno, dalla germinazione del seme allo sviluppo della piantina e dell’albero, fino alla sua morte e demolizione da parte di ogni sorta di piante e animali. Le foreste sono ricche di legno morto.

La molteplicità delle cose qui diventa portentosa. Possono esserci vecchi alberi vivi con parti di legno morto e cavità alla base del tronco. C’è anche legno morto che sta in piedi, come negli alberi senescenti o recentemente morti. Il legno morto cade spesso a terra e attraversa vari stadi di decomposizione. Infine, si può avere legno sul terreno.

Noi, il sottobosco, siamo tutt’uno coi nostri alberi. Per non parlare di quanto amiamo il legno. Quando cade su di noi, è una festa. Ci sentiamo tutti parte della stessa storia di vita e inizia un nuovo ciclo. È come la musica che suona quando i nostri compagni umani festeggiano. Sono sicuro che non vi piacerebbe se staccassero la musica mentre vi state divertendo un sacco, quindi, per favore, non privateci del nostro legno morto. Ci dà gioia, vita!

Il riciclo del legno è la fase, diciamo così, «mortale» della dinamica forestale. Qui noi del bordello siamo tutt’uno con gli alberi, e la diversità vegetale e fungina è importante tanto quanto lo è, quando la foresta cresce. Per non parlare del ruolo che hanno in questa fase i nostri piccoli amici del regno animale. Un intero insieme di roditori, pipistrelli, uccelli e insetti, cervi volanti, scarabei, picchi e nottole. Il legno morto immagazzina un’enorme massa energetica e sostanze nutritive, avviando nuovi segmenti della catena alimentare, compresi i microrganismi che fanno pulizia.

Come in un ciclo infinito, la nostra opera cooperativa torna all’albero, rigenerandolo. Vita, morte, nuova vita. Siamo cibo l’uno per l’altro, e ci rigeneriamo. Anche i rifiuti meno trattati a volte possono rivelare sorprese. Quando abbiamo saputo che i nostri compagni del Costa Rica erano rinati da tonnellate di arance gettate lì per terra, siamo scoppiati in lacrime di gioia. Avevano perso ogni speranza. Si sentivano sempre più soli, ma a un certo punto, con qualche decennio di pazienza, tutti i loro amici sono tornati e la festa è ricominciata.

Non si sa nemmeno come sia potuto succedere. Ma tutti coloro che sono stati giudicati colpevoli di aver inquinato la zona sono diventati inaspettatamente rigeneratori della foresta tropicale.

La vita è strana. Pensiamo al presente e inventiamo progetti queer per il futuro ché il passato è sempre marcio.

***

La nostra storia finisce qui, e vi abbiamo raccontato solo ciò che vediamo. Quello che sentiamo è ancora più profondo, penetra nelle viscere della terra. Siamo ricchi di funghi, tutti lo sanno. I funghi sono molto famosi, e insieme sono la prova del fatto che ogni cosa contiene molteplicità: alcuni sono deliziosi, altri sono velenosi. I funghi sono la forma visibile di una storia molto lunga, ma non lo pensereste se vedeste quanto velocemente germogliano dopo una buona pioggia.

Noi crediamo che la foresta dovrebbe essere chiamata semplicemente bosco. Abbiamo sentito botanici, per esempio, dire che foresta è solo quella vergine, incontaminata; insomma quella che non c’è. Siamo sempre stati contaminati, ma esistiamo, collaboriamo, creiamo. Danziamo ai confini del mondo. Se c’è una natura, degna di questo nome, dovrebbe essere qualunque cosa riesca a vivere nonostante il capitalismo.

Chiamateci natura, chiamateci vita o esseri viventi. L’albero della vita è un patchwork. I virus sono esseri viventi o no? Sono parassiti? Sono sufficientemente pericolosi per raggiungere un posto nell’albero della vita? Non lo sappiamo. Ci contaminiamo. Collaboriamo, ma siamo anche in conflitto.

La storia si muove sempre in tondo. Diciamo cose che altri prima di noi hanno detto, perché collaboriamo, pensiamo insieme. Sopra di noi riconosciamo solo gli alberi. Sono vecchi e le hanno viste tutte. Sopravvivono per millenni e quasi non conoscono la morte. E se la conoscono – ora possiamo dirlo a voce alta – quanta vita sanno ancora creare. Ciò che gli umani chiamano Dio, noi chiamiamo alberi.

Questo racconto è stato originariamente pubblicato in inglese su e-flux.