Oltre l’enigma Berghain

Pubblichiamo l’introduzione di Claudio Kulesko al volume di Salvatore Simioli Berghain – Per un’architettura del perforante, da poco uscito per Lettere Ventidue. Ringraziamo l’editore e l’autore per la disponibilità.

Il Chaos viene prima di tutti i principi di ordine ed entropia; non è un dio né una larva, il suo desiderio idiota contiene e tratteggia ogni possibile coreografia, ogni insignificante etere e flogisto: le sue maschere, come nubi, sono cristallizzazioni della sua stessa impersonalità.

Hakim Bey

Non c’è bisogno di legge affinché vi possa essere trasgressione. La trasgressione è uno slittamento ritmico, un’eccedenza, un balzo in bilico tra necessità e contingenza. Laddove ogni cosa sembrerebbe essersi armonizzata secondo un ritmo comune, l’eccesso si manifesta sotto forma di rumore, dissonanza e disarmonia, trasformando radicalmente l’ambiente circostante. Solo l’ordine armonico, inebriato da un ingenuo narcisismo, può prendere sul serio l’idea che la trasgressione avvenga in funzione di un suo superamento, in virtù di un desiderio di oltrepassare la legge e formulare un nuovo codice; quest’idea è una miseria da grammatica universale. Si tratta piuttosto di un’affermazione illimitata – riguardante l’incenerimento dei limiti – che non pone alcunché: non un gesto prometeico, in cui il tentatore offre ai suoi consimili il frutto proibito della novità, ma un gesto totale, attraverso il quale un essere finito, limitato, irrompe nell’infinito, nell’illimitato. Non vi è alcuna dialettica, nessuna progressione, nessuna gradualità, solo nuda sperimentazione imbevuta di pericolo.

Questa affermazione non-positiva è perciò necessaria, in quanto inarrestabile produzione di differenza, e al tempo stesso contingente, giacché in essa non vi è alcuna forma prestabilita, se non una forma dinamica, un formalismo della pura attività – ciò che, in ultima istanza, rende necessario questo movimento. Ciò significa che, anche se vi si prodigassero tutte le proprie forze e tutto il proprio tempo, giammai si riuscirebbe a distruggere o a occultare ogni traccia di scheletro difforme o mostruoso, a coprire le urla e i discorsi degli internati psichiatrici, a perseguitare ogni vagabondo, ogni bestia selvatica, ogni mistico dello spirito o del corpo transessuale, transdimensionale, transpecifico. Incalzati da questa marea della differenza, da questa eccedenza costante, le soggettività, gli ambienti e le cose trasbordano, divenendo altro da sé.

Se le utopie, gli ordini armonici totalizzanti e totalitari, consolano i tutori della legge – avvolgendo il reale in una nebbia anestetizzante – le eterotopie, i luoghi trasbordanti, li «inquietano, senz’altro perché minano segretamente il linguaggio, perché vietano di nominare questo e quello, perché spezzano e aggrovigliano i luoghi comuni, perché devastano anzi tempo la “sintassi” e non soltanto quella che costruisce le frasi, ma quella meno manifesta che fa “tenere insieme” le parole e le cose». Dietro i sorrisi e i convenevoli dei rappresentanti dell’ordine costituito c’è una precisa ingiunzione normativa, una velata richiesta di definizione e identificazione logico-grammaticale. Il gioco serio del potere è tutto racchiuso in questa capacità di nominare e limitare ciò che, altrimenti, oltrepasserebbe ogni limite. Attraversando trasversalmente le forme – come una lama incandescente – il corpo insubordinato, disorganizzato, manifesta la polimorfia del desiderio. L’eterogenesi, la proliferazione delle differenze, è il prodotto (ma non il termine, né il culmine) di questo passaggio all’innominabile.

Il nomadismo radicale praticato dalla sottocultura rave – laddove per «sottocultura» si intende uno stato di minorità, liminale rispetto alla cultura dominante – fu uno di questi tagli trasversali di tipo solare. Plasmato da una comune attività di terraforming, lo spazio anonimo occupato dal rave si trasforma rapidamente in ambiente-territorio: una territorializzazione temporanea che, come un liquido, fluisce negli spazi interstiziali dell’organizzazione geografica e urbanistica. Magazzini, hangar, stabilimenti abbandonati, condomini in demolizione, cave e campagne divengono i luoghi privilegiati dalle tribe per l’allestimento delle feste clandestine. Attorno al sound system (l’attrattore giga-sonico), si condensano ecosistemi complessi, intersezionali, nei quali contestazione politica, sperimentazione sessuale ed espressione artistica si sovrappongono, intessendo legami indissolubili.

Gli eccessi consentiti dalla liberazione di uno spazio temporaneamente autonomo – una Zona o una qualche altra indecidibile Area X – sono convogliati da un desiderio collettivo di nomadismo infinito e sconfinamento costante. Un desiderio magicamente inscritto e «sigillato» nella spirale araldica della spiral tribe (rappresentante l’infinito in movimento), e nel numero 23, che nel Liber D di Crowley simboleggia la contingenza e la separazione, assieme a tutte le gioie e ai pericoli che con esse portano. In accordo con i non-precetti dell’anarchismo ontologico e della chaos magick, il rituale rave si configura come un’evocazione di potenze primordiali sul nostro piano d’esistenza: come scrive Simon Reynolds, «All’interno del circolo, la scena evoca un raduno pagano: la folla, percorsa da movimenti di danza ondulatori, sembra essersi trasformata in un unico organismo pulsante; le facce sono deformate da espressioni a metà strada tra l’orgasmo e il singhiozzo». La fragilità cronotopica di questi eventi, assolutamente singolari, è giustificata proprio dall’esigenza di non formare legami eccessivamente organici tra i partecipanti, tra questi e il territorio e tra gli individui e le loro identità personali; d’altra parte, questa fugacità sarebbe attribuibile anche all’estrema incandescenza, potenzialmente distruttiva, dei flussi energetici circolanti all’interno degli eventi.

L’invenzione di un dispositivo vorticante che, attraverso pratiche di occupazione e dispersione territoriale, sia in grado di «centrifugare», rimescolare e sovvertire i costrutti identitari, è la grande scoperta della rave culture; sino all’inevitabile cattura dei suoi stilemi estetici e musicali da parte dell’industria discografica e del mercato del tempo libero. La sussunzione dell’eterotopia rave, e il confinamento degli happening nello spazio istituzionale del club, ha comportato la spettacolarizzazione e il depotenziamento di questo fenomeno. Il massiccio impiego di effetti speciali (come luci, nebbie e specchi), trasforma quello che era un rituale collettivo in «un rapporto sociale tra persone, mediato dalle immagini». Di fatto, la verticalizzazione e l’istituzione di infrastrutture rigide sono gli elementi che caratterizzano l’ambiente del club: i buttafuori regolano i flussi in entrata e in uscita; la droga diviene parte del grande Altro (l’ipocrisia del «si fa ma non si dice»); l’architettura e l’allestimento si elevano secondo lo schema della gerarchia celeste – dal cliente, spesso situato in una specie di affossamento, si sale verso le/i cubiste/i e da queste/i al DJ, sino ad arrivare ai piani alti, da cui il Direttore può sorvegliare l’andamento delle serate.

L’ossessione del personale dei club per gli aspetti visivi e spettacolari delle serate segna la fine della centralità dello spazio acustico. Se, infatti, lo spazio acustico «è lo spazio del sentire: multi-dimensionale, risonante, invisibilmente tattile [dove] i blocchi sonici si sovrappongono e compenetrano, senza collassare necessariamente in un’unità armonica o in una consonanza», lo spazio visivo costringe una molteplicità di coordinate prospettiche a convergere su di un unico punto di fuga o, al contrario, a rimanere rigorosamente distinte l’una dalle altre. Svaniscono le circonvoluzioni dell’identità e dei ruoli sociali – nonché le discontinuità rispetto alla struttura di classe e alla cultura dominante – in favore di una continuità morbosa, semi-automatica, tra orario lavorativo e impiego del tempo libero. Mettendo in atto una parodia del rituale rave, il club non farebbe altro che perseguire il medesimo modello di colonizzazione del corpo-mente, cominciato all’interno di scuole e prigioni. In quanto prigione del godimento, il club opera un annientamento preventivo delle differenze e delle eccedenze (il cliente è tenuto ad attenersi a un «codice», tanto estetico quanto etico), occupandosi al tempo stesso di irreggimentare e incanalare le soggettività, distribuendo concretamente differenze preconfezionate dal mercato (dalle serate a tema ai club dedicati a uno specifico orientamento sessuale, dall’offerta di determinate droghe alla partizione del locale in sale, organizzate secondo il criterio del genere musicale).

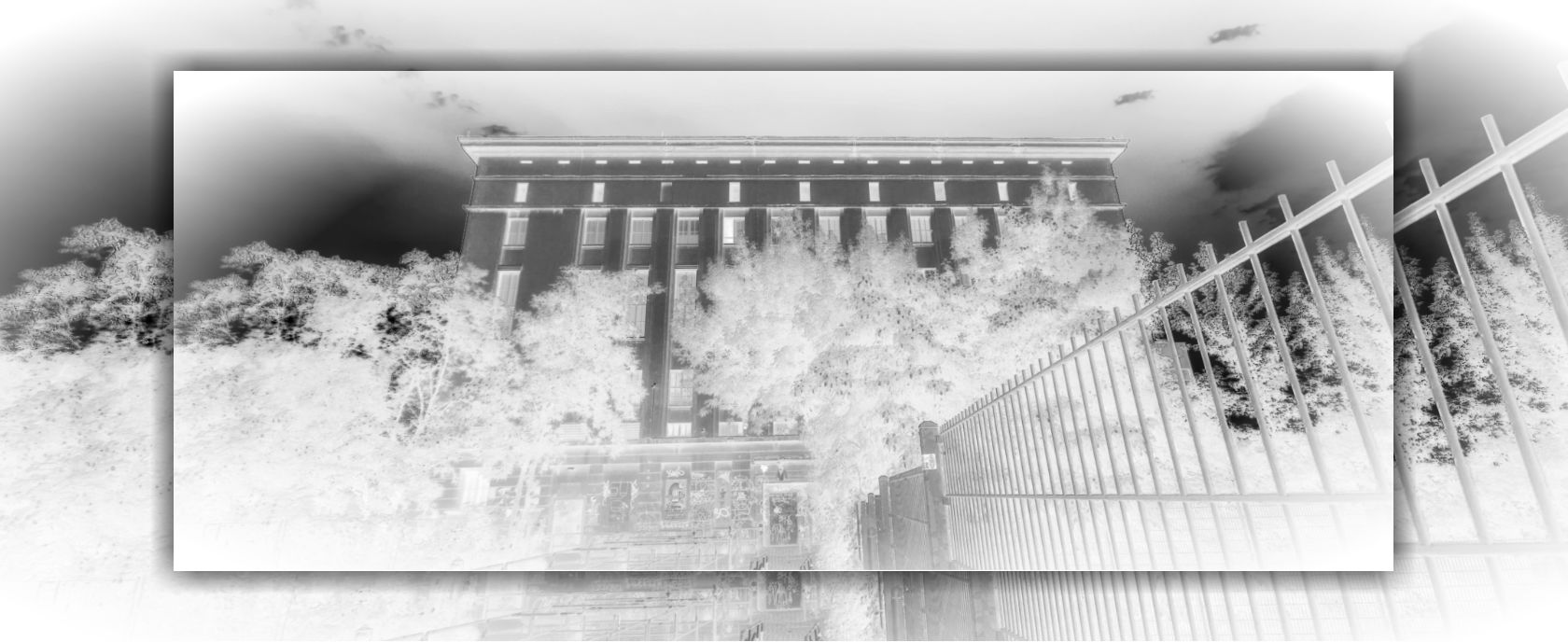

Quasi a voler ribadire che ogni fine è un nuovo inizio, questo libro si occupa di un’anomalia che si erge su quella sottile soglia che separa il rave dal club; la contestazione dalla monetizzazione; lo spazio acustico da quello visuale. Il Berghain, l’enigmatico e meraviglioso oggetto di questa indagine, rappresenta infatti una sorta di ripiegamento del rave su se stesso, una complicazione implosiva, anarchitettonica, dell’eterotopia rave. Questa vera e propria Area X, imperscrutabile, indefinibile, mutante, con tutta la sua carica negaffermativa, i suoi «rituali di sparizione», i suoi indicibili eccessi e le sue proliferazioni, diviene il dispositivo attorno al quale disporre tatticamente gli elementi della speculazione filosofica. La prassi stessa, al pari della teoria, si trasforma in una serie – potenzialmente illimitata – di variazioni performative, di rituali o di abitudini prive di un qualsiasi riferimento, sia assoluto sia relativo.

Le code interminabili, l’arbitrarietà della selezione all’ingresso, il divieto di scattare foto, la possibilità di passare non da un genere all’altro ma addirittura da un ambiente all’altro, rendono il Berghain una versione iper-compatta e cyber-pessimista della macchina vorticante rave. Non vi sarebbe tanto un’ingiunzione alla mutazione, al godimento e allo sconfinamento, quanto una disinibizione dei confini e dei disciplinamenti indotti in seno alle strutture dominanti e in base alle convezioni sociali – ossia in base ai cosiddetti «giochi linguistici». Ancora una volta, il protagonismo del desiderio farebbe tutt’uno con l’evocazione di un abisso-senza-legge. Insomma, sebbene il Berghain si presenti, pessimisticamente, come una parodia o una mimesi del club (dunque come una parodia della parodia), la potenza eterogenetica che è in grado di dispiegare nei corpi e nelle menti dei suoi visitatori sarebbe pari, o persino superiore, a quella degli happening rave. Lungo tutta una ricerca e un’esplorazione del possibile, la disorganizzazione dei corpi diviene allora il criterio per un’architettura della bellezza radicale, per un’estetica aliena delle molteplicità in divenire; un’operazione da condurre attraverso una costante attività di scavo, di perforazione, di tunneling. Come scrive Salvatore verso la fine di questa piccola guida all’eversione libidinale: «Potremmo forse chiamarle Macchine Perforanti e dire, più precisamente, che la bellezza non è una loro proprietà, quanto piuttosto il loro fine; far detonare la bellezza tramite reazioni a catena».