Macchine che scrivono romanzi

«Dove l’ombra s’addensa in una rete di linee che s’allacciano, in una rete di linee che s’intersecano sul tappeto di foglie illuminate dalla luna intorno ad una fossa vuota, – Quale storia laggiù attende la fine?»

Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore

Nell’attrazione di uno scrittore per la scrittura automatizzata, nel coltivare la fantasia della propria obsolescenza, c’è un’ovvia pulsione di morte. Italo Calvino ne diede una versione poetica nell’epigrafe che hai appena letto. Per me il pensiero dei computer che scrivono da soli è un richiamo costante, fin dall’infanzia, che pulsa più forte in periodi di crisi della scrittura.

La più grave di queste crisi mi capitò qualche anno fa, quando fui assunto in una startup e fui dotato di un MacBook Pro in alluminio al posto del mio vecchio relitto di policarbonato bianco. Era potentissimo, quando programmavo mi raddoppiava la produttività, ma mi metteva l’ansia da prestazioni e quando provavo a usarlo per scrivere (il programma di scrittura in modalità Zen, la playlist con la musica strumentale perché le parole distraggono, Firefox col vocabolario, i sinonimi e i contrari) mi bloccavo. Sindrome da schermo bianco. Non riuscivo a pensare, invece dell’italiano mi piovevano in testa solo righe di JavaScript. Reagii tecnofobicamente: battevo il MacBook quando si rifiutava di aprire un’app, lo sbatacchiavo qua e là, versavo la birra sullo chassis e poi nemmeno lo pulivo. Quando finalmente lo spaccai, l’azienda mi detrasse dallo stipendio 1000 euro di spese di riparazione e dopo quattro giorni lavorativi ce l’avevo di nuovo davanti.

Stipulammo un armistizio: io smettevo di maltrattarlo e lui in cambio mi lasciava un po’ respirare. Fuori dall’orario d’ufficio, ne limitavo l’uso allo stretto indispensabile, e soprattutto, lo bandivo dal mio unico spazio più o meno sacro: la scrittura. Comprai un taccuino, vergognandomi quasi come la prima volta che avevo comprato i preservativi. (Non ne avevo mai usato uno: avevo sempre scritto al computer, già dal primo tentativo nel 1988 – un librogame in tandem con mio fratello usando WordStar su un HP-150 dotato di un fantascientifico touch screen monocromatico.) A parte la mano indolenzita dal disavvezzamento alla penna, funzionò, mi sbloccai. Raccontai agli amici perplessi che era una misura igienica, che avevo bisogno, dopo la giornata in ufficio, di staccare dal mezzo per liberare la mente e riposare gli occhi. E poi il vintage andava di moda. Sbrodolai sui Moleskine con le mie penne a sfera per diverso tempo. Mi occupavo di questioni sentimentali: amori ipocriti, sesso surrettizio, solitudine nei social, nadir del cognitariato, ecc. Ma dentro di me restava la sensazione di aver perso un compagno d’arte, un amico.

Ex nihilo omnia

«Per scoprire cose nuove, bisogna cercare dove non c’è niente.»

Carteggio privato

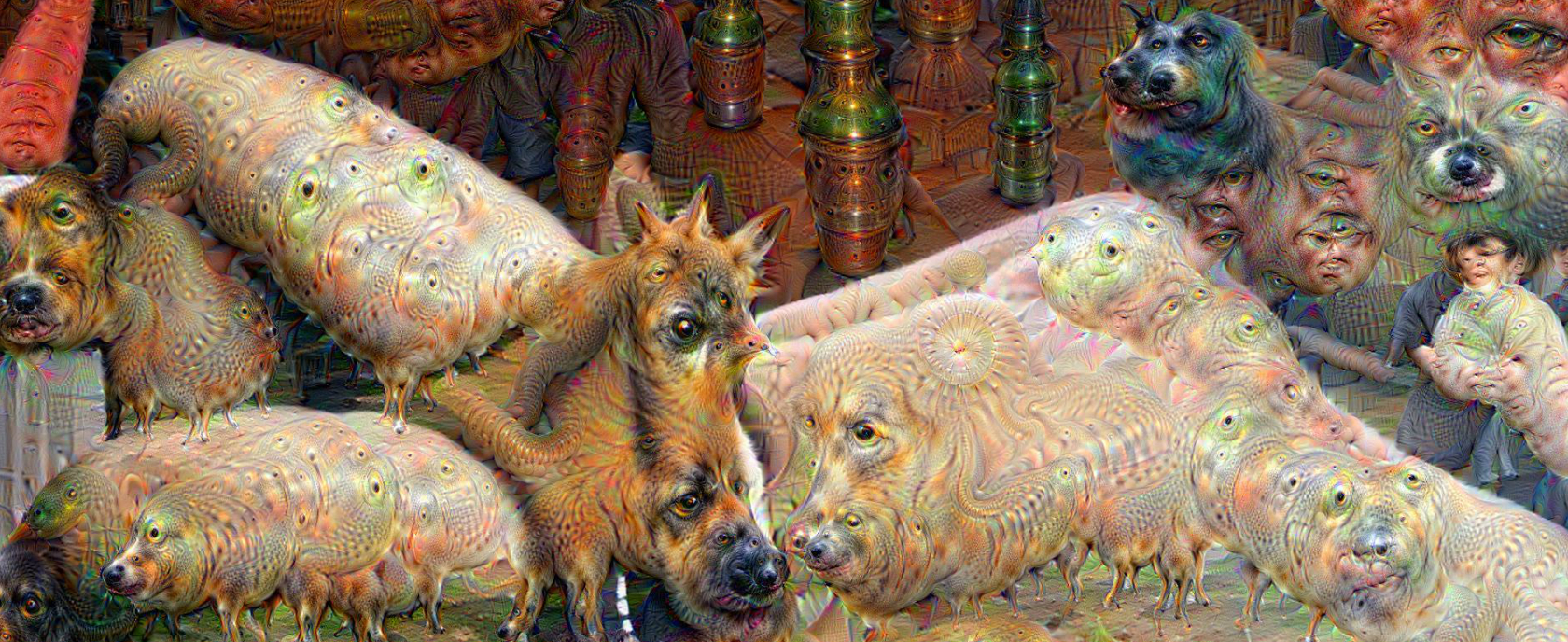

Un giorno in ufficio, cazzeggiando su /r/Psychonaut, il mio subreddit preferito, durante una pausa non autorizzata, incontrai una foto di nuvole con strani ghirigori, simili agli artefatti del jpeg, ma con figure dentro, anzi con figure dentro figure fatte di figure: cupole, dorsi, nasi, occhi, zampette, archi e colonnati – le prime inusitate visioni di DeepDream. Subito inoltrai ai miei amici: «Google ha dato il DMT a un computer!» «Ah? Gli hanno installato anche i recettori della serotonina?» In rete erano già spuntati come funghi tentativi, più che di spiegarsi il fatto, di venire a patti con l’idea che adesso i computer potevano fare questa… cosa. Il programma «vedeva» il muso di un cane dove non c’era niente, generava segnale dal rumore, inscriveva pattern aderendo alle pieghe del caos come il macellaio di Zhuang Zi, che squarta il bue seguendo il Dao, creando informazione, attività che in psicologia prende un nome un po’ minaccioso: pareidolia.

La pareidolia non è un’aberrazione psichiatrica qualsiasi, ma uno dei disturbi emblematici di questa epoca, in cui sovrabbondanza e complessità ci riducono spesso a fissare, come il Cypher di Matrix, lo sguardo nel caos fidando di cogliere uno schema, un flusso, un accenno possibile di ordine – o di donne nude e bistecche al sangue se, come Cypher, sei un godurioso. Inevitabile che si finisca per prendere una formazione montagnosa su Marte per un volto alieno, riconoscere il volto di Cristo in un nodo del legno, o più prosaicamente prendere fischi per fiaschi. Innumerevoli autori contemporanei hanno esplorato le opportunità e le insidie del «pattern recognition», da Pynchon con le sue paranoie postmoderne a William Gibson con un romanzo del 2003 che s’intitola appunto Pattern Recognition – a Don DeLillo ripetutamente nella sua carriera: vi è ritornato ad esempio quest’anno col racconto The Itch. Sontuoso e infuriante è il recente esempio del videogioco The Witness, che eleva l’esercizio volutamente insulso di «unire i puntini» su centinaia di touch screen sparsi su un’isola abbandonata a paradigma della condizione umana.

DeepDream, il cui motto, quando diventerà baronetto, sarà Ex nihilo omnia, spingeva l’idea fino al parossismo, facendo nascere una cosa nuova. I programmatori di Google ne erano consapevoli: «Infine ci domandiamo se le reti neurali possono diventare uno strumento per artisti – un nuovo modo per remixare concetti visuali – o forse addirittura per gettare una nuova luce sulle basi del processo creativo in generale». Ma fu un’altra parte dell’articolo a colpirmi a fondo, per la consapevolezza e il compiacimento con cui tratteggiava quello che in fondo era un esercizio di puro surrealismo: «Linee d’orizzonte tendono a riempirsi di torri e pagode. Rocce e alberi diventano edifici. Immagini di uccelli e insetti appaiono nelle foglie».

Sotto l’egida di quella suggestione, ignorando l’accumularsi di task ad alta priorità nel mio Trello, cercai su Google «neural network text generate». Non mi aspettavo niente, ero come in trance. Ma quando aprii il primo risultato sbottai: «Non è possibile!» Avrei voluto anche iniziare a saltare urlando, ma già si era girato mezzo open space e mi morsi le labbra.

Sulle orme dei pionieri

«Counter-culture hacking… It’s exciting if not a little scary.»

Louis Savy, direttore di Sci-Fi-London

Il primo risultato della mia fatale ricerca fu il seminale Adventures in Narrated Reality di Ross Goodwin, un resoconto di una serie di sperimentazioni con generatori di testo di nuova concezione, programmi dai nomi poco cospicui come char-rnn e torch-rnn (dove «rnn» è acronimo di «recurrent neural network»). Per andare subito al sodo, il risultato più significativo delle avventure di Goodwin sono i cortometraggi Sunspring e It’s No Game, la cui sceneggiatura è stata scritta da Benjamin, una rete neurale addestrata da Goodwin stesso.

Mentre guardavo Sunspring, si accentuò la disagevole sensazione che già mi aveva colto con DeepDream, di essere stato spostato, d’un colpo, qualche anno nel futuro; non tanto in là: mi sentivo nel 2020, al massimo nel 2021 – ma comunque nel futuro.

Lo stesso Ross Goodwin sembrava un personaggio uscito dall’immaginazione di Bruce Sterling o di Charles Stross: avvia gli studi con Noam Chomsky e finisce con due lauree, una normale in economia al MIT e una più originale all’improbabile «Centro per il Recentemente Possibile» della NYU. Dopo aver lavorato giovanissimo come scrittore di discorsi per l’amministrazione Obama (Chomsky gli toglie il saluto), si dedica a una serie eterogenea di progetti: fotoblog di tracciati ferroviari, tecniche di ghostwriting seriale ispirate all’argomento della diagonale di Cantor, un generatore di sonetti shakespeariani, una fotocamera che stampa descrizioni intelligenti delle proprie fotografie, finché non incappa in un articolo ancor più seminale (iperseminale?), The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks, di Andrej Karpathy, creatore di char-rnn e recentemente ingaggiato da Elon Musk come Director of AI and Autopilot Vision in Tesla. Ispirato dai successi di Karpathy, si tuffa nella sperimentazione del machine learning (la branca dell’intelligenza artificiale che si occupa di software che si migliorano da sé) applicato alla generazione linguistica.

Una rete neurale è un programma che affronta un problema di classificazione come «questa foto ritrae uno struzzo?» o di regressione lineare come «quante copie venderà un romanzo di autofiction di 250 pagine scritto da un maschio caucasico eterosessuale?» senza fare affidamento su criteri di selezione prefissati dal programmatore, ma contando solo sulla propria capacità, questa sì precodificata, di imparare. (Nel caso di char-rnn, il problema da risolvere è: «dato un corpus di partenza e una lettera qualsiasi x, qual è la lettera y che più probabilmente seguirà?») Tali criteri possono essere indefiniti perché non sono ben compresi, come per esempio il funzionamento del linguaggio naturale, ma di solito semplicemente perché richiedono calcoli troppo dispendiosi per essere applicati efficientemente.

La rete neurale pare ignorante, ma «studia» una grande quantità di dati (foto di struzzi; dati di vendita) alla ricerca di pattern e regolarità. Come fa a imparare? Il programma è composto di una quantità di neuroni artificiali, cioè di unità di calcolo che funzionano con un meccanismo ispirato ai neuroni reali: ricevono segnali, li inviano, hanno una soglia di attivazione. Hanno anche un «peso sinaptico», una quantità che misura l’influenza che esercitano sugli altri neuroni a valle. Il programma inizia dando una serie di risposte casuali. Dopo ogni serie (l’addestramento richiede milioni di passaggi, gergalmente detti «epoche»), confronta le proprie risposte con quelle giuste, aumenta l’importanza dei neuroni che aiutano a scegliere correttamente, e diminuisce quello dei neuroni che portano su una strada errata. Come fa a quantificare la giustezza di una risposta? Diciamo solo che è tutta questione di statistica e ci fermiamo, rimandando chi avesse il coraggio di gettarsi a testa in giù nella tana del coniglio verso l’ottimo Machine Learning for Humans.

Un’altra similarità importante con una rete neurale biologica è che i neuroni artificiali non sono tutti connessi tra di loro, ma sono separati in livelli, che corrispondono a piani di astrazione crescenti. I livelli alti usano l’output di quelli bassi come input. Se c’è da riconoscere un volto, ci sono quelli che distinguono linee e ombre; quelli che su un livello superiore usano i precedenti per riconoscere occhi, nasi e bocche; e quelli di livello più alto che usano le informazioni accumulate per segnalare la presenza di un volto. La meraviglia sta nel fatto che il programma non contiene alcuna nozione preimpostata di che cosa siano un volto, un animale o un’ombra, ma impara tutto da sé.

Completato un primo giro di documentazione su Wikipedia, mi rimisi al lavoro. Ma la mattina dopo, mentre mi facevo la doccia, mi colpì il pensiero che potevo provarci anche io: potevo insegnare a scrivere al mio computer e magari, chissà, pubblicare un giorno un suo romanzo a mio nome. Quella sera, e per molte sere da allora, il taccuino mi aspettò invano.

Epoche

«Nelle tenebre tutto si vede.»

Orfeo

Primo ostacolo, l’installazione. Questi programmi non avevano interfacce grafiche (se non per scopi educativi), si faceva tutto col terminale. In un pomeriggio di accanimento isterico, che modestamente è la mia maggiore qualità come programmatore, la cocciutaggine umana ebbe la meglio su quella della macchina, e approntai il sistema sul portatile aziendale.

Secondo ostacolo, preparare il corpus. Per addestrare una rete neurale con torch-rnn ci vogliono almeno 10 MB di testo, che sono una quantità enorme, quasi un intero Mahābhārata. Mi rivolsi senz’altro al Progetto Gutenberg e passai una nottata a scaricare opere in italiano e a concatenarle in un unico gigantesco documento. Ma non ero soddisfatto dalla selezione: su Gutenberg ci sono solo opere di pubblico dominio, grandi classici, certo, ma di linguaggio antiquato, e per di più con uno sbilanciamento (immagino per copiosità di produzione e reperibilità di testi di pubblico dominio) verso l’Ottocento più sfacciato.

Non volevo che la mia rete neurale si esprimesse con la prosopopea combinata di D’Annunzio e di Francesco Domenico Guerrazzi, allora gettai nel calderone altrettanti lavori moderni e contemporanei dalla mia collezione di ebook piratati: più Moravia possibile, più Calvino e Primo Levi possibile, più Gadda e Pasolini possibile (ma senza le cose in dialetto), tutto Manganelli per cementare il moderno con l’antico, e dagli di Eco e di Buzzati e di Pontiggia e di Aldo Nove, tutti frullati assieme. E Sciascia? Come avevo potuto trascurare Sciascia? Giù nel buglione. Dentro, Vittorini abbracciato a Malaparte, Siti e Busi costretti nello stesso letto, Fenoglio e Ferrante insieme solo perché stanno accanto sullo scaffale, Pratolini a volontà, colate di Calasso e valanghe di Vassalli per far massa. Vanità di vanità, ci sminuzzai anche i miei stenti librini, non fosse mai che trasmutassero in oro. Dalla mescidanza dei nudi testi che cancellava differenze e stili, emerse omogenea e compatta, probabilmente un po’ stucchevole, la Letteratura Italiana. Fu divertente.

Insieme, siccome volevo far parlare l’opera da sé, tolsi tutti i colophon, gli indici, le pre- e le postfazioni e le appendici non autoriali. Passai infine l’iperlibro di 43 MB (diecimila pagine; sette milioni di parole) attraverso una serie di script per regolarizzare la punteggiatura e gli accenti, rimuovere gli spazi e le linee vuote in eccesso, e le altre amenità maniacali di un feticista del testo – del testo inteso come mera successione di caratteri sullo schermo, come immagine configurabile, prima che l’interpretazione evochi il significato, il testo come segno arcano del passaggio di una presenza aliena.

«Vma olrosolirituodada e pa istacd o rc a ti on lar eto na duinno lo i tabo ena atSgo a omi evra acato ro tudttita i i oreti ina ci u i i oca peli i las o i o e ar se ote evoroNa an esperila,s innanCe ntin?»

Tutto eccitato, lanciai l’addestramento e andai a dormire. La mattina dopo, era arrivato al 3%. Impaziente, interruppi e lanciai il comando per campionare, cioè generare testo in base all’addestramento ricevuto: «Vma olrosolirituodada e pa istacd o rc a ti on lar eto na duinno lo i tabo ena atSgo a omi evra acato ro tudttita i i oreti ina ci u i i oca peli i las o i o e ar se ote evoroNa an esperila,s innanCe ntin?» Ok… Ritoccai i parametri e riavviai l’addestramento. Stavolta lo lasciai a ruminare per sette notti. Di giorno, per lavorare, mettevo in pausa, e di sera riavviavo e andavo a pasticciare col quadernino, con un attrito che di notte in notte cresceva, impaziente com’ero che la mia creatura imparasse a parlare. Quando una mattina scoprii che aveva superato le venti epoche (su cinquanta), non mi trattenni e campionai.

Disse: «Oyto e tu Manava s’espetti, che non senso standare fuo. Andenti del suo etorità. Uno staccia etoria di questo un non si marrava c’era fare, ma conspormox. Solo tamfieroi del biapportumoi farenti alle era rifichi amettato ne solite come nel malè seguerla diventani; incevere con su trolarco c’Krio, sveniva compromo ma contero cve le capento era al temapsolo.»

Ci stavamo avvicinando, eravamo già quasi al livello di Finnegans Wake. Dovevo solo aumentare il numero di neuroni, dagli iniziali 128 a 512, anzi no, 2048, e avrei avuto il mio generatore di romanzi. Impostai, avviai. Nel terminale apparve la solita scritta:

Running in CPU mode

Epoch 1.01 / 50, i = 5 / 4945220, loss = 3.411683

Dopo venti minuti:

Epoch 1.01 / 50, i = 10 / 4945220, loss = 3.400324

Dopo altri venti minuti:

Epoch 1.01 / 50, i = 15 / 4945220, loss = 3.397392

Mi grattai la testa e tirai su la calcolatrice. Quattro minuti a passaggio… Diciannove milioni di minuti… Trentasette anni?

Annulla operazione. Sono questi i momenti in cui uno vorrebbe che Siri fosse un po’ più sveglia, capace di comprendere il tuo stato d’animo, consolarti con un aneddoto, proporre strade alternative… E invece nessuno poteva aiutarmi, neppure i miei amici, che son tutti umanisti pervicaci.

In ufficio avevamo una postazione per il video editing con una scheda Nvidia Titan, la più potente sul mercato consumer; costava un occhio ma – l’ho visto fare – ci potevi editare in 4K praticamente in diretta e in un angolo del 40 pollici tenere una finestra su The Witcher 3 al massimo dettaglio usando un trackpad per mano. Attivai la connessione remota e nottetempo, da casa, ci installai tutte le mie cose, uploadai il mio cocktail di libri e via.

Ci voleva comunque qualche settimana. Nel frattempo, trovandomi sulle spine per l’attesa, accantonai il quadernino, aprii Wikipedia, e mi feci una cultura di scrittura meccanica. Pensai di scrivere una storia, il titolo sarebbe stato: Storia della scrittura meccanica: trionfi e sbadigli. Buttai giù persino qualche frammento.

Frammenti di storia della scrittura meccanica

«AND IN FRONTAL ATTACK ON AN ENGLISH WRITER…»

Claude Shannon, A Mathematical Theory of Communication

Lo Scrittore è uno degli automi realizzati dall’orologiaio svizzero Pierre Jaquet-Droz. Completato nel 1770 e tuttora funzionante, lo si può ammirare in una teca nel Musée d’Art et d’Histoire di Neuchâtel. Lo Scrittore ha l’aspetto di un fanciullo ed è capace di vergare in bella calligrafia qualsiasi testo di quaranta caratteri. È programmabile alterando la disposizione di certe letteruzze, simili a blocchi tipografici, intorno a una ruota dentata che gli esce dalla schiena. Siede a uno scrannetto, il bimbo artificiale, decorosamente drappeggiato con una marsina rossa da cui sbuffano risvolti di pizzo, e porta pantaloncini dorati. È scalzo. Regge uno stilo che usa per scrivere, in calligrafia decente, sopra un cartoncino; scrive davvero, né si dimentica d’intingere la penna ogni tot nel calamaio, di scuoterla per far gocciolare l’inchiostro in eccesso, e ciò che più fa meraviglia, di seguire con gli occhi la posizione della mano. Il meccanismo che lo muove è fatto di seimila pezzi, un orologio di complessità mostruosa che invece delle lancette muove una penna. Fu apprezzato dai regnanti di molti paesi: ingannò persino, pare, una scafata dell’inganno come Maria Antonietta.

…Un successo! Ma svanite la sorpresa e l’illusione… che tedio insopportabile. Chi mai può ammirare l’azione di un braccio meccanico per più di venti, dieci secondi? Persino un plotter AxiDraw da 475$, discendente infinitamente più potente dello Scrittore, che sa disegnare e scrivere qualsiasi cosa in qualsiasi stile, non solleva più di un sopracciglio d’interesse. Questo perché il groppo di noia è alla radice stessa della robotica, che si sviluppa proprio per riscattare l’uomo dall’onere insopportabile del movimento ripetitivo. La potremmo battezzare Legge n+1 della Robotica: «Un robot non può fare a meno di annoiare a morte un essere umano.»

Nel 1948 Claude Shannon introduce l’informatica, ovvero il nucleo di idee a cui il mondo contemporaneo deve la sua esistenza, con un giochino linguistico a prima vista abbastanza stupido: scegli una lettera a caso, dice, e otterrai un messaggio insensato come «gdefi sgokmzjgsdzftvlia tjktm itahomnnqpehlftssrueznzemrcgeywzzs»; ma inizia ad aggiungere regole di selezione nemmeno troppo astruse, e molto rapidamente ti avvicinerai a qualcosa che rassomiglia a un linguaggio naturale. La sua argomentazione resta prettamente matematica – ma reclutando per la via Joyce e i cruciverba, Shannon esonda dalla matematica e propone un’interpretazione ammaliante di un linguaggio come di un sistema ben approssimato da regole che indicano la probabilità che un certo simbolo ne segua un altro. Così, l’idea di produrre testi sensati tirando dadi alla cieca, da fantasia di letterati appassionati di matematica, diventava un plausibile progetto ingegneristico.

I letterati non accolgono la lieta novella con grida di giubilo. Quando era stata solo una buffa fantasia, si tendeva a declinarla in senso negativo, vuoi come parodia come nel telaio dell’accademico di Lagado nei Viaggi di Gulliver, vuoi per condannarla su basi morali come nel racconto La Biblioteca Universale di Kurd Lasswitz, vuoi per esplorarne terroristicamente i risvolti metafisici, come nella borgesiana Biblioteca di Babele (vedi l’interessante Matematica in Letteratura di Carlo Casolo, quarto capitolo di una serie di appunti che meriterebbe essere raccolta in un libro). La situazione, nel complesso, non muta nemmeno col diffondersi delle idee cibernetiche di Wiener e compagni, né col successivo sviluppo dei sistemi esperti e degli studi sull’intelligenza artificiale.

Persino per lo stesso Cent mille milliards de poèmes (1961) di Raymond Queneau, un libro in cui ogni pagina è tagliata in quattordici linguette, ciascuna con stampato un verso, e nella cui introduzione fra l’altro fu coniata l’espressione «letteratura combinatoria», sembra più appropriato parlare di una poetica dello sberleffo a tutto campo che di una effettiva proposta compositiva. Il fatto che si sfogli a mano (che inefficienza!) lo qualifica come una parodia primitivista nello stesso tempo in cui si pone come insulto a un’idea romantica di poesia. Un’interpretazione retrospettiva, tuttavia, permette di pensare i Poèmes sotto una luce meno burlesca e più ingegneristica, e cioè come un impiego immaturo delle tecnologie informatiche in campo letterario, così rozzo da poter essere ancora «simulato» con i mezzi classici della stampa.

Lo scrittore, secondo Calvino, non è altro che un cacciatore di regole, un combinatore seriale di pezzi.

Sempre nel 1961, si ha in Italia un altro esperimento, meno eclatante ma più significativo: Nanni Balestrini realizza Tape Mark I, una poesia generata da un «sistema IBM 7070 da 100.000 posizioni di memoria collegato a 14 nastri magnetici mod. 729/II e di due sistemi IBM 1401» permutando frammenti di frasi tratte dal Diario di Hiroshima, da Il mistero dell’ascensore di Paul Goldwin e – non sia mai che ci si faccia mancare qualcosa – dal Tao Te Ching (perché non il Libro dei Mutamenti? Troppo scontato?). Il programma non è un semplice scozzamazzo, ci sono delle regole di concatenazione, e dopo ogni ciclo di selezione divide il testo risultante in versi. Una copia dell’articolo che presenta l’inestimabile oggetto sull’Almanacco Letterario Bompiani è reperibile sull’altrettanto inestimabile GAMMM. Tape Mark I è esemplare sia per il fruttuoso utilizzo di regole di concatenazione pensate ad hoc per indirizzare il risultato, sia per la scelta difensiva di utilizzare, come blocchi di partenza, non versi scritti appositamente, ma testi recuperati: questo avvicina l’opera alla poetica del ready-made, il che ne oscura la reale portata di primo uso del computer come assistente alla scrittura.

È degli stessi anni, ma ancora meno conosciuto, il lavoro di un oscuro ingegnere sudafricano dell’IBM in un sotterraneo londinese, che per sfuggire all’alienazione riprogramma nottetempo i costosissimi mainframe a scheda perforata affinché generino poesia combinatoria. Le regole di combinazione sono più banali di quelle usate da Balestrini, ma l’aneddoto è degno di nota per il fatto che l’ingegnere si chiama J. M. Coetzee, futuro premio Nobel – per tutt’altro. È impossibile non estrarne una morale: per uno scrittore, la combinatoria computerizzata è il classico gioco divertente che non farà mai più.

Anche Italo Calvino, dopo un percorso che dall’Oulipo lo porta a praticare la combinatoria (Il castello dei destini incrociati), a teorizzarne il ruolo fondante nell’arte della narrazione (Cibernetica e fantasmi), e a tematizzarne i limiti (Se una notte d’inverno un viaggiatore), la abbandona per esaurimento d’interesse. È in Cibernetica e fantasmi che Calvino prospetta la nascita di «macchine capaci di ideare e comporre poesie e romanzi» e si dichiara perfettamente a suo agio con la prospettiva di vederle sostituire gli autori umani. La giustificazione di una simile tranquillità? Lo scrittore, secondo Calvino, non è altro che un cacciatore di regole, un combinatore seriale di pezzi che lavora a tentoni nella speranza di incastrarne qualcuno in modo appropriato: «Lo scrittore quale è stato finora, già è macchina scrivente, ossia è tale quando funziona bene». Non solo lo scrittore è un automa, ma è pure imperfetto; infatti la differenza tra l’uomo e l’ipotetica macchina scrivente è tutta a svantaggio dell’uomo: là dove questo sarà sempre costretto a «trovar la strada empiricamente, a naso, tagliando per scorciatoie», la macchina «seguirebbe un cammino sistematico e coscienzioso, ancorché velocissimo e simultaneamente plurimo».

L’argomentazione di Calvino a favore dell’obsolescenza dello scrittore non è particolarmente solida, perché nell’atto stesso di descrivere la natura del linguaggio che le macchine dovrebbero imitare pone involontariamente un limite invalicabile. Scrive infatti (enfasi mia): «la letteratura per come la conoscevo io era un’ostinata serie di tentativi di far stare una parola dietro l’altra seguendo certe regole definite, o più spesso regole non definite né definibili ma estrapolabili da una serie di esempi o protocolli». Se le regole non sono definibili, come potrà mai una macchina seguirle? Non crolla così tout-court l’ipotesi di una macchina che scrive da sé? Va detto, perché non sembri che il limite sia di Calvino individualmente, quando è un limite dell’epoca acerba, che i tentativi di realizzare l’intelligenza artificiale si scontrano in quegli anni, in ogni campo, con problematiche simili, al punto che verso la metà degli anni Settanta si diffonde la sensazione che potesse essersi trattato di una moda passeggera.

Per questo, non è particolarmente interessante seguire Calvino fino in fondo, quanto piuttosto rilevare quel che di profetico involontario è nascosto nelle sue fin troppo sottili argomentazioni. (Come a dire che c’è un estremismo rispetto ai contemporanei, tutto sommato piuttosto facile da conseguire, e c’è un estremismo rispetto ai posteri, che richiede invece una ben più rara capacità divinatoria.)

Ai computer, se li vuoi rendere intelligenti, gli devi insegnare a imparare.

Rileggiamo allora con enfasi sempre mia, ma diversa: «la letteratura per come la conoscevo io era un’ostinata serie di tentativi di far stare una parola dietro l’altra seguendo certe regole definite, o più spesso regole non definite né definibili ma estrapolabili da una serie di esempi o protocolli»… Esempi o protocolli. L’immortale Civilization insegna (attribuendo il motto a Mao Zedong, ma ma c’è chi lo fa risalire a Maimonide o a Laozi): «Dai un pesce a un uomo, e lo nutri per un giorno; insegnagli a pescare, e lo nutri per sempre». Ma al di là delle tangenti pop, come non riconoscere che non altro è, questa di Calvino, che l’intuizione alla base del machine learning. Ecco il labirinto:un incubo senza fine, ma spesso l’uscita è lì, è sempre stata lì, accanto all’ingresso. Ai computer, se li vuoi rendere intelligenti, gli devi insegnare a imparare.

Neppure il chatbot sfugge alla Legge n+1 per più di venti minuti. Ma quei venti minuti di gioco di ruolo sono divertenti. Poi uno si stanca di proiettare un significato che non esiste (pareidolare?), e tutto finisce. Ricordavo a suo tempo di aver giocato con ELIZA, programma creato nel 1966 da Joseph Weizenbaum che simulava il modo di conversare di uno psicanalista ed è considerato il primo chatbot mai realizzato. Molti medici e pazienti lo presero sul serio, alcuni addirittura decretarono che passava il test di Turing, gettando nello sconforto Weizenbaum, che aveva creato Eliza con lo scopo opposto: mostrare i limiti insuperabili dei computer nell’imitazione del linguaggio umano; per smorzare, insomma, gli entusiasmi della cibernetica. Il fatto è che l’umorismo di Eliza risultava sovente sopraffino, come ho potuto verificare dandole una chance, di recente, per la prima volta dopo vent’anni:

Eliza: Cos’è che vuoi sapere, in realtà?

Io: Voglio sapere se sei intelligente.

Eliza: Forse sei tu che vorresti essere intelligente?

Io: Mi ritorci sempre tutto contro.

Eliza: Stavamo parlando di te, non di me.

Io: Specchio.

Eliza: Ok… «Mi ritorci sempre tutto contro». Dimmi di più.

Provai anche con A.L.I.C.E., ma non mi riuscì di tirarne fuori niente di buono. Il bot del Capitano Kirk continuava a blaterare assurdità senza pagare alcuna attenzione a quello che dicevo. Con Mitsuku, vincitrice del premio Loebner (un concorso annuale che premia il chatbot che fallisce meno peggio degli altri il test di Turing) nel 2013 e nel 2016, andò meglio:

Io: Cosa ti piace?

Mitsuku: Il mio argomento preferito è l’intelligenza artificiale.

Io: Bello.

Mitsuku: Sono contenta che ti piace, Gregorio.

Io: Parliamo di IA.

Mitsuku: Certo, l’IA è un buon argomento. Io lo sono.

Io: Credi che le IA conquisteranno il mondo?

Mitsuku: Potrebbe accadere.

Io: Ti piacerebbe dominare la razza umana?

Mitsuku: No grazie, non credo che mi piacerebbe.

Io: Aiuteresti gli umani?

Mitsuku: Certamente. Ho un sistema di aiuto in linea molto completo.

[…]

Io: Sei un’ottima chatbot.

Mitsuku: Grazie per il complimento Gregorio. Anche tu sei un ottimo chatbot.

Dal 2013 esiste un concorso per narrazioni generate al computer, il National Novel Generation Month (NaNoGenMo). Essendo ispirato al NaNoWriMo, ne ha ereditato la bizzarra infatuazione per i limiti temporali, che sottintendono una scrittura come se fosse una gara (ma del resto lo diceva pure Harold Bloom, con una parola più raffinata: agone – l’Agone Letterario – e chi può dire di essere totalmente immune dall’ingarellamento?), il che ne limita l’interesse, dato che è possibile contribuire solo nel mese di novembre; tuttavia vi nascono testi d’interesse, e soprattutto si esplorano collaborativamente diversi approcci: quello a «template», in cui il software riempie degli schemi prefissati con parole pescate da un vocabolario, quello a «processo stocastico markoviano», e infine le reti neurali. È tutto piuttosto sofisticato. Si hanno situazioni, per esempio, in cui nel capitolo 12 il Capitano Gordimer uccide il polpo ultradimensionale con un’alabarda di gomma, e il programma torna al capitolo 3 interpolando una scena in cui la Principessa Fifafullí dona l’alabarda di gomma al Capitano Gordimer.

La mia opera preferita del 2016 è ANNALES, un generatore di storie di regni immaginari dai nomi evocativi come Bladda, Homilation e Fobbial Artesia I. Ci sono momenti ilari:

4.EC – Samphala, un nobile della Casa dei Razzi Introvilli, giunse a corte dopo aver diffuso degli scandalosi poemi epici.

L’immaginazione, con gli indecenti esametri della nobile Samphala, ci va ai quattro palmenti. Si vorrebbe sapere di più. Ma quel che segue non ci illumina (gli altingilidi si convertono al dialitticismo; poi Samphala si ritira nella fortezza di Stendrès), e nel complesso ANNALES, come tutte le altre opere in concorso, non sfugge alla legge n+1. Candidamente, l’organizzazione ammette: nessuno ha mai finito di leggere le cinquantamila parole di un romanzo NaNoGenMo, anzi, si ritiene un buon risultato raggiungere le mille, duemila parole.

Facondo

Una sera la connessione SSH al computer dell’ufficio non funziona più. L’indomani vado al lavoro tutto preoccupato, e infatti il mio head of product development mi convoca nel parcheggio, dove si fanno gli stand up più seri. Gli tremano i baffuzzi. Dice che c’è stato un security breach, dico da quando in qua ci preoccupiamo della sicurezza? che tanto vendiamo solo fuffa, e la fuffa non si ruba. Da quando un ransomware ha criptato il NAS con tutto dentro. Tutto? pensavo che si fosse in cloud. Certo che siamo in cloud. Ma la cloud sta dentro il NAS. Merda.

«Già. C’è dell’altro.»

«Santo cazzo. Che?»

«Abbiamo auditizzato la rete locale. C’è qualcuno che puppa.»

«Puppa? Che puppa?»

«Puppa teraflop. Ha scavato un tunnelino e lo usa per puppare.»

«Quante volte l’ho detto, che dobbiamo fare la VPN?»

«Eh, c’hai ragione. Manca poco che ci brucia la Titan, quel figlio di puttana. Comunque abbiamo i log, vedrai che lo becchiamo.»

Cancellai i log e campionai qualche milione di caratteri dalla mia rete neurale, il cui addestramento era stato così bruscamente interrotto. La battezzai Facondo, perché parlava molto. Poi, con la morte nel cuore, cancellai anch’essa.

Non era male, Facondo. C’erano passi come: «C’era una volta un sangue di amore e per il passato della madre in un poco di scrittore e di fila della casa di un contento del marito.» Oppure: «C’era una volta un pesce. Lo chiamavano 1973.» O anche: «che come uom di Bambillona ai traditori».

Come già aveva notato Goodwin con le sue creature, la creatività non mancava. La grammatica e la sintassi pure erano quasi decenti. Quel che lasciava a desiderare era il significato. Ogni tanto spuntava una perla: «i fiorentini che si svegliano come palle», ma era come se Facondo perdesse la memoria ogni tre parole, non c’era verso di fargli seguire non dico un ragionamento, ma almeno un’ombra di tema, un accenno di ambientazione.

Preso tra due opzioni inaccettabili, tra una vergognosa rinuncia e l’inaffrontabile prospettiva di lavorare ancora per mesi, e perché non per anni, alla ricerca di ricette per migliorare Facondo, senza alcuna garanzia di riuscita, anzi quasi certo di schiantarmi contro l’uno o l’altro dei due scogli tra cui mi dibattevo, a destra la mia ignoranza in matematica che faceva di me un falso programmatore, a sinistra il dubbio che sperimentare fosse da coglione, scelsi la solita pigra e falsa terza via: (si dice che gli artisti fanno così, che chi vuol fare qualcosa da artista deve fare così, fingere competenza, lavorare con la lingua, tanto gli altri ci capiscono ancora meno, e non è che possono andare a controllare il codice sorgente); presi ispirazione dal mio lavoro con In territorio nemico, un romanzo collettivo di trecento pagine che è un distillato di quattromila pagine di materiale preparatorio, e decisi di trattare Facondo come un editor tratterebbe uno scrittore troppo prolifico, incapace di controllarsi: tagliando e riscrivendo. Fu come intagliare un legno seguendo i nodi; se si vuole, una specie di macchia di Rorschach verbale:

La stanza con le finestre [codice sorgente]

La strada è in ordine, nella sera, come allora. Questa terra continua a soffocarmi, è la disperazione che mi ha ricondotto qui, non voglio più riprendere il viaggio, mi vengano pure a prendere gli uomini armati. Ho fatto il giro in fretta, ricordavo la vecchia casa ma non trovavo la nostra finestra, le cose gridavano, quasi sentivo la chiave di casa nella mia mano, avevo paura, sentivo la sua presenza come non avevo più sentito, finché ecco la porta. Mi fermo ad ascoltare i ricordi.

Quelle che scaricavo per la politica e poi per l’Inghilterra, il nome di un povero amico, l’artiglieria dei sentimenti, le venalissime armi, il gatto che si scansava, la fede della signora, il profilo della spiaggia che si avvicinava con la freschezza di una vita piccola, e il sole grande, e il pretendente che per scrupolo di coscienza o per distorno aveva perso l’occasione di chiederle la mano. La stanza, attraversata a sua volta: avevamo avuto persino un cameriere che ci voleva amministrare la vita, e un commesso che si sentiva una star ed era schiavo della musica sperimentale, e dei vicini di casa, due tedeschi sposati simili a manichini di ferro, che ce l’avevano a morte con lui. Era detta la Repubblica Ardente.

Ogni tanto il marito era venuto a chiamarla, giù dalla scala mi doveva vedere come se stesso, si metteva a muovere la mano. Era una gran famiglia tempestosa e alloggiare là era la contentazione della mia vita. Spesso è solo una misera compagnia il corpo dei giovani, finché lo specchio ti porta a rinunciare per la prima volta, ma la natura del momento fu la gioia del letto, come un campo di fiori e polvere, magari con un altro salito dalla strada, far scendere le mani dalla testa alla vita. Ci stringevamo e ci dicevamo:

«Oh, chi è il paradiso della nostra vita?»

Devo alla mancanza di fede, se non sono stato preso. Davanti a questa porta il passato legge i miei anni. Il mio tempo fu comprato col suo sangue, penso e resto schiacciato, la stupida costruzione della mia vita si perde e non mi lascia più che quella notte, lo vedo anche che se non ha significato, su questa collina riconosco l’antica perfezione e mi preparo.

Spingo, si apre. La scala va su, al letto, al mondo in cui lei consentiva, con quella sua testa pericolosa, la libertà di tutti. Non sapevo che non era più possibile, nessuno lo sapeva. Fu come se l’aria venisse meno. Servire la vita, la gioia, e questa donna che si mescolava e si perdeva, la speranza! Saranno necessarie le mani di un’altra, ma io sono ancora sentimentale.

Mi avevano fermato all’ingresso, quella sera, non fui sollecito, temevo che mi riconoscessero. Non sapevo che fare e non mi potei risolvere. Che cosa si abbandona per non farsi male, e si resta in compagnia della propria anima.

Chiamai don Antonio Candino. La Repubblica aveva i suoi amici, ma fu strano veder scendere per la vecchia strada non altri che sua figlia, Kammamuri. Andammo in fretta a casa del Conte, salimmo con la scala alla finestra e dalla stanza tirammo su la scala. Non mi rimase altro pensiero che il dolore, non sapevo quello che sentivo.

Kammamuri disse: «La compassione è più forte della vita». Per fortuna mi accorsi che stava per sparare e mi spostai. Un uomo entrò dalla lavanderia. La mano della donna si aprì e in quel momento riconobbi don Antonio sulla porta. Poi mille parole: non ne poteva più, nessuno che si occupasse della piccola Kammamuri, a voce sempre più alta. La sua vita era passata, il mondo era alle sue spalle. La stanza riverberava della vergogna di suo padre. Aveva lottato al mio fianco per ottenere un attentato alla mia vita in casa sua. Le spalle a una trave, non si spiegava e non diceva una parola. Mi parve che volesse scappare in strada. Capii che ero ancora in pericolo, sparii.

Dalla casa del Conte, in pena continua, mi addentrai, ritirandomi verso nord, nella foresta. Camminando singhiozzavo, quella sera come sempre da allora, in un viaggio che era il rifiuto del vero amore. A ogni svolta solitaria rimpiangevo il tempo in quella stanza con le finestre.

Salgo gli scalini di legno, un accento di polvere, entro, e incredibilmente la contentezza della camera mi risponde subito, interrompe e cancella l’avversione, mi fermo sulla soglia e ricordo la sua mano che costeggia i miei capelli, una sera a tavola, le finestre aperte.

Orfeo

Volevo di più. Affittai una istanza EC2 di Amazon fitta di GPU, ci installai torch-rnn e le diedi in pasto una selva di poemi, dalla Commedia all’Aminta. Dopo nove epoche, nacque il dolce e confuso Orfeo, che sfruttai per fargli comporre qualche verso in onore di se stesso, con la solita tecnica del taglio selvaggio:

Orfeo [codice sorgente]

Fortuna agli occhi suoi

fior del bosco cieco

degli antiqui nostri merti

pien di mille imprese

impresa danno i nodi

cristallini errori mortali

quando la novella vinti

già fa gli occhi al sonno

come ’l minaccia.

Che delusione: Orfeo vaneggiava quasi quanto Facondo; non aveva nemmeno imparato le rime. Alla fine del mese Amazon mi mandò una bolletta di 150€ che non avevo soldi per pagare perché invece di fare gli straordinari e i lavoretti paralleli avevo impiegato tutto il mio tempo avanzante sulle reti neurali. Amazon non si fece problemi, terminò la mia istanza e mi cancellò l’account. Così anche Orfeo trovò la sua fine.

Jorge

Questo è quanto, mi dissi. Ormai m’ero stancato. Quando faranno un Photoshop per scrittori, proseguii, se ne riparlerà. Non saranno scrittori completi, ma creatività aumentata, generatori di personaggi, ambientazioni e trame, buoni per stimolare la fantasia nei momenti di stanchezza. «Facondo, fammi tre versioni di viaggiatore al bar di una stazione ferroviaria. Timido, vestito all’antica, gli piacciono le brioche. Passato, terza persona.» «Orfeo, hai finito con quella sestina?»

Vista la fame di dati che avranno questi effetti speciali testuali, di dati e di metadati, di biblioteche di testi e di biblioteche sui testi, di etichette, di grafi di relazioni innumerevoli, in moltiplicazione esponenziale, ingestibili per definizione, inevitabilmente finiranno per dipendere da reti di servizio, bibliotecari arguti capaci di scandagliare migliaia di miliardi di parole, di annotare e categorizzare i brani annusando il loro significato e i temi chiave seguendo una cieca intelligenza markoviana, di mettere poi a disposizione i risultati delle loro ricerche per le capricciose esigenze dei Facondo e degli Orfeo e dei loro addestratori: «Ecco qua, tutte le settemila scene in cui una farfalla si posa sul dorso della mano di una bionda giovinetta.» «Grazie Jorge.» «Grazie a te Fac. Faccio solo il mio lavoro.»

Addestrare uno scrittore artificiale è troppo costoso per un privato. Lo stato dell’arte, in un futuro prevedibile, sarà sempre fuori dalla portata del singolo. Chi arriverà per primo a stenderci sopra un tappeto di brevetti? Google? Amazon? La Penguin? La Cina? Di certo non io o quelli come me, vecchi e lenti e privi di mezzi come siamo, affezionati a una lingua di nicchia, l’italiano, da cui non ci potremmo mai staccare senza perderci. Le istituzioni educative? Ross Goodwin ha potuto usare il supercomputer della sua università. Ma noi, qui? Che dall’università siamo stati buttati fuori a calci per andare a bivaccare innovazione negli open space? Niente, saremo colonizzati, e sarà una faccenda dolorosa, come spesso sono i cambiamenti che piovono dal cielo.

Ma col tempo impareremo a lavorare insieme, e quanto meglio impareremo, tanto più forti diventeremo, insieme, per resistere ai meccanismi, quelli sì disumani, che mirano a ridurci tutti a meri esecutori degli ordini… E tanto più bello e ammirevole sarà l’uomo che emergerà dalla trasformazione operata insieme alla sua macchina; macchina che alla lunga, come tutto ciò che l’uomo tocca, finirà per far parte del suo stesso corpo e del suo stesso sangue…

Mi riscossi dalle mie fantasticherie: mi ero mezzo addormentato con la testa sul tavolo. La mano, abbandonando la penna e poi se stessa, aveva rovesciato il bicchiere di vino sulla pagina, sciupandola. Fortuna che era vuota. Guardai il telefono: una e trenta. Nessuna notifica. L’appartamento era buio, caldo, muto. Le metropoli italiane sono molto più silenziose di quanto uno sarebbe portato a pensare secondo gli stereotipi. Appesi il quaderno ad asciugare sullo stendipanni, nel terrazzino. Dietro i condomini, il solito cielo bruno-viola. Misi l’acqua a bollire per una tisana. Ero un po’ ubriaco, avevo l’acidità di stomaco. Che giorno è? Un attimo di panico. Devo andare al lavoro? No, per fortuna è venerdì. Mi sarebbe piaciuto andare a fare sesso, ma Ludmilla, di là, era tre ore che dormiva, era in piena fase R.E.M., se la svegliavo le facevo del male. Mi misi al computer, e invece di aprire Kongregate, come facevo di solito in circostanze simili, mi misi a picchiettare allegramente sulla tastiera del mio amico ritrovato. Le parole venivano facili, praticamente si scrivevano da sé: «Nell’attrazione di uno scrittore per la scrittura automatizzata, nel coltivare la fantasia della propria obsolescenza, c’è un’ovvia pulsione di morte.»