Contro la scrittura creativa

Pubblichiamo un estratto da CTRL+C, CTRL+V – Scrittura non creativa di Kenneth Goldsmith, il nuovo titolo della collana Not di NERO tranquillamente acquistabile qui.

Al Musée d’Orsay c’è una sala che chiamo «la stanza delle possibilità». Il museo è organizzato in senso più o meno cronologico e il suo percorso procede sereno fino al XIX secolo, quando d’un tratto ci si imbatte in una piccola sala che raccoglie alcune risposte pittoriche all’invenzione della macchina fotografica, una mezza dozzina di proposte che mostrano come la pittura avrebbe potuto reagire. Quella che ricordo meglio consiste in un trompe l’oeil di una figura che sembra letteralmente uscire dalla cornice per invadere lo «spazio dell’osservatore». In un’altra diversi oggetti tridimensionali sono incorporati nella tela. Ottimi tentativi, ma sappiamo bene che a spuntarla è stato l’impressionismo, e quindi il modernismo. Ecco, oggi la scrittura si trova proprio a quel bivio.

Con l’ascesa del Web, possiamo dire che la scrittura ha trovato la sua fotografia. Intendo dire che la scrittura si trova oggi ad affrontare le stesse questioni che la pittura incontrò all’arrivo della fotografia, una tecnologia in grado di replicare la realtà in modo così accurato da costringere la pittura, per poter sopravvivere, a un radicale cambio di percorso. Se la fotografia ambiva alla nitidezza, la pittura doveva ammorbidirsi, così è nato l’impressionismo. C’era perfetta corrispondenza tra analogico e analogico, perché da nessuna parte, sotto la superficie di quadri, foto o film, si sarebbe trovato il più piccolo granello di linguaggio. Era al contrario una questione di immagine su immagine, ci si stava preparando a una rivoluzione imagistica.

I media digitali aprono oggi la strada a una rivoluzione letteraria. Nel 1974, Peter Bürger poteva ancora permettersi di dire che «l’avvento della fotografia ha reso possibile la riproduzione della realtà in modo meccanico e preciso, la funzione delle Belle Arti si sta quindi indebolendo. Ma i limiti di questo discorso risultano evidenti quando ci si rende conto che non vale per la letteratura. Per il semplice fatto che in letteratura non c’è innovazione tecnica capace di produrre effetti comparabili a quelli generati dalla fotografia sulle arti visive». Ora c’è.

Se la pittura ha reagito all’avvento della fotografia prendendo la via dell’astrazione, non sembra che la scrittura si stia comportando allo stesso modo in relazione a internet. A quanto pare la risposta della scrittura, prendendo spunto più dalla fotografia che dalla pittura, potrebbe essere a favore di un atteggiamento mimetico e replicativo, puntando l’attenzione sui metodi di distribuzione e sulla proposta di nuove piattaforme per la diffusione delle opere. Le parole potrebbero benissimo essere scritte non solo per essere lette, ma anche per essere condivise, spostate e manipolate, a volte da umani, più spesso da macchine, dandoci una straordinaria opportunità di riconsiderare l’idea stessa di scrittura e di ripensare il ruolo dello scrittore. Se le tradizionali idee sulla scrittura si concentrano sull’«originalità» e la «creatività», l’ambiente digitale incoraggia nuove abilità, come la «manipolazione» e l’«organizzazione» dei cumuli di linguaggio già esistente e in continuo aumento. Se è vero che scrittrici e scrittori si trovano oggi costretti a «fronteggiare» questa proliferazione di parole e a competere per ricevere attenzione, è anche vero che possono utilizzare questa proliferazione in modi inaspettati, creando opere non meno espressive e significative di quelle costruite con metodi più tradizionali.

Sono in volo verso New York di ritorno dall’Europa e osservo stanco una mappa che traccia il nostro lento e noioso procedere in tempo reale su uno schermo che affonda nel sedile di fronte a me. La mappa topografica del mondo, patinata e bidimensionale, mostra il nostro pianeta metà in ombra e metà alla luce, con noi che puntiamo verso ovest, rappresentati da un piccolo aeroplano bianco. Le immagini cambiano spesso, passando da una mappa grafica a una serie di schermate blu con la distanza dall’arrivo – l’orario, la velocità del veicolo, la temperatura esterna, e così via – in un elegante font bianco sans serif.

Schermata di avvio del DOS su un aereo.

Mentre sullo schermo passano i bellissimi rendering delle placche oceaniche e i nomi di alcuni villaggi esotici dell’Atlantico del Nord – Gander, Glace Bay, Carbonear – osservare l’aereo che traccia il suo avanzamento diventa un’attività rilassante e ambient.

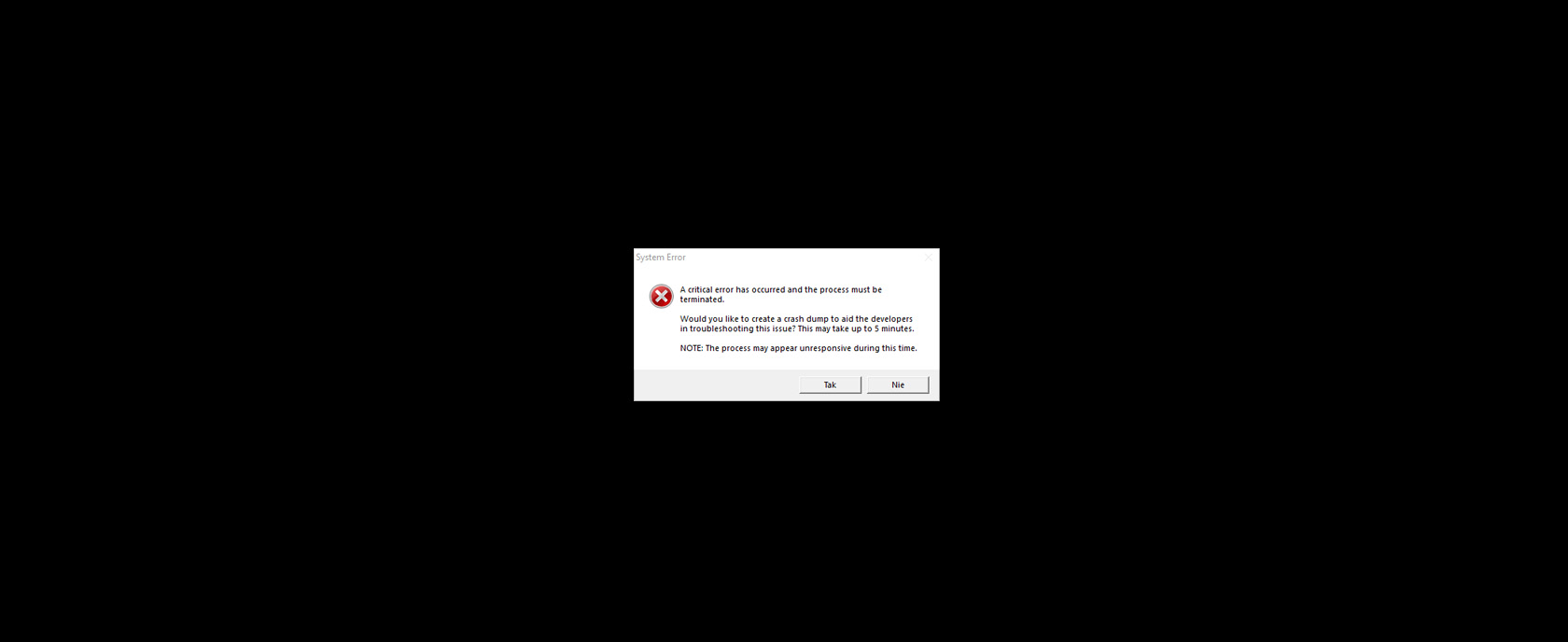

All’improvviso, mentre sorvoliamo i Grand Banks di fronte alla costa di Terranova, lo schermo comincia a sfarfallare e diventa nero. Rimane così per un po’, fino a quando, illuminandosi di nuovo, mostra questa volta un generico font bianco su fondo nero: è il computer che si riavvia e al posto delle piacevoli grafiche ci sono ora solo righe di testo d’avvio del DOS. Per cinque abbondanti minuti vedo dispiegarsi le righe di comando del sistema, font che si caricano, pacchetti grafici che si decomprimono. Alla fine, lo schermo diventa blu, appaiono una barra di avanzamento e una clessidra, e l’interfaccia grafica si carica riportandomi alla mappa animata proprio mentre iniziamo la discesa.

Quelli che sul nostro schermo appaiono come elementi grafici, suoni o animazioni, sono solo un sottile strato di pelle sotto il quale si nascondono chilometri e chilometri di linguaggio. A volte, come sul mio volo, la pelle viene punta e, come se potessimo alzare quel velo, ci rendiamo conto che il nostro mondo digitale – le nostre immagini, i nostri film, i nostri video, i nostri suoni, le nostre parole e le nostre informazioni – è alimentato dal linguaggio. E tutte queste informazioni binarie – musica, video, foto – sono fatte di linguaggio, chilometri di codice alfanumerico. Se volete una dimostrazione, pensate a quando avete per errore ricevuto via email un allegato .jpg nella forma di una stringa infinita di codice, anziché come immagine. Sono semplici parole (anche se in un ordine che non comprendiamo): il materiale di base che alimenta la scrittura, da quando esiste in forma stabile, costituisce oggi la materia di cui sono fatti tutti i media.

Accanto all’aspetto funzionale, il codice possiede un valore letterario. Inquadrando il codice attraverso le lenti della critica letteraria, notiamo come negli ultimi cento anni, in particolare nell’ambito della scrittura modernista e postmodernista, è stato assegnato valore artistico a disposizioni di lettere altrettanto apparentemente arbitrarie.

Ecco tre righe di codice di una .jpg aperta con un editor di testo:

^?Îj€≈ÔI∂fl¥d4 ̇‡À,†ΩÑÎóajËqsõëY”Δ′′/ å)1Í.§ÏÄ@ ̇’∫JCGOnaå$ë¶æQÍ′′5ô’5å p#n›=ÃWmÃflÓàüú*Êœi”›_$îÛμ}Tß‹æ ́’[“Ò*ä≠ˇ Í=äÖΩ;Í”≠Õ¢ø¥}è&£S ̈Æπ›ëÉk©ı=/Á′′/” ̇ûöÈ>∞ad_ïÉúö ̇€Ì— éÆΔ’aø6aÿ-

Ovviamente una lettura attenta ci rivela ben poco in termini semantici e narrativi. Di contro, uno sguardo più convenzionale rivela una collezione di lettere e simboli senza senso, letteralmente un codice che può essere decifrato in qualcosa di sensato.

Ma cosa succede quando il significato non viene messo in primo piano? Dobbiamo porre un altro tipo di domande al testo. Ecco tre righe di una poesia scritta nel 1979 da Charles Bernstein, intitolata Lift Off:

HH/ ie,s obVrsxr;atjrn dugh seineocpcy i iibalfmgmMw er,,me”ius ieigorcy¢jeuvine+pee.)a/nat” ihl”n,s ortnsihcldseløøpitemoBruce-oOiwvewaa39osoanfJ++,r”P2

Tenendosi a distanza da ogni tipo di retorica letteraria e dal tentativo di trasmettere emozioni, Bernstein sceglie di enfatizzare i meccanismi della macchina anziché i sentimenti umani. La poesia consiste in ciò che viene dichiarato nel titolo: la trascrizione di ciò che è stato estirpato da una pagina col nastro da correzioni di una macchina da scrivere. La poesia di Bernstein, in un certo senso, è un codice che si atteggia a poesia: leggendolo attentamente, vediamo emergere frammenti, a volte anche parole intere che erano state cancellate. Per esempio, nell’ultima riga si legge la parola Bruce, riferita probabilmente a Bruce Andrews, co-editor di Bernstein all’interno della redazione di L=A=N=G=U=A=G=E. Ma questo tentativo di riassemblare le parole non ci porta molto lontano: tra le mani ci rimangono solo frammenti di linguaggio pieno di errori, provenienti perlopiù da documenti a noi sconosciuti. Bernstein celebra così la natura frammentaria del linguaggio, ricordandoci che, anche in uno stato scomposto, ai morfemi rimangono comunque attaccati un certo numero di riferimenti e di contesti; in questo caso, il testo è un tessuto di citazioni che provengono da scritti fantasma.

La poesia di Bernstein è il punto d’arrivo di una lunga tradizione di poesia e prosa modernista che lavora sulla materialità del linguaggio, lasciando però spazio all’emergere di diversi livelli di senso o di emozione. Il tradizionale concetto di autorialità viene messo in discussione. Un tratto di dadi mai abolirà il caso (1897) è una poesia di Stéphane Mallarmé in cui le parole stesse – e la loro posizione sulla pagina – sono frutto del caso. Con un colpo di spugna Mallarmé cancella concetti come la stabilità e l’autorialità controllata, sfidando le consuete modalità di lettura. Le parole non sono più veicoli trasparenti di contenuto, anche le loro qualità materiali contano. La pagina diventa una tela, gli spazi negativi tra le parole hanno lo stesso valore delle parole stesse. Il testo è un elemento attivo che ci chiede di essere «performato», per esempio quando interpretiamo gli spazi vuoti come silenzi. A rinforzare questa idea è l’autore stesso, quando ci dice che «la carta interviene ogni volta che un’immagine termina per virtù propria». Mallarmé ci chiede di considerare la lettura – che sia silenziosa o ad alta voce – come un atto di decodifica, che avviene attraverso la concretizzazione e la materializzazione dei simboli (in questo caso le lettere) che si trovano sulla pagina.

Con l’avanzare del secolo, ispirati dalla materialità letteristica di Mallarmé, altri autori hanno esplorato quella stessa dimensione: dalle ripetizioni di Gertrude Stein, che solleticano l’occhio, ai Cantos del tardo Ezra Pound, molti scrittori hanno continuato a trattare le parole in senso strettamente materiale. Intere parti dell’epica di Pound sono fatte di parole difficili da decifrare, scritte in decine di lingue diverse, mischiate tra loro, con annotazioni e riferimenti a note a piè di pagina che in realtà non esistono:

chih, chih! wo chih3 chih3

wo4-5 wo4-5 ch’o4-5 ch’o4-5 paltry yatter.4

Si tratta di una poesia sonora, una poesia concreta e una poesia lirica tutte in una. È multilingue – parti di cinese si confondono con il «paltry yatter» inglese (le «ciarle» nella traduzione italiana) – e allo stesso tempo non parla nessuna lingua. Le costellazioni di Pound si impossessano della pagina come fossero pennellate calligrafiche in attesa di essere lette ad alta voce. È un linguaggio attivo, che ricorda le nuvole di tag che si vedono oggi sulle pagine Web, un linguaggio che pretende interazione, che vuole essere cliccato, sottolineato, copiato.

I tuoni di James Joyce sono le dieci parole da cento lettere che troviamo disseminate in Finnegans Wake, un libro di seicento pagine abitato da parole composte e neologismi che ai non esperti potrebbero apparire come cumuli di codice senza senso.

bababadalgharaghtakamminaronnonnbronntonnerronnuonnthunntr obarrhounawnskawntoohoohoordenenthurknuk

Letto ad alta voce, è il suono di un tuono. Questo, ovviamente, vale per gran parte del resto di Finnegans Wake, apparentemente tra i libri più disorientanti scritti in lingua inglese. Sentire però Joyce leggere/decodificare una porzione di Finnegans Wake, in particolare nelle sue registrazioni del capitolo intitolato «Anna Livia Plurabelle», è una rivelazione: tutto acquisisce senso e si avvicina all’inglese standard, pur rimanendo «codice» sulla pagina. Leggere ad alta voce è un atto di decodifica. Se ci spingiamo un passo più in là, possiamo dire che l’atto di leggere in sé è un atto di decodifica, decifrazione e decrittazione.

Il codice informatico, fatto di numeri – 1 e 0 – non ha alcun valore estetico o letterario. O invece sì? Il XX secolo è pieno di poesie fatte con i numeri. Prendiamo per esempio la trascrizione di un estratto da una serie pubblicata nel 1971 del poeta inglese Neil Mills, intitolata Seven Numbers Poems:

1,9

1,1,9

1,1,1,9

9

1,1,1,1,9

8,4

1,1,1,1,1,9

8,4

8,4

Letta a voce alta, da casuale sequenza di numeri si trasforma in una bella e ritmica poesia. «Ero convinto che il significato che emerge durante la lettura di una poesia risiedesse principalmente nell’intonazione e nel ritmo, e solo in secondo luogo nel contenuto semantico. Ciò che importa è il modo in cui una cosa viene letta, non cosa dice: la voce umana assume la funzione di uno strumento musicale», afferma Mills.5

Il poeta contemporaneo giapponese Shigeru Matsui scrive poesie che chiama «Poesie Pure», che assomigliano molto al codice alfanumerico utilizzato dai computer. Iniziate nei primi mesi del 2001 e arrivate ormai a centinaia di versioni, queste poesie utilizzano sempre la griglia 20×20 della carta da lettera giapponese standard. Ogni «Poesia Pura» consiste in quattrocento caratteri, ognuno dei quali è un numero compreso tra l’uno e il tre. Scritte originariamente in calligrafia cinese, nella quale i numeri 1, 2 e 3 sono rappresentati rispettivamente da uno, due o tre trattini orizzontali, le più recenti sono state scritte in numeri romani.

1007~1103

III III I III I III I III III II II I II I I II II II I III

II II III II III II III II II I I III I III III I I I III II

III III II I I I II III I II I II I II II III I III II III

II II I III III III I II III I III I III I I II III II I II

I I III II II II III I II III II III II III III I II I III I

III I II I III III II II I II III II I I II I III III II I

II III I III II II I I III I II I III III I III II II I III

I II III II I I III III II III I III II II III II I I III II

I III II I I III II II III II I I I III II I II III II III

III II I III III II I I II I III III III II I III I II I II

II I III II II I III III I III II II II I III II III I III I

I I II I III I II II III II III III III I II I II III I II

III III I III II III I I II I II II II III I III I II III I

II II III II I II III III I III I I I II III II III I II III

I III II I I I II II I II II I III III I III II III III II

III II I III III III I I III I I III II II III II I II II I

II I III II II II III III II III III II I I II I III I I III

III II II I III I I II I II II III I I III III II III I II

II I I III II III III I III I I II III III II II I II III I

I III III II I II II III II III III I II II I I III I II III

Quando Matsui legge queste poesie a voce alta, le rende assolutamente precise e ipnotiche.

Alla luce di questi esempi, anche una traduzione in codice hex dell’icona grafica di un computer può contenere valore letterario. Quello che segue è il codice che dà forma alla favicon di Wikipedia, ovvero la W che vediamo nella barra del nostro browser quando carichiamo una pagina del sito:

0000000 0000 0001 0001 1010 0010 0001 0004 0128

0000010 0000 0016 0000 0028 0000 0010 0000 0020

0000020 0000 0001 0004 0000 0000 0000 0000 0000

0000030 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0240

0000040 0004 8384 0084 c7c8 00c8 4748 0048 e8e9

0000050 00e9 6a69 0069 a8a9 00a9 2828 0028 fdfc

0000060 00fc 1819 0019 9898 0098 d9d8 00d8 5857

0000070 0057 7b7a 007a bab9 00b9 3a3c 003c 8888

0000080 8888 8888 8888 8888 288e be88 8888 8888

0000090 3b83 5788 8888 8888 7667 778e 8828 8888

00000a0 d6lf 7abd 8818 8888 467c 585f 8814 8188

00000b0 8b06 e8f7 88aa 8388 8b3b 88f3 88bd e988

00000c0 8a18 880c e841 c988 b328 6871 688e 958b

00000d0 a948 5862 5884 7e81 3788 1ab4 5a84 3eec

00000e0 3d86 dcb8 5cbb 8888 8888 8888 8888 8888

00000f0 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888

0000100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

*

0000130 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

000013e

Se leggiamo attentamente la favicon, scopriamo un’enorme valore estetico e letterario che si svolge con il ritmo, l’estetica e la struttura di una composizione di musica minimalista. La prima colonna di numeri procede in modo logico, per intervalli che vanno dallo 0000000 allo 0000090, poi fa una breve deviazione dallo 00000a0 allo 00000f0, prima di riprendere con 0000100. Alcuni pattern si notano anche nelle righe orizzontali, con variazioni minime rispetto ai numeri 1, 0, 2, 8 e 4 nelle prime quattro righe, per poi variare nella sezione mediana in favore di combinazioni di numeri e lettere, e poi interrompersi con una serie di 8888 che vanno da metà fino a fondo schema. Se strizzate gli occhi potete quasi vedere la W incapsulata nel quadrato di codice. Ovviamente non è poesia, né ha mai voluto esserlo, ma ci mostra che un pezzo qualsiasi di codice alfanumerico, anche se apparentemente senza senso, può avere qualità poetiche. Questo linguaggio ha fondamentalmente a che fare con una trasformazione di stato (da codice a icona): simili qualità trasformative – ossia quelle di un linguaggio che agisce su un altro linguaggio – sono oggi le fondamenta di tanta nuova scrittura.

Su Flickr c’è un gruppo intitolato «The Public Computer Errors» che documenta esperienze simili a quella che ho fatto io mentre ero in volo, ma moltiplicate per cento. È una raccolta di foto decisamente affascinante. Il bottone di un ascensore con un punto interrogativo al posto dei numeri di piano, bancomat in modalità riavvio, schermi pubblicitari in metropolitana con il messaggio d’errore «memoria esaurita», megaschermi degli aeroporti «perforati» da schermate di Windows. La mia preferita è la foto di una Mrs. Potato Head gigantesca in un parco divertimenti con in mano uno schermo su cui appaiono le fredde righe bianche sullo sfondo blu del DOS, al posto di qualcosa di più adatto ai bambini. Sono foto che documentano una serie di ferite nell’interfaccia che copre il linguaggio.

Ma non dovete per forza credermi sulla parola. Potete provocare queste piccole fratture testuali direttamente con il vostro computer. Prendete un file MP3 – per esempio il preludio della Suite per violoncello solo n.1 di Bach – e cambiate l’estensione del file da .mp3 a .txt. Aprite il documento con un editor di testo e vedrete un fiume di codice/linguaggio alfanumerico senza senso. Ora, prendete un qualsiasi altro testo – diciamo per coerenza l’intera pagina Wikipedia di Bach – e copiatela nel mezzo del codice. Quindi salvate nuovamente il file e rinominatelo con l’estensione .mp3. Se poi lo aprite con un lettore MP3, il file comincerà a suonare in modo normale, ma non appena arriverà alla parte di testo di Wikipedia, comincerà a tossire, saltare e sputacchiare per tutto il tempo che il lettore MP3 impiegherà a decodificare quella specifica parte di linguaggio, per poi tornare al preludio. Con questo tipo di manipolazioni, ci ritroviamo di colpo in territori inesplorati: se esempi di mash-up analogico esistevano già nell’era predigitale – come la pratica di tagliare e incollare due metà di diversi LP o quella dei collage di frammenti di nastro magnetico – in queste forme di rottura non era ravvisabile la minima traccia di un linguaggio che agisce su un altro linguaggio. Con i media digitali ci ritroviamo invece in un mondo fatto di manipolazioni testuali, fino a poco tempo fa quasi esclusivo dominio della «scrittura» e della «letteratura».

Possiamo fare la stessa cosa anche con le immagini. Prendiamo per esempio una .jpg della famosa incisione di Droeshout contenuta nel frontespizio della prima edizione del 1623 dell’opera di Shakespeare, e cambiamo l’estensione da .jpg a .txt. Se lo apriamo in un editor di testo, vedremo solo un ingarbugliato codice. Ora proviamo a inserire al suo interno i novantatré sonetti di Shakespeare, per tre volte a intervalli più o meno regolari, e salviamo il file riportando di nuovo l’estensione a .jpg

Il 93° sonetto di Shakespeare inserito tre volte nel codice sorgente di un’immagine.

Quando lo riapriremo in forma di immagine, gli effetti del linguaggio saranno evidenti:

L’Incisione di Droeshout prima.

L’Incisione di Droeshout dopo l’inserimento del testo.

Quello che sta accadendo è che per la prima volta il linguaggio è in grado di alterare tutti i media che conosciamo, che siano immagini, video, musica o testi. Si tratta di una vera e propria rottura con la tradizione, che apre una nuova strada nell’utilizzo del linguaggio. Le parole sono concrete, attive e dense di sentimenti. Magari si potrebbe obiettare che questa non è vera e propria scrittura e, in senso stretto, si avrebbe anche ragione. Ma è qui che la cosa si fa interessante: noi non abbiamo affatto abbandonato le nostre macchine da scrivere. Anzi, siamo più che mai concentrati, giorno e notte, su macchine potenti che offrono infinite possibilità, connesse a reti con possibilità altrettanto infinite. Il ruolo dello scrittore è messo seriamente alla prova, esteso, aggiornato.