Contro il cinema digitale

Di Peter Kubelka si dicono sempre almeno tre cose. Che è uno dei padri del cinema indipendente, tra i fondatori del Filmmuseum di Vienna e dell’Anthology Film Archives di New York. Che è entrato nei manuali di storia dell’arte realizzando nove film della durata di un’ora in totale, tre dei quali composti dagli stessi fotogrammi (e provateci voi a essere così rilevanti producendo, tutto sommato, così poco). Che si rifiuta categoricamente di riversare le sue pellicole in digitale, anche a costo di vedere il lavoro di una vita cancellato dal progresso tecnico.

Eppure, quando lo si incontra, non si ha l’impressione di trovarsi di fronte un luddista incallito. Amici comuni sostengono di aver visto per la prima volta uno smartphone proprio nelle sue mani, ben prima che l’oggetto entrasse nelle tasche di tutti. E ancora oggi il regista, nato in Austria nel 1934, pare piuttosto aggiornato: quando fissiamo l’appuntamento per quest’intervista, ad esempio, è molto sicuro nel preferire FaceTime a Skype. Per capire come Kubelka pensi la sua missione contro il cinema digitale bisogna allora partire da un aneddoto.

Siamo nel 1970, all’inaugurazione dell’Anthology Film Archives, all’epoca la più grande collezione di pellicole d’avanguardia al mondo. Lì, tanto per dire, si trovano le bobine e le sceneggiature originali di Jack Smith, Kenneth Anger, Stan Brakhage, Andy Warhol. L’edificio – che oggi conta tre piani e verrà presto ampliato – è dotato anche di una sala proiezione, l’Invisible Cinema, progettata da Peter secondo il suo ideale: pareti e poltrone nere, con separé anch’essi neri tra una postazione e l’altra così da immergere lo spettatore nelle immagini. Un solo divieto: no latecomers, niente ritardatari. Capita però che ad arrivare in ritardo sia il poeta Ira Cohen, guru dark della beat generation, molto determinato a vedere il film in programma. Kubelka però, a sua volta determinato a far rispettare la regola, gentilmente si oppone. Cohen insiste, alza la voce, cerca di avanzare verso le porte della sala. «E chi dovrebbe fermarmi?!» pare abbia gridato. Ed è a quel punto che il regista, con una mossa di judo che in pochi secondi ripete altre tre volte, scaraventa l’avversario per terra. Davvero non ce lo si aspetterebbe da una persona con una faccia così mite.

Ecco, il cinema di Kubelka sta tutto lì, in quel gesto di energica difesa, rigoroso ma imprevedibilmente teppistico, le cui conseguenze esplosive sono determinate dalla fedeltà a pochi principi necessari. «Tanti anni fa sono stato campione dello Stato di New York» ci dice Peter, confermando la circostanza «Dal judo ho imparato davvero molto, per esempio a combattere i miei nemici sfruttando la loro stessa forza».

Peter Kubelka, lezione pubblica alla Fondazione Prada, Milano 28 aprile 2017

Come hai iniziato a fare cinema?

L’ho deciso a 17 anni. Dopo il ginnasio andai a Vienna e frequentai la Filmakademie: un corso di due anni che mi ha insegnato quello che veniva definito cinema, ma che secondo me non lo era. Un cinema commerciale, fondato su esigenze economiche, che aveva il gusto della rovina e del dopoguerra, oltre ad essere di cattivissima qualità. Molte pellicole erano dirette da una società chiamata USIA che cercava di rappresentare i valori della sinistra russa. Oggi con un po’ di ironia possiamo persino apprezzare quei prodotti. A me invece interessava un cinema che non aveva ancora nome, libero, indipendente, senza mezzi, senza materiale, senza tecnica, senza sale, che sta praticamente fuori. Quando invece mi trovai per la prima volta su un set, capii subito che l’accademia non poteva darmi ciò che volevo.

E allora hai deciso di trasferirti a Roma.

Vista la situazione, pensai di poter trovare un contesto migliore al Centro Sperimentale di Cinematografia. In realtà andai prima all’IDHEC di Parigi, ma trovai un contesto molto ostile verso gli stranieri. Chiedevano una sottomissione assoluta alle loro leggi. Allora andai a Roma e miracolosamente passai l’esame di ammissione. Alla fine non era una grande conquista, perché anche il Centro Sperimentale era uno strumento al servizio della politica.

Com’era organizzato?

Aveva la classica struttura italiana. Il direttore non era un uomo di cinema, ma un politico della Democrazia Cristiana a cui veniva affidata la carica per meriti passati all’interno del partito. I professori erano tendenzialmente di destra: c’era Blasetti, che indossava sempre gli stivali ed era una specie di piccolo Mussolini. Gli studenti italiani erano quattro ogni anno ed erano gente nobile o molto benestante che si identificava coi problemi della sinistra. Ognuno di loro aveva una borsa di studio e aveva diritto alla mensa, dove si mangiava come al ristorante. Oltre a questo, gli allievi potevano produrre un film di 15-20 minuti con tutta l’attrezzatura professionale. Poi c’erano i quattro stranieri che avevano un titolo differente. Non eravamo allievi, ma uditori. Non avevamo nessun diritto e orientamento politico. Non avevamo cibo né attrezzatura. Come dice la parola stessa, potevamo solo ascoltare.

E tu come facevi?

Potevamo collaborare con gli italiani, se loro ne avevano voglia. Io da subito mi impadronii delle moviole e mi dedicai al montaggio dei film degli studenti italiani. Però il mio montaggio non piaceva: tutti avevano un concetto di cinema molto diverso dal mio. Non ero neanche in opposizione. Ero più come un marziano che cerca di capire un linguaggio che non è il suo. Io ero affascinato dall’evento cinematografico e non avevo nessuna intenzione di diventare schiavo o impiegato. Ero nella situazione di un disperato outsider che si trovava in un mondo nel quale non avrebbe mai voluto essere.

Come andò a finire?

Blasetti mi diceva sempre: «Tu sei intelligente, farai strada». Peccato che non avesse visto nulla di quello che facevo. E infatti quando feci il mio primo film, Mosaik Im Vertrauen, e lo presentai per l’esame finale, Blasetti uscì dall’aula furioso. La discussione finì che ci prendemmo a parolacce. Lui diceva «Noi artisti… noi artisti…» e io gli rispondevo «Lei non è un artista, lei è un ingegnere cinematografico». A quel punto Blasetti decise che non avrei avuto il diploma e così fu.

Che tipo di cinema facevano gli altri allievi?

Il migliore del mio anno era considerato Umberto Lenzi, che poi è diventato famoso facendo film a basso costo [Milano odia: la polizia non può sparare, Roma a mano armata, Napoli violenta, N.d.R.]. Questo sembrava un elemento fondamentale. Era un ragazzo amabile però anche lui era un ingegnere del cinema. Il cinema era un’industria ma non si diceva. Si diceva sempre «l’arte del cinema». Come Hollywood o gli Oscar, che negli anni Settanta cominciarono a rubare il nostro vocabolario e in particolare la parola «indipendente». A me sembrò di assistere a un processo di colonizzazione, come quando i bianchi presero la musica dei neri in America.

Adebar, 1957. Come si può leggere più avanti nella conversazione, Kubelka è contrario alla presenza dei suoi lavori su YouTube, però «non lo impedisco»

Che effetto ti ha fatto vedere una come Agnès Varda quest’anno candidata agli Oscar?

Io non guardo gli Oscar, ma ho sentito questa notizia. Stimo molto Agnès, ma che posso dire? Ha vinto? Vedete, il mio concetto è che io faccio cinema normale, come un pittore fa la pittura normale.

Cosa vuoi dire?

La pittura non ha bisogno, almeno in principio, di un sistema commerciale perché non costa molto acquistare la tela e i colori. Il cinema invece non si può fare senza produzione del nastro cinematografico. Non può essere completamente indipendente. La nostra situazione allora è un po’ quella di parassiti che prendono qualche metro di pellicola dall’industria per fare qualcosa di non controllato dall’industria. Una grande possibilità si creò quando nacquero l’8mm e il 16mm. Il 16mm ha veramente dato la nascita al cinema indipendente americano perché fare un film non costava più che fare una scultura. A Vienna era un po’ differente. Negli anni Cinquanta ero ancora costretto a lavorare con il 35mm. Moviole, macchine da presa, proiezioni costavano molto denaro e per questo io ho dovuto rubare i miei film.

Due dei tuoi film – Adebar e Schwechater – dovevano essere delle pubblicità, Arnulf Reiner la documentazione di una performance, Unsere Afrikareise il filmino di un safari. Tu hai accettato i soldi e poi hai fatto come hai voluto. Hai realizzato i tuoi film metrici. I committenti però non sempre l’hanno presa bene…

Sì, ho dovuto accettare commissioni che alla fine non ho potuto eseguire secondo la volontà dei committenti e questo mi è costato caro dal punto di vista della mia esistenza materiale. Sono stato costretto a vivere una vita di guerriglia. All’inizio pensavo che sarei stato come un calzolaio che produce le sue scarpe e poi le vende. Invece mi è stato insegnato che non si può nemmeno pensare di produrre un film senza un distributore. Dopo il mio primo film, come ho detto, ero completamente isolato. Il secondo film, Adebar, lo realizzai attraverso una commissione privata. Un mio amico poeta, Konrad Bayer, conosceva il proprietario di un club notturno e gli disse: «Tu hai bisogno di un film per fare pubblicità al tuo locale!». E quello mi diede una somma piccolissima che bastava per comprare un rullo di negativo 60mm per la Reflex. Ovviamente non feci quello che loro mi chiedevano, ma realizzai uno dei miei film. Ero costretto a guardare direttamente nella pellicola per visualizzare il film che stavo facendo perché non avevo altri mezzi. Ma questa povertà mi ha aperto la comprensione del cinema. Ho capito che c’erano i fotogrammi. Capii che il cinema non è movie. Nessuno si muove sullo schermo, ma c’è una proiezione rapida di elementi statici dai quali nasce una illusione di movimento. Quello che allora posso fare come creatore nel cinema è una architettura spaziotemporale per occhio e orecchio.

Schwechater, 1958

La povertà è sempre stata un valore per te?

Per me i due anni a Roma furono importantissimi da questo punto di vista. I miei genitori non potevano pagarmi gli studi: mio padre non voleva aiutarmi perché riteneva che dovessi studiare qualcosa di più utile. Allora senza un soldo finii al quartiere Quadraro, vicino all’acquedotto Felice, sulle cui mura si edificavano baracche abusive. Queste case dovevano essere costruite in una sola notte, altrimenti la polizia le demoliva. Era un posto bellissimo e lì conobbi persone meravigliose. C’era una famiglia, la famiglia Natali, arrivata a Roma dagli Abruzzi nel mio stesso periodo. Come capitale di partenza avevano un prosciutto crudo intero che gli era stato donato dai parenti. Non avendo soldi, pagavano con i pezzi di prosciutto. Furono loro a darmi da dormire e a volte anche da mangiare. Una volta ero rientrato di sera ed erano tutti a cena, i genitori e i loro tre bambini. E il papà disse: «Pietro, hai mangiato?» Io dissi «Sì, sì». E lui: «Non ti credo, vieni qua». Fece prendere alla moglie un altro piatto e un cucchiaio, e da ognuno prese tre cucchiaiate di brodo. Era una vita commovente, un’ospitalità che non dimenticherò mai.

Oltre a quella famiglia, chi erano i tuoi amici a Roma?

C’era un mio amico che si chiamava Putnik. Recita anche nel mio primo film. Era fuggito da un campo di lavoro in Jugoslavia per venire al Centro Sperimentale. Aveva trovato il modo di sopravvivere a Roma: alla casa dei Gesuiti vicino Piazza San Pietro offrivano i buoni per mangiare nei conventi che cucinavano per i poveri. Putnik li aveva ottenuti e mi disse: «Vai su, di’ che sei bisognoso e cerca di farti dare i buoni anche tu». Io salii la scalinata ed entrai in una stanza magnifica. Dietro alla scrivania c’era un Gesuita che con tono solenne mi domandò: «Figlio mio, cosa posso fare per te?» «Beh – dissi io – sono uno studente del Centro Sperimentale, ma purtroppo non ho soldi. Se mi poteste aiutare, ve ne sarei molto grato». E lui rispose: «Figlio mio sei forse malato o non puoi lavorare?» «No, no – dissi – non è che non posso lavorare, ma devo studiare». Allora il padre: «Forse hai una sorella che non sta bene?» «No – dissi – ho una sorella, ma vive in Austria». «Ti è successo qualcosa negli ultimi tempi? Sei caduto forse?» «No». Allora mi guardò come si guarda uno stupido e disse: «Io per te non posso fare niente. Ciao». Solo dopo, quando tornai da Putnik, capii che dovevo mentire. Salii di nuovo dal gesuita, dissi di avere una sorella molto malata e ottenni i buoni. Il prete sapeva perfettamente che era una menzogna, ma dietro quella finzione c’era una grande saggezza. Se la Chiesa avesse dato senza limiti, con piacere ed amicizia, tutto il mondo ci sarebbe andato. Anche perché il mangiare lì era buonissimo. Allora con questo sistema la Chiesa veramente salvava la vita a molta gente e dall’altro lato insegnava: quando starai meglio non ti vogliamo più vedere. É stata per me un’educazione molto più profonda di quella che offriva il Centro Sperimentale, che era un corso di schiavitù.

Non c’era proprio nessuna figura che sentivi affine all’interno del Centro Sperimentale?

Apprezzavo molto le proiezioni che organizzava il professor Fausto Montesanti. Lui non era un politico, il suo ideale era il cinema. Aveva raccolto una collezione di film importanti, con bellissime copie non sottotitolate. I film venivano mostrati com’erano e i dibattiti venivano tenuti al termine del film, mai prima. Lì per esempio ho conosciuto Dies Irae di Dreyer. Ricordo che arrivai in ritardo alla proiezione, i titoli di testa erano appena passati, ma dopo un minuto sapevo che quello era il film più sconvolgente che avessi mai visto. Passai la notte a trascrivere tutto quello che ricordavo, inclusi i movimenti della cinepresa. Più tardi, quando fondai il Filmmuseum, quelle proiezioni di Montesanti furono un modello.

Mi sono sentito bene in tanti posti, come a Roma, ma non posso dire di essere romano. E neppure viennese. Non c’è un luogo in cui io vorrei definire la mia identità. E la stessa cosa è nel cinema.

Il ritorno a Vienna com’è stato? Erano gli anni dell’Azionismo. Che rapporto avevi con quel movimento e con Kurt Kren?

Quando tornai a Vienna c’erano artisti già affermati che io ammiravo, come il pittore Arnulf Rainer, lo scultore Fritz Wotruba, Joannis Avramidis. Artisti importanti che avevano circa cinque anni più di me. Gli azionisti e Kren avevano invece cinque anni di meno. Hermann Nitsch, con il quale ho ancora una grande amicizia, fu molto influenzato dal mio lavoro, specialmente dal film Arnulf Rainer. E anche Kren iniziò il suo lavoro sotto l’influenza del mio cinema metrico. Prima di incontrare i miei film, Kren era interessato ai film di Norman McLaren, il regista canadese che io odio: la sua è una specie di avanguardia falsa, borghese. Intorno al 1960 Kren mi mostrò i suoi primi lavori in quella direzione. Non ero molto più anziano di lui, ma avevo iniziato a fare cinema diversi anni prima. In seguito Kren cominciò a fare film per gli azionisti e qui nacque un conflitto perché loro guardavano al cinema come a un veicolo piegato ai loro scopi. I film di Kren di quel periodo sono una via di mezzo tra i film che voleva fare lui e i film che volevano loro. Per non corrompere il mio ideale di un cinema libero a un certo punto fui costretto a mentire anche a Reiner. Gli dissi che avrei documentato una sua performance e invece con la pellicola che mi pagò realizzai il film a cui ho dato il suo nome. Persi molti amici per questo.

La condizione sociale in cui vivevi in Austria era simile a quella che avevi vissuto a Roma?

Forse un fatto della mia vita è interessante. Sono cresciuto in un piccolo paese dell’Austria settentrionale, non a Vienna. Questo perché mia zia era insegnante nella scuola di quel paese. Il mio papà era musicista ed era sempre in viaggio. La mia mamma stava con la nonna e la zia, e io infatti sono stato educato da queste tre donne. Frequentavo le elementari e sentivo di appartenere a quel paese, sentivo che era la mia patria. Un giorno andai a una partita di calcio tra la squadra locale e quella di un paesino vicino. Arrivai un po’ in ritardo e domandai ai miei compagni: «Qual è il risultato?» e loro mi risposero «2 a 1». Ma quando chiesi se il vantaggio era per noi, un altro mi gridò: «Cosa dici “per noi”? Tu non sei di qui! Tu sei un migrante». Ecco, questo senso di separazione mi ha accompagnato per tutta la vita. Sono stato stato sempre «a parte». Mi sono sentito bene in tanti posti, come a Roma, ma non posso dire di essere romano. E neppure viennese. Non c’è un luogo in cui io vorrei definire la mia identità. E la stessa cosa è nel cinema.

Con il gruppo del New American Cinema però ti sei sentito a casa.

Sì, perché anche loro erano degli espulsi. Espulsi della società perché omosessuali. O donne, come Maya Deren. Era una lotta per la libertà. Io lottavo per il cinema libero. E così noi ci siamo incontrati e ci siamo rispettati. Infatti in questo gruppo non esisteva nessuna discriminazione. Eravamo tutti espulsi. Jonas Mekas, Jack Smith, Stan Brakhage mi stanno molto più vicini che i parenti, le zie, i cugini.

Hai definito quello che fai «cinema normale». Non può non venire in mente Normal Love, il film di Jack Smith. Pensi di averlo influenzato o magari che ci sia una correlazione di qualche tipo?

Non direttamente. Io adopero la parola «normale» per il cinema, perché mi sento un artista normale: non un impiegato di un certo mestiere. Invece il titolo Normal Love viene da Jack Smith e dalla sua concezione del mondo. Io ho conosciuto il suo film Flaming Creatures prima di conoscere lui, e fu un’incredibile sorpresa. Siamo diventati subito amici, ma non nella vita quotidiana. Lui viveva una vita molto diversa dalla mia. Abitava in un loft con il soffitto rotto, e al piano di sopra c’era un altro appartamento. Il buco, che aveva fatto lui stesso, prendeva metà dello spazio e tutti i detriti formavano una piccola montagna sul pavimento. Questo era il suo teatro. Lui aveva creato dai rifiuti questo paradiso da mille e una notte. Anche se il suo mondo era veramente molto diverso dal mio, Jack Smith è uno degli artisti più importanti e più grandi di questo tempo.

A chi ti senti più vicino?

Il mio mondo è più vicino a quello di Jonas Mekas, perché l’universo contadino mi ha molto influenzato. Jack Smith era un po’ agli antipodi. La base del suo cinema era l’immondizia, ma lo dico con enorme rispetto e amore per la sua opera.

Unsere Afrikareise, 1966

Un altro modo che usi per definire i tuoi film è «cinema materiale». Cosa vuol dire?

Comincio dalla fine. La caratterizzazione di una disciplina dell’arte è basata sul processo di creazione. Sul processo. Ad esempio un bambino viene portato in spiaggia dai genitori e gioca con la sabbia. Questo processo genera qualche scultura, anche se queste sculture hanno i loro limiti: non sono come quelle di Bernini. Bernini e il bambino non hanno ottenuto lo stesso risultato perché la sabbia non è marmo bianco. Il bambino viene messo seduto nella sabbia e comincia con la mano a sperimentare quello che c’è lì. La mano, la partecipazione del corpo, è fondamentale. Noi sappiamo che è lo sviluppo della mano che ha portato l’uomo a più alti livelli spirituali. Non esiste il pensiero astratto. Tutto nasce in relazione al corpo e ai materiali. Allora, per farla breve, se lavoro con la pellicola prendo le idee che questo materiale mi suggerisce.

Se restiamo su questa relazione tra forma e materia, quale pensi possa essere il futuro del cinema, ora che il digitale è diventato predominante?

Se io lavorassi con il digitale non farei cinema. Il digitale può solo scimmiottare un avvenimento cinematografico. Eppure ha una serie di pregi che il cinema non ha. Può andare su diversi formati, persino su un orologio. Funziona anche alla luce del giorno: a New York, in Times Square, hai proiezioni digitali più alte delle piramidi e più lucenti del sole. E poi, il pregio più grande, permette l’interattività dell’utente. Permette a tutto il mondo una partecipazione continua. Però il cinema ha per scopo un’altra cosa. Il cinema dà la possibilità di entrare nella testa del suo autore. Il cinema è l’interno della testa dell’autore: vedo con i suoi occhi e ascolto con le sue orecchie. Il cinema parla ex cathedra e il pubblico non può far niente. Il pubblico è costretto a sedere e stare zitto. Non può fare altro. Questi sono tutti difetti, è molto più agile fare qualcosa col telefonino, ma il tipo di messaggio è completamente diverso. Visconti visto sull’orologio non è più Visconti.

Cosa cambia?

Una rappresentazione in scala esprime messaggi differenti a seconda che sia a una grandezza naturale o meno. La statua di un imperatore romano alta 15 metri con la testa enorme è tutt’altra cosa che una piccola statua che si può portare in tasca. Così il fatto che il cinema funzioni soltanto nel buio mette il pubblico nella condizione più profonda – per me la più bella – per ricevere il pensiero di un’altra persona: «Io resto lì e fai tu. Ti seguo. Quello che tu mi dai da vedere e da ascoltare io lo accetto come un pensiero mio».

Per questo ti rifiuti di digitalizzare i tuoi film?

Anche il digitale mi ha condotto a capire meglio il cinema, ma come sapete credo che un film creato coi mezzi del cinema normale non si capisce quando è presentato col mezzo digitale. Per questo non acconsento a trasferire i miei film in digitale. Il che mi mette in una posizione molto difficile, perché non posso distribuire i miei film come vorrei, perdo molto pubblico giovane e questo mi fa stare male. Ma devo farlo polemicamente, lottare per il mio argomento. Io sono convinto che il cinema analogico non sia finito. E i segni sono già evidenti. Kodak ha lanciato recentemente KODAK Color Asset Protection, una pellicola inventata apposta per proteggere i formati digitali dall’invecchiamento dei loro mezzi di riproduzione. «Asset protection», capite? Non proteggono un’opera, proteggono il denaro. Parlo ancora dei nemici, dei commerciali, che non si interessano che di denaro: persino loro hanno capito che il digitale non permette di conservare a lungo un’opera finita. La speranza e la salvezza del cinema materiale non sono i nostalgici della pellicola. Al contrario, sono questi avari che vogliono conservare il loro denaro. Questo fatto è per me una vittoria incommensurabile perché è la dimostrazione della solidità del cinema in pellicola.

Quindi oltre al materiale ti interessa anche la durata della pellicola?

La pellicola dura almeno qualche centinaio di anni. Esiste qualche esempio dei film di Lumière sviluppati abbastanza bene da sembrare oggi come nuovi. I più progressisti dicono che il digitale è un sistema numerico e che i numeri non cambiano. È vero che i numeri non cambiano, ma i numeri risiedono in macchine che diventano obsolete in 5 anni. Se metto un video in un disco o in un hard-drive non posso essere sicuro che il lettore o il software che lo legge oggi sarà ancora valido tra qualche anno. Un esempio di oggi: ho nell’iPad l’applicazione dello Zingarelli e mi stavo preparando un po’ per la nostra intervista. Ho provato a consultare il dizionario, ma la app mi dice che non funziona più e che non è possibile un update. Questo perché io ho fatto un aggiornamento per l’IOS11. A parte il denaro che ho speso, questa situazione cambia il concetto di vendita, perché così qualcuno mi vende un dizionario che mi viene legalmente rubato dopo un breve periodo. L’acquisto digitale si sta trasformando in un noleggio, e non è nemmeno un noleggio fisso. Il consumatore non ha il diritto di chiedere «per quanto me lo lasci questo?».

Arnulf Reiner, 1960

Parlando di cinema d’intrattenimento, invece, che funzione credi possa giocare il digitale?

Il contenuto dei film commerciali è sempre lo stesso: la coppia che si innamora, i supporting actors che fanno un po’ di difficoltà, eccetera. La canonizzazione delle vite normali. Si vedono questi film come quando in passato si assisteva a una messa, che ogni volta si ripete uguale. Questo cerimoniale, che prima era un compito del cinema analogico, adesso lo ha assolto il digitale. Io credo che il digitale è più interessante quando c’è la partecipazione del pubblico. Io seguo molto i miei sensi e cerco di affrontare il mondo con gli occhi, l’orecchio, il tatto. Vedere un film su questo iPad o sul telefono non mi interessa. Preferisco fare browsing in un supermercato di Amazon: è un’attività stupida, però mi coinvolge. I video digitali non saranno più ex cathedra come i film proprio perché la partecipazione del pubblico è così importante. Allora forse i videogiochi sono già il futuro dei cineasti che lavorano col digitale.

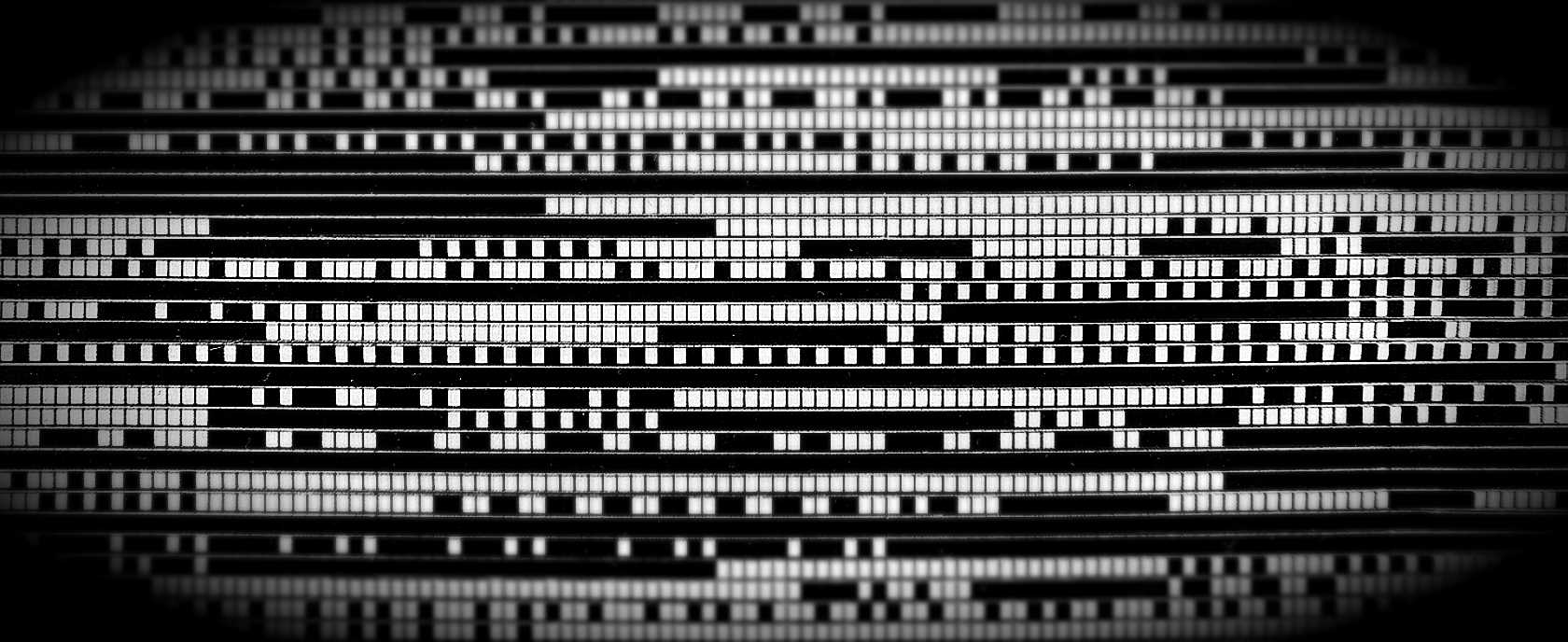

Questo tua risposta dice tanto di come tu sia tutt’altro che distante dall’universo digitale. E in effetti il tuo film Arnulf Reiner, del 1960, è una specie di codice binario fatto solo di fotogrammi luminosi o bui. È un manifesto digitale!

Quando ho fatto Arnulf Reiner il digitale non esisteva. Cioè, esisteva nella forma di supercalcolatori nei centri di ricerca più avanzati. Ma è vero che il sistema di Arnulf Reiner è come il sistema digitale: la luce c’è o non c’è, il suono c’è o non c’è. È come un’opera digitale fatta a mano con la pellicola. Arnulf Reiner è basato sul fatto che ho trattato i quattro nastri – suono e non suono, luce e non luce – con la stessa tecnica, cioè con forbici e colla. Come un sarto. Non mi sarebbe mai venuto in mente di farlo in digitale e ovviamente la differenza è enorme quando il film viene proiettato digitalmente. Qualcuno lo ha rubato e messo online: il film, insieme agli altri, si trova su YouTube in una forma molto balorda, ma questo è un fatto che mi riguarda soltanto come spettatore. Anche se sono contrario, non lo impedisco.

C’è un’occasione particolare che potrebbe spingerti a fare un film oggi?

Non dico né di no, né di sì. Ho sempre fatto i film quando ne ho sentito la necessità. Il mio ultimo, Monument Film, lo vedo come un testamento. Al momento non ho progetti nel cinema. Ma anche se ho un’età assai avanzata, resto un uomo molto curioso e perseguo questa attività di riconoscimenti, di esplorazioni. Se capitate a Vienna avrei piacere di mostrarvi la mia collezione etnografica. Sarà una sorgente di altre parole e comunicazioni.

Collezione di Peter Kubelka a Vienna.