Pubblicato quest’anno da Becoming Press, Exocapitalism è un libro di Marek Poliks e Roberto Alonso Trillo che esplora il capitalismo dall’interno dei suoi stessi meccanismi, sostenendo la tesi – paradossale solo in apparenza – che esso possa funzionare anche senza bisogno di interventi umani. Prendendo come esempio i movimenti automatici degli algoritmi finanziari, attraversando le ultime frontiere della gig economy e riscrivendo il concetto stesso di piattaforma, Exocapitalism è il testo perfetto per far passare la sbornia post-accelerazionista, proponendo una delle riflessioni più lucide del momento sulla distanza che separa le relazioni umane dai movimenti effimeri di questa forza esogena e tentacolare. Quella che segue è una lunga conversazione con i due autori.

Davide Tolfo: Devo ammettere che quando ho iniziato a leggere Exocapitalism sono partito un po’ prevenuto. Avevo il timore di trovarmi di fronte all’ennesimo neologismo impiegato per descrivere lo stato del capitalismo contemporaneo. Di solito, queste letture passano attraverso una sorta di dicotomia teorica data per assodata: da una parte il semio-tecno-post-gore-platform-capitalismo; dall’altra un blocco non ben definito di entità e potenze politiche che vengono intese, di volta in volta, sia come ciò su cui il capitalismo si applica in modo coercitivo sia come ciò che permette a questo sistema di funzionare. La tesi che sostenete sembra però muoversi al di là o, meglio, al di qua di questa distinzione. Definite exo (esterno, alieno) il capitalismo perché non è direttamente riconducibile alla sfera sociale e alla forza-lavoro (torneremo più tardi su questo punto, si stanno già sollevando delle sopracciglia, lo so). Ma anche perché, a vostro avviso, il capitalismo può essere applicato a qualsiasi cosa, non solo al mondo umano.

La vostra analisi non si limita a riformulare la solita opposizione tra forze produttive e anti-produttive o tra sfera sociale ed economica. Ma arrivate a sostenere che il capitalismo è “exo” fin dalle sue origini. È interessante perché per sostenere questa tesi vi riferite a un passaggio di Debito. I primi 5000 anni di David Graeber, nel quale viene smontata la narrazione comune secondo cui il baratto avrebbe preceduto il denaro, e quest’ultimo la nascita dei sistemi di credito. Al contrario, Graeber dimostra come storicamente a ricorrere con maggiore frequenza siano stati proprio i sistemi di credito e le forme di pagamento “virtuale”, basati, ad esempio, sulla promessa di un rimborso o di uno scambio futuro.

Marek Poliks / Roberto Alonso Trillo: Esatto, stiamo cercando di riformulare il concetto di capitalismo. Al momento, sembra che l’unico approccio che la gente adotta sia attraverso l’immediatezza dell’esperienza umana, limitandosi ad analizzare gli effetti del capitalismo sugli esseri umani. Invece, noi vogliamo chiederci che cos’è davvero il capitalismo. La questione diventa ontologica, piuttosto che fenomenologica.

E se il capitalismo fosse un tipo di essere, o una forma, o un algoritmo, o qualcosa di trascendente? E se potesse esistere senza di noi, persino prima di noi, o indipendentemente dal nostro coinvolgimento?

Per noi, il capitalismo è un insieme di principi formali profondamente connessi all’astrazione, alla rappresentazione, al linguaggio e, in un certo senso, persino alla matematica – non è nessuna di queste cose in sé, ma appartiene potenzialmente a quella classe di entità che noi umani attualizziamo in forme locali e specifiche, ma che possono accadere anche altrove.

Per questo il capitalismo per noi è un problema estremamente profondo. Ci sono molte persone, persone che amiamo (come Mark Fisher o Ursula K. Le Guin), le quali sostengono che il capitalismo in cui viviamo sia tanto arbitrario quanto qualsiasi altro regime di organizzazione sociale, e dunque sostituibile, forse addirittura facilmente; e che forse il problema consiste proprio nel riconoscere la semplice arbitrarietà di questa condizione e trovare il coraggio di immaginare un’alternativa, magari guardando indietro al passato e riconoscendo la grande diversità di sistemi sociali che hanno preceduto il presente, forse anche guardando oltre l’Occidente.

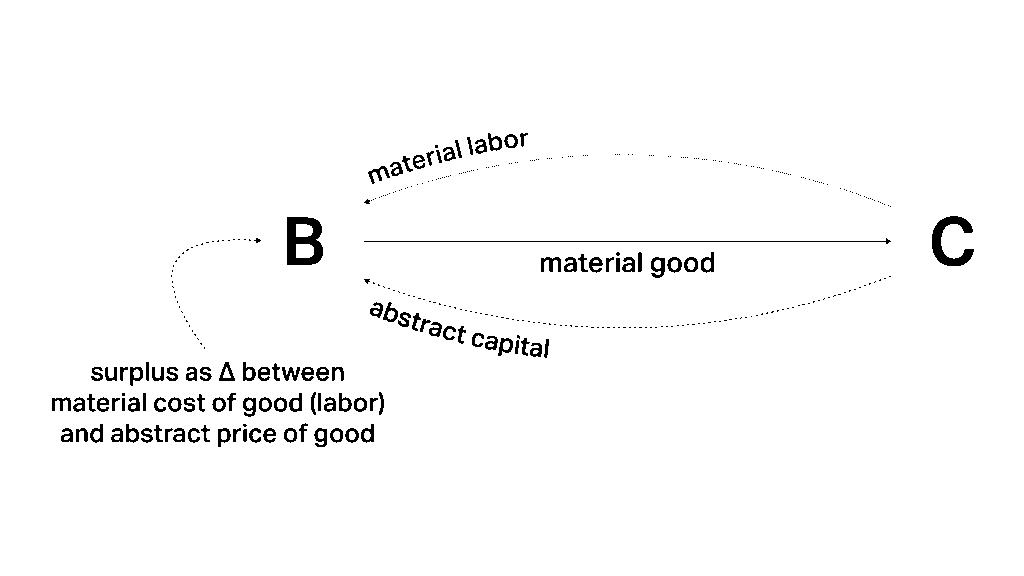

Questo ci porta a chiederci se la condizione del capitalismo sia davvero arbitraria. Ci concediamo il lusso di definire il capitalismo in modo un po’ diverso rispetto alla maggior parte delle persone: invece di concentrarci esclusivamente sui mercati delle merci, sull’estrazione di plusvalore su scala industriale o sullo sfruttamento del lavoro (tutte manifestazioni o attualizzazioni di ciò che chiamiamo capitalismo), puntiamo lo sguardo sull’automatismo attraverso cui si genera più capitale a partire dal capitale stesso, ossia l’equazione marxiana D → D’ (denaro che genera più denaro) come elemento chiave.

E per noi la risposta è che, beh, sembra che molte delle caratteristiche fondamentali del presente si trovino anche nel passato più remoto – ad esempio, guardando al commercio carovaniero andino, alla Via della Seta dei Parti, alle fiere della Champagne, al commercio delle conchiglie di cypraeidae – e che forse vale la pena chiederci se il capitalismo non sia un problema più profondo di quanto pensiamo, se immaginarci al di fuori di esso non implichi soltanto il rifiuto di un condizionamento ideologico, ma una cesura o un sacrificio ben più radicale di quanto immaginiamo.

Per esempio, sembra che già la dinastia Han nel II secolo a.C. cercasse faticosamente di limitare le dilaganti pratiche di arbitraggio finanziario dei commercianti di sale. Una delle provocazioni del libro è che già nel linguaggio ci si possa ritrovare intrappolati nei circuiti cancerosi del capitalismo, dove semplicemente passando dal referente a un eccesso di rappresentazioni si possa dare il via a un ciclo che conduce fino al trading ad alta frequenza.

DT: Questa risposta mi porta direttamente alla seconda domanda. Dopo anni di teorie che si occupavano di dare dignità e indipendenza ontologica a qualsiasi entità non-umana, tornare all’idea che anche il capitalismo possa avere una sua autonomia al di là della sfera umana è sorprendente solo fino a un certo punto. Dico “tornare” perché questa prospettiva era già in parte delineata dal Nick Land di Desiderio Macchinico, anche se, a vostro avviso, Land non è abbastanza nichilista nel trarre fino in fondo le conseguenze dei movimenti autonomi della finanza. Ammessa questa indipendenza ontologica del capitalismo, a venire meno è anche il concetto di crisi. Ma questo concetto è fondamentale perché porta con sé la possibilità di un punto di svolta, di un momento in cui le cose potrebbero iniziare a muoversi in altre direzioni. Anche nelle teorie accelerazioniste più ottimiste la crisi è interiorizzata come una fase in cui il capitalismo, spinto dalle sue forze produttive, si ripiega su sé stesso. Una sorta di auto-sovvertimento che conserva comunque l’idea di trasformazione. La crisi rimane quindi un modo per immaginare dei mutamenti, per mantenere alta la convinzione che ci possa essere lo spazio per delle riconfigurazioni. Ma, scrivete voi, «non ci sono crisi nell’esocapitalismo» dato che «è solo un algoritmo. Gli algoritmi non hanno crisi». Sono le sfere sociali e politiche, al contrario, a essere ancora profondamente legate alle crisi. O, per dirla più semplicemente, è la sfera umana a essere connessa alle crisi. Ed è qui che, a mio avviso, si ritrova uno degli aspetti più controversi del vostro testo: se questi due piani restano separati, se non possiamo più nemmeno sperare nel potenziale salvifico delle crisi, allora il ruolo delle forze produttive umane sembra ridursi a quello di meri osservatori.

Oggi negli Stati Uniti ma anche altrove – dal Messico al Sudafrica, dall’India all’Afghanistan – lo stato-nazione corrisponde piuttosto alla polizia, ai narcos, alle milizie, alle bande armate

MP/RT: È qui che ci distanziamo sia da Marx sia dall’accelerazionismo. Se il capitalismo dev’essere inteso come un fenomeno sociale, o psicosociale, o storicamente situato (cioè legato a una serie specifica di condizioni storiche), o soltanto come un fatto ideologico, allora si può intuire come le sue stesse contraddizioni possano dar luogo a una qualche rottura. Ma anche in quel caso: perché quella dovrebbe essere la rottura definitiva? Perché il capitalismo non dovrebbe semplicemente riattivarsi da sé? Perché non dovrebbe richiedere una vigilanza costante, una repressione costante, una manutenzione costante, un intervento continuo per essere tenuto a bada? L’incantesimo si spezza, così, di colpo?

Nel libro sosteniamo che il capitalismo, in quanto parte di una classe trascendentale che eccede la temporalità umana, rimane sempre potenzialmente attivabile. Finché esiste da qualche parte un essere che esercita l’astrazione, esiste anche il potenziale per il capitalismo: il capitalismo può erompere dalla collisione tra astrazione e differenza ontologica reale nel mondo, sbocciando come un fungo, o crescendo come un cancro, o accumulandosi come un’inondazione. E certo, può generare delle crisi, ma queste crisi non toccano il capitalismo stesso: il capitalismo è semplicemente un insieme cieco di istruzioni radicato nel cuore del problema.

Dovremmo pensare le crisi come questioni di prospettiva e di scala. L’argomento del libro è che le crisi sono come onde che si propagano in superficie, semplici increspature che attraversano pieghe strutturali più profonde, ma non ne modificano lo statuto ontologico né i meccanismi fondamentali.

In altre parole, le crisi “esistono” e acquistano significato nell’immediatezza dell’esperienza umana, ma il loro presunto potenziale trasformativo o redentivo in rapporto al capitalismo è, nel migliore dei casi, apofenico [cioè illusorio, frutto di una proiezione di senso, N.d.R.]. Ciò che viene messo in discussione non è l’agency umana rispetto all’umano, ma l’agency umana rispetto al capitale stesso.

L’idea di crisi come processo cumulativo e come momento redentivo provengono dal pensiero marxista; tuttavia, per noi, una crisi non rappresenta un punto di svolta, bensì la possibilità di un’epifania, se vogliamo; un’occasione per riconoscere che il capitalismo rimane fondamentalmente indifferente. Di conseguenza, il fulcro della nostra agency dovrebbe spostarsi altrove: verso le forme persistenti e quasi feudali di asservimento umano che continuano a sostenere il lavoro riproduttivo e che, a nostro avviso, non possono essere ricondotte attraverso alcuna catena causale al capitale, ma solo all’azione umana stessa.

Ed è qui che chiamiamo direttamente in causa l’accelerazionismo. La forza propulsiva del capitalismo è la spinta ascensionale: è la cascata di astrazioni che si moltiplicano e si allontanano dalla materialità. Nel caso degli esseri umani, sappiamo che il capitalismo non “desidera” avere a che fare con noi: vuole sfuggire alla confusione dei nostri meccanismi riproduttivi, che non offrono abbastanza velocità, intensità, imprevedibilità o volatilità per attirare la sua attenzione.

E quindi, se sei un accelerazionista, commetti due errori: a) credere che il capitalismo raggiungerà un punto di rottura frenetico semplicemente a causa di contraddizioni di cui non è consapevole e che non lo riguardano, e che poi si arrenderà per sempre; b) pensare che, in questo processo, potremmo raggiungere livelli di automazione e di sofisticazione tecnologica tali da condurci a una sorta di utopia gay comunista spaziale di lusso, nonostante il fatto che il capitalismo non sia affatto interessato all’automazione del lavoro, all’automazione industriale, né all’automazione o all’ottimizzazione delle complesse strutture amministrative che regolano il benessere sociale umano.

Non vogliamo confondere la tecnologia con il capitalismo – certamente non è questo il caso – perché vediamo che la tecnologia (per esempio la computazione) è anch’essa collegata a certe classi trascendentali che l’umanità sta ancora scoprendo e formalizzando. Ma non è attraverso l’intensificazione del capitalismo che raggiungiamo quel tipo di stadio finale di cui si parla nel discorso accelerazionista.

DT: Verso la fine del testo c’è un passaggio che trovo particolarmente interessante. Fate notare come, più che a un tecno-feudalesimo ciò a cui stiamo realmente assistendo – se spostiamo lo sguardo dai movimenti erranti del capitalismo a ciò che avviene qui sulla Terra – è puro e semplice feudalesimo, «sotto i segni del colonialismo tradizionale e della schiavitù tradizionale». Vorrei partire da questa osservazione per delineare tre attori che orbitano attorno all’esocapitalismo. In primo luogo troviamo i territori e i poteri feudali, che oltrepassano continuamente i confini della sovranità statale. O, meglio, sembrano muoversi dentro e fuori dalla sempre più limitata capacità dello stato di controllare queste dinamiche, queste nicchie di violenza e sfruttamento. Il secondo attore è la stessa sovranità statale. La presentate come un’entità evanescente, capovolgendo l’opposizione proposta da Deleuze e Guattari tra lo stato – sedentario e territorializzato – e la macchina da guerra nomade. Se c’è un’entità che nel XXI secolo esercita il suo potere in modo nomade è proprio lo stato. Infine, il terzo attore è l’Impero. Per i lettori italiani, questo concetto rimanda subito ad Hardt e Negri. Ma voi ne estendete il significato in direzione del passato per comprendere anche le “megamacchine” e gli imperi pre-illuministi, come la Persia e l’Impero Ottomano. L’impero, riprendendo la vostra definizione, è «un oggetto la cui storia precede quella dello stato e costituisce una precondizione per lo stato stesso, così come per la riproduzione sociale umana su larga scala». Ora, se la sovranità statale perde di interesse, dal momento in cui sembra essere interessata solamente ad attirare le variazioni dell’esocapitalismo, che cosa collega l’Impero ai territori feudali? Forse mi sbaglio, ma mi sembra che nei loro movimenti a volte agiscano assieme, al punto da arrivare a coincidere.

MP/RT: Sì, vogliamo disarticolare le singolarità del potere per trasformarle in qualcosa di più stratificato – qualcosa che chiamiamo demonologia. Per noi la demonologia include l’impero, lo stato-nazione, l’apparato feudale, le masse asservite, la macchina dell’esocapitalismo, e le più vaste diramazioni della tecnologia: tutti attori diversi, ciascuno a sua volta differenziabile e rifrangibile in ulteriori punti di articolazione.

Una delle prime cose da chiarire è la confusione sistematica tra impero e stato-nazione, tra i loro modi di pensare e di muoversi. Per noi l’impero corrisponde al geotrauma, alla faglia, alla topografia, ai minerali, alle piattaforme continentali. L’impero avanza scavando nella crosta terrestre come una lumaca gigante: è stupido, i suoi impulsi sono elementali (letteralmente geologici). L’impero è del tutto prevedibile.

Lo stato-nazione, invece, è un vandalo arbitrario (nel libro lo chiamiamo procione, anche se il termine è fin troppo affettuoso). Si annida nelle crepe lasciate dall’impero, è astuto, opportunista, ma non esercita un vero potere su larga scala. Diventa più visibile quando agisce in risonanza con i movimenti geotraumatici imperiali, quando segue il ritmo peristaltico dell’impero; ma al suo interno conserva interessi, logiche e capacità d’azione proprie.

Per noi, lo stato contemporaneo assomiglia molto alla macchina da guerra di Deleuze e Guattari (con l’ironia che D&G scrivevano proprio nel momento in cui Stato e Impero risuonavano al massimo tra loro). Oggi, invece, negli Stati Uniti ma anche altrove – dal Messico al Sudafrica, dall’India all’Afghanistan – lo stato-nazione corrisponde piuttosto alla polizia, ai narcos, alle milizie, alle bande armate: i soggetti che incarnano, forse meglio di chiunque altro, le possibilità di cui parlavano D&G (e, ironicamente, anche le moltitudini di Hardt e Negri). Negli Stati Uniti, in effetti, non abbiamo altro che bande in movimento – polizia, ICE – che attraversano in modo anarchico uno spazio solo apparentemente federato. Attribuire una capacità strategica reale a uno stato-nazione oggi sembra quasi un errore di percezione; o peggio, una psy-op. Forse sarebbe più corretto pensare agli stati come a uno specifico repertorio di violenze, attivo solo entro una certa scala.

Il feudalesimo, invece, è un’altra modalità anarchica più vicina alla riproduzione sociale: meno legato alla macchina da guerra, più alle forme degradate di sopravvivenza collettiva che gli umani riescono ancora a sostenere su larga scala.

L’impero plasma il mondo, ma lo fa su scale immense, idiote, non-umane. Lo stato-nazione, invece, non costruisce confini netti, ma crea e gestisce zone grigie – come tra Ucraina e Schengen, Thailandia e Myanmar, India e Bangladesh, Israele e Gaza – lungo faglie imperiali, producendo così una sorta di porosità carica di tensione.

Non c’è nulla di intenzionale o intelligente in questo: è solo una questione di opportunismo. E il feudalesimo di cui parliamo è la forma che emerge in quegli interstizi (fabbriche che sfruttano i lavoratori, fornaci, tratte umane, miniere). Usiamo “feudalesimo” con una certa ironia, in contrasto con il tecno-feudalesimo di Varoufakis; ma parliamo comunque della centralità del rapporto con la terra, con la riproduzione fisica, e con l’anarchia (o, più semplicemente, pratiche violente di schiavitù vera e propria) che continua ad abitare quel livello.

Certo, ci sono momenti di sovrapposizione geopolitica tanto imponente quanto instabile. Ma non implicano comunicazione tra le scale, né intenzione, né volontà cosciente: solo un determinismo vago, stocastico, che fluisce verso piccoli punti di equilibrio locale.

DT: Chiudo questa intervista con una domanda un po’ più diretta rispetto alle precedenti. So che può sembrare paradossale dopo quello che mi avete appena detto, ma cosa c’è dopo l’esocapitalismo? Mi spiego meglio. Avete detto che, in un certo senso, l’esocapitalismo è sempre esistito, che il capitalismo stesso ha sempre seguito queste tendenze. Allo stesso tempo il vostro libro, dopo aver delineato i contorni di questo oggetto trascendentale, lascia aperte molte questioni. In altre parole, e per dirla più semplicemente: cosa dobbiamo aspettarci dopo una sorta di Critica della ragion pura dell’esocapitalismo? Se preferite prendete questa domanda come un modo barocco per chiedervi su cosa state lavorando adesso e sull’evoluzione di questo progetto.

MP/RT: Secondo la logica interna di Exocapitalism, questa domanda è già mal posta. Se il capitalismo funziona come un’entità trascendentale – o quantomeno come qualcosa che eccede la storicizzazione – allora l’idea di un “dopo” diventa irrilevante. Ciò che segue Exocapitalism non è ciò che viene dopo, ma ciò che è sempre stato.

Il libro afferma che la sfera del metabolismo sociale umano si regge, da sempre, su relazioni di asservimento. Da questa prospettiva, guardare indietro (o semplicemente intorno a noi) significa riportare la questione dell’umano su sé stesso, ossia pensare l’umano in relazione all’umano, e non in relazione al capitalismo. Il capitalismo, da tempo, funziona come l’alibi dell’uomo per lo sfruttamento dell’uomo.

L’altro concetto che è emerso spesso durante il tour è quello di agency. E sì, in Exocapitalism l’agency non se la passa bene; sfarfalla al limite della tracciabilità, è costantemente minata dalle discontinuità strutturali di scala.

Il nostro prossimo progetto comincia proprio da lì. La questione, forse, non è più chi agisce, ma come l’azione possa sopravvivere in condizioni di disconnessione, trascinata da forze automatiche, da correnti ascendenti e discendenti e dall’inerzia geologica.

Oppure la domanda potrebbe essere se l’agency sia davvero il modo giusto di pensare tutto questo, e se la ricerca di alternative agli attuali ordini socioeconomici non passi, piuttosto, per lo smantellamento stesso di questo concetto – soprattutto nella sua versione post-illuminista, dove la questione dell’agency su vasta scala è per gran parte del mondo ingenua, se non apertamente violenta.

Durante il tour, Carly Busta ci ha chiesto se Exocapitalism potesse annunciare una nuova era del pensiero. No, lol, siamo solo parassiti intellettuali, non certo portabandiera di nulla. Ma sì, sembra davvero che una nuova era del pensiero stia prendendo forma.

Siamo ottimisti: crediamo che l’epoca delle ontologie piatte, delle relazioni reticolari, del materialismo ingenuo, della teoria dei media (almeno nella sua forma più rigida, quella che attribuisce al sociale e ai social media una priorità assoluta quando si parla di tecnologia), e del generale assalto postumano alla differenza ontologica, sia ormai al tramonto.

Forse sta emergendo un nuovo tipo di strutturalismo, un rinnovato interesse per le dinamiche strutturali, un invito a ripensare la trascendenza: una riapertura verso la Magick, lo spirito e la spiritualità, che assomiglia più a un certo tipo di demonologia che a un panteismo ambiguo. Vediamo un’esplosione di attenzione verso approcci più strutturali alla psicoanalisi, una rinascita della speculazione, ma spostata altrove (non più ossessionata dai feticci della materialità o della “cosa in sé”); e insieme a tutto questo, vediamo nuove energie per ripensare concetti come la storia, intesa non più come processo lineare e causale, fondata sulla decisione, ma come spazio geometrico, riconfigurabile e contingente.

Lo slogan del tour è stato: “Transcendence is so back”. E noi facciamo il tifo per questo.