La città è indiscutibilmente […] una macchina del tempo

Nick Land, Templexity: Disordered Loops Through Shanghai Time

Vivere tra Roma e Shanghai è come essere viaggiatori nel tempo. Ma la traiettoria di questo viaggio non è quella, prevedibile, che ci eravamo preparati a raccontare, dalle meravigliose rovine di un Occidente in decadenza a un futuro scintillante dove la modernità non è mai tramontata. Camminando per le strade della città, una stratificazione di tempi e spazi si rivela dietro a ogni angolo, dove grovigli di cavi elettrici e spettri di infrastrutture invisibili si inseguono tra i mattoni degli shikumen e la luce fredda dei grattacieli. Se Shanghai ci ha insegnato qualcosa è che il tempo non si muove soltanto in avanti. Si disperde e si contorce in mille rivoli, come il corso di un fiume che si prepara a un’alluvione.

Noi occidentali abbiamo la pretesa di sapere come il mondo andrà a finire: guardiamo oltre i nostri confini come dalla prospettiva paternalistica di chi ha già visto la fine della storia. Ma quello che sconvolge, quando ci si avvicina alla Cina per la prima volta, è un senso di alterità profonda, molto difficile da mediare attraverso le categorie che siamo abituati a utilizzare per capire la realtà. Questa distanza diventa particolarmente evidente davanti alla questione della tecnologia, che è ormai indissolubilmente legata all’affermazione della potenza cinese sul panorama globale. La Cina e la tecnologia sono così profondamente intrecciate che, come osserva la filosofa e co-fondatrice della CCRU Anna Greenspan, il rifiuto della tecnologia e la paura della Cina appaiono talvolta quasi indistinguibili.

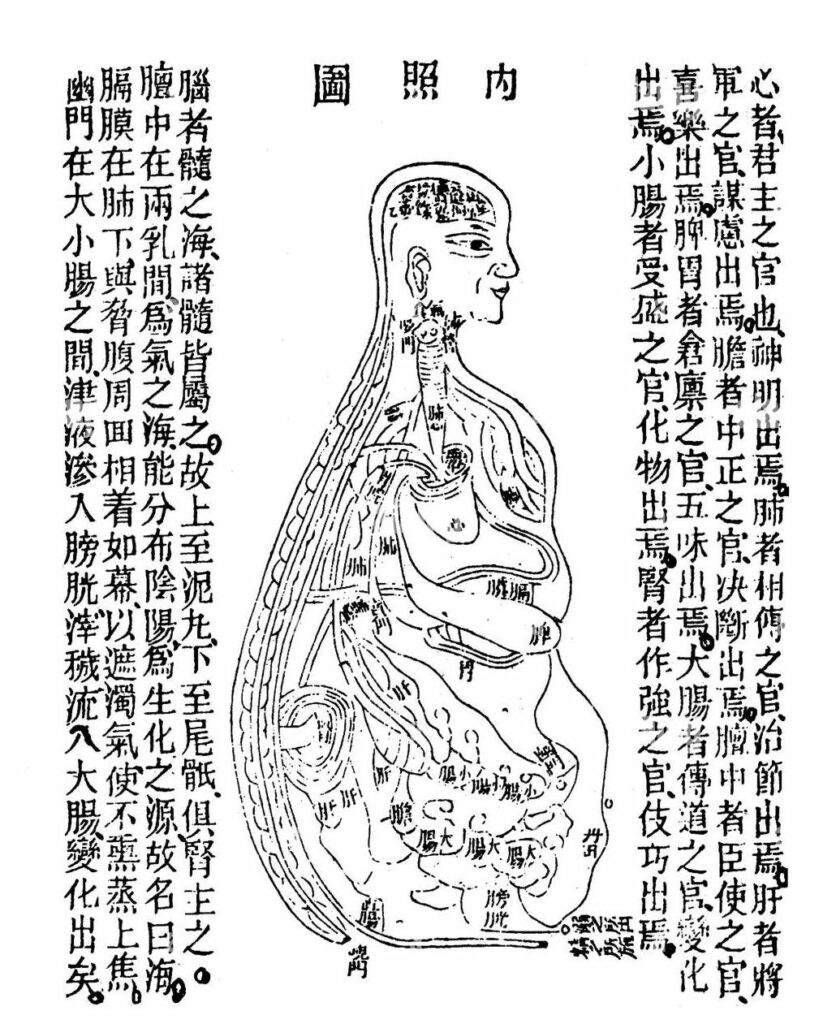

Come ha osservato il filosofo Yuk Hui, mentre in Occidente la tecnologia è frequentemente concettualizzata come una rottura razionalista rispetto alla tradizione e al mito, la stessa discontinuità non è percepita in Cina, dove lo spazio mitologico e quello tecnologico non sono mai stati immaginati in conflitto. Questa distanza culturale nel rapporto cinese con la tecnologia non si limita all’antichità, ma emerge anche nelle tecnologie contemporanee più avanzate. Simone Pieranni racconta come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Cina, dalla nascita del chatbot DeepSeek alla cultura open source, sia pensato non come una rottura con la tradizione, ma in continuità con una genealogia di pensiero filosofico e morale che affonda le sue radici nel Confucianesimo. In modo simile, Anna Greenspan traccia una storia delle tecnologie digitali in Cina in continuità con la tradizione filosofica taoista, dove le onde elettromagnetiche del 5G riecheggiano il ricordo di una cosmologia vibrazionale molto più antica.

Se è vero che il rapporto della Cina con la tecnologia non può essere semplicemente ridotto, come spesso accade, a un autoritarismo tecnocratico, è indubbio che le infrastrutture tecnologiche cinesi siano anche dispositivi di controllo sociale e politico. L’esperienza di chi si muove all’interno del cyberspazio cinese, in particolare, è segnata da una continua negoziazione tra libertà espressiva e sorveglianza, un’ambivalenza difficile da comprendere per chi è nato dall’altra parte del Grande Firewall. JY, esperta di culture digitali e studiosa di nuovi media, racconta la sua esperienza di millennial cresciuta sulle piattaforme social cinesi, come Xiaohongshu, Douyin e Weibo, dove la censura diventa, per una generazione schiacciata tra chiusure autoritarie e capitalismo accelerato, una spinta a inventare sempre nuovi linguaggi in codice e forme indecifrabili di disobbedienza digitale.

Anche nel lavoro di Cao Fei, una delle artiste cinesi contemporanee più influenti nel mondo intervistata per Notzine dal curatore e critico Hou Hanru, emerge una visione ambivalente rispetto alle conseguenze culturali e sociali del progresso tecnologico. Nelle sue opere, Cao Fei ha illuminato la tecnologia come una forza storica e politica profondamente ambigua, allo stesso tempo veicolo di trasformazione e radice di sempre nuove forme di alienazione. “La storia della scienza e della tecnologia non può essere ridotta a una narrazione unica e lineare di ‘progresso’. È invece attraversata da contraddizioni, tensioni, ambivalenze”, scrive l’artista. “La tecnologia può essere tanto un acceleratore della storia quanto uno specchio che la riflette, proprio come la storia, a sua volta, condiziona e orienta l’evoluzione tecnologica”. Ma a intrecciarsi e a plasmarsi reciprocamente con la tecnologia c’è anche la storia dei corpi. Nell’articolo di Ilaria Benini, ad esempio, la fantascienza sinofona diventa uno spazio critico per ripensare la relazione tra genere, intimità e artefatto tecnico. Attraverso le opere di autrici come Regina Kanyu Wang, Tang Fei o Hao Jingfang, la tecnologia non è solo infrastruttura o strumento, ma una forza che attraversa l’identità, la memoria, il desiderio. Come nelle opere di Cao Fei, anche qui il futuro è un terreno ambivalente, dove l’utopia si mescola all’alienazione e la soggettività si rifrange in nuovi ibridi post-umani. La fantascienza, in queste scritture, diventa un modo per immaginare non solo altri mondi, ma altre possibilità di essere al mondo.

Abitare in Cina significa scendere a patti con una simbiosi totale dello spazio fisico con lo spazio digitale, dai pagamenti cashless alle app di traduzione istantanea fino ai codici QR per ordinare nei ristoranti. La disinvoltura con cui persone di generazioni enormemente distanti (non soltanto in termini di età, ma in termini di storia vissuta) si integrano in questo nuovo umwelt tecnologico è una delle cose più sorprendenti di vivere in una città come Shanghai. La nostra prima esperienza appena approdati in Cina è stata quella che Yoshimi, blogger e autore del libro Cose incredibili che accadono in Cina recentemente uscito nella collana Iconografie di NERO, definisce uno “shock da futuro”: uno stupore comprensibile soltanto enfatizzando la differenza irriducibile tra il capitalismo occidentale e il progressismo “con caratteristiche cinesi”. Se si sente spesso ripetere che la Cina è semplicemente capitalista (il più delle volte da persone che non ci hanno mai vissuto), Yoshimi spiega che il rapporto della Repubblica Popolare Cinese con il progresso tecnologico può essere decifrato solo in continuità con l’eredità stratificata del marxismo-leninismo. Al contrario, partendo da una wave memetica recente, Mattia Salvia mette in discussione l’ideologia del “socialismo con caratteristiche cinesi”, rivelandone la natura ambigua nel suo rapporto con il capitalismo.

Dalla prospettiva di un Occidente un tempo egemone ma che sembra aver perso la propria bussola, c’è la tendenza innegabile a trasformare il “modello cinese” in uno specchio delle nostre paure più distopiche o delle nostre più romantiche speranze. Nel curare questo numero, abbiamo invece scelto di dare spazio all’esplorazione della differenza, cercando di capire in che modo la Cina, nella sua enormità culturale, temporale e geografica, eccede e stravolge i nostri modelli, soprattutto rispetto all’idea di “progresso tecnologico”. Dalla prospettiva occidentale, la tecnologia in Cina è allo stesso tempo familiare e distante. A partire da quello che, almeno nel mondo contemporaneo, si è configurato come il fondamento dell’evoluzione tecnologica: il linguaggio scritto. La scrittura cinese si è sviluppata in modo del tutto parallelo e indipendente da quella Occidentale, non soltanto in una forma profondamente differente, ma anche per un uso molto diverso. Mentre in Mesopotamia le prime tavolette d’argilla riportano registri commerciali e inventari di merci, in Cina le prime forme di scrittura documentate sono resti di pratiche di divinazione: oracoli incisi su scapole di bue e carapaci di tartaruga. Questa discrepanza archeologica ha molto da dirci sul rapporto della Cina con il tempo e la storia. I più antichi testi scritti cinesi che conosciamo parlano già del futuro.

Le nostre idee sul futuro sono oggi intimamente legate a un senso di inquietudine nei confronti dell’intreccio profondo tra l’ascesa della Cina e l’onnipresenza dei media wireless. Uso il termine “wireless” come sintesi di un insieme di tecnologie emergenti che definiscono il nostro tempo: computazione planetaria, media digitali, intelligenza artificiale e così via. Per comprendere l’ambiente contemporaneo dei media, specialmente nel suo legame profondo con la Cina, dobbiamo prima imparare a pensare in termini di onde.

È questo il nucleo del mio recente libro, China and the Wireless Undertow: Media as Wave Philosophy. Durante i sei o sette anni necessari per la ricerca e la scrittura di questo testo, il legame tra la Cina e le tecnologie del XXI secolo è diventato sempre più evidente, ma anche più controverso. In questo periodo ho anche lavorato come direttrice del Center for AI and Culture, con colleghi della NYU Shanghai e di altre istituzioni. Il nostro punto di partenza è semplice e chiaro non è possibile cogliere appieno le correnti dell’intelligenza artificiale globale se si resta ancorati a una sola prospettiva geografica. Comprendere l’ecosistema odierno dei media implica un confronto con il pensiero e la cultura cinesi.

Oggi, il rapporto tra la Cina e i media emergenti è spesso definito in termini di “tecnoautoritarismo”: una convergenza tra cultura tecnologica e politica, segnata da un controllo centralizzato portato all’estremo. Questo allineamento, che intreccia il timore per l’ascesa della Cina con la crescente percezione dell’efficacia del potere tecno-autocratico, ha reso i termini sinofobia e tecnofobia quasi indistinguibili. La lunga storia del rapporto della Cina con la modernità tecno-capitalista è complessa e tormentata. La dinamica di questo rapporto sembra seguire un’oscillazione continua, in cui a un tecno-autoritarismo distopico si contrappone una forza opposta, spesso descritta come una spinta verso una liberazione tecnologica dalle tinte utopiche. Forze di chiusura, restrizione e centralizzazione si confrontano continuamente con spinte verso l’apertura, l’espansione e la decentralizzazione.

Un modo per pensare a questa convergenza tra la Cina e l’infrastruttura macchinica che la sostiene è considerare entrambi come eventi all’interno di una struttura temporale più profonda, o di uno schema, che regola i ritmi ondulatori del tempo tecno-capitalista

Lo si può osservare perfino nei momenti di controllo centralizzato più estremo: durante il lockdown per la pandemia, ad esempio, si è acceso un vivace dissenso online, che ha fatto da preludio alle “proteste dei fogli bianchi” contro le misure anti-COVID. Proteste che hanno portato alla fine della politica zero-COVID e al lockdown di Shanghai. Sistemi di tracciamento dati che sembravano destinati a durare sono stati smantellati da un giorno all’altro. Concentrarsi su un solo lato di questa polarità — autoritarismo o utopia — restituisce una visione parziale, e quindi insufficiente. La tesi del mio libro è che il problema sta nel fatto che queste letture non riescono a cogliere l’onda nella sua totalità.

Per ripensare il legame tra Cina e wireless, propongo di adottare la figura dell’onda. Concentrandomi su onde di varie scale – dai lenti ritmi della storia tecno-culturale alle altissime frequenze delle macchine elettromagnetiche – sviluppo questo concetto attingendo al pensiero di importanti filosofi cinesi attivi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, un periodo intellettualmente ricchissimo in cui si discuteva intensamente il rapporto tra cultura cinese e modernità tecnologica. L’obiettivo è offrire nuove e più complesse chiavi di lettura per comprendere la Cina contemporanea e il suo impatto nella configurazione delle tecnologie del XXI secolo.

Per iniziare ad articolare questa prospettiva, parto da un evento spartiacque avvenuto il 1° dicembre 2018: Meng Wanzhou 孟晚舟, direttrice finanziaria e vicepresidente di Huawei—una delle più grandi e influenti aziende di telecomunicazioni al mondo—viene arrestata all’aeroporto di Vancouver, in Canada, su richiesta degli Stati Uniti, che ne chiedono l’estradizione. Meng, figlia del fondatore di Huawei Ren Zhengfei 任正非 e considerata erede designata di quella che è una delle più potenti imprese informatiche cinesi, viene accusata di frode bancaria per aver utilizzato una shell company (società di comodo) coinvolta nella violazione dell’embargo statunitense contro l’Iran.

Sul fondo di questa vicenda si staglia il ruolo sempre più centrale della Cina nell’infrastruttura globale dei media wireless di quinta generazione. Il tecno-capitalismo si propaga per onde, come lascia intendere lo stesso termine 5G. La prima generazione della telefonia mobile – limitata a chiamate vocali – viene lanciata a Tokyo nel 1979. Da allora, ogni decennio ha visto l’introduzione di una nuova generazione di reti cellulari, ciascuna capace di sfruttare frequenze più alte dello spettro elettromagnetico e di aprire nuovi canali di comunicazione. Il 2G ha reso possibile l’invio di messaggi di testo oltre alle chiamate vocali. Il 3G, introdotto a cavallo del nuovo millennio, ha rappresentato un’innovazione ancora più radicale. Consentendo la trasmissione di dati mobili, le reti 3G hanno alimentato la diffusione globale degli smartphone, trasformando rapidamente anche gli aspetti più intimi della vita quotidiana. Il 4G, in uso per tutto il decennio 2010, ha modificato l’esperienza dell’utente rendendo possibile lo streaming di contenuti. Il dispiegamento del 5G, in corso lungo gli anni 2020, è legato all’Internet delle Cose, alla robotica in rete e all’intelligenza artificiale.

Huawei ha avuto un ruolo enorme nella creazione dell’infrastruttura del 5G: è stata la prima volta che un’azienda non nordamericana né europea ha partecipato a questo livello alla costruzione di infrastrutture per le telecomunicazioni. Al momento dell’arresto di Meng, Huawei era l’unica azienda al mondo in grado di produrre, a costi accessibili, tutti gli elementi di una rete 5G. L’incriminazione di Meng – seguita da boicottaggi contro Huawei – ha rappresentato a livello globale una sorta di punto di svolta: il segno improvviso di una presa di coscienza, ovvero che l’ascesa della Cina e l’avanzamento dei media wireless erano ormai indissolubilmente legati.

Un modo per pensare a questa convergenza tra la Cina e l’infrastruttura macchinica che la sostiene è considerare entrambi come eventi all’interno di una struttura temporale più profonda, o di uno schema, che regola i ritmi ondulatori del tempo tecno-capitalista.

Onde K

Le onde K, o onde di Kondratiev, prendono il nome da un saggio del 1935 intitolato Le lunghe onde nella vita economica dell’economista russo Nikolai Kondratiev (1892–1938), il quale ipotizzava l’esistenza di cicli lunghi di 50 anni che generano una sorta di ritmo ondulatorio nel funzionamento del capitalismo. Questa idea fu ripresa in modo celebre dall’economista Joseph Schumpeter, che sviluppò quella che definiva “economia evolutiva”. Ed è questo il punto essenziale: il capitalismo non viene concepito come una struttura statica, ma come un processo. “I cicli sono come il battito del cuore”, scriveva, “sono l’essenza dell’organismo che li manifesta”.

Come tutti gli organismi, anche l’evoluzione del capitalismo procede attraverso mutazioni che “rompono” regolarmente l’equilibrio del sistema. Sono queste rotture a produrre un andamento ondulatorio. In sostanza, le onde descrivono i cambiamenti nelle innovazioni tecnologiche — le mutazioni — e i modi in cui queste si diffondono e trasformano la società. La teoria delle onde fornisce due osservazioni fondamentali. Primo: le innovazioni tecnologiche non si distribuiscono in modo uniforme, ma tendono a concentrarsi nella parte bassa dell’onda. Secondo: queste onde si propagano sulla Terra in modo tale da avere una componente non solo temporale, ma anche spaziale.

La prima onda di Kondratiev, che ebbe il suo centro in Gran Bretagna, si basava sulle fondamentali tecnologie del carbone, del ferro e del vapore. Durante la sua fase discendente, che durò fino alla metà degli anni 1840, furono poste le basi di una nuova infrastruttura planetaria: ferrovie in acciaio, navi a vapore e il telegrafo. Queste piattaforme alimentarono la seconda onda, generalmente datata dalla fine degli anni 1840 alla fine degli anni 1890. In questo periodo, il cuore dell’innovazione tecnologica cominciò a spostarsi dalla Gran Bretagna alla Germania e agli Stati Uniti. Tecnologie rivoluzionarie emersero negli ultimi decenni del ciclo discendente: nel 1876, Alexander Graham Bell ottenne il brevetto per il telefono; nel 1879, Thomas Edison illuminò il suo laboratorio a Menlo Park con la lampadina a incandescenza; nel 1886, Karl Benz ricevette il brevetto per l’automobile moderna; nel 1896, nel punto più basso dell’onda, Marconi ottenne il brevetto per la radio – il primo mai rilasciato per un’onda hertziana.

La diffusione di queste tecnologie rivoluzionarie (e delle mutazioni socio-economiche e macchiniche che ne seguirono) alimentò la terza onda: l’era dell’elettricità. Quest’onda viene solitamente datata dalla metà degli anni 1890 fino a poco dopo la Seconda guerra mondiale, con un picco appena prima del crollo del 1929. Il declino della terza onda di Kondratiev portò con sé l’industrializzazione di massa dell’elettronica e gli inizi dell’informatica digitale. Il transistor, inventato nei laboratori Bell nel 1947, fu una delle chiavi tecnologiche che aprirono la quarta onda. Le crisi petrolifere e la fine del sistema aureo nei primi anni Settanta innescarono la fase discendente che chiuse il lungo boom della quarta onda di Kondratiev. In questa fase discendente, negli ultimi decenni del XX secolo, telefono e computer iniziarono a convergere. Fu anche il periodo della deindustrializzazione degli Stati Uniti, con il trasferimento della produzione elettronica verso l’Asia.

Sotto gli intrecci di hardware e politica — aste per le frequenze, installazioni di satelliti e antenne, boicottaggi contro Huawei — si cela una forza terrestre e cosmica che è al tempo stesso altamente tecnologica e pienamente naturale

A partire da questo punto, la cronologia dei cicli diventa più speculativa. È plausibile collocare la fine della quarta onda attorno alla fine del millennio, con lo scoppio della bolla dot-com. Secondo questa lettura, siamo ora entrati nella quinta onda di Kondratiev: l’onda wireless, con cui la Cina è profondamente intrecciata. I primi anni 2020 – quando ha avuto inizio il dispiegamento delle infrastrutture 5G – segnano il culmine di quest’onda. Se lo schema regge, la nuova piattaforma tecnologica — basata su un campo di vibrazioni elettromagnetiche ad alta frequenza — darà luogo a mutazioni evolutive che solitamente accompagnano una fase discendente, che si prevede durerà fino alla metà del XXI secolo. La domanda diventa allora: come conciliare questi cicli storici lunghi e lenti con quella che appare come un’intensificazione, o per meglio dire un’accelerazione del cambiamento, soprattutto attorno all’intelligenza artificiale?

Onde elettromagnetiche

Passiamo ora a un altro tipo di onda: l’onda elettromagnetica. C’è una convergenza tra la quinta onda di Kondratiev e il dispiegamento del 5G. Questa concordanza riguarda l’incontro tra due tipi di onde, che si manifestano su scale radicalmente diverse. Le onde K modellano il tempo storico: i loro cicli lenti e lunghi richiedono più di metà di una vita per compiersi. Le vibrazioni elettromagnetiche ad alta frequenza generate dal 5G, invece, costituiscono un campo immersivo di energia vibrante, che opera in frammenti di tempo troppo brevi per essere percepiti. All’interno di questo quinto ciclo lungo del tempo tecno-capitalista, con l’implementazione delle reti cellulari di quinta generazione, questi due tipi di onde — che occupano frequenze radicalmente diverse — convergono. È in questa sovrapposizione della quinta onda che l’ascesa geopolitica della Cina si intreccia sempre più profondamente con l’infrastruttura del nostro mondo wireless.

Nei critical infracture studies, in particolare nella teoria dei media, si è spesso sostenuto la necessità di rendere visibile la “materia” invisibile delle infrastrutture dei media: cavi sottomarini, fili sospesi, antenne camuffate da alberi, data center. Ma le onde elettromagnetiche, in quanto infrastruttura ambientale dei media wireless, rendono questo compito più difficile. Per loro stessa natura, queste frequenze non sono accessibili agli organi sensoriali umani. In risposta, una serie di artisti e di app hanno elaborato strumenti per visualizzare queste onde invisibili. App come The Architecture of Radio permettono di visualizzare e sonorizzare i segnali Wi-Fi captati dal proprio telefono. L’artista Christina Kubisch conduce passeggiate sonore con cuffie appositamente progettate per amplificare la percezione acustica delle onde elettromagnetiche latenti nell’ambiente urbano. Il collettivo Semiconductor ha realizzato video che svolgono un lavoro simile.

Tali progetti non solo rendono visibili le reti di telecomunicazione nascoste della città moderna, ma decifrano – attraverso l’esperienza sensoriale – le forze elementari e cosmiche celate nel quotidiano. L’infrastruttura wireless – il nostro ambiente mediale immersivo – è costituita da onde elettromagnetiche impercettibili. Sotto gli intrecci di hardware e politica — aste per le frequenze, installazioni di satelliti e antenne, boicottaggi contro Huawei — si cela una forza terrestre e cosmica che è al tempo stesso altamente tecnologica e pienamente naturale.

Le vibrazioni elettriche sono increspature generate dal nucleo ferroso della Terra. A circa 3.000 chilometri sotto la superficie si trova un mare metallico semifluido. Il nucleo interno solido del pianeta è avvolto da uno strato di metallo liquido spesso 2.000 chilometri, le cui correnti e vortici immergono la Terra in vasti campi energetici. Per gran parte della storia umana, questo regno vibrante, immersivo e impercettibile è rimasto poco compreso. Il percorso della modernità è stato in larga misura un processo di scoperta e di apprendimento nell’uso di questo campo energetico invisibile.

Alla fine del XIX secolo, quando Heinrich Hertz dimostrò per la prima volta l’esistenza delle frequenze elettromagnetiche, non riusciva a vederne alcuna applicazione pratica. “Non serve assolutamente a nulla”, pare abbia detto. “È solo un esperimento che dimostra che il Maestro Maxwell aveva ragione. Abbiamo semplicemente queste misteriose onde elettromagnetiche che non possiamo vedere a occhio nudo. Ma esistono”. Oggi, quelle stesse vibrazioni invisibili costituiscono il canale di comunicazione occupato da un numero sempre crescente di dispositivi intelligenti, integrati in quasi ogni ambito della vita. Nel corso del XX secolo, la nostra atmosfera elettromagnetica si è intensificata, alimentando un regno macchinico sempre più onnipresente, autonomo e senziente.

Non c’è luogo dove questo sia più evidente che nella Cina urbana, dove una rete iper-densa di dispositivi mobili ha trasformato l’esistenza quotidiana. I telefoni cellulari vengono utilizzati per accedere alle più grandi piattaforme di e-commerce del mondo. I QR code sono onnipresenti: costituiscono la semiotica di un’enorme sharing economy che comprende biciclette, ombrelli e caricatori per telefoni. WeChat, la popolarissima app di messaggistica presente su ogni cellulare, viene usata per comunicare con amici, colleghi e business partners. Le piattaforme di pagamento digitale, sviluppate dai colossi tecnologici Alibaba e Tencent, sono diventate così dominanti che persino i venditori di frutta e i mendicanti per strada non accettano più contanti. Durante la pandemia da coronavirus, le grandi piattaforme digitali hanno collaborato con i servizi governativi per creare un “layer sensoriale” fatto di QR codes e segnali provenienti dai telefoni cellulari, utilizzato come strumento epidemiologico per tracciare e controllare la diffusione del virus.

Filosofia delle onde

Questi due tipi di onde – i pattern ondulatori della storia tecno-capitalista e l’infrastruttura astratta delle vibrazioni elettromagnetiche – sono espressioni materiali di ciò che chiamo una filosofia delle onde. Sviluppo questa idea attingendo ad alcune figure del pensiero cinese moderno. Nel mio libro mi concentro in particolare sul pensiero cinese emerso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, tra la caduta dell’impero Qing e l’alba dello stato moderno. Fu un periodo intellettuale straordinariamente fertile, attraversato da una molteplicità di idee ricche e articolate sul paese, sulla sua cultura e sul loro rapporto con la modernità tecnologica. I pensatori di quell’epoca si confrontavano con la sfida di integrare i saperi e le pratiche consolidati nei secoli con un mondo globale emergente, sempre più plasmato dalle macchine elettriche.

Mi interessano le diverse traiettorie convergenti che hanno plasmato questa storia intellettuale, comprese le prime ondate della filosofia neoconfuciana, il revival del buddismo Yogācāra e un confronto serio e duraturo con le idee e le tecnologie della modernità. Il mio intento è sviluppare ciò che definisco una filosofia delle onde, o più precisamente una cosmo-ontologia delle onde.

Per illustrare in modo più approfondito questa idea di filosofia delle onde, mi concentrerò sulla figura di Tan Sitong 譚嗣同 (1865–1898), un rivoluzionario noto soprattutto per il suo ruolo nella Riforma dei Cento Giorni del 1898, che gli costò l’esecuzione. Ma oltre alla sua eredità politica, Tan elaborò un insieme di idee religioso-filosofiche straordinariamente risonanti con un’atmosfera elettromagnetica che all’epoca stava pervadendo ogni cosa. La sua opera principale, Ren Xue (Esposizione della Benevolenza), fu elaborata in forma manoscritta e affidata a Liang Qichao, che la pubblicò postuma. Il libro offre un’affascinante combinazione di neoconfucianesimo intriso di buddismo e intrecciato con concetti tratti dalla scienza nascente della comunicazione elettromagnetica.

Tan era particolarmente affascinato dall’etere (yitai), che all’epoca si riteneva essere il mezzo attraverso cui si propagassero le onde elettromagnetiche, dato che si credeva che tutte le onde dovessero attraversare una sostanza. Sebbene oggi si sappia che la radiazione elettromagnetica non richiede alcun mezzo, nel periodo di Tan l’etere veniva immaginato come un campo vibrazionale sottile e onnipresente. Tan teorizzava l’etere come un substrato immersivo ma invisibile di interconnessione – un piano vibrazionale in cui la filosofia cinese e la scienza moderna potevano incontrarsi. In un passaggio straordinario, scrive:

“Il regno dei fenomeni, il regno del vuoto e il regno degli esseri senzienti sono permeati da una cosa supremamente vasta e supremamente sottile, che aderisce, penetra, connette e riempie ogni cosa. L’occhio non può vederne il colore, l’orecchio non può udirne il suono, la bocca e il naso non ne possono percepire l’odore o il sapore. Non esiste un nome [adeguato] per essa, ma possiamo chiamarla yitai. Le sue manifestazioni funzionali sono onde, energia, elementi [chimici] e nervi. Il regno dei fenomeni proviene da essa, il regno del vuoto si fonda su di essa, e il regno degli esseri senzienti ne deriva. Non ha forma, ma tutte le forme dipendono da essa; non ha mente-cuore, ma è avvertita da tutte le menti-cuori. In verità, possiamo semplicemente chiamarla ren.”

La visione di Tan risuona con ciò che è stato definito vibratory modernism o materialismo occulto: correnti di pensiero che circolavano tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo in Europa e Nord America. Queste formazioni intellettuali scaturirono dalla scoperta del dominio dell’energia elettromagnetica e si diffusero nei circoli artistici e filosofici d’avanguardia. “Al cuore di queste correnti c’era l’intento di coltivare connessioni incarnate con mondi invisibili – desiderio che gli scritti di Tan Sitong esemplificano con sorprendente chiarezza filosofica.

Le idee di Tan prefigurano anche un momento della Cina degli anni Ottanta, in cui il qigong, le pratiche somatiche e le scienze del corpo si fusero con la cibernetica delle origini. Queste forme ibride di pensiero tecnoscientifico furono articolate in modo emblematico dallo scienziato missilistico Qian Xuesen, e vengono analizzate più a fondo in Machine Decision is Not Final, una raccolta di saggi su IA e Cina di prossima pubblicazione che ho curato insieme a Bogna Konior, riunendo storici, teorici dei media, scrittori di fantascienza, filosofi e artisti. L’epoca di Qian immaginava una scienza tecno-somatica fondata non sul razionalismo occidentale, ma su pratiche corporee modellate dalla cosmologia e dalla metafisica cinesi.

Oggi, l’etere è stato in gran parte sostituito dal concetto di spettro elettromagnetico. Invece di considerare le onde come parte di un mezzo misterioso e invisibile, lo spettro ordina tutte le radiazioni elettromagnetiche in una sequenza misurabile, dalla frequenza più bassa alla più alta, o dalla lunghezza d’onda più lunga alla più corta. Come osserva Zita Joyce, lo spettro “ha imposto un ordine al flusso continuo”. Questo ordinamento, tuttavia, non è soltanto concettuale; è legato anche a istituzioni: agenzie governative, apparati aziendali, trattati e convenzioni internazionali. Tutte istituzioni mobilitate per regolare e suddividere questa risorsa sempre più preziosa. Lo spettro delimita anche i confini percettivi del corpo umano, distinguendo tra ciò che può e ciò che non può essere percepito.

Il pensiero di Tan Sitong indica un’immaginario infrastrutturale alternativo. Invece di insistere su nette separazioni tra frequenze visibili e invisibili, questo immaginario intreccia fonti multiple per concettualizzare il corpo elettrico: gli esercizi rituali degli alchimisti taoisti e dei praticanti di qigong, la filosofia eterica dello stesso Tan, il materialismo occulto ottocentesco, le esplorazioni vibratorie degli artisti d’avanguardia e gli esperimenti tecno-somatici che continuano ancora oggi. Ciò che accomuna queste prospettive è l’enfasi condivisa su pratiche corporee che coltivano un’intimità incarnata tra il corpo umano e il campo elettromagnetico della Terra.

Questo articolo riprende una talk svoltasi al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia il 13 Maggio 2025 organizzata nel contesto di uno scambio Erasmus+

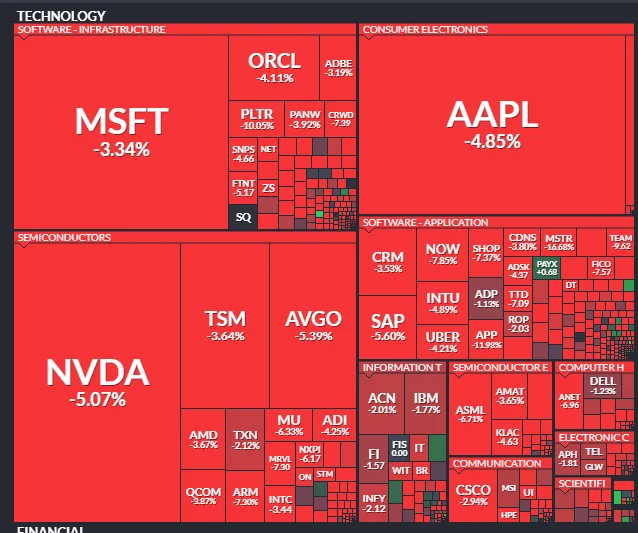

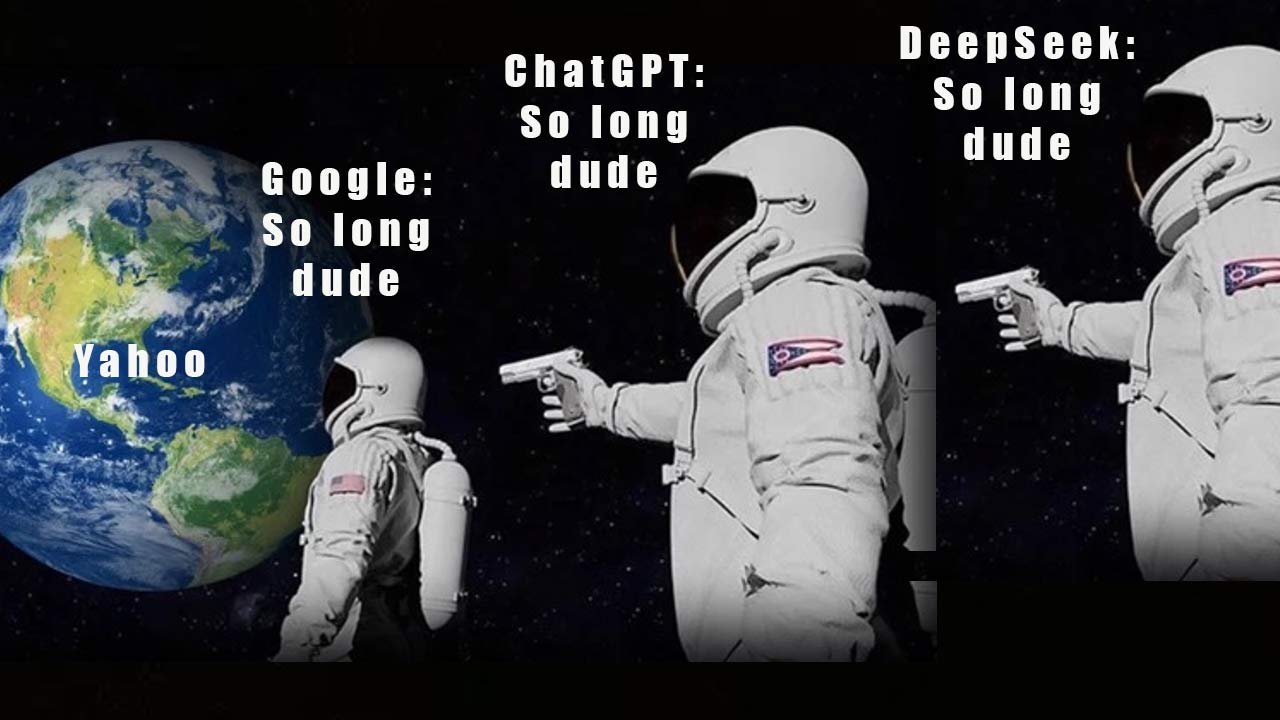

Prima è arrivata DeepSeek. Poi, una dopo l’altra, Mianbi AI, Manus e Qwen di Alibaba. Il rilascio di AI a ripetizione, fomentato da una rinnovata attenzione all’open source, ha portato a tutta una serie di analisi e riflessioni dell’ecosistema tech cinese a proposito delle differenze tra Cina e Stati Uniti, delle peculiarità del sistema cinese e delle sfide che attendono Pechino al riguardo. Dato che si tratta di Cina, non è mancato un forte impulso governativo, con il Partito comunista che ha tentato di cavalcare questa ondata, sfruttando lo shock creato da DeepSeek nella comunità americana dell’AI (che non a caso ha parlato di nuovo “Sputnik moment”) e provando a inserire tutto questo all’interno dei propri obiettivi.

E questo hype si registra anche nella società, nella vita quotidiana: quando mi trovo in metropolitana o in autobus mi capita di dare un’occhiata ai miei vicini, quasi sempre impegnati a scrollare con lo smartphone. E non di rado stanno consultando l’AI (di solito DeepSeek, ma non manca Manus). Ma l’AI in Cina è ormai utilizzata ovunque in qualunque contesto, come dimostrano anche video diventati virali sui social nazionali, dove viene mostrato l’uso di DeepSeek per scegliere il melone migliore dal fruttivendolo. E alla vita reale, in Cina, si cerca sempre di dare una sistemazione, una coerenza, in modo che il flusso tra analisi, quotidianità e politica sia costante e sembri del tutto naturale.

Visti i tempi che corrono (quelli di una leadership che non vuole fare sfuggire niente al proprio controllo) il tema più rilevante da un punto di vista culturale, in materia di AI, è un mix ipnotico di idealismo e sistematizzazione di tutto quanto è nuovo all’interno del contesto culturale cinese. L’esperienza di DeepSeek nel campo dei modelli linguistici di grandi dimensioni, ad esempio, così come l’ha analizzata Yanjun Wu sul “Bulletin of Chinese Academy of Sciences”, non viene presentata solo come un esempio di successo tecnico, ma in quanto fenomeno in grado di esprimere le sfumature di una visione dell’innovazione che affonda le radici nella cultura e nella strategia nazionale cinese. In particolare si dà risalto a un elemento dirompente di DeepSeek, ovvero il rilascio delle sue “creature” attraverso licenze open source o “open weights”, eventualità che è stata considerata una specie di schiaffo ai rivali statunitensi. OpenAi non è “aperta” davvero. DeepSeek, sì.

L’open source, con la sua natura di “bene comune digitale”, troverebbe eco naturale nel principio di “天下为公” (tiānxià wéi gōng), “il mondo appartiene a tutti”

Questa novità è stata esplorata, tra gli altri, nell’articolo “开源的中国机会” (Le opportunità dell’open source in Cina) di Zhu Qigang, Zhang Guofeng, Zhu Caihua e Zhang Yi. Per gli autori il rilascio open source delle AI non va preso in esame solo come strumento tecnologico, ma come leva strategica, culturale e persino geopolitica. A questa prospettiva si aggiungono le voci di imprenditori e leader tecnologici come Liu Zhiyuan, fondatore di Mianbi AI e Liang Wenfeng, fondatore di DeepSeek. Siamo di fronte a prospettive che uniscono idealismo tecnologico, analisi di mercato, metodi di lavoro e rilascio in grado di delineare un percorso che, nel suo complesso, si discosta in modo significativo da quello occidentale. L’integrazione poi di player come Qwen di Alibaba Cloud, una famiglia di modelli potenti con una forte strategia open source, rafforza ulteriormente il quadro di un ecosistema cinese diversificato ma unito da alcuni filoni strategici distintivi.

Cina: chmod 777

L’articolo dal titolo Le opportunità dell’open source in Cina offre una bussola importante per allacciare tutti rivoli che si stanno sviluppando in Cina, perché fornisce una cornice teorica all’approccio cinese all’innovazione digitale e all’open source.

Gli autori argomentano che la Cina, avendo rapidamente attraversato le fasi di industrializzazione e informatizzazione, oggi si trova nell’era dell’economia digitale con “l’opportunità storica di sfruttare l’open source per formare un nuovo modello basato sulla combinazione di nuove forze produttive (AI), fattori di produzione non esclusivi (conoscenza) e relazioni collaborative (open source)”. In pratica, l’open source è visto come un pilastro per un nuovo paradigma economico digitale, non come un semplice dettaglio tecnico.

Le “nuove forze produttive di qualità” (新质生产力, xīnzhì shēngchǎnlì) – il nuovo mantra della leadership cinese – rappresentate dall’AI si fondono con la conoscenza, considerata un “fattore di produzione non esclusivo” che, a differenza della terra o del capitale, non si esaurisce con l’uso ma si accresce con la condivisione, e con le “relazioni collaborative” insite nell’open source.

Ciò che rende l’approccio cinese particolarmente distintivo, secondo gli autori, è la sua profonda “risonanza” con concetti chiave della cultura tradizionale cinese. L’open source, con la sua natura di “bene comune digitale”, troverebbe eco naturale nel principio di “天下为公” (tiānxià wéi gōng), “il mondo appartiene a tutti”, un ideale di società in cui il bene collettivo prevale sugli interessi individuali.

La condivisione della conoscenza e del codice, pilastro dell’open source, riflette questo spirito di mettere le risorse a disposizione di tutti per il beneficio comune. Analogamente, la natura collaborativa delle comunità open source si allinea con il principio di “和合共生” (héhé gòngshēng), “armonia e coesistenza” o “unità nella diversità”. Le comunità open source, composte da individui con background diversi che collaborano per un obiettivo condiviso, incarnano questa capacità di integrare prospettive differenti in un ecosistema armonioso. L’ideale confuciano del “大同” (dàtóng), “la grande armonia” che promuove equità e condivisione delle risorse, è citato proprio in relazione ai meccanismi di condivisione delle comunità open source, viste come espressioni moderne di questo ideale di beneficio collettivo.

Infine, il sistema di governance meritocratica che caratterizza le comunità open source, dove “la qualità del codice e il contributo determinano il diritto di parola”, viene collegato alla tradizione confuciana del governo basato sul merito, “选贤与能” (xuǎn xián yǔ néng), “eleggere i virtuosi e capaci” (un altro grande classico della vulgata cinese).

Questo sistema, che premia il contributo attivo e la competenza tecnica, pur essendo infuso di un nucleo moderno di “uguaglianza di fronte alla comunità” che garantisce a tutti la possibilità di contribuire, trova paralleli nella selezione basata sul merito auspicata dal Confucianesimo.

Questo quadro culturale, proseguono gli autori dell’articolo, si riflette nell’evoluzione del sistema di valori nell’economia digitale, con il passaggio da fattori di produzione tradizionali a dati e algoritmi che porta all’ “etica del contributo”, dove il valore di un individuo è sempre più legato al suo apporto alla creazione e condivisione della conoscenza. La reputazione digitale costruita attraverso i contributi all’open source diventa una forma di realizzazione del valore individuale, in cui “il contributo è esistenza”. Questa “etica del contributo” è vista come un’evoluzione moderna dei principi confuciani che valorizzano l’impegno e il contributo sociale.

L’Agent Xi Jinping

Dal punto di vista politico e geopolitico, l’adozione dell’open source è inserita in una strategia più ampia, quella della “Via della Seta Digitale”. In sostanza secondo molti osservatori cinesi, Pechino può trasformare questo suo momento storico in beni pubblici infrastrutturali digitali, aiutando i paesi in via di sviluppo a superare il “divario digitale” e rimodellando le regole della governance digitale globale attraverso principi di condivisione. Questo posiziona l’open source come uno strumento di politica estera e di costruzione di un ordine digitale globale più equo e collaborativo, dal punto di vista cinese, offrendo nuove opzioni per la “ri-globalizzazione” economica e sfruttando la “saggezza unica nella governance culturale” cinese.

In tutta questa new wave di AI cinese, infatti, non manca il tentativo dello Stato di provare a guidare questo processo. E questa presenza dello Stato (cioè del Partito) è un’altra grande differenza rispetto alla Silicon Valley americana, ad esempio. E qui serve, per forza, un contesto.

In Cina, l’AI è considerata una tecnologia strategica fondamentale per la trasformazione economica, la modernizzazione militare, la sicurezza nazionale e la competizione globale. Questa visione è sancita ai massimi livelli di governo ed è integrata in piani nazionali di vasta portata. Già nel 2017, il governo cinese ha pubblicato il “Piano di sviluppo di una nuova generazione di intelligenza artificiale” (新一代人工智能发展规划 – Xīnyīdài Rēngōng Zhìnéng Fāzhǎn Guīhuà), che ha fissato obiettivi ambiziosi per posizionare il Paese come leader mondiale nell’AI entro il 2030.

Questo piano ha rappresentato una specie di tabella di marcia per decidere dove piazzare investimenti, ricerca e sviluppo. L’ultima iniziativa si chiama “AI Plus” (人工智能+ – Rēngōng Zhìnéng Jiā) e prova a mettere in pratica il piano del 2017 promuovendo l’integrazione dell’AI in tutti i settori dell’economia reale per stimolare la crescita e l’innovazione industriale.

La Cina ha una struttura statale, per quanto meno rilevante di quella del Partito. Dobbiamo immaginarci due livelli: il Partito che decide, lo Stato che mette in atto le decisioni. In tema di AI quindi lo Stato, via Partito, definisce la strategia e gli obiettivi nazionali e sceglie le aree prioritarie per la ricerca e lo sviluppo dell’AI. Ovviamente non c’è solo l’aspetto decisore, c’è anche quello economico. Lo Stato si fa carico di finanziamenti pubblici diretti, sia a livello centrale che locale, per supportare progetti di ricerca all’avanguardia, costruire infrastrutture computazionali su larga scala e investire in aziende considerate strategicamente importanti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Un’altra componente cruciale del ruolo statale è la spinta verso l’autosufficienza tecnologica, nota anche come “innovazione indigena” (自主创新 – zìzhǔ chuàngxīn): siamo di fronte a un tema che è stato sempre presente nelle politiche economiche e industriali del Partito e che nel contesto della guerra commerciali con gli Stati Uniti diventa determinante. Basta guardare dentro la propria casa, se si vive in Cina: quanti prodotti non cinesi ci sono in una casa a Pechino? Probabilmente zero. Siamo di fronte a una politica “autarchica” in preparazione di tempi burrascosi, come questi che viviamo, e che ha trovato nella tecnologia uno dei suoi campi di applicazione più rilevanti.

Su questo aspetto di recente ha scritto Peng Yijie, professore della Peking University. L’articolo si intitola “从DeepSeek看人工智能自主创新的战略价值” (Il valore strategico dell’innovazione indigena nell’intelligenza artificiale di DeepSeek) ed è stato pubblicato sul 学习时报 (Xuexi Shibao) il 26 marzo 2025. Peng Yijie inquadra l’intelligenza artificiale non solo come un campo tecnologico in rapida evoluzione, ma come un indicatore cruciale della competitività nazionale in un contesto globale sempre più teso. L’AI diventa così uno strumento indispensabile per potenziare lo sviluppo, promuovere l’aggiornamento industriale e guidare l’innovazione a tutti i livelli.

Secondo il professor Peng, il modello linguistico di grandi dimensioni DeepSeek-R1, lanciato all’inizio del 2025, rappresenta un esempio emblematico del valore strategico dell’innovazione indigena nell’AI cinese. E ne dà una spiegazione quasi sociologica, perché definisce la strategia di DeepSeek una “vittoria ottenuta con l’ingegno” (以巧取胜 – yǐ qiǎo qǔ shèng), un approccio che dimostra come sia possibile ottenere successi anche senza un vantaggio assoluto di risorse, semplicemente attraverso l’innovazione nelle tecnologie sottostanti e nelle metodologie di ricerca e sviluppo. Peng Yijie nota inoltre come la scelta di DeepSeek di aprire e condividere parte dei suoi risultati di ricerca rifletta una crescente importanza attribuita alla collaborazione open source nell’industria cinese dell’AI.

Peng la mette giù così: se le imprese riescono a combinare il possesso di un maggiore controllo autonomo sulle tecnologie chiave con una partecipazione attiva nelle comunità open source e una collaborazione con i partner della catena industriale per costruire ecosistemi applicativi, “si possono creare meccanismi di iterazione robusti e solidi per l’evoluzione dei modelli e le loro applicazioni”. Peng è in ogni caso un realista e nonostante i progressi e i vantaggi unici della Cina (dovuti alla dimensione del mercato, ai dati e agli scenari applicativi) riconosce onestamente che “permangono lacune in alcuni campi tecnologici chiave e fondamentali”, specificamente i chip di fascia alta, il grande tallone d’Achille della Cina.

Ma per accelerare l’innovazione indigena in questo campo Peng Yijie propone alcuni percorsi strategici, tra i quali la necessità di “incoraggiare ulteriormente la ricerca congiunta focalizzata sulle tecnologie core, come i grandi modelli, i chip intelligenti e i sistemi operativi, attraverso meccanismi di integrazione tra industria, università e ricerca, supportati da progetti statali e finanziamenti” e l’integrazione dell’AI con l’economia reale. Siamo di fronte a un punto fondamentale: l’AI deve essere, e questa è un’altra grande differenza con gli Usa, al servizio delle necessità nazionali. Dunque deve essere inserita nei processi di governance e in settori come la manifattura, la logistica, la medicina e l’istruzione. Peng definisce questo approccio come “promozione della ricerca attraverso l’applicazione” (以用促研 – yǐ yòng cù yán), dove l’applicazione su larga scala in scenari tipici valida le tecnologie e ne accelera la maturazione.

We are the champions

Ora veniamo ai protagonisti. Dobbiamo per forza dedicare un paragrafo al fondatore di DeepSeek, Liang Wenfeng, utilizzando una sua (rara) intervista del 2023 (il titolo è 疯狂的幻方:一家隐形AI巨头的大模型之路 e la potete trovare cercando sul sito 36kr). In quella circostanza Liang aveva chiarito che l’obiettivo primario di DeepSeek non è l’acquisizione di utenti o il profitto rapido, ma il perseguimento dell’AGI (Intelligenza artificiale generale). Questo obiettivo ambizioso richiede di “esplorare nuove strutture di modello per ottenere capacità superiori con risorse limitate” un approccio che considera una ricerca fondamentale per lo scaling (il processo attraverso cui i modelli di intelligenza artificiale migliorano le loro prestazioni in base alle risorse a loro disposizione). Liang aveva criticato la pratica diffusa di copiare semplicemente la struttura di modelli esistenti, definendola ragionevole per lo sviluppo di applicazioni rapide ma insufficiente per la ricerca di frontiera sull’AGI.

Insomma Liang è un idealista e ha rivoluzionato anche i metodi di lavoro delle imprese tech cinesi. Liang Wenfeng è nato in una città del Guangdong negli anni ’80. Ha raccontato che a casa sua girava un sacco di gente, di genitori amici dei suoi, che nel tempo ha fatto i soldi. Gli anni ’80 e ’90 sono stati gli anni ruggenti in Cina, quelli durante i quali in tanti hanno svoltato. L’economia che si apriva al mondo, nuove opportunità, un mercato interno tutto da creare e l’aumento della ricchezza: era la Cina che via via si apprestava a diventare potenza economica mondiale. Liang ha raccontato che quelle persone che raccontavano le proprie gesta, avevano una certezza: che studiare non servisse a niente.

Anni dopo però, ha raccontato Liang, hanno tutti cambiato idea. Perché fare soldi non è più facile come un tempo. Liang dice che ha studiato con un obiettivo molto chiaro: cambiare radicalmente il modo di fare dei cinesi. Perché si era reso conto di una cosa: che la Cina rincorreva modelli di intelligenza artificiale statunitensi, specializzandosi poi in applicazioni. Secondo lui questa strategia nazionale non è corretta, non ha funzionato: da un lato è pigra, perché si attende l’innovazione e poi si procede a sfruttarla, dall’altro è una strategia che mira a fare soldi subito. E non innova. Per lui, ha detto, questo meccanismo non solo non funziona, ma finisce anche per deprimere i più giovani. Secondo lui infatti i giovani ricercatori cinesi vogliono l’impossibile, sono attratti da progetti di ricerca ambiziosi: se sono messi a rincorrere, ha detto, non esprimono tutto il loro talento.

Insomma, secondo Liang, bisogna puntare sull’innovazione, quella grossa. E così, grazie a un fondo di investimento con cui ha iniziato a collaborare, ha via via messo insieme una squadra di giovanissimi, neo laureati e dottorandi e gli ha detto: noi dobbiamo cambiare tutto, dobbiamo pensare alla cosa più importante: alla General Artificial Intelligence, quella forma di intelligenza artificiale che può eguagliare o addirittura battere gli umani in una serie di compiti. Quella che noi conosciamo con l’acronimo di AGI.

Il team di Liang, ad esempio, è orizzontale, non è gerarchico: procediamo dal basso verso l’alto ha spiegato. E ha scommesso su alcuni fattori: matematica, codice e linguaggio. E così per avvicinarsi al grande obiettivo è partito dal modello linguistico, puntando molto in alto: rivoluzionare l’architettura, entrare in concorrenza con gli Stati Uniti sul campo più delicato, quello dell’innovazione, quello del “modello” vero e proprio, non dei suoi corollari.

“Negli ultimi 30 anni, ha detto Liang, abbiamo enfatizzato solo il fare soldi, trascurando l’innovazione. L’innovazione non è interamente guidata dal business; richiede anche curiosità e desiderio di creare. Siamo solo vincolati da vecchie abitudini, ma questo è legato a una particolare fase economica”. Non è facile trovare un ragazzo cinese parlare così. Eppure negli ultimi mesi la sua creazione è diventata un elemento disruptive, come si dice in questo caso, cioè capace di modificare per sempre l’esistente, creare un prima e un dopo.

la Cina sembra puntare su un modello più apertamente strategico, che lega l’innovazione tecnologica a obiettivi sociali, culturali e geopolitici

Anche sull’open source ha la sua idea: ha detto di non credere nei “fossati” basati sul codice chiuso in un settore come l’AI, poiché anche i modelli proprietari finiscono per essere raggiunti dai concorrenti. Il vero “fossato” per DeepSeek risiede nella “crescita del team, nell’accumulazione di know-how e nel promuovere una cultura innovativa”; l’open source è un fattore “culturale, non solo commerciale”, e “dare indietro è un onore”.

A questa prospettiva si affianca quella di Liu Zhiyuan, fondatore di Mianbi (startup cinese che si occupa di modelli linguistici di grandi dimensioni). In una intervista ha raccontato la storia del suo modello. Riassumiamo: Liu Zhiyuan ha spiegato la decisione di commercializzare il suo modello di AI già nel 2021, perché era convinto che i modelli linguistici di grandi dimensioni avessero raggiunto la maturità tecnica per l’applicazione pratica e stessero avanzando verso l’intelligenza generale (AGI).

Questa scelta si basava su due giudizi: primo, che l’IA fosse pronta per il mercato, paragonando la situazione attuale alla transizione dei motori di ricerca dall’accademia all’industria; secondo, che i LLM fossero un’ingegneria di sistema complessa che superava le capacità tipiche dei laboratori universitari. Questi giudizi portarono alla fondazione di Mianbi AI nel 2022. Riguardo al vantaggio competitivo di Mianbi, Liu ha sottolineato l’importanza dell’innovazione continua e la capacità di integrare rapidamente le tecnologie all’avanguardia, distinguendosi da chi crede bastino solo denaro e potenza di calcolo.

Ha inoltre motivato la decisione, presa nella seconda metà del 2023, di spostare il focus dallo sviluppo di modelli molto grandi (centinaia di miliardi di parametri) ai modelli per l’edge computing. Questa strategia è stata adottata prevedendo che altri team cinesi avrebbero rapidamente raggiunto livelli simili a GPT-4, innescando una guerra dei prezzi. Ha criticato la strategia di semplice replicazione dei modelli occidentali in Cina data l’alta concorrenza interna e ha ribadito che l’innovazione originale è cruciale per guidare lo sviluppo dell’AGI. L’azienda si concentra quindi sull’essere un passo avanti rispetto agli altri e sull’essere efficiente con meno risorse.

Insomma a chi ritiene che ora nel mondo, anche grazie a DeepSeek, si scatenerà una “guerra dei prezzi”, è bene far presente una cosa: in Cina siamo già all’era “post” guerra dei prezzi, a sottolineare un mercato interno sottovalutato in Occidente e in grado di stritolare aziende e portare anche i big (vedi Alibaba) ad alzare in continuazione l’asticella.

未来 (wèi lái) – Futuro

Nonostante l’impeto e la diversità dell’innovazione cinese descritta, le sfide permangono. Ad esempio, i rischi legati alla dipendenza da componenti e infrastrutture straniere sono reali e strategici, come sottolinea Yanjun Wu, aggiungendo la necessità di sviluppare alternative autonome. Per mitigare questi rischi e rafforzare l’autonomia, le raccomandazioni di Wu includono lo sviluppo di un “sistema operativo per grandi modelli”, il rafforzamento della “governance della supply chain del software open source”, la costruzione di “infrastrutture open source paragonabili a GitHub” e l’intensificazione della “collaborazione software-hardware open source”.

Le due strade però appaiono ormai tracciate: se la Silicon Valley continuerà a spingere i confini con modelli proprietari e servizi a valore aggiunto, spesso partendo da una posizione di forza nelle risorse, la Cina sembra puntare su un modello più apertamente strategico, che lega l’innovazione tecnologica a obiettivi sociali, culturali e geopolitici, sfruttando l’open source come strumento per costruire alternative, ridurre le dipendenze e promuovere un diverso tipo di ordine digitale globale basato sulla condivisione. La presenza di attori come DeepSeek, focalizzato sulla ricerca AGI e sull’innovazione strutturale, Mianbi AI, che cerca percorsi differenziati nell’edge computing con un tocco di idealismo, e colossi come Alibaba (con Qwen) che abbracciano l’open source su larga scala ha in ogni caso un grande pregio: offre visioni alternative per il futuro dell’innovazione e apre nuovi punti di osservazione sulla Cina, il suo futuro e quindi anche il nostro.

All’inizio degli anni ’90, mentre la Cina apriva con cautela le finestre al mondo globalizzato, si affermava una visione paradossale: accogliere l’aria fresca del progresso tecnologico, ma tenere lontane le “mosche” del dissenso ideologico. Questa doppiezza, riassunta in un celebre aforisma di Deng Xiaoping, è diventata la base di un ecosistema digitale che oggi funziona allo stesso tempo come ponte e come barriera.

“Se apri la finestra per far entrare aria fresca, devi aspettarti che entrino anche delle mosche.”

— Deng Xiaoping

Introdotto ufficialmente nel 1994, l’internet cinese non è mai stato soltanto uno strumento di modernizzazione economica: è sempre stato una realtà che segue un copione scritto, un’apertura controllata attraverso cui lo Stato poteva filtrare il rapporto dei cittadini con il mondo esterno. Come ha osservato Graham Webster, questa apertura calcolata comportava un compromesso: accedere ai mercati globali a costo di sacrificare una parte dell’autonomia interna. Da questo patto è nato il Great Firewall, una creatura quasi mitologica che si aggira ai confini del cyberspazio cinese.

“Hanno visto il valore di un maggiore accesso ai mercati e alle tecnologie globali, anche a costo di rinunciare a parte dell’autorità.”

— Graham Webster

Il Firewall, proprio come certi spazi di confine esplorati dalle sottoculture online, esiste in una zona liminale tra libertà di accesso e controllo autoritario. Wu Jichuan, uno degli architetti principali del sistema e ministro delle telecomunicazioni tra il 1993 e il 1998, lo descrisse come una sorta di dogana digitale: un posto di controllo dove le informazioni, come i viaggiatori, devono essere ispezionate. Ma questa metafora nasconde il vero lato surreale del progetto. Il Firewall non è solo una barriera, è una macchina che altera la realtà: crea un internet parallelo in cui il consenso è costruito e il dissenso viene reso spettrale.

Questo è l’ingresso di un internet café cinese (wangba 网吧) in una foto apparsa su Xiaohongshu [è il nome cinese di REDnote, una piattaforma social e di e-commerce, NdT]. Questi vivaci hub digitali occupano un posto speciale nella memoria di molti millennials cinesi nati negli anni ’80 e ’90, come Tao, che hanno trascorso qui una parte formativa della loro adolescenza. L’atmosfera multisensoriale e la socialità unica di questi luoghi li rendono veri e propri landmark generazionali.

Per i netizen cinesi, muoversi in questo spazio è diventato una danza rituale, una miscela di creatività e prudenza che richiama le forme di sotterfugio memetico comuni a molte community online globali.

“Quando parliamo di internet, non intendiamo una libertà assoluta d’informazione. Penso sia un concetto chiaro a tutti. Se attraversi la dogana, devi mostrare il passaporto. Lo stesso vale per la gestione dell’informazione. Non c’è alcuna contraddizione tra lo sviluppo delle infrastrutture digitali e l’esercizio della sovranità statale.”

— Wu Jichuan, ex Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni della Repubblica Popolare Cinese, 1995

In quest’arena attentamente sorvegliata, anche la lingua muta. Gli utenti hanno sviluppato un vero lessico dell’elusione. Espressioni come 996 (la massacrante settimana lavorativa 9–21, sei giorni su sette) o “sdraiarsi” (una forma di resistenza passiva all’iperproduttività) prosperano nei piccoli interstizi lasciati dalla censura, sbocciando brevemente prima di essere abbattute dal sistema algoritmico di controllo che opera come una mazza schiaccia-talpa. Il risultato è una performance continua, ironica e disperata allo stesso tempo – un gioco in cui ogni protesta virale rischia di diventare un fantasma digitale.

Il vero genio della cultura digitale cinese sta proprio in questa creatività perpetua – una forma di resilienza che riflette una più profonda adattabilità culturale. Nel conflitto tra espressione e controllo, nasce forse la cultura digitale più dinamica del pianeta.

Noi ragazzini cinesi non stavamo semplicemente usando internet: stavamo inventando un nuovo sistema linguistico, progettato per essere indecifrabile a chiunque avesse più di venticinque anni

La lingua marziana

Nel 2008, mentre gli adolescenti americani personalizzavano i loro profili MySpace con musica in autoplay e grafiche glitterate, in Cina stava prendendo forma qualcosa di molto più sofisticato. Lo so bene: ci ero dentro fino al collo.

Sono cresciuta a Shanghai, ho ricevuto il mio primo computer a dodici anni e, a sedici, vivevo praticamente online. Le mie giornate erano accompagnate da quel suono iconico, simile a colpi alla porta, dei messaggi di QQ, e la mia vita sociale si misurava in contatti salvati. Le notti infinite passate nei Wangba (gli internet café), mentre i miei genitori pensavano che fossi a studiare da un’amica, hanno forgiato un’intera generazione di nativi digitali con un rapporto unico con il linguaggio.

La lingua marziana è sbocciata insieme al fenomeno 非主流 (“non-mainstream”), una specifica sottocultura giovanile cinese dei primi anni Duemila. Questo movimento si esprimeva attraverso selfie modificati in modo pesante: pelle tremendamente sbiancata, occhi ingranditi, guance finte e pose intenzionalmente innaturali. Le foto venivano scattate dall’alto, con espressioni esagerate o sguardi volutamente vuoti, poi editate con filtri LOMO, negativizzazioni, pixel sfocati ed effetto flou.

L’estetica era completata da elementi visivi ricorrenti – ruote panoramiche, fili dell’elettricità, palloncini, foglie cadute, cieli pieni di nuvole – e da testi scritti in lingua marziana, usando font contrastanti. L’insieme creava un vero sistema identitario sottoculturale che permetteva alla gioventù cinese di usare una comunicazione codificata e, al tempo stesso, di sviluppare una specifica estetica digitale che rifiutava il mainstream.

Noi ragazzini cinesi non stavamo semplicemente usando internet: stavamo inventando un nuovo sistema linguistico, progettato per essere indecifrabile a chiunque avesse più di venticinque anni. Ricordo ancora le piccole scariche di dopamina che avevo quando personalizzavo il mio avatar, e l’euforia nel trovare modi sempre più complessi per scrivere frasi semplici che mia madre, nonostante gli sforzi, non sarebbe mai riuscita a decifrare. Era il nostro superpotere generazionale: comunicare alla luce del sole, restando invisibili agli occhi delle figure che rappresentavano l’autorità.

Poi è arrivata la lingua marziana (火星文), e di colpo ho avuto il mezzo perfetto per dare voce a tutti i miei melodrammi adolescenziali. La usavo per raccontare le mie crush non ricambiate, per confessare sentimenti a persone che a malapena sapevano della esistenza, per elaborare quel delicato dolore che accompagna l’avere sedici anni ed essere costantemente fraintesi. Questo sistema linguistico – un caos affascinante fatto di frammenti di alcuni caratteri, simboli, kaomoji ed elementi del cinese tradizionale – era diventato la nostra password generazionale.

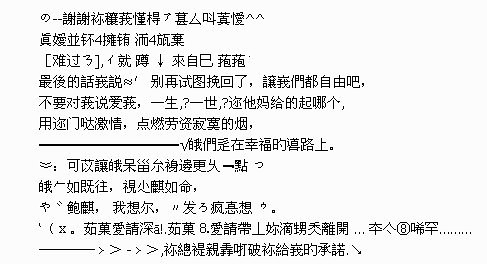

Questi sono esempi di “火星文” (lingua marziana) dall’internet cinese dei primi anni 2000. Queste frasi fortemente emotive includevano espressioni come: «Grazie per avermi insegnato cos’è il vero amore», «Se ti senti triste, accovacciati e abbracciati», oppure «Non dirmi che mi ami».

Non si trattava solo di nascondere messaggi ai genitori: stavamo costruendo comunità attraverso la complessità. Ogni messaggio decifrato con successo era una prova d’appartenenza alla nostra tribù digitale. Era la firma culturale della generazione post-anni ’90, la nostra impronta linguistica in un internet che si stava espandendo a vista d’occhio. La usavamo per tutto: dalle confessioni struggenti alle prese in giro feroci, dagli inside jokes ai racconti più articolati. Poi, come succede con molte cose da adolescenti, la lingua marziana si è gradualmente dissolta: siamo cresciuti, abbiamo iniziato a lavorare, a formare famiglie, ad allontanarci dal mondo di QQ. La ribellione in codice dei nostri anni più turbolenti sembrava morta insieme alle pettinature elaborate e agli aggiornamenti di stato strappalacrime.

O almeno, così pensavamo.

Con un colpo di scena inaspettato, quelle abilità linguistiche nate per nascondere ai genitori le nostre crush hanno assunto un significato del tutto nuovo in un ambiente digitale cinese sempre più controllato. Ciò che era iniziato come tattica per proteggere la privacy adolescenziale si era evoluto in una sofisticata strategia di elusione della censura. La lingua marziana, che una volta serviva a nascondere un “ti amo” dagli adulti ficcanaso, ora permetteva di parlare di temi sensibili senza farsi individuare dai filtri automatici keyword-based.

Il 10 marzo 2020, mentre il COVID-19 travolgeva Wuhan, la rivista People pubblicò “The Whistle-Blower”, un’intervista ad Ai Fen, direttrice del pronto soccorso dell’ospedale centrale di Wuhan, in cui raccontava i primi due mesi della pandemia. L’articolo fu subito cancellato, ma ciò che seguì fu pura poesia della resistenza digitale.

Gli utenti iniziarono a ricostruire l’intervista in decine di formati creativi per aggirare la censura: la scrittura oracolare cinese delle osse, il codice Morse, il braille e, naturalmente, la nostra amata lingua marziana. Ogni articolo trasformato sopravviveva solo per pochi minuti, a volte ore, prima di sparire, e ogni versione successiva era più indecifrabile della precedente. Ma continuavano a circolare, in una sorta di epica staffetta cibernetica, in cui ogni trasformazione era un piccolo atto di sfida al controllo dell’informazione.

La lingua che un tempo proteggeva i nostri segreti adolescenziali ora preservava le storie che rischiavano di scomparire. Dalla ribellione adolescenziale alla resistenza digitale: la distanza tra le due era più breve di quanto avessimo mai immaginato.

躺平的韭菜不好割 (L’erba cipollina quando è distesa è difficile da tagliare)

L’ascesa vertiginosa di piattaforme come Weibo (l’equivalente cinese dell’energia caotica di Twitter) e Xiaohongshu (pensate a una sorta di Instagram, ma con un livello di esibizione del proprio lifestyle ancora più curato) è diventata il battito cardiaco digitale della generazione nata negli anni ’80 e ’90. In questi spazi prende forma la coscienza collettiva di un’intera fascia demografica.

Ciò che rende questa generazione particolarmente interessante è la sua posizione paradossale: è allo stesso tempo la colonna portante economica delle famiglie e la principale vittima delle crisi — dalla pandemia alla stagnazione economica fino all’instabilità del mondo aziendale. Ma la loro risposta non è propriamente la protesta diretta. O almeno, non in modo esplicito. È qualcosa di silenzioso, di più sovversivo: una grammatica della diserzione.

Se in Occidente la “burnout culture” ha prodotto espressioni come goblin mode o rotting – vale a dire un’accettazione gioiosa del disordine, dei capelli sfatti e dei contenitori del cibo da asporto come dito medio contro la produttività performativa – in Cina i nativi digitali hanno creato un vero e proprio vocabolario del distacco professionale.

“躺平” (tang ping, “lying flat”, sdraiarsi) non è solo un’espressione: è una presa di posizione filosofico-esistenziale contro l’iperproduttività. La sua versione più moderata – la “vita a 45 gradi” (45度人生) – racchiude perfettamente quello stato d’animo sfumato tra la rassegnazione totale e il partecipare con riluttanza: l’arte di esserci senza davvero esserci. E poi c’è 摆烂 (bai lan, lasciar marcire), un’espressione che significa accettare il declino invece di sprecare energie per combattere qualcosa di inevitabile. È il gesto consapevole di chi sceglie di non combattere più, perché ogni sforzo è già scritto nel fallimento.

Un meme cinese molto diffuso raffigura la “vita a 45 gradi” (45度人生) – questo stato liminale vissuto dai giovani professionisti intrappolati tra impulsi opposti. La didascalia recita: “Voglio partecipare alla hustle culture, ma non ho le energie; ma nemmeno riesco davvero ad accettare il dolce far niente” (想卷卷不动,躺又躺不平). Questa metafora visiva cattura alla perfezione la realtà psicologica di una generazione che non riesce né ad abbracciare pienamente l’estenuante “involuzione” (内卷) dell’ipercompetitività né ad adottare del tutto la filosofia ribelle del “tang ping” (躺平), cioè il rifiuto consapevole del sistema. Vive invece in un perpetuo angolo di 45 gradi: una partecipazione riluttante a meccanismi che non può né accettare fino in fondo né abbandonare del tutto.

Ma il disimpegno non nasce nel vuoto. È una reazione a ciò che è venuto prima. Il mito del Da Chang – le “grandi fabbriche” come Alibaba e Tencent – si è deteriorato. Un tempo simboli scintillanti di mobilità sociale, oggi sono diventati abbreviazioni per indicare la fatica del 996. Anche il linguaggio si adatta per affrontarlo: Niu Ma (mucca-cavallo), un termine che una volta descriveva il bestiame, ora descrive te, che affronti un’altra giornata di lavoro logorante.

“996” indica l’estenuante orario lavorativo cinese: dalle 9 del mattino alle 9 di sera, sei giorni a settimana — una pratica ormai normalizzata nel settore tech cinese. Il fondatore di Alibaba, Jack Ma, l’ha persino difesa, dichiarando: «Lavorare 996 è una benedizione che molti desiderano ma non hanno l’opportunità di ricevere».

E così il ciclo si restringe. Non si tratta solo di stanchezza. Parliamo di nei juan: l’involuzione, la ruota del criceto che gira sempre più veloce senza andare da nessuna parte. Le vie di fuga non sono fisiche, ma linguistiche, psicologiche: un modo per restare nel sistema senza aderirvi veramente. Perché quando non puoi andartene, sovverti. E sotto tutto questo, c’è anche qualcosa di più oscuro, di ancora più insubordinato: l’anonimato come armatura, una generazione che impara il potere di scomparire sotto gli occhi di tutti.

Ad esempio, questa è un’immagine generata con intelligenza artificiale tramite Recraft, raffigurante impiegati antropomorfi con sembianze di mucca e cavallo – una rappresentazione visiva del termine “牛马” (Niú Mǎ). Questo slang molto diffuso su internet in Cina, nato come espressione dispregiativa, è stato oggetto di riappropriazione dai giovani professionisti come abbreviazione autoironica per descrivere i lavoratori moderni che faticano come bestie da soma. La metafora visiva cattura perfettamente il modo in cui i netizen cinesi usano linguaggio e immagini in codice per commentare lo sfruttamento sul lavoro, evitando allo stesso tempo critiche alle dinamiche sistemiche.

In questa equazione culturale, abbracciare il tang ping significa evitare il nei juan, sfuggire al tapis roulant del 996 e superare lo status di Niu Ma. Ma c’è un altro livello in questa forma di resistenza digitale: un’identità collettiva avvolta nell’anonimato.

Questi, ad esempio, sono screenshot di immagini generate con intelligenza artificiale tramite Recraft, in cui Hello Kitty appare in scenari d’ufficio assurdi e apocalittici — un fenomeno visivo che sta travolgendo i social media cinesi. I giovani professionisti cinesi hanno abbracciato queste creazioni surreali in quanto perfetta rappresentazione del burnout lavorativo legato alla famigerata cultura del “996”. Il trend incarna quello che i netizen definiscono “微疯” (“leggera follia”): l’uso di personaggi dell’infanzia in contesti disturbanti per commentare in modo criptato l’esaurimento professionale. Queste immagini funzionano come manifesti digitali, che permettono ai lavoratori di esprimere emozioni legate allo stress aziendale che sarebbe rischioso dichiarare apertamente, trasformando Hello Kitty in un’insolita icona di ribellione silenziosa sul posto di lavoro.

L’Armata Momo

Se la rivoluzione linguistica cinese offre un commento implicito alle pressioni sociali attraverso un linguaggio codificato, l’Armata Momo rappresenta qualcosa di molto più diretto: un movimento di resistenza digitale collettiva che si nasconde in piena vista dietro l’avatar disarmante di un simpatico dinosauro rosa.

A gennaio 2025 si è verificata un’imprevista migrazione tra piattaforme, quando alcuni utenti americani di TikTok, preoccupati dallo spettro di una totale messa al bando, hanno cominciato a colonizzare Xiaohongshu, la piattaforma cinese ossessionata dall’estetica. Questa diaspora digitale ha generato un raro momento di scambio culturale non filtrato tra due universi online solitamente separati da firewall governativi e bolle algoritmiche.

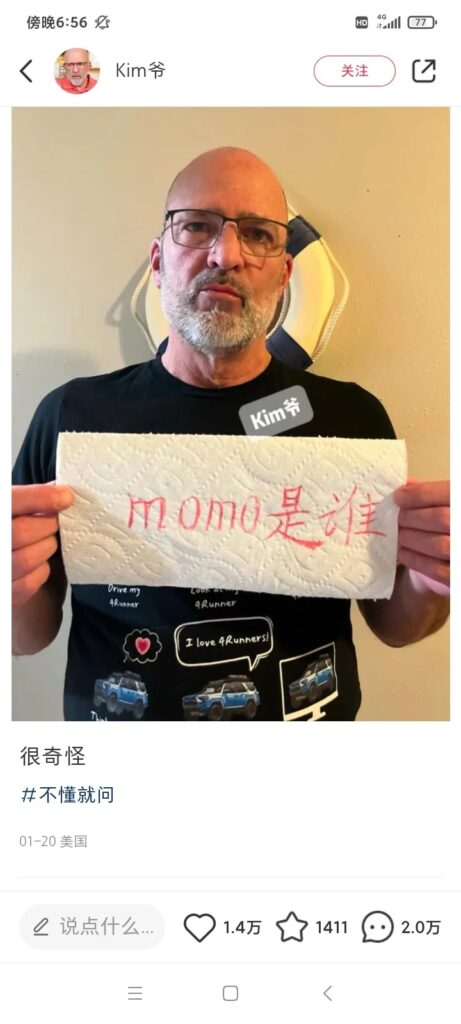

Navigando con una certa goffaggine in questo nuovo ambiente, questi immigrati digitali si sono trovati di fronte a un fenomeno curioso: migliaia di utenti apparentemente scollegati tra loro che usavano lo stesso avatar con un dinosauro rosa chiamato “Momo”.

In origine, il dinosauro rosa era semplicemente l’avatar predefinito assegnato ai nuovi account di Douban e Xiaohongshu. Ma questa figura apparentemente innocua si è evoluta in qualcosa di ben più significativo: un’identità condivisa che consente agli utenti di esprimersi con maggiore libertà in uno spazio digitale sempre più sorvegliato. Non è stato scritto nessun manifesto, non è emerso nessun leader, non è stata lanciata nessuna campagna con hashtag. Eppure, migliaia di utenti hanno scelto indipendentemente lo stesso travestimento digitale, dando vita a una forma di mimetismo sociale non pianificato, ma sorprendentemente efficace.

Il percorso di Momo — da avatar anonimo a mascotte della resistenza — è cominciato sui campi di battaglia dei fandom delle celebrità. I membri del “Goose Group” su Douban hanno adottato per primi questa identità per chiacchierare in sicurezza sulle star, evitando così l’ira di altri gruppi di fan rivali. Una soluzione pratica a un problema ben noto della cultura pop cinese, dove esprimere l’opinione sbagliata sull’idolo sbagliato può scatenare una guerra digitale.

Per molti, Momo è al tempo stesso un costume e una stretta di mano segreta: permette agli utenti affini di riconoscersi, pur rimanendo anonimi agli occhi esterni.

È una resistenza digitale che può sempre essere negata – una testimonianza del potere dell’anonimato collettivo, capace di generare un nuovo tipo di coraggio digitale.

Come ha osservato un netizen: «Da quando mi sono unito all’Armata Momo, sono diventato più schietto. Se qualcuno si offende, ci sono migliaia di altri Momo su cui far ricadere la colpa!».

Per gli utenti cinesi tutto questo genera un’esperienza digitale schizofrenica. Accedere a internet significa entrare in un tunnel della realtà

Ciò che rende davvero straordinari questi movimenti paralleli non è solo il loro ingegno individuale, ma anche il modo in cui si coordinano collettivamente all’interno del controllatissimo ecosistema digitale cinese. Dai rivoluzionari del linguaggio con la loro filosofia tang ping alle armate di dinosauri rosa con il loro travestimento collettivo, fino alla resurrezione della lingua marziana nei momenti di crisi: non stiamo assistendo a tattiche isolate, ma a un intero ecosistema di resistenza creativa, che opera in un’ingegnosa zona grigia, dove il significato si annida tra le righe.

Questi approcci riflettono una comprensione sofisticata dei meccanismi del controllo. Trasformando in strumenti di espressione autentica ciò che è nato come codici tra adolescenti per proteggere la privacy, umorismo nichilista da ufficio e avatar predefiniti, gli internauti cinesi hanno scoperto che la resistenza efficace non richiede lo scontro diretto. Al contrario, essa prospera nell’ambiguità, creando espressioni che possono esistere allo stesso tempo come fenomeni apparentemente innocui della rete e come commenti sociali profondi.

Per gli utenti cinesi, tutto questo genera un’esperienza digitale schizofrenica. Accedere a internet significa entrare in un tunnel della realtà, dove la visibilità è condizionata e l’espressione è una prova d’equilibrismo. Bisogna mantenere più stati mentali attivi allo stesso tempo: sapere cosa si può dire apertamente, cosa va codificato in metafora, cosa richiede un camuffamento completo e cosa non si può proprio dire. Questa compartimentazione mentale genera una forma di doppia coscienza digitale.

Ogni tasto premuto implica un calcolo complesso: Questo post sopravviverà? Sarà visibile agli altri? Per quanto tempo? Questa formulazione è sicura o richiama un termine recentemente bandito? Il peso psicologico di questa auto-moderazione costante è profondo, e crea un’esperienza frammentata in cui comunicare diventa una forma di arte performativa.

Eppure, all’interno di questo paesaggio digitale frammentato, è emerso qualcosa di straordinario. Nello spazio tra l’“aria fresca” e le “mosche” evocato da Deng Xiaoping, gli utenti cinesi hanno costruito qualcosa di unico: una cultura digitale che dimostra che, a volte, la forma più potente di espressione non è urlare, ma sussurrare in una lingua meravigliosamente complessa che solo i tuoi compagni di viaggio possono comprendere.

Una delle prime cose che bisognerebbe raccontare alla gente sulla Cina è WeChat Pay. In molte parti del mondo ormai è normale pagare con il telefono. In Cina continentale, però, non è solo comune: è praticamente obbligatorio. Il contante, che ovunque si fa sempre più raro, è qualcosa che puoi passare anni senza nemmeno vedere. I negozianti non vogliono usarlo, nemmeno nei posti più piccoli e remoti. I ragazzi che fanno lavoretti senza prospettive, come quelli nei Seven Eleven, non hanno voglia di perdere tempo ad aprire la cassa per te. Sempre più spesso, i mendicanti per strada non ti agitano davanti agli occhi una tazza di metallo, ma ti mostrano un foglio plastificato con il QR code di WeChat Pay.

La prima volta che ho assistito a questa scena ho provato quello che si potrebbe chiamare uno shock da futuro. È una sensazione comune tra chi arriva per la prima volta in Cina: può essere davanti ai treni ad alta velocità, ai grattacieli, ai robot che servono ai tavoli nei ristoranti, alla comodità delle app per ordinare cibo o prenotare un taxi. Per me è stato proprio WeChat Pay a suscitare quella sensazione di essere catapultato nel futuro.

Una parte di questa reazione è sicuramente legata a un certo orientalismo, lo stesso che portò Napoleone, osservando la Cina da lontano, a definirla un “gigante addormentato” destinato a “scuotere il mondo”. C’è sempre una certa fascinazione per l’altro, soprattutto se distante. Ma c’è anche qualcosa, in quella percezione del futuro che si respira in Cina, che continua a colpirmi. È in questo senso che si può cogliere ancora oggi un tratto fondamentale del marxismo nella Repubblica Popolare: una visione del mondo intrisa di tecno-ottimismo radicato nella convinzione che la storia abbia un andamento progressivo.

Questa idea di “tecno-ottimismo”, naturalmente, non è esclusiva della Cina: è un fenomeno globale. In Occidente affonda le radici in una visione progressiva della storia che ha trovato il suo compimento simbolico nel 1991: con il raggiungimento della “fine della storia” teorizzata da Francis Fukuyama, cioè l’affermazione egemonica di un sistema liberale imperfetto ma sostanzialmente solido, il rovesciamento delle dittature marxiste da parte degli stati socialisti, e le classi medie dei paesi in via di sviluppo che diventano abbastanza mature da scrollarsi di dosso i tiranni anticomunisti del periodo della Guerra Fredda. La questione politica era dunque archivia, e – almeno nelle versioni più utopiche di questa narrazione – si immaginava che l’umanità sarebbe andata avanti, più o meno in armonia, verso livelli sempre più alti di prosperità. Una prosperità che si pensava strettamente legata al progresso tecnologico, come quello legato a internet.

Oggi, questo ottimismo sopravvive quasi solo nella Silicon Valley. Come per molti altri tipi di ottimismo occidentale, la crisi del 2008 ha lasciato il posto a una disillusione diffusa: i social media sembrano minacciare la democrazia, mentre le nuove tecnologie – come l’intelligenza artificiale, il fracking o le criptovalute – vengono associate sempre più a profitti, truffe, inganni, o comunque a nulla che abbia un reale beneficio per la collettività. Elon Musk sogna un’umanità che abbandona la Terra in rovina per trasferirsi su Marte – forse l’unico sogno “ottimista” rimasto.

La Cina è diversa. Non sempre in senso positivo. Nel 2019, lo scienziato He Jiankui è stato condannato a tre anni di carcere per esperimenti genetici su esseri umani, dopo aver modificato due embrioni per renderli immuni all’HIV. L’episodio ha suscitato un’ondata di polemiche in tutto il mondo – e sì, He è stato processato e condannato da un tribunale cinese. Ma solo a tre anni. Ora è libero, come hanno fatto notare con sarcasmo in molti su Twitter, e pubblica regolarmente contenuti in cui afferma che la cosiddetta etica non fa altro che frenare il progresso scientifico.

Fukuyama, in un’intervista del 2023, ha commentato così la vicenda:

“Una cosa che ho notato e percepito è che questo tipo di sviluppi [biotecnologici] accadranno in Asia molto prima che in Europa o negli Stati Uniti. Fondamentalmente è una questione culturale. Nei paesi con una tradizione cristiana c’è una dicotomia netta tra la natura umana e quella non umana. Si crede che Dio abbia conferito all’essere umano una dignità che la natura non umana non possiede… Nelle tradizioni culturali asiatiche, invece, questa dicotomia non esiste davvero. C’è una continuità tra natura e umanità, e la possibilità di intervenire sull’una si estende anche all’altra. In effetti, la Cina è stato il primo paese in cui è stato condotto un esperimento genetico su embrioni umani. Anche se poi è stato bloccato e il ricercatore punito, credo che in Europa e in Nord America ci saranno resistenze culturali molto più forti che in altre parti dell’Asia”

Anche qui, si può cogliere una certa dose di orientalismo nella sua visione delle “tradizioni culturali asiatiche”. Eppure non ha torto nel notare una differenza tra la Cina e l’Occidente. Solo che questa differenza non risiede tanto nella cultura, quanto nella percezione della storia.