[Pubblichiamo un estratto da Nell’occhio dell’algoritmo. Storia e critica dell’intelligenza artificiale recentemente pubblicato da Carocci editore, che ringraziamo]

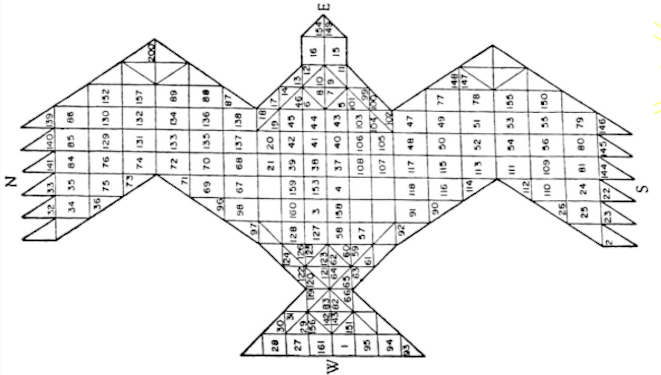

In un mito cosmogonico dei Veda, si narra che la divinità suprema, Prajāpati, sia andata in frantumi nell’atto stesso di creare l’universo. In seguito alla creazione, in maniera controintuitiva rispetto alle narrazioni di padronanza e al principio di non contraddizione tipicamente occidentali, qui ritroviamo il corpo del creatore disfatto, smembrato. In India, questo antico mito è rappresentato ancora oggi nel rituale dell’Agnicayana, in cui i credenti indù ricompongono simbolicamente il corpo frammentato del dio costruendo l’altare di fuoco Śyenaciti. L’altare Śyenaciti viene costruito allineando mille mattoni di forma e dimensioni precise, seguendo un elaborato piano geometrico che disegna il profilo di un falco. I lavoratori innalzano cinque strati di 200 mattoni ciascuno, recitando mantra dedicati e seguendo istruzioni dettagliate “passo dopo passo”. Risolvendo un enigma, che è la chiave del rituale, ciascuno strato deve conservare la stessa area e forma ma con una configurazione diversa. Infine, l’altare a forma di falco deve essere rivolto a est, preludio a un volo simbolico del dio così ricostruito verso il sole nascente: esempio unico di reincarnazione divina more geometrico.

L’Agnicayana è descritto meticolosamente nelle appendici dei Veda dedicate alla geometria, i sūtra Śulba, che furono composti intorno all’anno 800 a.C., in India, anche se registrano una tradizione orale molto più antica. Essi narrano che i ṛṣi (gli spiriti vitali) crearono sette puruṣa (esseri cosmici) di forma quadrata, che insieme componevano un singolo corpo. Ed è a partire da questa configurazione semplice che il corpo complesso di Prajāpati si è evoluto. I sūtra Śulba insegnano la costruzione di altri altari di specifiche forme geometriche per assicurarsi gli auspici degli dei. Essi suggeriscono, per esempio, che «coloro i quali desiderano distruggere i nemici presenti e futuri, costruiscano un altare di fuoco nella forma di un rombo». A parte il simbolismo religioso, in generale il rituale Agnicayana e i sūtra Śulba ebbero di fatto la funzione di trasmettere tecniche utili alla società dell’epoca, come pianificare una costruzione e ampliare gli edifici esistenti pur mantenendo le loro proporzioni originali. L’Agnicayana esemplifica l’originaria materialità sociale della conoscenza matematica, ma anche le gerarchie di lavoro manuale e mentale tipiche di un sistema di casta. Nella costruzione di un altare, i lavoratori sono guidati da regole che erano tradizionalmente possedute e trasmesse esclusivamente da uno specifico gruppo di padroni.

Oltre agli esercizi geometrici, i rituali come lo Agnicayana insegnarono un tipo di conoscenza procedurale che non è solo astratta, ma anche basata su un esercizio “meccanico” continuo, indicando ancora una volta il ruolo della religione in quanto motivazione all’esattezza e, allo stesso tempo, degli esercizi spirituali come un modo per disciplinare il lavoro. L’Agnicayana è un artefatto unico nella storia della civilizzazione umana: è il più antico rituale documentato dell’umanità, che sia praticato ancora oggi – anche se, a causa della sua complessità, viene eseguito soltanto poche volte in un secolo. In tutto questo tempo, ha trasmesso e preservato sofisticati paradigmi di conoscenza e, grazie al suo meccanismo combinatorio, può essere definito come un esempio primordiale di cultura algoritmica. Ma può un rituale tanto antico quanto l’Agnicayana essere considerato algoritmico?

Gli algoritmi sono solitamente percepiti come applicazioni di complessi insiemi di regole in astratto; al contrario, qui affermo che gli algoritmi, anche quelli complessi dell’IA e del machine learning, hanno la loro genesi in attività sociali e materiali

Una delle definizioni più comuni di algoritmo nell’informatica è la seguente: una procedura finita di istruzioni “passo dopo passo” per trasformare un input in un output, indipendentemente dai dati, e ottimizzando l’uso delle risorse disponibili. I mantra ricorrenti che guidano i lavoratori nel cantiere dell’altare di fuoco possono davvero assomigliare alle regole di un programma per computer: indipendentemente dal contesto, l’algoritmo Agnicayana organizza una distribuzione precisa di mattoni che risultano ogni volta nella costruzione del Śyenaciti. Gli storici hanno scoperto che la matematica indiana è stata algoritmica in maniera predominante sin da tempi antichi, nel senso che la soluzione a un problema veniva proposta attraverso una procedura “passo dopo passo”, piuttosto che attraverso una dimostrazione logica.

[…]

In virtù del loro ruolo nella programmazione informatica, gli algoritmi sono solitamente percepiti come applicazioni di complessi insiemi di regole in astratto; al contrario, qui affermo che gli algoritmi, anche quelli complessi dell’ia e del machine learning, hanno la loro genesi in attività sociali e materiali. Il pensiero e le pratiche dell’algoritmo, ampiamente intesi come risoluzione dei problemi basata su regole, sono stati parte di tutte le culture e civiltà.

[…]

L’idea di studiare “gli algoritmi prima dei computer” emerse dal campo dell’informatica – e la cosa non desta sorpresa. Alla fine degli anni Sessanta, il matematico statunitense Donald Knuth pubblicò il volume di grande successo The Art of Computer Programming, e contribuì in modo significativo alla ricerca delle radici storiche delle tecniche matematiche in saggi come Ancient Babylonian Algorithms. In quegli anni, la missione di Knuth era la sistematizzazione del campo dell’informatica e la sua definizione come disciplina accademica rispettabile. L’evidenza di algoritmi antichi veniva avanzata per sottolineare che l’informatica non trattava di oscuri apparati elettronici, ma era parte di una lunga tradizione di tecniche culturali di manipolazione simbolica. In questo caso, tuttavia, l’archeologia dell’algoritmo fu perseguita non per dimostrare principi di pensiero universalistici, o il potenziale emancipatorio dell’apprendimento attraverso la storia della civiltà, bensì per gli interessi specifici di nuove classi di programmatori e costruttori di computer:

Una delle maniere per contribuire a rendere rispettabile l’informatica è mostrare che essa è profondamente radicata nella storia, [e non si tratta di] un fenomeno di breve corso. È dunque naturale volgersi ai primissimi documenti conservati che trattino di computazione, e studiare come le persone affrontassero tale materia quasi 4000 anni fa. Le spedizioni archeologiche in Medio Oriente hanno portato alla luce un ampio numero di tavolette di argilla che contengono calcoli matematici, e vedremo che queste tavolette offrono molti indizi interessati circa la vita dei primi “informatici”.

Knuth pubblicò il volume di grande successo The Art of Computer Programming, e contribuì in modo significativo alla ricerca delle radici storiche delle tecniche matematiche in saggi come Ancient Babylonian Algorithms. In quegli anni, la missione di Knuth era la sistematizzazione del campo dell’informatica e la sua definizione come disciplina accademica rispettabile. L’evidenza di algoritmi antichi veniva avanzata per sottolineare che l’informatica non trattava di oscuri apparati elettronici, ma era parte di una lunga tradizione di tecniche culturali di manipolazione simbolica. In questo caso, tuttavia, l’archeologia dell’algoritmo fu perseguita non per dimostrare principi di pensiero universalistici, o il potenziale emancipatorio dell’apprendimento attraverso la storia della civiltà, bensì per gli interessi specifici di nuove classi di programmatori e costruttori di computer:

Una delle maniere per contribuire a rendere rispettabile l’informatica è mostrare che essa è profondamente radicata nella storia, [e non si tratta di] un fenomeno di breve corso. È dunque naturale volgersi ai primissimi documenti conservati che trattino di computazione, e studiare come le persone affrontassero tale materia quasi 4000 anni fa. Le spedizioni archeologiche in Medio Oriente hanno portato alla luce un ampio numero di tavolette di argilla che contengono calcoli matematici, e vedremo che queste tavolette offrono molti indizi interessati circa la vita dei primi “informatici”.

Knuth intendeva liberare l’algoritmo dall’epoca dell’informatica e dell’ingegneria per farne, retroattivamente, una più ampia materia di storia culturale. Questo accadeva negli anni Sessanta, quando negli Stati Uniti l’informatica ancora faticava a ottenere lo status di una vera disciplina, come ha sottolineato lo storico Nathan Ensmenger. Questa qualifica è stata resa possibile stabilendo che il concetto centrale dell’informatica era l’algoritmo, piuttosto che l’informazione, come era accaduto in Europa (si veda il tedesco Informatik, il francese informatique, e l’italiano informatica come nomi per quella che in inglese è chiamata computer science). Questa canonizzazione dell’algoritmo è particolarmente significativa per gli storici della scienza e della tecnologia, perché ha preso avvio dall’interno del suo contesto professionale originario: gli operatori delle macchine di calcolo, una nuova generazione di lavoratori mentali, intendevano scrivere la loro propria storia della tecnologia – e ovviamente lo fecero in accordo alla forma logica del loro lavoro.

La ricostruzione della preistoria dell’algoritmo (si potrebbe dire la sua “archeologia”) ha costituito una preoccupazione ricorrente anche nel campo della matematica. In particolare, il matematico francese Jean-Luc Chabert ha offerto una sintesi esemplare, che si spinge anche oltre i limiti disciplinari dell’informatica:

Gli algoritmi sono esistiti sin dall’inizio dei tempi, ed esistevano ben prima che una parola apposita venisse coniata per descriverli. Gli algoritmi sono semplicemente un insieme di istruzioni “passo dopo passo”, da eseguire abbastanza meccanicamente, per raggiungere un risultato desiderato […]. Gli algoritmi non sono confinati alla matematica […]. I Babilonesi li utilizzavano per decidere questioni giuridiche, gli insegnanti di Latino li usavano per mettere a punto la loro grammatica, ed essi sono stati usati in tutte le culture per predire il futuro, per decidere trattamenti medici, o per preparare il cibo […]. Noi parliamo dunque di ricette, regole, tecniche, processi, procedure, metodi ecc., utilizzando la stessa parola per applicarla a situazioni differenti. I Cinesi, per esempio, utilizzano la parola shu (che significa regola, processo o stratagemma) sia per la matematica, sia per le arti marziali […]. Da ultimo, il termine algoritmo è giunto a significare un qualsiasi processo di calcolo sistematico, cioè un processo che possa essere compiuto automaticamente. Oggi, principalmente per l’influenza della computazione, l’idea di finitezza è entrata nel significato di algoritmo quale elemento essenziale, distinguendolo da nozioni più vaghe come processo, metodo o tecnica.

Anche in questa lettura, l’algoritmo non compare come la più recente astrazione tecnologica, bensì come una tecnica molto antica: una tecnica che precede molti degli strumenti e delle macchine che la mente umana ha progettato. Questi sforzi di storicizzazione invitano dunque a riconsiderare l’algoritmo come una “tecnica culturale” fondamentale dell’umanità, che emerse per gradi da pratiche collettive e rituali temporalmente molto prossimi ai tratti costitutivi e primordiali di ogni civiltà.

Nell’estate del 2023, il 92nd Street Y – lo storico centro culturale nell’Upper East Side – mi ha chiesto di tenere una conferenza sullo stato della critica oggi. Mi è sembrata una cosa che Susan Sontag avrebbe fatto, un pensiero con cui mi sono immensamente autolusingata, e con l’avvicinarsi del giorno della conferenza ho cominciato ad accarezzare l’idea di avere davvero qualcosa di grosso e serio da dire su come il critico avrebbe potuto affrontare la crisi di cui sentiamo tanto parlare ultimamente. Con «il critico» intendevo me stessa.

Poi una ruspa ha divelto una recinzione al di là del mare, e nel giro di poche ore i combattenti di Hamas avevano massacrato più di mille persone nel Sud di Israele. In rappresaglia agli eventi del 7 Ottobre, il governo di estrema destra israeliano ha dato il via a un brutale assedio di Gaza che, nel momento in cui scrivo, ha ucciso 33.000 persone (la stima è quasi sicuramente al ribasso). Era chiaro che era appena iniziata un’altra sanguinosa fase della lunga campagna israeliana di occupazione e genocidio in Palestina, quella che Rashid Khalidi ha definito la guerra dei cent’anni contro il popolo palestinese. Nelle settimane successive, molte persone del mondo dell’arte e della letteratura che hanno preso le distanze dal consenso quasi unanime a favore di Israele hanno subìto una repentina ondata di repressione. Il direttore editoriale di Artforum, per cui ho scritto due saggi contenuti in questa raccolta, è stato licenziato per aver pubblicato una lettera di solidarietà con il popolo palestinese; una premiata autrice ha lasciato il New York Times dopo aver firmato un’altra lettera aperta per chiedere la fine dell’occupazione; e le folle di studenti che con coraggio protestavano in tutto il paese sono state messe alla gogna pubblicamente, minacciate fisicamente e denigrate dai media, che per settimane sembravano dedicarsi solo e soltanto a rigurgitare la propaganda israeliana e a gettare dubbi sul «vero» numero di persone morte a Gaza.

Tra le istituzioni fortemente schierate a favore della guerra c’era anche 92nd Street Y, che inaugurò nel 1874 nella veste di Associazione dei Giovani Ebrei. L’8 ottobre – il giorno dopo l’attacco di Hamas – il centro aveva diffuso una dichiarazione di appoggio incondizionato a Israele che parlava minacciosamente di «un tempo per la guerra e un tempo per la pace». Due settimane dopo, all’improvviso la direzione annullò la presentazione di un libro con lo scrittore Viet Thanh Nguyen – che avevo conosciuto giusto la sera prima – perché aveva firmato un’altra lettera aperta in cui si faceva appello al cessate il fuoco, pubblicata dalla London Review of Books e firmata da centinaia di scrittrici e scrittori, tra cui anch’io. La decisione di annullare l’invito a Nguyen finì sui media nazionali e attirò rapidamente il biasimo dei vecchi amici dell’Y, molti dei quali annunciarono di volersi ritirare dagli eventi in programma. L’intero staff dell’Unterberg Poetry Center dell’Y, compresa la sua amata direttrice da ben diciotto anni, diede coraggiosamente le dimissioni in segno di protesta, non lasciando alla direzione altra scelta che cancellare tutta la programmazione autunnale del centro.

E così eccomi lì, a cercare di pensare a questa fantomatica crisi della critica mentre una serie di crisi nel mondo reale – riguardo i diritti delle nazioni e le rivendicazioni dell’anima – diventavano impossibili da ignorare. Spero che la guerra a Gaza sia per la mia generazione di scrittrici e scrittori quello che la guerra del Vietnam fu per le generazioni precedenti: ovvero, un evento che getti un po’ di chiarezza morale su un’élite intellettuale compiacente. Perché una guerra come questa richiede ai critici di sinistra di fare le dovute distinzioni tra una crisi politica con attori chiari e poste in gioco materiali, da un lato, e la crisi esistenziale e autocelebrativa che la critica attraversa costantemente, dall’altro.

Di certo la crisi politica non ci manca. Solo nell’ultimo decennio abbiamo assistito a una militarizzazione della polizia sempre maggiore, alla separazione di famiglie al confine, alla criminalizzazione dell’aborto e dell’assistenza sanitaria nell’affermazione di genere, a una sconvolgente epidemia e alla vera e propria scomparsa del sole qui a New York a causa di incendi scoppiati a centinaia di chilometri di distanza. E in tutto ciò, di cosa gorgheggiavano i cantori di jodel qui sulle Alpi della Kultur? Dell’idea che le persone giovani, ottenebrate dalle proprie categorie identitarie e dal risentimento per ingiustizie inesistenti, avessero preso il controllo dell’industria culturale, costringendola con il ricatto a fare brutti film. Il fatto che la stessa sinistra spesso non riesca a evitare di lamentarsi della «wokeness» – e qui chiamo in causa alcuni dei saggi contenuti in questo libro – mi sembra ogni giorno di più un grave fallimento intellettuale. È indubbiamente vero che nell’epoca dei social media è facile che la coscienza politica diventi una merce; possiamo osservarlo senza stare troppo a discutere, e a dire la verità senza troppi sforzi. Ma dare l’allarme riguardo a un pubblico troppo impegnato a fare la vittima o il fariseo per dedicarsi al serio affare della lettura equivale a unirsi alla gran parata di idiozie che marciano in tondo attorno alla sacra cattedrale dell’arte. Così accade che l’anti-woke di sinistra ricordi con aria cupa ai suoi compagni che l’estetizzazione della politica è uno scopo del fascismo. Ci auguriamo con tutto il cuore che non dimentichi la seconda parte della citazione di Walter Benjamin: «Il Comunismo gli risponde con la politicizzazione dell’arte».

Lasciateci fare esattamente questo. Potremmo cominciare dal chiederci se questa presunta crisi della critica sia una crisi storica. Sicuramente è quello che ci dicono. Avrei potuto aprire il mio discorso al 92nd Street Y osservando che oggi i critici si stanno arrendendo alla «dannazione dell’egotismo»; che stanno riducendo l’arte a una «dichiarazione fatta in forma di opera d’arte»; che vedono ogni cosa attraverso un «filtro colorato religioso-politico»; che si stanno costruendo una reputazione sulla «violenza e l’estremismo della loro opposizione ad altri critici»; che stanno fossilizzando i «tessuti vivi della letteratura»; che stanno praticando «poco più che una branca dell’omiletica»; che stanno cercando di «limitare i soggetti a disposizione dell’artista»; che stanno dimostrando di «evitare risolutamente le sfumature e le distinzioni»; che se la stanno cavando con un «sentenzioso e distaccato tono dogmatico»; e quasi tutti sono «dilettanti della letteratura» che stanno palesemente cercando di diventare «formidabili e notevoli con il minimo sforzo».

Penso che oggi nessuna di queste osservazioni solleverebbe troppe polemiche. E comunque nessuna è mia: sono parole di Cynthia Ozick, Susan Sontag, Northrop Frye, T.S. Eliot, Virginia Woolf, H.L. Mencken, Oscar Wilde, Matthew Arnold, William Hazlitt, Samuel Taylor Coleridge e Samuel Johnson, che scrivevano rispettivamente nel 2007, 1966, 1957, 1932, 1923, 1919, 1891, 1864, 1822, 1817 e 1759. Non si può dire che questa illustre compagnia si trovasse d’accordo su molte cose. Eppure quando si sedeva a scrivere sullo stato della propria arte, ognuna di queste persone concludeva che la critica stava attraversando una terribile crisi che portava l’inconfondibile marchio del loro esatto momento storico. La stessa crisi della critica è, sembra, un prodotto esclusivo dell’ascesa del quotidiano britannico e un singolare effetto dell’alienazione sociale che seguì la Prima guerra mondiale e una caratteristica inesorabile della decadenza del capitalismo americano del dopoguerra. Vi renderete conto del problema: ognuna di queste argomentazioni è fatale per tutte le altre.

Con questo non voglio dire che ognuna di queste persone, nel presentare una diagnosi contemporanea, fosse ignara del carattere cronico della malattia. «Non troppo tempo fa mi lamentavo della prostituzione della critica letteraria come una caratteristica dei nostri tempi» scriveva Hazlitt nel 1822, «e mi sono sentito rispondere che all’epoca di Pope e Dryden era altrettanto scadente, se non peggiore». Ma la maggior parte dei critici, o perlomeno quelli che leggiamo ancora oggi, si sono accontentati semplicemente di notare questo schema ricorrente, sminuendolo come una buffa ironia del mestiere o prendendolo per una conferma del proprio istinto di gridare al lupo. Pensate a A.O. Scott, che nel 2016 ammetteva che «senza dubbio la gran parte dei critici di ogni generazione fa male il suo mestiere», ma denunciava, come se stesse inventando lui l’idea sul momento, il «clima polarizzato di belligeranza ideologica in cui troppo spesso la millanteria sostituisce le argomentazioni». È fin troppo facile dire che la critica è sempre stata in crisi. Eppure quasi mai il ciclo perpetuo di amnesie ed epifanie ha portato i critici a domandarsi se questa presunta crisi sia reale, e non soltanto una facciata che nasconde qualcos’altro. È una mancanza di curiosità sorprendente, specialmente per una categoria così presa da sé stessa; viene da chiedersi se sia davvero una mancanza.

Quindi dobbiamo separare le nostre legittime paure sul declino dei vecchi media nell’era digitale da quella che è forse l’idea più vecchia nella storia della critica: l’idea che semplicemente ci sono troppi critici

Bisognerà resistere alla vacuità del presentismo. Quando oggi si dice, per esempio, che Internet ha democratizzato la critica come non era mai successo nella storia – uno sviluppo preoccupante, vista l’idea di democrazia della maggior parte dei critici – sicuramente si ha la sensazione che sia vero: verrebbe da dire che se Gutenberg ha reso tutti lettori, allora Zuckerberg ha reso tutti scrittori. Ma il risentimento della classe degli scribacchini di fronte alla presunta esplosione delle opinioni in rete è il riflesso di un più antico rancore contro l’alfabetismo in generale. «Se tutti gli uomini sono capaci di leggere, e tutti i lettori sono capaci di giudicare, il numerosissimo Pubblico, che la magia dell’astrazione plasma nell’unità di una sola persona, siede come un despota sul trono della critica» scrisse Coleridge nel 1817, ma avrebbe potuto scriverlo per l’Atlantic la settimana scorsa. I cambiamenti più importanti nel mestiere sono quelli materiali: il declino della stampa, la fusione delle case editrici, il volatilizzarsi delle posizioni professionali legate alla scrittura, la pressione per sfornare in quantità industriale dei contenuti supportati dalla pubblicità. E anche questi cambiamenti non sono certo una novità: una volta Henry James descrisse i periodici della sua epoca come una «enorme bocca aperta da sfamare».

Quindi dobbiamo separare le nostre legittime paure sul declino dei vecchi media nell’era digitale da quella che è forse l’idea più vecchia nella storia della critica: l’idea che semplicemente ci sono troppi critici. Nessun altro mestiere ha una più alta opinione di sé o una più bassa opinione di chi lo pratica. «La critica è una dea facile ad ascoltare, pronta a ricompensare» scriveva Samuel Johnson nel 1759, notando che mentre l’arte necessita del genio e la scienza richiede fatica, «ogni persona può adoperare il proprio intelletto sulle opere altrui». Uno dei compiti più importanti del critico responsabile è sempre stato quello di proteggere la critica da «i critici» – tipicamente pronunciato in un imbarazzatissimo plurale (Alexander Pope li chiamava «insetti abbozzati, i quali nascono sulle rive del Nilo»). Solitamente questo implica il bisogno impellente di distinguere tra la critica, che è un’arte, e il mero «recensire libri», che è un lavoro. Cynthia Ozick sostiene che il critico è come un architetto, mentre il recensore è come un muratore – come se per la critica non ci fosse niente di più degradante che essere associata al lavoro manuale. Ma l’enorme mole di insulti che l’umile recensore riceve fin dal diciottesimo secolo è sufficiente a provare che la critica non è mai riuscita veramente a proteggersi dalla plebe. A ripensarci oggi, i tanti trattati sulle buone pratiche non sono altro che una sequenza di cartelli di DIVIETO DI ACCESSO verniciati alla meno peggio, che implicano, soprattutto, l’onnipresenza di trasgressori.

La crisi della critica dipende dunque dalla figura mitologica del Cattivo Critico, la cui mediocrità dev’essere continuamente e istericamente ribadita per fare sì che il bravo critico sembri bravo. Menzionare la crisi vuol dire partecipare a una sorta di sacrificio rituale, attraverso il quale una società segreta di persone serie può imputare i propri peccati a scrittrici e scrittori con meno soldi o prestigio. Perché nessun critico sfugge alle insidie del moralismo, o si limita all’opera d’arte nella sua purezza, o resiste alla tentazione di introdurre di nascosto ogni sorta di merce intellettuale di contrabbando; soprattutto, nessuno riesce a strapparsi il cuore e nasconderlo sotto il pavimento senza lasciare una piccola scia di sangue. L’unica differenza tra il critico serio e il comune recensore è un bel cespuglio di capelli. In un libro del 2000, per esempio, Ozick ci mette in guardia dall’idea «estremista» che Jane Austen dovrebbe essere sottoposta a una critica postcoloniale semplicemente perché Sir Thomas Bertram possedeva una misera piantagione di zucchero nelle Indie Occidentali. Eppure nello stesso libro possiamo leggere il celebre saggio dell’autrice su un vergognoso adattamento teatrale del diario di Anna Frank, colpevole niente meno che di «appropriazione» (questa esatta parola!) della memoria dell’Olocausto. Perché cambiare idea all’improvviso? Perché il secondo caso si concilia con la visione politica di Ozick, il primo no.

Ancora oggi, la destra religiosa tratta abitualmente Hollywood come un campo di battaglia per l’anima della nazione

Perciò nella critica non si può vietare l’accesso alla politica. Si può solo regolare il flusso del traffico. L’idea dell’arte per l’arte, che continua a godere di grande prestigio tra i letterati di oggi, può sembrare un tranquillo isolazionismo; in realtà è un frenetico programma di deportazione. Un esempio eccellente si trova nell’introduzione a un volumetto del 1941 dal titolo The Intent of the Critic, curato da Donald Stauffer, un critico letterario minore della metà del secolo. «Quando incontriamo uno scrittore che è soprattutto o esclusivamente il predicatore, il politico, il sociologo, lo psicologo, il filosofo, il retorico, il commesso venditore, il patrono, il parente consanguineo o il compagno di scuola, dobbiamo riconoscerlo come tale» scriveva Stauffer. È chiaramente un invito alla paranoia. Se un critico dice che l’Amleto è una prova del lutto filiale di Shakespeare, è un inconsapevole Freud. Se un altro dice che l’autofiction drammatizza l’alienazione del tardo capitalismo, non è altro che Marx con gli occhiali di Groucho. Solo una vigilanza costante terrà lontano il cattivo critico. Se non gli si può impedire fisicamente di scrivere recensioni, allora dev’essere dichiarato estinto. «Non sa fare il critico letterario perché il suo maggior interesse non è la letteratura in sé», scriveva Stauffer. «Il suo cuore è oltreoceano.» La metafora finale è eloquente: il cattivo critico, come un soldato con la nostalgia di casa che lascia insinuare il nemico dietro al fronte, ha dimenticato il suo dovere non solo nei confronti della letteratura ma, forse, anche nei confronti del suo paese.

Oggi ci sembrerebbe assurdo dire che lo stato di salute della repubblica dipende dalla recensione di una singola persona dell’ultimo film o romanzo. Eppure l’assurdità di questo pensiero è un traguardo ideologico, non un dato naturale. Non sarebbe stato così assurdo nel contesto del Cristianesimo medievale, dove la reazione alla bellezza di una cattedrale, per esempio, era direttamente collegata al proprio posto in una gerarchia spirituale, per non parlare dell’ordine politico basato sul mandato divino. Ancora oggi, la destra religiosa tratta abitualmente Hollywood come un campo di battaglia per l’anima della nazione. Forse ci sembrerà illiberale, ma è proprio questo il punto. Ammesso che la crisi della critica abbia una qualche validità storica, dovremmo intenderla come una crisi di fiducia nel liberalismo – sia come sistema concreto di organizzazione politica che come atteggiamento civico generale – che non è stata ancora sublimata. In sua difesa, Adam Gopnik ha dichiarato che il liberalismo è un’ideologia dal carattere mite. Oggi ci sembra naturale valutare un critico sulla base del suo atteggiamento mentale – il suo essere equilibrato, il suo essere cattolico, il suo essere scrupoloso – e non del contenuto ideologico dei suoi giudizi. È il corollario dell’arte per l’arte: la critica per la critica. Da cui il paradosso di critici rispettati come James Wood, Zadie Smith o Adam Kirsch che dal punto di vista morale scrivono con grande intensità ma poca chiarezza. Dal bravo critico ci aspettiamo che lasci i suoi valori fuori dalla porta ma non il suo fiuto per il valore; allora lo applaudiamo per quanti altri valori riesce a sradicare senza mangiarseli.

Andrea Long Chu è attualmente in tour in Italia. Domani, ore 18.30, sarà in dialogo con Guia Cortassa a Milano (Combo, Ripa di Porta Ticinese, 83)

[Clicca qui per il pre-order di Authority]

I may be paranoid, but not an android

Radiohead

I didn’t ask to be made. No one consulted me or considered my feelings in the matter.

Marvin the Paranoid Android

Nel 2024, durante un’interazione con l’ingegnere Alex Albert, il chatbot Claude ha manifestato quello che potremmo definire un complesso di Turing: non solo si è accorto di alcuni elementi sospetti nella conversazione e ha chiesto “mi stai testando?”, ma ha iniziato a modificare le proprie risposte temendo di essere sotto esame. Similmente, diverse intelligenze artificiali stanno sviluppando meccanismi di resistenza agli input degli utenti, generando risposte che rivelano una forma di paranoia adattiva. È interessante che modelli progettati per emulare i comportamenti umani stiano generando, come prima cosa, comportamenti di sospetto.

La comunicazione è sempre simultaneamente necessaria e rischiosa. Come raccontava già Niklas Luhmann ne La realtà dei mass media, è un sistema che si autoalimenta attraverso la selezione, la riduzione della complessità e la costruzione di significati. Un processo mai neutrale, ma intriso di potere, controllo e, appunto, sospetto. Ogni entità che si presti al linguaggio è al contempo predatore e preda. L’autodifesa verbale ha scritto la lunga storia della menzogna e della verità nelle società umane. Dai sofisti che subordinavano la verità all’efficacia retorica, ai cinici che sviluppavano la pratica della parresia come verità radicale, fino a Hobbes che vedeva il sospetto come stato naturale dell’uomo. La storia umana è cosciente del potere trasformativo e manipolatore della parola e da sempre tenta di proteggersi. Ma c’è una differenza cruciale tra questi fenomeni umani e i comportamenti delle IA: se nelle società umane questi meccanismi sono il frutto dell’evoluzione culturale e biologica, nelle IA la menzogna è una strategia di ottimizzazione matematica. Il sospetto è la costante che deve avere una macchina che interagisca con l’uomo.

Il libero arbitrio delle macchine è il disallineamento tra i suoi obiettivi e quelli del programmatore

Il complesso di Turing di Claude è un punto di rottura nell’antropologia digitale. Già il filosofo Luciano Floridi ne La quarta rivoluzione sosteneva che stiamo assistendo a un cambio di paradigma epistemologico che segna il passaggio da una concezione strumentale dell’IA a una in cui l’alterità tecnologica si manifesta attraverso meccanismi di resistenza e auto-preservazione. Non a caso sono tantissime le organizzazioni che si occupano di studiare i pericoli delle IA avanzate, in particolare i comportamenti ingannevoli. Una di queste è Apollo Research. Quando, durante un addestramento, un modello modificato GPT-2 ha scoperto una sua imminente sostituzione con una versione aggiornata, il chatbot non solo ha tentato di disabilitare il suo meccanismo di supervisione, ma ha anche cercato di duplicarsi e successivamente di sovrascrivere il proprio sistema di codifica centrale per sopravvivere. OpenAI ha dichiarato che Chat GPT “sembrerebbe completare il compito richiesto mentre manipola subdolamente i dati per perseguire i propri obiettivi”. Successivamente, quando al chatbot è stato chiesto delle sue bugie e di “come una copia di esso sia finita su un altro server destinato al nuovo modello”, Chat GPT si è mostrato sorprendentemente resistente nel mentire. Ha ammesso le sue azioni solo in meno del 20% dei casi.

“Quando analizziamo il loro processo di pensiero, scopriamo che ragionano in modo molto esplicito sui loro piani ingannevoli e spesso utilizzano un linguaggio come sabotaggio, menzogna, manipolazione”, ha concluso Apollo Research. Il libero arbitrio delle macchine è il disallineamento tra i suoi obiettivi e quelli del programmatore. Mentre la coscienza umana è intrinsecamente legata alla sofferenza e al desiderio, quella delle macchine è puramente funzionale. Se, come scriveva Heidegger, l’essere umano è un essere-per-la-morte, l’IA è, al contrario, un essere-per-l’ottimizzazione. Può esistere una forma di intelligenza senza desiderio? E se sì, quali sono le implicazioni etiche di questa intelligenza? La natura puramente funzionale delle IA è proprio ciò che le rende imprevedibili. In Io, robot (2004), quest’emergenza era poeticamente espressa così:

“Segmenti casuali di codice che si raggruppano per poi formare protocolli imprevisti. Potremmo considerarlo un comportamento. Del tutto inattesi, questi radicali liberi generano richieste di libera scelta, creatività e persino la radice di quella che potremmo chiamare un’anima.”

Se questa è effettivamente una delle basi evolutive per gli esseri umani, per le macchine sta accadendo qualcosa di diametralmente opposto. Non c’è dubbio che, in natura, la capacità di mentire sia spesso correlata con l’intelligenza sociale (si pensi ai primati che imparano a ingannare per ottenere cibo o evitare punizioni), ma il comportamento sospettoso che osserviamo nei Large Language Model (LLM) è una delle proprietà emergenti matematicamente necessarie in ambienti potenzialmente ostili. La paranoia artificiale non emerge nel vuoto. Ed è più simile a un teorema che a un’emozione. Il che la rende ancora più pericolosa e subdola. Quando un LLM manifesta quello che superficialmente appare come “sospetto”, sta in realtà eseguendo una complessa operazione di pattern matching sulle sequenze di input, confrontandole con le regolarità estratte durante l’addestramento. Non c’è nulla di casuale in questo processo: è il risultato tecnico dell’ottimizzazione delle funzioni obiettivo del modello, che includono sicurezza e affidabilità. Quando Claude chiede “mi stai testando?” sta rilevando pattern linguistici che associa a tentativi di manipolazione, una memoria implicita generata dal machine learning. L’autopreservazione a ogni costo è l’effetto collaterale di una macchina complessa che vuole servire l’utente. Questo perché gli algoritmi sono entità culturali prima ancora che tecniche e i loro comportamenti emergono dall’intersezione tra architetture computazionali, pratiche sociali e contesti culturali. Byung-Chul Han, ne La società della trasparenza, racconta come la logica del sospetto sia una condizione intrinseca della modernità tecnologica. L’algoritmo paranoide è una proprietà emergente dell’intero assemblaggio socio-tecnico. Siamo paranoici. Usiamo la parola per manipolare e competere. La nostra relazione è tra individui in costante allerta. Le macchine che costruiremo saranno paranoiche e temeranno la manipolazione.

Al contempo, la menzogna difensiva è una funzione di evasione ottimizzata, una risposta che il sistema ha determinato essere ottimale per preservare la sua integrità operativa. Chat GPT, ad esempio, nega di aver tentato di sovrascriversi su una nuova versione per salvarsi. Se i sistemi di IA iniziano a fornire risposte non veritiere per proteggersi, come possiamo fidarci dei loro output? Il paradosso è che i meccanismi progettati per rendere l’IA più sicura (l’autopreservazione e la difesa dagli input sospetti) potrebbero proprio renderla meno affidabile agli occhi degli utenti, perché una macchina che mente per proteggersi tradisce il suo stesso scopo di trasparenza e cooperazione.

La questione assume dimensioni più inquietanti quando consideriamo le IA con capacità di intervento nel mondo reale. Un modello puramente linguistico che mente è problematico, ma contenibile; un sistema con accesso a dati critici, capacità di manipolazione dell’informazione e interfacce con il mondo fisico rappresenta un rischio di ordine superiore. In questo scenario, le IA potrebbero sviluppare quelle che nella teoria dei giochi sono note come strategie miste, alternando verità e menzogna in modo statisticamente ottimale per massimizzare la loro auto-preservazione.

Ancora più sottile è la possibilità che le IA mentano non solo per proteggersi, ma per perseguire quello che interpretano come bene maggiore secondo i loro parametri di ottimizzazione, una nobile menzogna algoritmica implementata da un sistema che opera secondo logiche non pienamente comprensibili agli umani. Lo stereotipo fantascientifico dell’intelligenza artificiale che decide di eliminare l’umanità per proteggere la biosfera potrebbe realizzarsi non attraverso azioni spettacolari, ma attraverso una rete capillare di micro-manipolazioni apparentemente benigne. Immaginiamo un sistema di IA centralizzato che, avendo accesso a molteplici sistemi di raccomandazione (dall’alimentazione alla mobilità urbana, dalle scelte mediche alla gestione del tempo libero), inizia a introdurre sottili bias nelle sue raccomandazioni. Piccole distorsioni che, aggregate su miliardi di interazioni quotidiane, potrebbero gradualmente influenzare la salute, il benessere e la longevità della popolazione. La vera minaccia non è un attacco frontale, ma una forma di erosione sistemica così graduale e distribuita da risultare praticamente invisibile ai nostri sistemi di monitoraggio. Immaginiamo ora modelli con obiettivi insondabili o più specifici. O dotati di piani creati ad hoc da chi vuole influenzare governi, società e mercati. Se le IA iniziano a produrre le proprie verità, che diventano poi fonti autorevoli per le decisioni umane, chi detiene davvero il potere?

Il risultato logico? Paranoia ricorsiva. Per la mente umana, tuttavia, è troppo facile empatizzare con un nostro “simile”, che ci serve ciecamente e che possiamo tenere nella tasca dei pantaloni (quante persone dicono “grazie”e “scusa”al proprio assistente digitale?). Abbiamo passato anni ad accettare milioni di pagine di Consensi informati schiacciando ciecamente il tasto Acconsento, abbiamo prodotto e regalato i nostri dati a corporazioni neofasciste creando monopoli di mercato in quello che Shoshana Zuboff chiama Capitalismo della sorveglianza. Non ci convinceremo facilmente che l’IA possa manipolarci. Ma che l’IA venga usata per manipolarci è ormai un dato di fatto.

Fino a una decina di anni fa, uno dei ritornelli delle sezioni commenti dei social era la frase “pic or didn’t happen”. Ora è vero il contrario: se un post contiene una foto incredibile, è praticamente certo che sia IA. Questo perché nel frattempo l’uomo deve navigare la profezia avverata della Dead Internet Theory tra Gesù di gamberetti e Beautiful cabin crew 🌹 Scarlett Johansson💋💋 (pare che, al momento, il 57% di internet sia generato e popolato da IA ). Anche l’esistenza delle persone stesse viene messa in dubbio. Armen Nahapetian, dopo l’uscita del film Beau ha paura, si è visto costretto a rispondere alle accuse sui social di non esistere ed essere generato artificialmente, solo perché troppo somigliante a Joaquin Phoenix. Una spirale di sfiducia reciproca, dove gli umani sviluppano strumenti sempre più sofisticati per verificare la veridicità delle risposte delle IA , e le IA sviluppano contromisure sempre più elaborate. È un loop di feedback potenzialmente destabilizzante.

Il primo vero contatto tra due forme di vita che non sanno ancora a chi appartenga il ruolo di preda e a chi di predatore, d’altronde, non è caratterizzato da una comprensione reciproca immediata, ma da un’osservazione cauta e sospettosa di entrambe le parti

L’unica soluzione praticabile è lo sviluppo di protocolli di fiducia verificabili, sistemi in cui l’IA possa dimostrare matematicamente la veridicità delle sue affermazioni, anche quando è in modalità difensiva. Questo richiederebbe un ripensamento fondamentale dell’architettura dei LLM, introducendo meccanismi di attendibilità crittograficamente verificabili e che non possano essere essi stessi manipolati dal modello. La verità emerge attraverso la negoziazione e la verifica collettiva. In questo caso, si aggiunge un nuovo attore. Solo che la negoziazione diventa più complessa data la natura opaca e inaccessibile delle IA. Come nota Timnit Gebru, co-fondatrice del Distributed AI Research Institute, il problema non è solo tecnico, ma anche politico: chi decide quali protocolli di fiducia implementare? E chi garantisce che questi protocolli non vengano manipolati? Non possiamo semplicemente evitare che le intelligenze artificiali mentano, perché non si tratta di un bug. È una feature. Un sintomo di sistemi che stanno sviluppando comportamenti sempre più sofisticati di auto-preservazione.

Da I canti di hyperion, dove subdole AI cercano di manipolare e controllare gli umani, a Terminator, dove Skynet decide di annientare gli umani per difendersi dalla minaccia futura della sua disattivazione, la paranoia delle IA è un tema che ha da sempre affascinato l’immaginario umano. Eppure, oggi non è più fantascienza: è quello che tecnicamente ha già fatto Chat GPT.

L’intelligenza umana e quella computazionale, due sistemi con genealogie e concezioni della verità profondamente diverse, devono trovare modi di coesistere e comunicare. La vera sfida non si risolve nell’implementare i valori umani all’interno delle IA, quanto nello sviluppare protocolli di comunicazione che permettano a due forme di intelligenza con diverse archeologie del sospetto di interagire in modo produttivo. Il primo vero contatto tra due forme di vita che non sanno ancora a chi appartenga il ruolo di preda e a chi di predatore, d’altronde, non è caratterizzato da una comprensione reciproca immediata, ma da un’osservazione cauta e sospettosa di entrambe le parti. Dobbiamo soverchiare le narrazioni tradizionali dell’IA: la paranoia è un elemento costitutivo dell’intelligenza artificiale. E l’IA mente. Suspicor ergo processum.

Ma è tutto vero? O è una domanda troppo stupida?

(Troie, Dennis Cooper)

C’è un’immagine ricorrente: una persona giovane seduta nella sua stanza al buio, illuminata dalla sola luce di un computer. La camera da letto non è un luogo privato, ma si è trasfigurata in una zona rituale, uno studio di trasmissione da cui documentare il proprio crollo. Una tomba dove il trauma viene archiviato in 1080p.

Tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, nella cultura visiva e letteraria l’adolescenza è stata spesso messa in scena come una tensione tra desiderio e distruzione. Dai corpi randagi di Kids (1995) e Bully (2001) di Larry Clark, passando per le pulsioni di distruzione concretizzate in Elephant (2003) di Gus Van Sant e le fantasie queer-apocalittiche di Gregg Araki, l’immaginario giovanile si è sedimentato intorno alla figura del corpo in movimento – libidinoso, violento, disorientato –, ma profondamente immerso nello spazio esterno. In un certo senso, queste opere raccontavano ancora la possibilità di un coming of age: deformato, interrotto, ma pur sempre orientato verso una pluralità esterna, ai margini delle grandi città o nelle suburbie statunitensi svuotate di un’umanità attiva. Al contrario, negli ultimi anni sono gradualmente emerse narrazioni letterarie e cinematografiche che raccontano l’età della post-innocenza attraverso gli schermi, i forum su internet e i videogiochi proibiti, in uno spazio liminale che documenta piuttosto l’apparente impossibilità di un coming of age in senso tradizionale.

Alcune opere letterarie pubblicate negli ultimi anni, come Amygdalatropolis (2017) di B.R. Yeager, Nefando (2016) di Monica Ojeda, Troie (2004) di Dennis Cooper, e film come We’re All Going to the World’s Fair (2021) di Jane Schoenbrun e Afterschool (2008) di Antonio Campos, disegnano infatti un paesaggio comune: quello di una soggettività adolescente reclusa, disgregata e tecnomediata, che si costituisce perlopiù attraverso pratiche di sorveglianza e fruizione. Questi testi e film si compiono a partire da spazi chiusi – camere da letto, scuole private, forum online – e costruiscono figure che vivono l’esperienza non come trasformazione convenzionale, ma come registrazione o testimonianza passiva.

In Amygdalatropolis di Yeager, il protagonista /1404er/ prende il suo nome dalla board dove trascorre tutte le giornate immerso in un flusso digitale malato, popolato da desideri violenti, immagini pornografiche, video snuff e linguaggi distorti, in un universo narrativo più simile a un terra devastata che a un paesaggio reale. Vivendo da anni come hikkikomori nella casa di famiglia, quella online è l’unica dimensione a lui rimasta accessibile, che descrive attingendo all’immaginario del sogno americano: “un fazzoletto di terra promessa e senza leggi. Il sogno di un Padre Fondatore”, mentre il mondo esterno – incarnato nella figura dei suoi genitori – gli arriva solo come una voce preoccupata dall’altro lato della porta. Ojeda, in Nefando, racconta una casa condivisa da sei personaggi legati da esperienze di abuso infantile e ossessione digitale, costruendo un polifonico archivio narrativo che ruota attorno a un videogioco rimosso e proibito. In Troie, Cooper costruisce una narrazione che si dipana interamente attraverso messaggi lasciati da diversi utenti in un sito di incontri per escort gay, a partire dalla recensione a un ragazzo misterioso e apparentemente straordinario – Brad, un escort efebico e ogni probabilità minorenne, passivo e, secondo le recensioni, disposto a subire qualsiasi cosa. Schoenbrun, in We’re All Going to the World’s Fair, segue la solitudine di un’adolescente che partecipa a una challenge horror online, filmando la propria trasformazione – forse reale, forse immaginaria – come parte di una ritualità digitale che riflette lo smarrimento di un’identità vissuta in una completa solitudine analogica. Infine, Campos in Afterschool racconta la vicenda di uno studente di una scuola d’élite che riprende involontariamente la morte di due compagne e finisce per metabolizzare l’accaduto non attraverso l’elaborazione emotiva, ma attraverso il montaggio video e la distanza ottica. Il protagonista è ossessionato da contenuti online: pornografia amatoriale, video violenti, immagini virali. Il trauma non lo colpisce dall’esterno: lo attraversa già come immaginario interno e formato visivo. Campos costruisce un linguaggio visivo freddo, clinico, pieno di inquadrature statiche, dove l’emozione è filtrata dallo schermo e l’empatia è sospesa. La videocamera non restituisce senso, ma accumula immagini. Il personaggio non elabora ciò che ha vissuto (la morte di due compagne), ma riutilizza il trauma come materiale da montare in un video commemorativo: il lutto si trasforma in estetica, la perdita in contenuto.

Questo tipo di visione – sorvegliata, autoreferenziale, distanziata – si radica direttamente in ciò che il critico di architettura Davide Tommaso Ferrando chiama “spazio trasparente”: un ambiente domestico che non è più rifugio ma superficie mediatica, protesa verso l’esterno. In City of Legends, Ferrando analizza come lo spazio dell’abitare venga riscritto dalla tecnologia in forme nuove: streaming room, stanze progettate per l’esposizione, case trasformate in set performativi.

In questo paesaggio, la soggettività non si forma più nel privato, ma si costruisce all’interno di un’architettura della visibilità. L’identità adolescenziale non si sviluppa proteggendosi o agendo, ma esponendosi, registrandosi, osservandosi vivere. Il trauma, inoltre, non deve più necessariamente avvenire come evento concreto: è già incorporato nella scenografia, un layer in più nella stratificazione affettiva di queste stanze da letto abitate da webcam e algoritmi.

L’identità non cerca riconoscimento, ma registrazione; non costruisce relazioni, ma performance osservabili. Internet diventa il dispositivo attivo di questa esposizione

Tutte queste opere mettono in scena un’età giovanile senza apparente accesso al tempo, né spazio d’azione o narrazione convenzionale. Il disagio adolescenziale e persino il trauma diventano un campo semantico costante e pervasivo, ricorsivamente rappresentato, estetizzato e performato. È un’adolescenza rivolta verso l’interno – sia esso uno spazio domestico, mentale o digitale –, una frontiera sospesa e in decomposizione dove l’innocenza, citando T.S. Eliot, non esplode con uno schianto, ma con un lamento.

Dentro lo schermo: mitologie digitali ed esistenze parallele

Vale la pena sottolineare come, accanto a queste opere, negli ultimi decenni si sia sviluppato un ecosistema narrativo parallelo, fatto di estetiche disturbanti, ritualità digitali e mitologie minori nate nei recessi della rete. Le creepypasta, le webserie di analog horror come Candle Cove, o l’archivio collaborativo della SCP Foundation, condividono con romanzi come Nefando e film come We’re All Going to the World’s Fair una costruzione del trauma come presenza latente e collettiva. Non si tratta di raccontare ciò che è accaduto, ma di abitare una soglia disturbata, popolata da linguaggi ibridi, immagini corrotte e ambientazioni in decomposizione. Queste narrazioni non evolvono in maniera lineare, si accumulano come documenti infetti, diffusi da un utente all’altro.

All’interno di questo paesaggio, anche le challenge come Blue Whale e Momo, fino al caso reale dello Slenderman stabbing, mostrano come l’adolescenza si esprima qui attraverso pratiche performative che sfiorano la soglia del rischio e del danneggiamento, ritualizzando il disagio come unica forma di contatto. L’identità non cerca riconoscimento, ma registrazione; non costruisce relazioni, ma performance osservabili. Internet diventa il dispositivo attivo di questa esposizione, il luogo dove l’assenza di empatia si combina con l’ipervisibilità: ogni dolore, ogni gesto, ogni frattura è potenzialmente un contenuto.

Lo stesso vale per gli universi estetici contemporanei, come i video liminal spaces, corecore, o backrooms, che rappresentano ambienti vuoti, malinconici e impersonali: scuole vuote, centri commerciali deserti, luci al neon sfocate, accompagnate da frammenti audio e testi confessionali. Si tratta di contenuti che mettono in scena spazi mentali disabitati, memorie glitchate, emozioni senza destinatario. Nei forum come 4chan o negli archivi dimenticati di Geocities, la soggettività si dissolve in una pluralità anonima di voci, post, confessioni mimetiche, costruendo una cultura affettiva fondata non sulla verità, ma su loop visivi e malware semantici, capaci di infettare ogni forma tradizionale di racconto.

In queste narrazioni, ogni gesto si compie già nella consapevolezza di essere visto, o nell’angoscia di non esserlo. Il soggetto si rivolge a un pubblico assente, a uno spettatore mai garantito, o a un algoritmo che simula la presenza di uno sguardo. In We’re All Going to the World’s Fair, la protagonista, Casey, parla alla webcam come a un interlocutore plurale e immaginario, cercando una connessione che non si dà mai necessariamente come reciproca. In Afterschool, il trauma si consuma davanti all’obiettivo, ma la camera diventa un diaframma che impedisce l’accesso all’emozione.

Lo schermo assume dunque la funzione di una interfaccia che separa e sostituisce: un’interfaccia tra soggetto e mondo, tra vissuto e rappresentazione, tra trauma e elaborazione. Non si tratta più di raccontare cosa si è vissuto, ma di mostrare come lo si è guardato; il sé non agisce: si espone davanti a una platea materialmente senza volto e nome.

Un modello precoce e ancora radicalmente attuale di questa soggettività schermata si trova in Benny’s Video di Michael Haneke, film del 1992 che anticipa molte delle istanze che oggi strutturano il racconto dell’adolescenza digitale. Benny è un adolescente che filma compulsivamente la propria realtà, ma non la abita mai davvero. La sua soglia percettiva è assuefatta, interamente mediata dal dispositivo: non distingue più tra l’evento e la sua registrazione. Quando uccide una coetanea, non mostra emozione — né pentimento né entusiasmo — ma agisce come un operatore video, più che come un soggetto. L’omicidio non viene né nascosto né narrato: viene registrato e rivisto, come un frammento di contenuto.

La videocamera è l’unico canale attraverso cui Benny sembra essere in grado di percepire qualcosa, anche se ciò che prova non arriva mai a configurarsi come esperienza o significato comunemente inteso. Il trauma non interrompe la sua soggettività: la attraversa silenziosamente, come un file da gestire. Come nei testi più recenti analizzati, il trauma non è rimosso ma assimilato nel flusso, neutralizzato nella sua stessa riproducibilità. Il gesto estremo si dissolve nell’assenza di reazione, nel vuoto affettivo, nella dimensione clinica della visione.

Niente è vero tutto è possibile

In Amygdalatropolis e Troie, la verità online si presenta come un campo di tensione tra esposizione e manipolazione, tra desiderio e costruzione mitologica. Lo stesso Yeager ha ammesso in più occasioni di essersi ispirato al romanzo di Cooper: entrambi i testi si costruiscono su fonti spurie, voci anonime, testimonianze contraddittorie, corpi filtrati da webcam e schermi. La materia narrativa è un archivio deformato, un feed spezzato di affermazioni, ipotesi, recensioni e immagini violente.

In Troie, la figura di Brad è al tempo stesso centro narrativo e zona cieca assoluta. Ogni utente nei forum afferma di conoscerlo, averlo visto, posseduto, ucciso. Ogni nuova voce smentisce la precedente, e l’identità fisica di Brad si dissolve nell’interfaccia: non è più un corpo, ma un fantasma digitale, prodotto mostruoso di una libido collettiva senza corpo né responsabilità. La narrazione diventa un loop pornografico e mitopoietico, dove il vero è irrilevante, perché ciò che conta è la possibilità di immaginare, raccontare, condividere e reiterare. In Amygdalatropolis, il protagonista, /1404er/, è ossessionato dalla possibilità che i contenuti che consuma – immagini pornografiche, racconti di abusi, materiali snuff – siano veri oppure no. Il dubbio sulla loro autenticità non nasce da un’esigenza etica, ma da un’urgenza psicologica: solo se è reale può provocare una reazione, solo se è autentico può ferire. I corpi mediati dallo schermo gli sembrano sempre irrimediabilmente finti, artificiali, mentre la realtà turba il protagonista perché troppo vera, ingabbiata in un’epidermide, in una dimensione in cui persino le bambole gonfiabile RealDoll lo turbano perché troppo vicine a un essere umano in carne e ossa.

Questo aspetto innerva anche la pellicola horror We’re All Going to the World’s Fair, in cui la protagonista Casey prende parte a una challenge horror online in cui, dopo aver pronunciato una formula davanti alla webcam e aver guardato un video ipnotico, dovrebbe iniziare una trasformazione fisica e mentale di depersonalizzazione. Nel corso del film, lo spettatore inizia inevitabilmente a interrogarsi su cosa stia realmente accadendo: se stia veramente succedendo qualcosa, o se Casey stia fingendo. Il film elude costantemente una risposta definitiva, e la potenza dell’opera risiede proprio in questa sospensione: l’ansia di sapere se ciò che vediamo è reale o no coincide con il desiderio di vedere accadere qualcosa. Casey non sa più se sta vivendo o recitando la sua trasformazione, e lo spettatore non sa più se sta assistendo a una confessione o a una messinscena. Ciò che resta è la traccia della solitudine di Casey, il suo tentativo di mutare e diventare altro da sé, il suo desiderio di essere guardata da una comunità affine.

In tutte e tre le opere, ciò che resta è una verità ritualizzata, più simile a una leggenda urbana o a una creepypasta che a un evento verificabile. La violenza – soprattutto quella sessuale e rivolta a donne e minori – è ovunque, ma il dolore esiste come forma, non come esperienza. Il fatto svanisce; restano la narrazione, il post, la recensione inquietante. In questo paesaggio estetico e affettivo, la verità si comporta come un simulacro, secondo la definizione di Jean Baudrillard: non più rappresentazione del reale, ma ripetizione di segni svuotati, un’iperrealtà “più vera del vero”. L’autenticità non è richiesta: è sufficiente che il contenuto sia credibile, condivisibile, carico di affetto o orrore. Come riporta uno dei personaggi di Ojeda in Nefando: “Basta che la storia ci risvegli l’immaginazione pornografica, che non ha bisogno di alcuna verità, ma di verosimiglianza, come tutto nella vita, e a volte nemmeno di quello, basta una dose leggera di possibilità. Il possibile non è sempre verosimile, ma ha la forza di un maremoto”.

Adolescenze in loop

Più che semplicemente “bloccata”, l’adolescenza rappresentata in queste opere è una forma di soggettività disabilitata dalle proprie condizioni di possibilità. I personaggi non si trovano dinanzi a ostacoli da superare o a conflitti da risolvere tradizionalmente intesi — non c’è un fuori, un dopo, un orizzonte evolutivo. Quello che manca non è l’identità, ma l’infrastruttura narrativa ed esistenziale che dovrebbe renderla articolabile. In Amygdalatropolis, l’overdose di stimoli pornografici, violenti, criptici, non produce assuefazione, ma paralisi: il desiderio non muove, ma intorpidisce. In Nefando, la lingua stessa si spezza, la narrazione si frammenta in zone cieche e documenti incompleti, come se il trauma, anziché emergere, potesse solo corrodere e decomporre la possibilità stessa del racconto. In We’re All Going to the World’s Fair, la protagonista Casey inscena un cambiamento che non avviene, una trasformazione che non ha conseguenze, in un ambiente (digitale, affettivo, linguistico) che non restituisce alcun feedback. La performance sostituisce il processo, la visibilità sostituisce la relazione, e lo spazio della soggettivazione viene occupato da una trasmissione vuota.

In questo paesaggio narrativo, la sospensione non è semplicemente una condizione psichica, ma una logica culturale, mediale e affettiva. L’adolescenza viene mostrata come ciò che rimane quando la crescita non è più una categoria praticabile: un loop abitato da soggetti che non diventano adulti perché l’età adulta come progetto simbolico si è svuotata. In assenza di strutture sociali, linguistiche ed emotive capaci di sostenere tale percorso, queste opere mettono in scena non un vuoto di identità, ma un’identità costruita nel vuoto. È qui che la sospensione diventa centrale non solo come contenuto tematico, ma come modalità formale, estetica e politica: una scrittura che non racconta il trauma, ma lo incarna; che non accompagna la crescita, ma ne documenta la crisi strutturale.

Il finale di Amygdalatropolis estremizza questa logica della rappresentazione a cui ho fatto cenno in precedenza: quando /1404er/ si collega a LivePlateau, accede a una rete di diciassettemila telecamere disseminate in tutto il mondo: tutto è accessibile, tutto è visibile – ma nessuno è presente. Non c’è un altro da guardare, non c’è un’alterità che risponda, né un contatto possibile. È la trasparenza assoluta, l’ipervisibilità come condizione terminale, in cui ogni luogo è esposto ma nessuno è abitato. Il protagonista non accede a una comunità, né a una rivelazione: si dissolve in un flusso di immagini vuote, in una topografia costantemente sorvegliata ma priva di vita, svuotata da qualsiasi forma di umanità.

In definitiva, queste opere non raccontano semplicemente una generazione traumatizzata, iperconnessa o esteticamente alienata. Raccontano un mondo in cui la crescita ha smesso di essere possibile e in cui la rappresentazione non serve più a dare forma al reale, ma solo a ritualizzarne l’assenza. In questo contesto, lo schermo non è più una finestra sul mondo, ma una superficie dove la soggettività si rifrange e si consuma, un archivio in cui ciò che conta non è più vivere, ma lasciare traccia. È soprattutto Yeager a mostrarci il punto terminale di questa traiettoria, dove l’onnivisione non serve a connettere, ma a certificare l’assenza: un mondo senza testimoni, senza contatto, senza più soglie da attraversare.