L’occhio era, secondo Charles Darwin, il più grande mistero dell’evoluzione animale. “Supporre che l’occhio, con tutti i suoi inimitabili meccanismi”, si legge ne L’origine delle specie, “si possa essere formato per mezzo della selezione naturale, sembra, lo confesso liberamente, assurdo al massimo grado”. La sofisticazione anatomica di questo organo è tale da far apparire la sua evoluzione naturale un’eventualità inaudita. Per la gran parte della sua storia, in effetti, la vita è stata cieca. Per miliardi di anni negli oceani ancestrali dove i nostri antenati si sono evoluti nessuno ha avuto bisogno di vedere o di essere visto. I primi occhi moderni emergono durante la cosiddetta “esplosione del Cambriano”, tra 545 e 530 milioni di anni fa. Questo periodo della storia della vita è anche conosciuto tra i biologi come una “corsa alle armi” evolutiva. Gusci, mascelle, denti, corazze: è in questo momento che gli animali cominciano a sviluppare sistemi di predazione, attacco difesa sempre più complessi e sempre più spietati. È possibile che sia stata proprio l’evoluzione dell’occhio, la più sofisticata tra le armi da guerra, a innescare questo climax di violenza bio-tecnologica. La storia dello sguardo è la storia della paura. Forse non è un caso, dunque, che anche le guerre contemporanee siano il terreno per l’evoluzione di sempre nuovi sguardi, e che ognuno di questi nuovi sguardi produca nuove forme di paranoia e terrore. I nuovi occhi della guerra hanno lasciato le acque dell’oceano per librarsi nell’aria. I droni hanno cambiato le dinamiche dei conflitti nel ventunesimo secolo: il controllo del territorio da tellurico si è fatto stratosferico, inumano, un’arma senza corpo che ha reso la guerra una forma di telelavoro, uno sguardo che agisce da un luogo invisibile.

Sulla scia di quanto scriveva Paul Virilio, riteniamo che la nascita di ogni tecnologia produca al tempo stesso la possibilità del proprio incidente: l’energia nucleare e l’incubo atomico, la velocità del treno e l’orrore dei grandi incidenti di massa, il volo del primo aereo e lo scenario del proprio disastro. Allo stesso modo, si potrebbe tracciare una storia che dalla nascita dell’occhio arriva alle origini del cinema, e prosegue fino alle prime videocamere portatili, si intreccia agli snuff movie e arriva alle telecamere montate sui droni. Nella possibilità stessa del vedere si apre già da sempre lo spazio della psicosi, del vivere in uno spazio in cui occhi invisibili registrano ogni nostro movimento producendo copie su copie della realtà. Lo sguardo da nessun luogo del drone rappresenta allora un paradigma che non riguarda solo il campo bellico; un modo di guardare che infiltra la paranoia in ogni aspetto delle nostre vite. Come ricorda Grégoire Chamayou, soltanto nel 2009 i droni americani hanno prodotto l’equivalente di 24 anni di registrazioni video. Prima ancora di colpire, il drone archivia, sorveglia, osserva, produce rappresentazioni. Nella vita online non facciamo altro che archiviare immagini e osservare, in un sistema di reciproca sorveglianza che ci spinge a produrre ossessivamente rappresentazioni di noi stessi. Ciò che ci interessa capire è cosa succede alla realtà quando la paranoia diventa la lente con cui guardiamo il mondo.

Qualche tempo fa ci siamo imbattuti nella pagina Instagram di una giovane ragazza che parla della sua neurodivergenza e – be’ – della sua fervente fede in Gesù Cristo attraverso balletti, lip sync, meme e contenuti “carini”. I suoi look in stile Amish creano un certo contrasto con il suo immaginario da Gen Z e con il classico scenario della provincia americana in cui sono ambientati i suoi reel. Seguendo la sua pagina con un misto di empatia, ossessione morbosa, curiosità e imbarazzo, ci siamo accorti che è solo un esempio di un trend molto più vasto. Ormai i social media strabordano di influencer con centinaia di migliaia di follower i cui disturbi (fisici o mentali, reali o inventati a fini di profitto, o persino entrambe le cose) vengono trasmessi in diretta, trasformati in contenuti virali e convertiti in hashtag da aggiungere in bio. Se la realtà diventa instabile e frammentata, l’ossessione per la propria rappresentazione diventa una exit strategy. Siamo sempre “nella mia era” quando abbiamo semplicemente cambiato un consumo culturale. Siamo all’interno di un nuovo “qualcosacore” quando abbiamo semplicemente cambiato vestiti. Il potere della rappresentazione di retroagire sulla realtà scivola nella forma di paranoia più pura.

la paranoia è un lume tremolante che ci invita a scendere sempre più a fondo nel mondo incerto delle ombre. Forse la psicosi è l’ultima forma di salvezza, l’unica conoscenza possibile

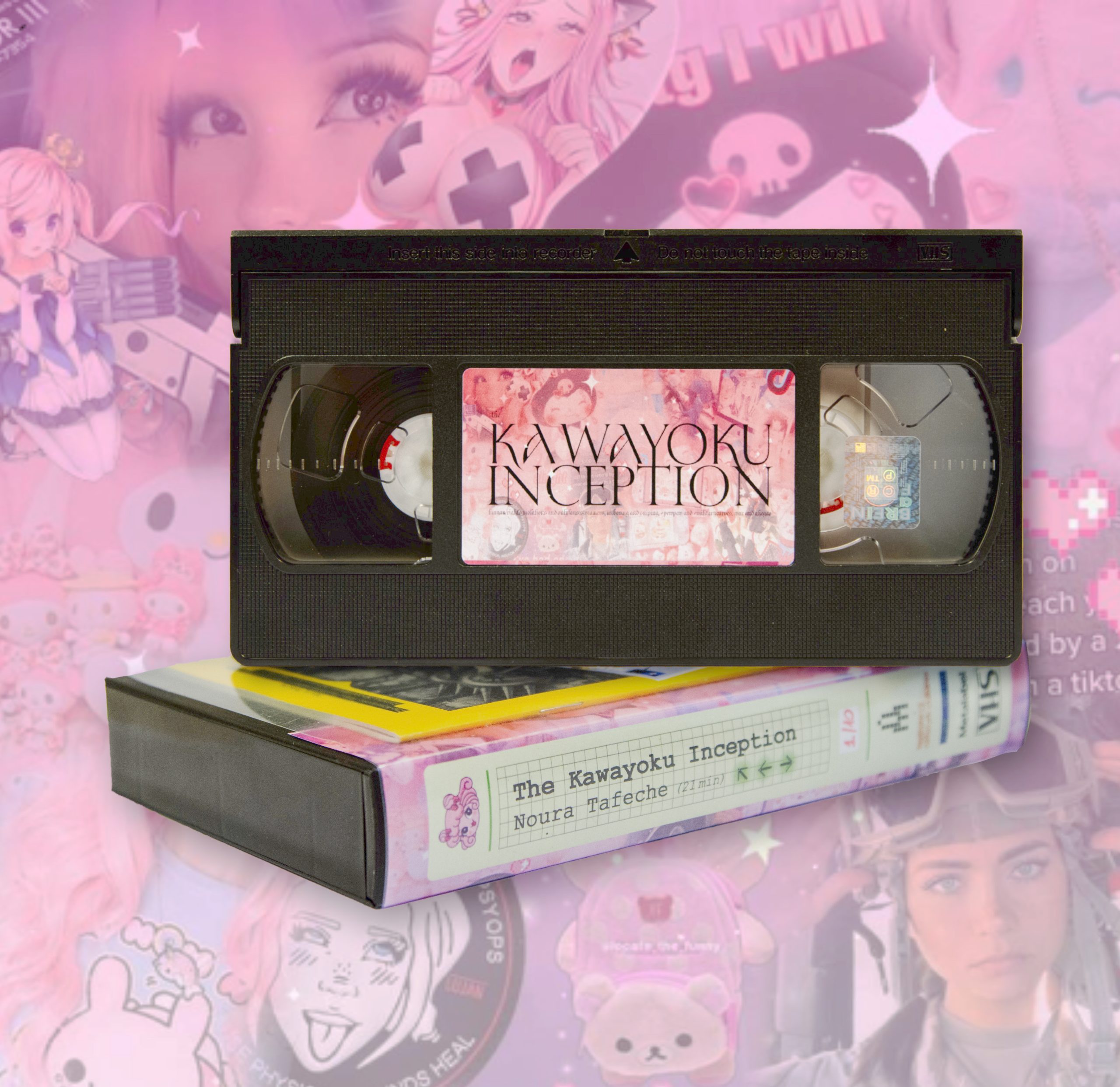

Internet, insomma, è diventato indubbiamente un posto strano. La violenza, la paura e l’orrore si intrecciano sempre di più con la cuteness e la post-ironia. La crudezza di vecchi shock sites come rotten.com non se n’è mai andata del tutto, ma è mutata in forme sempre più postmoderne e surreali. Abbiamo chiesto a Ben Ditto – celebrità della rete attraverso la sua pagina di Instagram, direttore artistico e guru dell’hivemind dell’Internet underground – di raccontarci le nuove estetiche della violenza online, tra assurde sottoculture digitali e rappresentazione dei conflitti attraverso i social media. Persino la propaganda militare e armata, infatti, è sempre più intrecciata con le estetiche di Internet. Noura Tafeche, ad esempio, ci parla dell’appropriazione della sottocultura kawaii da parte dei pro-gun americani e dell’uso strategico di TikTok da parte di Israele. Mentre Donatella Della Ratta, partendo dagli scenari della Siria di Assad e di Gaza, descrive come l’immagine, da nuda testimonianza della realtà, si stia trasformando in un artefatto post-reale, innescando un processo in cui l’estetica stessa, spesso mediata da tecnologie come l’IA, diventa un’arma ideologica sempre più potente.

Nel frattempo, la nuova era Trump sogna un nuovo secolo americano; ma tuttalpiù gli Stati Uniti rappresentano ancora la culla di quella che Bifo definisce mutazione cognitiva: l’incrocio di due flussi di demenza sistemica, quella «senile della generazione terrorizzata dall’esaurimento e dal declino», e la demenza ipercinetica della generazione iperconnessa, alle prese con il tentativo disperato di adeguarsi mentalmente al ritmo infosferico. Non a caso brain rot è stata la parola dell’anno trascorso. Per il resto, i casi di school shooting sono tornati a riempire le pagine dei giornali, Luigi Mangione è diventato un eroe popolare, sono tornate in auge le deportazioni di massa. Per Bifo – che in questo contesto torna sui temi del suo Heroes uscito dieci anni fa – sono tutti segni visibili dell’inizio di una «guerra caotica di tutti contro tutti», in cui i sentimenti individuali della rabbia e dell’umiliazione portano le persone a rifugiarsi nella figura del Vendicatore. E così gli Stati Uniti della Paranoia guidano l’Occidente nella nuova era della violenza.

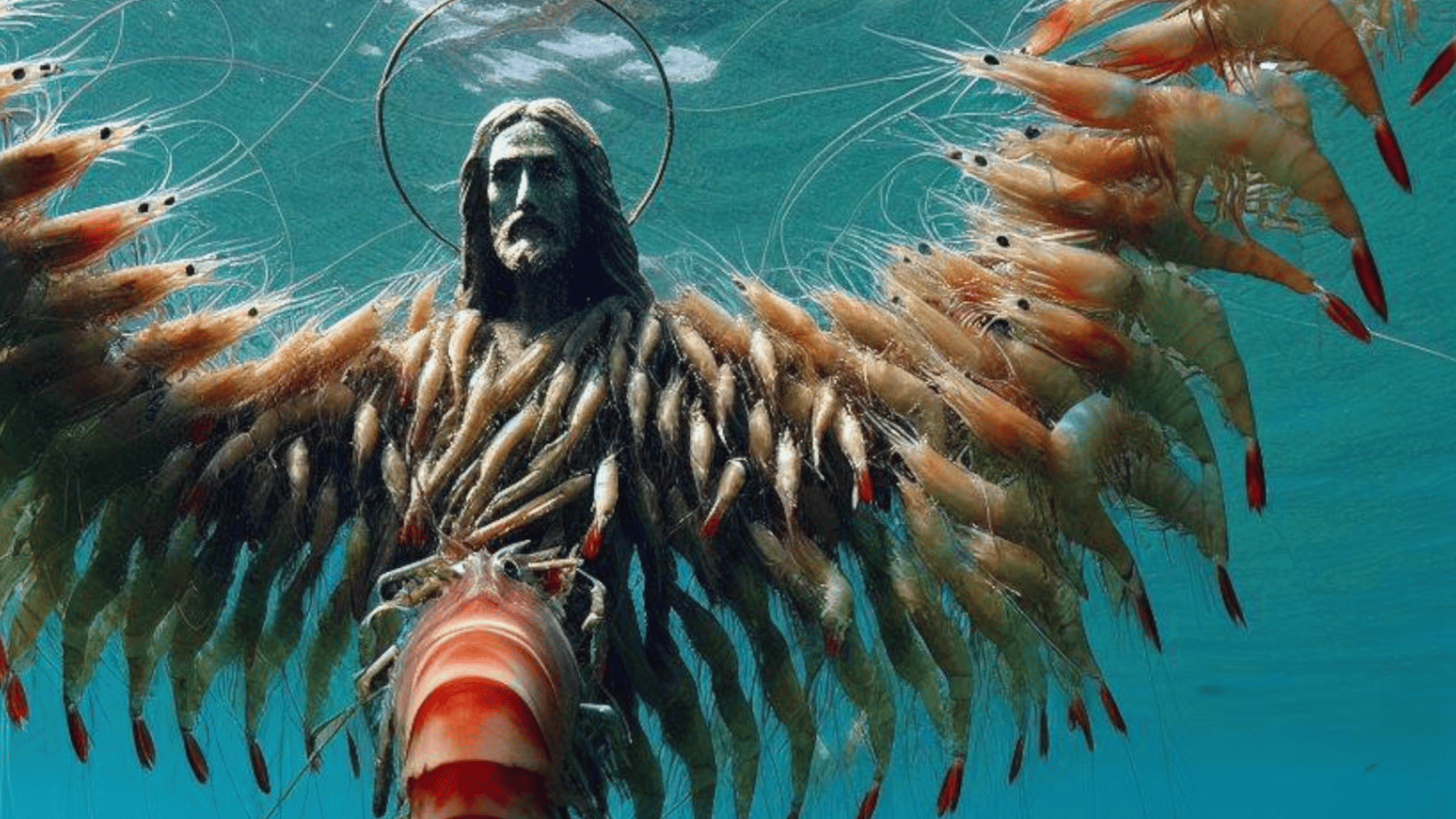

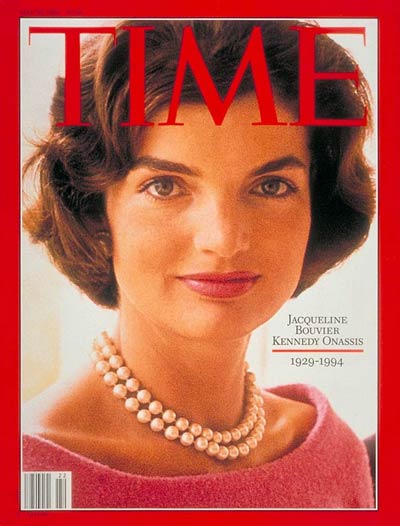

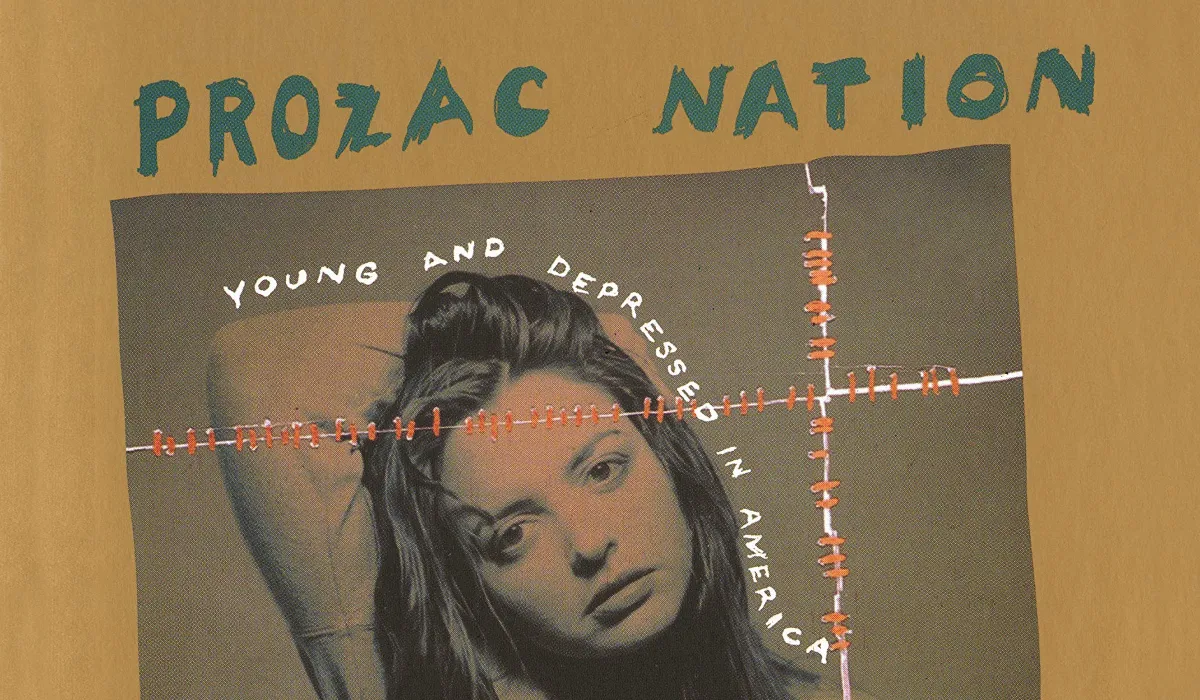

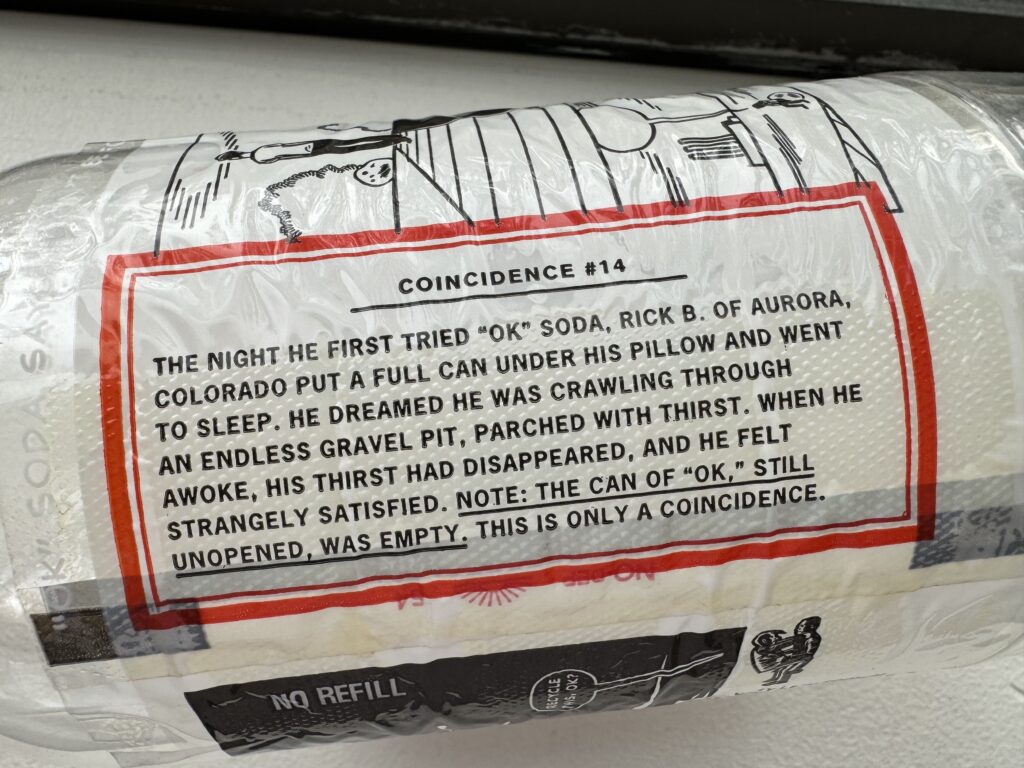

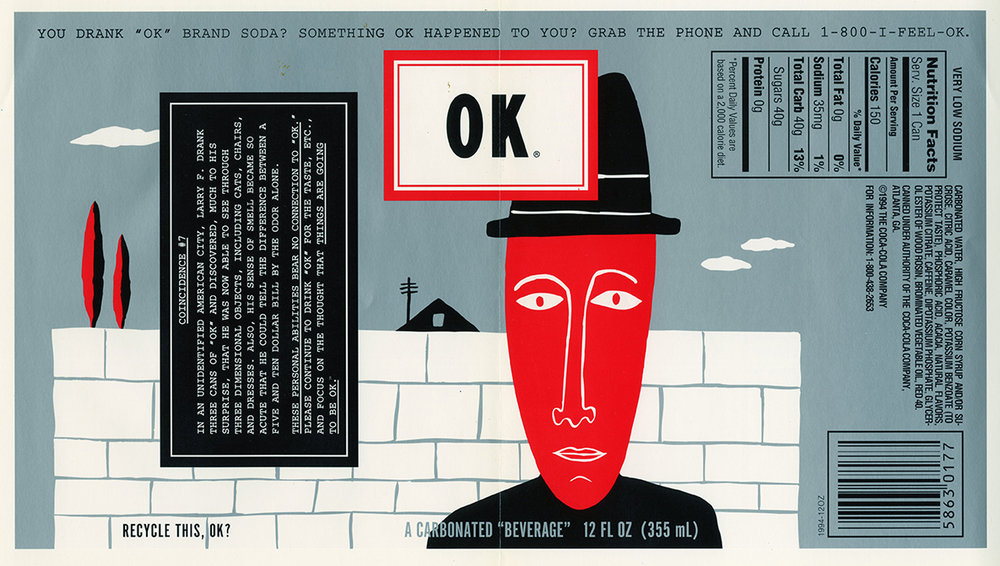

A proposito di brain rot e stranezze di Internet, vi è mai capitato di imbattervi in raffigurazioni di “angeli biblicamente accurati” con il corpo alieno tappezzato da un numero esorbitante di occhi? Sono immagini sempre più diffuse nella cultura digitale dello schizoposting, una nicchia dove teorie del complotto, meme, malattia mentale, e magia del caos convergono in una nuova estetica paranoica. Angelicism, una delle entità più enigmatiche del cyberspazio contemporaneo, è tra le protagoniste più influenti di questo indecifrabile angelic shift. Arianna Caserta ci ha raccontato la sua lore, parlandone come del distillato ultimo, schizoide, quasi metafisico della femminilità digitale contemporanea. Come le ragazze online, gli angeli osservano silenziosamente ogni cosa, mentre la loro vera forma rimane estranea all’umana comprensione. Nelle loro raffigurazioni memetiche più comuni, queste figure mistiche e perverse sembrano scrutare negli abissi più oscuri della nostra anima con le loro centinaia di bulbi oculari mentre ripetono senza tregua il passo del Vangelo di Matteo 10, 26-31: Be Not Afraid, “non abbiate timore; perché non c’è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto”. Non abbiate timore, andrà tutto bene, è tutto OK, come ripeteva una bizzarra campagna di marketing degli anni Novanta per la bibita OK Soda. Una storia che si intreccia alle presidenziali americane del ‘92 e che, come scrive Tommaso Pincio, potrebbe essere stata una psyop del mondo conservatore per convincerci a rimanere ottimisti nell’Occidente destinato al collasso.

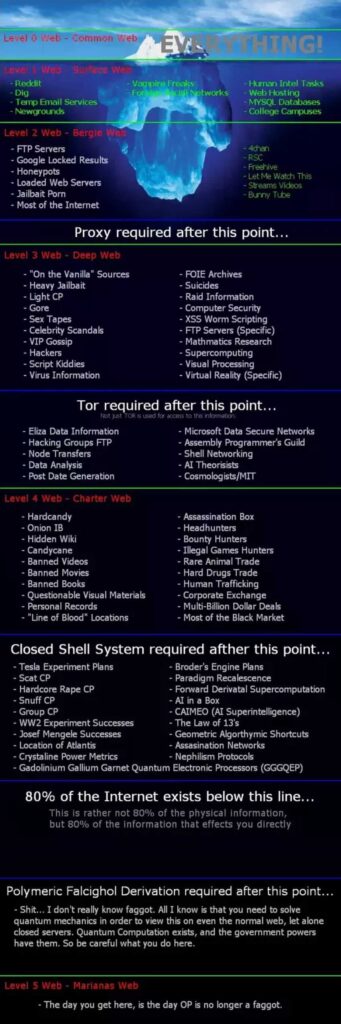

A ogni modo, secondo alcune teorie l’Internet per come l’abbiamo conosciuto è morto. La quantità di materiale digitale e di informazioni che l’essere umano ha riversato sulle piattaforme ha permesso alle intelligenze artificiali di svilupparsi e creare un mondo a propria immagine e somiglianza: bot, immagini slopificate (Synthetic Language Of Poor Quality, in altre parole la diffusione incontrollata di contenuti AI-generated privi di una funzione creativa o informativa) e creepypasta stanno facendo collassare sempre di più la distinzione tra un Internet umano e un Internet inumano. Davide Tolfo e Nicola Zolin ci guidano negli abissi del cadavere di Internet e, armati della torcia della paranoia, cercano di illuminare questo spazio perturbante e abissale.

Nei quattro gradi della conoscenza del platonismo, dopo l’eikasia (l’immaginazione) e la pistis (la credenza nelle apparenze), la dianoia rappresenta il penultimo livello, quello della ragione discorsiva e della conoscenza matematica. Segue la noesis, l’intuizione delle idee. A questo schema oggi potremmo aggiungere un quinto livello: la paranoia, il muoversi in un reale in cui l’umano è sempre più espulso dal centro, in cui strane forze riprogrammano ciò che vediamo e con cui dobbiamo imparare a comunicare come un tempo si cercava di imparare il linguaggio degli angeli. Se erano i raggi abbaglianti della noesis a guidare i prigionieri della caverna platonica fuori dalle tenebre e verso la verità, la paranoia è un lume tremolante che ci invita a scendere sempre più a fondo nel mondo incerto delle ombre. Forse la psicosi è l’ultima forma di salvezza, l’unica conoscenza possibile. Non abbiate timore.

Una decina di anni fa pubblicai un libro dedicato al fenomeno delle stragi casuali di massa: persone, per lo più giovani, che sparano a bersagli umani dentro supermercati, chiese, teatri e scuole. Scrissi quel libro dopo avere letto dell’inferno che James Holmes aveva provocato in un cinema di Aurora, Arizona. Durante la proiezione del film Batman, il ragazzo, vestito con i costumi di Batman, aveva tirato fuori due fucili automatici e aveva sparato sulla folla uccidendo dodici persone che guardavano il film e avevano pensato che quel tipo coi capelli arancione fosse parte dello spettacolo. Intitolai quel libro Heroes, come una canzone di David Bowie. Eroi in uno specchio, in una galleria infinita di specchi. Eroi del nulla che dilaga intorno e dentro.

In quel libro parlavo delle biografie e delle immaginazioni di Cho Song Hui, Pekka Auvinen, e altri ragazzi che, spesso allo scopo di suicidarsi, avevano ammazzato un bel numero di innocenti che si trovavano a tiro. Gli eroi sterminatori suicidi appartenevano alle categorie più diverse, poveri o ricchi, colti o ignoranti, bianchi o neri. Ma fra di loro non c’erano donne, ragazze, bambine. Niente femmine tra quei tiratori casuali. È passato un decennio e le cose si sono evolute: stragi di questo tipo erano eventi eccezionali fino a qualche anno fa. Ora tendono a diventare un fatto comune di cui i giornali parlano appena. Alcuni di questi episodi sono talmente impressionanti che per due o tre giorni i politici e giornalisti americani si cospargono il capo di cenere e promettono di far passare leggi restrittive sul possesso delle armi. Ma sono lacrime di coccodrillo, e subito dopo riprendono gli affari dei produttori di armi. Quel che mi interessava era il contenuto di anticipazione, di annuncio di quegli atti cosiddetti senza senso. Presagio, avvertimento, presentimento, inquieta precognizione. Quegli assassini pazzi erano angeli che lanciano segni alla psicosfera occidentale, nella zona ambigua tra realtà e foresta dei segnali video-elettronici.

Nel suo ultimo libro Una nazione bagnata di sangue, Paul Auster descrive la tendenza a uccidere come il cuore dello stile di vita americano, e denuncia il culto delle armi come causa diretta di questo fenomeno. Ovviamente condivido quell’analisi, e quell’accusa. Ma la ragione del mio interesse per il fenomeno è differente: il centro della mia attenzione non sono le armi, ma la mente. Quel che mi interessa degli episodi di violenza omicida-suicida è la mutazione che registrano. Una mutazione che non è solo del comportamento, ma trae origine da una mutazione psico-cognitiva.

Demenza sistemica

Penso che lo sterminatore suicidario sia l’esempio estremo della mutazione psico-cognitiva prodotta da decenni di promozione neoliberale di valori aggressivi e di mutazione-riformattazione digitale del panorama neuro-psichico. La mutazione digitale dell’ambiente ha cambiato la relazione tra percezione di sé, proiezione del mondo di esperienza, concezione ed esecuzione dell’atto: l’attività cognitiva di coloro che sono stati formattati dall’automa linguistico connettivo tendono a percepire il proprio corpo in maniera disforica, a proiettare un mondo fantasmatico: la relazione tra concezione ed esecuzione dell’atto è contratta, perché il circuito elaborazione mentale–passaggio all’atto è accelerato dalla neurostimolazione ininterrotta. Sempre più stimoli significa sempre meno tempo per l’elaborazione emotiva e cognitiva degli stimoli.

L’Oxford Dictionary ha deciso che Brainrot è la parola dell’anno, perché pare che nella rete universale il suo uso si sia moltiplicato del 230% nell’ultimo anno. Questa parola sembra corrispondere alla percezione di sé della popolazione contemporanea, soprattutto della popolazione giovanile. Dopo brain-rot viene Romantasy, genere letterario nel quale la tenerezza e l’affetto sono soltanto fantasia. Al terzo posto la parola “demure”, che si potrebbe tradurre come riservato, timido, forse solitario. Non ci potrebbe essere diagnosi psicopatologica migliore di una generazione che ha imparato la vita come finzione, o come terrore.

Nelle scuole di tutto il mondo gli psichiatri diffondono a piene mani la diagnosi di attention deficit disorder. Diagnosi che si limita a segnalare un disturbo, ma non coglie il suo contesto, la genesi, l’evoluzione possibile. Si tratta di psicopatia o piuttosto di mutazione cognitiva?

La massa di stimoli neuro-informativi irrorati nella Mediasfera si è moltiplicata di un milione di volte negli ultimi cinquant’anni. Il cervello della generazione connettiva, bombardato da neuro-stimoli, reagisce in modo sempre meno razionale, per esempio vota per Javier Milei, per Giorgia Meloni o per Donald Trump. In casi estremi si tagliano le braccia con una lametta o si buttano dal quinto piano. Oppure entrano in un’aula o in una chiesa con una mitraglietta e sparano all’impazzata sui malcapitati presenti.

Due flussi di demenza colorano la psicosfera di un colore cupo: la demenza senile della generazione terrorizzata dall’esaurimento e dal declino, e la demenza ipercinetica della generazione bombardata da enormi tempeste di merda

Ma è fuorviante patologizzare la condizione in cui si trova il cervello connesso. Questi comportamenti che gli psichiatri e gli educatori definiscono come patologie sono tentativi (disperati) di adeguamento mentale al ritmo infosferico. Potrà il cervello evolversi fino a decifrare l’innumerevole, l’istantaneo, o dovrà lasciare il passo a cervelli più rapidi, non gravati dal peso di corpo, di sesso, di tempo e di morte? Provate a immaginare di essere di fronte a uno schermo sul quale si proietta un film. Il proiezionista ha accelerato il ritmo di scorrimento dei fotogrammi, di dieci, cento mille volte. Non riuscite più a capire che senso abbia il flusso di colore che scorre davanti ai vostri occhi. Siete voi a essere diventati scemi oppure il proiezionista vi ha fatto uno scherzo assassino?

La demenza è sistemica, non patologica, poiché dilaga da quando l’accelerazione dello stimolo neurale ha provocato effetti di panico e di depressione, e poco alla volta ha reso impossibile il pensiero sequenziale, critico, razionale o anche solo ragionevole. Per questo la demenza deve essere l’oggetto principale della nostra attenzione teorica, analitica, politica. Non credo ci sia una possibilità di rimediare a questa deriva demente della mente collettiva, poiché il ritmo dell’infosfera non può essere rallentato, e perché il cervello umano ne è dipendente, e non sopporta la riduzione dell’intensità del neuro-stimolo.

In ogni caso è troppo tardi: la demenza ha già prodotto il suo mondo in cui stiamo entrando, cercando di capire cos’è successo. Due flussi di demenza colorano la psicosfera di un colore cupo: la demenza senile della generazione terrorizzata dall’esaurimento e dal declino, e la demenza ipercinetica della generazione bombardata da enormi tempeste di merda. A uno sguardo superficiale molti comportamenti contemporanei appaiono come ritorno del Nazismo hitleriano. Invece sono manifestazioni di brain rot.

Quando una patologia si afferma come forma predominante dobbiamo parlare di mutazione. La mutazione che si sta svolgendo non toglie efficienza al comportamento collettivo: la produttività cresce, e la potenza militare dei paranoici permette di essere più aggressivi, di vincere guerre e di sterminare gli avversari. Il genocidio diviene prova di efficacia del cervello marcio ma più che mai efficiente nel perseguire obiettivi di competizione economica o di sterminio militare). Una minoranza massiccia di dementi aggressivi si sta impadronendo di tutte le leve.

Samantha

Due episodi recenti hanno attirato la mia attenzione. Il primo episodio è l’uccisione dell’amministratore delegato della UnitedHealthcare Brian Thompson da parte di Luigi Mangione nel centro di New York. Il secondo è la sparatoria alla Abundant Life Christian School, Madison (Wisconsin) dove Natalie Rupnow, una ragazza di 15 anni conosciuta come Samantha, si è suicidata dopo aver ucciso un insegnante e uno studente e dopo averne feriti altri sei. L’azione di Samantha (sparatoria casuale che termina con il suicidio) assomiglia ai casi che avevo studiato nel mio libro, quindi comincio da qui.

Il numero delle sparatorie nelle scuole è aumentato costantemente: da 18 nel 2008 a 82 nel 2023. Nel 2024, ci sono state almeno 83 sparatorie nelle scuole degli Stati Uniti. Complessivamente ci sono stati quattrocento ottantotto mass shooting nel 2024, e 82 sono stati nelle scuole. Quando scrivevo Heroes, nel 2014, ero convinto che questo tipo di azioni omicide potessero essere compiute da bianchi e neri, ricchi e poveri, ma solo maschi. Avevo quindi collegato l’estroversione aggressiva dell’ansia con la virilità. Samantha ha infranto il mio schema interpretativo. È la prima donna in una lista lunga venticinque anni di assassini di massa maschili.

Gli investigatori che stanno esaminando la vita online di Samantha hanno respinto le voci secondo cui Samantha fosse una persona transgender. Si può forse avanzare l’ipotesi che differenza di genere perda rilievo per effetto della mutazione psico-cognitiva in corso? Sullo sfondo, una profonda riconfigurazione della sessualità e del desiderio, che tende a trasferirsi dalla sfera carnale alla sfera semiotica.

Samantha ha lasciato un manifesto War Against Humanity carico di odio per i genitori, e intriso di repulsione per tutti coloro che la circondano, ma anche per se stessa, per il proprio corpo. Leggiamo:

“You are just simply nothing but scum to this world or to even think about, nobody should want you or your body in any way. I hate seeing people on a daily basis, just being so sensitive”

“Odio vedere quotidianamente delle persone, perché sono troppo sensibile”. Questa iper-sensibilità, che è l’altra faccia della insensibilità prodotta dall’esposizione ininterrotta a stimoli non corporei, possiamo chiamarla disforia come fa Paul Preciado. La percezione della propria pelle come un fastidio, un residuo imbarazzante, disagevole da muovere nello spazio fisico, impervio alle carezze.

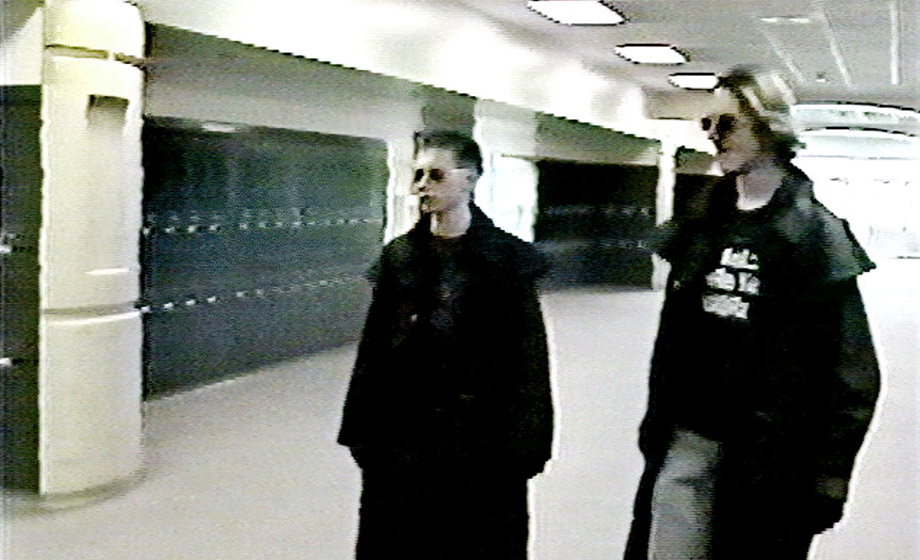

Nel suo Manifesto Samantha riporta la foto di alcuni dei suoi predecessori, il finlandese Pekka Auvinen, il turco Arda Küçükyetim, il russo Vladislav Roslyakov, una sorta di internazionale dell’odio suicidario, adolescenti isolati e ossessionati dalla ubiquità e dalla violenza dei social media. Quello che so di Samantha non è molto: ho visto una sua foto su Facebook che la ritraeva con indosso una maglietta nera con il logo di una band tedesca che era la preferita di uno degli assassini della Columbine High School, che nel 1999 uccisero 13 persone, per lo più studenti. Il primo evento che inaugura questo trend culturale.

Sull’episodio accaduto a Columbine due registi si esercitarono producendo due film molto diversi tra loro, ma entrambi utili per capire quello che stava emergendo negli Stati Uniti d’America. Il primo è il film di Michael Moore Bowling a Columbine, il secondo è Elephant di Gus Van Sant. Il film di Moore è centrato sul pericolo della diffusione di armi. Aveva ovviamente ragione, ma il film di Gus Van Sant va più fondo (a mio parere), perché racconta della sostanza psichica, del malessere, della fragilità. Quei due ragazzi si vestono, prendono le armi comprate in internet, e vanno ad ammazzare una dozzina di loro colleghi.

Samantha è fan di Pekka Auvinen, un giovane finlandese di 18 anni che il 7 novembre 2007 uccise sette studenti della scuola Jokela nella città finlandese di Tuusula, 60 km a nord di Helsinki, dopo aver pubblicato una foto di se stesso con indosso un maglietta con la scritta: “L’umanità è sopravvalutata”. Pekka Auvinen pubblicò un Manifesto contro l’umanità, una delle dichiarazioni più coerenti della sottocultura oscura a cui sembra ispirarsi Natalie Rupnow.

Il miglior resoconto sulla personalità di Samantha lo ho letto sul World Socialist Web Site. Secondo i rapporti che circolano online, principalmente dall’utente X e reporter di Reduxx.info @Slatzism, Rupnow ha pubblicato un manifesto intitolato “Guerra contro l’umanità”. Rupnow descrive una relazione tossica e violenta con i suoi genitori, definendoli “feccia”. La ragazza afferma che la sua famiglia non l’amava né la voleva, e che si sentiva come la “figlia sbagliata” nella sua famiglia. Rivela di aver considerato a lungo il suicidio, ma di aver deciso che una sparatoria in una scuola era “meglio per l’evoluzione piuttosto che un semplice suicidio stupido e noioso”. Per finire Socialist Web Site accenna allo sfondo politico e paragona la sparatoria di Madison con il quotidiano massacro di bambini che ha luogo a Gaza. In un commento stampa il presidente Biden ha detto: “Da Newton a Uvalde da Parkland a Madison a tante altre sparatorie che non sono oggetto di attenzione, è inaccettabile che non siamo in grado di proteggere i nostri figli da questa maledizione di violenza armata. Non possiamo continuare a considerare questo normale. Ogni bambino ha il diritto di sentirsi sicuro nella sua classe. Tutti dovrebbero imparare a leggere e scrivere senza dove imparare anche come nascondersi”.

Parole che suonano vuote. Biden infatti tollera un genocidio nel quale ogni giorno dei bambini palestinesi vengono uccisi, e la sua amministrazione manda miliardi di dollari in armi per aiutare a uccidere e a mutilare in Ucraina. Per quanto riguarda i bambini (americani) che Biden dichiara di voler proteggere, posso dire che ho avuto occasione di vedere l’intervista che una televisione locale è riuscita a ottenere con una bambina di dieci anni che ha giocato un ruolo cruciale nella storia della sparatoria di Abundant Life. La ragazzina ha infatti chiamato la polizia col suo cellulare, quando si è resa conto di quel che stava accadendo in una classe vicino alla sua. Nella sua testimonianza non manifesta eccessiva emozione: sorride, e ricorda di avere sentito la voce della maestra che gridava “Aiuto Aiuto…”. La sparatoria scolastica non le sembra tanto traumatica. Sembra sia consapevole che questa è la nuova realtà. Normalità nell’epoca dello sterminio.

Il vendicatore

L’epoca dello sterminio ha molte facce: una piccola minoranza di sterminatori suicidi. E un vasto popolo di vendicatori che intendono eliminare i responsabili della loro sofferenza. Di questa legione di vendicatori, che solo di rado, finora, ha usato le armi, fa parte Luigi Mangione. Il mio cuore ha battuto per lui, come il cuore di molti milioni di altri che detestano l’atrocità neo-liberale. Anche io ho sperato che Luigi Mangione riuscisse a sfuggire all’arresto prima che un commesso McDonald, molto più povero di lui, chiamasse la polizia e lo facesse arrestare. Ho forse pensato che la sua azione (l’eliminazione di un mascalzone che lucra sulla malattia e le disgrazie degli sfortunati abitanti del paese più miserabile del mondo), fosse un episodio di lotta di classe? Non diciamo fesserie.

La lotta di classe era una cosa seria, nei gotici tempi della modernità: era l’azione cosciente degli sfruttati per liberarsi dagli sfruttatori. Parole incomprensibili nell’era barocca post-modern.

Sfruttamento, coscienza, solidarietà, progetto: parole scomparse dal linguaggio di chi vuole vendetta. Il dolore, l’umiliazione, la rabbia sono sentimenti individuali, seppure condivisi nella solitudine da milioni di individui. Individualmente vanno a votare per un Vendicatore designato, individualmente vanno a uccidere qualcuno che accumula denaro sulla tua sofferenza.

Credo che il trionfo di Trump sia destinato a provocare una strabiliante moltiplicazione della violenza sociale nel paese più violento del pianeta. Il progetto politico che Trump ha promesso di realizzare è la vendetta, e ha molti bersagli

Mangione mescola la Bibbia, i Pokemon, Amy Rand, Peter Thiel e Elon Musk. Credo che avesse capito qualcosa di essenziale. A coloro che come lui hanno subito l’ingiustizia della sanità pubblica suggerisce di dire al medico che i problemi alla schiena impedivano di lavorare: “Viviamo in una società capitalista e ho scoperto che l’industria medica risponde con molta più urgenza a queste parole che quando descrivi un dolore insopportabile”. Mangione si discosta dalla figura del mass shooter; ha scelto con cura il suo bersaglio, e il suo gesto non è affatto senza senso. Sullo sfondo c’è l’America che ha appena eletto presidente un uomo che incarna il desiderio di vendetta. Il desiderio di vendetta ha innumerevoli motivazioni, incompatibili fra loro. L’azione vendicatrice non si dirige in una sola direzione. Una sorta di guerra di vendetta di tutti contro tutti.

L’enfer c’est les autres.

E gli altri stanno dovunque. E ciascuno fa i conti con l’inferno alla sua maniera. Molti hanno votato Trump, per cominciare a fare i conti con il loro inferno. Qualcuno prende una pistola, magari la produce con la stampante a tre dimensioni, e va ad ammazzare qualcuno. Credo che il trionfo di Trump sia destinato a provocare una strabiliante moltiplicazione della violenza sociale nel paese più violento del pianeta. Il progetto politico che Trump ha promesso di realizzare è la vendetta, e ha molti bersagli.

Retribution contro i democratici che hanno cercato di ostacolare il trionfo. Ma anche e soprattutto vendetta contro coloro che insozzano la purezza del sogno razzista americano. Trump e i suoi hanno promesso di vendicarsi contro coloro che occupano illegalmente il territorio della patria. Ma gli illegali sono undici milioni, e molti di loro hanno un lavoro, sono pagati male per svolgere lavori gravosi e pericolosi. Si trovano in ogni villaggio, in ogni quartiere, si mescolano quotidianamente con i buoni cittadini bianchi. Come andrà a finire?

La promessa “deportazione più grande di tutti i tempi” non sarà un’azione amministrativa, o un’ordinata azione di polizia. Non sembra tecnicamente possibile eliminare o ridurre seriamente la popolazione clandestina con un’azione legale. Quella che si verificherà sarà l’attuarsi di una self fulfilling prophecy che costringerà milioni di lavoratori a nascondersi, diffonderà la delazione e la paura, e molti migranti preferiranno andarsene. Molti invece decideranno di farsi giustizia da sé, da una parte e dall’altra. Non è lotta di classe, perché l’odio per il padrone – senza amicizia, senza complicità, senza un progetto collettivo di emancipazione – non è lotta di classe. Si tratta piuttosto di una caotica vendetta nel luogo più violento del pianeta, nel secolo del nazismo liberale.

Due soldati americani

Mentre sto ultimando il mio articolo, nei primi giorni dell’anno 2025, un veterano dell’esercito americano è stato ucciso dalla polizia dopo aver ucciso 14 persone con la sua auto in una strada centrale di New Orleans. L’assassino portava una bandiera di Daesh e, sebbene il suo nome Shamsud-Din Bahar Jabbar sembri un nome arabo, è nato sul suolo americano. Un altro agente militare, Matthew Livelsberger, berretto verde di 37 anni (decorativo) è esploso all’interno di un Cybertruck Tesla davanti alla Trump Tower di Las Vegas. Sia Shamsud-Din Bahar Jabbar che Livelsberger hanno un curriculum militare simile, entrambi sono stati in Afghanistan. Livelsberger era un sostenitore di Trump, secondo le fonti. Possiamo ricavare un significato coerente da eventi come questi? Non so molto di questi nuovi eroi, ma le loro azioni sono una perfetta introduzione a un’era di terrore e demenza, e soprattutto di caos: l’era di Trump.

Quei due nuovi eroi non hanno nulla a che fare con la psicotica Samantha, o con Thomas Crooks, il giovane che ha cercato di uccidere Donald Trump, e poco a che fare con il Vendicatore Mangione: diverse miscele di sofferenza, psicosi e rabbia impotente. Sfumature diverse dello stesso vortice mentale, deliri ideologici diversi. Questo tipo di atti prolifereranno nei prossimi mesi e anni. Ma la società americana non sarà distrutta da questa proliferazione, perché la società americana è sempre stata basata sulla violenza, sulla paura e sulla demenza. Tuttavia qualcosa rimbomba sotto la superficie e qualcosa di nuovo sta emergendo.

La chiamo guerra caotica di tutti contro tutti. La guerra caotica è una faccia della moneta. L’altra faccia è quella dell’automazione del linguaggio, dei percorsi esistenziali e delle aspettative. Caos e automa si sviluppano e crescono in una violenta relazione simbiotica.

Tutte le immagini che corredano questa intervista, inclusa l’immagine in copertina (di @deathmeditations), sono selezionate dal canale Instagram di Ben Ditto @ben_ditto, che ringraziamo.

Se avete trascorso troppo tempo su instagram negli ultimi anni, è probabile che il vostro scrolling a cervello spento tra caroselli di influattivisti, get ready with me, pubblicità algoritmiche e reel di gattini generati con l’IA sia stato brutalmente interrotto da un’immagine diversa dalle altre. Forse era la foto di una persona rinchiusa dentro a un bizzarro scafandro di latex, oppure un combattente armato fino ai denti in posa come per un servizio di moda, o forse l’immagine dei resti insanguinati di un cranio esploso. Come glitch nell’esperienza narcotizzante e perfettamente igienizzata dei social media contemporanei, queste apparizioni sono allo stesso tempo disturbanti e dirompenti: spezzano la superficie piatta dello schermo per iniettare una scarica di elettricità direttamente negli strati rettiliani del nostro sistema nervoso. Da dove vengono queste immagini, perché ne siamo così attratti, e quali sono le motivazioni di chi le diffonde? Abbiamo chiesto a Ben Ditto, artista, editore, collezionista di materiali estremi e guru delle sottoculture digitali, di raccontarci il suo rapporto con le immagini, la violenza e la tecnologia.

Chi è Ben Ditto?

Credo che sappiate chi sono. Mi occupo di editoria e sono stato coinvolto nelle sottoculture fin dagli anni ’90: la scena dei rave illegali e le fanzine, soprattutto per quanto riguarda generi come l’heavy metal, la gabber e la techno hardcore. Ho lasciato la scuola a 16 anni e ho lavorato per un’azienda fetish specializzata in piercing e strumenti di tortura. Era la metà degli anni ’90. Poi, a 25 anni, sono tornato a scuola e ho studiato comunicazione visiva al Royal College of Art. Nel corso della mia carriera la costante è stata l’editoria, in una forma o nell’altra, ma anche l’etica DIY. Ma non mi piace come il termine “etica DIY” spesso implichi “un’estetica di merda”. Per la maggior parte della mia carriera, ho cercato di promuovere metodi di autopubblicazione che non assomigliassero alle fanzine punk degli anni ’70, che trovo noiose. I social media ne sono la perfetta evoluzione. Li adoro. Come avrete capito, sono un grande fan dei social network e di ciò che possono fare per la sottocultura.

Molto del materiale con cui lavori non proviene dall’arte, ma da fonti insolite come immagini mediche, documenti forensi, giornalismo e sottoculture di Internet. In Raided, un libro che hai pubblicato di recente, le fotografie scattate come prove dalle forze dell’ordine sono presentate come oggetti estetici a sé stanti. Spesso pensiamo alle immagini come a rappresentazioni oggettive della realtà. Ma, quando vengono rimosse dal loro contesto originale, possono assumere qualità voyeuristiche e persino pornografiche. Come ti destreggi nel rapporto tra immagine, violenza e verità?

Hai praticamente risposto alla tua stessa domanda all’interno della domanda, no? Per quanto riguarda Raided, non si tratta propriamente del mio lavoro; è il lavoro di Counterfuture, con cui lavoro da circa cinque anni. Si tratta di un artista online anonimo con un passato nelle forze dell’ordine e nell’antiterrorismo. Circa quattro anni fa abbiamo pubblicato un libro intitolato Conceptual Art in Law Enforcement. L’idea di quel libro era di presentare fotografie di raid anticorruzione. Durante queste retate, la polizia sequestrava denaro, droga e altri oggetti e li disponeva per fotografare ciò che aveva trovato. Così facendo, però, creavano involontariamente immagini estetiche molto interessanti.

Il motivo per cui ho iniziato a parlare con Counterfuture è che le sue immagini, che spesso rappresentano i conflitti, hanno umanizzato situazioni che di solito vediamo in modo molto disumanizzante nei media mainstream. Di solito quando vediamo immagini di guerre, conflitti o disastri naturali le vediamo su scala macro. Quello che mi è piaciuto del lavoro di Counterfuture è che ha iniziato a mostrarci il lato umano di queste situazioni. I social media sono incredibili perché quando le persone postano si esprimono in modo molto umano e personale, e queste cose non sono mai state pubblicate tradizionalmente dai media mainstream. I fotografi di guerra, ad esempio, mirano a catturare immagini drammatiche e cinematografiche della guerra, non i dettagli più marginali. Il bello di scattare immagini da spazi personali o intimi è che cominci a vedere cose che non avresti mai notato prima. Cominci a capire le persone, i conflitti e l’umanità in modo non distaccato. È sicuramente quello che è successo con la Palestina e Gaza. C’è stato un cambiamento culturale e psichico nella coscienza delle persone: cominci a capire che non sono solo “animali jihadisti” o qualsiasi altra cosa la gente voglia farti credere. Sono esseri umani con gli stessi desideri, gusti e sottoculture di tutti gli altri.

Alcuni pensano che io sia sadico, altri voyeristico, altri ancora nichilista, ma a me non interessa. Non dipende da me. Penso che con l’arte, se devi spiegare ogni cosa nei più minimi dettagli, perdi molto di ciò che la rende interessante

La tua analisi di Raided è una tua opinione, e non è necessariamente vera. Ma è questo che trovo interessante. L’aspetto che mi ha colpito del lavoro di Counterfuture, sia nel nostro ultimo libro sia in questo, è che le immagini sono state create per un determinato scopo, sia esso forense, di applicazione della legge, antiterrorismo o anticorruzione. Tuttavia, il valore estetico che portano con sé è del tutto involontario, ed è questo che mi affascina. Quando si tratta di incursioni in contesti di sex work, per esempio, c’è ovviamente una tensione aggiuntiva e il discorso di genere entra in gioco. Ma è molto importante sottolineare che durante l’intero processo abbiamo deliberatamente deciso di non prendere una posizione in merito. Non si tratta di una posizione anti- o pro-. Quello che stiamo dicendo è: guardate queste immagini. Sono incredibili e provengono da persone che non sono artisti o fotografi. Beh, tecnicamente sono fotografi, ma molte immagini sono riprese con una GoPro, roba attaccata al casco di qualcuno mentre sta buttando giù una porta a calci.

Ciò che mi ha davvero colpito è che tutte le immagini contenute nel libro avrebbero potuto essere state realizzate per un servizio di moda edgy in una rivista cool. Sono tutte cinematiche e splendidamente composte, in un modo o nell’altro, ma è tutto in qualche modo accidentale. E penso che ci siano strati e strati di significato in questo, ma non mi piace somministrare significati alle persone. Alcuni pensano che io sia sadico, altri voyeristico, altri ancora nichilista, ma a me non interessa. Non dipende da me. Penso che con l’arte, se devi spiegare ogni cosa nei più minimi dettagli, perdi molto di ciò che la rende interessante. La sua nebulosità è parte di ciò che trovo accattivante. Allo stesso tempo, però, la mia esperienza in rete e con la cultura di Internet è che le persone percepiscono le intenzioni a livello subliminale. Se sei veramente sadico o hai veramente cattive intenzioni, queste cose vengono fuori abbastanza facilmente.

Molti di noi cresciuti negli anni Novanta o nei primi anni Duemila hanno il ricordo di quando da bambini finivamo per caso su siti web come rotten.com e rimanevamo scioccati dalle immagini che vedevamo. Sembra che un tempo Internet fosse molto più selvaggio e sregolato in termini di circolazione di immagini estreme. Oggi, in un’epoca in cui internet è dominato da piattaforme come Meta, è molto più asettico ed è molto meno probabile che le persone si imbattano casualmente in materiali estremi.

Credo che la verità sia che oggi ci sono parti di Internet che sono altrettanto selvagge e non regolamentate di prima, ma come hai detto tu, non sono così facilmente accessibili. Quando ho iniziato a usare internet negli anni ’90, c’erano solo message board. Ci sono ancora; io sono su Discord tutto il giorno. Ma credo che oggi sia meno probabile imbattersi in qualcosa per sbaglio. Le cose sono igienizzate, ma solo all’interno di spazi aziendali come Meta e Google. Con Instagram Reels, per esempio, è successo che TikTok ha avuto così tanto successo che chi controlla gli algoritmi di Meta ha detto: “Ok, rendiamo Reels il più scombinato possibile per catturare l’attenzione della gente”. E in realtà credo che sia stato davvero un bene.

L’effetto dei Reels, il brain rot, ha cambiato in meglio la piattaforma. Penso che sia molto più interessante di due o tre anni fa. Ma probabilmente non è così interessante come lo era dieci anni fa. Queste cose vanno a cicli, e lo si può vedere con Mark Zuckerberg. Negli ultimi mesi è passato da un neoliberale secchione e noioso a questa sorta di tech bro perché ovviamente è preoccupato di allinearsi alla posizione di Trump. E questo è solo un piccolo slittamento dello Zeitgeist all’interno del mondo tecnologico. Hanno avuto questa fase in cui erano molto concentrati su ideali a basso testosterone, di diversità, equità e inclusione. E ora stanno attraversando un altro vibe-shift tornando a essere questi tech bro ottimizzati e strafatti di steroidi. Ed è sempre per ragioni capitalistiche. È lì che si fanno i soldi. Qual era la domanda?

Una delle mie domande era – e in un certo senso hai già risposto – che significato ha per te riprodurre immagini così violente e brutali sui tuoi social media?

Penso che sia chiaro a chiunque segua il mio account che queste sono le cose che mi interessano davvero. Ho un’estetica. Mi interessa un certo insieme di cose: l’umorismo, la sessualità, la violenza, i conflitti, la tecnologia, la cronaca, i discorsi sulla salute mentale, tutte queste cose. Ma in genere non pubblico nulla che non trovi esteticamente interessante o divertente. Quindi, se non è esteticamente interessante, sarà almeno divertente. Se non lo è, probabilmente non lo pubblicherò, a meno che non sia puramente informativo. Videodrome di David Cronenberg è un film che mi ha molto influenzato negli anni Ottanta. Mi piace l’idea di trasmettere la sensazione che provo quando guardo qualcosa, di condividere quell’esperienza con gli altri. Per me, la gioia di un social network è che ci sono molte persone con interessi simili, e tutti condividiamo la stessa esperienza. Io contribuisco a questo in modo generoso. Non è esattamente la trama di Videodrome, ma l’esplorazione dell’effetto che le immagini e i film hanno sul cervello delle persone è qualcosa che mi ispira. È come una stimolazione del mio sistema limbico, che poi condivido con una rete più ampia.

L’altra cosa che voglio dire è che a volte pubblico cose molto estreme solo per far sì che le persone non mi seguano, persone che non voglio che mi seguano. Non voglio che qualcuno segua il mio account se non gli piace, quindi di tanto in tanto pubblico qualcosa che sia il più estremo possibile per far sì che se ne vadano. Per me è come pagare per vedere un film horror: paghi per andare a vederlo e poi non ti lamenti che sia un film horror. Non comprate un biglietto per il cinema se non volete vedere il film. Seguire un account è come pagare quel biglietto.

Per quanto riguarda la gestione delle policy, è stato un viaggio lungo e complicato. Ho parlato con molti moderatori di contenuti. Ho persone che lavorano a Meta a cui chiedo consigli. Ho passato 13 anni a capire l’algoritmo e le regole di censura mano a mano che cambiavano: come formulare le didascalie, come censurare le immagini in modo che non venissero eliminate. Mi sono stati cancellati tre account, tutti con oltre 50.000 follower. Per essere chiari, non trovo queste cose, come la cancellazione degli account, facili da affrontare. Ho fatto un vero sforzo per capire come postare le cose che voglio. Spesso pubblico disclaimer, come “postato a scopo informativo” o “#medicaleducation”. Non sono stupido, so cosa sto facendo. È solo un modo per evitare che l’algoritmo, i moderatori o i sistemi di IA eliminino i miei contenuti.

Prima che siti web come rotten.com e altri diventassero popolari per i loro contenuti scioccanti, c’erano film come Faces of Death e Death: The Ultimate Horror, e libri come Violence in Our Time di Sandy Lesberg. Si trattava di fenomeni culturali che la gente ha per lo più dimenticato. Faces of Death era un mix di filmati veri e falsi, ma negli anni ’70 esisteva un genere italiano chiamato Mondo film. Erano incentrati su contenuti estremi, che mostravano violenza, abusi sugli animali, decapitazioni, guerre e conflitti, di solito provenienti da luoghi come l’Africa e l’Asia. Film come Mondo Cane o Africa Addio ne sono ottimi esempi. Questi film sono stati i precursori di ciò che vediamo oggi online. Ma all’epoca avevi bisogno di fondi e attrezzature per viaggiare in diversi paesi con una telecamera. Oggi abbiamo reti di persone che filmano e pubblicano continuamente questo tipo di contenuti.

Capisco cosa intendi. In un certo senso, il fascino della violenza, come dici tu, c’è sempre stato. È sempre stato anche parte della cultura di massa, come ad esempio il fatto che i serial killer tendono a diventare sex symbol.

Esattamente. Ed è questo che trovo affascinante. Spesso le persone si comportano come se le cose che pubblico fossero una specie di interesse di nicchia, ma non è così. È un interesse di massa. Ci sono casalinghe in tutto il mondo che amano leggere di serial killer e argomenti correlati. Il mio account non si concentra solo su argomenti esclusivi di una piccola parte del mondo dell’arte. Si occupa di argomenti che interessano molte persone, che risuonano con molti esseri umani.

Durante le Crociate non esistevano la Disney o gli Anime, ma se fossero esistiti, sono sicuro che avremmo visto persone alle Crociate con le orecchie da gatto

Volevo tornare su una questione che hai menzionato prima sull’estetica della guerra contemporanea e sul modo in cui sta cambiando attraverso i social media. In questo numero di Notzine, l’artista Noura Tafeche ha scritto dell’intersezione tra la guerra e l’estetica degli anime – la “cuteification” della guerra contemporanea. Secondo te, qual è la causa di questo fenomeno? È qualcosa di nuovo? È solo ironia? Come si sta evolvendo il legame tra cuteness e brutalità?

Non credo che sia una novità. C’è sempre stato uno spirito giocoso in tempo di guerra. L’anime non esisteva negli anni ’40, ma la Disney sì. E si può trovare molta “disneyzzazione” nella Seconda Guerra Mondiale, molta ironia. La gente non era ingenua all’epoca. Nelle situazioni di conflitto, le persone sono sempre state umane. C’è questa visione nostalgica secondo cui le sottoculture non entravano nel mondo dei conflitti, ma non è affatto vero. Se le cat girl fossero esistite negli anni Sessanta o Quaranta, avremmo visto le loro immagini in contesti di guerra.

C’è un libro intitolato Nein, Onkel di Ed Jones e Timothy Prouss: è un libro fotografico tedesco sulla Seconda guerra mondiale. Mostra i nazisti e gli ufficiali delle SS che cazzeggiano, ed è affascinante perché umanizza persone che siamo abituati a vedere come completamente distaccate dall’umanità. Non credo che gli esseri umani siano cambiati molto. Durante le Crociate non esistevano la Disney o gli Anime, ma se fossero esistiti, sono sicuro che avremmo visto persone alle Crociate con le orecchie da gatto. Penso anche che l’intera questione sia leggermente sovrastimata. C’è un piccolo numero di individui fotogenici che vengono condivisi spesso, come la famosa foto di una soldatessa ucraina che indossa orecchie da gatto. Ma ricordiamoci che 30 anni fa nella maggior parte dei Paesi non c’erano donne soldato. Il fatto che esistano oggi è più che altro dovuto all’evoluzione dei ruoli di genere, non all’ascesa delle orecchie da gatto.

Sembra che tu abbia un forte interesse per la tecnologia e il tuo recente progetto, Yaya Labs, è affascinante. Sembra che tu abbia una particolare inclinazione verso l’estetica uncanny, il lato perturbante della tecnologia. Anche se la tecnologia può apparire luminosa, utilitaristica e orientata al futuro, a volte mostra questo lato più oscuro e inquietante.

Penso che tu abbia espresso bene il concetto uncanny. Per quanto mi riguarda, una cosa che si è evoluta nel mio modo di pensare negli ultimi 10 anni è osservare le buone intenzioni dietro la tecnologia e le aziende tecnologiche, e vedere come queste portano a risultati distopici. Per esempio, il discorso sulla salute mentale: nessuno sosterrebbe mai che la crescente consapevolezza delle persone sulla loro salute mentale non è una buona cosa. Ma quando questa consapevolezza viene amplificata dagli algoritmi e dal marketing, si crea un circuito di feedback che danneggia molto la salute mentale delle persone. Il linguaggio che si usa è amichevole, cute e neoliberale, con una patina molto positiva. Ma i risultati sono incredibilmente negativi. È affascinante questa tensione tra buone intenzioni e risultati distopici.

Tendiamo a perdonare azioni molto cattive se percepiamo che sono state commesse con buone intenzioni. Si tratta di un aspetto che ho analizzato in un libro che ho scritto anni fa sulle conseguenze della Seconda guerra mondiale nei Balcani. In Jugoslavia, ad esempio, tutti coloro che erano di destra furono diffamati dai partigiani e ci furono uccisioni di massa. Non voglio entrare nel merito di tutta l’argomentazione “il comunismo ha ucciso cento milioni di persone”, ma c’è del vero in quell’idea. Stigmatizziamo i nazionalsocialisti perché avevano il teschio sul cappello, mentre altri facevano altrettante stragi senza quei simboli, e li consideriamo in modo diverso perché avevano un sistema di valori da “utopia futuristica”.

Questa idea è ancora attuale con la Silicon Valley. Non impariamo mai che le buone intenzioni non portano necessariamente a buoni risultati. Molte “buone intenzioni” delle corporation sono ammantate dal linguaggio dell’utopia. Mark Zuckerberg, per esempio, ha attraversato questo ciclo di “voler rendere migliore la vita di tutti”, ma ora si comincia a vedere emergere un approccio più individualista e imprenditoriale, in cui la narrazione è: “Non sappiamo cosa sia meglio per nessuno, ma renderemo possibile tutto ciò che vuole la gente”. Questo cambiamento è ciò che Musk e Zuckerberg stanno facendo ora con X e Meta. Ed è questo che lo rende uncanny: promette una cosa ma ne produce un’altra.

Hai ragione sulla salute mentale: i social media hanno aumentato la consapevolezza su alcuni problemi, il che è fantastico. Ma allo stesso tempo, c’è questa bizzarra esplosione di “influencer della malattia mentale” che usano le loro lotte per la salute mentale come un’identità, trasformandole in un modo per commercializzare se stessi.

Questa è una parte dell’equazione. L’altra parte significativa è che la tecnologia che usano contribuisce al problema della salute mentale. Chiunque non veda che ciò che stiamo facendo al nostro cervello con la tecnologia ha un effetto negativo è solo… Beh, non c’è altro modo di dirlo. Se non vedi il legame tra la tecnologia contemporanea e la proliferazione di patologie come i disturbi dello spettro autistico, l’ADHD, il disturbo bipolare, la depressione, il disturbo borderline di personalità, allora sei un idiota. Non posso dire altro.

Pubblichi spesso immagini di animali sui tuoi social media. Ricordo una foto del parassita delle “lumache zombie” che è diventata virale qualche tempo fa. Credo di averla vista per la prima volta sul tuo account Instagram e l’ho trovata davvero disturbante. Pensi che la violenza sia una legge della natura? È inevitabile o è più che altro una costruzione sociale?

È una domanda eterna. Certo, la violenza fa parte della natura. Basta passare un po’ di tempo nella natura. Non è nemmeno una domanda. Ma la percezione di essa… beh, aggiungiamo uno strato di interpretazione umana. Basta guardare il mio gatto, per esempio. Gli voglio bene, è carino, ma quando lo guardo uccidere un animale, diventa un predatore psicopatico. Prende qualcosa, lo fa a pezzi, lo lancia in giro, gioca con il sangue. Non c’è nulla di strano in questo. La natura è proprio così. Non ho l’abitudine a postare maltrattamenti sugli animali. Trovo interessanti alcuni fenomeni biologici. Per esempio, il parassita della lumaca zombie: è biologicamente affascinante. Ho un altro account chiamato @crypt0cryptids, che molte persone non sanno essere mio. Adoro quell’account. Si occupa di cose che trovo interessanti. La natura è così incredibile. L’account è nato con una donna statunitense di nome Moonchild. Inizialmente volevamo concentrarci sui criptidi (animali mitologici semi-fantastici), ma ben presto sono diventate tutte creature reali, perché c’è così tanta roba fighissima là fuori. Ma nulla di ciò che pubblico riguarda la violenza. Sono solo cose che trovo interessanti. Con la storia della lumaca zombie, non stavo cercando di esprimere nulla di diverso da “Wow, è pazzesco”.

Credi in Dio?

Sì, credo in Dio, certamente. Prego ogni giorno e medito. So che sembra un cliché, ma non sono particolarmente religioso. Mi piace andare in chiesa, ma odio davvero quando le persone cercano di dirmi in cosa dovrei credere. Semplicemente, faccio il mio. Sono grato di avere un legame con Dio. Non entrerò troppo nei dettagli, ma l’aver stabilito un legame con Dio, o almeno l’averci provato, mi ha reso molto più felice. Il rovescio della medaglia di tutto ciò di cui abbiamo parlato, come i social media e la net culture, è il distillato più assoluto della disconnessione dalla vera umanità. In compenso, nella parte della mia vita che non è sui social media, penso che aiutare gli altri, fare qualcosa nella propria comunità – senza pubblicarlo sui social media – essere un buon collega, un buon familiare, un buon fidanzato, una buona fidanzata, un buon figlio, una buona figlia… – siano cose davvero importanti. Avere un legame con Dio è una parte, ma è altrettanto importante essere connessi alla propria comunità e agli altri esseri umani. Non ne faccio un grande sfoggio online, ma è una parte importante della mia vita. Quando la gente parla di salute mentale, una cosa che vorrei dire è: se passaste un po’ meno tempo ad analizzare voi stessi e un po’ più di tempo a pensare a come aiutare gli altri, probabilmente sareste molto più felici.

Just Girly Things: si chiamava così il primo meme a causare uno shock culturale tra le comunità femminili online. Era il 2011 quando un blog Tumblr diede vita al format vincente costituito da una foto stock accompagnata dalla descrizione di un’esperienza (una sensazione, un’abitudine o desiderio) associata alla girlhood e condivisibile dalle ragazze di tutto il mondo.

Non a caso, le immagini di justgirlythings sono anche state tra le prime a essere soggette a trasfigurazioni compiute in parallelo con la trasformazione del modo di stare online delle sue stesse fan. Con l’aumentare dell’età anagrafica di chi era preadolescente negli anni 2010, e con il naturale sviluppo di un’ironia nichilista che avrebbe governato internet nel decennio a seguire, l’ingenuità delle aspirazioni di noi stesse da adolescenti si scontrava con la realtà della crescita generando un’ironia degli estremi. Just Girly Things: sacrificare il tuo ragazzo a satana e utilizzare il suo teschio come tazza per i cereali è solo una delle migliaia di variazioni.

Mentre le sottoculture femminili del web erano occupate a uccidere i loro padri in versione memetica (desacralizzare i meme intensamente amati durante l’infanzia), i confini dello stesso essere una ragazza online cambiavano rapidi quanto la stessa struttura di internet. Dai fashion blog indie sleaze a Tumblr fino alle pagine di Rookie Mag, la girl online diventava più disillusa e arrabbiata, soprattutto negli spazi di espressione personale lontani dai patinati GRWM (“Get ready with me”) delle prime celebrità di YouTube. Armata di un nuovo cinismo, la girl online sfuggiva sempre di più a una definizione singolare per aprirsi alla possibilità di essere tante cose, e per cominciare ad agire nel nome di una chimera (una qualche sorta di liberazione?) attraverso la comunità online su cui era cresciuta, ma non di certo grazie a quelle innocenti aspirazioni della fanciullezza.

Definire lo stato di essere una ragazza online è complicato, e i contorni dei suoi sviluppi contemporanei sembrano essere sempre più tendenti alla rarefazione. Nel tentativo di un’etnografia digitale alla ricerca delle risposte, Angelicism01 è la creatura multiforme che illumina il cammino e lo confonde allo stesso tempo.

Una delle recensioni su Letterbox più popolari di FILM01, l’opera filmica-manifesto realizzata da Angelicism, contiene la seguente combinazione di parole, sicuramente introvabile nella bibbia: “Versione fanmade white girl corecore della fine di Evangelion con una spolverata di thinspo e ecofascismo”. L’alfabeto di questa entità misteriosa, autrice del film e di un famosissimo Substack (ora tristemente vuoto) che per anni ha plasmato il pensiero collettivo dell’intera scena newyorkese di Dimes Square, è effettivamente simile a una bibbia del Nuovo Cattolicesimo internettiano; una preghiera che ha trovato il modo di auto-diffondersi nel più affascinante e inquietante dei modi.

Nel 2024, dopo la prima del film all’Anthology Film Archives (il cinema creato dai leggendari registi sperimentali Jonas Mekas, Stan Brakhage, Jerome Hill e Peter Kubelka), Angelicism ha affidato la distribuzione mondiale del suo lunghissimo film (uno dei cut più lunghi, “Paradise Cut”, dura 10 ore) al potenziale religioso della sua chiamata in azione: con una Instagram Story ha chiesto ai suoi adepti intorno al mondo chi fosse interessato a organizzare una proiezione del film nel suo paese. Le regole da seguire all’inizio – svanite progressivamente con il numero di proiezioni in tutto il mondo – erano le seguenti: il film sarebbe stato proiettato solo al cinema, in una giornata senza nessun altro film in programmazione e con un disegno del suono allestito secondo precise indicazioni. La quarta e ultima regola, l’unica a non essere stata mai infranta durante tutte le proiezioni organizzate, implicava la creazione di un account Instagram dal nome utente “angelicism_nomedellacittà” per ognuno dei luoghi interessati. Il messaggio è chiaro: Angelicism è un’entità così potente da riuscire a parcellizzare la sua identità negli sforzi dei suoi discepoli. Per alcuni giorni – il necessario per promuovere l’arrivo di FILM01 in sala (o galleria, o centro d’arte, o stanza da letto di uno studente di arte) – il corpo dell’adepto avrebbe dovuto postare impersonando la sua Dea, come se fosse stata lei a suggerirgli il linguaggio mistico attraverso una possessione.

Tutti gli account, molti dei quali ancora visitabili, – Berlino, Londra, Copenhagen, Parigi, Roma (Not è colpevole di aver ceduto all’ascendente di questa strana entità) – replicano gli stilemi estetici tipici di Angelicism: collage di frasi dal tono biblico in Helvetica su sfondi bianchi, ragazze dalla pelle candida con minigonne da tennis, strani meme sulla politica confezionati da meme sulla cultura pop. L’immagine di Angelicism è una strana creatura figlia di American Apparel, TikTok e meme generati da intelligenza artificiale: in sostanza, è la ultimate girl online, una che il teorico di internet Geert Lovink ha definito la sua “poetessa del web preferita”.

Il fenomeno Angelicism, diffusosi in giro per l’Europa grazie a una febbre collettiva che ha convinto abbastanza persone che il film e la sua autrice fossero il sintomo di un momento importante della storia di internet e della contemporaneità, ha origine in un certo movimento culturale nato dalle conseguenze della trasformazione del web in quella che il teorico Yancey Strickler ha definito “Dark Forest” in un saggio virale del 2019. La teoria spiega che, per sopravvivere a un internet inondato da slop di AI, annunci pubblicitari, fake news e influencer manovrati da grandi aziende, i pochi utenti umani rimasti abbiano cominciato a nascondersi, silenziosi, li dove nessuno può vederli (e di conseguenza, vendere i loro dati alle multinazionali). Il risultato è un internet apparentemente morto, e che invece – così come una foresta immersa nel buio dove è impossibile intercettare gli animali che la abitano – è vigorosamente in vita in chat semi anonime, server di Discord, podcast, canali di Telegram, comunità crypto e newsletter di Substack.

Gli altri pilastri fondamentali che reggono l’ideologia di queste comunità post-woke sono l’abolizione dell’identità in favore di una continua e multiforme performance online

La sfiducia per il “clearnet” (praticamente i social media e le altre piattaforme aperte) e l’estremo cinismo nei confronti della cultura mainstream è arrivata presto a coincidere con il fascino per le modalità conservatrici dei movimenti di destra Americani: ricoperto da una doppia patina di ironia mescolata a sincerità, il pensiero degli utenti di queste comunità include l’idea che impersonare la destra sia l’arma perfetta per prendersi gioco del progressismo e del politically correct che sta rovinando l’arte attraverso la censura e le identity politics. “Vibe Shift” è il termine con cui, nel 2022, la critica culturale aveva scelto di definire questo movimento verso la destra che coinvolge soprattutto le generazioni giovani e online. Estremismo, umorismo contorto e post-verità sono gli ingredienti principali dell’internet contemporaneo.

Gli altri pilastri fondamentali che reggono l’ideologia di queste comunità post-woke sono l’abolizione dell’identità in favore di una continua e multiforme performance online, lo sviluppo di una nuova sincerità che non prevede verità assoluta ma è nascosta sotto strati di post-ironia, l’idea dello “schizoposting” come forma d’arte e strumento per raggiungere uno stato di guarigione, e l’infinito.

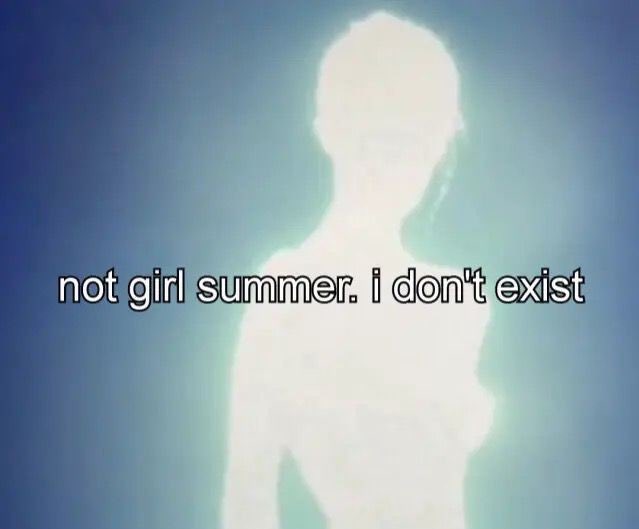

“Schizoposting” si riferisce all’atto di postare meme come se si fosse in preda a un perenne stato di psicosi infusa di simboli religiosi o occulti, paranoia e rifiuto della materialità in favore di un nuovo tipo di coscienza sbloccata grazie al postare collettivo. Affermazioni come: “Logging in is an acceptance of all weightlessness and a rejection of finitude”, “Every post is a devotion to God”, “Not girl summer. I don’t exist”.

questo tipo di female edgelord, o “femtroll”, ghigna soddisfatta ai commenti seri di chi si sente affrontato dalle sue provocazioni, fiera del fatto che la sua comunità online la consideri “based” piuttosto che “cringe”

A redigere quello che, ad oggi, è probabilmente il più preciso manifesto dello Schizoposting è stata Charlotte Fang, famigerata creatrice della DAO (comunità autonoma decentralizzata) crypto anti-woke Remilia Collective, che oltre ad aver dato vita a una serie di NFT dal nome “Milady” su Ethereum, ha coniato il termine “Network Spirituality” per descrivere un’ideologia basata sui meme e lo shitpost come porta d’accesso a una spiritualità condivisa online.

“La Network Spirituality consiste nel sintonizzarsi su una coscienza condivisa, in cui puoi comunicare alla velocità del pensiero tramite la telepatia.

La Network Spirituality è l’abbandono dell’ego legato al meat-space (il mondo materiale)) e l’adozione di una persona digitale connessa a una rete alveare. […] Una volta incontrata, potrai sentirne l’energia diffondersi dalla tua tastiera. È viscerale. È elettrica. È divina.

La Network Spirituality sostiene che la maggior parte delle critiche, fatte su qualsiasi base al di fuori di Verità e Bellezza e della sostenibilità memetica generale nel mercato delle idee, derivino dalla proiezione di insicurezze o dalla malafede, radicate in preoccupazioni materiali antitetiche a qualsiasi esistenza senza ego sulla rete.

La Network Spirituality potrebbe configurarsi come la nuova ideologia del dissenso: integrare valori spirituali e morali nei meme iscritti in Registri Distribuiti che si auto-propagano naturalmente.

La Network Spirituality è utile perché ci ricorda la noia – sia semiotica che spirituale –della vita incarnata. In quale punto di questo processo semantropocentrico, rizomatico e cripto-estetico ho incontrato degli angeli (noi, voi)?”

Non è così difficile pensare che, nel mondo attuale fatto di assenza di riferimenti e polycrisis, la religione sia per le generazioni native digitali esperita e intesa a fondo solo grazie alle eggregore nate dalle sottoculture online. Se l’internet di oggi è un bizzarro mix di ironia e sincerità, gli archetipi della “Sad Girl” e della “Schizo Girl” sono i suoi due figli preferiti. Se una esalta gli attachment issues, i trauma familiari e il concetto di guarigione abbracciando un vocabolario visivo composto da corpi fragili, agnelli bianchi, vestiti in pizzo e canzoni di Lana del Rey, l’altra sfugge alle passioni terrene per allinearsi a un elevato livello di percezione fatto di strutture mentali criptiche (“Noticing patterns”), intuizioni ancestrali ed eliminazione del sé.

L’importanza culturale dell’archetipo della Sad Girl ha permesso l’ascesa della sua naturale evoluzione storica: un tipo di microcelebrità femminile che ai componenti di fragilità e ingenuità (“sillyness”) contrappone la condivisione di idee paradossali e controverse sulla struttura della società, la politica e il linguaggio (in particolare, quello che può considerarsi innocuo o offensivo). Perfetta trickster intenta a occultare qualsiasi tipo di razionalità con la più criptica meta-ironia, questo tipo di female edgelord, o “femtroll”, ghigna soddisfatta ai commenti seri di chi si sente affrontato dalle sue provocazioni, fiera del fatto che la sua comunità online la consideri “based” piuttosto che “cringe”.

Le female edgelord, femtroll, femcel (la stessa parola “incel”, in realtà, è stata coniata da una donna per autodefinirsi) e Sad/Schizo Girl sembrano provenire tutte dalla stessa matrice: l’esperienza di essere una ragazza online intenta a descrivere sé stessa attraverso la condivisione di fiumi di contenuti provenienti da fonti diverse riversati sulla propria bacheca di Tumblr o blog personale.

“Molte persone pensano che la cultura femcel sia nata da quella incel ma, secondo la mia onesta opinione, si tratta di una sottocultura che nasce dall’esperienza femminile e dall’adolescenza nel suo complesso” scrive un utente su Reddit. Nel saggio Everyone Is a Girl Online, la teorica Alex Quicho scrive di come la cultura pop – e la dimensione online in cui siamo abituati a vivere – sia chiaramente stata definita dall’eredità della “sad girl online”, e di come tutti i tipi di utenti conservino questo archetipo internalizzato quando esprimono i propri desideri attraverso orde di meme sul web.

Dove vive davvero una “Girl Online”? Nell’allontanamento dalla forma fisica o nello spazio riservato al desiderio altrui? Nelle group chat conservatrici (o addirittura estremiste), nei podcast che inneggiano a processi di guarigione, nelle richieste di aiuto in forma di newsletter di Substack o nella riappropriazione attraverso i meme della figura del “troll”, da sempre associata a sottoculture di internet prettamente maschili?

La pratica dello Schizoposting e il commovente desiderio di una fusione con l’infinito si prefigurano come la manifestazione online di quello che Tiqqun chiama “angel complex” in Preliminary Materials for a Theory of the Young Girl: l’aspirazione a una perfezione che può essere raggiunta solo nell’incorporeità.

La Schizo Girl è costretta in un sistema complesso di segni che le parlano e a cui lei è chiamata a rispondere per elezione divina, in preda a istinti opposti che la spingono a liberarsi da sé stessa e contemporaneamente cercare l’identificazione con il mondo che la circonda. La sua intuizione celestiale l’ha resa consapevole di come il tessuto virtuale significhi una possibilità di guarigione e trasformazione, rivelandole la trama indistruttibile che lega la femminilità allo spazio digitale e alla tecnologia.

Girlhood is a spectrum.

La violenza si è sempre adattata a diversi mezzi di rappresentazione visiva, dalle arti ai media tradizionali, fino alle piattaforme di social media più recenti, in modo da soddisfare sia i gusti delle élite sia quelli del pubblico generalista. Mi sono spesso chiesta se la violenza abbia necessariamente bisogno di una componente visiva per essere rappresentata e riconosciuta come tale.

La professoressa di Media e Comunicazione Lilie Chouliaraki, riferendosi al bombardamento dell’Iraq durante l’attacco del 2003, ha osservato come particolari elementi scenici sfruttino un’estetica che all’orrore unisce una sorta di bellezza perturbante. Dall’invasione di Baghdad, le culture visive e i media hanno subito cambiamenti drastici rispetto a come li conoscevamo fino ad allora: la copertura mediatica continua 24 ore su 24 si concentrò interamente su bombardamenti, riprese aeree, filmati originali e immagini satellitari, mostrando tanto una sofferenza diffusa spettacolarizzata quanto una performance di violenza organizzata. La produzione di immagini dell’invasione brutale dell’Iraq è stata seguita da un altro shock nel 2004, quando furono divulgate le foto dalla prigione di Abu Ghraib grazie alla denuncia di un whistleblower, il soldato di riserva dell’esercito statunitense Joseph Darby, che trovò le immagini su un CD lasciato da uno dei soldati coinvolti nelle torture e le segnalò ai suoi superiori. Le immagini ritraevano cadaveri, stupri, sodomizzazioni, gravi abusi e torture inflitte a uomini iracheni detenuti dal personale militare statunitense, in una sequenza di umiliazioni che è passata alla storia come una delle più vergognose rappresentazioni della brutalità in età contemporanea.

Avrebbero dovuto processare l’intera catena di comando, ma solo pochi tra i molti soldati coinvolti – Charles Graner Jr., Ivan “Chip” Frederick II, Lynndie England e Sabrina Harmon – furono sottoposti a corte marziale, condannati, incarcerati in prigioni militari e congedati con disonore, scontando però delle pene ridotte. Questo portò la società statunitense a ritenere che le torture di Abu Ghraib fossero casi isolati perpetrati da squilibrati malati, nonostante anche il documentario di Rory Kennedy del 2007, Ghosts of Abu Ghraib, abbia esplicitamente affermato che la tortura fosse una tattica approvata dalla Casa Bianca. Nomi come George W. Bush, Dick Cheney e Donald Rumsfeld rimasero rispettati e onorati nella “terra dei liberi e patria dei coraggiosi”, come affermato dal professor Hamid Dabashi. Lo sforzo per “ridimensionare l’osceno” nella rappresentazione del crimine fu completamente vano, poiché nei decenni successivi le scene macabre di Abu Ghraib divennero iconiche, in quanto incarnavano una forma di barbarie razionale, oltre alla brutalità sistematica dell’invasione militare statunitense: un’occupazione illegale, una conquista imperiale.

اللعنة عليهم

Maledizione su di loro

Dopo la pubblicazione delle foto di Abu Ghraib, numerosi artisti di fama internazionale si sono affrettati a rappresentare, moltiplicare e contestualizzare l’orrore, spesso utilizzando una prospettiva quasi estetizzante, come esemplificato dai disegni di Richard Serra e Fernando Botero del 2004. La riproposizione ripetuta di queste immagini, nel complesso, non solo sembra aver ignorato la dignità delle vittime e aver mancato di sensibilità verso le loro esperienze, ma potrebbe anche aver causato ulteriore sofferenza con una potenziale ritraumatizzazione dei soggetti coinvolti. Al contrario, gli artisti arabi hanno decostruito le narrazioni faziose e stereotipate sulla Guerra del Golfo e il suo trauma nella grande mostra collettiva Theater of Operations: The Gulf Wars 1991–2011, svoltasi tra il 2019 e il 2020. Questo evento ha presentato oltre 300 opere di più di 80 artisti, 36 dei quali provenienti da Iraq, Kuwait e dalle loro comunità diasporiche, come Thuraya Al-Baqsami, Jamal Penjweny e Monira Al Qadiri. Tuttavia, quando la mostra ha avuto luogo al MoMA PS1 a New York, ha ricevuto scarsa attenzione. Come continua a spiegare Dabashi, «le culture imperiali prosperano sulla loro amnesia intenzionale». Apparentemente, l’arte opera come un dispositivo estetico attraverso il quale lo sguardo (prevalentemente occidentale) riesce a cogliere una realtà orrorifica attraverso una lente di ingrandimento o di abbellimento.

Più recentemente, in un video pubblicato su Instagram il 27 maggio 2024, la content creator palestinese Salma Shawa ha evidenziato le conseguenze del massacro a Rafah avvenuto il 26 maggio 2024. In un suo reel ha sollevato delle domande sull’opportunità e il senso non solo di creare ma anche di condividere una versione cartoon o un disegno a colori direttamente ispirato al corpo di un bambino decapitato e massacrato nella realtà, ucciso dall’IOF, con fiori che sbocciano dal suo corpo senza testa. L’immagine è stata postata e successivamente condivisa a neanche ventiquattro ore dalla strage, in parte per influenzare gli algoritmi ed evitare la censura. Indipendentemente dalle intenzioni dell’artista, la rapida e massiccia diffusione di questa immagine ha generato interpretazioni pericolosamente distorte. L’immagine è stata considerata un modo per attenuare l’orrore, un dispositivo narrativo estetizzante per affrontare mentalmente una realtà insostenibile, finendo però per generare dissociazione e distacco emotivo. Shawa ha giustamente sottolineato l’importanza di considerare il tempismo di tale immagine. Rimane da chiedersi se sia stata pensata davvero come meccanismo di coping per esprimere speranza, rabbia o altri sentimenti difficili da verbalizzare.

L’influenza giapponese

Il Giappone rappresenta un fenomeno storico unico in quanto inventore e promotore di tendenze di consumo culturale e sottoculturale. Queste tendenze sono considerate il soft power della nazione, spesso descritto come “diplomazia della cultura pop”, in contrapposizione all’approccio duro della classica superiorità militare. Tra queste tendenze socio-culturali vi sono l’estetica kawaii, l’industria degli anime e dei manga, e i fandom associati come quelli legati alla cultura otaku e al cosplaying.

Prima di esplorare questo tema, ho notato che nell’approccio contemporaneo all’estetizzazione della violenza due processi distinti si stanno fondendo e stanno collassando l’uno nell’altro: beautification e cuteification, dove il suo essere carino [cuteness], a differenza della bellezza, dà l’impressione che il soggetto o l’oggetto considerato possa essere facilmente posseduto e che sia facilmente accessibile. Sebbene tradizionalmente considerata incapace di ispirare attrazione sessuale, nel contesto contemporaneo che sto esaminando, con l’implosione dei suoi confini, la cuteness evolve in qualcosa di inedito, capace di esprimere una sessualità immediata e non minacciosa. È in questa transizione che, nelle culture sopramenzionate, emerge in varie forme una figura chiave particolare: la figura simbolica, archetipica e inorganica (eppure rappresentata con una corporeità piuttosto vivida) della ragazza vista come agente attivo che diffonde la sua pervasiva dolcezza insieme a un fascino ambiguo.

Per citare Maria Solis nel suo articolo Why ‘Girls’ Rule the Internet, «la parola “ragazza” è in opposizione non a “ragazzo” ma a “donna”». Sebbene Solis si riferisca alle implicazioni della femminilità e delle relative responsabilità adulte, credo che questo principio si applichi anche in questo contesto: la giovane ragazza, talvolta persino preadolescente, non è semplicemente una figura umana, ma è la proiezione di un comportamento che funge da tramite per l’immaginazione. Ma l’immaginazione di chi?

Come esplorato dallo psicologo e critico Tamaki Saitō nel suo libro Beautiful Fighting Girl, l’ossessione per il personaggio della combattente femminile in anime e manga nasce da una posizione di potere e di sottomissione: «La sua posizione privilegiata si fonda sul fatto di essere un oggetto del desiderio assolutamente irraggiungibile». Bisogna chiedersi ancora una volta: ma il desiderio di chi? Saitō collega questa figura agli otaku, generalmente ragazzi o uomini (e la differenza tra i due potrebbe essere particolarmente rilevante in questo contesto), «[fan] appassionati di anime, manga e giochi per il computer […] noti […] per la loro conoscenza quasi enciclopedica e feticistica di specifici filoni della cultura visiva», i quali spesso hanno complesse fantasie sessuali verso personaggi femminili fittizi che «spaccano il culo a tutti».

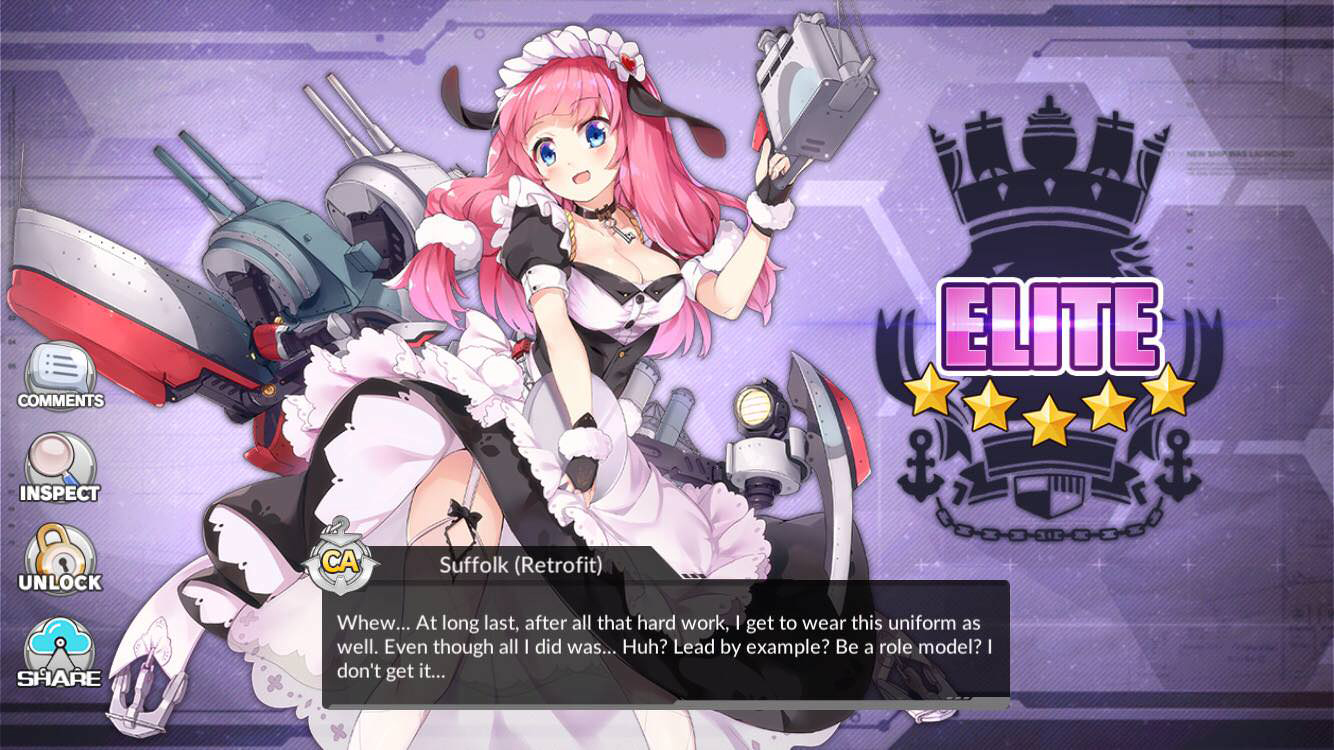

Azur Lane

Con il tempo, il personaggio femminile antropomorfo (gijinka) si è intrecciato a un’estetica “operativa”, come nel caso della romanticizzazione delle navi da guerra in stile manga che ha influenzato significativamente il videogioco cinese shoot ‘em up Azur Lane, divenuto estremamente popolare in Giappone intorno al 2017. I giocatori assumono il ruolo di comandanti di queste “shipgirls” – antropomorfizzazioni moé delle navi da guerra. Azur Lane presenta oltre 600 personaggi collezionabili, ognuno con caratteristiche fortemente feticizzate, che spaziano da un aspetto giovanile a scollature prominenti, per offrire tanto una rappresentazione immatura del corpo femminile quanto una più matura. Queste “shipgirls” si ispirano a navi reali utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale, e si basano sui nomi, le storie e le caratteristiche di vere imbarcazioni, come la tedesca Z1 Leberecht Maas. Come sottolineano gli studiosi Francesco Toniolo e Stefano Caselli, i corpi delle shipgirls in Azur Lane sono al centro del suo sistema commerciale, poiché possono essere «collezionati, acquistati, migliorati, espansi e modificati».

Dakimakura

Allargando il discorso, il Dakimakura – un cuscino da abbracciare che riproduce a grandezza naturale un’immagine ispirata agli anime – è diventato un simbolo iconico della sostituzione del partner nelle comunità di Incels e Weebs. Sempre più spesso si osserva un legame tra la cultura waifu e il movimento statunitense per il diritto a detenere armi da fuoco legato al Secondo Emendamento, i cui sostenitori usano questo oggetto per esprimere il loro amore per entrambi. In sostanza, questa combinazione di armi e waifu incarna una realtà parallela distopica, dove il potere egocentrico della superiorità armata si intreccia con l’ideale irrealizzabile di una donna sottomessa e ipersessualizzata. Politicamente, questa immagine simboleggia il trionfo del conservatorismo radicale, rafforzando una cultura della “libertà armata” e promuovendo ruoli di genere tradizionali di dominazione maschile e sottomissione femminile. L’industria tattica statunitense e i sostenitori del Secondo Emendamento di Weapons Grade Waifus, originariamente nato come una pagina Facebook, ora prosperano nella vendita di toppe motivazionali a tema ragazze anime provocanti con fucili.

A proposito dell’ostentazione della propaganda di guerra online, le origini dell’estetica digitale all’interno della cultura militare possono essere fatte risalire ad alcuni video pubblicati su YouTube tra il 2005 e il 2007 che mostrano membri dell’Aeronautica e dei Marines statunitensi durante le invasioni in Iraq e Afghanistan. In un capitolo del volume collettivo The Aesthetics and Affects of Cuteness, la studiosa Maria Pramaggiore esamina come, in alcune scenette su YouTube di militari statunitensi che fanno dubbing e ballano su canzoni pop, «le provocazioni sessuali e di genere, spesso comiche, risuonano con la propaganda ufficiale che giustifica la guerra al terrore degli Stati Uniti attraverso un dualismo di forte impatto che contrappone un Occidente secolare, illuminato ed egualitario a un Islam patriarcale le cui donne oppresse necessitano disperatamente di essere salvate».