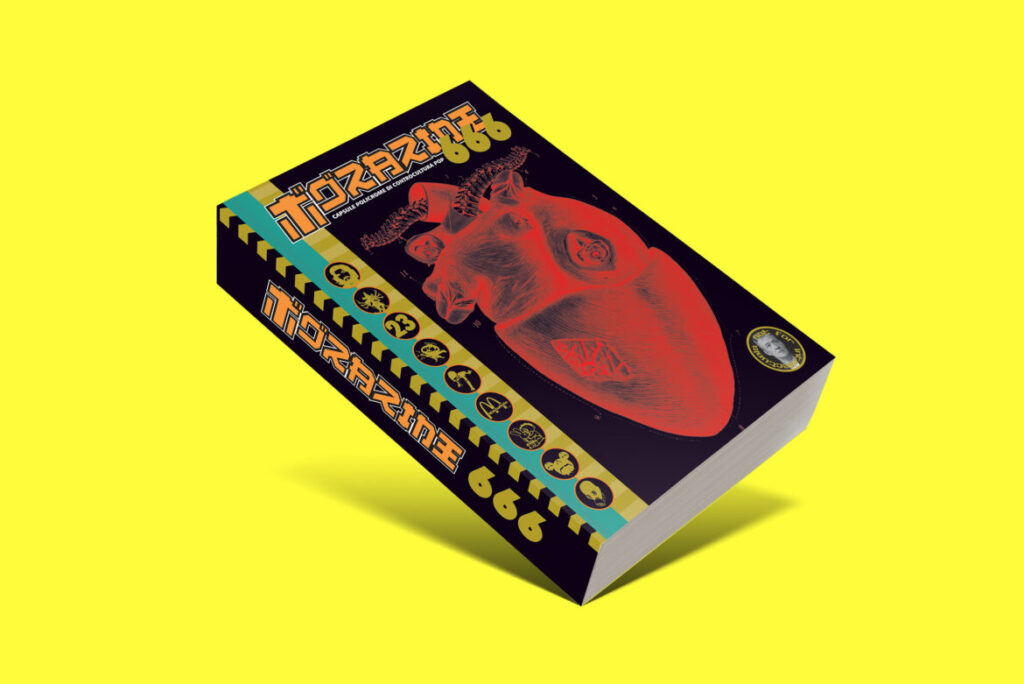

Dallo scorso 13 novembre è possibile (pre)acquistare Torazine 666: un mattone di oltre 666 pagine che raccoglie tutto quanto è stato pubblicato a nome Torazine tra 1995 e 2002, dai numeri della rivista a poster, flyer e “frattaglie varie”. In vista dell’uscita dell’antologia riproponiamo quindi un’intervista a Rota Masada, tra i fondatori originari della rivista, uscita originariamente su VICE.

Attenzione! Vi ricordiamo che Torazine 666 è un progetto Prima O Mai (Ratigher + NERO). Il libro potrà essere acquistato entro e non oltre il 24 dicembre 2024, dopodiché mai più!

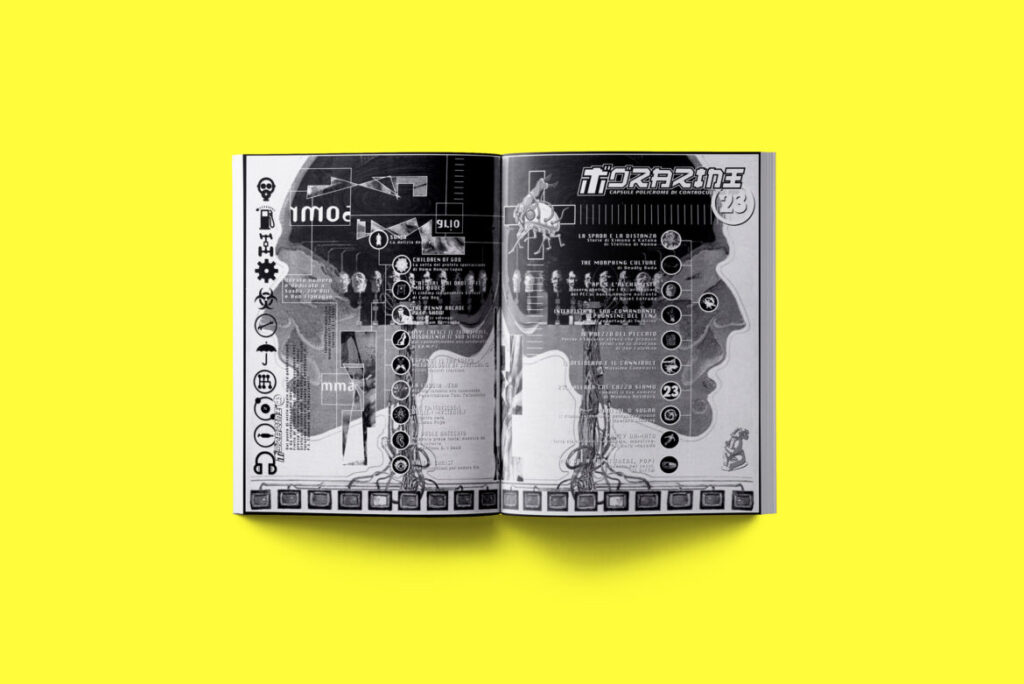

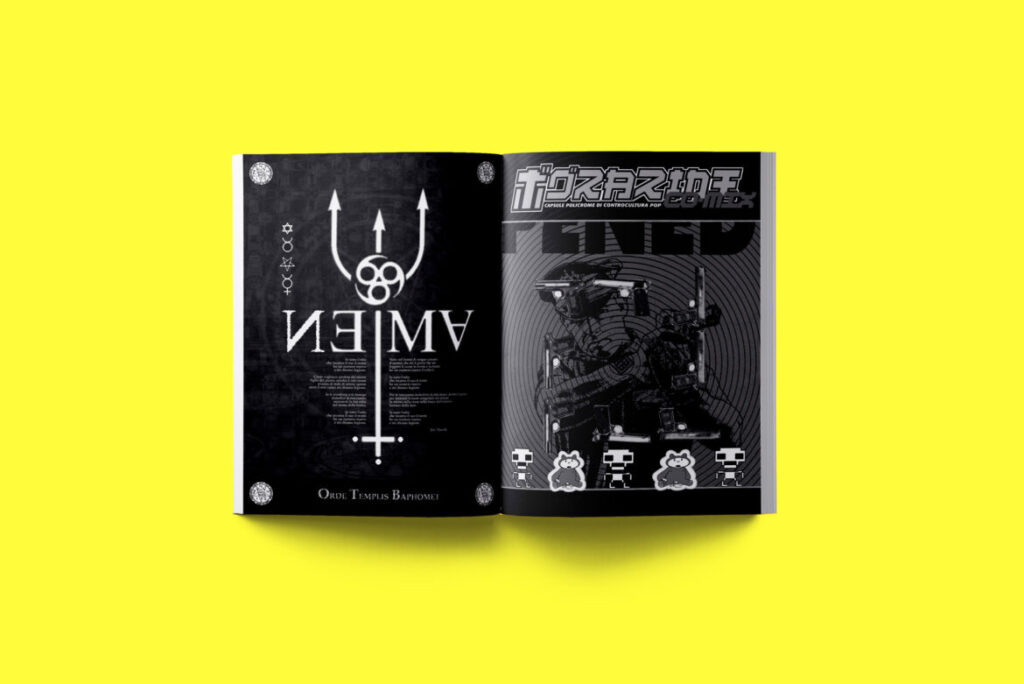

Torazine è stata la più radicale esperienza dellʼeditoria underground italiana. Era una rivista “tossica” come tossici erano i suoi autori, anche nel senso letterale del termine. Per qualche tempo, fu uno dei marchi più chiacchierati, controversi e discussi di quel sottomondo a cavallo tra rave illegali e centri sociali occupati che negli anni Novanta alterò in maniera spiazzante le geografie della cultura alternativa italiana: con le sue copertine in cui il volto di Charles Manson si sovrapponeva a quello di Che Guevara, lʼestetica ributtante che faceva pensare a un misto di satanismo acido e depravazione gratuita, e i “grandi reportage” su droghe, integralisti islamici e sesso quasi sempre estremo, Torazine di quel mondo fu una specie di negativo pestilenziale: “Tora Tora Tora è lʼurlo dei kamikaze. Torah è legge, la grammatica (…) Suicidi. Sublimi. Corrono lieti incontro alla morte”, recitavano ai tempi i toraziniani.

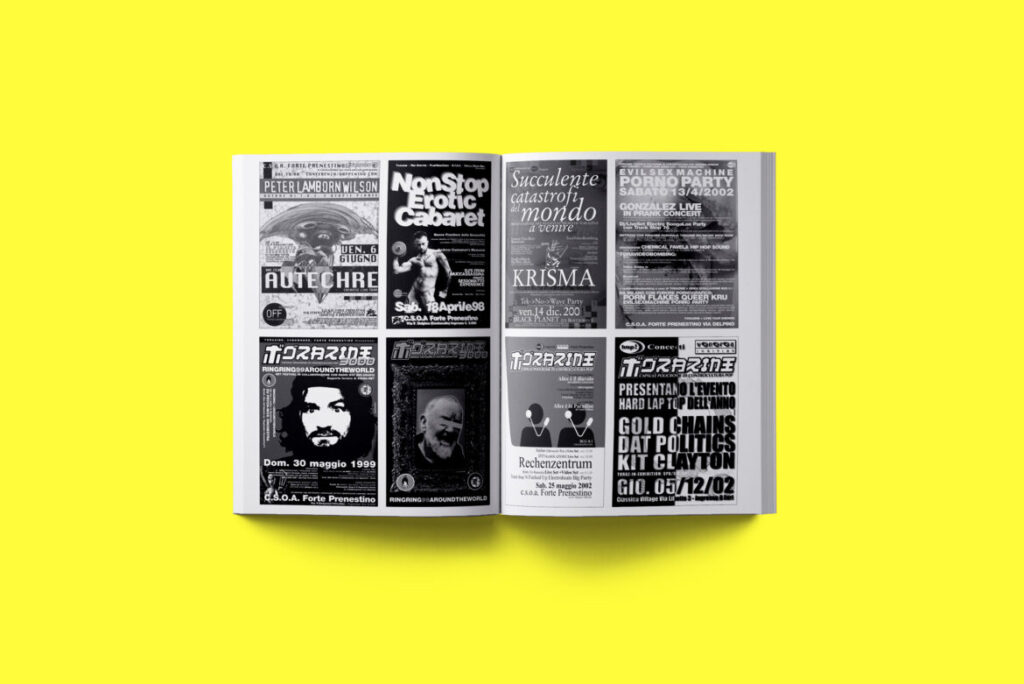

Il primo numero di Torazine risale al 1996. Lʼultimo uscì nel 2001: Torazine 11.9 si chiamava, e allʼinterno conteneva una fantomatica pubblicità delle Osama Airlines oltre che i consueti, incomprensibili articoli-saggio su Echelon e il controllo globale, Barbie possedute, il messaggio marxista-leninista dei Puffi, Orsi, nazismo magico e “istituzioni di fantalinguistica sistematica”.

Che questa roba fosse reperibile in una qualsiasi libreria Feltrinelli, oggi quasi mi sembra impossibile. Anche perché Torazine oltre che una rivista era prima di tutti un mondo, una famiglia di debosciati, una milizia di pervertiti con base a Roma che per tutta Italia organizzavano feste, eventi, appuntamenti sempre improntati al più sublime, violento, a volte ingiustificabile cattivo gusto. Andavi al lancio dellʼultimo numero, e ti ritrovati accanto un tizio tutto nudo che ti chiedeva di versargli addosso la cera di una candela accesa, mentre dalle casse promanava una cacofonia di ritmi techno hardcore, amena musica lounge, e pop sintetico squisitamente kitsch. L’aperitivo magari era a base di cavallette fritte. Ti divertivi, ma stavi male. Per andare al bagno cʼera sempre la fila. Cosa succedeva dentro quei bagni, è faccenda sulla quale per il momento sorvolo.

Torazine fu anche lʼultimo capitolo di una saga nata trentʼanni prima con fogli come Mondo Beat, e poi proseguita con testate come Re Nudo, Cannibale, Decoder: tutte storie molto diverse tra loro e in qualche caso anche inconciliabili, è vero. E però, resta il fatto che dopo Torazine lʼeditoria underground italiana è sostanzialmente… morta. Scomparsa. Sostituita dai flussi della comunicazione on line, oppure diluita in una quantità di sigle vieppiù minuscole, laterali, nel peggiore dei casi ininfluenti. Che quella saga porti come epitaffio una rivista così esplicitamente votata alla morte come Torazine, pare quasi naturale. Persino giusto.

Io entrai nellʼorbita dei toraziniani quando la rivista era già agli sgoccioli. Ne nacque una nuova rivista, Catastrophe, molto diversa dalla testata-madre. In fondo era giusto così: arrivati a quel punto, nessuno ne poteva più di sangue e merda. Anche i rave erano diventati noiosi. Dai capannoni industriali fuori il Raccordo Anulare, ci si era rifugiati nei più accoglienti club di Testaccio. San Lorenzo, il quartiere-rifugio dei cani sciolti e delle creature strane, stava diventando unʼinsostenibile sequela di locali, pub di infima categoria, e consumismo fuorisedista. Dietro lʼangolo si andava annunciando il profilo della gentrificazione pignetina.

Per parlarmi di Torazine, avrei potuto contattare Francesco Macarone Palmieri aka Warbear, che della rivista fu il motore e ideologo principale; oppure il Duka, che ne fu il portavoce e volto-immagine; o Matteo Swaitz, che prima di darsi ai film porno e ai video per il Truceklan, Torazine lʼha fondata. Ma il primo lo intervistai per una cosa su manifestolibri, col secondo mi sono già dilungato sul senso della stagione rave, e il terzo rimase tra i toraziniani per un numero appena. Restava Stefano Rota Masada, forse il più enigmatico tra le firme storiche della rivista, nonché quello dalla biblioteca meglio fornita. Ci siamo dati appuntamento in una libreria-caffè (ovviamente in quel di San Lorenzo), e questo è quanto ci siamo detti.

Comincerei da uno degli episodi toraziniani più rimasti nel folklore locale: la presentazione di non mi ricordo quale numero della rivista – credo fosse il quarto – al Degrado, uno dei locali più torbidi della Roma tra fine anni Novanta e inizi Duemila…

Il Degrado era un locale transgender, sostanzialmente un club privé. Lʼaveva fondato un amico chiamato Klaus Mondrian che lʼaveva definito “hard discount del sesso”, e si trovava al Pigneto, che allʼepoca era tutto tranne che un quartiere di tendenza. Anzi, a dire il vero a quei tempi la gente il Pigneto lo schifava abbastanza: le case cadevano a pezzi, cʼerano gli specchi per controllare che i palazzi non crollassero… Comunque: decidemmo di presentare la rivista al Degrado perché era un posto abbastanza decadente, buio, con le dark room e tutto, frequentato perlopiù da coppie dei Castelli che ci andavano per fare sesso libero. Per lʼoccasione avevamo fatto portare dal Giappone delle larve e insetti da offrire come aperitivo, ma devo dire che non me la ricordo come una presentazione particolarmente sui generis. Mi sembra anzi che fu una cosa abbastanza standard…

Il primissimo numero della rivista però lo presentaste al centro sociale Forte Prenestino. E va bene, il programma prevedeva filmati di GG Allin e performance di Vladimir Luxuria (che ancora non era la Luxuria dellʼIsola dei Famosi), però insomma, è chiaro che tra un centro sociale occupato e un “hard discount del sesso” cʼè una certa differenza.

Diciamo che tra Degrado e Forte Prenestino cʼè tutto lo spettro dellʼimmaginario toraziniano. Ma quello era anche il periodo in cui i centri sociali cominciavano ad aprirsi a temi come la polisessualità e tematiche un poʼ più devianti. Noi poi al Forte Prenestino ci eravamo praticamente nati: il Forte è sempre stato un centro sociale poco ortodosso, era nato come occupazione da parte di un misto di autonomi, anarchici e punx, quindi ha sempre mantenuto una sua identità aperta.

Torazine esattamente come e quando nacque?

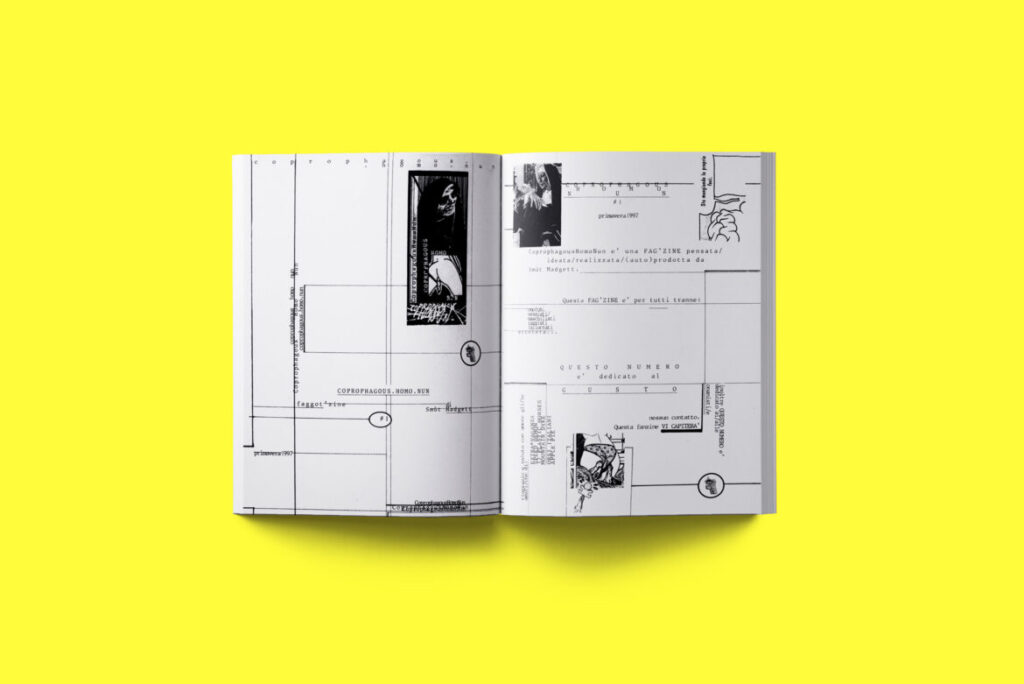

Nacque nel 1995 allʼinterno della scena dei rave illegali, ed era fondamentalmente unʼallucinazione di questo tipo che si chiamava Cikitone, che poi sarebbe diventato noto come Warbear; io allʼepoca lo conoscevo poco, ma era comunque un tizio che si notava: era alto due metri e aveva le sopracciglia verdi, quindi insomma, diciamo che non passava inosservato. Comunque, Cikitone andava in giro a dire che voleva a tutti i costi fare una rivista, solo che non si capiva bene né perché, né su cosa. Si sapeva solo che si sarebbe chiamata Torazine, che il sottotitolo sarebbe stato “Capsule policrome di controcultura pop”, e che sarebbe stata una rivista patinata e molto curata, molto fica ecco. Cosa però ci sarebbe stato dentro, era un mistero. Allʼinizio Cikitone coinvolse due personaggi di Ostia, Stoppa e Matteo Swaitz, che sono quelli che disegnarono la testata e che volevano assolutamente scrivere un articolo su Bruce Lee. Poi Cikitone si rivolse al Duka, che a sua volta coinvolse il sottoscritto. Col tempo, arrivarono anche gli altri: il Borgia, Callaghan, Giovanni dei Mekkanografici, Baby Longbitch, Nonna Paola, Il Lupo, Simon…

Chi eravate? Intendo dire, da quali trascorsi arrivavate?

Molti di noi venivano dallʼesperienza della Pantera, il movimento degli studenti che aveva occupato le università nel 1990; qualcuno magari si era fatto il periodo delle posse prima di partecipare alla nascita dei rave illegali, e scoprire il meraviglioso mondo delle droghe sintetiche. In un modo o nellʼaltro frequentavamo tutti il quartiere di San Lorenzo, dove cʼera Radio Onda Rossa, lo spazio autogestito 32, il muretto dei punk, varie situazioni di movimento… Io a San Lorenzo lavoravo da Anomalia, la libreria anarchica. Avevo già fatto parte del Cervello a Sonagli, un collettivo che si occupava di musica dʼavanguardia e che organizzava concerti nei centri sociali; dentro Anomalia curavo invece una distribuzione che si chiamava Teeno e che importava in Italia tutte quelle pubblicazioni – principalmente americane – che da noi non si trovavano e che appartenevano al filone delle… non so come chiamarle, diciamo “culture estreme”, ecco.

Tipo?

Mah, tutte le pubblicazioni del giro Last Gasp di San Francisco, Re/Search, la Feral House di Adam Parfrey, ma anche Pure di Peter Sotos, i libri di ZʼEv, i video di Richard Kern, le fanzine horror, cose sulle modificazioni corporee, industrial culture varia… Cose che poi avrebbero dettato il clima anche di Torazine. La rivista che però più di tutte ci influenzò, fu Answer Me! di Jim Goad. Answer Me! era veramente il male su carta, era proprio una rivista infame. Però come ti ho detto quello era anche il periodo dei primi rave, dellʼecstasy, quindi in mezzo ci finì anche tutta quella roba lì.

Dimmi qualcosa sui primi rave, quelli illegali intendo. Per esempio, comʼera lʼecstasy ai tempi?

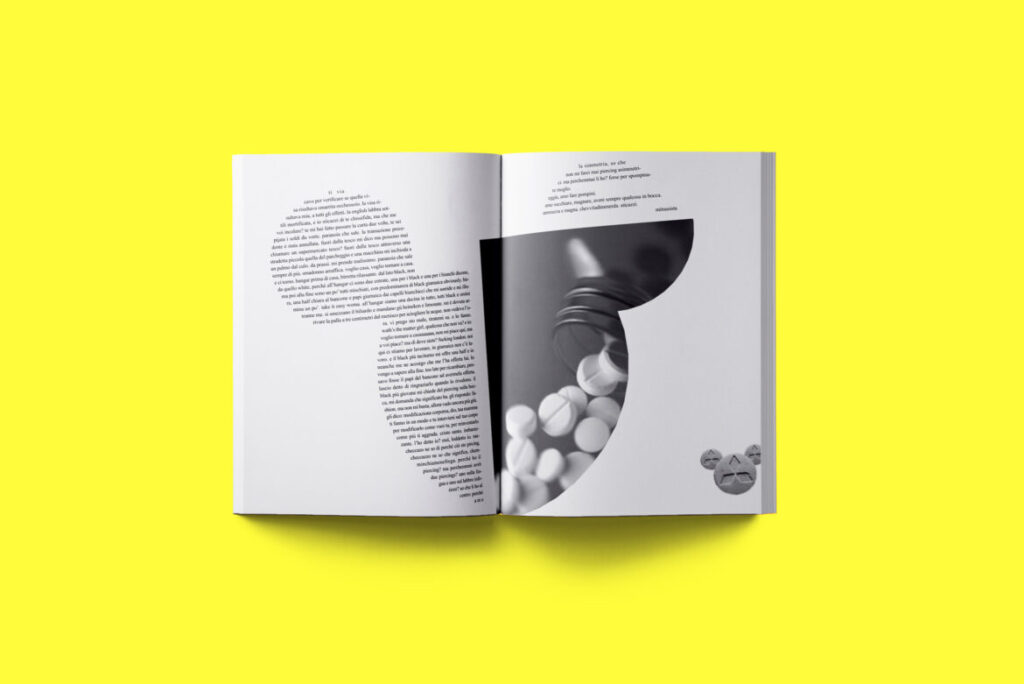

Pessima e costosa. Una pasticca la pagavi 25.000 lire (che era tantissimo), e quindi il più delle volte dovevi dividertela con qualcun altro. I rave… Dopo la prima fase di inizi anni Novanta, quella di Lory D per capirci (con festoni che arrivavano a coinvolgere anche 10.000 persone), quando i rave arrivarono nei centri sociali allʼinizio erano cose abbastanza intime, le organizzavano i punk del muretto di San Lorenzo e per la musica eri obbligato a mandare dischi industrial perché quelli techno ne avevamo pochi. Poi col tempo le cose si sono ingrandite, la droga è migliorata…

Torniamo alla nascita di Torazine. Stabilito che avevate un nome, un sottotitolo e un articolo su Bruce Lee, come proseguì la gestazione del primo numero?

Cominciammo a fare delle riunioni a Ostia, a casa di Matteo Swaitz, poi le riunioni presero a farsi sempre più frequenti e da Ostia ci spostammo a Roma (nel frattempo sia Matteo che Stoppa si stavano defilando). Cioè, ancora non si capiva che cazzo dovevamo fare, né di che parlasse questa fantomatica rivista: avevamo lʼarticolo su Bruce Lee e basta, sul serio. Poi lentamente arrivarono i primi pezzi: roba sul suicidio, su Zé Do Caixao, un articolo sugli acidi Gorbiaciov scritto dal Duka e Gallaghan cinque anni prima… Era un mostro informe, unʼaccozzaglia di cose malate che ci passavano per la testa, non si capiva un cazzo. Per dirti, unʼaltra idea che ci venne fu quella di rubare fumetti e testi altrui e piazzarli sulla rivista così, come nulla fosse.

Sul primo numero in effetti ci sono pezzi firmati Aldo Nove e Mike Davis…

Ahahah! Beʼ, Aldo Nove aveva appena scritto Woobinda per Castelvecchi ed era unʼossessione del Cikitone; Mike Davis invece in quel periodo frequentava molto Roma perché era fissato con la storia dei centri sociali, mi pare che facemmo un cut up di varie cose sue…

Ma fuori da Roma che contatti avevate?

Eravamo molto legati al giro milanese di Decoder: Marco Philopat, Gomma, Raf Valvola, erano tutti grandi amici, e ci aiutarono molto sia con consigli pratici che con dritte su come stampare e distribuire la rivista. In quel periodo Decoder stava scomparendo, credo che lʼultimo numero sia più o meno contemporaneo al secondo di Torazine, quindi se vuoi fu una specie di passaggio di testimone.

Questa è una cosa che anche allʼepoca si percepì molto. Dopotutto, anche Decoder era una rivista molto curata ma risolutamente underground, e cʼera pure una vaga continuità tra i due progetti. Però erano anche riviste molto diverse: innanzitutto Decoder era molto più, uhm, seria…

Sì, Decoder come riferimento aveva tutta quella cultura nordeuropea tipo gli Autonomen, la fantascienza mischiata coi Grundrisse di Marx, Berlino, il cyberpunk… Era una rivista molto politica, mentre Torazine aveva unʼimpostazione più apocalittica e fu subito chiaro che avrebbe fatto tabula rasa. Non so come dirti, non ci interessava “costruire un mondo migliore”…

Era più “vomito e merda”, per dirla con un vostro editoriale.

Guarda, come ti ho detto anche noi venivamo da giri politici e situazioni di movimento. Però a quel punto quello che ci interessava era il male in quanto tale. Lʼidea era: portiamo a galla tutta la merda che cʼè in giro, congeliamo lʼattimo e viviamolo in eterno. Le grandi utopie erano finite, il muro di Berlino era crollato, e lʼunica ancora di salvezza era lʼutopia sintetica – la droga, insomma. Solo il male ci avrebbe salvato, solo lʼabuso di droghe ci avrebbe permesso di protrarre allʼinfinito quellʼunico attimo di merda assoluta. Poi chi se ne frega se un giorno morivi: noi stessi pensavamo che non saremmo sopravvissuti per più di dieci anni.

Capisco. Era una sensazione condivisa da molti, dopotutto…

È il motivo per cui sulla copertina del primo numero di Torazine ci piazzammo Shoko Asahara, il santone giapponese che nel 1995 organizzò lʼattentato terroristico col sarin nella metropolitana di Tokyo.

Ma gli ambienti di movimento come reagirono a Torazine? Voglio dire, voi venivate dalla Pantera, dai centri sociali, dalla San Lorenzo “militante”, e poi ecco che ve ne uscite con una rivista infarcita di cazzi, svastiche, sborrate, integralisti islamici, logge sataniche inventate, e ovviamente Bruce Lee. Almeno Decoder in copertina aveva i collage del Prof. Bad Trip, mica i santoni-terroristi giapponesi…

Mmmh, penso che se Torazine lʼavesse fatta un tizio qualunque, lʼavrebbero lapidato. Però persone come me, il Duka o Giovanni erano tutte abbastanza note nei giri di movimento: avevamo una nostra credibilità politica. Quindi ecco, direi che venivamo semplicemente considerati come dei “compagni che fanno i coglioni”.

Nessun problema, da nessuna parte?

Forse ogni tanto qualcuno poteva accusarci di sessismo e sfruttamento dei corpi per via di tutte quelle immagini a contenuto sessuale… Però erano accuse che ci arrivavano sempre da ambienti più “istituzionali”, tipo le facoltà di sociologia. Lʼuso delle svastiche per esempio, era già stato assorbito col punk, e poi le nostre erano sempre svastiche indiane. In generale direi che non abbiamo mai avuto grossi problemi, né a Roma né nelle altre città in cui fummo più presenti, che poi erano abbastanza poche: principalmente Bologna, Milano, Firenze, Napoli, ogni tanto Catania. La gente vedeva le nostre cose e diceva: “Ah vabè, sono quelli là”.

Approfondiamo il “quelli là”. Ovvero: Torazine era senza dubbio una rivista cartacea, con degli articoli dentro, ogni tanto dei fumetti, insomma tutta roba da leggere…

Sì, anche se tanto nessuno la leggeva mai davvero. Perché comunque non ci si capiva mai un cazzo, era tutto un casino, poi col tempo le grafiche si fecero sempre più contorte, i font sempre più illeggibili, gli articoli sempre più astrusi… Insomma, prendi un numero a caso e dimmi se ci capisci qualcosa. Di che parla Torazine? Boh. La gente se la comprava perché… mah, suppongo perché facesse fico, poi la metteva sul termosifone del bagno e la lasciava lì. Non che ci fosse tutta questa gente che comprasse Torazine, eh? Stampavamo 5.000 copie a numero e il 90% erano resi.

Però al di là della rivista cʼerano le feste, gli eventi…

Ma infatti Torazine, prima ancora che una rivista, per me fu soprattutto unʼentità che “faceva cose”. Anche perché, visto che la rivista costava un sacco di soldi e che le vendite non ripagavano le spese, in qualche modo bisognava finanziarla. Quindi organizzavamo concerti, feste, party di finanziamento… Eravamo molto legati alle scene musicali che stavano prendendo forma in quegli anni: non solo quella techno o dellʼelettronica sperimentale, anche tutto il giro exotica, per dirti. Poi facevamo dei festival, proiezioni, eventi in giro per lʼItalia…

E questo vi espose parecchio. Voglio dire, a un certo punto il marchio Torazine sembrava spuntare veramente ovunque.

Eravamo molto presenzialisti, è vero.

Poi arrivò anche lʼattenzione da parte del mainstream, il che per una rivista del genere era assurdo. Finì per parlarne persino Vincenzo Mollica al TG1.

Sì, ci fu qualcosa sullʼEspresso, ovviamente sul Manifesto, ci invitarono alla Biennale di Venezia… Ci fu anche unʼinterrogazione parlamentare che ci rese felicissimi perché ovviamente era tutta pubblicità gratis, anche se poi nessun magistrato venne mai a occuparsi di noi. Ma sai, per quanto possa suonare paradossale, Torazine diventò un marchio “di tendenza” abbastanza in fretta, perlomeno a livello underground. E sai come funzionano queste cose: che a un certo punto il mainstream se ne occupasse, era a quel punto scontato.

Ma come te la spieghi questa aura che si era venuta a creare attorno al marchio-Torazine? Perché al di là della rivista, cʼera tutta questa immagine da clan, da società segreta, una specie di élite della scena. O perlomeno così venivate interpretati da fuori, no?

Allora, mettiamola così: innanzitutto, quasi da subito le riunioni di Torazine presero a farsi sempre più intense; nel senso che tra di noi si sviluppò un rapporto simbiotico che finì per annullare qualsiasi distinzione tra vita privata e riunioni di redazione vere e proprie. Ogni giorno era un incontro di Torazine, ogni giorno era lo spunto per vederci e fare qualcosa assieme. Era un gruppo molto affiatato, che da fuori appariva compatto, unito – ed eravamo molto uniti per davvero. Naturalmente, anche se credo che godessimo di una certa stima nei giri underground, venivamo considerati perlopiù dei reietti. Molti pensavano che fossimo un club privé ultraposh, ma la semplice verità è che eravamo sempre fatti, e sai, in quelle condizioni è un poʼ difficile comunicare…

Voi con questa immagine non ci giocavate mai?

Beʼ, cʼerano degli episodi… In linea di massima, ovunque andassimo eravamo accolti come dei fattoni alla N, quindi potevano capitare situazioni tipo non so, vai a presentare la rivista a Bologna e a presentazione conclusa arriva lo sconosciuto che ti fa “andiamo a farci un trip qui dietro”. E magari a te in quel momento non va, però sai, sei come obbligato a farlo, è un poʼ come firmare autografi. Però per il resto era tutto molto spontaneo; i legami con la comunità trans, con certi ambienti devianti e marginali, coi tossici e tutto il resto, venivano dalle nostre frequentazioni personali, avevamo amici in giri che a volte erano anche insani, malati. Ma era veramente tutto molto naturale, semmai era più forzato identificarci in toto con la scena rave, come qualcuno ogni tanto ha fatto. Poi come ti ho detto eravamo senza dubbio molto presenzialisti, quando cʼera da chiudere un locale eravamo sempre gli ultimi da cacciare, e considera anche che a Roma in quel periodo si muovevano un sacco di cose. Per farti capire, io per quasi dieci anni non sono mai andato a dormire col buio: dalla domenica al lunedì, se volevi fare mattina, potevi sempre inventarti qualcosa. Certo, dovevi accontentarti della cocaina che vendevano a San Lorenzo e che era di qualità immonda, ma nonostante fosse sostanzialmente mannite valeva comunque lʼeffetto placebo.

Mannite a parte, pensi che per la città sia stato un periodo speciale?

Guarda, a posteriori devo dire che per Roma fu un gran periodo. In parte ciò coincise col declino di realtà come quella milanese, che aveva concluso la sua parabola di capitale underground degli anni Ottanta, o quella bolognese, che era molto più piccola, quindi dʼun tratto Roma divenne “il posto dove essere”. Cʼerano i rave, nascevano un sacco di locali sul modello inglese dove capitava di ascoltare musica interessante, c’erano le riviste, gli editori, le fanzine… Poi devi considerare che a Roma in quegli anni spuntavano centri sociali ovunque, e negli anni Novanta i centri sociali furono davvero la principale industria culturale italiana – e non lo dico io, lo diceva Le Monde.

Ma vi sentivate anche eredi di un percorso, di una tradizione? Nel senso, che rapporto avevate con le vecchie controculture locali, per esempio con lʼunderground romano degli anni Sessanta e Settanta?

Per me allʼinizio erano dei fricchettoni insopportabili, ti dico la verità. Però quando poi conobbi alcuni di questi personaggi di persona, scoprii che invece erano anche molto simpatici. Il legame col vecchio underground, o per meglio dire con le avanguardie dei 60 e 70, si concretizzò se vuoi quando nel 1997 organizzammo il primo OFF Festival, naturalmente sempre al Forte Prenestino. Era un festival di cinema sperimentale in cui decidemmo di proiettare qualsiasi cosa ci fosse stata inviata dagli archivi personali che erano sparsi per lʼItalia. Il Forte è un posto immenso, quindi non era un problema trovare spazi: bastava un televisore, uno schermo buttato da una parte… E di qualsiasi formato fossero i materiali, noi li proiettavamo. VHS, Super 8, 16mm, 35mm… Per diciotto ore al giorno, sette giorni di fila. Fu una cosa molto potente, e in quellʼoccasione “resuscitammo” personaggi come Alberto Grifi e Gianfranco Baruchello, stabilendo un legame non dico diretto, ma comunque di continuità con chi decenni prima di noi aveva cominciato a sperimentare certi linguaggi.

Quanta gente è passata per la redazione di Torazine?

Tantissima. Qualcuno magari veniva, si faceva un paio di riunioni, e poi scompariva; altri invece sono rimasti: Agnese, Infidel (il più grande regalo che ci fece Cikitone, che lo scovò allʼuniversità visto che lui era ancora studente). Cʼerano anche dei rapporti molto particolari, per esempio con Miguel Angel Martin, a cui rubammo dei fumetti su un numero, lui lo venne a sapere, rimediò la rivista, e gli piacque talmente tanto che decise di regalarci altri materiali inediti. E poi ci furono i ragazzi di Venerea Edizioni, ovvero Atonal, Bodhipat, la Betta e Simone.

Il loro arrivo cambiò anche qualche dinamica interna alla rivista, giusto?

Sì, fu un momento molto delicato. Era successo che Castelvecchi si era proposto di finanziare la rivista, insomma di pagare le spese, perché voleva un poʼ proporsi come “padrino dellʼunderground”. E dentro la redazione ci fu uno scontro anche pesante tra chi intendeva accettare la proposta e chi no – che poi ero solo io. Per alcuni, avere un finanziatore e non doversi sbattere a organizzare eventi tutto lʼanno per coprire le spese, era un ovvio vantaggio. Per me invece Torazine era Torazine proprio perché, assieme alla rivista, eravamo impegnati su decine di progetti paralleli. Comunque: alla fine Castelvecchi finanziò un numero soltanto, ma lo fece appunto attraverso Venerea, che era questo editore piccolissimo fondato dai vari Atonal eccetera, che erano tutti amici e ragazzi molto in gamba. Dopodiché furono loro a coprire le spese, e ci rimisero anche un sacco di soldi, quindi massimo rispetto per loro. Certo, non essere più una rivista autoprodotta al 100%, per me fu un poʼ lʼinizio della fine.

Come si esaurì lʼepopea toraziniana?

Per certi versi non è mai finita, nel senso che continuiamo a vederci e siamo tutti più o meno rimasti coinvolti nellʼunderground. Cikitone come Warbear è diventato un riferimento della cultura queer; il Duka è diventato uno scrittore con Agenzia X, e questo per me è un paradosso che ti dice molto di come funzionava Torazine: perché per quanto di Torazine il Duka fosse una delle personalità più in vista, lui per la rivista non ha mai scritto un solo articolo! Ma non era quello lʼimportante, come avrai capito. Ma per tornare a quello che mi chiedevi: a inizi anni Duemila eravamo tutti un poʼ stanchi, e anche il mondo attorno a noi stava cominciando a cambiare. La scena dei rave ormai annaspava e forse era già definitivamente marcita. Il G8 di Genova del 2001 fu una botta da cui il mondo dei centri sociali non si è mai ripreso. E poi cʼera internet, ovvio. Lʼimmaginario di cui eravamo espressione, di cui noi stessi ci nutrivamo, si stava disintegrando. Lʼultimo numero impiegammo due anni a farlo. Poi ci furono altri esperimenti, lʼantologia sulla Letteratura Chimica Italiana, Catastrophe… Ma la realtà è che Torazine parlava di un mondo che a quel punto già non esisteva più.

Suppongo che a questo punto la domanda sia inevitabile: come riassumeresti quellʼesperienza?

Ci siamo divertiti, ci siamo drogati, pensavamo che saremmo morti tutti nel giro di dieci anni e invece alla fine siamo ancora quasi tutti vivi. Vorrei raccontarti più cose, vorrei ricordarmi più cose… Ma ero veramente troppo fatto.

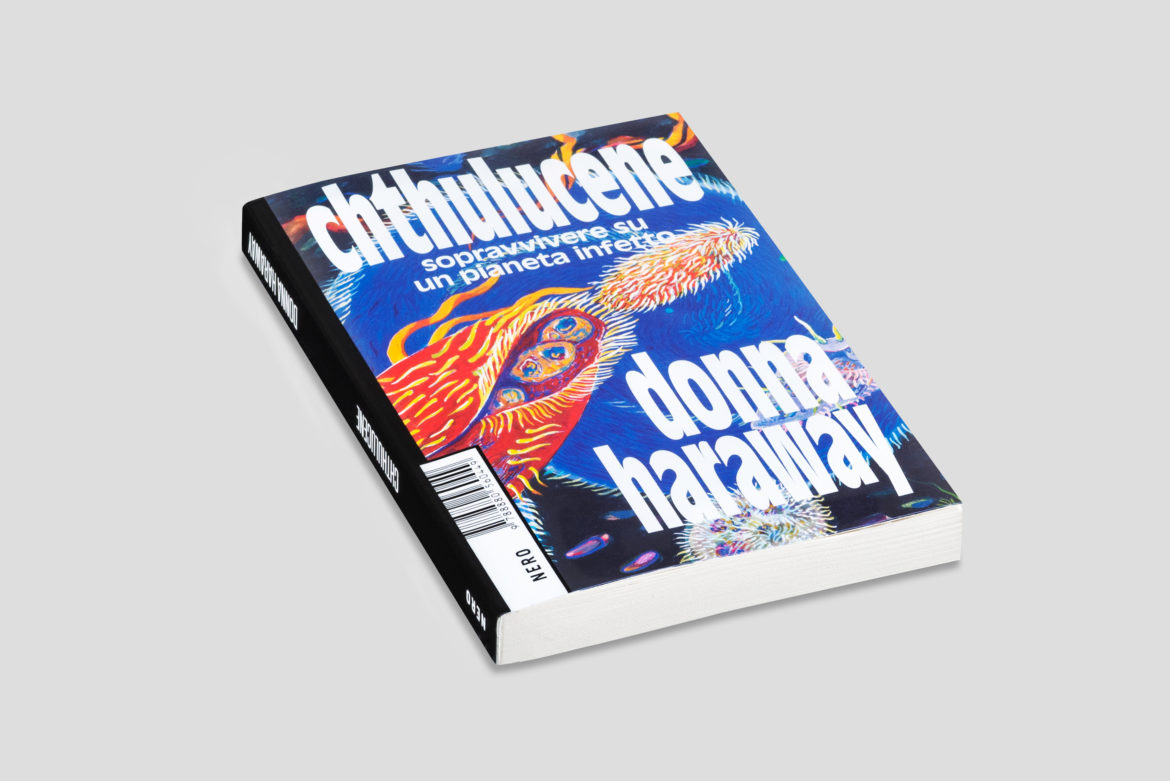

Angela Balzano: Vorrei iniziare ringraziandoti per il tuo lavoro scientifico transdisciplinare e per la tua passione politica: al tempo dell’accademia neoliberale è raro trovare queste due qualità negli ambienti di ricerca. Allo Scoperto è una fonte straordinaria di affetti affermativi per me e per molte altre persone umane — ma non solo — che ho avuto il piacere di incontrare durante la traduzione del testo e nelle prime discussioni pubbliche avute dopo la sua pubblicazione in italiano. Tra le onde delle tue pagine, ho incontrato il Collettivo Ippolita e Laura Fontanella (la traduttrice italiana) e abbiamo ritenuto con convinzione che il tuo femminismo immersivo neo-materialista dovesse circolare anche qui, per diverse ragioni e passioni tanto scientifiche quanto politiche di cui parleremo. Partiamo dall’inizio, ovvero dal titolo del libro: doveva essere Protest and Pleasure? Posso chiederti di spiegarci questo passaggio a Exposed. Environmental Politics and Pleasure in Posthuman Times?

Stacy Alaimo: Grazie. Ho apprezzato il modo in cui hai affrontato i temi del libro e sono felice che Allo Scoperto si sia collegato al lavoro politico del Collettivo Ippolita. Allo Scoperto analizza il lavoro di molte attiviste, considerandolo come un lavoro intellettuale politicamente radicato nei corpi, e persino come una pratica di “theory”, volta a creare modi alternativi di essere, conoscere e agire. In un’epoca in cui siamo invischiate nelle reti implacabili del capitalismo, è vitale per l’eco-attivismo pensare l’essere attraverso modalità immersive che si impegnano con il mondo materiale e le altre specie. È vero, il titolo, o il sottotitolo, originale doveva essere Protest and Pleasure, ma gli editori chiedono spesso di cambiare i titoli. L’enfasi sul “piacere” nel titolo viene non solo dai capitoli sugli animali queer e sui piaceri dell’abitare multispecie, ma anche dall’idea che un certo tipo di ambientalismo necessiti di modalità di piacere rigeneranti e potenzianti. Si tratta anche di abbandonare il consumismo e gli altri piaceri capitalistici forieri di isolamento e mercificazione per dedicarci alla gioia e alla bellezza che vengono dalla connessione con il mondo multispecie.

per la maggior parte delle specie e degli ecosistemi, così come per la maggior parte delle persone, le catastrofi ambientali sono interconnesse

AB: Come ho accennato prima, tra le onde delle tue pagine – insieme a molte persone umane, alberi, api, fiori e tante altre specie compagne – ho trovato una grande fonte di affetti affermativi per continuare a lottare contro la cementificazione e la deforestazione. La prima presentazione del libro ha avuto luogo in un “parco-bosco occupato” a Bologna, chiamato Don Bosco, dove un tenace movimento politico, il ComitatoBesta, lotta per tutelare il bosco contro gli attacchi violenti della polizia e le politiche aggressive di cementificazione (e gentrificazione e turifistificazione) del Comune. Abbiamo letto insieme le tue pagine sul tree sitting, sui tour eco-sessuali, così come quelle sui processi disciplinari che normalizzano movimenti e saperi. Forse perché abbiamo letto Allo scoperto all’aperto nel bel mezzo del boschetto Don Bosco, sedute in cerchio insieme agli alberi, forse perché anche se si stava facendo buio abbiamo continuato a leggere, ma sono andata via convinta che studiare i danni che gli “umani industrializzati” hanno provocato, mentre si costruiscono relazioni insieme — rifugi, luoghi di rigenerazione — sia davvero sempre piacevole/possibile e come scrivi tu, sia anche “insurrezionale”. Eppure, le conversazioni sulla “fine” sembrano non avere mai fine. Perché l’eco-ansia aumenta? Chi è che soffre di eco-ansia? E nel frattempo, chi è che sta già subendo gli effetti devastanti del riscaldamento globale legato all’estrattivismo capitalista? Quali collettività già lottano contro di esso? C’è forse qui in gioco una questione di privilegio? Perché ho questa sensazione circa la diffusione dell’eco-ansia: mi sembra un tentativo occidentale di rimuovere le nostre responsabilità. Ho trovato una sorta di rifugio nelle tue pagine, mi convince in particolare il tuo modo di non sottrarti, di “stare con i problemi”, di collegare l’assunzione di responsabilità alla possibilità concreta di poter smettere di soffrire di eco-ansia riconoscendo che noi, “umani industrializzati” nelle nostre metropoli cognitive, siamo la parte principale del Pacific Trash Vortex. Possiamo sostenere questo processo e come?

SA: È profondamente toccante sapere che il vostro gruppo ha letto e discusso Allo scoperto nel bosco che il ComitatoBesta intende proteggere con le sue lotte! Mi entusiasma l’idea che il libro sia stato utile a questo movimento! Le pubblicazioni accademiche spesso sono isolate all’interno delle università, paradossalmente lontane da molti dei problemi sociali, politici e ambientali di cui trattano. L’idea che il libro sia stato discusso in un bosco difeso da un movimento politico mi entusiasma. Mi piace anche la conclusione a cui tu giungi, cioè che “studiare i danni che gli ‘umani industrializzati’ hanno causato, mentre si creano relazioni insieme – rifugi, luoghi di rigenerazione – è davvero sempre piacevole/possibile”. Abbiamo così tanto lavoro ambientale da fare, su così tanti fronti, occorre costruire comunità e sperimentare la gioia, il piacere e l’apprezzamento dei luoghi, degli ecosistemi e delle specie, occorre tutelarli e tutto questo può infondere energia e slancio alle persone e ai gruppi attivisti.

Penso che l’ansia ecologica si stia diffondendo perché le catastrofi ambientali globali si susseguono a un ritmo velocissimo. Se da un lato dovremmo sicuramente preoccuparci del cambiamento climatico, dall’altro mi preoccupa il fatto che la maggior parte delle rappresentazioni del cambiamento climatico lo abbiano scollegato da altri problemi ecosistemici. Il cambiamento climatico mette in ombra tutte le altre preoccupazioni: sembra che sia l’unico problema ecologico di cui la maggior parte delle persone e dei governi sia a conoscenza. Ma per la maggior parte delle specie e degli ecosistemi, così come per la maggior parte delle persone, le catastrofi ambientali sono interconnesse. Oltre al cambiamento climatico, dobbiamo affrontare la sesta estinzione di massa, il collasso degli ecosistemi, l’inquinamento plastico, radioattivo, chimico e biologico, la siccità e la scarsità d’acqua, l’agricoltura industrializzata, l’inusitato assalto agli oceani, la distruzione delle foreste, la perdita di habitat e il modo in cui il Sud globale e le popolazioni economicamente svantaggiate soffrono maggiormente dei danni ambientali. Credo che il fatto che molte persone sperimentino l’eco-ansia, l’eco-lutto e persino l’eco-rabbia abbia senso. Io provo tutte queste cose. Affrontare queste realtà disturbanti è il primo passo verso il cambiamento. La devastazione ambientale è catastrofica e sta accelerando ed è estremamente difficile rallentare i danni e creare mondi più vitali, belli e giusti per la vita, umana e non solo.

Penso che tu abbia ragione nel mettere l’accento sulle questioni relative al privilegio e alle soggettività privilegiate che derivano dall’ansia ecologica. Quello che noto negli Stati Uniti è che il cambiamento climatico, inteso come discorso sull’ansia ecologica, è spesso articolato in un modo finalizzato a sostenere gli stili di vita delle persone più privilegiate. Se l’obiettivo della lotta al cambiamento climatico è quello di proteggere le ville sulla spiaggia dei miliardari dall’innalzamento delle acque degli oceani, o di proteggere l'”economia” attraverso un crescente estrattivismo, anche se le “risorse” della vita oceanica, dei combustibili fossili, dei minerali di terre rare, ecc. diventano più difficili da raggiungere, questo per me non è eco-attivismo. Questa è avidità egoistica e individualismo capitalista. Sono molto preoccupata per il modo in cui l’ambientalismo – che dovrebbe avere a cuore sia la giustizia sociale sia la vita di tutte le specie del pianeta – è stato addomesticato e dirottato dai più privilegiati. E poiché l’ambientalismo è diventato un argomento accademico molto popolare, è triste vedere che ci sono persone interessate all’ambiente come argomento accademico che non adottano pratiche ecologiste nella vita quotidiana. Credo che la critica politica e le azioni dei movimenti sociali siano necessarie, ma anche che noi, soprattutto le persone dei Paesi industrializzati che causano i maggiori danni all’ambiente, possiamo opporci alle ideologie del capitalismo estrattivo impegnandosi in pratiche ambientali che riducono al minimo la distruttività dei sistemi in cui ci troviamo. Possiamo essere creative ed escogitare modi per prenderci cura di altre specie e habitat. Penso che l’enfasi sulla speculazione, non solo nella fantascienza e nelle arti, ma anche nelle teorie di Isabelle Stengers e di molte altre, suggerisca la possibilità e la necessità di immaginare altri mondi possibili. Naturalmente non basta immaginare mondi migliori: dobbiamo lavorare per realizzarli.

Le culture queer possono aiutare l’ambientalismo a farla finita con tristezza e depressione per fare il pieno di incanto, ironia, umorismo ed erotismo

AB: Al momento della nostra conversazione il ComitatoBesta ha fermato taglialegna e polizia, lasciando che l’inverno diventasse primavera in un boschetto abbastanza fuori dal centro “cognitivo-iperproduttivo” di una città occidentale troppo trafficata per aver bisogno di altre strade, altri camion e altre merci. Ho vissuto a Bologna per molti anni come ricercatrice precaria e ho avuto questa impressione: ero in una piccola scatola e mi pareva che le altre persone fossero molto distanti da me, a loro volta chiuse in scatole diverse e non comunicanti tra loro. Come scrivi nel primo capitolo, le nostre città sono troppo umane anche se noi oggi possiamo definirci postumane. In quali direzioni dovremmo ristrutturare il nostro modo di abitare, cioè il nostro modo di creare mondi? Quale contributo possono offrire a questo scopo il femminismo neo-materialista e gli studi critici sul postumano? Quali sono i piaceri delle nature queer che hanno perso coloro che si rifiutano di pensarsi e viversi come parte della natura, animali-tra-animali-tra-piante-tra-batteri…? In che modo i fondali marini, e quindi il tuo particolare posizionamento, ti aiutano a pensare ad altri modi di essere e vivere, cioè di riprodursi, su questa terra?

SA: È un quadro così poetico quello che dipingi, contrapponendo il piccolo bosco alla piccola scatola dello spazio domestico. Penso che tutti i piccoli boschi e gli altri luoghi per la vita non solo umana abbiano bisogno di più spazio e che dobbiamo trovare nuovi modi per accogliere più piante e animali nelle città e nei sobborghi, dato che una parte sempre maggiore del pianeta è stata ricoperta di cemento e asfalto. Penso che il postumanesimo e il neo-materialismo femminista spingano le persone industrializzate e occidentali a mettere in discussione i confini solidi tra noi e il nostro ambiente e ci ispirino a sentirci più interconnesse con le altre specie, ma anche con il mondo materiale di cui facciamo parte. Per me questo significa rifiutare l’uso di pesticidi, erbicidi e altri prodotti contenenti sostanze chimiche, nonché prodotti testati sugli animali. Più felicemente, significa trasformare il mio prato in un habitat di piante autoctone che possa accogliere uccelli, api, farfalle e altri insetti (mentre scrivo, osservo un colibrì verde che fa visita al mio giardino e beve dai fiori rossi, mentre una canterina ghiandaia azzurra sguazza nella vasca per gli uccelli). Possiamo fermare la distruzione della terra, possiamo farla finita con l’assoggettamento delle altre specie creando modi di vita più connessi e meno isolati e alienati. Ci sono molti modi per farlo, dal piantare cibo negli orti comunitari all’impegnarsi in quel tipo di attivismo che sta facendo il ComitatoBesta!

Il neo-materialismo femminista, in cui si colloca il mio concetto di trans-corporeità, intende i nostri stessi corpi come connessi alle sostanze dell’Antropocene; l’eco-attivismo non è un’opzione o una chiamata che ci viene dall’esterno: siamo parte di tutto questo e ne siamo responsabili. Le stesse sostanze chimiche che abitano i nostri corpi e che possono produrre malattie o morte danneggiano anche le specie non umane. Questo senso di interconnessione materiale con le sostanze chimiche tossiche e con gli altri esseri espande radicalmente l’etica e la politica, il che può avere effetti travolgenti. Ma rifiutare di dividere il mondo in uomo e natura, e rifiutare di sminuire tutte le altre creature viventi, può avere effetti trasformativi in senso positivo. La curiosità, lo stupore, la meraviglia, la bellezza, la gioia e persino l’amore che la speculazione, l’incontro, la connessione e l’accoglienza postumane o multispecie producono, possono provocare e sostenere nuove pratiche etiche e politiche.

Non posso rispondere qui alla domanda sulla vita nelle profondità marine, poiché ho appena finito di scrivere un libro su questo tema, intitolato The Abyss Stares Back: Encounters with Deep-Sea Life, quindi avrei troppo da dire! Ma tornerò agli animali queer, che appaiono in Allo scoperto, e dirò che la biodiversità e la diversità sessuale dovrebbero essere intese come interconnesse con una moltitudine di culture animali che comprendono diversi sessi e generi in un modo che è, per citare il titolo dell’incredibile libro di Bruce Baghemihl, biologicamente “esuberante“! Le culture queer possono aiutare l’ambientalismo a farla finita con tristezza e depressione per fare il pieno di incanto, ironia, umorismo ed erotismo. È uscito un nuovo podcast intitolato A Field Guide Gay Animals, intelligente, vivace ed esilarante. Ascoltatelo!

AB: Vorrei condividere, con te e con chi ci legge, una foto scattata la sera che abbiamo trascorso insieme leggendo e discutendo il tuo libro in difesa del bosco. È l’immagine di un grande striscione, appeso a un albero, dove si può leggere “obietta su ‘sta legna”. Un capolavoro di eco-femminismo e di ironica protesta! Lo ho apprezzato molto. L’incontro perfetto tra femminismo ed ecologia politica in sole quattro parole. Uno slogan perfetto per la giustizia riproduttiva transpecie. Chi l’ha scritto sapeva sia che in Italia l’obiezione di coscienza del personale medico-sanitario danneggia la salute delle persone impedendo loro di accedere all’aborto, sia che abbattere un boschetto è dannoso non solo per la salute di un preciso ecosistema ma più in generale per la salute della Terra, visto che viviamo tutte in un mondo simpoietico. Lo striscione era così in sintonia con il tuo libro, quando sono arrivata ho iniziato a sorridere, forse perché, come ricordi nelle prime pagine di Allo Scoperto, la nostra rivoluzione ha il suono delle risate. Tuttavia, ci ricordi anche che non sempre l’ambientalismo abbraccia il piacere in politica, e che non sempre femminismi e ambientalisti sono arrivati a comuni posizioni affermative. Ci puoi spiegare perché? E inoltre, pensi che oggi dovrebbe essere piacevole e insurrezionale poter praticare, chiamiamola così, un’ecologia politica transfemminista?

SA: Wow! Grazie per aver condiviso queste foto! Sono sopraffatta dalla gratitudine e dalla gioia di vedere così tante persone in cerchio, sotto lo striscione “da don Bosco a tutta la città basta cemento”. Google traslate, quando ho chiesto di tradurre lo striscione dall’italiano all’inglese, mi ha dato come risultato “da Don Bosco a tutta la città, tutto ciò che serve è cemento”. Ho pensato che c’era molta ironia in questo errore di traduzione: abbiamo bisogno di ben altro che di cemento! Grazie anche per avermi fatto vedere le piattaforme costruite per sedersi sugli alberi! Sono sorprendenti!

Sono d’accordo sul fatto che viviamo in un mondo simpoietico e che il diritto a riprodursi o meno, il controllo delle nascite e l’aborto siano materia di interesse per l’ecofemminismo. Tuttavia, è difficile spiegare esattamente come, poiché i discorsi politici specifici cambiano in culture, luoghi e tempi diversi. I conflitti tra femminismo e ambientalismo possono sorgere a causa di complicate relazioni ideologiche. Ad esempio, se l’ambientalismo promuove ciò che è “naturale”, allora il controllo delle nascite, così come le persone queer e trans, possono essere condannati in quanto “innaturali”, il che è ridicolo. Il concetto di “naturale” è stato spesso usato per denigrare particolari gruppi di persone e per sostenere il patriarcato, il colonialismo e altri sistemi oppressivi, insinuando che l’esistenza di Dio legittimi queste forme di oppressione. Non c’è niente di più ideologico che dare per scontato che qualcosa sia “naturale”. Il mio lavoro analizza queste tensioni e propone possibili alleanze tra i movimenti ecologisti e i femminismi queer, senza dare per scontato che ci sia un’unica risposta o un unico modo per tenerli insieme. Tutto dipende dai problemi, dai concetti e dagli obiettivi specifici. Riconoscere che stiamo vivendo l’era postnaturale detta Antropocene, in cui non c’è nulla di puramente “naturale”, aiuta ad aprire spazi per alleanze femministe, queer e trans con l’eco-attivismo che riconoscano la necessità di rigenerazione e cura, così come la necessità di progettare mondi multispecie più inclusivi e giusti. Mi convince l’idea di un’ecologia politica transfemminista. L’ecologia politica dovrebbe sintonizzarsi su specie più che umane, sulla biodiversità, sulla diversità razziale e sulla diversità di genere. Può essere difficile fare tutte queste cose insieme, ma l’ecologia ci insegna che tutto è interconnesso, quindi dobbiamo accettare la sfida e generare mondi che strabordino di differenze!

Grazie mille per questa intervista. Sono grata di apprendere che Allo Scoperto sia stato connesso con i movimenti ecologisti in Italia. Ho apprezzato molto questa conversazione.

Questo dialogo avviene mentre il Don Bosco è nuovamente sotto attacco. L’autrice invita chi legge a sostenere la lotta del ComitatoBesta a tutela del bosco e dedica queste pagine alle collettività eco-attiviste che non smettono di lottare per un mondo in cui si possa respirare.